Кому Хереса бутылку, кому … по затылку

Шедевры городских стен - https://t.me/gorod_art/69

Ответ на пост «Индия. Трущобы Мумбая»1

Был поставлен вопрос про идеи как ещё помочь деткам из трущоб. Ну помимо раздачи сладостей. Я не уверен, что сладости для этих деток принесут пользу.

Как всегда мой дисклеймер сообщает о диванности моего "экспертного" мнения, это просто повод к обсуждению и конструктивному спору в поисках истины.

Про сахар и сладости пусть рассуждают диетологи, психологи и дантисты, а я хотел лишь высказать своё скромное и возможно ошибочное мнение.

Единственное, что можно дать этим детям, что реально может пойти на пользу - это не сладости, а образование, или желание его получать.

Самая страшная ловушка, в которую попадают и дети и взрослые - это дешевый дофамин. У кого-то он менее дешевый, у кого-то это наркотики или сахар, у кого-то тв-шоу или залипание в тупые игры, которые тонко бьют по самым базовым дофаминовым рецепторам своими лутбоксами и яркими фантиками, изображающими достижения.

У малообеспеченных деток гораздо больше шанс попасть в эту ловушку, потому что меньше шансов познакомиться с каким-то интересным и развивающим делом, которое станет хобби и мотивацией к росту.

Здорово, что вы рисуете с ними. Вы видимо умеете и любите рисовать, а с вами это с удовольствием делают дети, которым тоже это нравится.

Какие ещё идеи? Да такие же! Помогать находить то, что заинтересует ребёнка и даст ему мотивацию прилежнее учиться, эффективнее использовать тот скудный ресурс, что ему дала жизнь. А бОльшего вы просто не сможете дать, тут не закидать эту яму своим ресурсом. Его слишком мало, а яма растёт быстрее, чем желающие её чем-то заполнить.

Отличная идея - это образовательные хоббийные кружки по интересам.

Кром рисования это может быть электроника, вернее её основы. Запчасти с маркетплейсов сейчас не так дороги, они могут переиспользоваться, а такое хобби порождает любознательность и изобретательность. Можно делать роботов, квадрокоптеры, гирлянды, собирать и паять вместе с ребятишками простые, но милые DIY-безделушки, которые можно продавать на своём благотворительном маркетплейсе.

Не все готовы донатить в какие-то фонды и как-то проверять их честность, а купить игрушку, или сувенир сделанный руками ребёнка. который это делает из энтузиазма, а не как работу - это большая идея и она при правильной подаче может пронять.

Главное понимать, что это не бизнес. Это не может и не должно быть бизнесом. Это должно быть игрой, а именно в игре дети учатся жить и постепенно становятся взрослыми.

Электроника - это просто пример. Сейчас ЧатЖПТ может соорудить забесплатно простенький курс задач и программу, которую можно давать ребятишкам. И темой может быть что угодно. Вот вы нашли для себя рисование.

Однако помимо электроники и рисования это может быть объяснение физики на простых примерах (отличная концепция - это экспериментариум), химии, астрономии (хотя в многомиллионном городе наверняка нет звёзд). Если у деток есть смартфоны, то они могут учиться решать алгоритмические задачи.

Любая удочка лучше готовой рыбы. Можно играть в игры, а можно их учиться делать. Можно смотреть телевизор, а можно играть слезоточивые или весёлые самодельные пьесы в местном театральном кружке. Можно есть сладости, а можно их учиться готовить!

Самое сложное и главное - это научиться превращать рутину в интересное хобби. Подавать знания и опыт не как что-то скучное и неинтересное, а как что-то любопытное, что детям нравилось бы брать!

Простите. Накапитанил как мог. Сижу и думаю нахрена и для чего я тут это всё накалякал? Не знаю. Наверно на пенсии я бы хотел сделать радио-кружок для детворы. Для всех желающих. Почему не сейчас? Не знаю. Наверно я не такой крутой, как автор поста, на который я отвечаю. Но я буду стараться.

Как обычно добавлю, что этот текст написан без использования генеративных моделей, называемых иногда Искусственным Интеллектом.

Я не нейросетевой шовинист, но считаю на данном этапе развития технологий полезным делать такую маркировку.

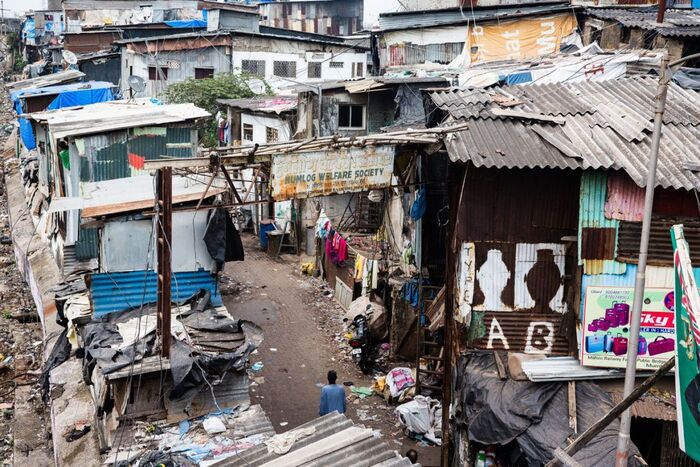

Индия. Трущобы Мумбая1

Среди шумного городского пейзажа и возвышающихся небоскребов, в городе где стоимость особняков актёров и актрис исчисляются миллиардами, трущобы Мумбая представляют собой место, в котором живут люди, выброшенные на обочину жизни. Нет никого, чтобы позаботится о них и помочь им.

Правительство объявляет один проект за другим по улучшению условий их жизни, но как видим, ни один из них пока так и не был доведён до конца. Остаётся только молиться, чтобы в следующей жизни не родиться здесь. Около 40% населения Мумбаи живут в трущобах. И около 10% населения Индии.

В Мумбаи находится Дхарави, самый большой район трущоб в мире. Он прославились благодаря фильму "Миллионер из трущоб" и теперь там проводят экскурсии за деньги. В Дхарави живёт около миллиона человек.

Здесь есть своя неформальная экономика, производятся кожа, текстиль и гончарные изделия. Перерабатывается пластик. Комнаты крошечные, но у людей есть телевизоры и смартфоны. На полторы тысячи человек только один туалет.

Недоедание, нехватка питьевой воды, грязный от местных маленьких производств воздух, алкоголизм, наркомания и болезни, вот что готовит жизнь родившимся здесь. Есть ли шанс выйти из замкнутого круга? Есть, но очень маленький. Есть шанс получить образование по специальной социальной программе, много работать и рассчитывать, что тебе повезёт. Есть даже несколько людей, которым это удалось, но это только капля в море.

Мы с мужем помогаем детям из трущоб по мере сил, ведь они не виноваты в такой судьбе. Мы приносим сладости, фломастеры, альбомы и книги. Я люблю рисовать, поэтому рисую с детьми. Но это всё, что мы можем сейчас сделать.

Я не собираюсь устраивать сбор денег на детей, но если вы поможете идеей как помочь им, буду благодарна.

Для моих любимых хейтеров. Вы ругали меня, что я не пишу про грустную сторону Индии, теперь можете ругать, что я вымогаю деньги! Люблю вас ❤️

Мумбаи. Трущобы, прачечные и электрички без дверей

Из Варанаси я прилетел в Мумбаи, где меня встретил Пракаш - парнишка с каучсерфинга. Так, сперва нужно пояснить, что это за слово такое, поскольку буду его и дальше использовать.

Каучсерфинг (кауч) - соцсеть для путешественников. Можно найти местного практически из любой точки мира и, например, попросить его что-то нам посоветовать, а можно приехать к нему в гости, если он, конечно, готов принять. Очень многое решают отзывы - абы кого не станут приглашать, что логично.

Я пользуюсь каучем уже лет 15, ночевал у самых разных людей в России и других странах, а вот для Пракаша это был первый опыт.

Пока ехали к нему домой, познакомил меня сначала с одним своим другом, потом на станции встретили другого. Понимаю, здесь вообще почётно иметь иностранных знакомых, индусы гордятся этим.

Мне тоже было с ними комфортно - приятные и тактичные люди с хорошим уровнем английского (без мемного индийского акцента, прошу заметить). Один работает на фондовом рынке, другой в колл-центре и увлекается ремонтом машин в своём гараже, третий ещё чем-то занимается, я уж забыл. Короче, просто люди.

Утром поехали с Пракашем в район Дхарави, это целый трущобный квартал в черте города. С надземного перехода начинает складываться впечатление от мест, куда мы направляемся.

Трущобы представляют собой нагромождение построек в два-три этажа и узкими проходами-улицами внутри. Здесь живёт около одного миллиона человек, в основном - мусульмане. Это одна из городских проблем, потому что навести порядок и расселить людей в таком количестве просто некуда.

Внутри квартала помимо людей живут и бизнесы - магазины, парикмахерские, мастерские. Вот, например, люди занимаются кожевенным ремеслом.

- Главное - не спорить с ними. Если он говорит: "У меня хороший магазин", отвечаем, что да, у тебя хороший магазин, - давал мне советы Пракаш.

Так-то пройтись интересно, но быстро надоедает из-за однообразия и темноты в узких проходах. Мы подсвечивали дорогу телефонами, чтобы не наступить в лужу или не напороться на железяки, торчащие из стен.

В гости нас никто не звал, однако через открытые двери (или шторы, если дверей нет) можно было оценить жильё - площадь "квартиры" примерно как небольшой гараж для одного автомобиля, в углу расположена кухня, посередине - открытое пространство для сна. Кое-где люди спали или слушали музыку из телефона.

В общем, нет нужды изучать всю местность - достаточно пройтись по паре-тройке "улиц", и можно идти на выход.

Поехали в Дхоби Гхат - это крупнейшая прачечная с ручной стиркой вещей.

Вид со смотровой площадки.

На входе стоит мужик:

- Здесь только платно, покупаете у меня тур, я вам показываю, что и как.

- В смысле? Чьи это правила?

- Здесь так устроено. Так решили местные жители. Бесплатно можете со смотровой посмотреть.

- А откуда мы знаем, что ты сам тут живешь? И вообще так нечестно, это достопримечательность, а со смотровой ничего не видно, - торговался с ним в основном я, затем Пракаш переговорил уже на своём языке.

- Ладно, идите бесплатно, но не фотографируйте.

Людей в работе было очень мало, возможно мы попали в обеденный перерыв.

Вышли через другие ворота, там никакого мужика не было. Поэтому совет путешественникам - ищите другой вход, если на первом просят денег. Там буквально за углом.

В целом интересно побывать, и времени занимает немного.

А теперь про поезда.

Пракаш живёт чуть за городом, на электричке ехать около часа со всеми остановками.

Когда он встретил меня в аэропорту, мы поехали к нему домой на экспрессе. Это быстрее, дороже и комфортнее - меньше людей, и в вагонах есть кондиционер.

А далее я просил пользоваться обычными электричками. Они очень дешевые, но и народа в них ого-го сколько в час пик.

Нет ни дверей, ни кондиционера. Едешь с ветерком, главное - держаться крепче.

Иногда на станциях заходят хиджры - представители касты неприкасаемых. Оказывается, в Индии официально есть третий пол - трансгендеры и иже с ними. Они извещают о своём присутствии громким хлопаньем в ладоши, затем нагло ходят по вагону с протянутой рукой.

Внешне это женщины - женское лицо, женская одежда. У некоторых движения грубоваты и мужеподобны, однако я уверен, что в целом это не бедненькие трансгендеры, которым некомфортно в чужом теле, а самая обыкновенная мафия - уж очень бросается в глаза их общий поведенческий паттерн.

Люди или не обращают внимания, или дают им монеты, чтобы якобы не навлечь на себя проклятие.

Для привлечения внимания хиджры могут дотронуться до пассажира, погладить по голове. Видел их и в городских автобусах - в целом это просто часть местной жизни. Меня слегка триггерило от их поведения, но вступать в контакт и фоткать не стал - ну их к чёрту.

В поезде есть первый и второй классы, а ещё есть вагон для женщин. Днём, когда посвободнее, люди действительно едут в соответствующем вагоне.

Могут зайти контролёры. Мы на них ни разу не попадали, лишь видели однажды на станции. Они могут проверять наличие билета и на платформе.

А в час пик, когда народу тьма, никто не боится контролёров - они просто не могут перемещаться по поезду.

Поскольку дверей нет, то высадку и посадку можно осуществлять прям на ходу. Да, иногда случаются трагедии.

На видео можем заметить, что и женщины ездят снаружи поезда - ну а как ещё, если ехать нужно.

Ещё тут случайно заснял перепалку желающих попасть в поезд пассажиров - это был единственный конфликт, который я видел в Индии за две недели.

Самый удобный способ купить билеты - через приложение.

- Пракаш, давай не покупать билеты заранее. Если увидим, что контролёр входит в вагон, тогда нажмём кнопку и купим.

- Не получится, приложение отслеживает по геолокации. Нельзя купить билет в поезде или внутри вокзала.

- А если поставить софт с подменой координат?

- Ох, о таком я ещё не думал.

А можно купить билет в кассе на станции. Любопытно, как хорошо развита индийская платёжная система - карты могут принимать не везде, а вот QR-кодом оплатишь повсюду без проблем.

Смотрите, как изящно сократили слово Queue (очередь) до Q. Ведь произносится именно так - кью.

Пока что Мумбаи производит приятное впечатление.

Продолжение следует...

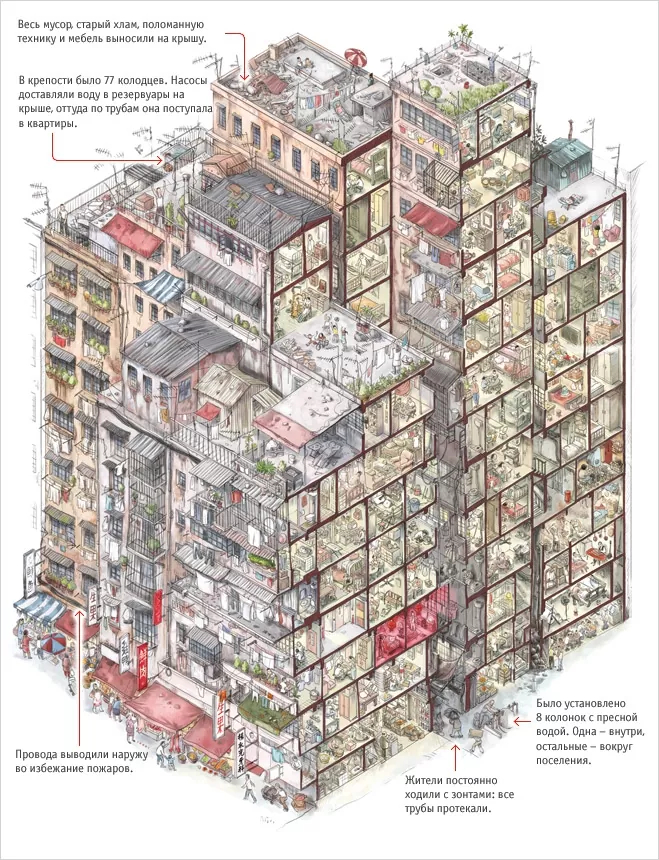

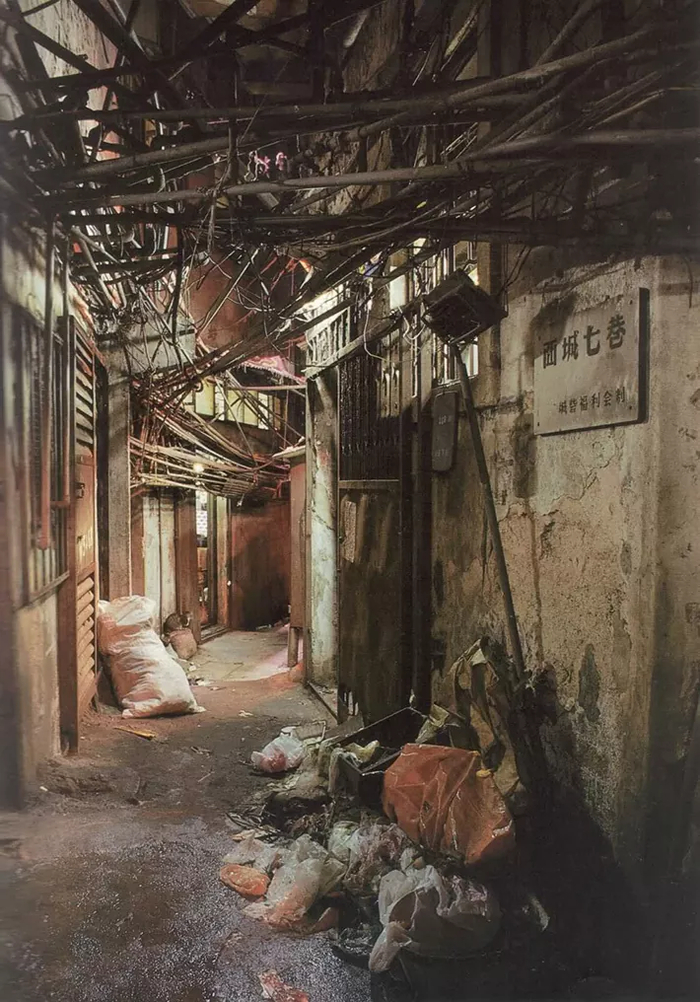

Коулун — город беспредела в центре цивилизации

Коулун был самой густонаселенной клоакой, какую знало человечество. До его сноса в этом многоэтажном муравейнике жило более 50 тысяч человек.

Хаос многоэтажек, тесно прижавшихся друг к другу, узкие проходы между ними, никогда не видевшие солнечного света, грязные оборванные дети, игравшие на крышах домов из-за отсутствия свободного места, горы мусора и потоки нечистот. И люди. Огромное количество людей, которые умудрялись жить в этих каменных вонючих лабиринтах.

Они ничем не занимались, а просто влачили свое существование. На территории в четыре футбольных поля (2,5 гектара) проживало около 50 тысяч жителей. Название этому месту было Коулун – зловонный и почти первобытный город–крепость на территории промышленного и развитого Гонконга.

Кусочек Китая в центре Гонконга

Все началось в далеком 1898 году, когда Китай и Британия договорились о сдаче Гонконга в аренду. В многостраничном договоре был один небольшой пункт – старинный форт Коулун, который располагался на одноименном полуострове, должен был остаться китайским.

В нем планировалось размещение китайских чиновников, которые должны были следить за выполнением всех пунктов договора аренды. Такой маленький китайский анклав на временной территории Британии.

Так оно поначалу и было. В крепости сидели китайские служащие, которые наблюдали, как хозяйничают англичане в Гонконге и писали многостраничные отчеты. Англичане, в свою очередь, обеспечивали форт электричеством, водой, провизией, топливом и чётко соблюдали границы суверенной зоны.

Во время Второй мировой войны Гонконг заняли японцы. Они разломали стену крепости Коулун, разогнали оттуда всех китайских чиновников, но не найдя ничего интересного, не стали там задерживаться.

После того как японцев выгнали, Китай отказался от использования крепости. Но по документам она числилась китайской территорией, а Британия свято блюла условия договора. Так после войны Коулун оказался пустым и никому не нужным.

Но продолжалось это недолго. В Китае началась революция и появилось много несогласных с новым режимом. Люди бежали от преследования властей кто куда. Многие пытались осесть в Гонконге. Но они не были его жителями и не могли рассчитывать на защиту британской короны.

А вот поселиться в «кусочке» Китая – бывшем форте Коулун – запросто. Щепетильные британцы четко соблюдали территориальные права анклава и не имели туда входа, а революционные китайские власти не могли достать до бунтарей, так как для этого пришлось бы пересечь границу Гонконга.

Каменный остров свободы

Коулун быстро становился популярным. Никто не мешал прибывавшим сюда китайцам строить дома, чудовищно нарушавшие все строительные нормы, пристраивать к ним террасы, этажи, надстройки, мансарды и прочую архитектурную нелепость. Никто не пытался их снести — до строящегося ввысь Коулуна просто никому не было дела.

Здесь не преследовали воров и бандитов, которым удавалось добежать до территории Коулуна. Нет, конечно, гонконгские полицейские в пылу погони и пересекали границу. Но что они могли сделать в лабиринтах серых высоких домов в скользких от нечистот тесных проходах? В лучшем случае представители власти получали ушат помоев на голову откуда-то сверху, а про худшие случаи и писать не стоит.

К 90-м годам население Коулуна перевалило за 50 тысяч человек. И это был уже полноценный город, независимый как от Китая, так и от Гонконга. Власти последнего неоднократно обращались к руководству Китая с требованием навести порядок в Коулуне, но зачем это было надо китайцам? Их власти отказались от преследования бунтовщиков и преступников, но требовали от Гонконга свято соблюдать границы анклава. Все в Гонконге понимали, что делают китайцы это из вредности, но ничего с этим поделать не могли.

А по условиям договора британцы должны были обеспечивать Коулун ресурсами. Скрепя зубами они это делали. Туда поступало бесплатное электричество, подавалась вода и увозился мусор. Правда, население города особо с мусором не заморачивалось – им захламляли узкие улицы и куски свободной земли. Иногда мусор выбрасывали за пределы крепости, тогда терпеливые британцы вывозили его оттуда.

Обитатели города беспредела

Кто же жил в Коулуне? Бомжи, нищие, наркоманы, преступники, жрицы свободной любви – вот основной контингент города. Здесь отсутствовало какое-либо централизованное управление, органы власти и полиция.

В Коулуне можно было свободно заниматься всем тем, что запрещалось делать в Китае или в Гонконге. А китайские триады – организованные преступные группировки – использовали Коулун как нейтральную зону, в которой можно было отдыхать от преступных дел или вести переговоры.

Вся общественная жизнь Коулуна протекала на крышах – единственном свободном пространстве. Там можно было подышать воздухом, там грели кости старики, играли дети, проходили деловые встречи и обсуждались насущные проблемы.

Что же касается жилья, то это были крохотные комнатки, размером с несколько чемоданов. Повезло тем, у кого в таких комнатах было окно. В основном же бетонные коробушки утопали в окружении таких же надстроек и пристроек.

На первых этажах Коулуна располагались магазинчики, парикмахерские, какие-то кустарные мастерские – ничего интересного для забредшего сюда чужака. Все самое запретное находилось на вторых и выше уровнях. Это были и цеха по производству контрафакта с лейблами со всего мира. И нелегальные букмекерские конторы и казино.

Это и великое множество борделей на любой вкус. И подпольные рестораны, в которых готовили запрещенных к употреблению в Гонконге кошек и собак. И, конечно, Коулун дал пристанище многочисленным нарколабораториям и опиумным притонам при них.

Жители Коулуна были удивительно сплоченными. Тут знали всё и обо всех. Отношения царили настолько дружеские, что можно было обратиться с любой проблемой к соседям и они обязательно помогут. Поэтому чужак, очутившийся в Коулуне, находился под пристальным вниманием десятков глаз. Никакой агентурной работы ни Китай, ни Гонконг тут вести не могли – жители Коулуна редко покидали свой город, а любой пришлый был в нем как на ладони.

Конец Коулуна

Но Коулунская вольница была раем только для местных жителей. Для властей Гонконга свободный район стал настоящей занозой. Отсюда широкой рекой тек контрафакт всех мастей, наркотики и всё запрещенное. А обратно перемещались краденые вещи и сбегали преступники. Кроме этого, Коулун слыл рассадником эпидемиологической заразы. В общем, с этой «вольницей» надо было что-то делать.

Но многолетняя дискуссия между китайцами и англичанами ни к чему не привела – ни одна из сторон не хотела брать на себя ответственность и начинать расселять неблагополучный район. Однако первыми сдались англичане в обмен на кое-какие китайские преференции.

Расселение Коулуна стартовало в 1987 году. Шесть лет местных жителей выманивали, вытаскивали, выскребали и выволакивали из трущоб. Шесть долгих лет их уговаривали и строили им социальное бесплатное жилье на окраинах Гонконга. Шесть лет их пугали армией и полицией и сулили щедрые пенсии и стипендии в обмен на оставление Коулуна. И все бы было без толку, если бы не срок истечение аренды Гонконга.

Тут даже самые упертые коулунцы поняли, что лучше все же получить британский паспорт, пока тебе его преподносят на блюдечке с голубой каемочкой, чем насильно быть депортированным в коммунистический Китай после того, как Гонконг вернется в его объятья.

Последний коулунский житель покинул вольницу в 1993 году. И тогда к злачной крепости подъехала сотня бульдозеров…

Несмотря на дефицит свободной земли, власти не стали возводить на месте разрушенного Коулуна новое жилье. Они превратили это место в парк с сотнями деревьев и десятком фонтанов. И теперь чинно прогуливаясь по аккуратным асфальтовым дорожкам, даже не вериться, что каких-то 30 лет назад тут было самое густонаселенное место Земли и самый вольный непризнанный город-крепость Коулун, чья история закончилась так быстро и так неинтересно.

Черная Венеция

Трущобы Макоко, расположенные в лагуне Лагоса, крупнейшего города Нигерии, часто называют "Черной Венецией" из-за их уникального положения на воде. Это поселение, выросшее на деревянных сваях над мутной лагуной, начиналось больше ста лет назад как небольшая рыбацкая деревня, основанная переселенцами из соседнего Бенина. Со временем сюда хлынули мигранты из бедных районов Западной Африки, ищущие работу в бурно развивающемся Лагосе, и Макоко разрослось до огромного плавучего города. Сегодня здесь живет от 150 до 250 тысяч человек, хотя точной переписи никто не проводил — официально власти Нигерии это место даже не признают.

Жизнь в Макоко — это ежедневное выживание в экстремальных условиях. Дома, сколоченные из дерева и поднятые на шатких сваях, стоят прямо над водой, которая давно стала черной и зловонной из-за сброса отходов и нечистот. Рыбалка, когда-то основа жизни местных, теперь почти невозможна из-за загрязнения, и людям приходится зарабатывать торговлей или случайной работой. Передвигаются тут исключительно на каноэ — это не только транспорт, но и плавучие лавки, где женщины продают еду, воду и товары. Питьевую воду, кстати, приходится покупать у торговцев, потому что доступ к чистой воде — роскошь, которой здесь нет, как нет и электричества, канализации или школ.

☁️Познавательное рядом