Название

Названием этим мы обязаны отцу славистики Йозефу Добровскому, который в 1822 году опубликовал книгу Institutiones linguae slavicae dialecti veteris (Руководство по древнему диалекту славянского языка). Реже используется термин древнеславянский. Исходя из сферы употребления этого языка, было придумано ещё одно название – староцерковнославянский. Наконец следует помнить, что ближайшие живые родственники языка Кирилла и Мефодия – болгарский и македонский. Поэтому болгары его именуют древнеболгарским, а македонцы, разумеется, древнемакедонским (наряду со «старославянским»). Осенью, правда, македонцы будут проводить референдум о переименовании в Северную Македонию. Не знаю, станут ли они в случае положительного исхода и язык называть древнесеверномакедонским.

Термин старославянский неудачен с той точки зрения, что у человека «не в теме» может сложиться ошибочное впечатление, будто это общий предок всех славянских языков. И я сталкивался с такими случаями. В этом плане староцерковнославянский предпочтительнее. Однако есть учёные, которые указывают на то, что церковью сфера распространения этого языка не ограничивалась. И так сложилось, что в русской лингвистической традиции пустил корни именно старославянский.

Непосредственно в старославянских текстах его называют «славянский язык» (ѩзыкъ словѣньскъ). И, кстати, в России довольно долго использовалось именно это наименование. Конкурент Добровского Александр Христофорович Востоков в 1820 году написал работу «Рассуждение о славянском языке <...>».

Хронология и география

Переводческая работа Кирилла (827-869) и Мефодия (815-885) относится к IX веку. Но, к сожалению, текстов, вышедших непосредственно из-под пера братьев, до нас не дошло. Все только в более поздних списках (= копиях). И тут существуют два подхода к тому, что считать прямым продолжением кирилло-мефодиевских переводов, то есть, что включать в круг старославянских памятников. Узкий подход ограничивается только сравнительно небольшим числом памятников IX-X века. Широкий подход включает ещё несколько десятков рукописей (вплоть до XVI века), которые были списаны с древнего оригинала. Проиллюстрирую разницу. По широкому подходу создан чешский Slovník jazyka staroslověnského – 4 тома общим объёмом почти 3300 страниц. Чехами же в сотрудничестве с нашей лингвисткой Ралей Михайловной Цейтлин был подготовлен однотомный Старославянский словарь по узкому канону. Его объём – всего лишь 842 страницы (конечно, страницами объём словаря мерить глупо, цифры привожу лишь для общего представления).

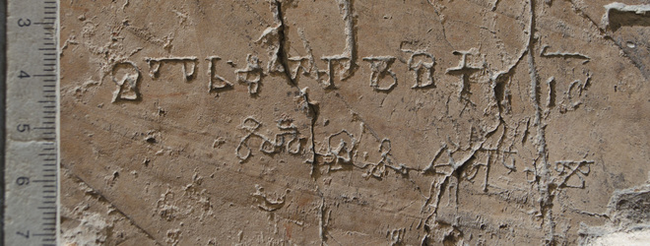

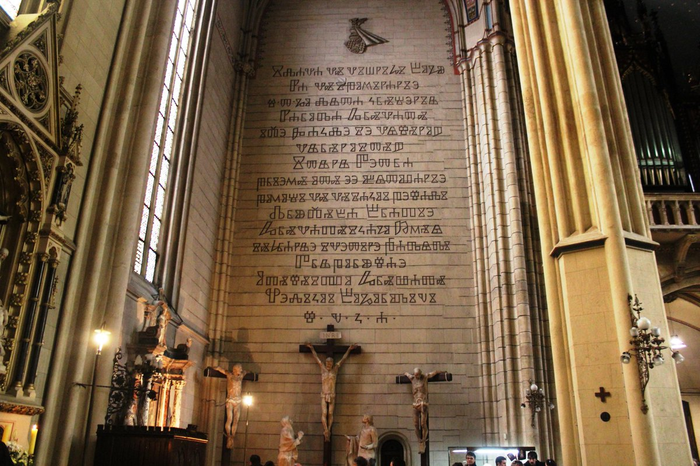

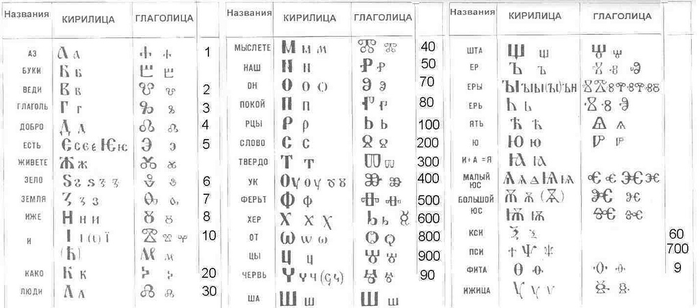

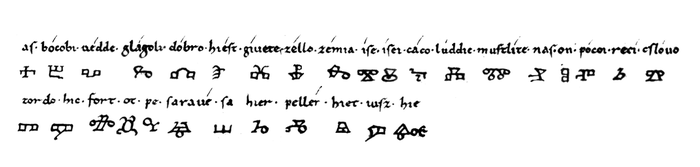

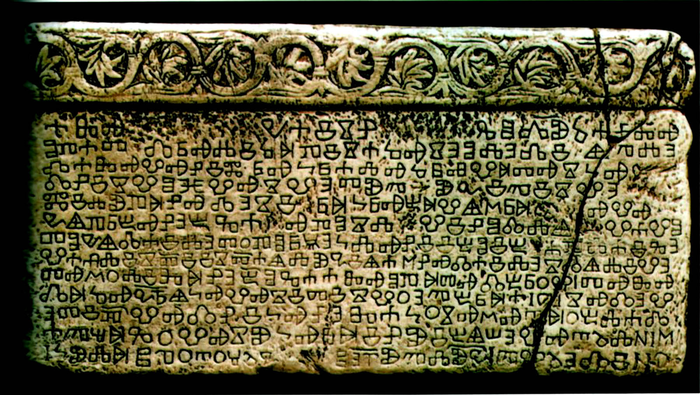

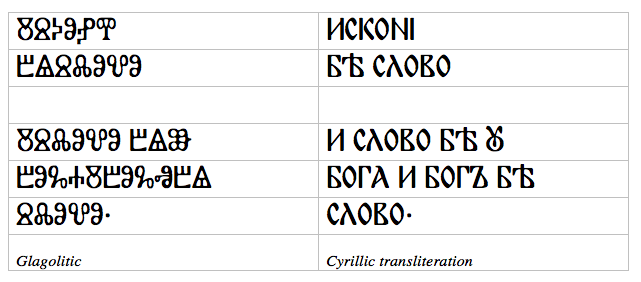

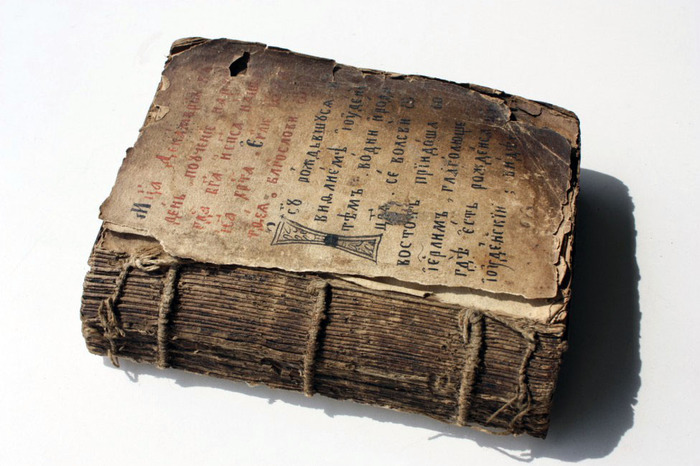

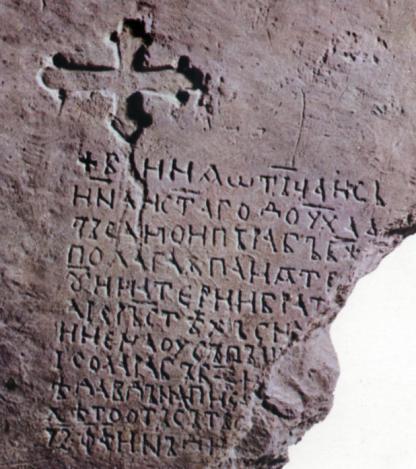

В узкий канон входят Евангелия, Апостол, Псалтырь, жития святых и проповеди. А также несколько надписей на камнях. Среди памятников широкого канона есть и более интересные вещи, например, трактат «О письменах» черноризца Храбра, который я часто цитировал в постах о письменности. Часть памятников написана глаголицей, часть кириллицей.

Ещё раз повторюсь, что в основу языка старославянских памятников лёг диалект окрестностей Салоник. Однако с миссией Кирилл и Мефодий отправились в Моравию, где этот язык подвергся влиянию местного диалекта. После смерти Мефодия его ученики сбежали в Болгарию, и это тоже сказалось. Отмечу, что о строгой норме в те времена говорить не приходится, и каждый памятник в той или иной степени отражает черты родного диалекта книжника, который его переписывал. Так в Болгарии основными центрами были Охрид (сейчас это Македония) и Преслав. И охридские памятники имеют свои особенности (преимущественно лексические), а преславские – свои.

Надпись царя Самуила:

Старославянский ≠ церковнославянский

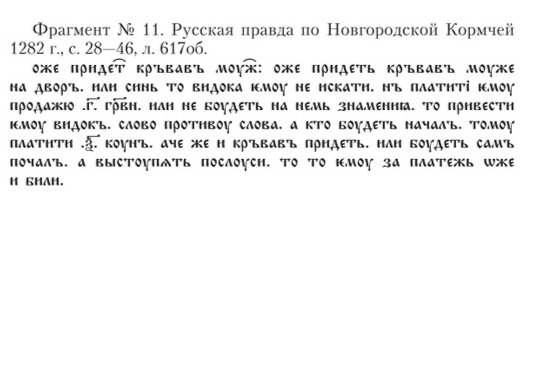

Язык памятников, созданных в XII веке и позднее и уже не являющихся прямым продолжением текстов Кирилла и Мефодия, называют церковнославянский. Церковнославянский – это язык церкви и литературы на Руси, в Болгарии, Сербии и Хорватии. Он уже не был ни для кого родным и выучивался из книг. В то же время, нигде это не происходило идеально и везде люди привносили элементы своих родных языков, создавая русскую, сербскую, болгарскую разновидности церковнославянского языка. Такие разновидности называются изводами.

Старославянский ≠ праславянский

Праславянским мы называем общего предка всех славянских языков. После того как славяне в процессе Великого переселения заняли огромные территории, их диалекты начали всё больше и больше отдаляться друг от друга. Первое время, конечно, взаимопонятность была куда выше, чем сейчас, и Кирилла бы прекрасно поняли не только в Моравии, но и Гнезне или Новгороде. Старославянский от позднего праславянского, конечно, не очень далеко ушёл, но уже обладает некоторыми специфическими чертами (в фонетике, морфологии и лексике). Из этого вытекает важное следствие: старославянский не является «папой» русского, он его «дядя». Хотя, конечно, на русский литературный старославянский (а в большей степени скорее церковнославянский) повлиял очень сильно.

Из-за того, что старославянский не очень сильно отличался от древнерусского, ему было так легко закрепиться на Руси – он воспринимался как свой язык, в отличие от той же латыни у католиков. Но по этой же причине русский литературной так долго и с такими мучениями избавлялся от церковнославянского гнёта. И полностью, впрочем, не избавился, церковнославянское наследие в русском языке велико и обширно.

Процитирую слова академика Н. И. Толстого:

Употребляя пословицу «Устами младенца глаголет истина», мы не задумываемся над тем, что «чисто» по-русски следовало бы сказать «Ртом ребенка говорит правда», а ощущаем лишь некоторый архаизм, книжность этого мудрого речения. Наши предки в XVIII в. или в начале XIX в., используя французский идиом traîner une misérable existence, не стали говорить «тащить убогую житуху», как, казалось бы, следовало ожидать, а обратились к церковнославянской традиции и… стали в некоторых случаях влачить жалкое существование.

«Тащить убогую житуху» – это, конечно, художественное преувеличение, нейтрально по-русски было бы скорее «тянуть убогую жизнь». Но в целом посыл верен. Другой известный пример: во фразе «Да здравствует Советский Союз» все три знаменательных слова церковнославянские, впрочем, как и сама конструкция (её современный русский аналог – «будь здоров»).

Порой судьбы церковнославянизмов в русском бывают забавны. Например, древние русичи позаимствовали из старославянского слово вратарь «привратник». Ну а что с ним стало дальше, вы и сами знаете.

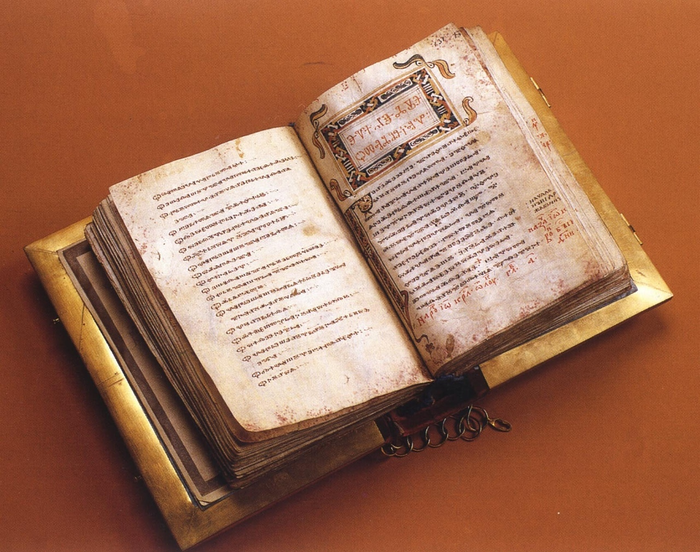

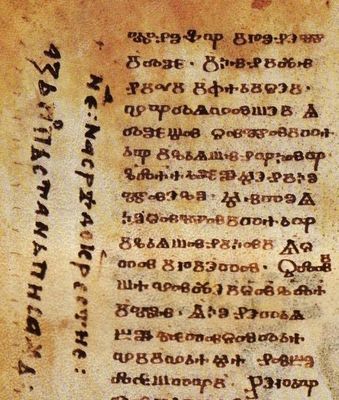

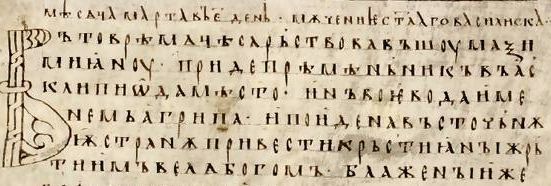

Инициал из Супрасльской рукописи, памятника с нелёгкой судьбой:

Каковы отличия старославянского/церковнославянского от древнерусского/русского?

Если говорить о фонетике, то перечислю основные:

1. Ять в старославянском произносился широко, а в древнерусском узко (см. подробнее один из предыдущих постов)

2. В старославянском были носовые гласные, которые в древнерусском исчезли очень рано (см. пост о юсах)

3. В старославянском были слоговые р и л (как, например, в современном чешском), которые писались как ръ, рь, лъ, ль (например, волк будет влъкъ).

Но эти вещи в заимствованиях, которые шли письменным путём, никак не сказывались. А вот те, что более показательны:

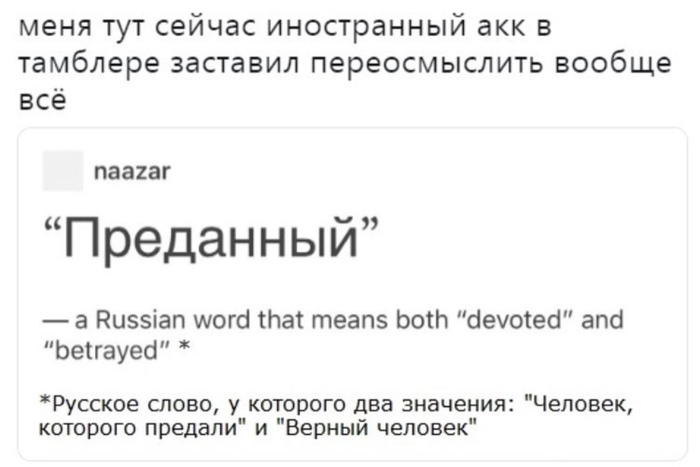

4. Неполногласие. На месте русских ToroT, ToloT, TereT, TeleT (где T – любой согласный) в старославянском TraT, TlaT, TrěT, TlěT. Эта штука породила массу дублетных пар, где, как правило, церковнославянское слово более высокого стиля (а иногда ещё и имеет другое значение): голова – глава, золото – злато, голос – глас, волость – власть, порох – прах, город – град, морок – мрак, хоромы – храм, ворота – врата, сторона – страна, короткий – краткий, норов – нрав, берег – брег. Или: беременная – бремя, дерево – древесина, сторож – стража.

Иногда бывает наоборот. Так, церковнославянизмы враг и плен сейчас являются нейтральными, а исконно русские ворог и полон стали ощущаться как архаичные. Многие такие заимствования сейчас совершенно не ощущаются как чужеродные, например, облако и сладкий (их родственники – оболочка и солодка).

5. В определённых случаях русским начальным ро- и ло- соответствуют старославянские ра- и ла-. Поэтому слова ладья, расти, раб, работа, равный по происхождению церковнославянские, а вот лодка, рост, ребёнок (изначально робёнок), ровный – русские.

6. Праславянские *ť /ть/ и *ď /дь/ в русском перешли в ч и ж, в старославянском – в шт (пишется шт или щ, собственно говоря, щ – лигатура из букв ш и т; и на русский передавалось нашим родным звуком щ) и жд: одежда, надежда, гражданин, вождь, мощь – одёжа, надёжа, горожанин, вожак, мочь.

7. Перед начальным а- в древнерусском появлялся звук й, в то время как в старославянском этого не было. Отсюда пары аз, агнец – я, ягнёнок.

8. Напротив старославянскому ю- соответствует русское у-. Поэтому слово урод русское, а юродивый церковнославянское. Юноша и юг – церковнославянские, а вот собственнорусские уг и уноша давно забыты.

9. Старославянское начальное е- коррелирует с русским о-:един – один.

10. В старославянском не было перехода ударного е в ё перед твёрдыми согласными. И нёбо – русское слово, а небо – церковнославянское. Форма сёстры русская, а сестры церковнославянская.

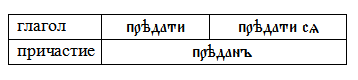

Ну и конечно много церковнославянизмов определяется по характерным суффиксам и приставкам. Подробно останавливаться на этом не буду, упомяну лишь, что наши причастия с суффиксами -ущ-/-ющ- и -ащ-/-ящ- церковнославянского происхождения. В русском на месте щ здесь должно быть ч. И, кстати, некоторые собственные причастия у нас сохранились, только они перешли в разряд прилагательных: лежачий, кипучий, колючий. А их место заняли импортные кузены: лежащий, кипящий, колющий.

Короткое резюме:

1. Старославянский – это язык памятников X-XI века, восходящий к первым переводам Кирилла и Мефодия. Генетически – это говор окрестностей Салоник IX века с некоторой моравской и восточноболгарской присадкой.

2. Единственный современный потомок старославянского – церковнославянский. Русскому старославянский не отец, а дядя. При этом, конечно, в русском много старославянских/церковнославянских элементов, но это следствие не «вертикального» родства, а заимствования, «горизонтального переноса генов».

Что почитать, если хочется знать больше?

Рекомендую университетские учебники. Как классические (А. М. Селищев; Г. А. Хабургаев), так и более новые (Т. А. Иванова; М. Л. Ремнёва). Все называются одинаково – «Старославянский язык».

P.S. А ещё старославянский - аццкий сотона!

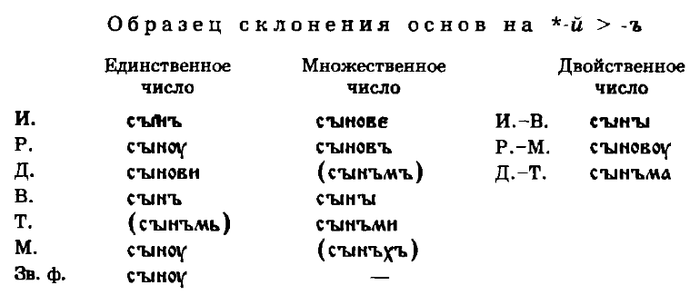

Во всяком случае, именно так думают многие филологи-первокурсники. Дело в том, что нет такой науки «филология», есть лингвистика и литературоведение. И на филфаке студенты, по сути, получают образование сразу по двум специальностям: часть предметов носит лингвистический характер, а часть литературоведческий. И вот приходит бледный юноша изучать творчество Булгакова, или Джойса, или Данте. А тут на него сваливается необходимость уверенно различать три вида аориста (и не путать их с имперфектом), помнить назубок формы существительных нескольких типов склонения в семи падежах и трёх числах, и твёрдо знать, что такое «дательный самостоятельный». И взор уже несколько тускнеет.