Значение слова «у Род»

Первый ребёнок считался первородным, прекрасным, находящимся у Рода под покровительством. Придание этому слову негативного смысла произошло после христианизации, когда был введён иудейский о приоритете генофонда матери. По этому закону первый ребёнок считался чужим, т.к. нёс в себе всю мощь генофонда отца, а не матери.

Гагарин и Болгария

«Мы смотрим на Вас и радуемся, что по дороге, где много лет назад прошли русские богатыри и разгромили векового врага болгарского народа – турецких захватчиков, теперь идет простой советский человек, сокол коммунизма, совершивший самый великий подвиг нашего времени…

Мы гордимся, что сын Советского Союза доказал людям: нет неведомых краев, человек может достичь невозможного, когда он не думает о войне, а желает мира всем людям Земли.

Кооператоры Казанлыка».

«Мы никогда не забудем 12 апреля 1961 года. В тот день мы по очереди дежурили у радиоприемника и ловили весточки о Вашем полете. Многие из нас послали Вам тогда письма и телеграммы. Потом Вы приехали к нам в Болгарию. Когда прошел слух, что Вы будете в Варне, мы не могли усидеть в родном городе. Мы были на митинге и вместе со всеми сердечно поздравляли Вас. Но Вы, конечно, нас не заметили. Помните, сколько было там народу?

Скоро у нас „Неделя русского языка“. К ней мы готовим выставку „Наши советские друзья“, стенгазету „Великий язык наших друзей“. А еще мы проведем конкурс на лучшее знание русского языка и пригласим в гости советских студентов, которые учатся в Софии.

Студенты 3-го курса сельскохозяйственного техникума, город Преслав».

Журналист Николай Денисов записал: «Вечером, перед отлетом на Родину, мы решили запросто пройтись по улицам Софии. Юрий Алексеевич переоделся в штатский костюм, а на глаза надвинул темные очки. Словом, вышли мы в город, что называется, инкогнито.

На одном из тихих бульваров – а их в Софии превеликое множество – мы обогнали какую-то парочку. Юноша и девушка шумно разговаривали. Болгарский язык близок к русскому, и мы быстро поняли, о чем у них спор. Девушка выговаривала своему кавалеру за нерасторопность.

– Другарю Гагарин завтра уже улетает, – говорила она с упреком, – а мы так и не смогли обнять его…

Юрий Алексеевич замедлил шаг. И когда парочка поравнялась с нами, Гагарин, достав из кармана фотографию с автографом, протянул ее девушке.

– Это вам… от Гагарина…

Девушка и парень в замешательстве вглядывались в лицо Гагарина, узнавая и не узнавая его. Юрий Алексеевич снял очки.

– А теперь сделаем то, – озорно сказал он, – что не удалось сделать раньше…

Парень широко, с размаху, обнял Гагарина, и они трижды поцеловались. Девушка вся вспыхнула от смущения, но тоже расцеловалась с Юрием Алексеевичем».

Юрий Гагарин: «В Пловдиве, на одном из зеленых холмов, воздвигнут памятник советскому солдату-освободителю. В Болгарии его ласково называют „Алешкой“. Мы поднялись на этот вздыбленный холм, к Алешке. Я положил к его ногам охапку нежных роз и долго смотрел на высеченную из камня фигуру советского воина.

Я глядел на него как на живого, и мне казалось, что свежий ветер, летящий с Балканских гор, шевелит его молодые, слегка тронутые сединой пряди волос, выбивающиеся из-под фронтовой пилотки. И до чего же велика обобщающая сила искусства! Я вглядывался в улыбающееся лицо Алешки и узнавал в нем волевые черты многих советских людей, которых я знаю».

Журналистка Лариса Кузьмина, побывавшая в Болгарии почти через десять лет после гибели Юрия Алексеевича Гагарина, рассказала такую историю. В Пловдиве, там, где стоит памятник «Алеше», советскому солдату, я обратила внимание на аллею елочек, которые плавно сбегали по холму. На ветвях первой из них, словно елочные игрушки, висели ярко-красные гвоздики. Это было удивительно, ведь на дворе был декабрь. Откуда же здесь свежие цветы?

Болгары мне пояснили: «Это елочка, которую посадил сам Юрий Гагарин, а остальные деревья сажали уже следующие космонавты, побывавшие у нас. В Болгарии до сих пор помнят, как Юрий Гагарин сюда приезжал. Очень много народу собралось его приветствовать. Через оцепление пробиться было невозможно.

Солдаты остановили одного старика. Он был весь в пыли, выглядел изможденным и усталым. Рядом с ним, держа его за руки, стояли два маленьких мальчика. Видно было, что и они очень устали. Старик попросил пропустить его за оцепление. Ему отказали. Тогда он сказал „Я уже стар, мне недолго ходить по земле и память моя уже слабеет. Но я привел внуков. Мы прошли длинный путь из нашего села. Я хочу, чтобы они увидели этого замечательного человека. И пусть они хранят память о первом космонавте и рассказывают о Гагарине своим внукам. Я очень прошу пропустить нас!“

И те, кто стоял в оцеплении, не смогли отказать старому крестьянину.

А на елочку, которую посадил Гагарин, люди долгие годы сами приносят свежие цветы.

Источник: https://m.vk.com/wall-136557975_1455

Неделя — история слова

Вероятно многих удивит, но в древне-русском языке слово неделя - недѣля, и старо-славянском - недѣлѩ, означало день, идущий в её финале.

То есть словом НЕДЕЛЯ называли воскресенье. Что сохранилось, как значение, в ряде славянских языков.

В белорусском - недзе́ля, в болгарском - неде́ля, в сербохорватском - нѐдjеља, в чешском - neděle, в словацком - nеdеl᾽а, в польском - niedziela.

Если разбирать слово НЕДЕЛЯ в старинном значении по частям, то получается день, в который "- Не - делают".

Но не то чтобы про всё забыв отдыхают. Дело находилось для души. По религиозным традициям день этот посвящался богослужениям.

Предыдущий день - суббота, назначался, как приготовление к НЕДЕЛЕ. С утра уже начинали топить баню, в которой мылись сначала дети, затем женщины, а ближе к вечеру, кода баня раскалялась - парились и мылись мужчины.

Завершалось всё семейным застольем.

По этим причинам в славянской культуре суббота считается банным днём. Начальный день - Понедельник, если его разбирать по частям, означает день "- после - неделания". То есть первый рабочий день.

Видимо неслучайна поговорка "Понедельник — день тяжёлый..."

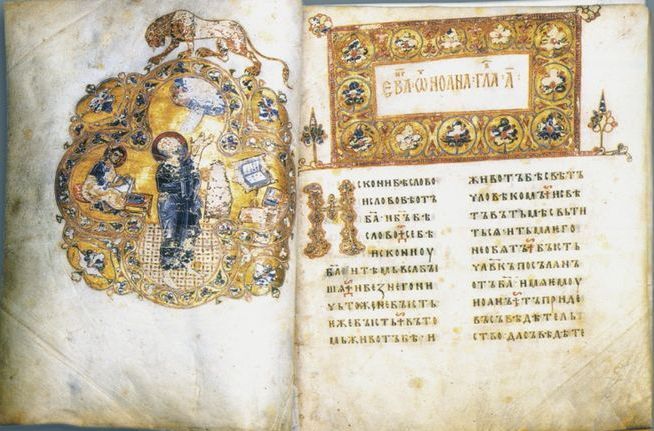

В уже привычном, современном значении слово НЕДЕЛЯ отмечается в древнем письменном источнике 1057 года - Остромировом Евангелии.

Вот такая история про неделю. Благодарю за внимание.

Яблочный Спас

Всем привет! Сегодня хотелось бы коснуться темы немного религиозной и покопаться в истории происхождения праздника, который мы называем «Яблочный Спас».

Для тех, кто совсем не в теме, — небольшая сноска.

Спасами (сокращённая форма от слова «Спаситель» — Иисус Христос) называют три летних праздника, посвящённых Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас.

Собственно, истоки этого дня, насколько мы можем сейчас судить, берут начало от праздника богини любви и плодородия. Гуляния, хороводы, девушки в белых платьях — ну и вот это всё, что ещё рисуется в голове при упоминании славянских празднований. С этого дня начинались так называемые «осенины» (хотя тут спорно, и про них, думается, нужно говорить и разбираться отдельно).

Ну да ладно, не будем отвлекаться и продолжим. Зафиксируем у себя в голове, что всё происходит в августе–сентябре. Зафиксируем и пойдём дальше — дальше примерно на 5–6 месяцев, а именно в февраль–март, или за 40 дней до распятия Иисуса Христа.

Итак, представляем: высокие горы, розовеющее небо в лучах восходящего солнца. Трое учеников — Пётр, Иаков и Иоанн — с трудом взбираются по узкой тропе за своим учителем Иисусом. Христос ведёт их на вершину горы Фавор, где вдруг его лицо озаряется ярким солнечным светом, а одежда становится белее облаков. «Сей есть Сын Мой возлюбленный…» — прозвучало на вершине и прервалось звенящей тишиной. Это день Преображения Господня, день, когда ученики укрепили веру свою в учителя и получили силу перед грядущими страданиями.

И вот уже через 400 лет на горе Фавор в честь этого события царицей Еленой (матерью Константина Великого) был воздвигнут храм, что и способствовало закреплению праздника в церковном календаре.

(Ещё немного по теме:

- «Фавор» в переводе — «свет», чистота.

- Храм, построенный Еленой, в XIII веке был разрушен Саладином.)

Так что же у нас получается? Два праздника, совершенно не связанных датой, да и события, мягко говоря, общего имеют мало. А теперь, что называется, «следите за руками»: так как празднику Светлой Пасхи (то есть воскресению через три дня после распятия) предшествует Великий пост, отмечать Преображение во время него не совсем уместно, и празднование переносят на август, где он удачно заменяет существующее празднество, посвящённое богине любви и плодородия. И мы имеем следующее:

Преображение Господне — строго религиозный праздник с богослужением, и Яблочный Спас — его народная интерпретация с акцентом на урожай (в нашем случае — яблоки, на востоке — виноград). Получается, «Яблочный Спас», или «Средний Спас», ну или «Спас на горе» — эдакое народное название церковного праздника.

Ещё можно рассказать, что до Второго Спаса запрещалось есть любые плоды (кроме огурцов), про умерших младенцев, которые не получат «золотые яблочки» в райском саду, если мать нарушит запрет и съест яблоко до Яблочного Спаса, да и много чего ещё. Но, как говорится, «это уже совсем другая история».

Спасибо всем, кто прочитал! На самом деле пост был написан исключительно ради анализа: как воспринимаются подобные тематики — религиозные, мифологические, исторические, связанные с нашим прошлым и культурой. Интересно ли подобное сейчас и нужно ли это современному обществу?

Брошь "Мотанка" из глины

Не нитки,конечно, а глина полимерная

Всё моё творчество можно посмотреть по ссылке в шапке этого профиля