Ответ на пост «Российский "Атом" стал первым электрокаром, побывавшим на Северном полюсе»

Не, а я чёт не пОняла?! Я тут в очередин на ё-маё стоял. Нахуй послали. А здесь как будет?

и вообще кто-нибудь помнит эту штуку?

Не, а я чёт не пОняла?! Я тут в очередин на ё-маё стоял. Нахуй послали. А здесь как будет?

и вообще кто-нибудь помнит эту штуку?

❄️ Российский «Атом» стал первым электромобилем, покорившим Северный полюс! Машина выдержала суровые арктические условия и показала отличные результаты на рыхлом снеге и льду. Это было красиво и мощно!

Как и обещал, публикую ответ на вопрос из поста.

Многие (большинство?) знают, что в России, как и ранее в СССР, нет как физических, так и математических наук. Есть физико-математические науки, что демонстрирует нерушимую связь физики и математики. Начнем с последней.

Формула расчета пеленга по двум координатам несложная, немного громоздкая, но имеет одну важную особенность в контексте поста - знаменатель этой формулы содержит cos Fi, где Fi - широта.

А какая широта в точке Северного полюса - правильно, 90 градусов.

А еще мы все со школы помним, что cos 90 градусов равен нулю, и таким образом, в точке СП возникает неопределенность.

С классической математикой все просто - либо ноль, либо не ноль, пусть там хоть дециллион знаков после запятой. Т.е. неопределенность либо есть, либо ее нет. Классическая же физика имеет дело не с абстрактными числами, а с конкретными результатами измерений, точность которых всегда ограничена (еще никто не измерил бесконечность, к примеру), а значит всегда содержит ошибку.

А поскольку формула в результате деления на ноль стремится к бесконечности, то и к ней же стремится ошибка этой формулы. Все зависит лишь от точности измерений, чем точнее, тем ошибка меньше, но она есть всегда. И наоборот - чем дальше в бесконечность, тем больше ошибка.

На практике это выливается в несколько следствий:

- Чем ближе к полюсу, тем больше ошибка приборов;

- Большинство GPS никогда не покажут координаты 90,000 с.ш., в лучшем случае будет 89,9999;

- Некоторые GPS, тем не менее, все-таки покажут 90,000 с.ш., но это будет уже не физика, а математика - т.е. это значение будет не измеренным, а вычисленным, экстраполированным по предыдущим измерениям. GPS как бы перейдет в "режим гироазимута", условно говоря. Справедливости ради стоит заметить, что все показания GPS являются вычисленными навигатором, приемником сигналоd GPS, разница лишь в том, что в "нормальном режиме" вычисления выполняются по результатам измерений углов спутников (физика), а "в режиме гироазимута" - результатом вычислений по результата вычислений "нормального режима" (математика);

- как справедливо заметил @Idego8, вблизи полюсов движение должно осуществляться не по гирокомпасу, а по гироазимуту;

- но и гироазимут не спасет в точке 90,000. Его поведение будет сродни попыткам сближения двух магнитов одноименными полюсами. Это уже физика :))

- и снова есть решение - квазинорд (и опять спасибо @Idego8), точка с координатами 0,000 0,000. Хотя я бы назвал ее квазиполюс, поскольку все, что выше, применимо и к Южному полюсу.

Прошу прощения за интригу, за длиннопост и благодарю за внимание.

Минимальное расстояние от кромки многолетнего льда до СП - километров 400. И он еще нарастет к весне, оставаясь при этом многолетним. Противоречия нет - ледовой поле отколется, повернется, увеличит площадь многолетнего льда, разлом замерзнет и вновь поле многолетнего льда станет единым. Квазиединым, потому что появятся новые трещины и разломы, закроются старые и снова все заверте...

1. Ледокол «50 лет Победы» за счет двух ядерных реакторов может обеспечивать электричеством весь Мурманск.

Возможно точно не знаю.

2. На судне мы жили по бортовому времени, которое отличается на час или два от московского.

На судне время не бортовое, а судовое, и зависит от того по какому меридиану судно заходит на полюс. Или просто на каком меридиане работает.

"Как назад и вперед не крутите часы судовые" (с) Александр Городницкий

В действительности, случается и такое, что судовые часы переводят каждый час-два.

3. Северный полюс никому не принадлежит. Когда мы поднимались на борт, проходили паспортный контроль. Всем ставили штампик отбытия из России, и мы пересекали границу ни с чем.

Северный полюс никому не принадлежит - это правда.

Открытие границы... хмм, на самом деле если не планируется заход в иностранный порт, границу открывать не обязательно. И даже если таковой планируется, все равно не обязательно, но тогда в инпорту на берег не сойдешь.

4. Из-за мер защиты радиация на атомном ледоколе ниже, чем естественный радиоактивный фон.

Это правда, но не для всех местностей. Например, для Питера - да, особенно в сравнении с его гранитными набережными

5. Когда корабль выходит на лёд, качки больше нет. Это спасает, если у тебя морская болезнь. Но ощущение, что вы едете по дороге, ломая асфальт. Грохот страшный.

Скорее тряска?

6. Льды похожи на десерт «Анна Павлова». Как будто мы идем по огромному безе.

Грохот и безе??? А если речь о внешнем сходстве, то льды очень разные. Впрочем, я плохо знаком с десертом "Анна Павлова".

7. На борту есть развлечения, например, SPA и металлический бассейн, в котором невозможно находиться - из-за резонанса металла сотрясается вся грудная клетка.

Ледоколы разные...

8. Скорость судна во льдах 11 узлов, около 20 км в час.

От льда зависит... но в целом - about.

9. Когда мы высаживались на Северном полюсе, по периметру в километр от нас выстраивались люди с оружием.

Это понты, белых медведей там нет. Они там с голоду сдохнут. Хотя с другой стороны - рейнджеров полярных нацпарков надо чем-то занять.

10. На Северном полюсе можно совершить самое короткое кругосветное путешествие в мире – пройтись по кругу по 90-й широте.

90-й широты нет - это точка. Вокруг - да

Есть еще Южный полюс.

А еще можно во вчера сходить.

2007 год. По долгу службы приходилось мне периодически наводить спутниковую антенну на субполярный спутник. Исходные данные - орбитальные элементы, включая пеленг и время восхода спутника, и курс судна. Вывожу антенну - спутника нет. Ну бывает, мало ли - профилактика на канале. Не смертельно - через пару-тройку часов будет следующий.

Следующего тоже нет. Помня поговорку: один раз - случайность, второй раз - совпадение, третий раз - работа РДГ противника, третьего раза ждать не стал, и поводил антенной по горизонту. Спутник обнаружился в 40 градусах, от ожидаемого пеленга.

Подумал-подумал, и объявил штурманской вахте, что гирокомпас, по идее основной курсовой прибор судна, врет на 40 градусов. Третий штурман в панику впадать не стал: "Фигня, мы по GPS идем", - но проблемой озадачился. Действительно, гирокомпас врал.

После этого мы с ним потратили пару вахт на определение по секстанту. Он и рассказал, что сам уже давно все забыл, а молодые штурмана (самому ему лет 30 было) вообще кроме компа ничего не изучают. Не знаю, насколько верно было это утверждение, но выглядело правдоподобно.

Но да, в итоге определились. Внимание, вопрос! Почему врал гирокомпас?

UPD.

Ответов в комментариях много, большинство любопытных, правильный один.

Господа отвечающие, совет - оформляйте подписку она бесплатна, отписка тоже.

Ответ дам завтра или послезавтра.

Вы все узнаете! :))

UPD2

Вопрос задан не ради подписки, честно :))

Но ради интриги - это да :)))

Снег не слышно. Солнце молчит. Медведь ждёт. Затаился.

Пессимистично относишься к будущему индустрии кукурузных палочек?

Представьте себе бескрайние просторы, где ледяные ветра переплетаются с человеческой волей к покорению суровых земель. Как люди, веками бросавшие вызов холоду, создавали поселения среди вечной мерзлоты? Декарбонизация остаётся спорной темой: если ЕС и Канада настаивают на отказе от ископаемого топлива в Арктике, то РФ и Норвегия предлагают компромисс (СПГ как переходное топливо + развитие ВИЭ). И что сегодня, в эпоху климатических изменений и технологических прорывов, может предложить архитектура для освоения Севера? Эти вопросы, словно маятник, качаются между прошлым и будущим, между наследием В. Иоппе, автора труда «Урбанизация Севера», и смелыми проектами XXI века. Страницы книги хранят истории о советских городах-гигантах и хрупком балансе природы и прогресса. Давайте же отправимся в путешествие сквозь время, чтобы понять, как Север превращался из terra incognita в пространство инноваций

Если бы мы раскрыли работу Иоппе, что бы мы увидели? Вероятно, перед нами развернулась бы панорама советской эпохи: Норильск, поднятый на сваях над вечной мерзлотой, Воркута, чьи шахты стали символом промышленного рывка, и Мурманск — ворота в Арктику. Автор, наверное, подчёркивал противоречия такой урбанизации: с одной стороны — героическое преодоление стихии, с другой — экологическая цена и социальная изоляция. Как жили люди в этих «ледяных крепостях»? Их быт зависел от централизованных поставок, а дома, словно броня, защищали от -50°C за окном. Но разве только СССР стремился обуздать Север?

История освоения полярных широт — это сага длиною в тысячелетия. Ещё викинги X века пытались колонизировать Гренландию, строя фермы из дерна и камня, но отступили перед малым ледниковым периодом. Коренные народы — саамы с их разборными куваксами, ненцы в ярангах — показали, что гармония с природой возможна даже в экстремальных условиях. Позже, в XIX веке, «золотая лихорадка» на Аляске и уголь Шпицбергена привлекли авантюристов, а Транссиб, протянувшийся через Сибирь, стал стальным хребтом Российской империи

Удивительный проект Поляр "Пирамида" для крайнего севера, созданный архитектором Александром Шипковым в 1960-х.

Здание высотой 27 этажей было рассчитано на 1500 человек. Квартиры в нем расположены по трём граням пирамиды, а четвёртая грань полностью стеклянная. Она позволяла свету проникать во внутреннее пространство, где устроен сад - цветущий рукотворный мир среди снегов и вечной мерзлоты! Концепция одного мегаздания позволяла минимизировать теплопотери. Может быть, однажды крайний север начнёт осваиваться на новом техническом уровне, и мы увидим подобные проекты в реальности.

Холодная война превратила Арктику в арену противостояния: секретные базы США и СССР, словно иглы, впивались в лед.

Но что происходит сегодня, когда климат теплеет, а технологии позволяют проектировать «умные» города? Взгляните на Норвегию: на Шпицбергене, среди ледников, выросло Хранилище судного дня — подземный ковчег с семенами, защищённый самой мерзлотой.

Дизайнеры из Канады опираются на опыт инуитов, коренного народа Севера. Их жилища построены из дерева и тюленьей кожи, с учётом особенностей местного ландшафта и климата.

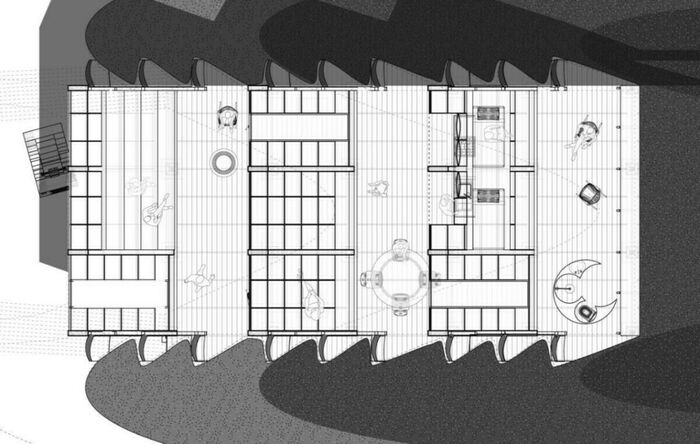

Канадская высокогорная арктическая исследовательская станция CHARS (Canadian High Arctic Research Station) создана по проекту архитектора Алена Фурнье. Комплекс построен на окраине селения Кэмбридж-Бей.

Ещё одна группа канадских архитекторов создала проект «Дрейфующий дом».

Дизайнеры, ориентируясь на постройки местных жителей, рассматривают снег как часть здания: сугробы служат дополнительной опорой, противовесом лёгкой конструкции.

На территории научно-исследовательского посёлка Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген расположен норвежский проект Earth Observatory («Обсерватория Земли»). Строительные работы закончены в 2015 году, запустить станцию планируют в 2022-м.

А что же Россия — наследница советских арктических амбиций? На Ямале, где когда-то кочевали ненцы, сегодня возводится «Снежинка» — международная станция на водородной энергии, символ научной дипломатии.

В 2011 году архитектор Валерий Ржевский представил куполообразный город «Умка», который он разработал на основе МКС. Размеры арктического города — 1500 на 800 метров.

Город под куполом рассчитан на 5000 жителей. В 2011 году стоимость проекта оценивалась в $6,5 млрд.

Порт Сабетта, врата Северного морского пути, обрастает инфраструктурой, способной противостоять дрейфующим льдам. Даже Норильск, город-монумент индустриализации, медленно меняет лицо: экологичная реконструкция пытается исцелить раны, нанесённая природе. И разве не поэтично, что в Якутии ледяные отели, словно мираж, возникают зимой и тают весной, напоминая о хрупкости всего, что создаёт человек?

Север всегда был зеркалом человеческих амбиций. В его ледяных просторах отражаются и дерзновенные мечты, и горькие уроки. Современная урбанизация Арктики, кажется, ищет золотую середину: как сохранить хрупкие экосистемы, но не остановить развитие? Архитекторы делают ставку на устойчивость — энергоэффективность, модульность, возобновляемые ресурсы. Однако мерзлота тает, а изоляция северных посёлков по-прежнему рождает социальные проблемы. Станут ли новые проекты, вроде ямальской «Снежинки» или норвежского Seed Vault, мостом в будущее — или лишь памятниками нашей эпохи, как чумы кочевников и советские бетонные громады?

Ответ, возможно, кроется в синтезе: технологии должны не побеждать природу, а учиться у неё. Как писал, Иоппе, урбанизация Севера — это не только бетон и сталь, но и история людей, которые, несмотря на холод, продолжают верить, что даже в самых негостеприимных землях можно создать дом. Или, как сказали бы инуиты: «Холод — это просто отсутствие тепла. А тепло рождается в сердце».