Как я поступил в схш. История Гойкалова Григория

В 2024 году, оказавшись в Сириусе, я понял, что откровенно не умею рисовать. Были дети из МСХШ и СХШ, которые показывали отличные художественные навыки. Познакомившись с ними, во время одного из наших многочисленных обедов они (схшатники) предложили мне поступить в Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств. Эта идея изменила мою дальнейшую жизнь.

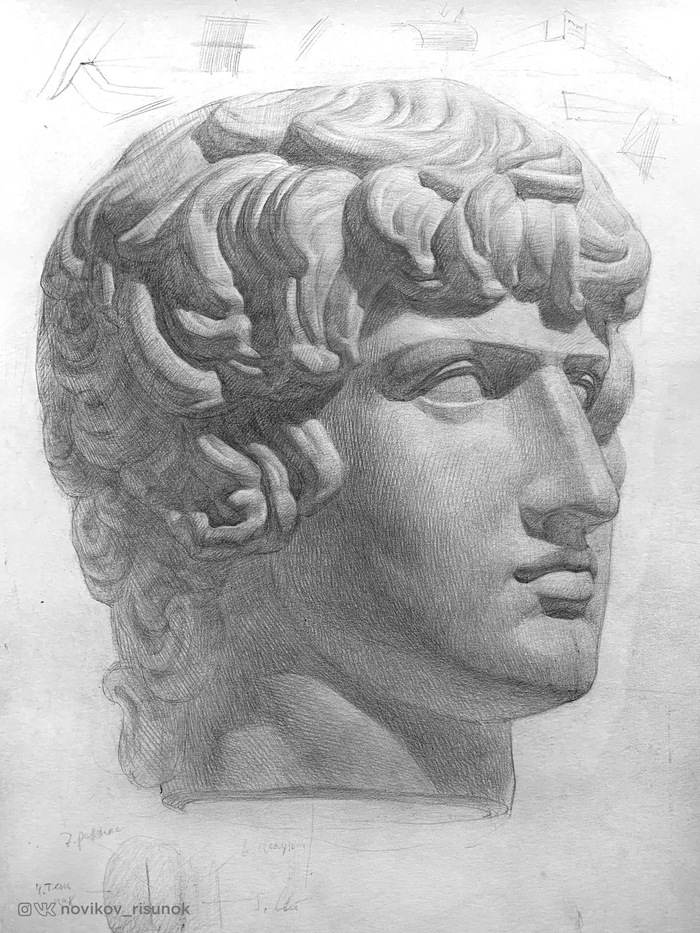

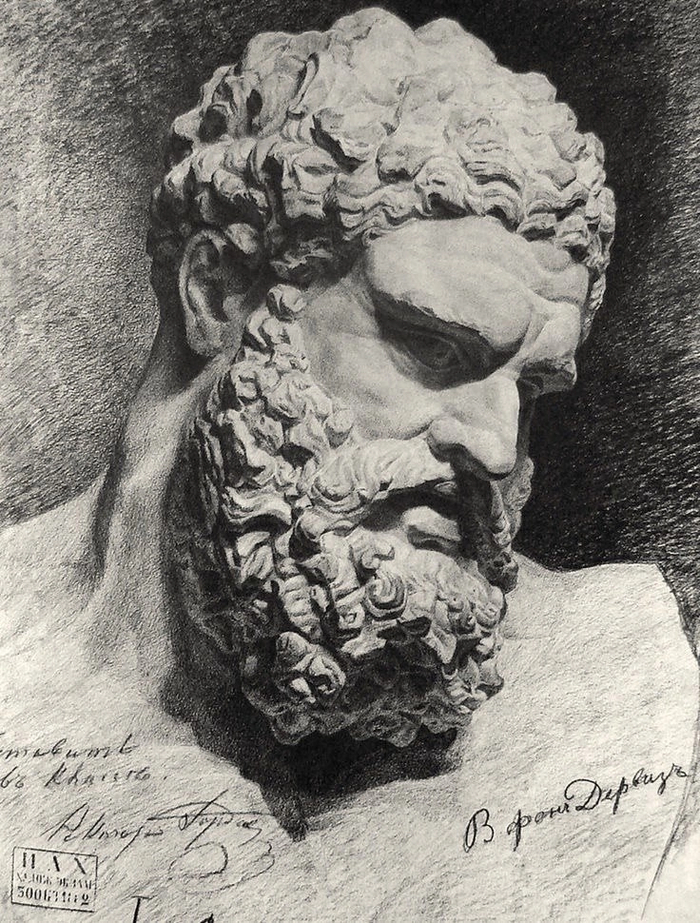

Я родился в Липецке, и, конечно, о серьёзных художественных навыках речи не шло. Я любил это дело, но по-настоящему загореться им смог, лишь начав готовиться в лицей. Поначалу мне казалось, что это проще простого: пришёл, нарисовал голову и поступил. Пришёл, увидел, победил. На деле, ещё зимой, за полгода до экзаменов, я понял, что живопись и гипсовые головы у меня получаются плохо. Пришлось принимать решение: готовиться в СХШ, рисуя и копируя ночами эти головы и натюрморты, параллельно готовясь к ОГЭ, ведь в случае непоступления в СХШ меня с плохими результатами ОГЭ не возьмут даже в 10 класс обычной школы.

Нужно было действовать.

Так как же подготовиться в такой сильный художественный лицей, находясь за 1000 км от него и абсолютно не зная требований? Расскажу, как делал я.

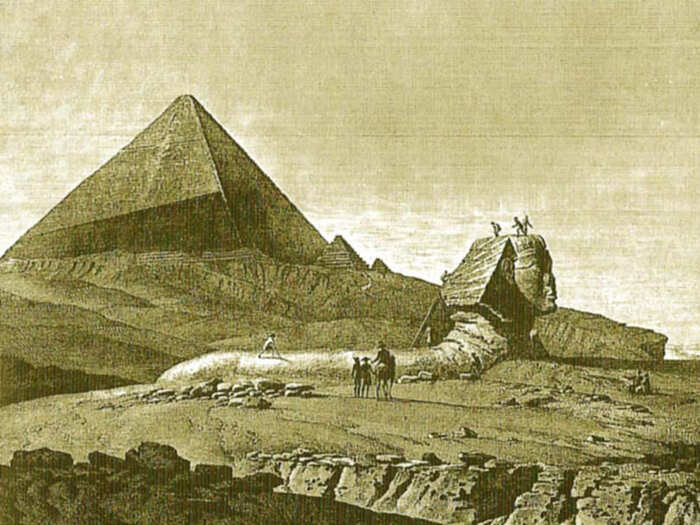

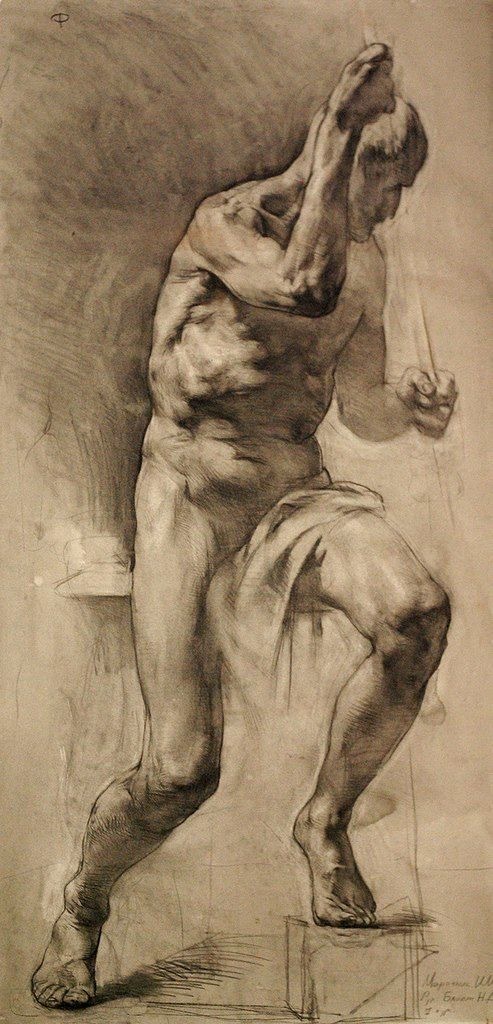

Делайте копии. Тут всё понятно. Берёшь, ищешь хорошую копию 10-11 класса и начинаешь копировать так, чтобы отличить было нельзя. Что же является хорошей копией? Это уже ваша головная боль. Ориентируйтесь на образцы на сайте СХШ, но я советую искать что-то ещё более сильное.

Не рисуйте по фото. Глаз должен быть натренирован. Копировать пиксели легко и правильно, если ты делаешь копию с работы, но не если ты сфотографировал кудряшки Гермеса и тупо вырисовываешь их. Ты должен уметь анализировать и сравнивать на всех этапах работы. Ничего не понятно? Да легко! Можно мысленно проводить перпендикуляры, можно смотреть направления линий, можно сравнивать одни объекты лица с другими. Делая это всё в процессе работы, урода вы не нарисуете. С тоном же ещё проще — его можно понять за 2-3 копии.

Узнавайте всю информацию. Берите максимальное количество материалов, ищите лазейки, думайте, как можно автоматизировать и облегчить процесс. Например, подкладывать под руку листочек (типа не хочешь испачкать рисунок), но на самом деле мерить им линии на композиции. Знакомьтесь со схшатниками, скидывайте им работы, общайтесь.

Нельзя делать перерывы. Но как? У меня же ОГЭ на носу, нужно готовиться… Да, это проблема. Я потратил две недели на него и даже за этот перерыв почувствовал некую забывчивость. Нарабатывайте всё, несмотря на перерывы. Это спорт.

Если у вас скажем есть год, то у вас несомненно все получится. Тем более же, если вы живете в Питере или где рядом. Есть такая вещь, как «дух школы». Что это такое вообще? Вот и я голову ломал. Дух школы, это когда твоя техника похожа на технику образцов академии художеств или схш. Ты можешь отлично рисовать, но если твоя гипсовая голова в МАРХИшном или строгановском стиле, шансов конечно мало.

Много было моментов страха, много было моментов радости, но пожалуй, в конце концов я здесь, пишу вам как поступить в место, в которое сам так долго готовился, и это делает меня счастливым. Очень долгий путь был пройден не зря.

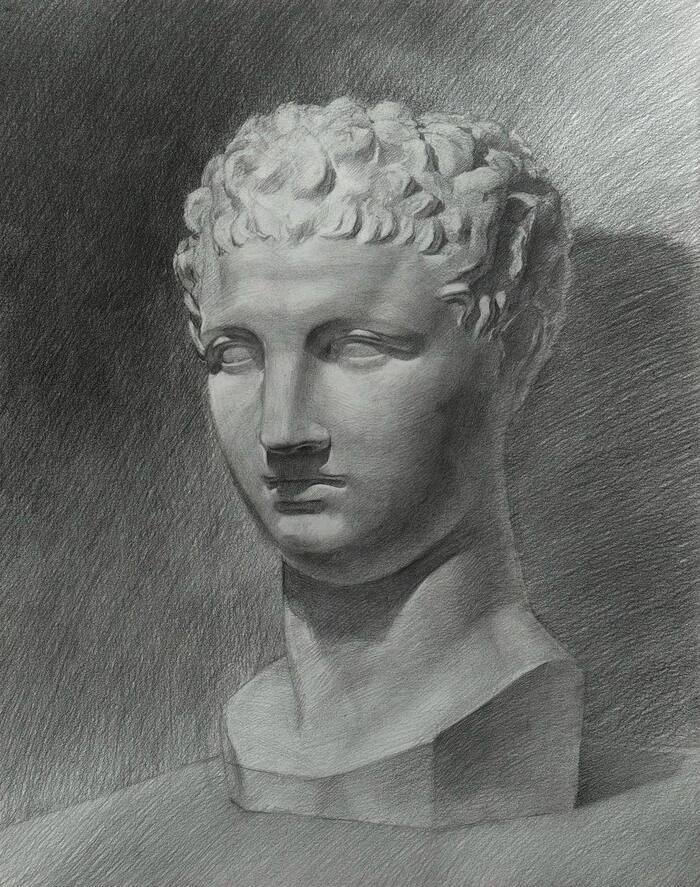

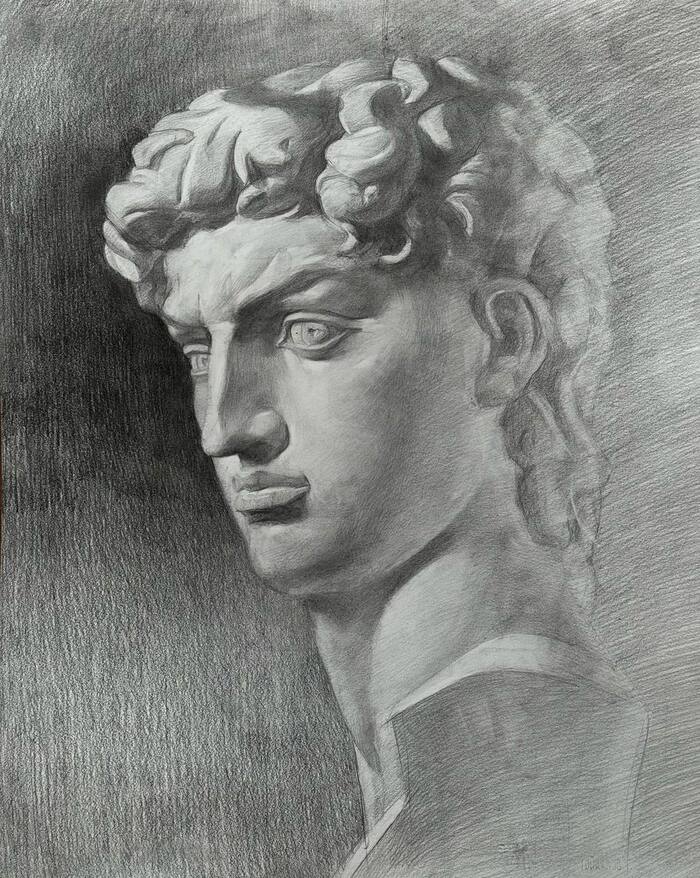

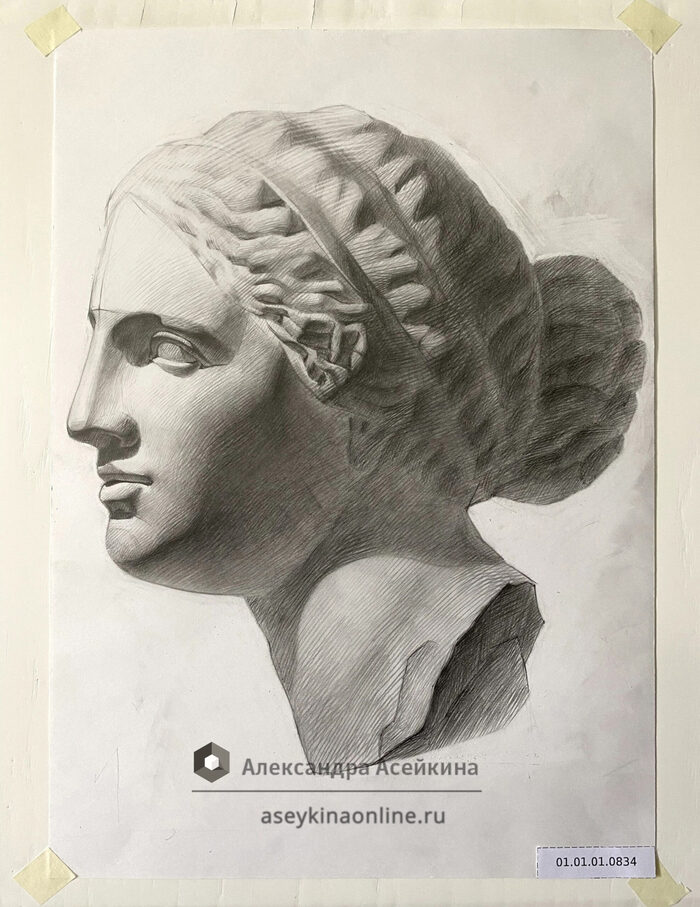

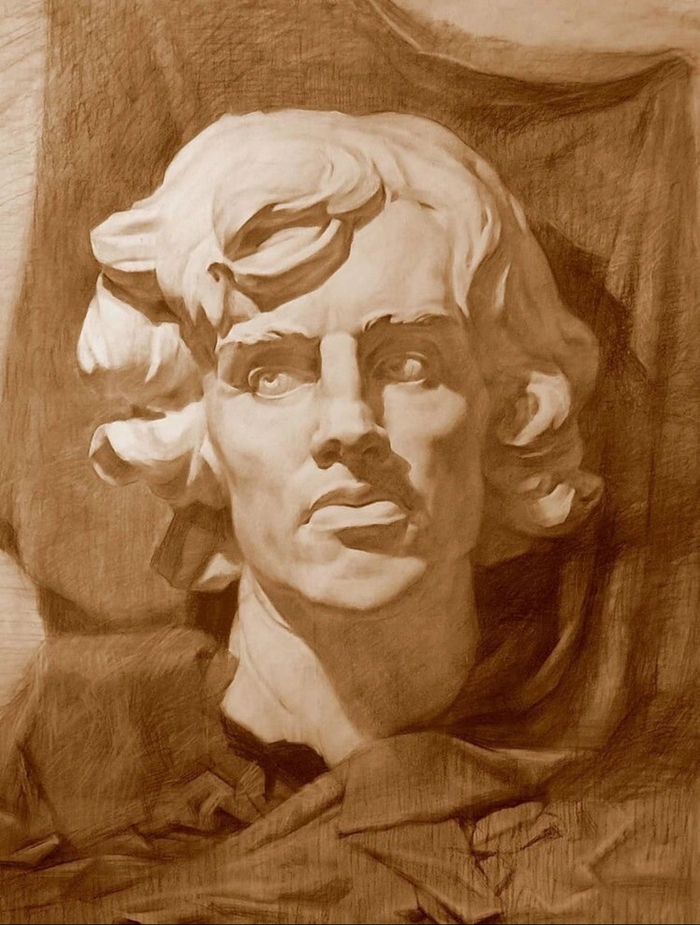

Мои работы для портфолио. 9 класс, поступление в 10:

Да, работы не супер, но это максимум, который можно достичь в Липецке. Учась в схш же, вам и мне прийдется рисовать намного лучше. Там не менее, я поступил, а значит, такой уровень рисунка и живописи оказался приемлемым.

Думаю, увидев этот пост, вы узнали что-то новое для себя, ибо в мое время подготовки, информация написанная здесь очень бы помогла.

Удачи вам!