Нервы войны

Связисты и телефонисты роты связи 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Стоят (слева направо): А.П. Богачева, Е.Д. Зязин, В.Н. Жабский. Сидят (слева направо): Я.М. Горобец, С.И. Горащенко, П.В Носов.

Богачева Анастасия Павловна, на фото ей 21 год. Из наградного листа «За отвагу»: «…21 апреля 1944 г. во время боя в районе с. Гура-Быкулуй Бендерского р-на Молдавской ССР будучи раненой осколком в голову устранила 3 порыва телефонной линии, чем обеспечила связь подразделений батальона с КП полка…»

Зязин Евгений Дмитриевич, на фото ему 20 лет, награжден орденами «Красная звезда» и Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу». «…26 августа 1944 г. в бою за деревню Сарата-Галбене Молдавской ССР, под сильным минометно-пулеметным огнём противника устранил 5 порывов линии связи. При выполнении боевого задания огнём своего оружия уничтожил 11 немецких солдат…»

Жабский Василий Николаевич, на фото ему 21 год, награжден орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». «…5 декабря 1944 г. в бою за с. Опатовац в Югославии, при проверке телефонной линии был неожиданно атакован 13 немецкими солдатами. Тов. Жабский не растерялся, смело вступил в неравный бой и огнём своего автомата уничтожил 10 солдат противника и 3 взял в плен…»;

Горобец Яков Макарович, на фото ему 32 года, командир отделения телефонного взвода роты связи, награжден орденом Славы 3-ей степени, четырьмя медалями «За отвагу». «… 3 декабря 1944 г. в наступательном бою за г. Илок в Югославии, будучи в боевых порядках пехоты, смело вступил в бой по отражению контратаки, где огнем своего автомата уничтожил 16 солдат и офицеров противника…»;

Горащенко Степан Иванович, 31 год, лейтенант, командир штабного взвода связи, награжден орденами «Отечественной войны» 2-й степени, «Красная звезда» и медалью «За отвагу». «…26 августа 1944 г. в наступательном бою за с. Сарата-Галбене Молдавской ССР, когда 2-й батальон был отрезан противником от КП полка, провел линию связи через тылы противника обходным путем. Во время контратаки под минометно-пулеметным огнём лично уничтожил 7 и взял в плен 3 солдата противника…»;

Носов Петр Васильевич, 20 лет, старший сержант, начальник ЦТС роты связи, награжден двумя медалями «За отвагу». «…2 сентября 1943 г. в бою за хутор Сидоры Змиевского района Харьковской области участвовал в отражении контратаки противника, где убил четырех немцев, а также вынес с поля боя раненого комсорга дивизии с его личным оружием…» Носов П.В. погиб в начале декабря 1944 г. в Югославии, в бою за г. Илок.

Во время Великой Отечественной войны около миллиона военных связистов обеспечивали бесперебойную подачу информации, без которой в современной войне (ни тогда, ни сейчас) победить просто невозможно.

Бесперебойная связь – не главное условие победы, бывают и поражения, но вот великих побед без связи не бывает.

Военные связисты – это нервы войны. То, что обычный человек посчитает за немыслимое – для них ежедневная работа.

Любая погода, не важно какое время года, отступление или атака – они налаживают связь проявляя чудеса изобретательности, находчивости и стойкости, мужества и воинского мастерства. Обрыв провода раз за разом – связист ползёт и исправляет под пулями и осколками, несмотря ни на что и вопреки всему.

За четыре года войны 304 связиста были удостоены звания Героя Советского Союза. Двенадцать из них погибли в боях до опубликования указа о присвоении им этого высокого звания.

Об одном из них мой короткий рассказ.

Виктор Яценевич прошел ускоренные курсы и начал свою войну с мая 1943 года телефонистом роты связи 156-го стрелкового полка (16-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный фронт).

Курская Дуга

5 июля 1943 года немецко-фашистские войска предприняли последнюю стратегическую попытку переломить ход той войны.

Деревня Семидворики (Покровский р-н Орловской обл.) оказалась в полосе немецкого наступления.

Виктор находился на передовом наблюдательном пункте и передавал информацию о передвижениях немцев, когда его подразделение погибло полностью.

Наши знали о готовящемся наступлении, потому все готовились тщательно. Виктор Яценевич прокладывал свой кабель с хитростью. В этот раз не поверху, как обычно, а закопал его на глубину штыка лопаты по всему протяжению линии.

Работа была сложной, но как оказалось – очень эффективной.

Он продолжал информировать штаб несмотря на то, что прямо над прикопанным кабелем гремел ожесточённый бой.

С наблюдательного пункта было хорошо видно, как немцы перегруппировываются в тылу, и какая техника подходит из резерва.

Дальнобойная артиллерия долбила ничего не понимающих немцев, а Виктор корректировал огонь с потрясающим хладнокровием.

Когда до оккупантов дошло, что на территории работает наводчик они начали обыскивать местность и обнаружили нашего связиста.

Виктор отстреливался до последнего патрона, но был захвачен в плен.

Немцам позарез была нужна информация о наших войсках, потому его подвесили на телефонном кабеле в блиндаже за балку и приступили сначала к допросу, потом к пыткам.

Сначала они ему вырвали ногти на руках – он молчал.

Потом начали отрезать пальцы левой руки, прибив правую кисть к деревянной стене гвоздём. Когда не помогло и он молчал – отрезали левую руку сначала по локоть, а потом по самое плечо.

Герой молчал. Вспороли живот, вырезали половые органы и в конце – отрубили обе ноги. Потом развели под ещё живым, истекающим кровью изуродованным пленным красноармейцем костёр...

Семидворики, благодаря переданной информации Виктором, вскоре отбили. В том же блиндаже, которое Яценевич оборудовал под свой НП был и обнаружен.

Останки замученного и сожженного фашистами пленного красноармейца Виктора Антоновича Яценевича (1924 – 1943, Viktoras Jacenevičius, литовец по рождению) в гробу перед похоронами.

Командованию было абсолютно ясно, что В.А. Яценевич, несмотря на немыслимые пытки, остался верным воинской присяге и выполнил свой долг перед Родиной – нацистские бандиты не добились никаких сведений и не смогли нанести никакого ущерба скоплению наших войск.

Звание Героя Советского Союза присвоено Виктору Антоновичу посмертно (указ от 4 июня 1944 года).

Отрывок из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди"в трёх томах, который стал в этом году лауреатомлитературной премии П. Ершова!

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

Краткое описание романа здесь

Вышлю всем желающим жителям этого ресурса

Пишите мне на электронную почту с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), и я вам в ответном письме отправлю электронные книги в трёх самых популярных форматах. Пока два тома, третий на выходе, даст бог.

Предыдущие отрывки из романа на Пикабу:

Пишите мне на почту weretelnikow@bk.ru с паролем «Сила Пикабу» и в ответ я отправлю первый том романа.

Спасибо!

А это мои новости на Пикабу:

Ответ на пост «Курлык»4

В начале 90-х работал практикантом в бригаде монтажником связи, тянули линии связи лифтов с диспетчерской, в основном воздушками через чердаки.

Если на чердаке были открыты окна и не было защитных сеток на слуховых окнах , а их в те времена почни ни где не было, то чердак превращался в райское место для голубей и ад для людей! Пол был завален реально горами помёта выше колена, кругом валялись скелеты и полуразложившиеся тушки голубей. Вонь там конечно... воспоминание разблокировано - аппетит потерян , а ещё эти твари от испуга начинали метаться по чердаку , поднимая едкую пыль, от которой слезились глаза и дышать становилось трудно. Ну и бонусом всякие блохи и клещи там начинали запрыгивать в ноги.

Поэтому перед посещением особо засранных чердаков одежда пропшикивалась дихлофосом и надевался респиратор.

Один раз на чердак зашёл один из жителей и увидев нас в спецодежде и кучи помёта , спросил не против ли мы, если он наберёт себе пару мешков этого гуано для огорода. Естественно, ни кто против не был.

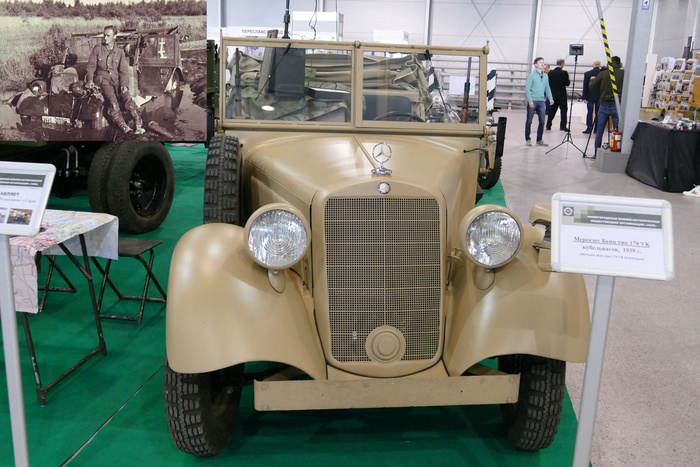

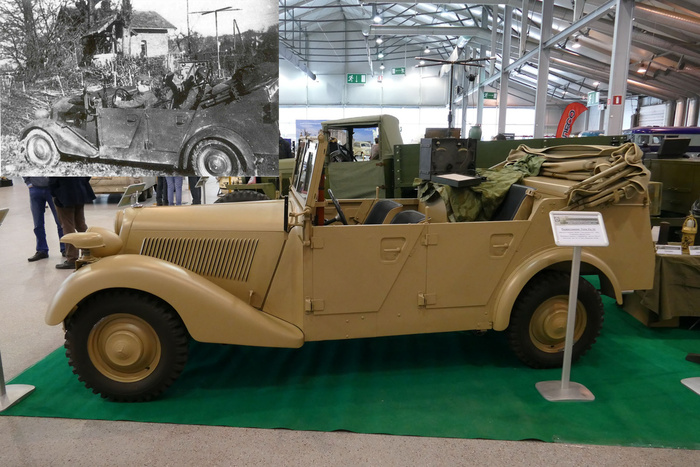

Кюбельваген от Mercedes-Benz

Рассказ о легкой машине связистов Mercedes-Benz 170 VK Kfz.2, восстановленной в мастерской Сергея Симонова

Немецкое автомобилестроение развивалось весьма необычно, особенно если мы говорим о военных машинах. Так получилось, что к 30-м годам немецких автопроизводителей было еще много, а главное, они выпускали автомобили в небольших объемах. Это создавало для немецкого командования немало головной боли. Приходилось заказывать у нескольких производителей машины одного типа, которые сильно отличались друг от друга. Конечно, были попытки как-то это привести к общему знаменателю, но даже план Шелла сработал далеко не полностью.

Одним из примеров того, что у немцев на ниве автомобилестроения дела складывались не лучшим образом, является история появления армейского автомобиля Mercedes-Benz 170 VK. К моменту, когда он пошел в серию, таких машин, по идее, не должно было производиться. Тем не менее, эта машина, недалеко ушедшая от Mercedes-Benz 170 V, стала вторым по массовости легковым автомобилем немецкой армии. Причем значительная их масса выпускалась вот в таком исполнении - как радийная машина.

Вообще у немецких военных был план, и они его придерживались. Заключался он в том, что к середине 30-х годов сформировались требования к целому семейству армейских машин повышенной проходимости. Одних только легковых машин предполагалось три - грузоподъемностью 400, 750 и 1500 кг. Машины планировались едиными, то есть несколько фирм выпускали одну модель, которая не имела никаких логотипов, причем у разных производителей она предполагалась одинаковой.

С легковыми машинами такой номер не прошел. С самого начала сложилась ситуация, когда у разных производителей был свой мотор (например, у Horch 901 и Opel mPI). Впрочем, главной проблемой стало даже не это. Единые легкие машины зачем-то отдали Stoewer, которая с самого начал не могла похвастаться большими объемами выпуска автомобилей. Ставка на трех производителей также не сработала. "Единые легкие" стали самыми малочисленными среди себе подобных.

И вот тут на сцену вышел концерн Daimler-Benz. Он, к слову, тоже пытался создать свой "единый легкий" автомобиль повышенной проходимости. Но немецкой армии он пришелся не по двору. Как оказалось далее, это было поражение в бою, но отнюдь не в сражении. Еще до начала Второй мировой войны появилось понимание, что требуется чего-то более простое, но при этом более массовое. То есть немецким военным понадобился классический кюбельваген, на гражданском шасси.

Подходящее шасси у Daimler-Benz имелось - Mercedes-Benz typ 170 V (шасси W 136). Этот автомобиль открывал модельный ряд легковых машин Daimler-Benz, отличаясь поразительной, для немецких машин, массовостью. Тут поспорить мог разве что Opel, но у Daimler-Benz шасси получилось более подходящим. Машина была рамной конструкции, что оказывалось более удачным решением с точки зрения создания многоцелевого армейского автомобиля. Кстати, рама у Mercedes-Benz typ 170 VK (шасси W 136 K) всё же немного своя.

Получившийся кюбельваген Mercedes-Benz typ 170 VK однозначным возвратом к прошлому. В этом смысле появившийся позже Volkwagen Typ 82 (который обычно и называют кюбельвагеном) имел ряд преимуществ. Да, машина тоже заднеприводная, но заметно более легкая, а главное, с плоским днищем. "Кюбель" от Volkawagen мог проползти там, где классические немецкие машины данного типа давно могли сесть на брюхо. В случае с Mercedes-Benz typ 170 VK сильно вылезать вне дорог не рекомендовалось, ибо результат немного предсказуемый.

Главным стало то, что Mercedes-Benz typ 170 VK оказался массовым автомобилем. В период с 1938 по 1942 годы было сдано 19075 таких автомобилей. Это больше, чем всех "единых легких", вместе взятых. Далее, с 1942 года, начался полномасштабный выпуск Volkswagen Typ 82, а Daimler-Benz сконцентрировалась на более необходимых для вермахта машин. Вместе с тем, Volkswagen Typ 82 смог заменить Mercedes-Benz typ 170 VK лишь частично. Связано это с некоторыми особенностями кузовов, которыми комплектовались данные машины.

Для Volkswagen Typ 82 типовым вариантом стал четырехдверный кузов Kfz.1. Существовали, конечно, и машина связистов Kfz.2, и полевая мастерская, и даже санитарное исполнение. Но это скорее исключение из правил. А вот в случае с Mercedes-Benz typ 170 VK некоторые люди всерьёз считают, что у этой машины четырехдверный кузов Kfz.1 отсутствовал. На самом деле такая версия была, но она являлась редкостью. А вот трехдверные Kfz.2, Kfz.2/40 и Kfz.3 встречаются очень часто.

Есть еще один тонкий момент. На этот раз связанный с тем, что же перед вами за машина. Дело в том, что Mercedes-Benz typ 170 VK до наших дней сохранилось очень немного. Прежде всего потому, что после войны им не нашлось места в народном хозяйстве. В отличие от Volkswagen Typ 82, из которых много чего делали. Какие-то 170-е, конечно, выжили, но это реально уникумы. Более того, третья по массовости легковая машина немецкой армии не особо-то известна. Посему она большого интереса не представляет, по крайней мере для основной массы людей.

А вот гражданская модель, Mercedes-Benz typ 170 V, выпускалась и после войны, с 1947 по 1955 годы. Значительная часть этих машин, которые позиционируются как выпуска 1935-42 годов, на самом деле послевоенные. Но только гражданскими машинами дело не ограничивается. То, что кузова немецких военных машин новоделят, не является большим секретом. Тот же Volkswagen Typ 82 делается из послевоенного "Жука". Так вот, то же самое наблюдается и с Mercedes-Benz typ 170 VK. Перед вами вполне может быть послевоенное шасси к новодельным куховом из той же Чехии. Так что надо смотреть на раму, первый признак, что это кюбельваген Страдивари.

Экземпляр, который восстанавливался в мастерской Сергея Симонова, в принципе, неплох. Кузов построен с нуля, процесс можно было наблюдать в течении нескольких Олдтаймер Галерей Ильи Сорокина в Сокольниках. К слову, комплектация Kfz.2 могла быть разной. В одних случаях на правом борту имелись крепления под штангу, в другом нет. При этом в обоих вариантах это могла быть именно машина связистов, с радиостанцией на борту.

Под радиостанцию обычно выделялся отдельный короб, который занимал место правого заднего пассажира. По этой причине кузов Kfz.2 (и Kfz.3) делался трехдверным. Впрочем, на практике радиостанция обычно стояла не в коробе, а на нем. К слову, короб совсем не обязательно являлся признаком именно радийной машины. Передвижные мастерские и машины артиллерийских наблюдателей также далались трехдверными. в данном случае получался лишний объем багажника, который совсем не лишний.

Сам кузов вполне традиционный для немецких кюбельвагенов. Он имеет деревянный каркас, который обшит листовым металлом. Его, конечно, иногда называют упрощенным, но это крайне спорное утверждение. Единственным явным упрощением можно считать экономию металла, для изделия военного периода это явно в плюс. В остальном же кузов весьма сложный, как и внутренние. Как и у многих других кюбельвагенов, сиденья у Mercedes-Benz typ 170 VK были деревянными.

Автомобили семейства Mercedes-Benz typ 170 VK являются отличным примером того, что у немцев ситуация с военными автомобилями была далекой от идеальной. К концу 30-х годов немецкое командование практически полностью отказалось от кюбельвагенов на гражданских шасси. Тот факт, что незадолго до начала войны начался массовый выпуск подобных аппаратов - это весьма серьёзный намек на состояние дел с армейскими машинами.

«Мне шел всего 21-й год, а на голове уже пряди седых волос». Воспоминания связистки Матрены Гончаровой

Матрена Гончарова прошла трудный фронтовой путь от Воронежа до Альп. Она в 18 лет записалась добровольцем в Красную Армию, на передовой проявила храбрость и героизм, была награждена медалью «За отвагу». Расскажем, как сложился ее боевой путь и что больше всего потрясло девушку на фронте.

Ушла на фронт добровольцем

Матрена родилась 18 ноября 1924 года в селе Новая Аленовка под Воронежем. Ее отец работал на авиационном заводе, а мать — в местном колхозе. Матрена окончила среднюю школу и поступила в Воронежский железнодорожный техникум. Летом 1941 года девушка окончила второй курс и вернулась на каникулы в родное село. Вот что она вспоминала о начале Великой Отечественной:

«Помню, просыпаюсь 22 июня: мама хлопочет по хозяйству, а глаза мокрые от слез. Сказала, что началась война. Все разговоры в то время были только о войне. Кто-то говорил, что наша армия сильная и немцев скоро прогонят. Кто-то не мог до конца поверить в происходящее. Многие сразу же ушли на фронт добровольцами».

Матрену вместе с другими подростками оставили в тылу и направили на работы в колхоз «Коммунар». Гончарова собирала урожай и помогала Красной Армии. Она хотела вступить в РККА, но не подходила по возрасту. Обстановка на фронте в начальный период Великой Отечественной была крайне напряженной. Гончарова следила за изменением линии фронта. Если в 1941 году ее родное село располагалось в глубоком тылу, то летом 42-го оно уже попало в прифронтовую полосу. В июле немцы захватили практически весь Воронеж, угроза оккупации нависла и над Новой Алексеевкой. Но советские войска смогли остановить противника на подступах к населенному пункту.

В ноябре 1942 года Гончаровой исполнилось 18 лет. Девушка твердо решила вступить в Красную Армию и вскоре была зачислена в 141-ю стрелковую дивизию связисткой. Свой первый бой она приняла в январе 1943 года во время контрнаступления советских войск под Воронежем. Гончарова участвовала в прорыве со Сторожевского плацдарма. Вот что она вспоминала об этом:

«Немцы стояли на горе, а мы внизу. Наступать было трудно, так как наша линия обороны хорошо просматривалась. Но дивизия с такой яростью лезла на горы, что в итоге немцев выбили, освободив Сторожевое Первое».

Тяжелые воспоминания

Операция прошла успешно, Красная Армия прорвала немецкую оборону, освободила Воронеж и продвинулись вперед на несколько десятков километров. Летом 1943 года Гончарова участвовала в боях на Курской дуге. Девушка так описывала эту битву:

«Нас не покидало ощущение, что горело небо и земля. Помню, как ходили по месту сражения после боя. Везде обгоревшие танки, самолеты, пушки. Все это вперемешку с обожженными, убитыми, ранеными солдатами».

Ее дивизия ценой больших потерь остановила немцев под Курском и вскоре перешла в наступление. Осенью 1943 года Гончарова уже участвовала в освобождении Украинской ССР. Ей особенно запомнились бои под городом Сумы:

«Там я впервые увидела, как немцы издевались над пленными. Помню, однажды мы пошли в наступление и отвоевали какую-то деревню. Но соседний батальон не выдержал темпа и сильно отстал - получился разрыв линии фронта. Этим воспользовался противник. Немцы зашли к нам в тыл, начали бить спереди и сзади. Пришлось отступить, потеряв много бойцов. На следующий день мы все же прорвали оборону и заняли деревню. А в ней увидели страшную картину: кому уши отрезали, кому нос. У одного из груди торчал штык. А кого-то повесили прямо на дверях хат, заминировав входы.

В Сумской области наш батальон попал в ловушку. Мы отбили населенный пункт, за которым немцы вырыли окопы. По приказу комбата расположились в них. А оказалось, что окопы пристреляны, и немцы всю ночь обстреливали нас из минометов. Я уже тогда по звуку могла определить, какая мина упадет левее, какая правее. И так всю ночь вслушивалась. Думала: вот следующая точно моя. Но Бог миловал. Утром увидели, какие потери понесли. Одна из мин попала прямо в окоп комбата».

В 1944 году Гончарова участвовала в освобождении Европы. Победу встретила в Австрии. За свои заслуги была награждена медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

Громче крикнешь - дальше слышно

На днях поступила задача сгонять в свежеосвобождённое село на передок и прокачать там связь. Сборы были недолгими. В рюкзак смену белья, влажные салфетки, павербанк, инструменты. На себе одежда потеплее, ибо, добраться можно только на вездеходе. У напарника автомат, у меня ружьё. На дроны самое то охотиться.

По идее, мы должны были сделать всё быстро в течении суток и вернуться с эвакуационной группой. Но, как это всегда и бывает, по пути нам докинули задач и вражеская беспилотная авиация вносила свои коррективы.

Так как была оттепель, дорогу развезло совсем уж до неприличных говен. Водитель - пацан совсем юный, но, уже опытный. Ловко маневрировал между подбитой и застрявшей техникой. "Булат" верещал практически не переставая, указывая, что где-то рядом мотаются комики и разведчики. Но, обошлось. Слева лес, справа минное поле, никуда не денешься.

Доехали, сделали, что нужно и остались ночевать в погребе с ребятами, так как носу наружу высунуть нельзя было. Там меня придавило котом))

Хохлы ведь стараются уничтожить все населенные пункты, из которых их выгнали. Почти сутки мы ждали погоды, чтобы потопать на следующий объект. Ура, пошел снег. Быстрым шагом несколько километров. Повсюду брошенная домашняя живность, толстые коты, собаки и свиньи, поедающие своих мертвых собратьев, где-то ещё тлеют останки зданий. Обстановка гнетущая. Пейзаж меняется очень быстро. Вчера ещё стоял аккуратный ухоженный дом, а сегодня на его месте уже лишь дымящиеся руины. Очень много сожжённой техники. Как укропской, так и нашей.

В полуразрушенном доме, где мы укрылись от пролетающего разведчика нашли импортные сухпайки 2019 года выпуска и некоторые элементы обмундирования. Что говорит о том, что и продуктовые поставки и снаряжение хохлов оставляет желать лучшего. Но, желать мы этого им не будем))

Когда дошли до последней точки, выяснилось, что нас не могут забрать. Слишком уж "грязное" небо. Пришлось ютиться в подвальчике у коллег-дроноводов. Безусловно приятным обстоятельством оказалось то, как нас везде встречали. И накормят и чаю нальют. А всё потому что мы несём людям связь и интернет)

Под утро пришел вездеход и мы поехали отдыхать до следующей задачи.

P.s. Огромная благодарность всем, кто помогает делом и словом. Чем вас больше, тем быстрее всё это закончится. А вот модераторы могли бы уже и пересмотреть свою политику в отношении монетизации.

Ответ на пост «RK4LWE»1

.--.----...--.....--.-.---.-...---..-.-..--..--...-.-...---.-.---..-.-..-..-....---...-.-..--...---.-.--..--...--...---.-.-..-..--..-.-.-..-.-...----..-.-.-...-.---.--..-.-..-..-.-.-...-.-...-...-...-.-.---..---.--....-.--.....--....---....---..-...---..----.-.....---...-.-...-.-...--.--...---..--..---.--...--...--....--..--...---..--.-.-...--...--.-.-...---.-.----..-.--...--.-...-.-..--...-.-......---.---....---....-.-.....---...---..---...-----...--..-.-...---..--...--..---....--...--.---...— -.- - ..

В двух словах: одна точка это буква "Е"

Одна тире это буква "т"

Ет это первая пара в родословной азбуки Морзе

Нет пока в интернете НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА КТО СМОГ БЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС:

"можно ли печатать комбинации точек и тире слитно"?

Владислав я отвечаю вам

МОЖНО!!!!

И ТАКОЙ ШИФР СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНО!!!!

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ РОДОСЛОВНОЙ азбуки Морзе

Ет

Второй уровень

Иа Нм

Третий уровень

Су Дк Рв Го

Четвертый уровень

Ля Цы Бь Фю

Зщ Пй Хж Чш

Пятый уровень включает цифры знаки препинания @#%*√+=×?

Буква

Э .._.. э нер ге ти ки

Теперь подведем итог

Первый уровень 2 ячейки (Ет)

Второй - 4

Третий - 8

Четвертый - 16

Пятый - 32

Шестой - 64

Седьмой - 128

Восьмой - 256

Девятый - 512

Десятый уровень родословной азбуки Морзе содержит

1024 ячейки

То есть

Комбинация точек и тире равная 10

_ _.._..._.

Таких комбинаций всего 1024

Выше я показал очень большую комбинацию точек и тире.

Нужно созитать общее количество всех точек и тире.

Полученное число укажет

УРОВЕНЬ родословной

Вы теперь Вы не сможете сказать что

_ _.._..._.

Не имеет смысла.

Или такого нет в шифрах

Но тогда что означает шифр

https://youtu.be/2ioPPIvoQic?si=OhcaJTibfyof3CQO

Сколько в этом шифре ключей?

И что такое https://youtu.be