Экосказка «5 способов экономии воды»

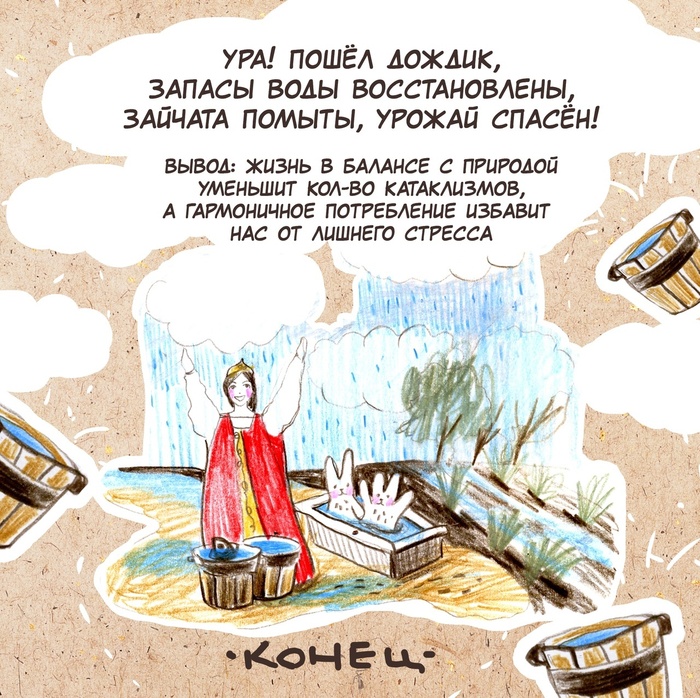

Давайте ценить и бережно использовать водные ресурсы!

Автор комикса: ЭкоСказки. Синаева Катерина

Давайте ценить и бережно использовать водные ресурсы!

Автор комикса: ЭкоСказки. Синаева Катерина

Нам говорят, что США богаты из-за капитализма. Но никто почему-то не говорит про ресурсы.

Невообразимые для Европы и даже для России запасы леса

Огромные стада бизонов

Нефть, под боком, а не в ебенях каких-то...

Огромные пастбища, плодородные земли, ископаемые, тёплый климат, ровный ландшафт, позволивший дёшево построить дорожную сеть. И т.д. и т.п.

Покупая себе массу одежды, которая часто служит один сезон, мы делаем вклад в нерациональную трату природных ресурсов, загрязнение природы и зачастую поддерживаем рабский труд. Мы, как потребители, голосуем рублем и можем снизить спрос на одежду без ущерба для себя, создав свой гардероб-конструктор.

Капсула — это набор из 6-12 вещей, не считая обуви и аксессуаров, которые прекрасно сочетаются между собой. При правильном подходе из одной капсулы можно собрать 10-15 комплектов. Капсул может быть несколько: повседневная, деловая для офиса, для активного отдыха и спорта. Обычно человеку нужны 1-3 капсулы.

При создании капсулы проще сначала подобрать низ (брюки, юбки), затем верх (блузы, футболки, бадлоны). Капсульный гардероб составляется с учетом сезона, хотя некоторые вещи могут переходить из сезона в сезон.

В капсуле доминирует 3-5 основных цветов, это упростит сочетаемость. Ежегодно мода приносит новые цвета и фасоны. Наша задача — взять из всего многообразия то, что идет именно нам, и носить это долго.

Лучший вариант капсульного гардероба — это вещи с вашим характером + базовые (нейтральные, однотонные), дополняющие их.

Ищите качественные вещи и ухаживайте за ними, чтобы продлить срок службы. Не бойтесь покупать дорогую одежду: если вы составите капсульный гардероб, вы будете знать точно, что вам нужно.

Расположенные у Северного полюса арктические пространства, обширные по размерам, внимания к себе привлекают, казалось бы, не очень много. Суровый климат, удалённость от центров цивилизации и слабозаселённость делают их той частью земного шара, что кажется абсолютно незначимой со всех перспектив, кроме разве что природоохранной. Но так ли это?

Одно из самых знаковых мест Арктики - Гренландия, и ниже я на её примере опишу, в чём состояло раньше и есть сейчас положение земель и вод Севера и есть ли у этого региона перспективы в будущем.

Гренландия - чемпион среди островов, существующих в мире, если рассматривать размер территории. Причём выигрывает она с очень весомым отрывом - обладая площадью 2 166 тысяч квадратных километров, Гренландия превосходит второй по величине остров - Новую Гвинею (785 тысяч кв.км), более чем в два раза.

Такие габариты, как это чаще всего и бывает, имеют в себе известный подвох - большая часть этих пространств не населена людьми или вообще какими-либо организмами в значимом числе, являясь снежной пустошью с массами ледников. Ледниковый щит Гренландии огромен, занимает все её внутренние земли и оставляет более или менее пригодным для жизни местам исключительно побережье.

Но и оно по большей части сурово и холодно. Надо при этом заметить, что довольно крупный кусок территории острова расположен к югу от полярного круга, располагаясь на той же широте, что и центральные районы Швеции и Карелия. Естественно, это не говорит об идентичности климата юга Гренландии с указанными локациями, однако позволяет понять, что не весь северный остров беспощадно суров - на небольшой территории юго-западного побережья можно встретить березу, иву и ольху, хоть и в небольшом количестве. Основная же масса ландшафтов холодных пляжей Гренландии - тундра, либо кустарниковая (на юге), либо с мхами и лишайниками (севернее). На севере острова преобладают арктические пустыни.

Средние температуры в Гренландии также разнятся - от почти 10 градусов выше нуля на самом юге в июле до минус 60 градусов зимой в центральных частях острова. В целом же, средние температуры Гренландии весьма низки и делают её самым холодным регионом мира (зависит от конкретного года и рейтинга, но в целом остров по температурному показателю на одном уровне с арктическими районами России и Канады).

Животный мир Гренландии типичен для северных мест - северные олени, белые медведи, моржи и так далее. Также здесь обитают овцебыки - шерстистые млекопитающие, похожие на бизонов, которые являются представителями арктической мегафауны, пережившими конец Ледникового периода.

В океане вокруг Гренландии, как это и полагается холодным областям, жизнь кипит заметно больше, чем на суше. Некоторые морские животные названы в честь острова - например, гренландский кит, который выделяется тем, что может жить более ста лет и весить более ста тонн.

Встречаются в водах у Гренландии косатки, различные крупные морские млекопитающие вроде тюленей и моржей, множество видов рыб (и это немаловажно для дальнейшего рассказа) и тому подобные организмы.

Растительный и животный мир арктического острова в достаточной степени богат, так или иначе, это ясно. Однако, пока что про людей, живущих и живших там, ничего сказано не было. У этого есть веские причины - несложно понять, что добраться до столь неблагоприятных климатически и отдалённых мест человечеству удалось далеко не сразу. Двуногие разумные млекопитающие ступили на данный остров лишь в III тысячелетии до нашей эры. Это были племена охотников и собирателей с американского материка (а Гренландия - часть Северной Америки и наиболее близка к её берегам географически), предположительно родственные предкам современных эскимосов. Несколько схожих культур (Саккакская, Дорсетская и другие), степень родства между которыми установить до сих пор точно не удалось, последовательно сменяли друг друга на острове на протяжении нескольких тысячелетий, с примерно 2500-х годов до нашей эры до первых столетий уже нашей эры, когда почти вся Гренландия вновь стала необитаемой на продолжительный период.

Современное же большинство населения острова - эскимосы (инуиты) - начали селиться на нём только в XIII столетии, покрыв своими деревушками большую часть пригодного для жизни побережья Гренландии к 1500-м годам. На данный момент, к этому народу принадлежит свыше 80% жителей острова.

Несложно понять, что они не обладали земледельческими технологиями (да и не нужны они были в таком климате) и жили рыболовством и охотой на северного оленя и морских млекопитающих. Многие из них продолжают эти традиционные промыслы и в наши дни.

История европейского заселения Гренландии начинается в X столетии и связана с плаваниями скандинавов (викингов). Они, обосновавшись к тому времени в Исландии, попали и на остров к северу от неё. В начале X столетия моряки из Норвегии и Исландии подплывали к берегам ледяного острова, однако не проявили к ним интереса. Ситуация изменилась в конце века, когда викинг Эрик Рыжий, проживавший в Исландии, убил своего соседа. По скандинавскому праву он подлежал за это деяние трёхлетнему изгнанию. Взяв с собой свою семью и немалые пожитки, Эрик отплыл к неизвестному огромному массиву суши в 982 году, и не без трудностей (связанных с обилием плавучих льдов по пути) добрался до места вблизи южного окончания острова.

За три года жизни на острове Эрик не встретил ни одного местного жителя, поскольку, как уже говорилось, на тот момент Гренландия была уже много веков необитаема. В 986 году Эрик вернулся в Исландию и начал склонять местных викингов к переселению на новые земли.

Рассказывая о месте своего изгнания, Эрик называл остров Гренландией (Зеленой землёй), что, безусловно, являлось хитрым рекламным трюком, призванным привлечь большее количество колонистов, соблазняя их хорошими условиями жизни и ведения хозяйства на острове.

Эрик и поплывшие за ним колонисты смогли снарядить двадцать пять кораблей, однако добраться до Гренландии удалось лишь четырнадцати с триста пятьюдесятью пассажирами. Они основали Eystribyggd ("Восточное поселение") примерно в 1000 году., после этого закрепившиеся на новой территории викинги активно торговали с Европой моржовыми бивнями, пенькой, кожей скота и тюленей. Они научились вялить рыбу, что позволило долго сохранять ее и поставлять на экспорт.

В XI веке в Гренландию местная выделившаяся элита принесла христианство. Сын Эрика Рыжего Лейф Эриксон прибыл в Норвегию, где был крещен королем Олафом I. После возвращения сын приобщил к вере свою мать, которая построила на острове первую церковь имени своего мужа Эрика. Для создания прочной церковной структуры в 1126 году на острове основывается епископство.

1261 год становится значимым для Гренландии – норвежский король предлагает её жителям углубление сотрудничества - они платят ему налоги, а он в свою очередь обеспечивает поставку на остров всего необходимого для жизни, кроме того, за свои деньги посылает на остров ежегодно торговую экспедицию. Гренландцы принесли присягу верности норвежскому королю. Однако отсутствие постоянной коммуникации между метрополией и колонией позволяли Гренландии жить достаточно автономно.

В XIV столетии начинается упадок поселений скандинавов на острове - они начали пустеть, что подстёгивалось давлением шедших с севера инуитов и чумой, которая поразила даже этот отдалённый район. В 1378 году упраздняется местное епископство, а после церковной записи о браке 1408 года никаких сведений о гренландских поселенцах не существует. Скорее всего, они полностью исчезли оттуда в начале XVI столетия,. Тогда же большую часть острова окончательно обжили инуиты, которые оставались единственным разумным его населением ещё долгое время после этого.

Возникает ощущение, что над этим суровым островом лежало какое-то проклятие - так часто его оставляли поселенцы. У этого есть логичное объяснение, но он будет высказано позднее. Сейчас лучше переместиться в начало XVIII столетия. Тогда Норвегия, которая формально оставалась хозяйкой Гренландии, была в унии с Данией. Таким образом, датчане, доминировавшие в унии, также могли теоретически иметь контроль над Гренландией. Но долгое время им это было неинтересно, вследствие чего остров оставался "ничейным" (у эскимосов, очевидно, со сложной государственностью были проблемы).

Лишь в начале XVIII века норвежский миссионер Ханс Эгеде, услышав про наличие Гренландии и колоний на ней (вестей от которых на материке очень давно не было), загорелся идеей возвращения христианства (и соответственно европейской власти) на остров. Эгеде пришёл к выводу, что гренландские скандинавы вполне могут быть живы. Он полагал, что даже если их отыскать не удастся, то, по крайней мере, получится наладить контакты с эскимосами, обратить их в христианскую веру и сделать подданными датской короны. Датский король Фредерик IV, к которому миссионер обратился с этим предложением в мае 1721 года, дал своё согласие на экспедицию в Гренландию.

Эгеде высадился на западном побережье Гренландии 3 июля 1721 года. Он установил контакт с эскимосами и стал проповедовать среди них. Норвежец выучил их язык и перевёл на него христианские тексты. Это потребовало некоторых ухищрений, так как у калааллитов (самоназванием гренландским эскимосов), к примеру, никогда не было хлеба и они не имели о нём никакого представления. Пришлось заменить упоминания о хлебе в молитвах другими понятиями - к примеру, одна строка из молитвы «Отче наш» была переведена как «тюленя насущного дай нам на сей день».

Подобные креативные подходы сработали, и проповедь слова Христа, а заодно с ней и власть датского короля, начала закрепляться в инуитской среде. Эгеде основал город Готхоб (ныне - Нуук), который позже стал столицей острова. В 1724-ом он крестил первых эскимосов, после чего повторная колонизация постепенно стала набирать обороты. В 1741 году он был рукоположён епископом Гренландии, что знаменовало собой полное восстановление европейской власти там.

С тех пор Гренландия является частью Дании. Последняя, выступив в начале XIX столетия против Великобритании и ведя с ней войну, пользуясь покровительством Франции, проиграла вместе с Наполеоном и в 1814 году была вынуждена упразднить унию с Норвегией, отдав её Швеции. Однако, Гренландия (как и Исландия) осталась под властью Копенгагена.

XIX век стал для Гренландии началом возрождения, ей стали интересоваться полярные исследователи, такие как Вильям Скорсби и Кнуд Расмуссен. Дания прочно укрепилась на острове, дошло до того, что в 1861 году вышел первый гренландский журнал. Впрочем, датские законы, в соответствии с колониальной традицией, распространялись исключительно на проживающих в Гренландии подданных датской короны.

В 1864-1865 годах впервые в истории Гренландии состоялись выборы в окружные советы, объединить их в единый представительский парламент не разрешили, однако начало было положено. В 1911 году Гренландия выбирала сразу два парламента (Ландстинги), для местного управления, южной и северной частей острова, которые были окончательно объединены под общим управлением только в 1951 году. Все решения касательно Гренландии принимались в Копенгагене, и местные жители участия в этом не принимали.

Экономика острова в конце XIX века строилась на морском промысле, в первую очередь китобойном, куда Дания инвестировала значительные средства.

В 1905 году в борьбу за Гренландию вступает Норвегия, что было продиктовано получением ей полной независимости в этом году. В 1931 году норвежский китобой Хальвард Деволд занял восточный берег Гренландии, что активно поддержало норвежское правительство. Однако действующее в то время международное право в лице Постоянной палаты международного правосудия осудило действие рыбака, с чем, скрипя зубами, но все же согласилось норвежское правительство.

Во время Второй мировой войны, когда Данию оккупировал Третий Рейх, Гренландия осталась на стороне антигитлеровской коалиции благодаря датскому послу в США Генрику Кауфманну. Дипломат, находясь в Америке, отказался признать оккупацию Вермахтом Дании и подписал соглашение с США о предоставлении ВВС США права использовать территорию Гренландии для постройки военных баз. Таким образом, Гренландия в годы войны поддерживалась США и Канадой. Она поставляла на экспорт продукты рыбной промышленности и криолит (минерал. нужный во многих отраслях промышленности).

В 1953 году Гренландия наконец перестала быть колонией и получила статус части датского королевства с одновременным представительством в парламенте станы. По сей день она является огромной автономной территорией Дании, выступая в роли своего рода жемчужины её короны.

Как можно ясно увидеть из представленного повествования, история Гренландии имеет эпизоды вымирания её поселенцев - вначале в первые века нашей эры, затем в XIV-XVI столетиях. Вероятно, в глубокой древности подобные эксцессы тоже имели место, но это, увы, мало исследовано. Отсюда можно сделать логичный вывод - этот остров очень плох для жизни, раз с его заселением были такие проблемы. Да и сейчас там живёт всего-то 56 тысяч человек, разве это много? Со стороны кажется, что да - Гренландия не создаёт впечатления центра промышленности, науки, культуры или центра чего-либо в целом.

Но, несмотря на это, есть все основания полагать, что в будущем этот огромный массив ледников в будущем станет лакомым куском, более того - он уже потихоньку начинает им становиться. Но обо всём по порядку.

Для начала следует отметить закономерность - оба эпизода опустения Гренландии совпадают по времени с похолоданием климата. Так, в начале нашей эры был так называемый Римский климатический оптимум, когда температура стала выше по сравнению с прошлыми эпохами на 1-2 градуса по Цельсию. Это продолжалось с III столетия до нашей эры по IV-V столетия нашей. К этому времени относится расцвет Римской империи, а к его концу - её упадок и разрушение. В Гренландии на протяжении оптимума существовала дорсетская культура, которая пропала с большей части острова после него.

Затем, после веков похолодания, случился средневековый климатический оптимум, когда климат вновь смягчился (X-XIII столетия). Именно в его течение викинги открыли и заселили Гренландию, и именно после него их поселения пришли в упадок и полностью пропали.

В XIV-XIX столетиях господствовал Малый ледниковый период. Гренландия большую его часть вновь стала мало кому нужна.

Но это кончилось - в середине XIX столетия потепление климата на планете началось опять, что совпадает с оживлением жизни на далёком северном острове. В наши дни тенденция на потепление продолжается. Это позволяет полагать, что Гренландия будет становиться более перспективным местом - таяние ледников спровоцирует увеличение судоходного потенциала в водах вокруг неё, что сделает порты острова важными транспортными точками. Это начало проявляться уже в XX столетии - когда между СССР и Западом бушевала Холодная война, значимость Гренландии, имевшей стратегическое значение в вопросе контроля морских коммуникаций, связывающих советские порты в Арктике с океанскими базами в Атлантическом океане, сильно повысилась. Кроме того, на острове были установлены системы предупреждения запуска континентальных ракет с территории Советского Союза. По сей день США имеют военную базу в Гренландии - Питуффик (авиабаза Туле), существующую с середины прошлого века, и уходить оттуда не собираются.

Ещё в 1946 года президент США Гарри Трумэн предложил Дании продать остров Вашингтону, но та отказалась, согласившись лишь сохранить некоторое американское вооружённое присутствие на острове.

Уже в наши дни активность Вашингтона на этом направлении усилилась - в 2019-м Дональд Трамп вновь поднял вопрос покупки острова у Дании, но вновь безрезультатно. Тем не менее, с начала нынешнего века американское влияние в регионе поступательно усиливается - войска США изначально действуют на острове на основании американо-датского Договора об обороне Гренландии 1951 года. В 2004 году к нему было подписано дополнительное «Соглашение Игалику», участником которого стала и гренландская сторона (так как автономия Гренландии это предусматривает). В настоящее время там располагаются РЛС раннего оповещения системы ПРО, наземное подразделение Космического командования США и единственный американский глубоководный порт в Арктике.

Желание США укрепиться на острове, равно как и желание Дании оставить контроль над ним, вполне логично объясняется вышесказанным - в условиях смягчения климата и развития военных и промышленных технологий крайний Север будет всё более и более привлекателен как с экономической, так и с геополитической точки зрения.

С одной стороны, остров и воды вокруг него полны ресурсов - на его территории известны большие запасы свинца, цинка, никеля, золота, редкоземельных элементов, железных руд и многого другого. В проливе Дейвиса, отделяющем Гренландию от острова Баффинова Земля (часть Канады), имеются значительные запасы нефти и газа. В будущем всё это добро станет желанным для мировых компаний, которые уже облюбовали отдельные места острова ледников. Наиболее готовыми к реализации были (и остаются) следующие масштабные проекты по добыче сырья:

Железорудная шахта Исуа (запасы руды – свыше 1 млрд тонн) в 150 километров севернее Нуука. Инвестор – английская компания London Mining, известная своими крепкими связями с горнорудной Sichuan Xinye Mining Investment Co, китайскими банками и инжиниринговыми подрядчиками

Освоение месторождения редкоземельных элементов Кванефьельд в провинции Гардар (стоимость запасов – 1,4 млрд долларов, планируется добыча 1 млн тонн), инвестор – австралийская Greenland Minerals Ltd. в партнерстве со своим основным акционером, китайской Shenghe Resources Holding Co, Ltd.

Шахта для добычи свинцовой и цинковой руды в Цитронен-фьорде на северном побережье Гренландии (доказанные запасы – 9 млн тонн), инвестор – австралийская Ironbark Pty Ltd, генподрядчик – китайская компания инжиниринговая компания цветной металлургии NFC.

Пока что, правда, богатства Гренландии не разрабатываются в полную силу, что обусловлено технологическими и климатическими ограничениями. В наши дни основа экономики острова - всё ещё рыболовный промысел, в последние годы набирает обороты продажа питьевой воды из ледников (ледяной щит Гренландии - огромная кладезь пресной воды) Но перспективы более весомого развития у неё в этом смысле огромные.

Продажа воды из ледников стала популярной не столь давно, и тоже приносит арктическому острову определённый доход

Есть и другая сторона - как уже было отмечено, развитие судоходных технологий уже позволяет кораблям более массово проходить по северным водам, а в будущем актуальность ледовитых вод станет весьма высокой. И Гренландия, как остров посередине многих северных проходов, станет важнейшим перевалочным пунктом.

Читатель-скептик скажет просто - но это же лишь прогнозы, разве можно утверждать подобное наверняка? Отчасти это верно, и возможно, что потенциал Гренландии по разным причинам так и не раскроется в полной мере. Однако внимание влиятельных игроков геополитической сцены к ней проявляется не зря - они прекрасно осознают, какое большое будущее ждёт Арктику, и не просто так присматриваются к Гренландии. Так или иначе, грядущие времена сулят повышение активности человечества на севере, и оказаться в стороне от этой активности не хочет ни одна великая держава, обладающая шансом для контроля над арктическими землями и водами.

Ссылки на источники:

Есть классическая теория, что любая империя может воевать против всего мира 3-4 года, дальше заканчиваются ресурсы... и тут тоже самое Германия в 1939 начала войну, а в 1943 произошел коренной перелом.

Как известно к началу войны 1939 году, Германия была экономикой #1 в Европе и там было всё кроме одного, источников черного золота - НЕФТИ. При этом Вторая мировая война известна именно как война машин, а машины требуют бензина, керосина и дизеля, а для это всего нужна нефть.

Единственным на тот момент союзником германии имеющим собственные нефтяные месторождения была Румыния, но её возможности не закрывали всех потребностей вермахта. И Германия практически 70% потребления нефти закрывала экспортом из Северной и Южной Америки.

Вермахт осознавал проблему нехватки ресурсов, поэтому одной из первых целей войны был Ирак и Иран. В мае 1941 года германские войска вошли в Ирак в ходе операции в Северной Африке, их целью была поддержка антибританских мятежников. Кроме того, немецкие силы рассчитывали поддержать антибританские движения в Сирии и Иране. Немецкие действия были катастрофическими, но британцам удалось вовремя высадить около 14 тысяч индийских солдат в Басре и с их помощью предотвратить захват Ирака. Британская военная авиация за две недели уничтожила более слабые немецкие войска. Немецкие стратеги вовремя не осознали стратегическую важность Ближнего Востока как нефтяного региона, и это стало одной из предпосылок поражения.

Второй предпосылкой поражения стал ошибочной выбор главной цели при вторжении в СССР, конечно идти следовало не на защищённую со всех сторон Москву, а сначала взять гораздо менее защищённый Баку и получить доступ к практически неограниченным запасам нефти, и лишь потом брать не имеющую никакого стратегического значения Москву.

К этому можно добавить удачные бомбардировки союзниками в 1944 году нефть-перерабатывающих заводов в Румынии и Венгрии, фактически в тот момент Германия потеряла преимущество в воздухе в виду нехватки авиационного керосина...

В декабре 1944 года министр вооружений Германии Альберт Шпеер заявил, что нехватка горючего приняла катастрофические масштабы. В середине декабря 1944 года началась немецкая Арденнская операция, но запасов топлива для такого большого наступления просто не хватило. Классическим подтверждением тяжести ситуации в марте 1945 года стал плацдарм на Висле куда немцы стянули 1200 танков, чтобы помешать продвижению советских войск, однако немецкие танки не смогли сдвинуться с места, топлива не было и Красная армия без особого труда их уничтожила.

p.s.: Не умаляя ни чьих заслуг, просто чтобы вы понимали насколько сложная штука война и как цепочка небольших просчетов может привести к поражению, страны обладавшей на тот момент самой современной и обученной армией в мире.

Президент обращается с важным заявлением к народу .

"Дорогие соотечественники!

Столетиями российский народ жил, мягко говоря, скромно. Россия обладает колоссальными природными ресурсами. И люди в нашей стране, конечно, должны жить лучше.

Эти земли и природные ресурсы осваивались нашими предками и безусловно принадлежат каждому гражданину России.

Мы, посовещавшись финансовый блоком, решили, что настало время распределить эти ресурсы, а доходы от продажи поделить между всеми гражданами Российской Федерации: каждого гражданина сделать акционером природных богатств страны.

Причем это не будет отъём акций у нынешних собственников, а выпуск 50 процентов дополнительных акций каждой нефтегазовой и горнодобывающей компании.

Что мы решили:

Первое.

Каждому гражданину Российской Федерации будет открыт расчётный счёт, куда будет зачисляться часть денег от продажи полезных ископаемых.

Это будет незначительная часть, но это более справедливое распределение прибыли.

Второе.

В связи с задачей по укреплению рубля и борьбы с инфляцией российский рубль с 1 числа следующего месяца привязывается к цене золота.

Далее мы с правительством рассматриваем возможность включить в обеспечение рубля стоимость углеводородов.

Третье.

В связи со стимулированием рождаемости в стране, рождение в семье 2-го ребенка автоматически списывает половину стоимости квартиры, а рождение 3-го еще половину от оставшейся суммы.

И в заключение: в России пенсии всегда были, мягко сказать, незначительными. Мы пообщались с финансовым блоком и решили что средства на поддержании достойной пенсии имеются. Поэтому с 1 числа следующего месяца пенсия по старости будет не ниже медианной зарплаты по стране.

Дорогие друзья!

Российский народ столетиями доказал и показал, что достоин жить достойно и в достатке.

Мы рассчитываем, что данные решения приведут к укреплению экономического потенциала и суверенитета страны"