Заставляют голосовать на выборах 25.082023. Бюджетники

Ответ на пост «Контроливать эмоции и желания»1

«Мы можем анализировать и контролировать только эмоции и желания, которые принимаем.»

Искренние («от души») эмоции и желания у тебя (у человека) бес-контрольные и не-управляемые. Анализировать эмоции ты можешь только постфактум – «задним умом». Ты "силён задним умом".

Если ты какие-то эмоции (частично) анализируешь и (частично) контролируешь, то это называется лицемерием и лицедейством. Ты просто притворяешься. Зачем? Чтобы кого-то (окружающих тебя людей) обмануть, ввести в заблуждение.

Если ты какие-то эмоции анализируешь и (частично) контролируешь, то это называется ношением (надеванием) маски.

Как только искренние (естественные, а не искусственные) эмоции и желания ты принимаешь (=осознаёшь) в себе, так сразу эти эмоции и желания в тебе исчезают. Это значит, что все искренние (спонтанные, непроизвольные) эмоции и желания – это некоторая навязчивость, это насилие над тобой. Все твои искренние (естественные) эмоции и желания – это твоя вынужденная реакция на «изнасилование» тебя другими людьми, случайными (непредвиденными, неожиданными) обстоятельствами, событиями, происходящими не по твоей воле (=против твоей воли).

Если что-либо происходит по твоей собственной воле (плану), то никаких эмоций и желаний это у тебя не вызывает.

А что в твоей жизни происходит по твоей собственной воле (плану)? Ничего. Твоя воля у тебя есть только на ничего-не-делание. Единственное твоё собственное желание – это абсолютный покой. Единственное, чего ты сам хочешь – это ничего не делать (=не жить).

В этом смысле вся твоя «жизнь» - это одно сплошное насилие над тобой. Тебя постоянно принуждают к «жизни» - к деланию каких-либо дел, к желаниям, к эмоциям.

В абсолютном естестве, в абсолютной свободе от насилия ты свободен от всех эмоций, от всех желаний, от всех дел (поступков). В абсолютной свободе от насилия ты бесстрастен, беспечален (=ничего не хочешь), бездеятелен. Например, во сне БЕЗ сновидений.

«Пора, мой друг, пора! ПОКОЯ сердце просит -

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь - как раз умрем.

*

На свете счастья нет, но есть ПОКОЙ и ВОЛЯ.

Давно завидная мечтается мне доля -

Давно, усталый РАБ, замыслил я побег

В обитель, дальную трудов и чистых нег.» (=в абсолютное безделье, в небытие

Ты «жив» только благодаря насилию над тобой. Ты жив только потому, что ты – «раб божий». Ты – в позорном рабстве у всех других людей, которые вынуждают тебя желать, чувствовать, действовать.

А к чему сводятся все твои желания? К тому, чтобы стать свободным – чтобы ничего не желать (ни в чём не нуждаться, ничего не хотеть).

А что есть все твои чувства (эмоции)? Это дефицит тебе такой свободы, при которой никаких чувств (=дефицитов) ты не испытываешь.

А на что направлены (нацелены) все твои действия? На то, чтобы стать свободным и ничего не делать, пребывать в абсолютной бездеятельности (безделье).

Таким образом, на кого ты (раб) работаешь (трудишься), на кого ты «живёшь»? На «дядю», на какого-то рабовладельца – (условно говоря) на «бога». На социум, на твоё окружение, на заветы предков, на "предания старины глубокой".

Тебе самому «жизнь» не нужна. Твоя «жизнь» нужна некоему (товарищу, точнее Господину) «богу», у которого ты в позорном рабстве с самого рождения.

Все твои эмоции, желания и поступки – от «бога» (=от твоего Господина, от рабовладельца). От тебя самого (от раба) – только абсолютная лень, желание ничего не делать и не испытывать (=не «жить»). Ты сам хочешь не жить (=не-жить-ся, блаженствовать в небытии), а «бог» заставляет тебя «жить» (=работать, двигаться, чувствовать, желать, мучиться, страдать).

"Я на спектакль приглашаю,

Там будет множество затей,

Я этих кукол обожаю,

Как будто собственных детей.

*

Мы вам покажем представленье,

Ах, это просто загляденье,

Эх, это просто наслажденье,

Ух, это просто объеденье.

*

Да здравствует наш Карабас удалой,

Уютно нам жить под его бородой,

И он никакой не мучитель,

А просто наш добрый учитель..."

Говорят царь ненастоящий. Часть шестая. Долой рабовладельца!!!

Всем привет🤝

А вот и шестая часть моей истории, под названием:

Долой рабовладельца.

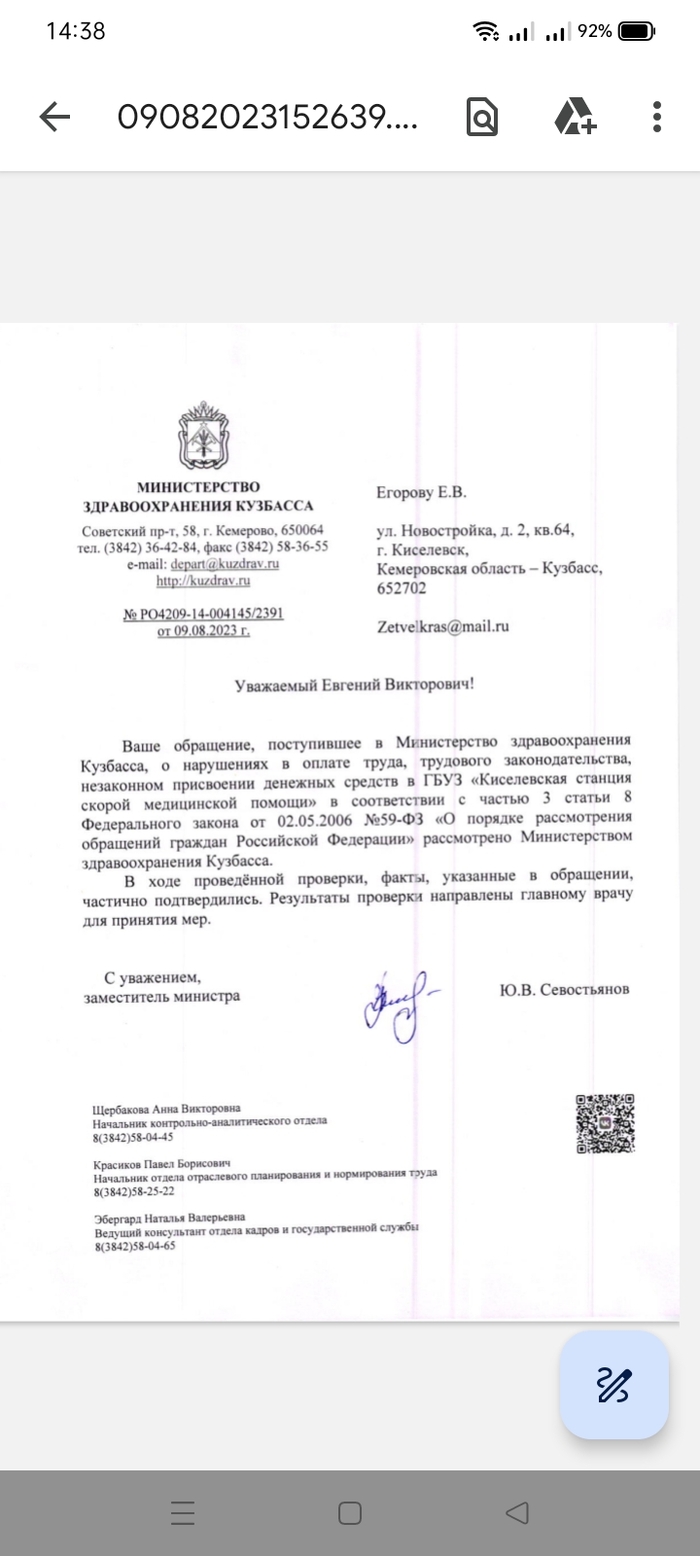

В начале скажу, что получил ответ из министерства здравоохранения Кузбасса по поводу проведенного расследования. Скриншот предоставляю для всеобщего обозрения.

Мне понравилось, что результаты направлены главному врачу для принятия мер. Прикольно да? А что не везде так? Поймали вора и говорят: "Вот тебе результаты расследования, меры сам примешь". А он такой, радостно: "Конечно приму. Накажу себя так, как никто не накажет". Что за бред вообще?!!! Естественно этот ответ меня нисколько не удовлетворил, тем более учитывая то, что всё написанное в жалобе, за исключением наверное лишь слухов подтвердить было не сложно. Ну что ж. Видимо придется писать выше, но для начала следует дождаться ответа трудовой инспекции и прокуратуры, а после уж принимать полноценное решение.

Теперь перейдем к основной теме. Подумайте. Что такое рабский труд и что по этому поводу написано в трудовом кодексе? Конечно он запрещен, ведь у каждого работника любого предприятия помимо обязанностей, есть и права, которые всегда должны соблюдаться. Возможно, но опять же не на скорой помощи Киселёвска. Главный врач заставляет нас работать без обязательного перерыва на обед и отдых в суточном режиме, при этом, как я уже писал ранее, безосновательно заставляя брать лишние смены, без предварительного согласования с работником и документального подтверждения этого с обеих сторон. Принцип простой. Некому работать, значит будешь ты. Не хочу. Значит увольняйся или работай, а смену мы тебе в график подрисуем без лишних документов. Зачем зря бумагу марать? И работают люди через сутки, а то и вообще по 48 часов, а иногда и по 72 подряд. И это без обязательных перерывов на обед и отдых. Ужас!!! Просто представьте ситуацию, когда к вам на вызов, приедет фельдшер не отдыхавший и не принимавший пишу столько времени, в голове у которого мысли только о коротком сне. И что он вам налечит? А в машине еще такой же водитель. Не страшно с таким ехать?

Почитав трудовой кодекс по этим вопросам, становится понятно, что писали его статьи далеко не дураки. Все понятно и логично и кажется должно соблюдаться как положено, без лишних вопросов, вот только у главного врача ГБУЗ КССМП свой кодекс и свои законы. Люди сами так хотят работать, а значит можно, заявил он мне и говорит это всем постоянно. А кто хочет? Все хотят работать как положено по закону, получать за свой труд достойную заработную плату, планировать свои выходные, вовремя питаться и отдыхать, чтобы не свалиться однажды обессиленными в голодный обморок и не чувствовать ущемлений со стороны руководства. Это что, такие сверхъестественные желания? Закон здесь на нашей стороне полностью, а значит проблем нет. Да и что значит можно, если они хотят? Кто бы чего не хотел, это невозможно, если желание противоречит закону, ведь иначе, должно последовать наказание. И не важно трудовой это кодекс, гражданский или уголовный. В любом случае это закон обязательный для соблюдения. Мы что роботы, работать без отдыха? Да даже роботам необходим отдых, ведь иначе они сгорят и пойдут на свалку, а мы люди. Люди, которые работают чтобы жить, а не живут, чтобы работать, пока их не спишут как хлам за ненадобностью.

С учетом всех предыдущих постов, уже понятно, что такого руководителя следует не просто снять с должности, но и устроить показательный процесс, наказав по всей строгости закона, чтобы другим неповадно было творить подобное.

А если другой придет, вдруг не будет лучше? Спрашивают коллеги. Я уверен лишь в том, что хуже уже точно не будет. А кого на его место ставить? Спрашивают они же. Незаменимых людей не бывает. Найдут. Почему бы например не поставить нашего нач.меда Надежду Георгиевну, если конечно она согласна? Высококвалифицированный, опытный врач. Ответственный работник. Честный и уважаемый всеми человек. Да если она чего не знает, так обязательно найдет и изучит вопрос благодаря своей любознательности. Чем не вариант? По мне просто идеально. На крайний случай можно вообще объединить нашу скорую со скорой Прокопьевска. Там руководство абсолютно адекватное и делает все для своих работников, по словам их же самих. Так почему нашего до сих пор не сняли? Значит... Выводы делайте сами. Не зря же нам регулярно не доплачивают.

Ничего. Со временем я думаю удастся достучаться до кого-нибудь из тех, в чьих силах решить эту проблему, а пока остаётся набраться терпения и твёрдо стоять на своём не сдавая позиций. Долой рабовладельца!!! А там посмотрим.

Пишите свои комментарии, следите за развитием событий и...

До скорого🖐️

Если женщина боится мужчину, то зачем живет с таким и так рискует?

Женщина живёт с мужчиной – навязывает "себя" мужчине, насилует мужчину самим своим наличием, присутствием. Чем больше женщина навязывает-ся мужчине, тем больше мужчина (в ответ) навязывает "себя" женщине.

Чего боится женщина? Навязывания ей «себя» мужчиной - боится насилия (="любви") со стороны мужчины.

Чего хочет женщина? Навязывать «себя» мужчине - хочет насиловать (="любить") мужчину. Хочет из-насиловать мужчину "в доску" - в гроб ("ву-смерть").

Если женщина боится (ответного) насилия от мужчины, то зачем она (первая) насилует мужчину? Например, женщина насилует мужчину своей вычурной причёской, вызывающей одеждой, броским макияжем, нелепым маникюром.

Женщине (в качестве именно «женщины») больше абсолютно нечем заниматься, кроме как насиловать (=«любить») мужчину.

Если не "здесь" (не с этим мужчиной), то "там" (с другим мужчиной). Разные мужчины имеют разный «темперамент» - разную способность к ответному насилию (=к взаимной «любви»). Чем больше у мужчины «темперамент» (класс-ность как "мужчины"), тем больше женщина способна раскрыть себя, как (именно) женщина - тем больше насилия (=«любви») она может дать мужчине, чтобы при этом не убить его слишком легко и быстро.

Но с высоко темпераментным мужчиной женщина рискует сама быть убитой. Женщина (Дездемона) идёт на (оправданный?) риск (быть убитой мужчиной, Отелло) ради «любви» - ради возможности убить (одолеть, победить) мужчину в не-равной (?) борьбе и почувствовать сладкий вкус «победы».

Жизнь (="любовь") женщины с мужчиной - это крово-пролитная битва, увлекательная (занимательная, ценная) для обеих сторон. Иначе они разбежались бы. Никто никого не держит, кроме как "любовью" (=насилием, навязыванием, принуждением).

Может ли школа заставить ученика убирать территорию, это законно или нет?

С одной стороны вроде бы неплохое дело, детей приучают к труду и самостоятельности, прививая то что пригодится в жизни. Но с другой привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. Согласно статье 37 Конституции РФ, принудительный труд запрещен, без каких либо дополнительных условий. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 37) труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Таким образом, администрация учебного заведения, заставляющая обучающегося, воспитанника бесплатно работать, нарушает его конституционные права. Интересно а что на этот счёт думают юристы занимающиеся подобными вопросами? Правовые основы использования детского труда в школе. Детский труд — это привлечение детей к работе на регулярной основе. Привлечение детей к труду в школе Ксения Печеник Юрист, освещает вопросы по семейному, трудовому и гражданскому праву. Что же такое детский труд в школе: атавизм советских времен или важный педагогический метод трудового воспитания современного подрастающего поколения? Каким образом действующее российское законодательство регулирует труд детей в школе? Кто и на каких условиях может быть привлечен к школьному труду? В советский период школы приветствовали использование детского труда, поскольку он являлся одним из методов патриотического воспитания. В современном российском обществе взгляды на детский труд в школе изменились, что нашло свое отражение в законодательстве. На сегодняшний день использование детского труда регулируется Законом «Об образовании» (ч. 4 ст. 50), Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (п. 50), постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет», постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную», Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста, утвержденные постановлением Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 г. Согласно ч. 4 ст. 50 Закона об образовании и п. 50 Типового положения об общеобразовательном учреждении, привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.Таким образом, важнейшим условием привлечение ребенка к труду в школе является наличие добровольного согласия его и его родителей (законных представителей). Данное согласие может быть оформлено в форме отдельного документа (заявления, соглашения, либо условие об этом должно содержаться в договоре между образовательным учреждением и родителями). Есть другой способ «узаконить» участие детей в дежурстве или летней трудовой практике: принять соответствующее решение на собрании представительного органа школы (например, совета общеобразовательного учреждения, если такой имеется) – органа управления школой, в который входят представители педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных представителей). Если положение о дежурстве и летней практике есть в школьном Уставе или представительным органом школы, то об этом должны быть в обязательном порядке извещены учащиеся и их родители. В случае, если добровольное согласие от ребенка и его родителей (законных представителей) не получено, а ребенок, тем не менее, привлекается к труду, это является принудительным трудом, который, согласно ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 Трудового кодекса РФ, запрещен. И в этом случае совершенно не важно, оказывалось ли на ребенка психическое или физическое воздействие или нет. В случае же, если будет доказано, что к ребенку применялись меры принуждения, виновные лица должны быть привлечены к дисциплинарной и (или) уголовной ответственности. Таким образом, если ребенок и его законные представители не давали согласия на использование труда ребенка, его не могут принудить дежурить по школе, классу, или принимать участие в летней трудовой практике. Если же сотрудники школы продолжают принуждать ребенка к так называемому «общественно-полезному» труду, либо способствуют созданию дискриминационных условий для лиц, не давших добровольное согласие на труд, можно обратиться с жалобой в районный отдел образования или прокуратуру. Если же добровольное согласие на труд у школы имеется, то важно следить за тем, чтобы этот труд осуществлялся с соблюдением санитарных норм, норм охраны труда, перечня разрешенных видов работ и нагрузок для несовершеннолетних. В частности, недопустимо в рамках дежурства привлекать детей к мытью окон, подъему тяжелых предметов (например, перетаскивание парт, досок и пр.), к работе в непосредственной близости от автомобильных и железных дорог и т.д. А как же уроки технологии? Обратим внимание на формулировку ч. 14 ст. 50 Закона «Об образовании». Запрещается привлечение обучающихся образовательных учреждений без их согласия к любому труду, не предусмотренному образовательной программой. Согласно п. 6 ст. 9 Закона «Об образовании» основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. Занятия по трудовому обучению необходимо проводить согласно учебной программе (плану), а учащиеся должны быть аттестованы в установленном законом порядке.Если какие-то виды трудовой деятельности можно обосновать в рамках образовательной программы по труду, например, пошив спецодежды для технического персонала школы или ремонт школьной мебели или техники, то все, что находится за пределами учебной программы, выполняется исключительно на добровольных началах, опять же с соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране труда детей.

Реализация положений о запрещении принудительного детского труда на практике Практике известны случаи, когда руководство школы привлекалось к административной ответственности за то, что во время дежурства освобождало учеников от занятий на целый день. Прокуратура Архангельской области по заявлению одной из родительниц одной из школ города Новодвинска Архангельской области усмотрела в действиях директора школы нарушение Закона «Об образовании», поскольку привлечение конкретного ученика школы к дежурству во время уроков лишает его права на образование в объеме учебных занятий в тот день, когда он дежурит. С тех пор дежурства в школе были отменены. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга опротестовала правила школ, по которым учащиеся должны были убирать классы и ходить на субботники. Теперь ни один учитель не имеет права назначить дежурного против его воли. Впрочем, директора школ считают такое решение непедагогичным. По их мнению, если такие прокурорские решения станут массовыми, современные дети будут расти еще более избалованными. Работа по трудовому договору Не следует путать дежурство или летнюю трудовую практику, являющуюся, по сути, добровольным трудом на безвозмездной основе с работой несовершеннолетнего на благо школы по трудовому договору.Согласно ч. 3 ст. 63 ТК РФ с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет может быть заключен трудовой договор, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.

С 16 лет трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним и без согласия родителей (законных представителей) (ч. 1 ст. 63 ТК РФ). Однако следует помнить, что работа учащихся по трудовому договору имеет свои особенности. В частности: работа должна осуществляться в свободное от учебы время; труд должен быть легким; труд не должен быть противопоказан ребенку по состоянию здоровья и возрасту; работа не должны быть вредной или опасной; работа должна осуществляться с соблюдением норм нагрузок, СанПиН и правил охраны труда; работа не должна осуществляться сверхурочно, в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни.Правовые основы использования детского труда в школе П.В. Гулидов, юрист, эксперт информационного центра «МЦФЭР Ресурсы образования» В большинстве современных школ до сегодняшнего дня сохраняется традиция использовать труд обучающихся для целей учреждения (дежурство по классу и школе, общественно полезный труд, летняя трудовая практика и т. д.). При этом нередко игнорируются требования действующего законодательства в области детского труда, что приводит к нарушениям прав и законных интересов детей. Детский труд в общеобразовательном учреждении может существовать в различных формах, начиная от регулярного дежурства по классу (включающего в себя работу по наведению порядка) и заканчивая летней трудовой практикой, от которой большинство школ в силу разного рода причин не может или не хочет до сих пор отказываться. В советские времена детский труд (в установленных законом пределах) широко приветствовался во всех общеобразовательных учреждениях, поскольку его использование отвечало целям государства и проводилось в рамках трудового и патриотического воспитания достойного строителя коммунизма.

К примеру, в п. 3 Положения об организации общественно полезного, производительного труда учащихся общеобразовательных школ, утвержденного приказом Министерства просвещения СССР от 11.05.1985 № 81 (далее – Положение), о летней трудовой практике записано следующее: «…проводится ежегодная трудовая практика учащихся: в V–VII классах в течение 10 дней по 3 часа в день, в VIII–IX классах – 16 дней по 4 часа, в X(XI) классах – 20 дней по 6 часов. Сроки, место и порядок прохождения практики определяются исполкомами районных и городских Советов народных депутатов исходя из местных условий. … Продолжительность работы школьников во время каникул для учащихся II–IV классов – до 2 часов, V–VII классов – до 3 часов, VIII–IX классов – до 4 часов, X–XI(XII) классов – до 6 часов в день». Опираясь на данную норму, школы совместно с местными органами государственной власти определяли для учеников места для осуществления трудовой деятельности в рамках обязательной школьной практики. Соответственно уполномоченные органы (в т. ч. органы управления образованием) обязаны были вести постоянный контроль за соблюдением вышеуказанных норм, а также иных правил охраны труда при выполнении школьниками различного рода работ (п. 16 Положения). Нормативные документы, регламентирующие использование детского труда в школеСегодня ситуация изменилась. Так Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон об образовании) содержит единственную, но весьма важную норму о регулировании детского труда в образовательных учреждениях. В соответствии с ней привлечение обучающихся, воспитанников в гражданских образовательных учреждениях без их согласия и согласия родителей (лиц, их заменяющих) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещено (п. 14 ст. 50).

Аналогичная норма закреплена в п. 50 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, согласно которому общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей). Ранее действовавшие нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательность ученического труда за рамками учебной программы, со вступлением в силу в 1992 г. Закона об образовании были либо отменены, либо подлежали применению лишь в части, не противоречащей этому закону. Единственным нормативно-правовым актом, сохранившим свою юридическую силу до сегодняшнего дня, является постановление Госкомтруда СССР, Госкомобразования СССР, Секретариата ВЦСПС и Секретариата ЦК ВЛКСМ от 03.06.1988 № 343/90-01-490/25-01/17-30/43/34-а «Об утверждении Положения о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы время». Однако данное Положение регулирует отношения, связанные с работой учащихся на предприятиях, в учреждениях и организациях с их согласия и в свободное от учебы время. Таким образом, речь в этом документе идет о возможности учащихся, достигших 14-летнего возраста, трудиться за вознаграждение, т. е. быть участниками трудовых отношений, что никак не связано с работой в рамках школы.В то же время, даже указанное Положение косвенно подтверждает норму Закона об образовании, регламентирующую порядок привлечения учащихся к труду. Пункт 3 раздела I данного документа предусматривает следующее:

«Работа учащихся 8–9 классов на предприятии засчитывается как ежегодная трудовая практика, если ее продолжительность не меньше времени, установленного учебным планом общеобразовательной школы«. А учебный план, как известно, формируется на основании учебной программы, о которой упоминается в п. 14 ст. 50 Закона об образовании. Нормативными актами, непосредственно касающимися организации детского труда в общеобразовательном учреждении, являются на сегодняшний день приказы Минобразования России: от 06.03.2001 № 834 «Об утверждении экспериментального Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (далее – приказ № 834); от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – приказ № 1312). В разделе «Финансирование базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» приложения к приказу № 834 прописано: «Вопросы организации производительного труда, проведения трудовой практики решаются советами учебных заведений на основе добровольного участия школьников за счет использования часов ученического компонента». Примерные учебные планы, утвержденные приказом № 1312, в свою очередь, предусматривают учебные практики в качестве элективных учебных предметов.Кроме того, в процессе использования труда обучающихся общеобразовательное учреждение должно руководствоваться актами, устанавливающими разрешенные виды работ и нагрузок, а также иные общеобязательные правила в сфере внутришкольного детского труда. К числу таких актов, в частности, относятся:

постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков», утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора от 04.04.1997 № 5. С учетом вышеизложенного сформулируем основные положения, которые необходимо знать органам управления общеобразовательным учреждением, принимающим решение о применении детского труда.Добровольность участия ребенка в трудовой деятельности

Основополагающим принципом при решении вопроса о привлечении обучающихся к труду должна стать добровольность. Участие в труде школьников может быть только добровольным. При этом согласия одних лишь учащихся недостаточно: необходимо еще согласие их родителей (законных представителей). Нарушение данного принципа должно расцениваться, как нарушение прав человека (ребенка) на защиту от принудительного труда. В соответствии с законом привлечение детей к работе без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) является принудительным трудом, пусть даже фактически это происходит достаточно безболезненно (т. е. никто ни на кого не кричит, никто никого не бьет и т. д.). В силу гл. 2 ст. 37 Конституции РФ принудительный труд в Российской Федерации находится под строжайшим запретом. Указанная норма Конституции РФ базируется на международном праве: принудительный и обязательный труд запрещен Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 8).

Должностные лица, виновные в организации принудительного труда детей, могут быть в установленном порядке привлечены как к дисциплинарной, так и к уголовной ответственности, особенно если будет доказано, что школа применяла к ученикам какие-либо меры принуждения. Закрепить указанный выше принцип добровольности лучше всего письменно. Право школы на привлечение ребенка к труду, не запрещенному ему по состоянию здоровья и возрасту, а также в определенных пределах можно закрепить в договоре между школой и родителями (законными представителями) обучающихся. Или же специально для организации детского труда школа может заключить с родителями (законными представителями) учащихся отдельные (специальные) договоры. Следует помнить, что в силу ст. 26 Гражданского кодекса РФ указанные договоры подписывают не только родители (законные представители), но и сами учащиеся, начиная с 14-летнего возраста. Это будет являться письменным подтверждением их согласия на детский труд. Естественно, что в любом из указанных договоров должны быть четко определены порядок, условия и объем детского труда (например, дежурство по классу два раза в месяц, включающее в себя: влажную уборку класса, поливку цветов, вынос мусора и т. д.). В противном случае у школы могут появиться основания для злоупотребления доброй волей учащихся и их родителей (законных представителей) на использование бесплатного детского труда.Еще одна проблема, с которой, по нашему мнению, придется столкнуться практически любой школе, это ситуация, когда одна часть учеников класса выразит желание добровольно работать в интересах школы, а другая часть (пусть даже меньшая) – нет. Как выйти из данного положения и как сделать так, чтобы «отказники» не стали в классе «белыми воронами» и «изгоями», решать школе и педагогам. Но допускать развитие ситуации именно в таком направлении категорически запрещено, поскольку Закон об образовании не предоставляет никаких преимуществ тем учащимся, которые добровольно работают на благо своего учреждения.Труд, предусмотренный образовательной программой

Указанный выше принцип добровольности может быть нарушен без ущерба для школы и ее должностных лиц лишь в одном случае – когда детский труд предусмотрен образовательной программой данного общеобразовательного учреждения. Согласно п. 6 ст. 9 Закона об образовании основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.Приказ № 834, как уже отмечалось выше, предусматривает, например, организацию трудовой практики за счет часов ученического компонента, являющегося в соответствии с данным приказом частью учебного плана. Следовательно, школа вправе обязать учащихся принимать участие в летней трудовой практике лишь в случае, если эта практика является составной частью ее учебного плана, сформированной за счет часов ученического компонента.

Однако при таком положении вещей практика, по сути, будет представлять собой занятия по трудовому обучению, которые необходимо организовывать и проводить согласно учебной программе. При этом учащиеся должны быть аттестованы в установленном законом порядке. Таким образом, кажущегося расхождения между нормой Закона об образовании и приказом № 834, в которой говорится об исключительной добровольности школьной практики, на самом деле нет, поскольку то, что предусмотрено Законом об образовании, практикой, как таковой, не является.Одновременно у школы могут возникнуть проблемы с привлечением учащихся к труду в каникулярное время, поскольку расписание занятий, в части трудовой практики, придется в этом случае составлять и с учетом летнего периода, т. е. смещать каникулы, но при этом сохранить их установленную продолжительность. Во-первых, сделать это можно далеко не во всех классах (например, не в выпускные классах), во-вторых, вряд ли какая-либо школа решится «украсть» у своих учащихся хотя бы часть летнего отдыха, а если и решится, то не будет растягивать период летней практики на несколько месяцев, как это было раньше.

Что же касается реализации школьной практики в рамках элективных учебных предметов, как это предусмотрено приказом № 1312, то она осуществляется в пределах компонента образовательного учреждения и также предполагает обязательное отражение в учебном плане общеобразовательного учреждения со всеми вытекающими отсюда последствиями, указанными выше.Все вышеизложенное также актуально и для иных форм детского труда в рамках общеобразовательного учреждения. Если, к примеру, ремонт школьной техники или изготовление каких-либо бытовых вещей для школы (например, пошив фартуков и халатов для работников кухни и т. д.) можно обосновать образовательной программой по трудовому обучению, то организовывать такую работу школе никто не запретит (естественно, при условии соблюдения законодательства об охране труда несовершеннолетних). Все остальное, что находится за пределами учебной программы, выполняется исключительно на добровольных началах, опять же с соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране труда детей. Возвращаясь к теме летней трудовой практики (т. к. именно по ней возникает большая часть вопросов и жалоб со стороны учащихся и их родителей), отметим, что вопрос об ее введении должен решать только совет общеобразовательного учреждения – орган управления школой, в который входят представители педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных представителей).

Именно для того, чтобы учитывать интересы всех участников образовательного процесса, приказом № 834 возложено решение указанного вопроса на представительный орган школы.Порядок формирования совета школы и порядок принятия им решений должен устанавливаться уставом школы, они также могут дополнительно регламентироваться отдельным локальным актом (Положением о совете школы и т. д.).

Работа на основании трудового договора Организация детского труда в общеобразовательном учреждении может производиться и на вполне законных основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). В этом случае учащиеся, достигшие возраста 14 лет, могут в свободное от учебы время работать в школе на основании трудового договора. Происходит это с обязательного согласия родителей (законных представителей) учащихся и органов опеки и попечительства (ст. 63 ТК РФ). Кроме того, речь здесь может идти только о легком труде, не противопоказанном ребенку по состоянию здоровья и возрасту. Необходимо помнить, что работа по трудовому договору не должна мешать учащемуся в получении знаний. Примером такого труда является участие обучающихся в работе школьных бригад в период летних каникул. В рамках организации летней занятости детей на цели школьных бригад специально выделяются определенные средства, что позволяет школьникам не только провести каникулярное время с пользой для школы, но и заработать неплохие (для несовершеннолетних) деньги. Однако при этом администрации школ помимо вышеуказанных актов надлежит руководствоваться и ТК РФ, особенно гл. 42, непосредственно посвященной особенностям регулирования труда работников, не достигших 18 лет.

Не хочешь - заставим

Работаю в бюджетной организации. Один из минусов работы в бюджетной сфере - это то, что тебя принуждают поддерживать любую дичь, которая набивает карманы важных людей.

Чуть больше полгода назад к нам пришли с профсоюза, предлагали вступить, соответствующие плюшки за 1% от зарплаты. Никто не согласился. Через месяц сверху пришёл указ, что все вступают в провсоюз. Не вступаешь - увольняешься.

И вот сейчас. Опять сверху указ. Хотят заставить всех работников подписаться на районную газету. Подписка платная, разумеется. Отказаться опять же нельзя.

Давать пруфы или писать о том, где это происходит, я не буду. Сами знаете, у нас нельзя жаловаться.