7 чудес Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург - уникальный город. Самый северный город планеты Земля с населением больше миллиона человек. Но даже в уникальном городе есть здания, сооружения и явления, которые выделяют этот город на фоне остальных городов мира.

Да, это субъективный список. Но для каждого пункта я привёл причины, по которым называю его уникальным. Если вы знаете другие уникальные чудеса в Петербурге, буду рад почитать о них в комментариях.

1. Разводные мосты.

Всего в Петербурге 18 разводных мостов. Кто-то скажет, что в Чикаго их в два раза больше. Но только в Петербурге мосты в период навигации разводят каждую ночь и по два раза! Таких мостов девять: Володарский, Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Тучков.

Именно поэтому в Северной столице разводка мостов стала настоящим культурным явлением. Миллионы туристов каждое лето собираются вдоль набережных и в лодках и катерах в акватории Невы, чтобы увидеть настоящее инженерное чудо. Более того, разводные мосты Петербурга - это не только чудо инженерной мысли, часто это ещё и настоящие архитектурные шедевры!

2. Гранитные набережные Невы.

Да, во многих городах мира реки закованы в гранит. Но именно Петербург стал первым городом на планете, где береговую линию крупной реки полностью облицевали гранитом на протяжении десятков километров (около 30 километров гранитных набережных в границах города). И всё это вручную!

Кстати, подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Добавляет уникальности набережным Невы и то, что это не просто утилитарная защита берега, а элемент городской композиции. Петербург - это город «лицом к воде». Ещё Пётр мечтал, чтобы Нева и другие реки и каналы были главными транспортными артериями новой столицы. Поэтому в Петербурге набережные исторически рассматривались как способ усиления перспективы - они открывают вид на шпили и купола, мосты и острова. Поэтому проектирование набережных в Петербурге доверяли выдающимся архитекторам.

3. Белые ночи.

Да, белые ночи есть и в других городах России. Да, белые ночи есть в Финляндии, Швеции, Норвегии, Канаде, на севере Эстонии и на Аляске. Но только в Санкт-Петербурге это чудо природы сочетается с рукотворными чудесами архитектуры и притягивает миллионы восторженных туристов. Только в Петербурге это не просто природное явление, это ритуал, традиция, культурное явление. Поэтому именно Петербург это мировая столица белых ночей.

На видео ниже 3 часа ночи 26 июня 2022 года.

4. Русский музей.

Почему не Эрмитаж? Потому что именно Русский музей это крупнейшая в мире коллекция русского изобразительного искусства. Крупнейшая в мире коллекция национального искусства. Ни один музей мира не показывает эволюцию национального искусства столь масштабно и последовательно, как Русский музей.

Во многом поэтому в 2021 году Русский музей стал вторым по посещаемости музеем мира после Лувра.

5. Исаакиевский собор.

Строить надо так, чтобы 150 лет спустя потомки не верили, что ты мог это построить. Видимо, так думал Монферран, создавая своё великое творение. Инопланетяне, великие цивилизации прошлого - кому только не приписывают создание Исаакия. И пусть это чушь, но такие мифы и теории заговора многое говорят о величии Исаакиевского собора.

112 монолитных гранитных колонн. Один из самых больших храмов планеты. Один из самых больших золотых куполов и вообще куполов в мире. Один из самых высоких.

Кто-то скажет: «Всего лишь один из?». Но вспомните в каких условиях Монферран строил этот величественный храм! Зыбкий грунт, болота, близость Невы. Всё было против. Нельзя здесь же не упомянуть и выдающегося Августина Бетанкура, чей инженерный гений сделал задумку русского француза реальной.

Исаакиевский собор в 1896 году.

6. Модерн на Петроградской стороне.

Главный архитектурный стиль конца XIX - начала XX веков. Стиль - революция. Свежее дыхание в мировой архитектуре. Стиль, предопределивший всё развитие архитектуры XX и XXI веков.

И нигде в мире нет такой концентрации архитектуры в стиле модерн, как в Петербурге на Петроградской стороне. Даже Париж здесь проигрывает.

Да, во многом это стечение обстоятельств, ведь Париж застраивался на протяжении сотен лет. А Петроградская сторона со времён «переезда» центра Петербурга на Адмиралтейскую часть и Васильевский остров, оставалась в дремоте до начала XX века, пока не был построен первый постоянный мост к ней - Троицкий. Символично, но Троицкий мост строила именно французская фирма Батиньоль, а в закладке моста участвовал президент Франции Феликс Фор. И всё это ради того, чтобы Петроградская сторона отобрала у французской столицы пальму первенства в соревновании главных скоплений архитектуры модерна!

7. Самое глубокое метро в мире.

Не спешите писать про Арсенальную, станции в Чунцине и Пхеньяне. Речь идёт о средней глубине станций и перегонов. В Петербурге этот показатель составляет около 60 метров, а более 90% станций петербургской подземки являются станциями глубокого заложения. И вот такое не снилось ни Пхеньяну, ни Чунцину.

Включая этот пункт в список, я понимал, с какой горькой усмешкой его будут читать петербуржцы живущие в Кудрово, Ржевке и Пискарёвки. Но рекорд есть рекорд.

Не вошли в список:

Приходилось выбирать. Можно сказать, резать по живому. Поэтому, к моему огромному сожалению, в список не попала улица Зодчего Росси - единственная в мире пропорциональная улица (где ширина улицы совпадает с высотой домов, а длина ровно в 10 раз больше). Жалею я и том, что не нашлось места в списке Стрелке Васильевского острова - месту, где потрясающе соединяются творение природы и дело рук человеческих, апофеоз симметрии и символ победы человека над природой.

К счастью, не попали в список Лахта-центр и Зенит-Арена.

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Интерьеры уникального деревянного особняка в стиле модерн в Москве

Особняк Василия Носова - один из немногих образоцов деревянной архитектуры эпохи модерна, дошедший до нас в практически неизменном виде (сохранность 80%).

Здесь мы можем ближе познакомиться с творчеством Льва Николаевича Кекушева - одного из самых ярких мастеров нового стиля. Погрузится в историю купеческой династии и их быт. Я безумно люблю модерн. Мне давно хотелось увидеть кекушевские интерьеры. Заглянем в старинный особняк и поговорим о знаменитых владельцах.

Но, обо всем по порядку.

Семья купцов Носовых

У Василия Дмитриевича Носова, владельца ткацкой фабрики, была большая семья. Супруга подарила мужу шестерых дочерей и сына, но скоропостижно скончалась.

После её смерти, повторно Василий Дмитриевич не женился. Мачехи в дом не привёл, а посвятил себя семье. Он смог дать детям достойное образование. Да и сам обучал их наукам.

Постепенно дети выросли, дочери вышли замуж, кроме младшей , Августы. Она страдала психическим расстройством.

Самому Василию Дмитриевичу, купцу-старообрядцу, хотелось, чтобы выбор дочерей пал на представителей купеческой среды, но не всегда это было так.

А сын Василий (младший), единственный наследник Носова, объявил отцу, что жениться на дочери известного московского купца.

Невесту звали Евфимия Павловна Рябушинская. Семья Носовых к выбору сына отнеслась настороженно.

У Рябушинских тогда была скандальная репутация. Да и у самой Евфимии был сложный взрывной характер. Хотя ей это не помешало стать одним из известнейших коллекционеров своего времени. Но сейчас не об этом.

Новый дом Василия Дмитриевича

Василий Дмитриевич, узнав о выборе сына, поступил мудро. Препятствовать не стал.

Он оставил молодым свой дом на Введенской площади (его видно из окна). А для себя решил построить другой. Неподалёку от фабрики.

Изначально, он заказал особняк в американском стиле. Но архитектор Лев Кекушев предложил свой вариант, более близкий к франко-бельгийскому модерну с криволинейными очертаниями.

В самом доме повсюду заметен стиль мастера и его внимание к каждой детали, каждой мелочи, вплоть до оконной фурнитуры. Сохранилась и люстра, выполненная по рисункам Льва Николаевича.

Единственная особенность, фирменных львов тут нет, а жаль. Но это не мешает наслаждаться каждой деталью.

Как думаете, какой секрет скрыт внутри скамейки? Пишите в комментариях.

Интерьеры в стиле модерн

Основным материалом отделки стало дерево, в частности дуб. Из него выполнены панели в прихожей, прекрасная лестница на второй этаж, встроенная мебель, паркет и двери на террасу. Работа с материалом была высочайшего качества, и это заметно даже спустя 100 лет.

Дом был оснащен всеми возможными удобствами своего времени. Ванная, туалет, приточно-вытяжная вентиляция. Свободная планировка была создана с учетом потребностей хозяина и его семьи для их максимального комфорта.

Сохранились и великолепные камины, украшенные керамическими плитками из абрамцевских мастерских (частично восстановлены).

Дом находился достаточно далеко от центра и городской суеты. А деревянные детали и сейчас создают теплую дачную атмосферу и уют.

После октябрьской революции..

особняк национализировали. Семью Носова, как и многих других в то время, выселили в 1918 году. Некоторые члены семьи смогли эмигрировать.

В советское время в особняке в располагались детские ясли, общежитие рабочих ткацкой фабрики.

Ныне особняк Носова является филиалом Российской государственной библиотеки для молодёжи. В нём расположен молодёжный историко-культурный центр «Особняк купца В. Д. Носова»,куда можно записаться на экскурсию.

Спасибо за внимание! Больше прогулок по городу в телеграм https://t.me/kraeveddi

Проголодались?

Тогда вам срочно нужно сыграть в три простых игры на везение. За победу раздаем промокоды на заказ пиццы и других аппетитных блюд. Попробуете?

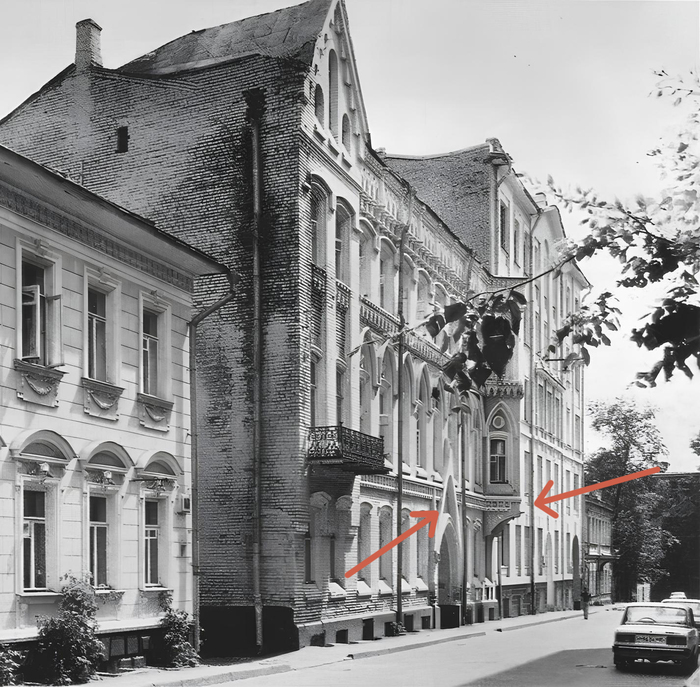

Топ-3 зданий Петербурга, которые изменились до неузнаваемости

Дома - это язык, на котором с нами говорит город. И иногда внешний вид зданий говорит об ушедших эпохах больше, чем факты учебников. Сегодня мы увидим, как менялись эпохи на примере перестройки трёх зданий Петербурга.

«Город строится, что-то состарится, что-то оспорится» - цитата из классики.

Первая половина XX века была эпохой великих перемен. Особенно это заметно в нашей стране. Ещё более заметно в Петербурге, который за 10 лет с 1914 по 1924 сменил три имени: Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград. Менялись и дома.

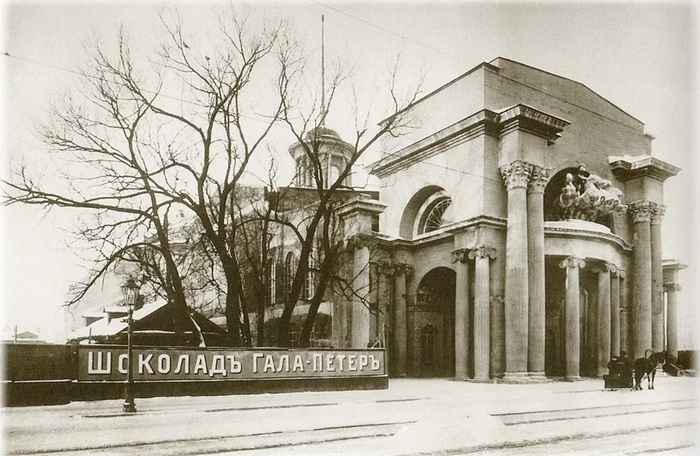

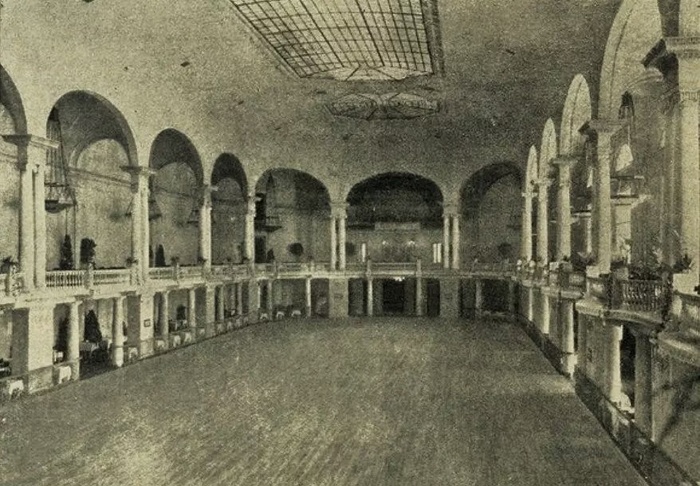

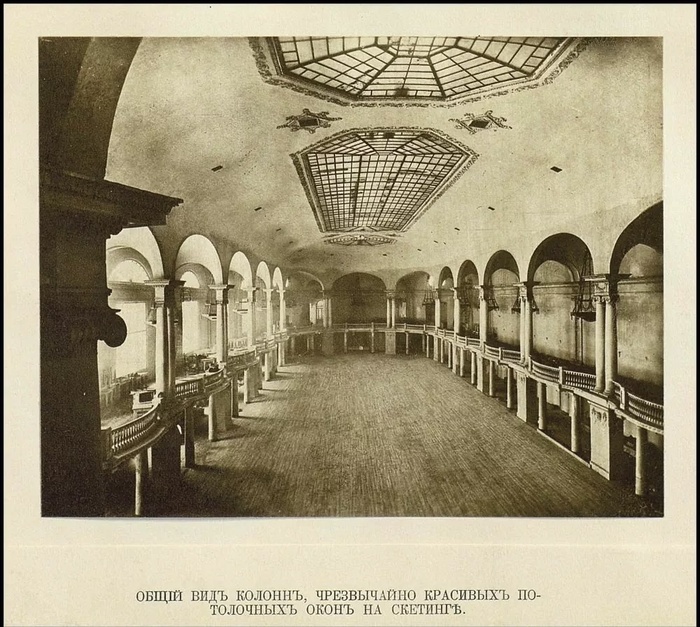

1. Спортинг-палас - ДК Промкооперации (ДК Ленсовета).

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHsIRByk

Братья Башкировы, заработавшие огромное состояние на мукомольном производстве в Самаре, искали способы приумножить капиталы. Решение было выбрано нетривиальное: они заказывают у знаменитого архитектора Сергея Гингера проект скейтинг-ринга. Катание на роликах тогда (шёл 1910 год) обретало всё большую популярность у богатой публики столицы Империи. Тем удивительнее, что, построенный на самом модном тогда Каменноостровском проспекте спортивный дворец, «не выстрелил».

После революции здание пришло в запустение. Апогеем этого стала «кошачья фабрика» в стенах бывшего Спортинг-паласа: беспризорники отлавливали бродячих котов, которых затем пускали на шкурки, а потом продавали.

Кстати, подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

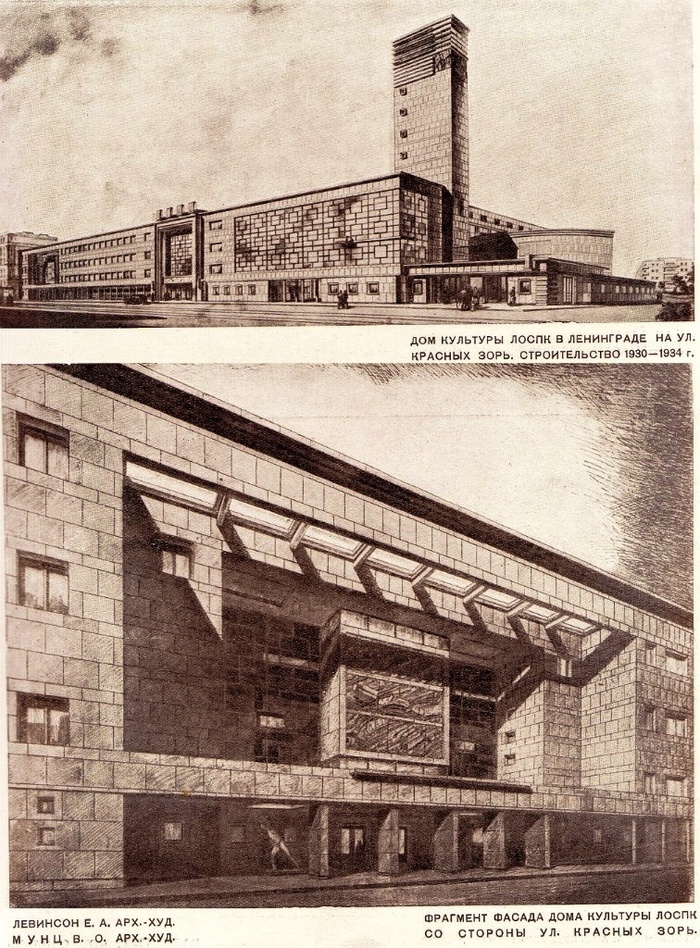

В 1930 году здание решают перестроить. Часть снести, а вот скейтинг-ринг сохранить, переделав в зрительный зал на 2200 человек. Такую сложную и нестандартную задачу доверили архитекторам Евгению Левинсону и Оскару Мунцу. И справились они блестяще. Помимо зала, дом культуры объединил под одной крышей кинотеатр, лекционные и танцевальные залы, библиотеку и другие многочисленные клубные помещения.

Кому-то эта мысль покажется крамольной, но вместо пусть и красивого, но довольно вторичного здания Спортинг-Паласа Левинсон и Мунц создали настоящий шедевр конструктивизма. И это при том, что в том виде, в каком они его задумывали, реализовать проект им, к сожалению, не дали.

2. Немецкая реформатская церковь - Дворец культуры работников связи.

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHsIRAyu

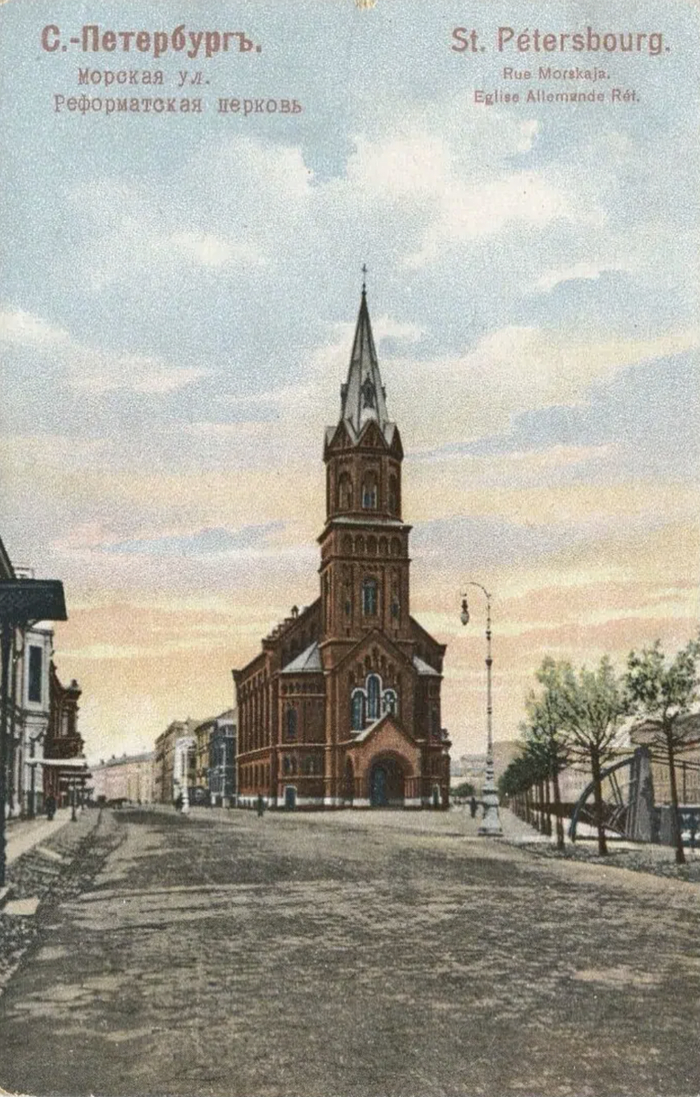

Немецкая реформаторская церковь была построена в 1862-1865 годах по проекту архитектора Герольда Боссе в стиле псевдоготики (также можно встретить версии о романо-готическом стиле). Важная архитектурная доминанта была высоко оценена, как обычными горожанами, так и профессионалами. В журнале «Зодчий» её называли одним лучших сооружений Петербурга, отмечая выдержанность, благородство, простоту и грациозность постройки.

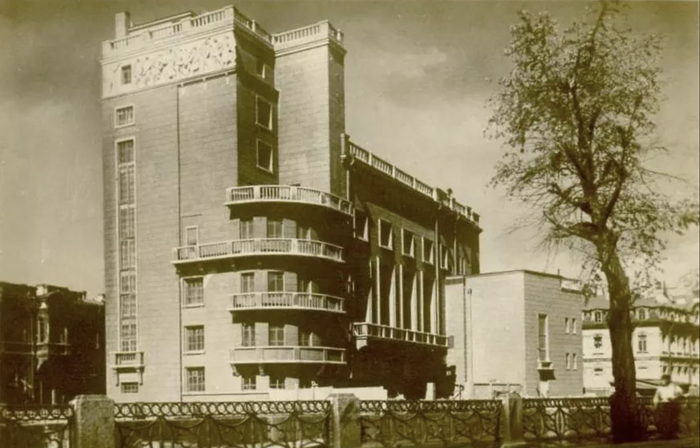

Советские руководители Ленинграда так не считали, и в 1930-х её полностью перестроили. И если конструктивизм ДК Ленсовета из прошлого пункта это бесспорный шедевр, здесь уже возникают вопросы.

3. Церковь преподобного Алексия Человека Божия - Завод «Измеритель».

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHsIvQ-5

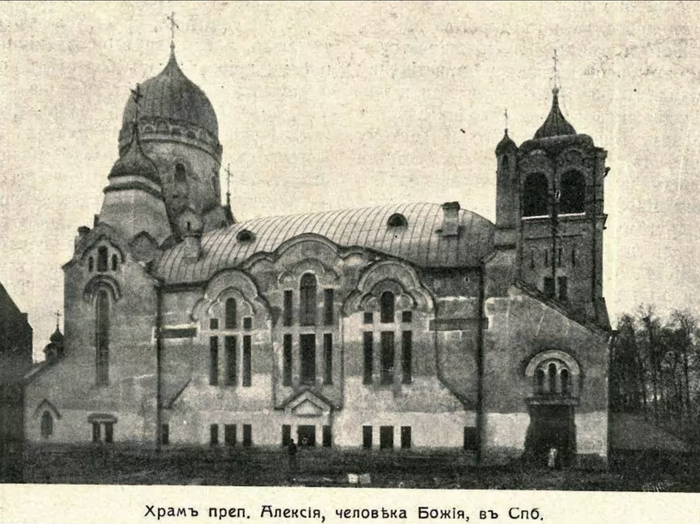

Отец архитектора Германа Гримма - Давид Гримм - был руководителем стройки реформаторской церкви из предыдущего пункта. И если отец был одним из создателей неорусского стиля в архитектуре, то сын стал мастером модерна, при этом смело вплетая в революционные модерновые решения черты традиционной русской архитектуры (присмотритесь к музею Суворова на Кирочной 43).

Церковь преподобного Алексия Человека Божия (1906 - 1911) - это уникальный пример православного храма, исполненного в модерне. Модерновых кирх в Ленобласти немало. А вот православных храмов в этом стиле на всю страну можно пересчитать по пальцам.

Но снова 1930-е. Очередное решение о перестройке. Однако наш список составлен не хаотичным образом. Первый пункт был перестройкой удачной. Второй - скорее, неудачной. Здесь же - вопрос невероятно сложный.

И сложен он из-за личности архитектора, на которого была возложена задача перестройки. Демьян Фомичёв - это настоящий self-made man. Родившись в маленькой деревне в Костромской губернии, он ушел во главе бригады плотников односельчан в Петербург, где окончил школу, которая готовила техников-архитекторов. А впоследствие поступит и в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств.

До революции он будет много строить в Петербурге, в основном в главном стиле той эпохи - модерн. А когда эпоха сменится, сумеет перестроиться сам.

Было ли ему в радость, перестраивать уникальную церковь? Думается, нет. Но и возможности отказаться тоже не было. Всё, что он мог сделать, - выполнить задачу так, чтобы у принимающих не возникло ни вопросов, ни претензий, но при этом сохранить всё, что возможно сохранить. И Демьян Галактионович справился.

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Продолжение поста «Астрологи объявили»2

У нас апдейт по химерам! (часть 2)

ТГ: Гипсовая голова

Где мы были? В переулках Арбата? Ну так давайте продолжим - только музыку сменим с Окуджавы на Генделя. Я считаю, это обязательно надо сделать: когда с умным лицом взираешь на величественную архитектуру минувших эпох, а в плейлисте вдруг случайно заиграет барочный оркестр - мигом ощущаешь себя главным экспертом на телеканале "Культура". О, где мой микрофон, я сейчас вам за искусство расскажу.

Осанку подтянули? Отлично, проследуем в Гагаринский переулок, к дому №11.

Этот дом господина Фалеева в народе называют "Дом с химерами" - но причина очень неявная, я бы даже сказала, еле заметная. Казалось бы, что не так: по углам крыши, разинув рот в величавом раскатистом "мяу", восседают грифоны. Ходят споры о том, обязательно ли грифону положена птичья голова, или сойдет и обычная летучая кошка - но это все брызги, потому что технически грифон сам по себе и есть химера.

Однако народная память, напрочь игнорируя слона в комнате, запечатлела в словах всего-то две маленькие моськи. Где? Воооон там, включите зум: малюсенький гибрид попугая, морского конька и шишки висит на фасаде между окон. В двух экземплярах, как и грифоны. Зачем они нужны? Я не знаю, видимо, для радости.

──────── • ✤ • ────────

А еще над входным проемом выполнен сложный барельеф с топором и лопатой в треугольнике. В треугольнике! "Уу, масоны" - фоткают его прохожие, улыбаясь в подмышку. А это и не тот треугольник совсем - это эмблема Института гражданских инженеров императора Николая I (смотри значок). Потому что Николай Фалеев как раз был гражданским инженером - и много чего красивого спроектировал, в том числе свой особняк. И микро-химер себе повесил.

Так что тут масоны не пробегали. А вот где они оставили маленький и очень замаскированный знак - потом расскажу.

Продолжение поста «Астрологи объявили»2

У нас апдейт по химерам! (часть 1)

Включим себе в голове немного Окуджавы и пойдем сворачивать с Арбата. Хоть по Гоголевскому, хоть через Большой Афанасьевский - но нам нужно в Нащокинский переулок: там в середке, по четной стороне, стоит весь желтый - как шкатулочка с горчицей - доходный дом Лазарева.

~ Однажды с приятелем мы говорили о том, кому, в какое место и как надолго в детстве ставили горчичники. Воистину, безграничность любви наших мам зачастую явлена нам в их изощренной фантазии. ~

Так вот, горчичный дом по всем статьям проходит под графой "неоготика", тогда как по структуре - чистый модерн. Строил эту шкатулочку архитектор Щёкотов - человек с девизом "вот я щас замаскирую все под мавританию, неоготику и неоклассику - и пусть потом студенты плачут". Одно здание он вообще ухитрился подделать под еще не существовавший тогда конструктивизм (чем потом воспользовались советские инженеры и перестроили дом в Моссовнархоз, барельефы только сковырнули) * Но сойдемся на термине "эклектика" - и давайте уже к нашим химерам.

На фронтальной грани эркера, прямо над ничего не подозревающим пешеходом, с легкой (легкой же?) долбанцой во взгляде зависла химерья голова. Висит такая: "агааа, фланируете - а я, страшная гаргулья, сейчас как стану изрыгать на вас воду и нечистоты!" - но не может, потому что водостоком, опять же, ее создатель не наделил.

А кто создатель этой цыпочки? А это арх.бюро "Остоженка" в 2005 во время реставрации ее туда внедрило, вот шпионит теперь. И еще единорога над входом - с веточкой маслины то ли в роте, то ли прям во рту. Ну и ладно, неисторично, зато весело. (На черно-белом фото доказательство инородности зверья, а на цветном кадре из Покровских ворот - вы только посмотрите! - какие оконные рамы во дворе. Объеденье.)

* У Щёкотова есть пара восхитительных образцов показательного модерна, но я потом расскажу.

Идея прогулки по Питеру: От Сенной к Коломне. От модерна к барокко и эстонскому православию

Кажется, Петербург был создан для того, чтобы гулять по нему. Неудивительно, что тысячи и тысячи туристов приезжают в Северную столицу каждое лето - на Невском проспекте, Дворцовой площади и вдоль Невы яблоку негде упасть! Именно поэтому я составил для вас ещё один маршрут прогулки по местам, где не так много людей, а вот красоты не меньше, чем в самых популярных локациях.

Расстояние: 2-2.5 км

Время: 40-60 минут.

Стартуем мы от метро Сенная/Спасская/Садовая. И это очень удобно - сразу три ветки петербургской подземки приведут вас сюда, а для любителей наземного транспорта - трамваи, троллейбусы, автобусы.

Когда-то это было место, которое приличные люди старались обходить стороной. Здесь располагалась Вяземская лавра. Название исключительно ироническое. Потому что лавра - это мужской монастырь высшего ранга. Это же место аккуратно опишем фразой «ничего святого». В лучшем случае вы встретили бы здесь городскую бедноту. В худшем - разбойников, грабителей и мошенников. Хорошая новость: с ними даже здесь не церемонились и могли высечь их прямо на улице.

Известна Вяземская лавра была и своими домами терпимости. И если здесь вам чудится что-то доброе, снова вас огорчу. Это были публичные дома, которые с 1843 и до 1917 года были в Российской Империи вполне легальны. Услуги местных жриц стоили что-то около 30-50 копеек. Клиенты были соответствующие - молодые люди без образования и профессии, приехавшие в столицу из деревни на заработки. Такие ребята в месяц получали около 20 рублей.

Это был небольшой исторический экскурс для того, чтобы почувствовать, какая атмосфера была здесь по меркам истории - буквально вчера. Порадовавшись, что мы живём в другое время, идём к тому месту, где Московский проспект уходит от Садовой улицы. Пойдём по чётной стороне Садовой улицы, чтобы получше рассмотреть стоящий через дорогу первый интересующий нас дом:

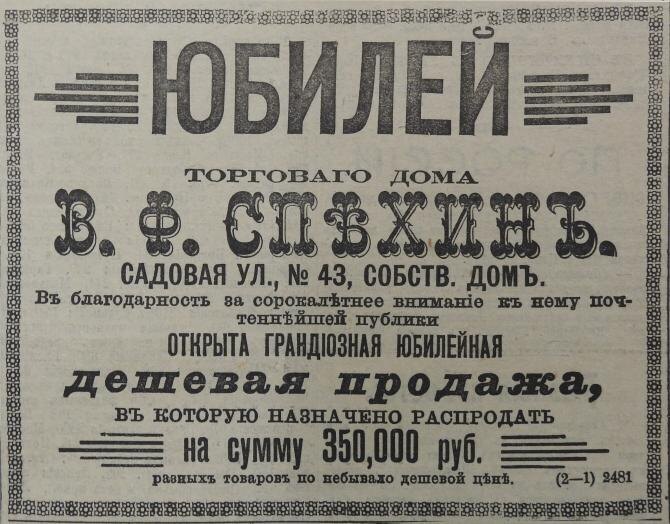

Садовая 43.

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHSXjF1c

И здесь я рекомендую вспомнить вам Михайло Ломоносова. Нет, в этом доме он никогда не бывал, ведь это модерн 1914 года в исполнении архитектора Фёдорова. Но Ломоносов родился в Холмогорском уезде (деревня Мишанинская) Архангелогородской губернии. И оттуда же «из Холмогорской глуши мальчиком с пятачком в кармане», как писал его внук, приехал в Петербург Василий Сепехин. Этот крестьянский паренёк довольно быстро прошел путь от подмастерья до владельца зонтичной фабрики! Сложно представить себе более ходовой товар в Питере, чем зонтики. Поэтому неудивительно, что Василий Сепехин стал владельцем этого торгового дома.

Продолжаем движение по чётной стороне и идём к перекрестку Садовой и Римского-Корсакова, где и остановимся, чтобы посмотреть на наш следующий дом.

Доходный дом Кушелева (Римского-Корсакова 1).

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHSXjTza

И это тоже модерн. Найдутся знатоки архитектуры, которые скажут, что это эклектика, и их нельзя будет упрекнуть в неправоте. Этот дом в каком-то смысле пограничник. Архитектор Носалевич, действительно, был мастером эклектики, но именно доходный дом Кушелева становится для него мостиком к именно тогда 1899-1900 годах (время постройки этого дома) зарождающемуся новому стилю. Ровно в тот же год Фёдор Лидваль начинает строить дом для своей матери. Дом, который будут называть одним из первых шедевров модерна в Петербурге.

Вот и в доме Кушелева я предлагаю вам увидеть, как через многословную декоративную отделку эклектики начинают звучать голоса разных отделочных материалов, что и есть признак надвигающегося модерна.

Кстати, дом №3 по Римского-Корсакова, который примыкает к дому Кушелева, это уже модерн 1914 года без всяких сомнений и примесей в исполнении архитектора Виктора Боброва. А вот в доме, который был на этом месте до него, в 1871 году жил Фёдор Михайлович Достоевский с женой. Здесь у них родился сын Фёдор. И место это они выбрали неслучайно. Анна Григорьевна, жена великого классика, писала, что поселились они здесь, чтобы их дочь Люба могла проводить жаркие летние дни в Юсуповском саду. Так что и я вам рекомендую сделать паузу в нашей прогулке и немного отдохнуть в саду князей Юсуповых.

Кстати, подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Прогулка продолжается в ту же сторону по той же стороне Садовой, а ваше внимание всё более явно будет привлекать башня Дома городских учреждений. И пока вы не прочитали спойлеры, переходите по ссылке, чтобы поучаствовать в викторине и попытаться угадать стиль, в котором построено это здание! Там же будет и основная информация об особенностях его архитектуры: https://t.me/nbrzh/506

Дом городских учреждений (Садовая 55-57).

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHSXrR2d

Дом городских учреждений это не только шедевр и памятник архитектуры федерального значения, это революционное по своему функционалу и для своего времени (1906 года) здание! Перечислим, что здесь находилось, а вы попробуйте загибать пальцы.

Подвалы и первый этаж предназначались для размещения 22 (!) магазинов. На втором этаже находились городской ломбард (вместе с управой и кладовой) и аналог современного военкомата. Третий и четвертый этажи занимали комиссии городской управы (тут пальцы у вас и закончатся) по образованию, снабжению столицы, благотворительности, водоснабжению, больничная комиссия, статистическое отделение (с архивом и книжным складом), торговая депутация. На пятом этаже были народные училища (вместе с жильём для заведующего) и Городской музей. Кроме того, городская типография заняла несколько помещений на разных этажах здания.

Это был буквально МФЦ до изобретения МФЦ. Хорошая новость в том, что здание продолжают занимать государственные организации, а это значит, что если вы будете гулять в будний день, то сможете зайти внутрь и попытаться найти сохранившиеся элементы внутреннего декора!

Также настоятельно рекомендую вам зайти во внутренний двор. Обычно дворы-колодцы не украшали, но здесь вы увидите много интересного!

Ну а мы двигаемся дальше по чётной стороне Садовой улицы в сторону ещё одной башни подозрительно напоминающей пожарную каланчу (это она и есть).

Съезжий дом Спасской части (Садовая 58)

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHSXvEKv

Сегодня слово «съезжий» для нас непривычно, но сложно назвать его непонятным. Значение этого слова на удивление очевидно: съезжий дом, это дом, куда съезжаются, где собираются.

Съезжие дома в Российской Империи - это здания, часто с замкнутым двором, где размещались полицейская и пожарные части.

Мы не случайно шли по чётной стороне. Чтобы получше рассмотреть каланчу, вы перейдёте дорогу позже. Для начала вашей задачей будет найти на здании съезжего дома уцелевшие часы марки Винтер. Фирма Фридриха Винтера это буквально Rolex в мире башенных часов Российской Империи. Часы именно этой марки вы можете увидеть на Адмиралтействе, Думской башне, башне Московского вокзала и Училищного дома имени Петра Великого (впечатляющее здание со шпилем рядом с крейсером Аврора). Работала компания Винтера и с другими государственными учреждениями.

От башни переходим Садовую улицу, чтобы оказаться на Большой Подьяческой и отфотографировать Съезжий дом. Дальше нам будет нужно немного пройти по чётной стороне Большой Подьяческой, наслаждаясь блеском купола Исаакиевского собора впереди. И довольно быстро мы увидим наш следующий дом.

Здание Подьяческой трансформаторной подстанции городского трамвая (Большая Подьяческая 27).

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHS2EFoB

Тут можно произносить следующие фразы:

«Вот умели же строить!»

«Во времена были, даже будки трансформаторные с подвывертом!»

«Реально трансформаторная подстанция?!»

Да, умели строить, и реально даже трансформаторная подстанция с подвывертом. И, да, это самый настоящий модерн. Такой модерн, что можно под стеклянный колпак и в палату мер и весов. Но в добавок ко всему, это ещё и модерн в исполнении Алексея Зазерского. Именно он спроектировал многострадальный Дом Басевича. Но для меня показатель его гениальности - туалетный павильон в Александровском саду. И это не шутка. Работу, за которую другой архитектор не взялся бы, посчитав не достойной именитого зодчего, Зазерский выполнил с блеском. Поэтому после завершения этой прогулки, подумайте над тем, чтобы прогуляться до Александровского сада и найти этот павильон. Ещё и Исаакий сможете посмотреть.

А пока идём дальше до следующего перекрестка, видим уже знакомое название - проспект Римского-Корсакова. Поворачиваем налево.

Пересекая канал Грибоедова по Харламову мосту присмотритесь к дому, похожему на табуретку (Набережная канала Грибоедова 104/25). Это очень важный дом для русской литературы. Здесь после переезда в Петербург поселится Александр Сергеевич Грибоедов. А по мнению многих исследователей (хотя есть и противники этой версии) здесь жила ещё и Алена Ивановна. Как? Вы не знаете Алёну Ивановну? Простительно. Но имя её убийцы, Родиона, вы знать должны.

Не сворачивая идём вперёд до Никольского сада. Здесь можно обратить внимание на дом номер 33 по Римского-Корсакова (https://yandex.ru/maps/-/CHS2E07y). 1877 год, архитектор Виктор Шретер. Был фанатом стиля неоренессанс, но много строил и в стиле эклектики. А ещё он считается одним из зачинателей кирпичного стиля. Кто-то говорит, что он был первым архитектором этого направления, но я предпочту более аккуратную формулировку.

И этот дом тоже кирпичный стиль. А интересен он тем, что всё-таки чаще мы привыкли видеть русские национальные мотивы в кирпичном стиле. Здесь же мотивы мавританские. Но это всё-таки конусный объект, не главный. Поэтому идём дальше. Вперёд к Кашину мосту.

По нему мы пересечём Крюков канал и окажемся в Коломне. Коломну называют душой Петербурга. И я не могу с этим не согласиться. Уверен, вы тоже это почувствуете.

Это не центр, но оглядываясь по сторонам, вы ни на секунду не усомнитесь, что находитесь в Петербурге. Здесь совсем не многолюдно (особенно если не подходить близко к Мариинке). На этом этапе рекомендую вам замедлить шаг. Радикально замедлить. И обернуться.

Доходный дом Веге (Римского-Корсакова 41).

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHS2EPlH

Есть такая городская байка, что в Петр запрещал строить в Петербурге дома мрачных цветов. Мол, и без того у нас пасмурно, пусть хоть дома будут весёлых расцветок. Но к моменту, когда архитектор Овсянников строил этот дом (1912-1914), Пётр без малого два века, как умер.

Суровый и даже брутальный неоклассицизм этого здания кому-то может напомнить Дом Трёх Бенуа на Каменноостровском. И это не случайно, ведь Сергей Овсянников участвовал и в его проектировании. Заметна в доме Веге и ещё одна важная тенденция петербургской архитектуры десятых годов прошлого века: всё чаще вместо дворов-колодцев архитекторы (не в последнюю очередь по желанию заказчиков) строили дворы-курдонёры. Холодный расчёт - в домах с курдонёрами было элементарно больше видовых квартир, что увеличивало доход владельца.

Посмотрев на дом Веге и преодолев Кашин мост, поверните налево и идите вдоль набережной Крюкова канала. Наша цель Пикалов мост.

Вставайте. Всё. Катарсис. Один из лучших видов Петербурга.

Семимостье.

На карте: https://yandex.ru/maps/-/CHS2IYOh

Помимо Пикалов моста, на котором вы стоите, удивительный септет Семимостья также составляют: Кашин мост, который мы прошли ранее, Красногвардейский, Ново-Никольский и Старо-Никольский, Могилевский и Смежный.

Здесь можно и нужно простоять долго. Конечно, в первую очередь нужно смотреть на Николо-Богоявленский морской собор и его колокольню. Шедевр елизаветинского барокко середины XVIII века. Архитектор Савва Чевакинский настолько любил барокко, что с наступлением эпохи классицизма удаляется в своё имение, где будет вести практически отшельнический образ жизни.

Также ваше внимание привлечет и Исидоровская церковь при Православном эстонском братстве. И если вам кажется, что исторически эстонцы лютеране, у меня для вас сразу два необычных факта. Во-первых, на начало XX века (а церковь строили с 1903 по 1907 годы) в Петербурге было больше 20 тысяч православных эстонцев, и селились они преимущественно как раз в Коломне. Во-вторых, даже сегодня православие - самая крупная христианская конфессия в Эстонии. Да, до Второй мировой мировой войны протестанты составляли около 80% населения балтийской страны. Но сегодня Эстония это одна из наименее религиозных стран. Число лютеран радикально сократилось, а православных напротив увеличилось.

Исидоровская церковь при Православном эстонском братстве. Такой кадр можно поймать, если прогуляться ещё и после прогулки.

И не могу не отметить ещё один дом. Да, он выбивается из общей панорамы. Да, он «выпадает» исторически. Но я люблю геометризм советской архитектуры. А балконы на фасаде этого дома для меня вообще чистый Мондриан. Уже чувствую, как комментаторы пишут гневные сообщения, но попробуйте, приняв объективную реальность (этот дом уже построен), всмотреться, понять и полюбить.

Здесь наша прогулка заканчивается. Но есть варианты продолжения:

Для уставших:

Отдохнуть в Никольских рядах. Там есть, где посидеть, чем заняться и чем утолить голод и жажду.

Для жаждущих продолжения прогулки:

Дойти до Исидоровской церкви, чтобы получше её рассмотреть. А от нём отправиться к Новой Голландии. Там уже можно будет отдохнуть и поесть в самом необычном по форме гастро-пространстве Петербурга - Бутылке.

Для тех, у кого хорошая память:

Пойти в сторону Исаакия и погулять по Александровскому саду. Найти модерновый туалетный павильон проекта Зазерского и восхититься.

А здесь можно посмотреть ещё два моих маршрута прогулок:

Ставьте лайки, оставляйте комментарии - это будет лучшей благодарностью, если вам нравится то, что я делаю!

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

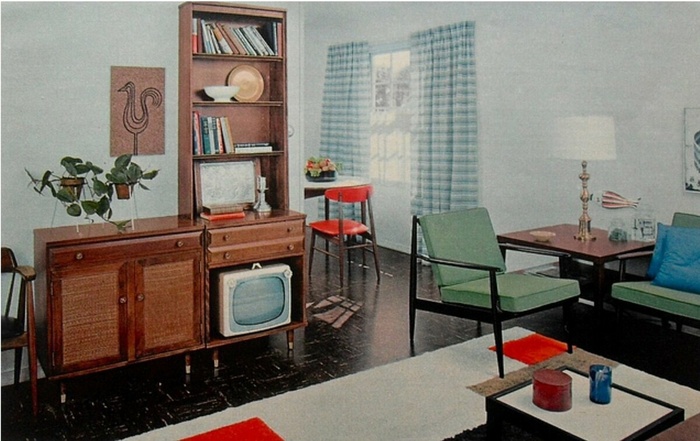

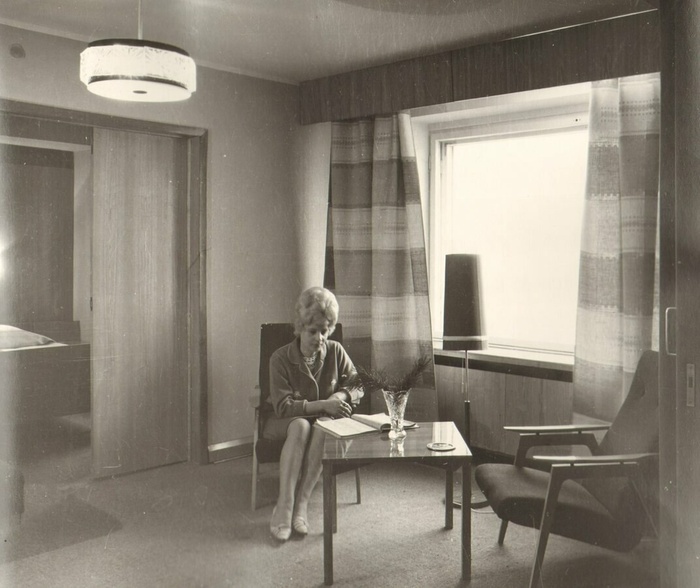

Стиль Mid-century modern

Много света, легкие стеллажи, зелень и психоделической раскраски шторы. Идеальный стиль 60-х.

Появился mid-century modern в послевоенное время в Америке и Европе. Впервые дизайнеры начали создавать мебель для обычных людей небольшого, бюджетного жилья. Легкая и лаконичная мебель задумывалась для скромных квартир с невысокими потолками, и сейчас она прекрасно вписывается в современные квадратные метры.

В конце 50-х в СССР началось массовое строительство жилья. Хрущевские квартиры по сравнению со "сталинками" были компактнее, высота потолков требовала новых решений в организации пространства. И тогда СССР обратил внимание на западный стиль Mid-century modern. Заграничные образцы сначала появились в выставочных павильонах, а вскоре советские фабрики начали выпускать свои аналоги.

Признаки стиля: обои с геометрическими и растительными принтами, консоли, серванты и комоды на тонких расставленных в стороны ножках, разнообразные светильники, напоминающие космические сооружения. Мебель как будто парила в воздухе, создавая иллюзию большого светлого пространства.

И снова этот, слегка старомодный, стиль середины прошлого века стал популярен. Почему? Да потому, что любая мода циклична, потому что люксовый ар-деко, громоздкая классика, безжизненный хай-тек и другие, сложнореализуемые для обычного человека, стили

приелись. Кризисы вынуждают людей больше времени проводить дома и экономить деньги, думать об экологии, снижении потребления и вторичном использовании предметов быта.

К тому же 60-70-е во всем мире были практическими самыми спокойными и стабильными годами и ассоциируются с беззаботностью хиппи и энтузиазмом наших шестидесятников. С хорошим настроением и яркими красками ассоциируются эти годы. Вспомните задорные мини-юбки, клеши и сумасшедших расцветок рубашки и галстуки наших родителей...

Поэтому вернулись в моду комоды и кушетки хрущевской оттепели, румынские полированные серванты, хрустальные люстры времен СССР, изящные кресла с деревянными подлокотниками. Все это еще можно купить на авито за копейки или выкопать из хлама в своем гараже.

Дизайн интерьера: https://vk.com/n_s_art