«У шаманов сейчас безработица»1

О чём говорили депутаты Первого туземного съезда

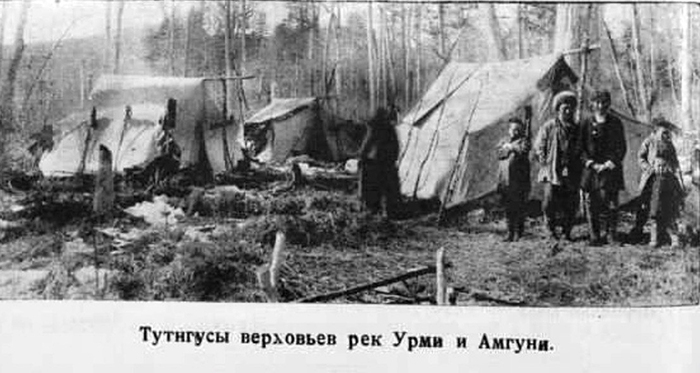

100 лет назад, 15 июня 1925 года, в Хабаровске открылся Первый туземный съезд народов Дальнего Востока. По нынешним временам и название, и повестка этого мероприятия совершенно неполиткорректны, отдают махровым расизмом. Советские чиновники, обращаясь к делегатам съезда, начинали речи такими словами:

«Товарищи туземцы! Вот вы здесь, отсталые народности, живущие в тайге, в тундре, по берегам рек…».Или, например, так: «В то время как империалисты душат, грабят, топят в крови всякое проявление национальных стремлений, мы стараемся помочь отсталым народностям».

Набиравшая тогда обороты пропаганда дружбы народов противопоставляла «плохой» империалистический колониализм «хорошему» социалистическому подходу к «проблеме туземцев». В середине 1920-х советская власть начала заигрывать с коренным населением, и у неё на то были свои причины.

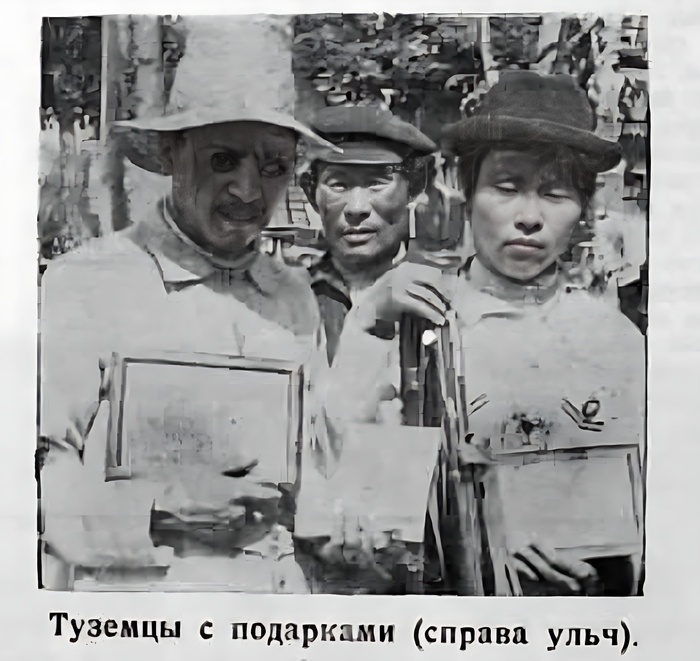

«Делегатам Съезда торжественно вручаются берданы с подсумками и патронами, портреты т. Ленина, литература и значки с портретом т. Ленина. Вручение подарков делегатам покрывается шумными аплодисментами и звуками Интернационала. Председатель Съезда т. Гамарник, закрывая заседание, говорит: „Товарищи, мы вручили туземцам берданки для добывания средств пропитания, а также для борьбы против тех, кто посягнёт на завоевания нашей революции. Туземцы—хорошие стрелки. Мы знаем, что если на берегах Тихого океана начнётся борьба против Советской власти, то туземцы будут лучшими стрелками в Красной армии“». (Из протокола съезда)

На самом деле, борьба против советской власти на Дальнем Востоке началась сразу после того, как там появились первые комиссары, и не прекращалась до конца 1920-х годов. Национальные восстания вспыхивали повсюду—от Чукотки до Байкала. Поводов для недовольства у «туземцев» было хоть отбавляй. Ещё никогда за 300 лет российского подданства они не сталкивались с такими масштабными государственными поборами на грани откровенного грабежа.

В мае 1924 года восстали приморские тунгусы.

«Они (тунгусы) всегда жили по своим родовым законам, а теперь власти обложили налогом их оленей, собак и даже каждое дерево, срубленное на жердь для урасы или на бересту для лодки, что для тунгусов было примерно то же самое, как если бы их заставили платить за воздух, которым они дышат. Правила регистрации пушнины дошли до полного абсурда: на тысячеверстных таёжных просторах охотник обязан был прибыть непременно в Аян или Нелькан, найти представителя власти (тот мог быть пьян, или не в духе, или уехать по делам), предъявить разрешение на охоту вкупе с квитанцией об уплате пошлины за таковое разрешение и добытые шкуры… затем с помощью человека, знающего тунгусский язык и умеющего писать по-русски, что вместе встречалось нечасто, заполнить анкету с точным указанием, в каком месте и в какой день какого месяца был убит тот или иной зверь, и ещё уплатить пятипроцентный сбор с гипотетической стоимости каждой шкуры»,—пишет Леонид Юзефович в документальном романе «Зимняя дорога».

Доведённые до отчаяния грабительской национальной политикой молодого советского государства, тунгусы и якуты взялись за оружие. Целый год отряды повстанцев численностью около 600 человек действовали на юге Якутии и в Дальневосточной области. Летом 1924 года они захватили порт Аян на берегу Охотского моря, свергли там советскую власть и провели национальный съезд, объявивший о создании «Тунгусской республики». Через радиопередатчик восставшие обратились к Лиге Наций с просьбой принять в свой состав новое «государство». Лига, однако, безмолвствовала. Неизвестно даже, дошла ли до неё тунгусская радиограмма. Тем временем части Красной Армии медленно, но верно подтягивались к Аяну сквозь зимние метели и весеннюю распутицу. Вскоре повстанцы оказались зажаты между большевиками и морем. Наконец, 9 мая 1925 года, так и не дождавшись признания мирового сообщества, Тунгусская республика самораспустилась в обмен на амнистию для членов её «правительства».

Это случилось всего за месяц до открытия Туземного съезда в Хабаровске, на котором присутствовали делегаты-тунгусы, знавшие о восстании не из советской прессы, а из первых рук, от своих родичей. Они тоже получили берданки в знак того, что советская власть добродушно предлагает им забыть старые недоразумения и вместе бороться с общими врагами—китайцами.

Так уж исторически сложилось, что коренные жители, промышлявшие вдоль Амура охотой и рыболовством, боялись в первую очередь не русских/советских колонизаторов, а пришлых бизнесменов и бандитов из Китая, которые могли извести малые народы за одно-два поколения, просто покупая их женщин.

Шерше ля фам в тайге

Рабовладение в Сибири было обычным делом ещё до прихода русских. С их появлением спрос на рабов и, особенно, рабынь резко вырос. Невольничьи рынки официально действовали в Тобольске, Тюмени и Томске вплоть до середины XIX века. Известный сибирский историк Серафим Шашков писал: «Прежде всего, русским нужны были женщины, и вот они обращают в рабство инородок, делают их своими наложницами-жёнами и рабами-хозяйками».

Цены на «продажных жён и наложниц» менялись сообразно с обстоятельствами места и времени. В XVII веке женщина-инородка стоила достаточно дорого—от 10 до 20 руб. Но цены опускались по мере насыщения рынка живым товаром. Уже при Екатерине женщину в Сибири можно было купить за 3–5 рублей. А дети шли на продажу практически за бесценок. Девочек-остячек, например, продавали за 20 копеек.

В просвещённом XIX веке российские власти пытались ограничить рабство указом, по которому разрешалось покупать или выменивать детей-инородцев и использовать их в домашнем хозяйстве только до 25–летнего возраста.

Эта идея вызвала недовольство сибиряков, которые засыпали правительство жалобами на то, что невыгодно покупать и содержать невольников, если приходится их отпускать в расцвете сил и трудоспособности.

Понятно, что такую «почтенную» древнюю традицию нельзя отменить в одночасье каким-то указом. На Дальнем Востоке были свои невольничьи рынки и каналы поставки «товара».

К примеру, чукчи-поморы, пересекавшие Берингов пролив на байдарах, промышляли вдоль побережья Аляски береговым пиратством на манер викингов. В ходе набегов они брали в плен эскимосок, индианок, белых и чёрных американок, становившихся «живой валютой» в дальнейших торговых операциях. Казачьи донесения XVIII века упоминают «пленницу американского происхождения, которая была взята островитянами десяти лет от роду, продана затем оленным чукчам за копьё с железным наконечником и два белых пыжика, а потом перепродана анадырскому казаку за медный котёл».

Но казаков и других служилых людей из России на Дальнем Востоке было относительно немного по сравнению с китайскими «первопроходцами», которые тысячами являлись с юга осваивать богатства Амурской тайги. В Приморье они добывали трепангов. Из Амура, Зеи, Биры и Биджана черпали осетровую и красную рыбу. В таёжной чаще ловили тигров—исключительно самцов, которым отрезали пенисы для приготовления спиртовой настойки, увеличивавшей мужскую силу—эта «дальневосточная виагра» всегда очень ценилась в Поднебесной. И кстати, ценится до сих пор.

Кроме того, на приграничных территориях китайцы (и корейцы) выращивали опиумный мак, плантации которого приносили огромную прибыль. Наркобизнесмены давали за женщин хорошие деньги. Местный охотник не мог предложить родителям невесты калым такого размера и в результате нередко оставался холостым. На «китайскую угрозу» делегаты съезда жаловались Уполномоченному по делам туземцев (называвшемуся на советском новоязе «уполтузделом»):

«Браки (с туземными девушками) корейцами и китайцами учиняются в целях получения защиты со стороны рода их жён. Защита эта обычно нужна им для спокойной работы или по макосеянию, или спекуляции…»,—говорил один из участников съезда.

Депутатка от гольдов Екатерина Удынкан рассказывала, что её соплеменники торгуют своими дочерями, продавая их «как скот»:

«Судьба женщины до сих пор прежняя—отец по несколько раз то продаёт свою дочь, то отбирает и вновь продаёт. Поэтому туземцы живут хуже животных. Купит старый человек себе молодую жену и только портит её, а детей нет, и численный состав туземных племён не увеличивается. Если же прекратить продажу женщин, то население станет увеличиваться, молодое поколение будет сильным, здоровым, умным, ловким, а если оставить всё по-старому, то жёны будут только у богатых, китайцы будут покупать для себя ваших женщин, а у вас жён не будет, а потому и населения прибавляться не будет, а дети будут рождаться слабыми и скоро умирать»,—так записаны в протоколе съезда слова Екатерины.

Женская эмансипация была одним из главных козырей большевистской пропаганды. Октябрьская революция 1917 года отменила не только частную собственность, но и «половой вопрос». Советские женщины получили равные права с мужчинами на работе, в постели и в общественной жизни. Красавица-спортсменка-комсомолка была чертовски привлекательным символом сексуальной революции двадцатых годов, происходившей в Стране Советов.

«Романтика революции имела вполне определённую гендерную природу: обычно она повышала привлекательность русских женщин в глазах западных мужчин»,—пишет Александр Эткинд в своей книге «Толкование путешествий», посвящённой в том числе путешествиям из США в СССР, которые совершали прогрессивные американские юноши в поисках «настоящей свободы».—«Уже на пароходе… американцы называли друг друга товарищами и мечтали то о встрече со Сталиным, то о любви с комсомолкой». А. Эткинд. «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах»

Идея освобождения женщины привлекала не только прогрессивных американцев, но и молодёжь коренных народов. К 1925 году комсомольцы появились и в дальневосточной тайге. Как положено комсомольцам, они проводили в жизнь решения разных съездов, устраивая собрания среди «отсталых народностей, живущих в тайге, в тундре, по берегам рек». Вот постановление одного из них, одобренное открытым голосованием:

«Выдачу замуж девушек считать законным не ранее года после появления менструаций» (Протокол № 2 Кербинского подрайонного собрания от 1 июня 1925 года, § 6. Раздел III).

А оленей меньше

Кроме красивых слов и ярких лозунгов о новой жизни, в протоколах Туземного съезда зафиксирована неприятная для советской власти правда, подтверждённая статистическими данными. В 1925 году «туземцы» жили значительно хуже, чем до большевистской революции, которая «освободила угнетённые народы»:

«Если взять статистические данные 1906 года, когда в пределах Амурской губернии насчитывалось 18 000 оленей, и сравнить с данными настоящего времени, когда имеется только 5035 штук, то падение оленеводства выразится в 68 проц. При этом в среднем хозяйстве прежде было 30 шт. оленей, в настоящее же время не более 8–10 шт. Эпизоотии, падежи, употребление оленей, в силу голодовки, в пищу приняли хронический характер» (Из доклада уполтуздела Амурской губ. тов. Иванова)

Падение оленеводства на 68 процентов фактически означает голодомор. Люди должны были не только сами чем-то питаться, но и кормить охотничьих собак. При том, что к концу зимы, когда заканчивались всякие припасы съестного, охотиться в лесу было ещё не на кого. Охотники и их родичи доедали последних оленей, после чего им оставалось только умереть от голода. Что и происходило регулярно по всему Дальнему Востоку. Так что продажа девочек зачастую становилась для их семей последней возможностью выжить.

В этом плане новые советские законы—о выдаче девушек замуж с 18 лет или об обязательном школьном образовании—не способствовали выживанию тех, кто вёл традиционный образ жизни, занимаясь охотой и рыбалкой. Обычно мальчики начинали тянуть сети и ходить на зверя с 10–12 лет. А теперь, вместо обучения этим навыкам, родители должны были отправлять детей в школы-интернаты, где их учили русскому языку и политической грамоте.

В тайге эти предметы были совершенно бесполезны. Фактически новая власть, пусть из благих побуждений, в борьбе за всё хорошее, разрушала традиционный уклад и лишала людей поддержки—как экономической, так и моральной. Некогда самостоятельные, практически независимые «ясачные люди», которые поставляли государству экспортный товар—драгоценную пушнину, теперь превратились в нищих, сидящих на пособии, полностью зависимых от чиновников и не знающих своих прав граждан второго сорта. Чем активно пользовались представители советской власти на местах:

«Почти каждый сельсовет выносил постановления об обложении туземцев подводной повинностью, в большинстве случаев бесплатной. Подобного рода ненормальности пришлось сразу же устранять и разъяснять туземцам, что бесплатно возить они никого не обязаны»,—постановил Туземный съезд.

Правда, донести «решения съезда» до всех представителей коренных народов, живущих в местах отдалённых и труднодоступных, было решительно невозможно. Протоколы съезда, отпечатанные в Хабаровске небольшим тиражом, в национальных селениях не мог прочесть почти никто. Владеющие русской грамотой встречались там исключительно редко. Ликбез с трудом распространялся на Дальнем Востоке. За всю первую пятилетку (1928–1932) на огромном пространстве от Читы до Владивостока появилось всего 15 школ-интернатов для «детей туземцев».

В целом ситуация напоминала роман «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова, где «немое кино уже не работало ввиду наступления эры звукового кино, а звуковое ещё не работало по причине организационных неполадок, связанных с ликвидацией эры немого кино».

Другой традиционной опорой «туземной» жизни был шаманизм. Но шаманы попали под раздачу как «служители культа». Конфискация бубнов и переплавка медных амулетов на нужды народного хозяйство (которому, очевидно, было не продержаться без этих нескольких пудов цветмета) сильно подкосили ритуальные практики, питавшие духовную силу малых народов. Теперь они чувствовали себя потерянными в дивном новом мире диктатуры пролетариата:

«Шаманство у туземцев падает, и у шаманов сейчас такая же безработица, как и у наших попов. В Кербинском районе есть один только шаман, но теперь к нему мало обращаются, так как мало стало пушнины и других вещей, а без этого к шаману лучше и не ходить. Доктора нет, а есть только фельдшер, который вечно пьян, плохо обращается с русским населением, а ещё хуже с туземцами. Придёшь к нему, а он ногами затопает, выгонит и лекарство не даст» (Из протокола съезда)

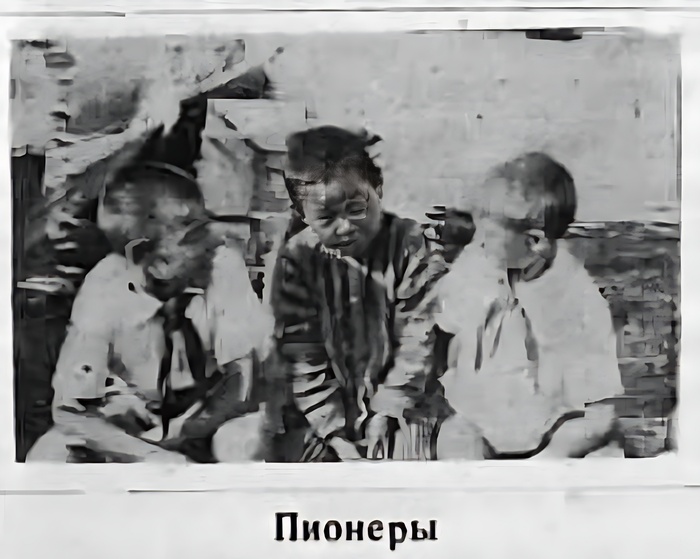

Туземный съезд в Хабаровске продолжался пять дней и завершился духоподъёмно—явлением вестников новой жизни—пионерского отряда с барабанами. Такое символическое замещение шаманских бубнов знаменовало собой культурную революцию, стирание грани между городом и деревней, борьбу хорошего с ещё лучшим и обещание коммунистического рая. Жить становилось веселее. Юная пионерка, товарищ Таратина, обратилась к делегатам съезда с призывом:

«Товарищи-туземцы! Отдавайте ваших детей в наши пионерские отряды, и они поведут за собой своих отсталых отцов».

После этого (как гласит стенограмма) под звуки фанфар и барабанный бой отряд юных пионеров покинул зал заседаний Съезда.

Россия, моя Россия...

Россия, моя Россия...

Страна гармонии и противоречий, страна возможностей и ограничений, страна гениев и глупцов, философов и невежд, героев и предателей. Лоскутное одеяло из побед и трагедий, дворцов и панелек, суперкомпьютеров и разбитых лампочек в подъезде.

Страна с историей круче, чем сценарий любого сериала. Страна, где события меняются быстрее, чем тренды в TikTok. Страна, в которой тебя могут жирно задиссить и щедро плюсануть.

Бурлящий котёл идей, смыслов, чувств — плавящий, переплавляющий и выплавляющий.

Сквозь бесконечную череду нападок в твой адрес ты не раз ходила по тонкому льду и лишь крепла. Ты была, есть и будешь. Великая, справедливая и мудрая.

И пока кто-то жалуется, ворчит и плюётся, ты вершишь историю, открывая себя миру с самой неожиданной стороны.

За тебя!

Матушка Россия

Непокорные горные цепи

Врезаются ввысь в небеса,

Ароматные вольные степи —

До горизонта, не видно конца!

В ущельях, окутанных тенью,

Под кроной таёжных лесов,

За блестящим озёр отражением

Скрывается мудрость веков.

Матушка Россия —

Воля и простор,

Выдержит, осилит

Внешних бурь напор.

Верным ориентиром

Всем ветрам назло,

Истым исполином

Быть ей суждено!

Здесь арктический ветер гуляет

Сквозь хрусталь нетающих льдов,

А весной снова жизнь расцветает

И пестрит вереницей цветов.

Здесь народов живёт немало,

Дружно, мирно из века в век,

Нас история крепко связала

Рукавами могучих рек.

Матушка Россия —

Воля и простор,

Выдержит, осилит

Внешних бурь напор.

Верным ориентиром

Всем ветрам назло,

Истым исполином

Быть ей суждено!

Миру щедро таланты дарует,

Красотой своей покорит,

Добротой своей очарует

Безграничной русской души!

Коли в гости пришли к нам с миром,

Полон милости отчий дом,

Коли в вихре страстей бесчинном,

Слышишь? По тебе колокольный звон!

Дом, которого нет. Чудесная история последнего жилья МариПалны

Эта удивительная история случилась и продолжается в одной из глухих деревень Вепсского леса. Меня она очень меня тронула и глубоко запала мне в душу. Пусть вас не удивляет название, всё именно так, как написано в заголовке.

Прошлое и настоящее деревни Средняя

Деревня Средняя — одна из небольших деревушек в Вепсском лесу на окраине Ленинградской области. Вокруг леса да болота, среди них петляет река Оять. Места глухие, но живописные. Издавна жили здесь вепсы — небольшой народ, про который, возможно, вы слышали в школе на уроках истории. Помните про народы весь и чудь? Да, это вепсы.

Жили и по сей день живут вепсы скромно и небогато. Проблемы тут те же, что во всей стране: деревни вымирают. Если раньше в деревне Средняя было несколько десятков домов, то теперь осталось несколько, да и в тех почти никто не живет. В четырех деревнях круглогодично живут только в пяти домах. Какие-то дома используются как дачи, какие-то стоят заброшенные, а большинство и вовсе давно разобрали на дрова. Такая участь была уготована и дому Марии Павловны, о котором пойдет речь. По документам этого дома не существует. Когда в деревнях рубили избы, никто не задумывался о документах, а сейчас оформление документов обойдется дороже, чем стоит сам дом. Несколько лет назад эту избу продавали на дрова за 7000 рублей. Но дальше случилось чудо.

Живописная природа тихого уголка и самобытная культура вепсов привлекали сюда творческих людей, которые стремились немного отдохнуть от городской суеты. Так в Вепсском лесу появились художники, режиссеры, писатели, профессоры и другие активисты, которые не дали разобрать дом.

Дом Марипалны

Несколько слов о хозяке дома. Мария Павловна Смирнова была женщиной работящей и небогатой. Так получилось, что она не вышла замуж, не родила детей, не нажила ни состояния, ни почетных званий. Работала в лесу на окорке деревьев и почти всю жизнь прожила в общежитии. Лишь ближе к старости ее брат перевез в дом в деревне Средняя. Потом брата не стало, а в 1992 году не стало и Марии Павловны. По всем законам нашего общества память о женщине должна была кануть в Лету, но благодаря творческому сообществу, сложившегося в полузабытой деревне, именно этой жительнице довелось стать увековеченной в этой истории.

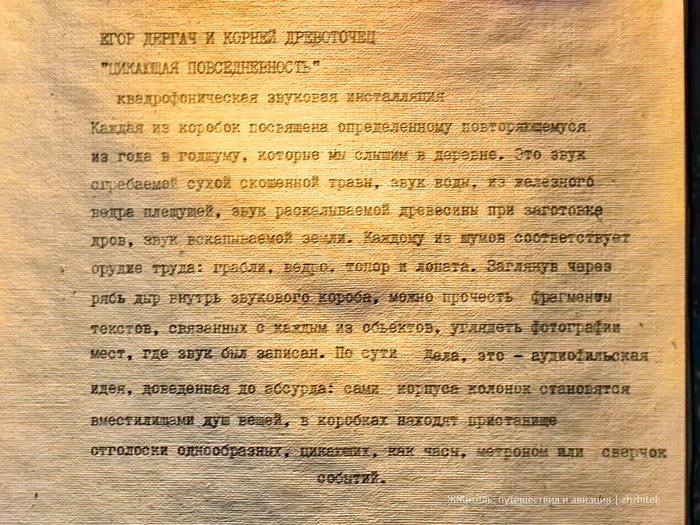

Дом Марипалны решили сохранить от разрушения. Его выкупили, подлатали и сначала внутри устроили выставку, а затем замахнулись и организовали целую галерею современного искусства. Поспособствовала этому эпидемия коронавируса, когда художники, артисты, режиссеры приехали самоизолироваться от напасти подальше от города. Так обреченный дом превратился в центр искусства федерального уровня! Он наполнился арт-объектами, картинами, звуками, инсталляциями и живыми людьми.

Дом МариПалны привлекает внимание уже снаружи. Он вывернут наизнанку: на фасаде можно увидеть половики, одежду и другие предметы интерьера. Не удивляйтесь, если внутри увидите мох или траву. По воле художников пространство и время здесь ведут себя иначе, чем в привычном обыденном мире. У входа в дом на стене какое-то гигантское гнездо шерней. Оказывается, что это тоже арт-объект. Скульптура «паразитарий» наполнена бюстами политиков и исторических деятелей.

Немного поближе.

Переступаем порог дома и полутьма отзывается множеством хаотичных звуков. Это звуковая инсталляция: если поднести ухо к динамикам, то слышишь деревенские звуки. Тут и около некоторых арт-объектов есть описания — экспликации. Конечно, сюда лучше прийти с гидом, но, сами понимаете, в этой деревне и жителей не всегда застать можно. Поэтому лучше приезжать со знающими людьми.

Конкретно тут нужно больше слушать, чем смотреть. Искусство оно такое, многогранное

Современное искусство как хранитель истории

Изба представляет собой причудливое смешение реальной обстановки деревенского дома и самых разнообразных арт-объектов, в качестве которых могут выступать как и привычные предметы, так и совершенно неожиданные экспонаты. Многие надписи выполнены или продублированы на вепсском языке. Казалось бы, современное искусство, но оно стремится не заменить, а сохранить и развить историю и культуру древнего народа.

Внутри дома МариПалны

Каждый уголок наполнен смыслами и деталями. Осмотр избы превращается в диковинное путешествие, как будто оказываешься в параллельной реальности. Ощущаешь себя Алисой в Зазеркалье, только вместо Зазеркалья — далекая вепсская деревня с домом, которого здесь не должно быть. Да и сама деревня чудом не канула в небытие.

Кровать хозяйки дома тоже превратилась в арт-объект. Вместо простыни и одеяла — земля и мягкий мох, а на мониторе, установленном вместо подушки, транслируются пейзажи, призрачные дома, сны и воспоминания.

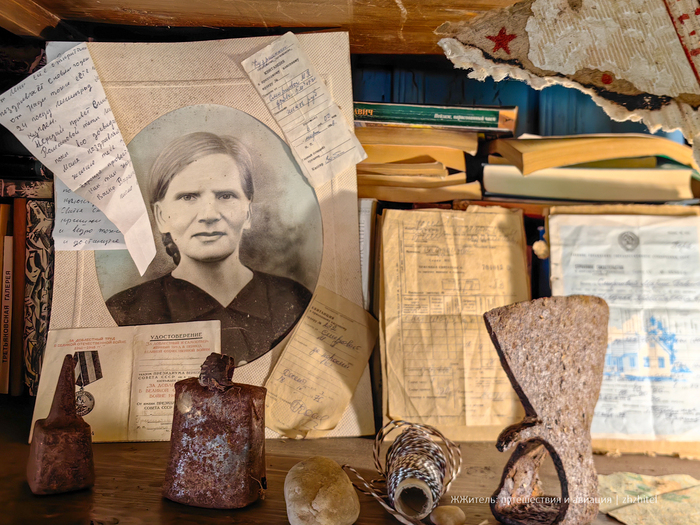

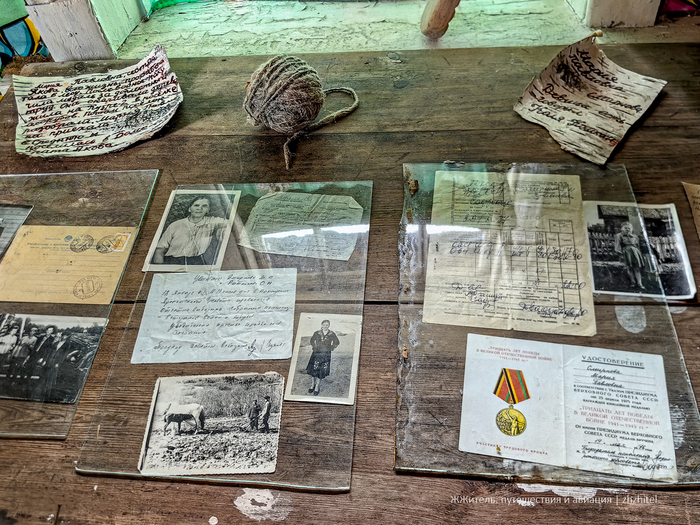

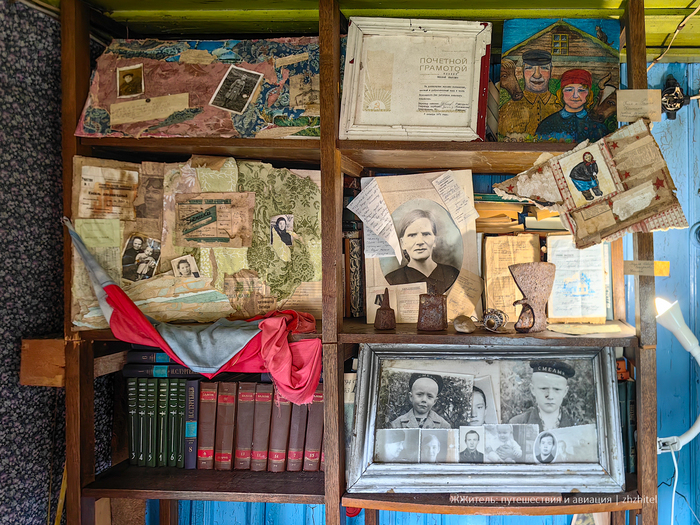

Часть экспозиции посвящена последней жительнице дома Марии Павловне. Получился небольшой, но самый настоящий музей. Только подумайте: музей не поэтессы, не политика, не царственной персоны, не чьей-то родственницы, а простой скромной жительницы деревни. От Марии Павловны осталось не очень много документов, но всё бережно собрано, а свидетельства тех, кто помнит Марию Павловну собраны и записаны.

Мария Павловна

Помимо Марии Павловны ее дом рассказывает об окрестных деревнях и тех, кто там жил раньше. Когда местных жителей пригласили на открытие галереи, они прониклись тем, что их история интересна кому-то еще. Первоначальные сомнения художников о том, что пожилые жители деревень не воспримут современное искусство, развеялись. Экспозицию приняли очень тепло. В дом Марии Павловны стали приносить сохранившиеся фотографии, документы, предметы быта.

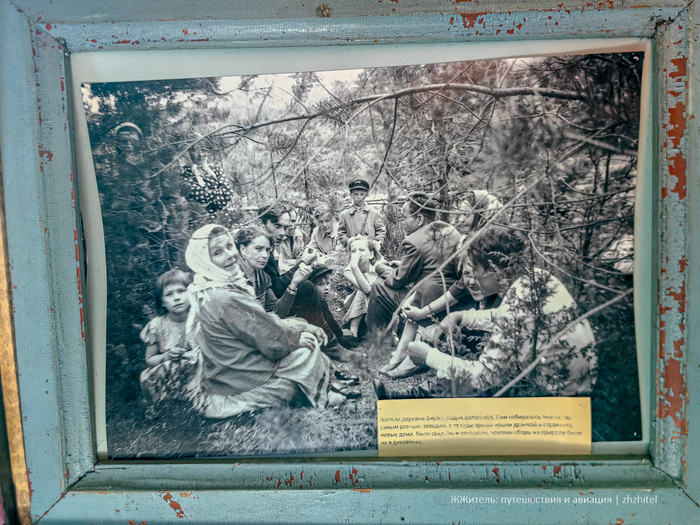

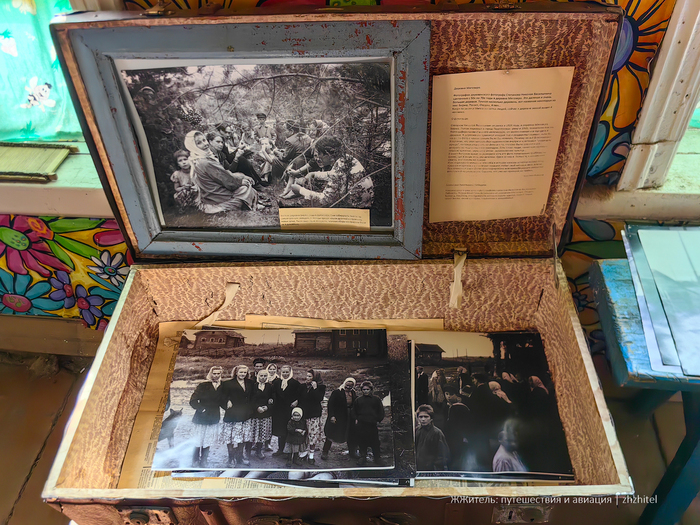

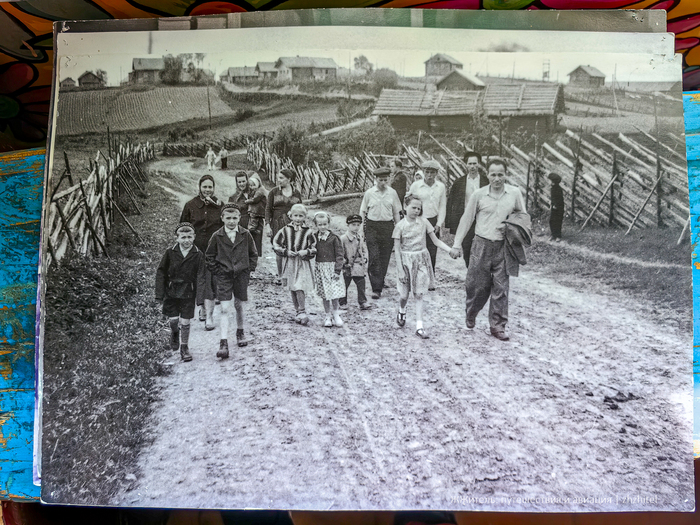

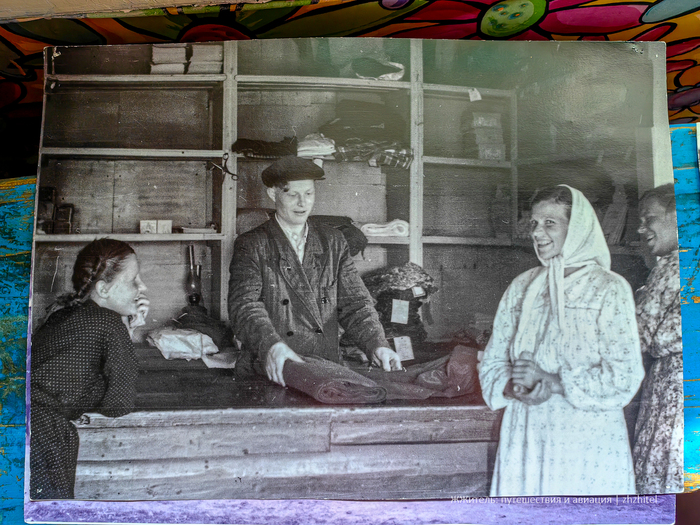

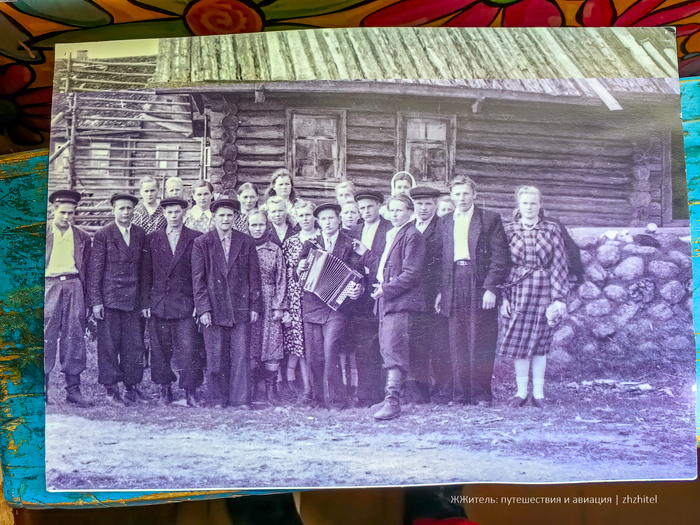

Так получили известность работы местного фотографа, снимавшего жизнь деревень с 1950-х по 1970-е годы. Самые простые, но столь трогательно выглядящие сейчас сюжеты: посиделки в лесу, покупки в магазине, деревенские праздники. На оборотах и в подписях — воспоминания старейших жителей села.

Жители окрестных деревень принесли старые пленки, на которых обнаружили уникальные кадры

Я человек увлекающийся и мог бы провести в этом доме несколько часов, обнаруживая всё новые детали, погружаясь в историю. Огромное спасибо всем, кто оказался причастен к сохранению, переосмыслению и наполнению этого дома. По-моему, это один из лучших примеров того, как современное искусство может вести диалог с людьми, привлекать внимание к истории и культуре, хранить память о тех, кого давно нет с нами.

Покидаю дом в задумчивости и размышлениях. Где я был только что? В ветхой избе, которую чудом не разобрали на дрова? Или в прогрессивной галерее современного искусства, которая непостижимым образом оказалась не в Москве, Санкт-Петербурге или Париже, а на задворках цивилизации, где жителей и туристов меньше, чем пассажиров в утренней маршрутке? Почему меня так тронула судьба Марии Павловны, умершей, когда я еще сидел за школьной партой?

А вокруг бескрайний вепсский лес, хранящий множество удивительных историй. В этот раз я узнал ещё одну.

Думаю, что когда-нибудь я обязательно вернусь сюда, постучусь в соседний дом, надеясь застать хозяев, и попрошу ключ от дома МариПалны. Скорее всего, там уже что-то будет выглядеть иначе, и это еще один повод вернуться сюда снова.

Другие статьи цикла про Вепсский лес:

Где нет отелей, но есть душа: как живут в столетнем деревянном доме

Глубинка России. Как живет село Винницы, которое старше Москвы

Накануне Золотой свадьбы

Про СВО. Народы нашей Родины на её защите

Приветствую всех. Хотелось бы поделиться таким моментом. Все описываемое является моим личным мнением. Здесь я говорю только о народах, проживающих в нашей стране. Про узбеков, киргизов и т.д. соседей речь не идет. Да я и не встречал их почти на фронте. Все мы знаем, что на территории нашей необъятной проживает много народов. Я русский, тот башкир, тот калмык и т.д. Что на гражданке воспринимается, как должное. Что естественно и правильно. Внимание! Сейчас будет, наверное, пафосно, но я не знаю, как по другому выразить. Так вот, находясь долгое время на СВО, я поймал себя на мысли, что это не просто добрососедство, объединяющее нашу страну. Это наше сокровище, наша мощь, наша уникальность. Здесь, как нигде проявляется ментальность народов, дополняющая друг друга.

Я русский. Я горжусь этим. А еще я горжусь теми, с кем воюю бок о бок. С представителями других народов нашей Родины.

Я сижу не в духе, значит как пить дать скоро появится неунывающий рубаха парень татарин. Спросит - "Ну ты чего, командир? Я тут вот че узнал..." И вот я уже не могу остановиться ржать. После задачи хочется посидеть спокойно, по душам поговорить? Вот же чуваш Алим, которому я доверяю как себе. Получив ранение, я убедился, что добрее башкирских сестричек трудно найти. Нужен зам, чтоб быстро и жестко навести порядок в "беспредельном взводе"? Так вот же, дагестанец рядом. Жрать охота, караул. Надо срочно к осетину в блиндаж сходить. Голодный точно не уйдешь. Еще и с собой нагрузит. Срочно нужен снайпер? Бурят с якутом уже готовы выслушать приказ. Попал в окружение и походу хана? Да хер там, когда рядом бесстрашный тувинец Оюн. Как только удмурты умудряются так быстро и без потерь доставить бк и провизию на точку к пацанам? Вытащить раненого бойца срочно под обстрелом? Мой русский братан Виталя себя не пожалеет. Пленного надо взять? Со словами "я того бандеровца рот еб@л", ингуш уже тащит укропа. Что здесь делает ненец? Их и так мало осталось. А вот так. Тоже за страну не мог остаться в стороне. (К сожалению, уже 200.) Можно продолжать до бесконечности. Это не"дружбанародная агитация". Это факт. И я реально в ахуе, товарищи. Насколько все взаимосвязано. И вдвойне погано слышать как какой то ублюдочный недоблогер начинает пропагандировать в какой нибудь из республик свой пещерный нацизм и призывы отделиться от Москвы. Это, бля, смертельно для нашей страны, на мой взгляд.

До СВО я работал на дальнобое. Много где побывал. Но то, что я описал, для меня проявилось только здесь.

Один минус нашего интернационала - в ПВД(Пункт Временной Дислокации) только говяжья тушёнка.) Но татарин мне русскому всегда достанет свинину🤣

Всем добра.

Ответ на пост «Глава узбекской диаспоры Москвы заявил, что его народ должен провести "экспансию" в России, заменив русскую культуру своей»

Лично я, в общем то не против, какая разница, хакасы, тувинцы, буряты, якуты или узбеки. Мы к этому давно привыкли, нам в любом случае приходиться терпеть и сосуществовать вместе несмотря на различие менталитетов. Но, как всегда, есть пара нюансов:

1. Идёт упор именно на диаспоры, выдвижения именно своей нации вперёд и задвигании остальных назад. Это в общем-то норма для малых народов. Например, у хакасов это очень широко развито, национализм. Существует клановая система распределения должностей в гос. структурах, такие понятия как "помочь нации". Есть свои словечки для обозначения, например он(хакас) Тадыр(важно и гордо), а ты(русский) Казых(уничижительно), а ещё у них извечная война с соседними тувинцами которых они называют Толобайцы(оскорбительно), что значит пришлый, безродный, чужой, не имеющий право здесь находится. Так что отношения у нас к ним (Хакасам) примерно как к узбекам с их диаспорами. В качестве варианта шило на мыло, мы это может рассмотреть.

2. Что касаемо экспансии, то тут мы ещё посмотрим кто кого. Сами скурим и споим кого хочешь через ваши жеж кальяны. У нас в общем то есть своя богатая культура и судя по существованию по соседству с теми же Хакасами они все больше обрусевают и у молодых уже нет таких загонов как у старшего поколения, более того многие из них не знают родного языка и не хотят его учить. Если люди 40+ спокойно общаются на своем языке в общественных местах, то люди 20+ так не делают, потому что попросту не умеют. Да и в целом обрусевают и норм, отношение к ним такое же, никто не обращает внимание что он - не русский, если причин для обращения внимания нет. Есть глухие хакасские деревни где русские в диковинку. Вымирают, мы их всех на бутылочку посадили. Пьют всей деревней.

Так что, я не против узбеков, пусть приезжают и живут на общих правах. Но я резко против узбекских диаспор и экспансии. Приехали жить в Русский мир, так будьте добры, обрусейте. И никаких вопросов к Вам я более чем уверен, ни у кого не будет.

Более того, я лично знаю такие семьи которые приехали и за 10+ лет прижились, расслабились и реально обрусели, особенно мужчины, женщины ещё выполняют какие то свои правила по поводу покрытия головы, носят платки, но уже без фанатизма в глазах, думаю их дети или внуки будет хотеть пойти в школу с распущенными волосами или с косой как их подружка одноклассница и это нормально.

Так что, не надо сгущать краски и бить в колокола. Нас, славян, испокон веков хотят изжить, заменить, экспансировать, обратить в свою веру, и все татары и монголы делают это с завидной регулярностью, но как всегда сами попадают под влияние русского мира, проходит время и все начинается по новой, а мы жили, живём и будем жить.

Из книги В неведомых горах Якутии. Открытие хребта Черского. Обручев С.В. - Развитие письменности у малых народов

Наблюдение за сохранением и развитием уникальности в культуре якутского народа.

В СССР в первые же годы, активно началась ликвидация безграмотности и практика сохранения своей культуры при интеграции в общую культуру Советского строя

Книга 1928 года издания

День оленевода — праздник коренных народов Севера

В Новом Уренгое 8 марта совпал с днем оленевода!)

День оленевода — это уникальный праздник, который отмечают коренные народы Севера, в первую очередь ненцы, чукчи, эвенки и другие, связанные с оленеводством. Он возник в 1950–1960-х годах в СССР и стал важной традицией, символизирующей культуру и образ жизни этих народов.

Празднование Дня оленевода обычно проходит весной, в марте или апреле, когда начинается весенний пастбищный сезон для оленей. В рамках мероприятий проводятся различные конкурсы, народные гулянья, выставки, демонстрации оленеводческих навыков, мастер-классы и спортивные соревнования. Это время, когда люди собираются вместе, чтобы отпраздновать свою культуру, традиции и взаимодействие с природой.

Праздник служит не только для укрепления общинных связей, но и для сохранения и передачи традиционных знаний и обычаев младшему поколению. День оленевода также становится площадкой для привлечения внимания к вопросам сохранения традиционного образа жизни коренных народов и их прав.