Исследование ученых Пермского Политеха предскажет разрушение конструкций из углепластика

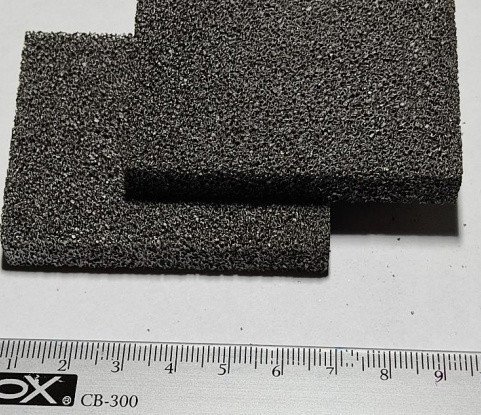

Образец углепластика после испытаний на межслоевой сдвиг с предварительным ударным воздействием с энергией 6 Дж

В конструкциях аэрокосмического назначения, например, БПЛА, а также морского транспорта и автомобилей все чаще применяют крепкий, но сверхлегкий углепластик, который по своим характеристикам превосходит высокопрочную сталь. Для активного внедрения любого материала в промышленность важно знать, какие эксплуатационные нагрузки приведут к его разрушению. Основное повреждение слоистых композитов, к которым как раз относится углепластик, при ударе – это растрескивание полимерного основания. При дальнейших нагрузках трещины распространяются, приводят к расслоению материала и разрыву волокон. Поэтому крайне важно изучать возможные механизмы деформации слоистых композитов. Ученые Пермского Политеха провели исследования над углепластиком и выяснили, какая нагрузка несет разрушающий характер. Результаты позволят спрогнозировать сценарий повреждения тех или иных конструкций, тем самым повысить их надежность.

Статья с результатами опубликована в журнале «Деформация и разрушение материалов», 2024 год. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-10205.

Углепластик – это полимерное основание, армированное углеродными волокнами (нитями). Эти нити очень тонкие и обеспечивают жесткость и прочность по оси волокон. Из них сплетаются ткани, которые кладутся друг на друга слоями и скрепляются с помощью специальных смол. Так получается композитный материал со структурой типа многослойного «пакета». Он обладает чрезвычайной способностью выдерживать высокие нагрузки и более чем на 30–50% легче традиционных металлических материалов. Поэтому углепластик очень подходит для облегчения конструкций ракетно-космической техники и многих других видов транспорта.

В процессе производства и эксплуатации композиционные элементы конструкции постоянно подвергаются ударным воздействиям, которые могут вызвать микроповреждения материала и снизить его прочность. Поэтому важно детально изучать, как те или иные нагрузки могут повлиять на работоспособность композита, прежде чем использовать его по назначению.

Для такого слоистого композита, как углепластик, критическим видом разрушения является межслойный сдвиг, когда под сильным напряжением происходит смещение между двумя слоями, например, в основании лопатки авиационного двигателя. Чтобы изучить предел этой деформации, при которой дальнейшая эксплуатация материала будет невозможной, ее моделируют и проводят испытания на прочность. Именно такие исследования выполнили ученые Пермского Политеха. С помощью современных методов экспериментальной механики они испытали межслойный сдвиг углепластика предварительными ударными воздействиями (то есть сначала исследовали образцы на удар, а затем на межслоевой сдвиг).

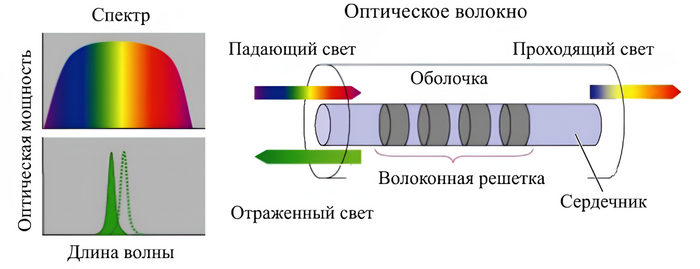

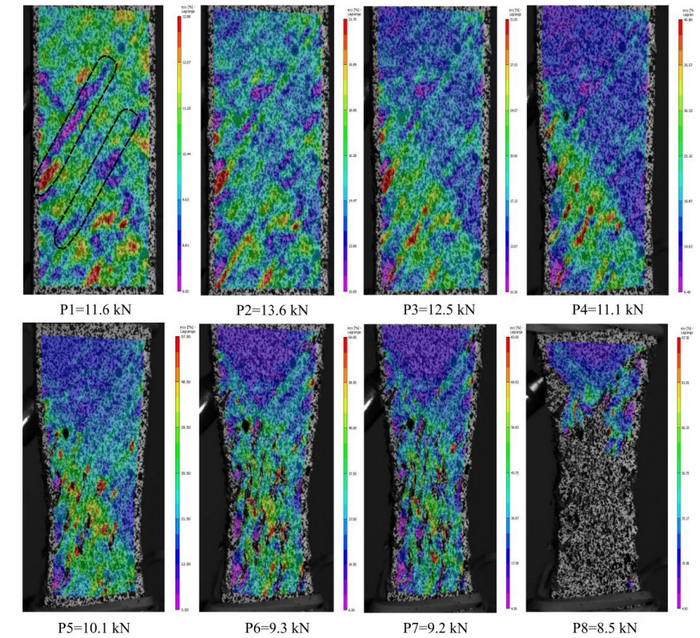

– Совмещение моделирования испытаний на прочность и таких методов, как акустическая эмиссия и корреляция цифровых изображений позволяет достаточно точно регистрировать и устанавливать вид повреждений, вызываемых сдвиговыми деформациями. Первый – регистрирует сигналы акустических волн, испускаемых объектом, благодаря чему качественно оценивается состояние повреждения композитов. А второй метод позволяет обнаружить локализацию и развитие различных дефектов структур в процессе нагружения, регистрируя поля перемещений и деформаций, – рассказывает аспирант кафедры экспериментальной механики и конструкционного материаловедения ПНИПУ Екатерина Чеботарева.

Политехники провели эксперименты с образцами углепластика с межслойным сдвигом в виде коротких балок. Их подвергали ударному воздействию энергией 1, 3, 5 и 6 Дж (мощность удара) падающим грузом. От начала механических испытаний до полного разрушения образцов все время регистрировали сигналы акустической эмиссии и поля деформаций. В итоге получили диаграммы статического нагружения после предварительного удара разной мощности и определили значения остаточной прочности углепластика при межслоевом сдвиге.

Результаты предварительного удара энергией 1 и 3 Дж практически не отличаются от исходных образцов. Они имеют схожие значения разрушающей нагрузки и прочности. А удар энергией в 5 Дж уже считается «приграничным». Он приводит к смене механизма разрушения, снижению жесткости и несущей способности углепластика.

Значения акустической эмиссии представлены в виде пиковых амплитуд. Чем выше сигнал, тем сильнее разрушение материала. Так, для образцов с ударом 5 и 6 Дж значение амплитуд в 3-4 раза больше, они достигают 75 дБ уже в начале испытания, что говорит о критическом разрыве волокон в структуре углепластика.

– Анализ акустических частот показывает нам степень повреждений. Например, растрескивание матрицы соответствует низкочастотному диапазону, расслоение материала – средним частотам, а разрушение волокна – высоким. Для образцов с ударом в 5-6 Дж количество сигналов во всех трех диапазонах больше, чем у образцов первой группы в 6 раз. Преобладают разрушения от сжатия и смятия с локальными расслоениями в материале, – объясняет старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ, кандидат технических наук Дмитрий Лобанов.

Исследования ученых ПНИПУ показали, что предварительные ударные воздействия с энергией удара 1 и 3 Дж не оказывают существенного влияния на разрушения образцов из углепластика. Тогда как для 5-6 Дж повреждения фиксируются с самого начала испытаний, появляются сильные расслоения и растрескивается основа материала. Проведенные испытания позволят точнее предсказать поведения конструкций из углепластика, повысить их надежность и долговечность.