Жить в кошмарном сне дурака — обзор фильмографии Дэмиана Руньи

Сны – это нечто вроде кинематографа: события резко сменяют друг друга, персонажи появляются и тут же исчезают. Во снах – своя особенная логика, которая почему-то делает поступки странными, а иногда – дурацкими, гротескными, кошмарными.

Аргентинский режиссёр Дэмиан Рунья посвятил этой особенности сновидений целую фильмографию, даром что снимает он исключительно фильмы ужасов. На примере картин Руньи Алексей ТЮТЬКИН показывает, каким образом обычный «жанровый» режиссёр приобретает статус «автора», а шаблонный хоррор становится вызовом для зрителя.

Жиль Делёз, не будучи приверженцем или продолжателем такой довольно спорной кинокритической концепции как «политика авторов», нечаянно стал тем мыслителем, который предложил пусть не её развитие, но новое толкование. В 1980-х годах французский философ изложил в двухтомнике «Кино» своеобычную таксономию фильмов и режиссёров, которую в самом широком смысле можно было бы подверстать под идею «авторства». Но в те времена говорить о «политике авторов», очень специальной идее, с помощью которой можно маркировать режиссёра как «автора» или «не-автора», было не то, чтобы неприлично, а просто глупо: эта концепция, родившись в 1950-х в стенах редакции «Кайе дю синема», стала забронзовевшей легендой, счищать патину с которой не хотелось почти никому.

По большому счёту, к концу 20-го века статус «автора» уже мало что значил. Все смотрели фильмы – мало кто смотрел кино. Авторы кинематографа прошлых десятилетий уже умерли, а зрители разучились думать на длинную дистанцию, в рамках фильмографий; сейчас, в 2020-х, после смерти Жан-Люка Годара и Жан-Мари Штрауба, жир больших кинокорпораций беспрепятственно и окончательно залил весь мир. Всерьёз анализировать последний продукт Netflix? Да вы с ума сошли!

Несомненно, реактивировать «политику авторов» сейчас невозможно. Но у горстки зрителей, память которых ещё способна удерживать в себе особенности фильмов определённых режиссёров, зарождалось тревожное чувство, которое могло быть успокоено лишь попыткой классификации. У некоторых режиссёров всё ещё виден стиль, постоянное возвращение к конкретным темам, тяготение к нешаблонным подходам к выстраиванию кадра, построению мизансцены, актёрской игре. Конечно же, глобальными, проходящими сквозь всё творчество кинорежиссёра, такие важные вещи назвать не поворачивалось перо, но на частном уровне не отметить приверженность к ним было невозможно.

И здесь нужно вернуться к Делёзу.

В главе «I как в Idee (Идея)» фильма-интервью «Алфавит Жиля Делёза» его режиссёр Клер Парне расспрашивает Делёза о его остром интересе к идеям философов, кинорежиссёров и живописцев. Делёз отвечает просто и весомо: «Творить – значит иметь идею. <…> Я был поражён тем, кто такой “режиссёр фильма”: до момента, когда какой-то из них становится важным, существует множество режиссёров, у которых нет ни малейшей идеи. Но идеи довольно навязчивы, они такие: приходят, потом уходят и исчезают, принимают различные формы, но все эти формы, какими бы разнообразными они ни были, они остаются распознаваемыми». Навязчивость идеи, неотвязное желание её воплощения, творчество как процесс работы над идеей – всё это сейчас может стать параметрами наречения некоторых режиссёров «авторами». Чуть далее, отвечая на этот вопрос, Делёз оговаривается, что, конечно же, воплощать одну-единственную идею на протяжении всего творчества, во всех фильмах – дело почти неслыханное, но для того, чтобы назвать кинорежиссёра «автором», вполне достаточно увидеть циркуляцию идей, которые то кружат, то словно зависают в воздухе, то просыпаются и входят в силу.

Французский философ приводит пример кинематографической идеи: «<…> [Винсенте] Миннелли задаёт очень странный вопрос, и он относится только к нему, насколько я знаю: “Что означает присутствовать в чьих-то снах?” <…> Присутствие в чьих-то снах может стать причиной действительно ужасных вещей: быть заложником чьего-то сна – это, вероятно, кошмар в чистом виде». Быть заложником чьего-то сна – и здесь важно, как говорит Делёз, чьего именно: военного на поле боя, молодой девушки, персонажа мюзикла. Если воспользоваться этим делёзовским методологическим ходом, то можно утверждать, что персонажи фильмов Дэмиана Руньи живут и действуют во снах дурака, которому под утро снятся вязкие, дурацкие кошмары.

Дэмиан Рунья – «автор» в смысле делёзовского понимания идеи; впрочем, понять это можно, даже не обращаясь к глубокоэшелонированным философским концептам. Небольшая фильмография кинорежиссёра этому способствует, так как, посмотрев три доступных зрителю фильма, довольно легко отыскать в них и явный авторский стиль, и навязчивое обращение к некоторым темам, и специфический юмор. Аргентинский режиссёр, пусть и определяемый как создатель фильмов ужасов, снимает их по-своему, его идеи превращают их в особенные – мерзкие и уморительно смешные – комедии, следующие идее «жить в кошмарном сне дурака».

Вот доказательство, которое будет первым, но может стать последним: нужно прочесть синопсис полнометражного дебюта «Последние врата» (The Last Gateway, 2007). Он укладывается в одно предложение: в животе Майкла, главного персонажа фильма, из-за ошибки вычислений теолога открываются врата в Ад. Прочитав такую заявку, оценив её крайний идиотизм и залившись громогласным нездоровым смехом, нужно придерживать свой живот, чтобы его не надорвать.

Воплощение этой идеи ей под стать: фильм поражает немотивированными, крайне нерациональными действиями персонажей – и это, безо всяких сомнений и колебаний, мета-установка творчества режиссёра, в каждом из фильмов которого зрители отмечают странность, глупость и беспричинность событий. Именно это и позволяет маркировать фильмы Руньи как сны, действия в которых не требуют объяснений; всё, что вытворяют персонажи, абсурдно и идиотично; единственно их извиняет то, что они – заложники кошмара, который снится дураку.

За Майклом, а, точнее, за Вратами Ада в нём начинается охота: мистики-идиоты хотят завладеть порталом в пространство, пронизанное хаосом и ужасом (смачная деталь: один из мистиков утверждает, что в Ватикане открыты самые большие врата, которые и дарят этому карликовому государству невообразимую власть). Погоня за Майклом, который только женился на Мэри-Энн, отягощается и тем, что Ад, открывая врата в животе Майкла, выпускает своих созданий в приснившийся идиоту мир. Так как фильм не просто мало-, а микробюджетный, то Ад этот – студенистого и склизкого типа, который создаётся не кропотливой работой Грега Никотеро сотоварищи, а кое-как слеплен из потрохов, купленных на рынке. Но Дэмиану Рунье удаётся справиться со всей этой динамикой слизи, трезво понимая, что достаточно умолчаний, дешёвого синего освещения и съёмок в темноте, чтобы создать обстановку кошмара.

К сожалению, фильм «Ты не знаешь, с кем разговариваешь» (No sabés con quién estás hablando, 2016) для просмотра недоступен; это комедия, а не хоррор, но, судя по синопсису («Хуан и Романо планируют убийство цыганского барона, чтобы вернуть украденный автомобиль»), идея «жить в кошмарном сне дурака» также применима и к этой картине. Анализируя фильмы Руньи, следует понимать, что дурак, которому снятся кошмары – это вовсе не режиссёр, который, наоборот, весьма умён и крайне ироничен. Дурак-соня – это и не некая инстанция Внешнего, провалившаяся в сон, это вовсе не какой-то Разум, порождающий чудовищ; спящий идиот – это главный персонаж фильма или, что точнее, все персонажи, которые видят один для всех кошмар.

«Оцепеневшие от страха» (Aterrados, 2017) разрабатывают эту идею, и на этот раз бюджет фильма позволяет сделать её воплощение более детальной, чем в полнометражном дебюте. Как и прежде, большинство зрителей отмечают грубейшие прорехи в сюжете, нелогичные действия персонажей – и юмор самого глубокого чёрного колера. Мерзости, творящиеся в пригороде Буэнос-Айреса, невозможно систематизировать, проявления зла не поддаются никакой классификации: это не «Хижина в лесу» (The Cabin in the Woods, 2012) Дрю Годдарда, где ужасы можно вызвать нажатием кнопки, а все чудовища заперты в отдельных боксах, как актёры, ожидающие своего выхода. Ужасное, по Рунье, воплощается из некоего резервуара хаоса, впрыгивая в кошмарный сон по воле подсознания.

В «Оцепеневших…» ярче воплощается идея безнадежности, невозможности не то что победить, а просто противостоять злу. Эта идея вынута из логики сновидения, в котором присутствующий может претерпевать любые воздействия и быть втянутым в самые невообразимые перипетии. Проблема персонажей фильмов Дэмиана Руньи – это невозможность проснуться, бытие-заложником кошмара, которое всегда заканчивается смертью.

После участия в альманахе «Сатанинские латиноамериканцы» (Satanic Hispanics, 2022) Дэмиан Рунья снимает последний на сегодня фильм «Когда зло прячется» («Одержимые злом» / Cuando acecha la maldad, 2023). Это, без преувеличений и прикрас, зрелая работа автора, в которой все его идеи разработаны в полной мере. Куда же дальше развиваться? Не хотелось бы быть жестоким провидцем, но то, что Дэмиан Рунья не сможет поддерживать столь высокий уровень оригинальности и предастся перепевам, может произойти с высокой долей вероятности.

С первой же сцены «Когда зло прячется» становится предельно ясно: дуракам приснился кошмар, в котором они завязли и никогда из него не выберутся. Персонажи делают всё, чтобы быстрее прийти к смерти, чем-то напоминая юфитовских матёрых, тупых и бодрых, которые любыми путями пытаются самоубиться. Нагромождение кошмарных деталей разрешается в грандиозном эпизоде рождения демона. Эта сцена – глубокий сон, со всей его вязкостью и густым идиотизмом.

Нужно видеть, как вместилище демона пытаются вылечить с помощью некоего специального инструмента – помеси прялки и астролябии – от которой, как бывает во снах, отваливается нужная деталь. Вероятно, нужно иметь особенным образом настроенное чувство юмора, чтобы увидеть в этом фильме комедию, но именно эта работа Дэмиана Руньи станет лакмусовой бумагой, которая подскажет зрителю, владеет ли он такой специфической его разновидностью. Умение смеяться над дураками присуще многим людям, а вот посмеяться над их кошмарами могут не все.

Тревога, с которой пришлось поделиться выше, что теперь Дэмиану Рунье будет сложно выдумать нечто новое, вероятно, развеется с выходом на экраны следующих его картин. Глядя на эпизод, в котором только родившийся демон, покрытый кровью с ног до головы, встречая первый рассвет своей жизни, идёт навстречу солнцу и уводит детей за собой, легко предположить, что вот она – новая идея: быть заложником демона, которому снятся сны. Но фильм отпускает демона в закадровое пространство, к неведомым ещё поворотам сюжета, и возвращается к дуракам, которые завязли в общем кошмаре и, наверное, никогда не проснутся.

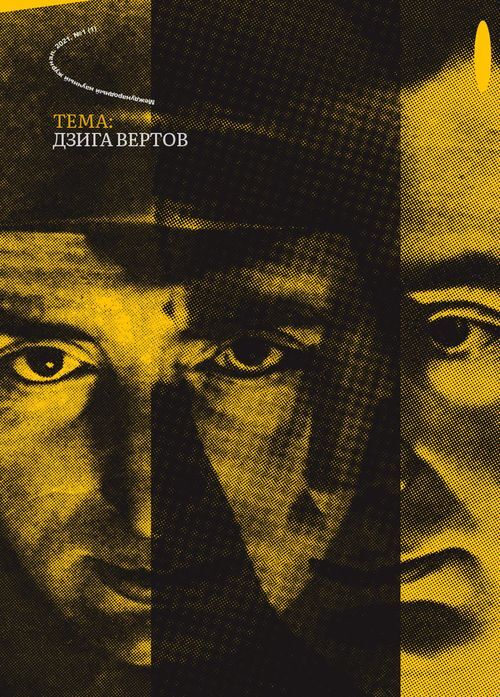

Российское кино — от рождения до революции

Мы хорошо знаем кадры, с которых началось мировое кино, — «Выход рабочих с фабрики» и «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Но почему, когда мы пытаемся вспомнить самые ранние кинообразы отечественного кино, то вспоминаем революцию на отдельно взятом броненосце или Ледовое побоище?

Но никак не цыганский табор или воинство Степана Разина. А ведь Эйзенштейн снял «Броненосец „Потемкин“» только в 1925 году. К этому моменту история российского кинематографа насчитывала уже 29 лет, если считать от первой хроники. И 17 лет, если считать от первого игрового фильма. За короткий период до революции отечественное кино сумело проделать путь от любительских документальных зарисовок до развитой индустрии, которая переживала взлеты, кризисы и продолжала развиваться даже в войну. Давайте разберемся, какими были первые отечественные фильмы.

Рождение отечественного кино

Вчера я был в царстве теней. Как страшно там быть, если бы вы знали! Там звуков нет и нет цветов. Там всё — земля, деревья, люди, вода и воздух — окрашено в серый, однотонный цвет, на сером небе — серые лучи солнца; на серых лицах — серые глаза; и листья деревьев и то серы, как пепел. Это не жизнь, а тень жизни, и это не движение, а беззвучная тень движения. Объясняюсь, дабы меня не заподозрили в символизме или в безумии. Я был у Омона и видел синематограф Люмьера — движущиеся фотографии. Впечатление, производимое ими, настолько необычайно, так оригинально и сложно, что едва ли мне удастся передать его со всеми нюансами.

Именно так описывал Максим Горький свой первый поход в кино в 1896 году. Его реакция точно отражает восторг, недоумение и ужас, которые вызывал кинематограф в первые годы своего существования. Точно так же, как премьерные кинопоказы братьев Люмьер в декабре 1895-го молниеносно сделали «движущиеся фотографии» популярным видом досуга (то, что едущий словно на зрителя поезд вызвал среди людей панику, — по всей видимости, более поздняя легенда), в России кинематограф довольно быстро закрепился как модное развлечение, «аттракцион» как для бедных горожан, так и для высшего света.

Синематограф доехал до Российской империи уже в мае 1896-го как часть турне люмьеровских работников по Европе. Сначала показ устроили в Санкт-Петербурге в саду «Аквариум» (сейчас на его месте располагается киностудия «Ленфильм»), а затем в Москве в саду «Эрмитаж». Тогда же группой французских операторов были сняты и первые кадры на территории России — коронация Николая II, которая как раз очень удачно проходила в тот момент на московских улицах.

Первые несколько лет кинематограф оставался в рамках выставочного и ярмарочного увеселения, и организаторы показов, в основном, ограничивались импортными короткометражками: документальные бытовые зарисовки, виды экзотических локаций, комедийные сценки. Но уже к середине 1900-х по всей стране начали появляться специальные здания под кинопоказы, их тогда называли «электротеатры».

Особенно много кинотеатров было в Москве и Санкт-Петербурге, к 1908 году их количество в обеих столицах достигло 150. При этом рынок полностью контролировался французскими студиями Gaumont и Pathe, которые только изредка снимали местный материал, но с ростом популярности нового медиума стало очевидно, что иностранные производители уже не могут удовлетворить растущий спрос аудитории (теперь уже преимущественно городского среднего класса), и зрителю необходимы близкие им сюжеты. Тогда-то и пришло время профессионального отечественного кинопроизводства.

От классики до кинолубка. Первые годы

Первую российскую киностудию открыл в 1907 году бизнесмен и фотограф Александр Дранков. Сначала он снимал только документальные зарисовки о жизни в разных уголках Российской империи, но уже 15 октября 1908 года вышел первый игровой фильм, «Стенька Разин» (он еще известен под названием «Понизовая вольница»). Сюжет короткого метра — длился он 6 минут 8 секунд — незамысловат и основан на популярной песне «Из-за острова на стрежень». Лихой разбойник Степан Разин плывет после победы над персами вместе со своей ватагой и захваченной в плен красавицей-княжной. Любовь главных героев быстро сменяется сценой ревности, и в финале Стенька бросает возлюбленную с корабля за борт в набежавшую волну. Визуально первый фильм российского кино напоминает лубок, народную графику с упрощенным рисунком — оператор снимает только общие планы (будь то корабли или танцующие актеры), панорамирование очень осторожное, а сюжет двигается за счет пояснительных интертитров. Хотя в концовке можно заметить что-то вроде монтажного спецэффекта: на одном кадре Разин поднимает в воздух княжну-актрису — склейка — и актер кидает в воду уже манекен. Магия кино в действии.

То, что «Стенька Разин» был основан на уже существующем произведении, было характерно для первых немых фильмов: как минимум зрители еще не привыкли к новому медиуму, и так им легче было следить за сюжетом. В качестве основы для кинолент Дранков и другие появившиеся отечественные продюсеры брали либо газетные материалы о громких событиях, либо исторические хроники, либо классические книги.

К примеру, «Дочь купца Башкирова», снятая на ярославской кинофабрике купца Григория Либкена, пересказывает популярную в те годы городскую легенду (впрочем, в тот момент она воспринималась как реальный случай): молодая девушка Надежда полюбила простого клерка Егорушку, но ее отец хочет выдать ее за богатого торговца. Мать помогает влюбленным тайно встретиться, но из-за внезапного возвращения главы семейства две женщины вынуждены спрятать Егора под матрасом, где он — внезапный трагический поворот — задыхается и умирает. На этом, правда, фильм не заканчивается, и сюжет включает в себя еще переноску трупа, сексуализированное насилие и массовое убийство путем поджога избы. Сейчас бы такое назвали чернухой (фактура и правда откуда-то из вселенной «Груза 200»), но уже на заре российского кино реальность довольно активно прорывалась на экран, а цензурные ограничения не были такими уж жесткими. Явным образом запрещалось только оскорбление членов императорской фамилии, религиозная тематика и изображение Великой французской революции (последний запрет появился из-за того, что власти опасались повторения мятежей 1905 года).

В случае с экранизациями литературной классики кинематографисты предпочитали романтический период начала XIX века. Увлекательные сюжеты, драматические перипетии, страстные герои, губительная ревность — все эти элементы особенно хорошо работали в экзальтированных черно-белых драмах, призванных увести зрителей от серой обыденности. Типичные примеры — «Братья-разбойники» по поэме Пушкина или фильм с говорящим названием «Драма в таборе подмосковных цыган». При этом близких к тексту экранизаций поначалу в российском кино не было: скорее, речь шла об «оживших иллюстрациях», простой инсценировке наиболее эффектных сцен из первоисточника. Основой для киноадаптаций в таком случае служили не столько оригинальные произведения, сколько книжная графика или театральные постановки.

Иногда иллюстрации выступали и в качестве единственного источника для фильма: для подобных картин даже существовал отдельный термин, кинолубок, по аналогии с лубком — популярными сюжетами в картинках с подписями (ну, это если сильно упрощать). Например, этнографический док «Русская свадьба XVI столетия», где наряженные под старину артисты в течение 15 минут изображают этапы свадьбы, от сватовства через застолье к первой брачной ночи. Или патриотический блокбастер «Трехсотлетие царствующего дома Романовых. Исторические картины». В нем мы видим хронику празднования 300-летия в 1913 году, кадры с коронации, но основная часть — это продолжительный набор сцен, в которых реконструируются отдельные исторические эпизоды. С лубочными интертитрами: «Царь Алексей Михайлович и его воспитатель боярин Морозов», «Петр I по принятии титула императора выходит из Троицкого собора», «Обучение русских солдат по прусскому образцу при императоре Павле I», «Царь-освободитель». Уже в те годы слово «кинолубок» звучало обидно и часто указывало на наивность, примитивность и вульгарность кино, снятого для широких народных масс. Хотя высокомерие это исходило только от столичных критиков, целевая аудитория — те самые «широкие народные массы» — лубочное кино очень любило.

Такой перекос в сторону внешней увлекательности был возможен и в экранизациях — еще одна причина выбирать не реалистичную литературу, а романтические произведения. Например, в «Русалке» 1910 года (основа — все тот же Пушкин) или «Ночи перед Рождеством» по Гоголю участие в сюжете сверхъестественных сил позволяло задействовать аттракционные возможности кинематографа: двойные экспозиции, резкие монтажные склейки, разницу в масштабах между персонажами.

Эти удивительные киноприемы особенно ярко проявились в анимационных экспериментах Владислава Старевича. В своих мультфильмах он по сути придумал кукольную анимацию и разыгрывал с помощью засушенных насекомых юмористические сценки. Движения марионеток были настолько реалистичными, что аниматора всерьез подозревали в продвинутой дрессировке жуков. Но его ленты не ограничивались только формальным совершенством, а были наполнены мета-юмором. В «Прекрасной Люканиде, или Войне усачей с рогачами» он с помощью насекомых разыгрывал типичные сцены в духе псевдоисторических фильмов про Средние века, «Стрекоза и муравей» были во многом пародией на популярный в то время жанр мелодрамы, а «Месть кинематографического оператора» и вовсе включала в повествование закадрового героя (собственно, оператора).

Еще одним популярным жанром для экранизаций в раннем российском кино была комедия. Длина пленочной бобины — около 10 минут — располагала к формату короткого юмористического скетча, а главным комедийным хитом эпохи по праву считается «Домик в Коломне» Петра Чардынина с Иваном Мозжухиным в главной роли. Актер играет офицера, который переодевается в женское платье и устраивается в дом кухаркой, чтобы быть ближе к любимой девушке. Разумеется, трюк с переодеванием рождает множество комических коллизий, но, в конечном счете, строгая мать возлюбленной застает его за утренним бритьем, и обман раскрывается. Успех комедии связан в первую очередь с точной и остроумной игрой Мозжухина, одной из главных звезд дореволюционного кино. Его персонаж-офицер то утрированно пытается изобразить из себя женщину, то забывается и начинает лихо доставать портсигар из-под юбки — идеальное владение и мимикой, и телом, настоящий отечественный мистер Бин.

К 1911 году уровень российского кинематографа настолько вырос, что пришло время первого полнометражного фильма (целых 100 минут!) и по совместительству — первого национального блокбастера. Александр Ханжонков, бывший военный офицер, увлекшийся синематографом, создал исторический боевик «Оборона Севастополя», рассказывающий о событиях Крымской войны. Беспрецедентно дорогой патриотический блокбастер про героических защитников крымского полуострова, которые отбиваются от англичан и французов, задействовал все возможности тогдашнего киноязыка. Панорамирование, драматургически оправданная смена планов и ракурсов, масштабные батальные съемки на местах реальных сражений. Для одной из сцен даже специально затопили дорогую декорацию борта корабля. А в финале режиссеры Александр Ханжонков и Василий Гончаров и вовсе ломали четвертую стену, показав на экране реальных ветеранов битвы, причем и французов, и англичан, и русских. Таким эпилогом Гончаров и Ханжонков будто бы говорят зрителю, что война одинаково жестока по отношению ко всем воюющим сторонам. Что она не смотрит на национальность или военный чин, а все мы равны в смерти. Интересно, видел ли «Оборону Севастополя» Стивен Спилберг, когда придумывал концовку для «Списка Шиндлера» с выжившими жертвами холокоста?

К началу 1910-х дебаты о том, считать ли кино полноценным искусством, «десятой музой» или все же недолговечным коммерческим аттракционом, все еще велись, но завершались чаще в пользу первого. С одной стороны, императорские театры запрещали ведущим актерами сниматься в синематографе, считая это балаганом, несерьезным занятиям. С другой, ведущие авторы эпохи, Леонид Андреев и Лев Толстой, с интересом поддерживали развитие кино, а Толстой даже согласился за год до смерти позировать для хроникальной камеры. Эти кадры, к слову, позже использует режиссер Яков Протазанов для своего «Ухода великого старца», в котором он совместил документальные видеоматериалы с художественной постановкой, реконструирующей последние дни великого писателя. Поначалу в реалистичном ключе, пока в финале отлученного от церкви Толстого не принимает на небесах Иисус. Фильм возмутил и критиков, и родственников писателя — им удалось добиться запрета на его прокат.

Если говорить про экономическое измерение, то российские кинематографисты были частью мирового кинопроцесса, продавали за рубеж новинки собственного производства и покупали хиты иностранного проката, вроде серии криминальных боевиков про Фантомаса или детективы про Ната Пинкертона. Успешный опыт французских коллег использовал Александр Дранков, создав первый российский сериал — авантюрно-приключенческую драму «Сонька Золотая ручка» про известную мошенница Софью Блювштейн.

Эта включенность в мировой контекст во многом закончилась в 1914 году, когда началась война.

Война и салонные мелодрамы

В июле 1914-го царь Николай II объявил войну Австро-Венгрии и Германии и издал указ о всеобщей мобилизации. К следующему году торговля между воюющими странами была прекращена, что сказалось на кинопроизводстве, поскольку большая часть пленки импортировалась из Германии. Война также привела к кризису в поставках иностранных фильмов: пленка того времени содержала селитру, которая считалась стратегическим ресурсом.

Как ни странно, изоляция российского кинематографа во время Первой мировой не уничтожила его: индустрия была такой молодой, что экономические трудности не помешали росту производимой продукции в количестве и качестве (по крайней мере, поначалу). Главным шедевром этого периода считается «Пиковая дама» Якова Протазанова, экранизация одноименной повести Александра Пушкина про молодого игрока Германа и его роковую встречу с пожилой графиней. Эта тонкая психологическая драма далеко ушла от первых опытов в киноадаптации, когда статичные сцены-картинки просто иллюстрировали события оригинала. Протазанов совместил традицию театрального погружения в роль и возможности киноязыка. К примеру, режиссер творчески использовал нелинейное повествование с флешбэками, применял необычные углы съемок и движущуюся камеру, а в одной из сцен задействовал сплит-скрин, чтобы показать расщепленное сознание главного героя.

Разумеется, на волне патриотического подъема на экранах появился бравурный военный экшен. Подготовленные «Обороной Севастополя» и «1812» кинематографисты живо включаются в пропаганду и агитацию с акцентом на высмеивании врага. Сюжеты фильмов с названиями «Долой немецкое иго!» или «Слава — нам, смерть — врагам» можно даже не додумывать.

Но по мере того, как продолжалась война, а российская армия терпела поражения, настроение в обществе постепенно менялась с эйфории на усталость. Выразителем этой депрессивной атмосферы стал расцвет жанра мелодрамы. Эти надрывные любовные истории часто с несчастливыми финалами хорошо вписывались в декадентский стиль Серебряного века. Сюжеты, чаще всего, строились вокруг невозможности романтических отношений, но затрагивали и такие темы, как конфликт города и деревни, капиталистическое неравенство, патриархальное насилие, роль женщины в обществе. Главные героини (а это, как правило, были именно героини) пытались вырваться из предписанной обществом и происхождением судьбы, но на пути к новой жизни их встречало только предательство слабых мужчин. Подобный сюжет, приправленный суицидом, адюльтером, поруганной честью или убийством на почве страсти, можно встретить в подавляющем большинстве салонных мелодрам того времени с обязательным цепким названием (от «Крестьянской доли» до «Миражей», от «Счастья вечной ночи» до «Умирающего лебедя»).

Эти фильмы снимались, в первую очередь, для женщин, ставших после начала войны и ухода мужчин на фронт самой благодарной аудиторией. В них создатели показывали на экране героинь нового века, девушек на пути к эмансипации, которые все равно обнаруживают невозможность самим решать свою судьбу (еще один типичный образ эпохи — богатый аристократ или купец, покупающий отношения). В отдельных случаях социальный посыл был более очевиден: вспомним драму «Снохач» Александра Иванова-Гая и Петра Чардынина, которая критиковала распространенную в крестьянской среде практику, когда глава дома насиловал жену сына. В других фильмах комментарий был растворен в контексте: например, драма «Сумерки женской души» не проговаривает, но наглядно иллюстрирует, как социальный статус женщины должен быть обязательно завязан на замужестве.

Признанным мастером мелодрам о тяжелой женской доле был Евгений Бауэр. Его фильмы отличались от привычной жанровой продукции бо́льшим вниманием к психологии, нежели внешней увлекательности, и, в первую очередь, тем, как режиссер работал с пространством. Он отказывался от искусственных плоских задников и добавлял в кадр невероятный объем, заполняя движением все планы и создавая сложные мизансцены, включающие длительные панорамирования и переходы из одного помещения в другое. Бывший художник-декоратор (в числе прочего оформивший интерьер кинотеатра «Художественный», открытый в 1909 году), Бауэр был увлечен декоративными колоннами, статуями, окнами и драпировками, создающими глубину, и лестницами, добавлявшими кадру многоуровневость. Избыточность его декораций можно считать визуальным символом изысканной, иногда утопающей в роскоши эпохи, которой оставались считанные годы.

Именно Евгений Бауэр открыл для кинематографа Веру Холодную, «королеву экрана», главную звезду дореволюционного немого кино. Непрофессиональная актриса, она не владела исполнительскими техниками художественных театров, а просто существовала перед камерой, своей абсолютной естественностью и загадочностью пленяя зрителей. Ее героини, как правило, трагически погибали на экране (ну, или как минимум очень сильно страдали).

Иногда авторы мелодрам стремились выйти за рамки существовавших гендерных стереотипов (порочный аристократ, хрупкая и невинная барышня или, наоборот, доверчивый повеса и коварная парвеню — «Дитя большого города») и поговорить о совсем новых для дореволюционного общества тенденциях. Режиссер Петр Чардынин и драматург Александр Вознесенский снимают двухсерийный фильм «Женщина завтрашнего дня» в котором знаменитая театральная актриса Вера Юренева играет очень нетипичную героиню, женщину-врача Анну Бецкую (для кино того времени довольно смело). В первой серии Бецкая принимает пациентов и пишет диссертацию, пока ее муж (Иван Мозжухин) страдает от известности своей супруги, заводит любовницу, а после — трагически стреляется в лесу. Во второй героиня защищает диссертацию, устраивает судьбу любовницы своего погибшего мужа и выходит замуж во второй раз (опять неудачно, на этот раз за героя Витольда Полонского, еще одного знаменитого актера эпохи), чтобы в финале найти подлинное счастье со своим коллегой по научной работе.

Кстати, в 1910-е годы в российском кино появляются и первые женщины-режиссеры: актрисы Ольга Преображенская и Ольга Рахманова. Преображенская начинает работать совместно с набирающим популярность режиссером Владимиром Гардиным (в советское время он станет основателем Государственной школы кинематографии — нынешнего ВГИКа), а Рахманова — с уже упомянутым Евгением Бауэром. В числе первых женщин-режиссеров называют и актрису Елизавету Тиман, жену кинопромышленника Пауля Тимана и фактически исполнительного продюсера на его студии. Еще в 1912 году Тиман помогала Якову Протазанову в постановке «Ухода великого старца».

И, раз уж мы заговорили о роли женщин в истории раннего кино, стоит упомянуть «монтажниц», хотя сейчас их бы скорее назвали «женщинами-режиссерами монтажа». Например, Вера Попова была не просто женой кинопродюсера Александра Ханжонкова, а отвечала за монтаж фильмов того же Бауэра, а также в ряде случаев работала сценаристкой. Или юная Елизавета Свилова — большинству кинолюбителей она известна как супруга и соратница Дзиги Вертова, классика авангардного кинематографа и пионера документального кино, но в эту эпоху Свилова осваивает азы профессии, помогая монтировать драму Всеволода Мейерхольда «Портрет Дориана Грея» (фильм не сохранился, но великий театральный режиссер стремился выйти за рамки кино того времени, и по воспоминаниям современников его фильм больше напоминал авангардный видеоарт, нежели что-то сюжетное).

Мелодрамы все равно оставались главным жанром российского кино, даже после Февральской революции 1917 года. На короткий период в полгода кинематографисты получили полную свободу, образуя профессиональные союзы и наслаждаясь отсутствием цензуры. Например, Яков Протазанов выпустил невозможную прежде экранизацию «Отца Сергия» Льва Толстого, в которой в критическом свете выставлялись и императорская фамилия, и духовенство.

За недолгие 10 лет кинопроизводство в России проделало путь от лубка до респектабельного искусства, богатого на таланты и технические тонкости. И страна, увязшая в войне, все активнее шла в кинозалы, а затем наступило 25 октября.

Ханжонков, который летом 1917-го выезжал в Ялту на съемки натуры, не вернулся назад в Москву, а перенес основную часть своего кинопроизводства в Крым. Вслед за ним в Крым переехала студия Ермольева. Об этом периоде позже снимет «Рабу любви» Никита Михалков, очень точно ухватив и сложности кинопроизводства в эпоху перемен, и трагическую неуместность старых кинозвезд и сюжетов в новой реальности. В Крыму им удалось проработать вплоть до 1920 года, то есть до разгрома Врангеля, после чего крымское отступление вынуждает кинематографистов покинуть границы бывшей Российской империи.

В эмиграции судьба у всех сложилась по-разному. Кино еще было немым, поэтому талант Ивана Мозжухина одинаково проявлялся как в фильмах Якова Протазанова, так и в картинах Жана Эпштейна. Сам Протазанов снял несколько фильмов для новой советской власти, эмигрировал во Францию, но на волне нэпа вернулся в Советский Союз. Как и купец Михаил Трофимов, чья кинофирма стала базой для студии «Межрабпом-Русь». Там в 1924 году появилась «Аэлита», главный хит Протазанова (он продолжил снимать в СССР до 1940-х).

А вот кинофабрикант Иосиф Ермольев остался в Европе и основал киностудию «Альбатрос», которая успешно проработала во Франции до конца тридцатых годов и повлияла на авторов французского поэтического реализма. Именно на этой студии раскрылся талант Александра Волкова, крупнейшего режиссера русской эмиграции. Оказался востребованным и анимационный талант Владислава Старевича — тот так же активно работал во Франции. Неудачно сложилась судьба Петра Чардынина: после революции он снимал в Литве, затем в Советской Украине, но в 1930-е его как «буржуазного» режиссера отстранили от кино, а почти все его послереволюционные фильмы утеряны. Еще меньше повезло Евгению Бауэру — он умер от пневмонии в июне 1917-го в Ялте, работая над фильмами «За счастьем» и «Король Парижа». Вера Холодная скоропостижно скончалась от гриппа-испанки в Одессе в 1919-м. Двухминутный фильм о ее смерти и похоронах, смонтированный из кинокадров и хроники, стал большим событием проката. Звезда «Обороны Севастополя» и «Портрета», актер и режиссер Андрей Громов умер от туберкулеза в Латвии в 1922-м. А американское кинопредприятие склонного к авантюрам Александра Дранкова, основателя первой отечественной киностудии и продюсера «Стеньки Разина», прогорело.

Отдельно стоит сказать о судьбе Веры Поповой-Ханжонковой. Вместе с мужем в 1920-е годы она вернулась в СССР, какое-то время работала монтажницей на разных студиях и преподавала. В конце сороковых Вера Ханжонкова пошла на работу в только что открывшийся Госфильмофонд, где занялась опознанием, восстановлением и сохранением фильмов, когда-то снимавшихся на ее глазах и при ее участии. К тому времени от всего многообразия снятых до революции картин сохранилось не более 30 %, и мы до сих пор не видим полной картины кинематографа того времени, который в какой-то мере остается не нанесенной на карту Атлантидой.

Советская власть национализировала частные студии, однако быстро наладить кинопроизводство в нужных объемах не вышло. Вплоть до начала 1920-х в кинотеатрах показывали преимущественно дореволюционное кино. Хотя, например, уже на рубеже 1917-го и 1918 годов ученик Бауэра и в ближайшем будущем один из главных революционеров киноязыка Лев Кулешов снял на предприятии Ханжонкова «Проект инженера Прайта» — приключенческий триллер, в котором напряжение задает монтаж с акцентами на ключевых действиях героев. А Яков Протазанов примерно в это же время выпустил на экраны «Горничную Дженни», комедийную мелодраму, в которой мрачноватая на первый взгляд история о разорившейся французской аристократке, устроившейся прислугой в богатое английское поместье, заканчивается непривычным для русского кино тех лет хеппи-эндом. Но политические перемены требовали пересмотра подхода к производству кино, других тем и других жанров.

На смену коронации Николая II, 300-летия дома Романовых и прочих царских хроник пришел первый советский киножурнал «Кинонеделя». Снимая и монтируя его выпуски, учился профессии молодой Дзига Вертов — режиссер, через пять-десять лет придумавший во всех смыслах революционное неигровое кино. Вместо военно-патриотических агитфильмов начала Первой мировой войны — революционные агитки, в которых место немцев занимают классовые враги — буржуи. И агитки социально-политические: о герое, пережившем еврейский погром и ставшем сначала заводским активистом, а затем красным комиссаром. Или о семье рабочих, которая вселяется в профессорскую квартиру. Но все улаживается мирно: сознательный ученый читает лекции в рабочем клубе, а его сын влюбляется в дочку новых соседей. Интересно, видел ли автор «Собачьего сердца» Михаил Булгаков фильм «Уплотнение» по сценарию наркома Луначарского?

В переломный момент старый и новый миры на экране сошлись. Послереволюционное кино возникло не на пустом месте. Но это уже материал для следующей главы.

Первая глава из книги «История отечественного кино от YouTube-канала Кинопоиска».

Текст: Даулет Жанайдаров, Ильдар Валиуллин, Владимир Лященко

Консультант: Максим Семенов

Ответ на пост «Акира Куросава — как начать смотреть его фильмы»1

Лучшая сцена "Семи Самураев" Акиры Куросава - дуэль "фальшивого" самурая с настоящим.

Акира Куросава — как начать смотреть его фильмы1

Эй, монах, заканчивай с проповедью! Слушать шум дождя и то веселее!

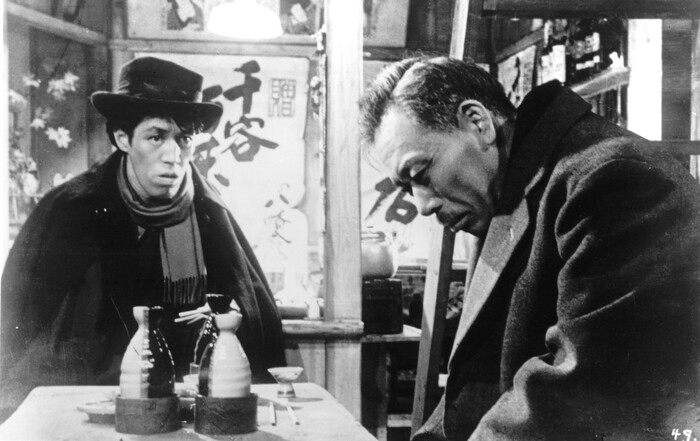

«Расёмон» (1950)

Знакомство с кинематографом Японии для многих начиналось с фильмов Акиры Куросавы (1910–1998). В 1951 году его картина «Расёмон» (1950) получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. Эти победы положили начало международному признанию японского кинематографа.

О масштабах влияния Куросавы на мировое кино можно судить по обилию цитат и заимствований из его картин. С оглядкой на фильм «Трое негодяев в скрытой крепости» (1958) создавал «Звездные войны» Джордж Лукас, а классические послевоенные вестерны «Великолепная семерка» (1960) Джона Стёрджеса и «За пригоршню долларов» (1964) Серджо Леоне задумывались как ремейки «Семи самураев» (1954) и «Телохранителя» (1960). Ареал влияния Куросавы не ограничивается Голливудом. В Индии было создано по меньшей мере семь ремейков его фильма «Жить» (1952)! Да и в России не так давно вышел фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна» (2017), переосмысливающий послание «Расёмона».

Кадр из фильма «Семь самураев». 1954 год

«Секрет» Куросавы пытались разгадать, акцентируя внимание на его происхождении: режиссер родился в семье со старинными самурайскими корнями. Востребованный на Западе образ мифологического самурая, хранителя японских традиций, поддерживал и сам Куросава, например, в своей автобиографии, но при этом его фильмы полны заимствований из европейского и американского кинематографа — особенно из вестернов Джона Форда. Японский режиссер всегда был открыт новым идеям, откуда бы они ни исходили.

В своих фильмах Куросава воспел умение и готовность человека меняться в соответствии со временем и жизненными обстоятельствами. Эта ортодоксальная с точки зрения буддизма идея прослеживается в его фильмах не только на уровне нарратива, но и визуально — через движение камеры, динамизм мизансцен и актерского жеста, природные циклы и тончайшие вибрации окружающей среды.

Движение всегда считалось главным преимуществом кинематографа, и Куросава мастерски использует этот потенциал. Излюбленный жанр Куросавы — боевик. В этом жанре снят его первый фильм — «Гений дзюдо» (1943). В одной из многочисленных сцен борьбы Куросава использовал замедленную съемку, чтобы зритель мог подробно рассмотреть детали поединка. Впоследствии это стало классическим приемом американских (и не только) боевиков. Сопровождать специальными звуковыми эффектами удары меча, рассекающего тело противника, тоже придумал Куросава («Телохранитель»). Призер многочисленных кинофестивалей, он всегда оставался студийным режиссером и ориентировался на массовую аудиторию. Слова, выведенные в эпиграф этой статьи, могли бы стать девизом Куросавы. Главной задачей режиссера было не научить зрителя, а заинтересовать его — захватывающим сюжетом, динамикой кадра, спецэффектами.

С чего начать

Кадр из фильма «Расёмон». 1950 год

«Расёмон» — детектив с элементами мелодрамы, мистического триллера, комедии — одна из вершин мирового кинематографа. Куросаву интересует тема субъективного восприятия действительности, отражающая философские поиски, культурные и политические преобразования в послевоенном мире. Например, уход от европоцентризма, пересмотр гендерных и расовых стереотипов, отрицание любого тотального дискурса.

Фильм снят по мотивам рассказов «В чаще» (1922) и «Ворота Расёмон» (1915) японского писателя Рюноскэ Акутагавы (1892–1927). Действие происходит в Японии XI века, терзаемой социальными конфликтами и клановыми междоусобицами. Трое мужчин прячутся от ливня под кровлей полуразрушенных ворот Расёмон, некогда стоявших у въезда в столицу императоров. С ветхой крыши стекают мутные потоки воды, мужчины ведут неспешный разговор. Двое из них побывали на судебном разбирательстве, которое не могло оставить их равнодушными. Был убит самурай, честь его жены поругана. Но как это произошло? Куросава показывает нам четыре версии инцидента, и все они противоречат друг другу.

Убийство и изнасилование происходит в чаще — зоне природного хаоса, освобождающей героев от необходимости следовать норме, подавлять свои инстинкты и эмоции. Сцены трагедии сняты максимально реалистично. Версию каждого рассказчика мы видим не его глазами, а как бы со стороны. Камера застигает героев в самых неожиданных ракурсах. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветви деревьев, создают игру света и тени на лицах актеров, подчеркивая их эмоции. Все намекает на приближение к истине, но она ускользает. В лесных сценах Куросава хотел показать чувственный мир, в котором «душа человека легко может заблудиться». Так, легчайшее дуновение ветра пробуждает разбойника Тадзёмару ото сна и толкает к насилию. В конце фильма дождь наконец заканчивается и над воротами Расёмон поднимается солнце. Его лучи — не банальная метафора светлого будущего, а констатация законов бытия. Они неумолимы, и солнечный свет все же существует. Дождь не может идти вечно, солнце светит не каждый день, окружающий мир меняется непрестанно, и человек тоже частица этого мира.

Что смотреть дальше

Кадр из фильма «Жить». 1952 год

После знакомства с фильмом «Расёмон» стоит обратиться к картинам режиссера о современности (по-японски гэндайгэки), начав с фильма «Жить». Главный герой — его сыграл один из любимых актеров Куросавы, Такаси Симура, — маленький человек, рядовой муниципальный клерк, которого коллеги называют «мумией». Почти всю жизнь он прожил в одиночестве, без цели и призвания и однажды узнал, что скоро умрет от рака. Только теперь, понимая, что каждый день может стать последним, герой осмеливается ощутить вкус жизни. Но по-настоящему спасительным для него оказывается служение людям, обществу: оставшиеся силы он отдает строительству детской площадки. В одной из самых запоминающихся и часто цитируемых сцен герой сидит ночью на качелях в созданном им парке и тихо напевает: «Жизнь коротка! Влюбляйтесь девушки, влюбляйтесь!» С неба падают белые хлопья снега, размеренное движение качелей передает спокойное и просветленное состояние героя.

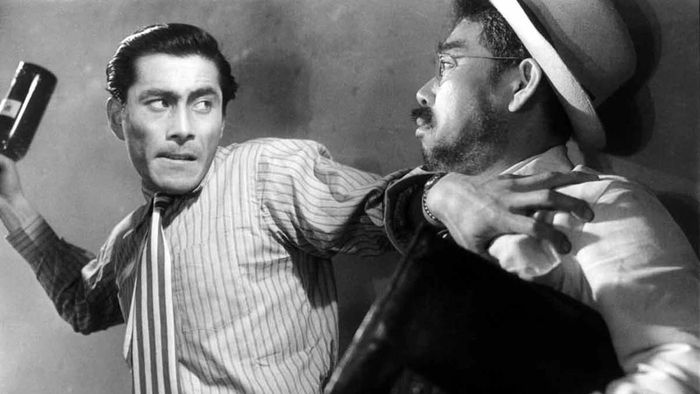

Кадр из фильма «Пьяный ангел». 1948 год

В 1952 году фильм «Жить», при создании которого автор отталкивался от повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», получил специальный приз Берлинского кинофестиваля. Западная публика стала смотреть на Куросаву как на режиссера фильмов о послевоенном японском социуме. В Японии такого Куросаву узнали раньше благодаря фильмам «Пьяный ангел» (1948) и «Бездомный пес» (1949): в них поднимается тема поражения Японии в войне и трудностей адаптации к новому мироустройству. Эти фильмы станут хорошим продолжением знакомства с «современным» Куросавой. «Пьяный ангел» примечателен и тем, что положил начало популярному в послевоенном кинематографе жанру о японских гангстерах якудза.

Кадр из фильма «Бездомный пес». 1949 год

После знакомства с гангстерскими фильмами самое время приступать к просмотру костюмных лент Куросавы. Эти фильмы часто переосмысливают исторические стереотипы с позиций современности.

Западных кинокритиков восхищали не только гуманистический посыл и техническое совершенство фильмов Куросавы, но и восточная экзотика — причудливые костюмы и декорации фильмов, непривычная внешность актеров. Самого режиссера такая оценка не очень радовала. К японскому Средневековью он обращался, чтобы в отвлеченной форме говорить о проблемах современного общества, а вовсе не для того, чтобы воспевать традиционную японскую культуру. К сожалению, не все на Западе это понимали.

Кадр из фильма «Трое негодяев в скрытой крепости». 1958 год

Деконструкция идеализированного образа самурая, начало которой было положено в «Расёмоне», нашла продолжение в блистательном блокбастере «Семь самураев». Красочные баталии снимали одновременно на три кинокамеры — фирменный прием Куросавы и важнейшее из его технических нововведений. Продолжить самурайскую линию можно фильмами «Трое негодяев в скрытой крепости» и «Телохранитель».

Кадр из фильма «Телохранитель». 1961 год

Последний важный пункт — экранизации западной литературной классики. «Трон в крови» (1957) вдохновлен шекспировским «Макбетом», в основе фильма «Ран» (1985) — «Король Лир». Шедевры русской литературы нашли отражение в картинах Куросавы «Идиот» (1951) и «На дне» (1957).

Кадр из фильма «Трон в крови». 1957 год

Кадр из фильма «Идиот». 1951 год

Кадр из фильма «На дне». 1957 год

Семь классических кадров из фильмов Куросавы

Кадр из фильма «Бездомный пес». 1949 год

На фоне символической решетки, напоминающей о криминальном жанре нуара, в котором снят фильм, видны фигуры учителя и ученика (Такаси Симура и Тосиро Мифунэ), ведущих расследование.

Кадр из фильма «Трон в крови». 1957 год

Фильм по мотивам шекспировской пьесы «Макбет» снимался в антураже японского Средневековья. Страх в глазах актера Тосиро Мифунэ — настоящий, как и стрелы, которые летели в него во время съемок этой знаменитой сцены.

Кадр из фильма «Жить». 1952 год

Падающие с неба хлопья снега в сочетании с размеренным движением качелей передают состояние спокойствия и просветления, которое испытывает герой.

Кадр из фильма «Семь самураев». 1954 год

Пластичность и мастерство актеров, динамизм мизансцен и виртуозная работа оператора создали фирменный стиль боевиков Акиры Куросавы.

Кадр из фильма «Расёмон». 1950 год

Игра света и тени на лицах актеров обнажает эмоции, создает ощущение почти осязаемого присутствия героев.

Кадр из фильма «Расёмон». 1950 год

Постановочная геометричность кадров судебного разбирательства противопоставлена реалистичности сцен в чаще, здесь герои играют на камеру, непосредственно обращаясь к зрителю.

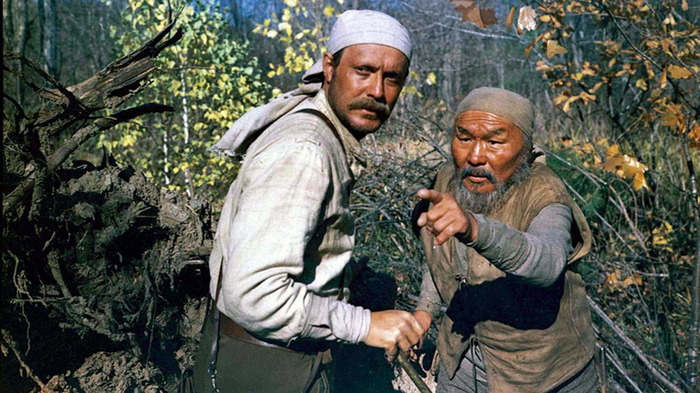

Кадр из фильма «Дерсу Узала». 1975 год

Картина снималась в СССР при участии советских актеров, но главная роль в фильме отведена природе.

С каких фильмов не стоит начинать

Кадр из фильма «Самые красивые». 1944 год

Творческое наследие Куросавы можно и нужно рассматривать в рамках авторской теории кинематографа — auteur theory. Зародившееся во Франции в 1950-е годы, это направление делает акцент на роли авторов (режиссеров), которые в условиях студийного кинопроизводства сумели разработать свой особый, неповторимый почерк (авторский стиль). Однако, хотя фильмы Акиры Куросавы в значительной степени повлияли на рождение этой концепции, с ее помощью можно интерпретировать не все его картины.

Кадр из фильма «Без сожалений о нашей юности». 1946 год

В годы Второй мировой войны и американской оккупации (1945–1952) японский кинематограф был мощным орудием пропаганды. В фильме «Самые красивые» (1944) Куросава показал каждодневную борьбу за перевыполнение плана юными работницами фабрики по производству оптических приборов для военной техники. В 1946 году под руководством оккупационных властей была снята картина «Без сожалений о нашей юности», повествующая о подавлении левого антивоенного движения Японии 1930-х. Оба фильма крайне политизированы, что нехарактерно для Куросавы, позже старавшегося сохранять нейтральную позицию (в годы холодной войны его фильмы одинаково ценились и кинокритиками Восточного блока, и западными). Так что просмотр снятых по госзаказу идейных картин Куросавы можно отложить на потом. Не стоит начинать и с фильма «Дерсу Узала» (1975), снятого в СССР при участии советских актеров и принесшего режиссеру второго «Оскара».

Кадр из фильма «Дерсу Узала». 1975 год© Киностудия «Мосфильм»; Daiei Film

С кем работал Куросава

Акира Куросава на съемках фильма «Семь самураев». 1954 год

Важное место в фильмах Куросавы занимает тема наставничества, традиционно почитаемая в японской культуре. Роль старшего друга, отца, мудрого советчика часто играет Такаси Симура. Исполнитель главной роли фильма «Жить» начинал свою карьеру на театральной сцене. Не обладая звездной внешностью, он стал звездой послевоенного японского кинематографа благодаря своему неординарному таланту, который полностью раскрылся в фильмах Куросавы. Роль младшего напарника Симуры, как правило, доставалась Тосиро Мифунэ. До прихода в кино Мифунэ шесть лет отслужил в армии, где работал в отделе фотосъемки. После демобилизации он надеялся стать кинооператором, но руководство студии Toho решило, что молодой человек киногеничен и больше годится в актеры — и действительно, Мифунэ долгие годы считался эталоном мужской красоты и маскулинности. В жизни Мифунэ и Симура дружили семьями.

Талантливый оператор Кадзуо Миягава работал с Куросавой только на фильмах «Расёмон» и «Телохранитель», однако его роль в творческой карьере режиссера неоспорима. В детстве Миягава учился традиционным видам живописи тушью (суйбокуга), и невозможность использовать яркие краски очень его огорчала. Позже в своих воспоминаниях он писал, что именно навык монохромной живописи больше всего пригодился ему, когда он стал оператором и начал работать с черно-белой пленкой. Для кадров ливня в первых сценах «Расёмона» Миягава использовал воду, разбавленную тушью. В сценах, где действие происходит в лесу, Миягава осуществил заветную мечту Куросавы снять солнце. Для этого были придуманы специальные фильтры, затемняющие объектив и позволяющие направлять кинокамеру прямо на источник света. Чтобы естественный свет максимально равномерно распределялся под кронами деревьев, вместо обычных отражателей использовались большие зеркала. Все эти технические находки стали результатом творческих поисков Миягавы.

Невозможно завершить рассказ о Куросаве, не упомянув Тэруё Ногами. Окончив библиотечный колледж и проработав несколько лет в газете, а затем в издательстве, Тэруё устроилась работать на киностудию Daiei. В 1950 году Ногами оказалась на съемочной площадке фильма «Расёмон». Ей едва исполнилось двадцать три года, и это была ее первая самостоятельная работа в качестве ассистента режиссера по сценарию. В этой должности, а позже как линейный продюсер она работала с Куросавой вплоть до его последнего фильма «Еще нет» (1993). При жизни режиссера Тэруё Ногами была его незаменимым помощником и отвечала за все происходящее на съемочной площадке. После смерти Куросавы Тэруё Ногами посвятила ему множество статей. Самая известная ее работа называется «Waiting on the Weather: Making Movies with Akira Kurosawa» (2001) .

Цитаты об Акире Куросаве

Акира Куросава на фоне снимка с актером Тосиро Мифунэ

Джон Форд: Вы, должно быть, и правда очень любите дождь.

Акира Куросава: А вы, кажется, и правда смотрели мои фильмы!Документальный фильм Криса Маркера «А. К.» (1985)

«Главное [у Куросавы] — его современные герои, современные проблемы, способ изучения жизни. Он никогда не ставил себе цель скопировать биографию самурая в определенный исторический период. Он воспринимает Средние века без всякой экзотики. Очень глубокий художник, который так показывает нам психологические связи, развитие персонажей и сюжетных линий, видение мира, что его рассказ о Средневековье заставляет думать о современном мире. Ты вдруг думаешь, что уже знаешь все это. Это работает по принципу узнавания. И это величайшее качество искусства, согласно Аристотелю».

Андрей Тарковский, режиссер

«Ко времени „Первого учителя“ на меня все большее влияние оказывал Куросава. Первым открытием был „Расёмон“, потом начались наши поездки с Тарковским в Белые Столбы, где мы посмотрели „Семь самураев“, „Трех негодяев в скрытой крепости“, „Красную бороду“, „Телохранителя“. Это было время, когда мы писали „Андрея Рублева“. Стилистика Куросавы у Тарковского во многом отложилась на этой картине, а у меня — на „Первом учителе“. Там даже есть мизансцена, целиком взятая у Куросавы: крестьяне, сев в кружок, горюют. Так что, если по-честному, я с ним должен был бы поделиться своими постановочными. Огромная была по тем временам сумма: две тысячи рублей

Куросава был для меня открытием еще одного измерения в искусстве кино. У него настоящее чувство эпического. Недаром он, быть может, единственный способен передавать на экране Шекспира…»

Андрей Кончаловский, режиссер

«В Гонконге мы называли его Акира-император».

Джон Ву, режиссер

«Мои родители познакомились на съемках фильма „Самые красивые“ и вскоре поженились. Мать [актриса Ёко Ягути] была очень светлым, открытым человеком. Думаю, поэтому отец и влюбился. Мать рассказывала мне о том, как они познакомились. Но ее версия сильно отличается от того, что описано в мемуарах отца. А от сторонних наблюдателей я слышала совсем иную, третью версию. Это напоминает картину „Расёмон“, над чем у нас в семье постоянно подшучивали. А дело просто в том, что мы, японцы, очень стеснительные».

Кадзуко Куросава, художник по костюмам, дочь Куросавы и киноактрисы Ёко Ягути

«Замечательно в фильмах Куросавы то, что после их просмотра ты выходишь полностью преображенным. Ты сознаешь, что твоя душа удивительным образом пережила обновление, и ты думаешь: я обязательно стану лучше!»

Майк Ходжес, кинорежиссер

Автор текста: Анастасия Фёдорова

Источник: https://arzamas.academy/mag/902-kurosawa

Другие материалы:

Классика фантастики — Альфред Бестер. Тигр! Тигр! (Моя цель - звезды)

В чем заключается философия экзистенциализма. Бытие и Ничто — 9 шагов к пониманию

Метафизика налицо — Мрачная философия Александра Кайдановского

Классика кинофантастики — Назад в будущее: трилогия (1985-1990), режиссёр Роберт Земекис

«Каждый нуждается в тепле и свете». Как автор «Муми-троллей» сделала детскую литературу взрослой

Гастрономические ужасы — 5 хорроров «о вкусной и здоровой пище» (с полезными советами)

Кровища, загадки бытия и много секса — чем круты «Книги крови» Клайва Баркера

Черный юмор, фантастика и публицистичность — Курт Воннегут и его наследие

Одержимость, ведьмы и серийные убийцы — 7 жутких испанских фильмов ужасов

Что смотреть, если вам нравится «Футурама» — ещё 5 фантастических мультсериалов с убойным юмором

«Происхождение Дюны» — эссе Фрэнка Герберта о создании великой научно-фантастической вселенной

«Звёздный путь 2: Гнев Хана» (1982) — Лучший фильм по знаменитой вселенной

Такой же разведчик, как мы — Как «Семнадцать мгновений весны» стали киноманифестом идеологии 1970-х

Вилли Вонка — история персонажа, которому в следующем году стукнет 60

Уэс Крэйвен — создатель «Кошмара на улице Вязов», «Крика» и «У холмов есть глаза»

Ловушка Джокера — история Арлекина Ненависти от Фингера до Леджера

Женщина, которая выжила — Мама Гарри Поттера Джоан К. Роулинг

По следам забытого царства — магический реализм Хулио Кортасара

До самых кишок — краткая история жестокости в кино

Исследуем, как давно кинематограф заворожен убийствами, сколько крови готов пролить и как далеко зайти, чтобы заинтересовать мрачное любопытство зрителя.

Кровь из глаз

Театральная природа раннего кино не давала особого выхода натуралистическому насилию. В то же время ранние мастера кино изощрялись в спецэффектах, в особенностях пленки создать иллюзию. Возможно, первый в истории кино спецэффект — стоп-кадр и монтаж с манекеном — использован в фильме 1895 года «Казнь Марии Шотландской». Художественное кино началось с имитации казни. Продюсером постановки был Томас Эдисон, который через несколько лет умертвит на камеру слониху Топси уже по-настоящему.

Новатор Д. У. Гриффит в 1916 году в «Нетерпимости» показывает Вавилонскую битву: стрелы вонзаются в тела, солдаты в рукопашной грызут глотки друг другу, копье протыкает живот пехотинца под немигающим взглядом богини Иштар. Зритель видит кровь долю секунды, но инициация состоялась. Эту рану можно уподобить ране на теле Христа от копья римского легионера: увидев ее, уверовал Фома, и зритель уверовал в искусство, запечатлевшее смерть. В этом же фильме Гриффит обращается опять же к смертной казни в современной Америке и демонстрирует распятие Христа.

«Нетерпимость»

Первая документальная хроника казни была отснята во время Гражданской войны в России. Американский оператор Фрэнк Джонсон запечатлел немецких фрайкоров, расстреливающих латышских большевиков (позднее хронику демонстрировали и как доказательство преступления белых, и как зверства красных).

«Носферату. Симфония ужаса»

Эротика и насилие сопутствовали золотому веку немого кинематографа. Однако представление о границах допустимого еще не было установлено. Великая война подорвала многие культурные основания, но откровенное порно оставалось загнанным в подполье, а буйство крови в кино, не в жизни, еще не могло выглядеть достаточно убедительно. Даже в немецких фильмах ужасов, включая «Носферату», кровь подразумевалась, но не была показана.

Тем более навсегда шокирующим оказался «Андалузский пес» Луиса Бунюэля, единственный кадр из которого не могут забыть до сих пор. Туча разрезает яблоко луны, бритва стремительным движением проходит по глазному яблоку. Сравнимую рану крупным планом миру показали четырьмя годами ранее в «Броненосце „Потемкин“», где жертва побоища на одесской лестнице зажимает окровавленное лицо. Но демонстрация насилия, как бы оправданная исторически и драматургически, у Эйзенштейна меркнет на фоне сюрреального непостижимого акта увечья у Бунюэля. Вытекает глаз, и зритель в ужасе жмурится сам.

«Андалузский пес»

К пытке в немом кино также обращаются, например, Беньямин Кристенсен в «Ведьмах» (один из самых запрещаемых фильмов в истории) и, конечно, Теодор Дрейер в «Страстях Жанны д’Арк». Но в обоих случаях режиссеры деликатно решают проблему с помощью монтажа. Камера демонстрирует страшные орудия инквизиции, а затем перекошенное в ужасе лицо или нежную кожу. Кристенсен еще добавляет гравюры из средневековых трактатов, более откровенные, чем современная ему документалистика, а Дрейер все-таки пускает Жанне кровь — в лечебных целях.

«Ведьмы»

Камера и гильотина

Голливуд уже через несколько лет попал под цензуру кодекса Хейса. Не то что натуралистичное, но даже условно театральное убийство и пытка стали почти невозможны на экране. Патриархальное целомудрие накрыло также кинематограф нацистской Германии и Советского Союза. Гигантские корпорации выпускали мелодрамы, дорогие костюмированные исторические фильмы, война в кино разыгрывалась по бескровным правилам, пока в реальном мире готовилась бойня. Человечество, несмотря на лицемерие искусства, жаждало крови. Как раз в 1939 году прошла последняя публичная мирная смертная казнь в Западной Европе. Зрелище узаконенного убийства издревле привлекало людей, но тогда в Версале, где казнили немецкого серийного убийцу Вейдмана, толпа вела себя особенно отвратительно. Зеваки снесли заслон охраны и макали носовые платки в кровь гильотинированного — на сувениры. Пикантность в том, что любитель с камерой снял все происходящее из окна, и исторический фильм можно посмотреть до сих пор. Еще один занимательный факт: в толпе находился семнадцатилетний Кристофер Ли, в будущем великий Дракула британского кино.

Вторая мировая война, начавшись, позволила камере запечатлеть табуированные ранее и непредставимые акты насилия. Мало того что ради пропаганды допустили цензурные ослабления в художественных военных фильмах. Фронтовые операторы-документалисты запечатлели невиданное доселе множество смертей.

«Наступит ночь»

В числе самых влиятельных фильмов на свете — документальные хроники советских операторов, вошедших в освобожденные концлагеря нацистов. Истощенные люди-полутрупы, неостывшие печи крематориев, горы тел, сваленных друг на друга — мир содрогнулся, Нюрнберг вынес приговор. Союзники, правда, тоже сделали такой фильм, который лег на полку на 70 лет. В 1945-м продюсер Сидни Бернстайн и Альфред Хичкок отсняли освобожденный лагерь смерти Берген-Бельзен. Их «Факты о немецких концентрационных лагерях» были немедленно запрещены, часть съемок перемонтирована для позднейших агитматериалов. Кадры мертвых и уцелевших узников по соседству с кадрами сытых, несмотря на войну, немецких деревень были неполиткорректны в условиях холодной войны и нового передела мира. Только в 2014-м неудобный фильм был извлечен из архивов, а затем выпущен расширенный комментарий «Наступит ночь» Андре Сингера.

Цвет: красный

Случайно ли, что с именем Хичкока связано и последующее возвращение насилия в игровое кино? Как раз наступили цветные 1960-е, полюбившие красный. Но «Психо» был черно-белым фильмом, тем не менее первые зрители были искренне уверены, что видели алую кровь в ванной своими глазами! Такова сила убеждения и эффект шока от вида полузапрещенной крови. Зато уже через несколько лет ее будет хоть залейся.

За революционером Хичкоком в хоррор приходят ремесленники. В начале десятилетия Гершел Гордон Льюис снимает свою «Кровавую трилогию». 1960-е еще робко начинаются, время только пробует себя на вкус, а маньяк, опять же приглашенный в кино Хичкоком, пока не главный герой новостей и поп-культуры. Но коллективное бессознательное уже требует начинать отсчет убийств, и экраны заливает ненатуральная кровь симпатичных моделей. Тогда появляется понятие «сплэттер» — фильм, забрызгивающий кровью.

«Кровавый пир»

Интересно, что бредовый сюжет «Кровавого пира» Льюиса увязывает преступления маньяка с неким древнеегипетским культом темной богини. Режиссеры и дальше будут — возможно, еще по ассоциации с «Нетерпимостью» — экзотизировать беспричинное насилие, придавая ему кошмарно-ритуальный характер.

В это время в Италии зарождается сходный по своим интенциям со сплэттером, но чисто местный жанр джалло. Его истоки связаны с именем многостаночника Марио Бавы. Уже в «Маске Сатаны» 1960 года он показывает зверства инквизиции без вуали целомудренной цензуры. Пленницу клеймят железом, к лицу ведьмы прибивают железную маску с шипами. Вскоре Бава переходит к цветному кино, и палитра жанра закрепляется. Желтый («джалло») — обложка бульварного чтива, кровавый — главный цвет, а холст — тело, обычно женское. Он эстетизирует садизм в «Плети и теле», заставляет нас смотреть глазами убийцы на жертв в «Крови и черных кружевах». Его вскоре догоняет и превосходит Дарио Ардженто. Руки режиссера — руки убийцы в «Птице с хрустальным оперением», а место расправы над одной из несчастных женщин — галерея современного искусства. Наконец, Ардженто снимает эталон жанра — техниколоровскую «Суспирию» (1977), где предсмертные корчи убиваемых девушек вписаны в живописные декорации и прямо увязаны с балетом.

«Кровь и черные кружева»

Для иных режиссеров 1960-х новая вседозволенность не ограничивается эстетикой, это повод вообще испытать на прочность кинопленку, кино, восприятие зрителя. Начав со своеобразного исследования пытки в «Маленьком солдате», Годар продолжает праздник насилия и непослушания в «Банде аутсайдеров» и «Безумном Пьеро», а в «Уик-энде» топит все в крови, доводя героев до каннибализма.

Новая волна не была бы возможна без ручных камер. Появившись, они не только подарили кинематографу несколько шедевров, но и приблизили его к обычному человеку, породив феномен кинематографистов-любителей. А отсюда один шаг до любительского порно с настоящим сексом и любительского фильма с настоящими смертями. То есть снафф-фильма.

Вера в существование последнего возникает, похоже, в самом конце 1960-х. Смутные легенды о том, что банда Чарли Мэнсона снимала на пленку свои преступления и сатанинские ритуалы, включая убийство актрисы Шэрон Тейт, не подтвердились. Зато в начале 1960-х начинают работать несколько режиссеров, которые внесли большой вклад в легенду снаффа. Это Гуалтьеро Якопетти в Италии и чета Файндлей в США.

Снафф

Якопетти, на первый взгляд, продолжил дело операторов-документалистов на фронтах мировой войны и в бесчисленных горячих точках. В 1951 году Андре Базен ужасался способности киноленты подчинять себе смерть на примере хроники с гибелью матадора во время корриды и съемок расстрелов коммунистов в Шанхае. Критик назовет этих погибших «мертвыми без реквиема». Смерть, остававшаяся доселе подлинно единственным и неповторимым моментом жизни, теперь может воспроизводиться и тиражироваться. И человек, зритель нового времени, оказался способен пересматривать и впитывать в себя это шоу насилия.

«Собачий мир»

Именно с таким кино прославился в 1962 году Якопетти — сорокалетний участник Сопротивления, журналист и сценарист. Годом ранее в автокатастрофе погибла любовь всей его жизни, актриса Белинда Ли. После этого Якопетти выпускает свой первый фильм — «антидокументальный» манифест «Собачий мир», который делает его знаменитым. В одиночку режиссер становится основателем жанра мондо — специфической полупостановочной документалистики. «Собачий мир» представляет буквально визуальную трапезу насилия: убийства животных рифмуются здесь с безграничным поеданием пищи, сексом, а также фанатизмом толпы. Вскоре Якопетти пошел дальше, зафиксировав в «Прощай, Африка!» акты геноцида и военных преступлений на освобожденном континенте, а в «Прощай, дядя Том» инсценировав издевательства американских плантаторов над рабами.

Первая работа итальянца была номинирована на «Золотую ветвь» в Каннах. Позднее так высоко он уже не взлетал, а критики, принявшие сначала метод Якопетти за художественную смелость и социальное обличение кусали себе локти. Форма — инсценированное или реальное кровопролитие — оказалась основным содержанием нового жанра мондо, вскоре породившего снафф.

Чета Файндлей активно работала с середины 1960-х годов, снимая порнографические фильмы, андерграундный хоррор и «шокументалки». Например, «Трилогия плоти», «Тело женщины» о маньяке, который держит еще живых жертв в своем доме, или «Сатанинская постель» о проститутках, в которой сыграла еще не встретившая Леннона нью-йоркская художница Йоко Оно. Первооткрывателями снаффа не вполне по своей воле Файндлеи оказались в 1971-м, сняв в аргентинской Сельве фильм «Бойня», явно вдохновленный похождениями Мэнсона. Вскоре само слово «снафф» таинственными путями вошло в язык, и тогда ушлые дистрибьюторы переименовали «Бойню» в «Снафф». Кроме того, оригинал Файндлей был доснят. После завершающей сцены «Бойни» показывают съемочную группу, заканчивающую работу. Вдохновленный режиссер пытается изнасиловать актрису, затем протыкает ее ножом, отрубает руки и ноги под радостный хохот коллег, не выключающих камеру. Эта-то сцена и была снаффом — садистским актом, в документальность которого должен был поверить зритель. Судя по тому, что, когда в 1976-м обновленный фильм вышел в прокат, последовали протесты и беспорядки, задумка продюсеров удалась по крайней мере отчасти. По другой версии, впрочем, беспорядки были частью рекламной кампании фильма.

Гибель Майкла Файндлея на следующий год кажется символической. Готовый к взлету вертолет на крыше небоскреба Метлайф-Билдинг внезапно сломался: лопасти сорвались с креплений и обрушились на очередь пассажиров. Файндлей и еще двое человек были иссечены на месте. Сюжет для шокирующего кино! Роберта Файндлей после этого начала снимать жесткую порнографию, а затем исчезла с горизонта. Но к тому времени у Файндлеев было достаточно соратников.

Занимательная этнография

Ландшафт хоррора меняется: людям нужно еще больше крови, еще больше физиологического. Тонкий психологизм не работает сам по себе. Зрители падают в обморок, когда девочка в «Изгоняющем дьявола» мастурбирует распятьем, но разговоры об этом лишь подстегивают интерес к фильму. Уэс Крэйвен дебютирует с «Последним домом слева» в 1972-м о жестоком убийстве двух девушек и не менее жестокой мести родителей жертв убийцам. Ему вторит триллер «Я плюю на ваши могилы», где девушка сама изощренно мстит насильникам. Последний фильм порождает волну сиквелов и ремейков, и нетрудно предположить, что популярность его вызвана не столько сочувствием жертве, сколько упоением экранным кровопролитием.

«Последний дом слева»

Продолжается также путь мондо. В конце 1970-х выходит первый фильм серии «Шокирующая Азия», где, по заветам Якопетти, встык монтируются ритуальные сектантские обряды, экологические катастрофы, бойни, пляски в кабаре и прочие малосвязанные вещи. Шокировать должны нравы чужих культур — индийской, японской, китайской, вьетнамской. Менее разборчивы в расовом плане были авторы легендарных «Ликов смерти» (1978), где поедаемая китайцами обезьянка соседствовала со вскрытием трупов и явно инсценированной казнью на электрическом стуле в американской тюрьме. И тот и другой многократно запрещенные фильмы обросли бесчисленными сиквелами и обрели неслыханную андеграундную популярность, продержавшуюся десятилетия. По крайней мере в России самозаписанные кассеты и болванки с «Азией» и «Ликами» повсеместно встречались уже в новом тысячелетии.

Иконой жанра псевдодокументального убийственного кино стал «Ад каннибалов» Руджеро Деодато, который в оригинале поэтично называется «Каннибальский холокост». К 1980 году, когда вышел фильм, итальянский хоррор не исчерпывается только эстетикой джалло. Впрочем, именно классик жанра Умберто Ленци позднее поставит два продолжения «Каннибалов». Но есть также «Калигула» Тинто Брасса — кровавая порнография в римских декорациях. Кроме того, в 1975 году вышел фильм «Сало, или 120 дней Содома», который, не претендуя на документальность, шокирует куда сильнее «Ликов смерти». Пазолини же после съемок погибнет смертью еще более страшной, чем Файндлей.

«Сало, или 120 дней Содома»

«Ад каннибалов» рассказывал о неудачной антропологической экспедиции в земли каннибалов Амазонки. История похоже была навеяна пропажей исследователя Майкла Рокфеллера в Папуа — Новой Гвинее, о чем ходили мрачные слухи. По сюжету доктор Монро (профессора играет порноактер Роберт Керман) отправляется в места, где пропала предыдущая экспедиция, и хитростью забирает у каннибалов кассету с камеры антропологов. Эта кассета — как раз снафф-артефакт, который должен нас шокировать. Ученые, оказывается, героически записали, как дикари их пленяют, насилуют и в конце концов поедают. Но большая часть хронометража посвящена убийству невинных животных, которых итальянский режиссер истреблял в промышленных масштабах.

«Ад каннибалов»

Последнее облегчило цензуру фильма на Западе. Кроме того, после премьеры фильма в Италии Деодато пришлось отсидеть за демонстрацию непристойных изображений. Вскоре последовали и более серьезные обвинения: критики, а за ними следователи приняли задокументированные смерти в фильме за чистую монету. Режиссер чуть не оказался обвинен в убийстве, пока не предоставил суду живых актеров и не рассказал, какими спецэффектами изобразил их натуралистичную гибель.

Так в кино пришел жанр found footage («найденная пленка»), который придал новое измерение подлинности экранного насилия. И то, как зрители были заворожены этой идеей, показывает, насколько неистребима вера в ту самую настоящую найденную пленку с настоящей смертью во имя искусства.

«Звонок»

Тему страха перед кассетой уже в конце столетия разовьет японский «Звонок». А вот специалистами по кровопролитию на экране японцы стали куда раньше. Пока Голливуд не отошел от кодекса Хейса, Куросава совершенно не стеснялся рубить тела в своих фильмах самурайской сталью. В дальнейшем мастера японского кино также не сдерживают себя, но подлинная оргия кровопролития разворачивалась в жанровом кино.

Пленки из подвала

Несколько режиссеров в середине 1980-х делают серию фильмов «Подопытные свинки», имитирующих снафф. Убийцы, расчленяющие жертву на камеру, самоубийцы, некрофилы... Характерно, что реалистичные издевательства над плотью подаются здесь как творчество маньяков — навязшее в зубах сопоставление извращенца и художника, высмеянное в последнем фильме Триера. Снимать «Свинок», правда, прекратили, когда кассеты нашли у реального японского серийного убийцы. А уже в начале 1990-х с фильмом произошел казус в Америке: японскую кассету каким-то образом посмотрел Чарли Шин и пришел в уверенность, что увидел всамделишный снафф. Актер поднял шум на весь Голливуд, к делу подключились ФБР и японская полиция. Японцы уверили штатовцев, что уже разобрались с делом на родине.

«Дом, который построил Джек»

Со «Свинками» тесно связано понятие «гуро», происходящее от слово «гротеск». Это поджанр традиционного японского комикса, перешедший в кино, где эротическое увязано с ужасным — расчленением, каннибализмом, некрофилией. И до сих пор японская манга подкидывает режиссерам множество предельно кровавых сюжетов. В качестве примера — «Ичи-киллер» великого Такаси Миике, одного из тех, кто вывел японский треш на уровень искусства; «Королевская битва» и еще бесчисленное множество загадочных поделок вроде «Девочки-пулемета».

Не так вольготно чувствовали себя кинематографисты в США после консервативного поворота 1980-х и введения возрастных рейтингов. Хорроры, как и в 1920-е годы, теперь далеко не всегда показывали кровь. Лишь неутомимый Уэс Крэйвен изобретал все новые поджанры слэшера с ультранасилием. С другой стороны, в поп-культуре прописался образ серийного убийцы. Ужаснувший зрителей 1980-го года «Маньяк», где герой скальпировал своих жертв ради париков куклам, эволюционировал в эстета-каннибала Лектора. Не только дикие индейцы ценят нежную человечинку. Еще один пример убийцы-творца из галереи обаятельных психопатов, обливающихся кровью под музыку Баха.

На другом конце представлений о чужаках среди нас — дикие зомби, совсем безмозглые. Они жрут людей в «Зловещих мертвецах» Сэма Рэйми и «Живой мертвечине» Питера Джексона. Человечество отвечает на это террором дробовиков, бензопил и газонокосилок. Крови на экране столько, что ее уже не видишь и не замечаешь. Тогда же ее начинает щедро лить Тарантино. Впрочем, чем дальше, тем больше в его фильмах она напоминает клюквенный сок.

«Живая мертвечина»

Тем большее влияние со временем имеет хотя бы имитированная подлинность, документальность ужаса. Копеечный фильм «Ведьма из Блэр» стал культовым именно поэтому: на экране не было ни ведьмы, ни чего-либо страшного вообще, кроме мельтешения камеры, молчаливого леса на плохой пленке. Но именно некачественное в этой парадигме означало более реальное, а скрытое — страшное. Впрочем. целомудрие «Ведьмы» скоро сменит новый кровавый разгул.

Сплэттеры нулевых годов стали самыми популярными в истории жанра. Прежде всего речь о франшизе-рекордсмене всех кассовых сборов для хорроров «Пила» и спродюсированных Квентином Тарантино «Хостелах». Последние эксплуатируют древний страх не вернуться из путешествия в неизведанное. Никакой мистики: дикари (которыми выступают уже восточноевропейцы) вас разделают и, вероятно, съедят. Сюда же надо отнести «Туристас», «Повороты не туда», «За гранью страха» и подобные рассказы о том, как туристическая поездка обернулась охотой и животной борьбой за выживание.

«Пила 2»

«Пила», в свою очередь, была принципиально камерной и психологичной. Ключевым действующим лицом стал безликий маньяк, как бы испытывающий своих пленников на прочность духа. Если дух сильнее плоти, против плоти нужно восстать в прямом смысле. Мучитель заставляет жертв резать, расчленять, пожирать самих себя. Победителей практически не было; измученные болью живые существа демонстрировали примат материи над духом. Человек превращался в животное — мораль в духе Якопетти.

Все это критики обзывают словосочетанием torture porn, «пыточной порнографией», как бы вынося за рамки кино вообще. Но интерес публики это никак не остужало. Элементы сплэттера входят даже в мейнстримовые сериалы. Яркий пример — «Декстер» о серийном убийце-следователе. Серийник с бензопилой — обаятельный герой и «Американского психопата» в исполнении Кристиана Бэйла. В нулевые выходят ремейки классики американских сплэттеров 1970-х, включая и «Последний дом слева», и «Я плюю на ваши могилы» с продолжениями. По другую сторону океана набирает обороты «новый французский экстремизм», порой более кровавый, чем «Техасская резня бензопилой».

«Декстер»

Found footage расцветает как в мистическом кино («Паранормальное явление»), так и в кино о маньяках (практически непереносимая для просмотра трилогия Фреда Фогеля «Подполье» о реднеках-потрошителях). Вообще, даже те фильмы в жанре torture porn, которые не прикидываются найденной пленкой, многое перенимают от ее эстетики. Как бы небрежно снят «Сербский фильм», прямо увязывающий страсть к насилию с порнографией; элементы своеобразного документализма есть в легендарной «Человеческой многоножке». В России в нулевые годы расходится на цитаты «Зеленый слоник» Светланы Басковой — фактически импровизация, снятая на любительскую камеру с кровавой оргией в духе гуро в конце.

Кровь на мониторе

Подобная индульгенция на разнообразные перверсии в кино совпадает с развитием технологий, бесконечной воспроизводимостью не только произведений искусства, но и актов насилия. XXI век начался с прямого эфира уничтожения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и дальше войны, теракты, беспорядки непрерывно транслировались со всех экранов. Чем ближе — в одном клике мышки — оказывались экзотические зрелища войны и террора, тем отчужденнее их воспринимал зритель, которого уже не шокировали ни людоедство found footage, ни образы концлагерей.

Новое десятилетие было отчасти консервативным откатом назад, как было в 1980-е годы. Оно началось с массового убийства в кинотеатре американского города Орора на премьере фильма «Темный рыцарь». Дискуссии о насилии в кино и в жизни получили новый импульс. Продолжения torture-porn-франшиз постепенно исчезали с больших экранов, жестокость цензурировалась возрастными рейтингами. Сыграло свою роль и изменение культурного контекста. Взгляд убийцы в мейнстримовом кино вышел из моды. Мучительство женщины на экране стало восприниматься не как особого рода игра, а как социальное обличение либо саморазоблачение.

«Золотая перчатка»

Соответственно, образ элегантного маньяка-интеллектуала начал растворяться, чему способствует не только деконструкция сексуального и насильственного в фильмах Триера, но и жестокое, реалистичное до комизма изображение душегуба в «Золотой перчатке» Фатиха Акина.