Пушкин: Заполняя пробелы (Часть 5)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 1)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 2)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 3)

Пушкин: Заполняя пробелы (часть 4)

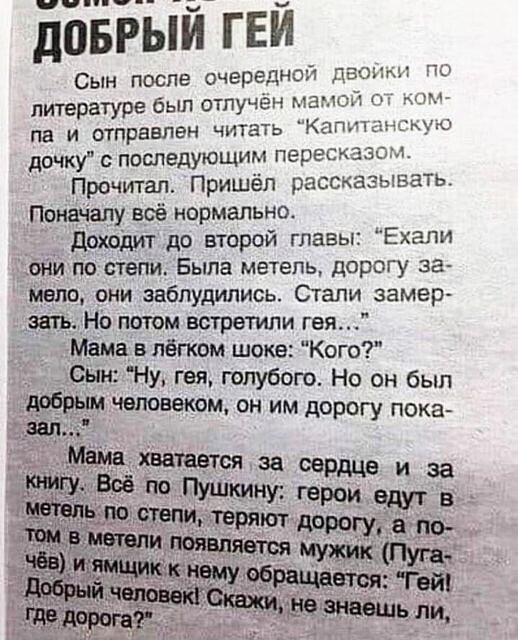

"Капитанская дочка", на первый взгляд, очень простой текст, у него очень простая фабула: любовный треугольник во время войны - Гринев, Швабрин и Маша. Очень простая проблематика: древний конфликт между долгом и чувством. Абсолютно не оригинальный сюжет, целиком заимствованный из вальтерскоттовского «Роб Роя».

Титульный лист первого издания романа Вальтера Скотта "Роб Рой". Эдинбург, 1818 г.

Тут важно отметить, что русской литературе вообще свойственно абсолютное безразличие к оригинальности сюжета. Пушкинский «Годунов» - фактический ремейк шекспировского «Ричарда III», фабула «Анны Карениной» явно заимствована у Флобера – и так далее, вплоть до «Золотого ключика» и «Волшебника Изумрудного города», которые Алексей Толстой и Александр Волков, скажем мягко, подрезали у Карло Коллоди и Фрэнка Баума.

Заметьте, это ни в коем случае не банальный плагиат! Это именно сознание того, что сюжет – мелочь, совершенно третьестепенный компонент произведения. А, следовательно, не стоит тратить на него время и силы. Но разговор о том, почему русская литературная традиция с таким пренебрежением относится к сюжету – и вообще не слишком заинтересована в читателе – это разговор отдельный и долгий.

Мы же просто отметим, что сюжет для «Капитанской дочки» Пушкин, не скрываясь, взял у Скотта, заменив шотландских повстанцев на русских мужиков.

Но при этом – обратите внимание! – Пушкин пишет не исторический роман. Такой опыт у Пушкина уже есть – неоконченный "Арап Петра Великого", действительно чисто вальтерскоттовская вещь.

Пушкин пишет русскую повесть.

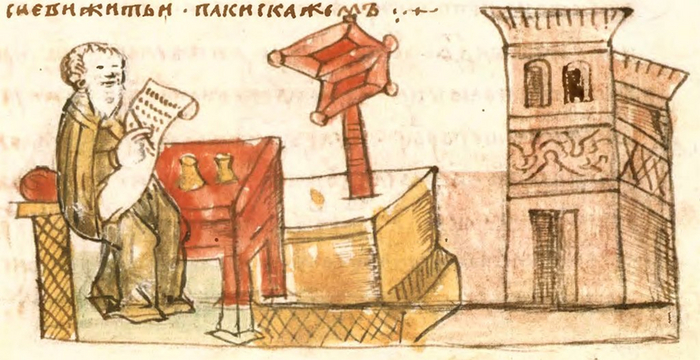

Преподобный Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век.

Тут, опять-таки, не обойтись без небольшого экскурса, потому что исчерпывающего определения повести как жанра современное литературоведение не даёт, а книгоиздатели и книгопродавцы ограничиваются разделением по формальному принципу: короткое произведение – рассказ, длинное – роман, а вот это промежуточное между ними – повесть. Это, повторюсь, определение коммерческое, торговое, потребительское – но никак не литературоведческое.

Начнём с того, что повесть никак не есть нечто промежуточное между рассказом и романом. Вовсе наоборот, вплоть до сороковых годов XIX века, а в значительной степени и позднее, повесть – основной жанр русской прозы. Роман, что видно даже из названия, жанр заимствованный, чисто европейский. Рассказ (или, если угодно, новелла) – в значительно степени, тоже.

А вот повесть жанр древний и русской литературе присущий изначально: «Повесть временных лет», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами», и так далее. Тут кто-нибудь грамотный непременно заметит, что речь идёт о сугубо документальных текстах, казалось бы, к художественной литературе отношения не имеющих, и с ним нельзя будет не согласиться.

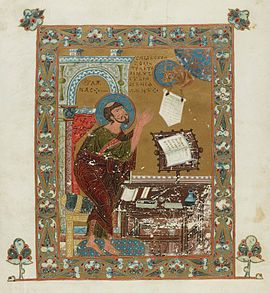

Нужно просто вспомнить, что жанр повести не возникает в Древней Руси, а попадает на её территорию вместе с христианством из Византии. Этимологически слово «повесть» родственно таким словам, как «новости», «известия», «вестник» и так далее. Так вот, «вестник» по-гречески будет ἄγγελος – «ангелос», откуда русское «ангел», как посредник между Богом и смертными. «Весть», соответственно, ἀγγελία – «ангелия». А очень хорошая, добрая (εὖ) весть - εὐαγγέλιον. Собственно, евангелие. Понимая это, мы неизбежно понимаем, что авторов четырёх самых известных в истории человечества повестей звали Матфей, Лука, Марк и Иоанн, которые, как принято считать в христианской парадигме, оставили нам свои воспоминания о земном пути Иисуса Христа.

Евангелист Лука. Остромирово евангелие, XI век.

То есть, повесть в изначальном, исконном своём значении, определяется как «написанный от первого лица рассказ очевидца о реальных событиях», и именно так оно употребляется в Древней Руси. Именно поэтому «Повестью», например, называет свою летопись монах киевского Печорского монастыря Нестор: что сам видел, то и записал.

Впоследствии под влиянием европейского лубка жанровые границы размываются, утрачивая былую строгость, и появляются такие произведения, как «Повесть о белом клобуке» или «Повесть о Ерше Ершовиче». Однако в кругу высокой, дворянской культуры жанровая чистота сохраняется.

И когда Карамзин, отец русской художественной литературы, создавал свою «Бедную Лизу» (1792 г.), которая сама по себе достойна отдельного и вдумчивого разбора, он обозначает её жанр именно как повесть – именно потому, что повествование в ней ведётся от первого лица: «Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я». Тем самым, автор добивается достоверности, якобы пересказывая реальную историю своего знакомого. О литературной условности и художественном вымысле читатель того времени уже прекрасно знал, однако пролил над судьбой бедной девушки океаны слёз, хотя рассказанная Карамзиным история совершенно фантастична.

"Бедная Лиза". О. Кипренский, 1827 г.

Теперь, полагаю, вам понятно, почему новомодная манера, проникшая повсюду, от школьной программы до русской Википедии, определять «Капитанскую дочку» как «роман», вызывает у меня истовую ярость и неконтролируемое желчеотделение.

Разумеется, перед нами сугубая русская повесть в самом изначальном значении этого жанра. Повесть в куда большей степени, чем даже «Бедная Лиза».

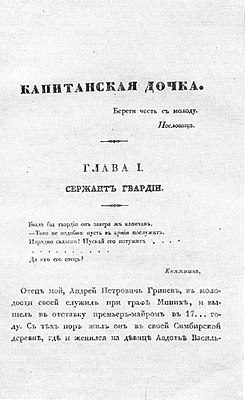

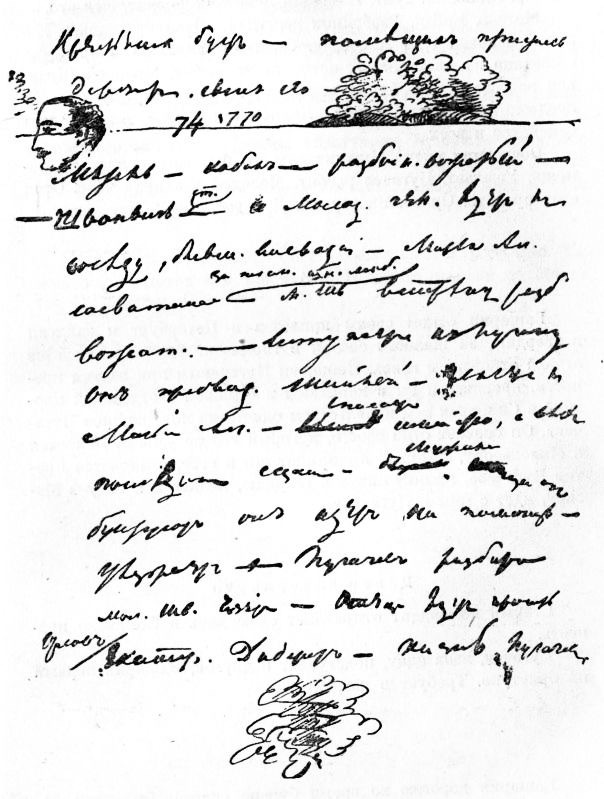

Пушкин не просто пишет произведение от первого лица, он максимально дистанцируется от авторства Гринёва: рукопись якобы попадает сперва к внуку Гринёва, «который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом» - имеется в виду "История Пугачёвского бунта", которую Пушкин закончил и опубликовал в 1834 году. То есть, Александр Сергеевич выступает здесь исключительно в ипостаси издателя журнала "Современник", где "Капитанская дочка" и была впервые напечатана.

Первая страница повести в издаваемом Пушкиным журнале "Современник", 1837 г.

Таким образом, «Капитанская дочка» представляется читателю подлинным документом екатерининской эпохи. И, надо отдать должное, это в самом деле блестящая стилизация под мемуар второй половины XVIII столетия, то есть, докарамзинского времени. То есть, основное правило древнерусской повести – повторюсь, «написанный от первого лица рассказ очевидца о реальных событиях» – выдержан полностью. Если «Арап Петра Великого» пестрит анахронизмами, то «Капитанская дочка» и в этом смысле безукоризненна. Даже якобы подобранные издателем «приличные эпиграфы к каждой главе» взяты либо из современных Гринёву произведений, либо стилизованы под эпоху и приписаны кому-то из екатерининских литераторов.

Фактически, создавая "Капитанскую дочку", Пушкин создает памятник литературы XVIII века, и здесь он скрупулезен и тщателен до самой мельчайшей детали: ни одной фальшивой ноты!

Это очень интересный эксперимент, который многое говорит, пожалуй, о том, куда бы Пушкин мог развиваться, сложись судьба его иначе. Дело в том, что Пушкин не менее, чем своей фамильной родословной интересуется своей родословной литературной, и весьма тяготится тем, что с этой стороны всё далеко не так гладко.

Напомню: во времена Пушкина едва открыто «Слово о Полку», большей частью утрачены русские былины, а Александр Николаевич Афанасьев ещё не начал свой титанический труд по сбору и систематизации русских сказок. Конечно же, на фоне западноевропейской литературы, насчитывающей уже добрых четыре века, Пушкин чувствует себя ровно тем же худородным выскочкой, над которыми он так язвил в «Моей родословной» (см. вторую часть этого цикла). Вся пушкинская литературная генеалогия, образно говоря, ограничена отцом-Карамзиным, дядюшкой-Жуковским, дедом-Державиным и прадедом-Ломоносовым, что, в общем, весьма ущемляет пушкинское самолюбие, о чём он, не скрывая, многократно говорит в письмах друзьям на протяжении всех 1820-х годов.

Иными словами, создавая «Капитанскую дочку» как стилизацию текста XVIII столетия, Пушкин задним числом восполняет литературный вакуум в своём прошлом. Он ЗАПОЛНЯЕТ ПРОБЕЛ́Ы – вот, наконец, и объяснение названия этого цикла.

Для скептиков отметим, что «Капитанская дочка» - отнюдь не единственный пример такого рода в пушкинском творчестве. Достаточно назвать «Руслана и Людмилу», стилизующую средневековую героическую поэму, и пушкинские сказки, сюжеты для которых Александр Сергеевич надёргал буквально «с бору по сосёнке» (например, «Сказка о Золотом петушке» – поэтический пересказ новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочёте» из сборника «Альгамбра»).

Иллюстрация к "Альгамбре" Вашингтона Ирвинга.

То есть, Пушкин ставит перед собой титаническую задачу – в одиночку пересоздать предшествующую ему русскую литературу. Литературу, которая никогда не существовала – однако вполне могла бы быть, а, следовательно, обязана была родиться под пером Александра Сергеевича, пусть и задним числом. Собственно, именно это предположение о направлении дальнейшего развития пушкинского пути и позволяет предположить, что Пушкин не смог бы, как Карамзин, «постричься в историки», полностью отказавшись от литературного творчества: уж слишком сложна, заманчива и многообещающа была поставленная им перед собой сверхзадача – если, конечно, моё предположение верно.

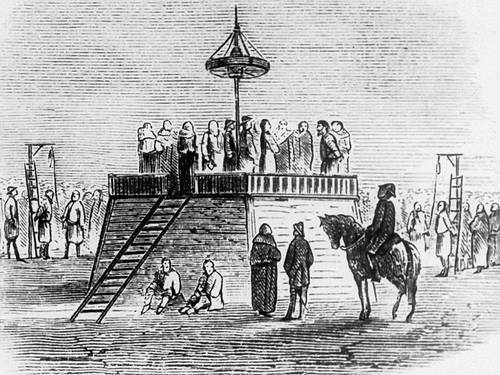

Нельзя не отметить, что, при всём вышесказанном, в случае с «Капитанской дочкой» Пушкин с поставленной задачей не справился. В финале последней, XIV главы («Суд») автор загоняет своего героя в ситуацию, из которой в прямом смысле нет выхода: Пётр Гринёв арестован, заточён в крепость и обвинён в измене, не имея никакой возможности оправдаться. В рамках чистой повести эта коллизия неразрешима, поэтому Пушкин вынужден добавить к ней совершенно романное окончание, перейти от первого лица к третьему, и в итоге разрешить сюжет с помощью банального даже по тем временам приёма «бог из машины» - или, если быть точным, «императрица из дворца»: Маша Миронова отправляется в Царское Село, где ей удаётся добиться помилования у Екатерины. Этот финал – безусловное творческое поражение Пушкина, которому вообще фатально не везло с окончаниями.

"Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке". В. Боровиковский, 1794 г.

Заметьте: Гринёв не оправдан. Он помилован – силой, стоящей над законами Империи. Запомним этот крайне важный для понимания «Капитанской дочки» момент, чтобы вернуться к нему в следующей части. Если вы заинтересованы в том, чтобы не пропустить её – подписывайтесь на это сообщество, а нет – значит, нет.