Оборона Брестской крепости. Трагические страницы Великой Отечественной войны. "Незабываемое" часть 2

Приветствую тебя, дорогой читатель. Продолжаем рассматривать величайшие события Великой Отечественной войны и судьбы героев той непростой поры. В статье про Зою Рухадзе я кратко задел тему, о которой хотел бы полнее рассказать в этой статье. Речь идет, как вы поняли из названия, об обороне Брестской крепости. Я уверен, что многие наслышаны об этой трагической странице нашей истории. О легендарном сражении рассказывают на уроках истории в школах, печатают в военно-исторических книгах, напоминают в газетах и выпусках новостей, снимают фильмы. Давайте же попробуем рассмотреть этот эпизод Великой Отечественной войны подробнее в данной статье.

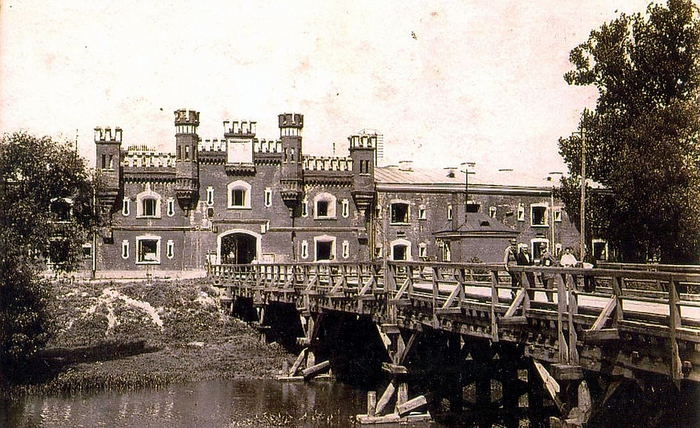

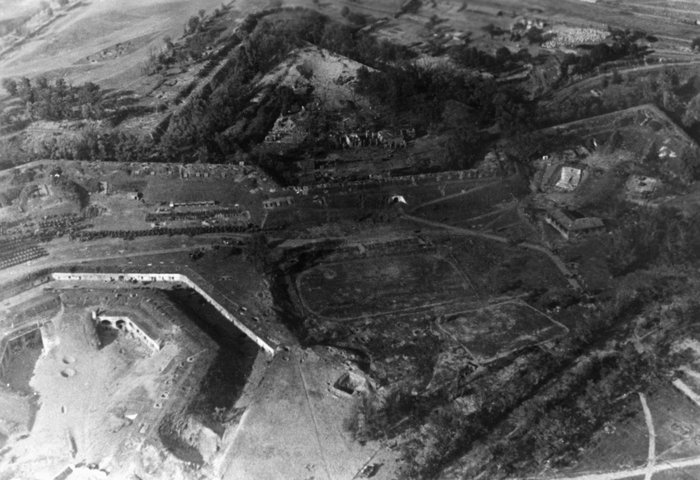

Для начала разберем, что вообще представляла из себя Брестская крепость и для чего она была воздвигнута? Кратко обозначим главные факты:

Строительство началось в 1833 году и продлилось до 1842 года. Причина постройки- политическая и военная обстановка, сложившаяся в XVIII веке в Европе. В то неспокойное время, западная граница нуждалась в мощных оборонительных сооружениях, способных выдерживать массовую агрессию со стороны потенциальных врагов, а значит, строительство достойной защиты было лишь дело времени. Шло время и наступили дни Крымской войны. Крепость была переведена на военное положение, но до нее в то время дело не дошло. Сооружение неоднократно модернизировалось, подстраиваясь под новое время, чтобы в случае опасности продолжать быть актуальным рубежом обороны. Далее была первая мировая война и крепость всеми силами готовили к встрече врага. Однако, ко всеобщему удивлению, 13 августа 1915 года русские войска оставили крепость без боя. Видимо, командование посчитало нужным занять оборону в другом месте, а не попадать в возможное окружение. Немецкие и австрийские войска обошли крепость, а затем захватили Брест-Литовск (в то время название современного Бреста).После того, как новые власти России приняли решение выйти из войны и заключить позорное, для нашей стороны соглашение, на территории цитадели был подписан Брестский мир 1918 года, обеспечивший выход страны из Первой мировой войны. По результатам советско-польской войны 1920 года Брест отошел к Польше, а вернулся в состав СССР в начале Второй мировой войны.

Наступил 1941 год. Черные тучи снова сгустились над границами нашей Родины.

Жизнь была в то время, конечно неспокойная, но она шла своим чередом. Военные, занимавшие определенные должности и служившие на территории крепости, перевозили к себе родных и близких. В итоге, к началу боевых действий, в крепости находилось около 9 тысяч человек (по другим данным немного меньше), хотя в случае войны, должен был оставаться всего один батальон (к примеру, стрелковый батальон СССР составлял всего 778 бойцов). Остальные части в случае начала боев, должны были занять оборону к югу и северу от крепости. Однако утром 22-го июня, в ходе внезапного и вероломного нападения фашисткой Германии, крепость подверглась массированному артеллирийскому обстрелу и чудовищным авиабомбардировкам. В результате этого, пути к позициям были перекрыты, крепость стала, своего рода, мышеловкой для советских солдат.

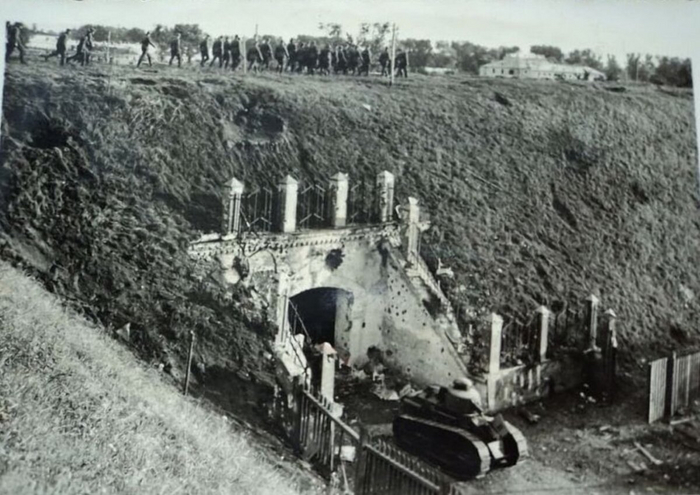

В результате сильнейших взрывов, были уничтожены склады, водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. Уже в 4:45 по местному времени начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что скоординированного сопротивления единой силой гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов. Сильнейшее сопротивление немцы встретили на Волынском и на Кобринском укреплении, где произошли рукопашные схватки. Благодаря быстрому удару, гитлеровцы сумели взять брестские укрепления в кольцо, а в нескольких местах прорвались в пределы крепости. Защитники были отрезаны от остальной страны. Часть сил немцев осталась на борьбу с обороняющимися, остальные же войска продолжили движение на восток.

Воспоминания Ришата Салиховича Исмагилова, одного из солдат, стойко оборонявших Брестскую крепость. Герой прожил ровно 100 лет (род. 15 апреля 1920 - умер 3 сентября 2020) и являлся последним из живых ее защитников.

- Отлично помню. Накануне, 21 июня, мы проводили тактические занятия за пределами крепости, практически на границе - даже слышали команды, отдаваемые немцами. К вечеру, возвращаясь в крепость, встретили машину комдива генерала Ивана Лазаренко - он ехал в Минск. Вечер был свободным: кто смотрел кино, кто стирал воротнички, кто писал письмо домой. Всё вроде как обычно, но командиров не видно и сигнала отбоя нет. А накануне в крепости появилась старуха-нищенка, подбиравшая объедки. Откуда она здесь? Задержали, сняли с неё верхнюю одежду - оказалось, это загримированный немецкий солдат.

Легли во втором часу ночи. Я спал в казарме на трехъярусных нарах. И снится мне страшный взрыв, потом другой. Очнулся - стою в коридоре босиком, в нательном белье. Меня вместе с нарами снесло взрывной волной. В двухметровых стенах - пробоины. Кричу: «Товарищи, война! Тревога!» Побежал по коридору: повсюду убитые, раненые и умирающие бойцы. Половина солдат погибла в первые минуты атаки фашистов. Спускаюсь на первый этаж, в штаб. Там ничего не видно от пыли, поднятой взрывами. Один дежурный телефонист убит, второй при смерти. На лестнице по дороге в казарму встретил лейтенанта Виноградова. Он скомандовал: «Поднимитесь и вооружайтесь!» Рядом сержант Овсиенко из ящика раздавал патроны. Начали подтягиваться уцелевшие бойцы. Винтовки вытаскивали из-под обломков, встали у пробоин в стенах. Отстреливались весь день. Каждый патрон на счету. Немцы ведут бешеный огонь, мы отвечаем одиночными выстрелами... Командиры пытались наладить связь с другими подразделениями, но враг держал под прицелом все двери казармы.

Когда наступало затишье, мы вытаскивали из-под обломков раненых. У одного выворочены кишки, у другого вырваны скулы, третий просто без сознания. Помню, один из умирающих прошептал: «Убейте Гитлера...».

Мы стреляем, немцы стреляют, окружили крепость. У нас только винтовки, у них – и винтовки, и автоматы, и пулеметы. Крепость горит. Под ней находилась база нефтепродуктов, фашисты подорвали её. Так прошёл первый день войны

Бои продолжались. К 7:00 первого дня войны, некоторые подразделения 42-й и 6-й стрелковой дивизии все-таки смогли осуществить прописанные довоенные инструкции и с боями покинуть крепость и город Брест, с большими потерями передислоцироваться по тревоге. Однако множеству военнослужащих этих дивизий так и не удалось выбраться из крепости. Именно они и продолжали сражаться в ней, часто до самого конца.

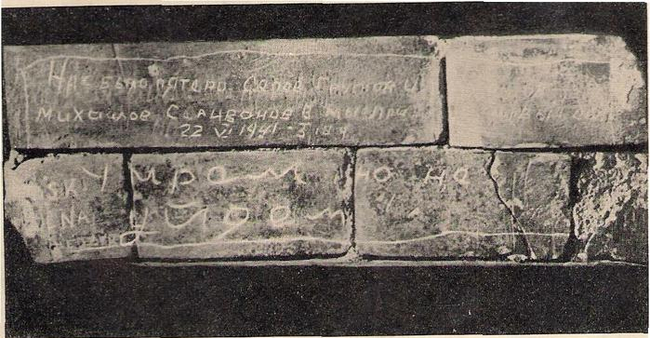

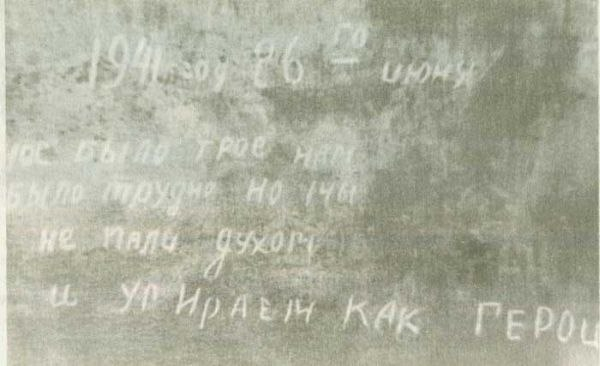

Уже в первые дни многие поняли, что вырваться из лап коварного врага не получится и биться придется на смерть. На кирпичных стенах крепости начинают появляться надписи, которые в скором будущем заставят фашисткого диктатора Муссолини сделать вывод о непобедимости русского духа.

«Нас было пятеро: Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первый бой 22.VI.1941 г. Умрем, но не уйдем!» Запертые с четырех сторон, бойцы бились до последнего вздоха.

К полудню положение понемногу стабилизировалось. Наши смогли собраться с мыслями и сделать необходимые выводы, хотя данных было ужасно мало, укрепить оборону. Немцы смогли закрепиться лишь на отдельных участках цитадели, включая господствующее над крепостью здание клуба (бывшая церковь Святого Николая), столовую командного состава и участок казармы у Брестских ворот, на Тереспольском, на части Волынского и западе Кобринского укреплений.

Командующие очагами сопротивления крепости.

Пётр Михайлович Гаврилов (1900 — 1979)

Майор, Герой Советского Союза (1957). Пленен 23 июля тяжело раненным. Содержался в лагерях Хаммельбург и Равенсбрюк до мая 1945 года, где был освобожден частями Красной армии.

Андрей Митрофанович Кижеватов (1907 — 1941)

22 июня 1941 года лейтенант А. М. Кижеватов возглавил оборону заставы и был первый раз ранен. 29 июня, когда боеприпасы были почти истрачены, было принято решение предпринять последнюю отчаянную попытку прорыва. Потапов возглавил группу прорыва, а 17 раненых бойцов во главе с уже тяжелораненым лейтенантом Кижеватовым остались для прикрытия в крепости. Лейтенант Кижеватов погиб в этом бою. Прорыв также окончился неудачей — большинство его участников погибло или было захвачено в плен.

Иван Николаевич Зубачёв (1898 — 1944)

30 июня раненым взят в плен в развалинах штабного каземата.Умер в лазарете лагеря для военнопленных Нюрнберг-Лангвассер 21 июля 1944 года.

Ефим Моисеевич Фомин (1909 — 30 июня 1941)

22 июня 1941— возглавил оборону Брестской крепости в кольцевой казарме на участке у Холмских ворот.30 июня 1941 — попал в плен в казармах 33-го отдельного инженерного полка, и один из пленных бойцов выдал его нацистам как еврея и как комиссара. Фомин был расстрелян — предположительно, у Холмских ворот крепости.

Шнейдерман Шиман Маркусович (1920 — 1941)

22 июня руководство подразделения было отрезанно от личного состава, и из старших по званию в крепости остались только заместитель политрука Шнейдерман и сержант Новиков.После долгих и упорных боёв батальон принимает решение соединившись с бойцами 333 стрелкового полка пойти на прорыв. В восемь часов это осуществляется, однако в районе Тереспольских ворот, пытаясь пробиться солдаты попадают под шквальный огонь германских войск. В момент тяжелейшего боя измученные солдаты разделяются между собой и часть из них, в том числе Новиков и Шнейдерман попадают в плен к врагу, где Шнейдерман и погибнет. Судьба солдат, которые не смогли пробиться, но остались в живых и не попали плен также плачевна. Они вернулись в крепость, где были позже убиты германскими войсками. В казарме 132 отдельного батальона конвойных войск НКВД 20 июля напишут знаменитые слова:"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина"

В первый день немцы предприняли восемь безрезультатных попыток прорваться в цитадель. Под яростными бомбардировками и артобстрелом защитники мужественно удерживали двухкилометровое оборонительное кольцо. Тогда немецкое командование решило сменить тактику: началась продолжительная осада и долгие изматывающие бои, которые с 22 июня до конца месяца шли на всей территории Брестской крепости.

Отведя войска на внешние валы крепости, весь следующий день немецкая артиллерия проводила обстрел позиций защитников. В перерывах немецкие автомобили с громкоговорителями призывали гарнизон сдаться. Сдалось около 1,9 тыс. человек. Тем не менее остававшимся защитникам крепости удалось, выбив немцев из примыкающего к Брестским воротам участка кольцевой казармы, объединить два наиболее мощных из остававшихся в Цитадели очагов сопротивления.

23 июня под покровом ночи осажденные попытались вырваться из окружения, но эта попытка провалилась. Почти все участники отрядов были пленены или уничтожены. 24 июня немецкий штаб 45-й дивизии доложил, что Цитадель взята и проводится зачистка отдельных очагов сопротивления. В 21.40 в штаб корпуса было доложено о взятии Брестской крепости. В этот день немецкие войска действительно овладели большей ее частью. Отойдя с захваченных рубежей крепости, оборона сосредоточилась в Кобринском укреплении и цитадели. В этот день были созданы штаб обороны и единое командование во главе с капитаном Зубачевым и полковым комиссаром Фоминым. Гарнизон, состоявший из сводных подразделений, не только оборонялся, но и неоднократно контратаковал противника.

26 июня была организована попытка прорыва из крепости через Кобринское укрепление, но она окончилась неудачей. Группа прорыва была почти полностью уничтожена. Вырвавшиеся из крепости попали в плен. Оборона цитадели приняла очаговый характер. На Кобринском укреплении к этому времени все защитники сосредоточились в Восточном форте.

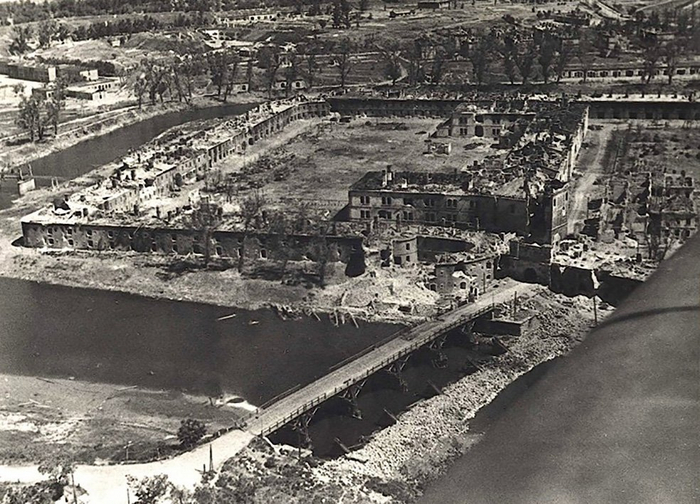

Немцы, доложившие "наверх" о захвате крепости, рьяно пытались и на деле уничтожить все оставшиеся очаги сопротивления. Нацисты применяли зажигательные боеприпасы и слезоточивый газ. Авиация бомбила их пятисоткилограммовыми бомбами. Была сброшена 1800-килограммовая бомба, попавшая в угол стены крепости и потрясшая своей детонацией весь город Брест.

29 июня немцы предприняли новое наступление, которое обессиленным защитникам отбить было очень тяжело. Советские солдаты понесли тяжелые потери, врагу удалось захватить многие укрепления, в том числе Восточный форт.

После этого очаги сопротивления стали еще меньше, но огонек отмщения и обороны то и дело вспыхивал в разных местах огромной крепости. Небольшие группы воинов, укрывшись в развалинах и подвалах крепости, продолжали упорное сопротивление. Действия этих групп и одиночных бойцов приобретали все больше черт диверсионной активности и продолжались в ряде случаев до конца июля и даже до начала августа 1941 года.

В конце августа 1941 года Брест посетили А. Гитлер и Б. Муссолини. Также известно, что камень, который А. Гитлер взял из развалин моста, был обнаружен в его кабинете уже после окончания войны. Для устранения последних возможных очагов сопротивления германское верховное командование отдало приказ затопить подвалы крепости водой из реки Западный Буг.

Почти месяц защитники Брестской крепости сковывали целую германскую дивизию. Взятие Брестской крепости – по оценкам немецких же историков – потребовало от вермахта таких же сил, как и взятие Киева, третьего по величине города Советского Союза.

Немцам трудно было подавить отчаянное сопротивление, но и наши бойцы оказались запертыми в каменной ловушке — почти без воды и боеприпасов. Они уже не могли ни отступить, ни надеяться на подмогу, но упрямо, веря в свое правое дело, продолжали бороться. А сытые, отлично вооруженные, немецкие части сражались с голодными и израненными бойцами Красной армии, не понимая, для чего те продолжают борьбу. Гитлеровцы действовали расчетливо и хладнокровно. Авиация и артиллерия превращала в развалины очередной форт или каземат, а пехота, в соответствии с установками военной науки, шла на зачистку территории. Но из-под каменных глыб им навстречу летели гранаты и пули. Руины неожиданно взрывались, уничтожая врагов. Изможденные, почерневшие люди бросались на гитлеровцев врукопашную, со штыками и ножами, из последних сил борясь за Родину, своих родных и близких, своих павших и еще живых товарищей.

Как некоторым удалось спастись из крепости? Воспоминания ветерана, защитника Брестской крепости Ришата Салиховича Исмагилова

- Выпрыгнули из разбитого окна штаба полка. Немцы в темноте нас не увидели, но услышали, стали стрелять наугад. Пришлось ползти под пулями. Мост через реку Мухавец простреливался - по-пластунски пробрались левее и перешли речку вброд, прячась за деревьями, нависшими над водой. На берегу нас обнаружили фашисты и открыли огонь. Остапенко погиб. Сам до сих пор не пойму, как целым и невредимым выбрался из простреливаемой зоны.Стали пробираться к северным воротам через лес у домов комсостава. Здесь к нам присоединилась женщина, видимо, жена командира - в ночной сорочке, вся в крови. Тут раздалась пулеметная очередь - случайная попутчица упала. В третьем часу ночи мы с командиром группы добрались до Северных ворот - десятиметровый тоннель через внешний земляной вал крепости. Рванул на вал первым. Проскочил - и сразу в ближайший ивняк. Командиру оставалось сделать несколько шагов, когда его настигла пуля...Двинулся дальше в лес. К утру услышал голоса, прислушался: наши. Оказалось, группа офицеров и рядовых, человек 25. Они направлялись в цитадель и искали место прохода. Рассказал о положении в крепости и доложил офицеру о приказе найти командование дивизии. Старший по званию приказал группами по два-три человека двигаться в сторону Бреста. Так мы вошли в город, но в какой-то момент потерялись. Я снова остался один.

Конечно, не всем, кто находился в крепости к началу боев, удалось вступить в борьбу против захватчиков. Кто-то был убит или ранен при бомбардировке или артобстреле, кого-то оглушили гранатами или вытащили из под обломков разрушенной Цитадели. Были и те, кто в неразберихе, от неопытности и расстеренности оказался в плену, не ожидая такого подлого удара. Но многие, кто сумел собраться как морально так и физически, кто был рядом со своим командиром и верно слушал его приказы, кто смог внутренне мобилизоваться и найти в себе силы дать врагу сопротивление - бились до последнего. Дрались, понимая, что помощи возможно уже не будет (некоторым группам удавалось брать пленных, которые рассказывали о положении дел, хоть командиры Красной армии зачастую считали такие доклады дезинформацией).

Большинство защитников крепости погибло, небольшая часть смогла прорваться к партизанам или выйти к линии фронта, некоторые попали в плен.

Последний бой 23 июля

По версии государственного учреждения Республики Беларусь "Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой" — после 30 июня сопротивление продолжали воины-одиночки.

Единственным задокументированным доказательством сопротивления после 29 июня 1941 г. является отчёт, в котором говорится, что 23 июля 1941 г. произошла перестрелка с последующим захватом на следующий день советского лейтенанта. Так описан последний документально подтверждённый бой в крепости в немецком отчёте.

Командующий войсками в Генерал-губернаторстве : из журнала боевых действий № 1

О перестрелке у Северных ворот и пленении командира

23.07.1941 В середине дня 23.07 команда по уборке территории подверглась обстрелу из каземата у Северных ворот, стреляли оставшиеся блокированные в каземате враги. Ранено 5 человек. Во время последовавшего за этим событием прочесывания крепости ранен ещё один солдат. В плен взят 1 русский старший лейтенант.24.07.1941 В результате прочёсывания крепости Брест-Литовска на наличие оставшихся в живых врагов были найдены только 7 погибших русских

Знали ли о подвиге защитников в Москве?

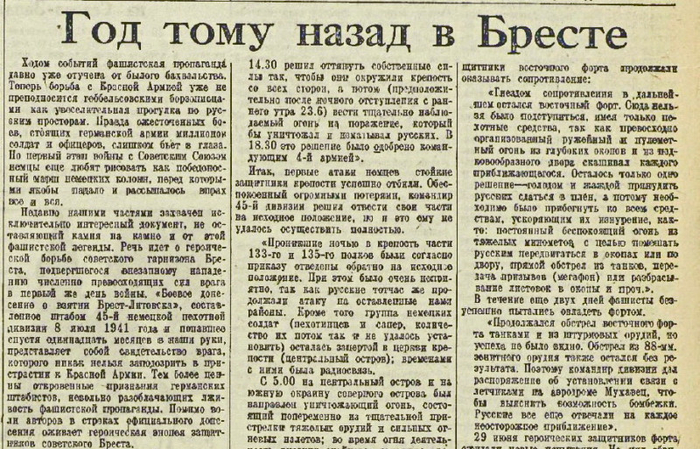

Сам факт героической обороны Брестской крепости далеко не сразу стал известен в СССР. В феврале 1942 года в поселке Кривцово под Орлом красноармейцам удалось захватить архив 45-й дивизии вермахта. И там среди бумаг нашли немецкое «Боевое донесение о взятии Брест-Литовска». Из этого документа советскому командованию впервые стало известно об ожесточенных боях в Бресте. Пресса не осталась в стороне от этой забытой правды. Вышла статья Михаила Толченова «Год тому назад в Бресте». Конечно, сотни других корреспонденций с фронта в те дни заслоняли хронику годичной давности.

28 июля 1944 года Красной армией в ходе Люблин-Брестской наступательной операции был освобожден город Брест, меньше чем за двое суток. Хоть германские войска готовились основательно и создали рядом с городом мощный укрепленный район с большим количеством дотов и минных полей, включающий в систему обороны форты Брестской крепости, они не смогли остановить карающий меч справедливости, занесенный над нацистким зверем. Красная армия несла освобождение от захватчиков.

Советские воины впервые после трех лет фашистской оккупации вошли в Брестскую крепость. Почти вся она лежала в развалинах. По одному виду этих страшных руин можно было судить о силе и жестокости происходивших здесь боев. На уцелевших стенах крепости стали находить надписи, оставленные защитниками.

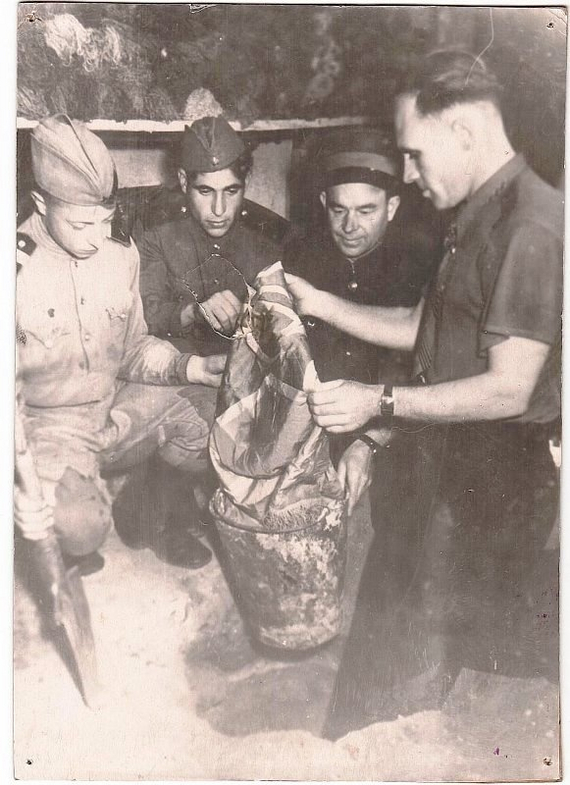

Надпись "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!", датированную 20 июля 1941 года, обнаружили только в 1950 году. Позже нашли обрывки боевого приказа, составленного 24 июня, из которого впервые узнали фамилии руководителей обороны цитадели. В 1956 году извлекли на свет боевое знамя 393-го отдельного зенитного артдивизиона, зарытое бойцами в одном из казематов.

Признание подвига ее защитников стало результатом многолетней поисковой и исследовательской работы писателя-фронтовика Сергея Смирнова. Он первым рассказал о подвиге защитников Брестской крепости, поставив под сомнение официальную точку зрения о виновности военнопленных. Им написаны книги "Брестская крепость", "В поисках героев Брестской крепости".

Благодаря активной позиции писателя в вопросе признания заслуг защитников Брестской крепости в министерстве обороны СССР была организована работа по представлению к государственным наградам военнослужащих гарнизона. Звания Героя Советского Союза были удостоены майор Петр Гаврилов и погибший в крепости лейтенант Андрей Кижеватов. Комиссар Ефим Фомин стал кавалером орденом Ленина, капитан Иван Зубачев – ордена Отечественной войны I степени.

Всего наград удостоились более 200 погибших и выживших защитников Брестской крепости. В 1956 году в ней был открыт Музей обороны Брестской крепости. В мае 1965 года крепости было присвоено звание "Крепость-герой", в 1971 году там был открыт мемориальный комплекс.

Закончу статью своим стихотворением. Спасибо за прочтение. Подписывайтесь и читайте остальные статьи на Дзене, новый материал совсем скоро. https://dzen.ru/id/66cbd79fa927611e520a3d31

Они погибали за нас, за Отчизну,

Отважно сражаясь с врагом!

От злости до хруста челюсти стиснув,

Упрямо стоя на своем.

Покуда мы помним - защитники живы,

И подвиг их впредь не забудем.

Закроем глаза. Скажем тихо "спасибо

За все вам. Храбрейшие люди."

Полевая кухня РККА и Вермахта. Что же ели солдаты обеих армий?

Приветствую читателей канала!

Прошло более 75 лет с момента как Советский Союз разгромил сильнейшую армию своего времени - армию Германии. Сегодня, мы не станем рассматривать битвы и сражения Великой Отечественной войны, а взглянем на совершенно иную сторону той страшной и, в то же время, триумфальной для России войны. В той войне наша страна в какой уже раз показала, что бесполезно лезть на Россию с войной и с ней лучше дружить. Подходя ближе к делу, скажу, что сегодня мы рассмотрим полевые кухни РККА и Вермахта и узнаем, что же ели солдаты обеих армий.

Для начала нужно понять, что война дело страшное, на войне существует передовая, так называемая линия фронта, на которой идет соприкосновение солдат враждующих между собой стран. На данной линии жизнь каждого солдата, медика, санитара, посыльного с письмами, и даже, разносчика пайка для солдат - висит на волоске. В любой момент может прилететь шальная или намеренная пуля с вражеской стороны или начаться артиллерийский обстрел. А теперь, скажем, что кухонный вопрос — вопрос очень деликатный. Конечно, многие поспорят, что наличие боекомплекта намного важнее. И будут правы. Но все же, "война войной, а обед - по расписанию". Голодный солдат воевать не сможет и тому свидетели, попавшие в окружение в Сталинграде солдаты 6-й армии Паулюса.

Начнем с кухонь

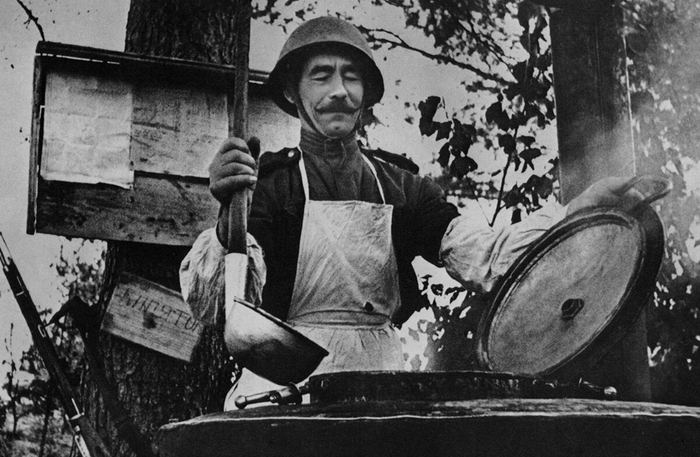

Однозначно советские кухни были были намного лучше. Подметим, что немецкая кухня была тяжелее и имела 4 двойных котла с глицерином между стенок как антипригарное устройство. Немецкая кухня, помимо этого, обладала одним не очень удобным архаизмом. А именно — деревянными колесами. Немцы хотели установить свою кухню на резиновые колеса, но все закончились неудачей. Конструкция кухни, с низко опущенными поддувалами печек, не позволяла уменьшить диаметр колес. Тем более, что переделывать кухню в военное время уже не позволяли возможности немецкой промышленности. Ей было чем заняться и без полевых кухонь. Стоит заметить, что деревянные колеса не позволяли транспортировать кухню со скоростью более 15 км/ч. Проходимостью такая кухня также не обладала, тем более при приближении к передовой. Сами понимаете, как приходилось мучиться немцам со своей кухней на территории Советской России, особенно в осеннюю погоду после проливного дождя.

Теперь поговорим о советской кухне. А она согласно постановлению наркома обороны товарища Ворошилова еще в 1936 году перешла на колеса от ГАЗ-АА. До этого времени колеса тоже были деревянные, тележного типа. Конечно, скорость буксировки возросла до 35 км/ч — но и это не ахти. Тем более, что как таскали кухню лошади, так и продолжали и во время войны. Сами понимаете, для грузовиков всегда были дела поважней. Зато, по сравнению с немецкой армией, бойцам РККА было в этом плане легче. Подметим, что тащить кухню на таких колесах стало легче и в плане усилий, и в плане проходимости. А это очень важно в условиях ожесточенных боев, ведь солдат на передовой всегда должен быть вовремя и плотно накормлен. Сами посудите, чем ближе может подъехать кухня к линии фронта, тем больше шансов у солдат на горячий обед. Конечно, если условия боевых действий не позволяли полевой кухне подъехать ближе, то еда что у нас, что у немцев, доставлялась подносчиками. Тут складывается логичный вопрос: "какое расстояние приходилось преодолевать подносчикам. И в каких условиях".

А теперь перейдем к самому интересному. Будем рассматривать именно рацион питания именно тех, кто находился на линии фронта, на передовой, а не в тылу, на отдыхе или при доукомплектовании.

Как обстояли дела у немцев с боевой кухней

Система питания в Вермахте имела ряд отличий от нашей. Никакой разницы в нормах питания для солдат, офицеров и генералов не существовало.

В боевых условиях немецкий солдат получал "Норму питания для войны" (Verpflegung im Kriege). Существовала она в двух вариантах: суточный рацион (Tagesration) и неприкосновенный рацион (Eiserne Portion). Заметим, что суточный рацион представлял из себя набор продуктов и горячей пищи, которые выдавались солдату ежедневно для питания, а вот второй представлял из себя набор продуктов частично носимый солдатом при себе, а частично перевозимый в полевой кухне. Он мог расходоваться только по приказу командира если не представляется возможным выдать солдату нормальное питание. Суточный рацион (Tagesration) делился еще на две части: продукты, которые выдавали в холодном виде (Kaltverpflegung) и, конечно же, горячее питание (Zubereitet als Warmverpflegung). Суточный рацион выдавался солдату один раз в сутки сразу целиком. Выдавали обычно вечером с наступлением темноты, когда появляется возможность отправить подносчиков пищи в ближний тыл к полевой кухне. Холодные продукты выдаются солдату в руки, и он имеет возможность сложить их в сухарную сумку. Горячее питание выдается, соответственно, кофе во флягу, приготовленное второе блюдо — картофель (макароны, каша) с мясом и жиром в котелок. Место приема пищи и распределение продуктов на питание в течение суток солдат определяет самостоятельно. Получается, что немец должен был таскать на себе все это добро.

Но это еще не все. Каждый солдат Вермахта имел еще и два НЗ: полный неприкосновенный рацион (volle eiserne Portion). Сюда входили сухари твердые — 250 гр., мясные консервы — 200 гр., концентрат супа или колбаса консервированная — 150 гр., кофе натуральный молотый — 20 гр. При ротной полевой кухне было в наличии два таких полных рациона на каждого солдата. Если было невозможно обеспечить полевую кухню продуктами обычного суточного рациона, командир мог отдать приказ либо выдать на сутки один полный неприкосновенный рацион в холодном виде, либо приготовить из консервов и концентрата супа горячее блюдо и сварить кофе. Кроме всего этого, каждый солдат имел в своей сухарной сумке один сокращенный неприкосновенный рацион (gekürztе Eiserne Portion). Он состоял из 1-й банки мясных консервов (200 гр) и пакета твердых сухарей. Этот рацион солдат мог израсходовать только по приказу командира в самом крайнем случае, когда были израсходованы рационы из полевой кухни или если более чем сутки невозможна доставка питания на линию передовой из тыла. Стоит отметить, что супы в немецкой системе на передовой не предусматривались в принципе. Немцы отводили солдат с передовой, и там они могли насладиться любыми супами. Но в окопах на линии фронта горячее питание осуществлялось именно и только вторыми блюдами. Отсюда у солдат возникали различные проблемы: хронические запоры, несварение желудка, гастриты и катары.

Переходим к нашей советской боевой кухне

В РККА на передовых позициях выдавалась горячая пища два раза в сутки — утром (сразу после рассвета) и вечером после заката. Все, кроме хлеба, выдавалось в горячем виде. Суп (щи, борщ) выдавались оба раза, вторым блюдом чаще всего была каша. После очередного приема пищи у красноармейца при себе продуктов не оставалось. Это освобождало его от лишних проблем, опасности пищевых отравлений и тяжести. Конечно, эта схема имела свои недостатки. В случае если происходили перебои с доставкой в окопы горячей пищи красноармеец оставался совершенно голодным.

НЗ был. Состоял он из пачки сухарей (300-400 грамм) или галет, банки мясных или рыбных консервов. Командование пыталось заставить красноармейцев носить неприкосновенный запас продуктов с собой, но это никак не удавалось. НЗ "улетал" заранее. Сами понимаете, ведь "война войной", а если произойдет так, что обед не по расписанию...

Меню было намного разнообразнее немецкого.

Как говорится, "Хлеб, всему голова". У немцев был один вид хлеба на все случаи жизни. А вот в РККА согласно нормам, выпекалось 4 вида хлеба. Сюда входят: ржаной, пшеничный кислый, белый ситный, ржаной заварной и ржано-пшеничный. Кроме того, существовали ржаные и пшеничные сухари, а также пшеничные галеты «Турист», «Арктика», «Военный поход».

Итак, приступим.

Первые блюда

Сюда входили:

Кулеш. Готовился повсеместно, во всех родах войск.

Борщи. Существовало три официальных вида, имели разную рецептуру приготовления: «Украинский», «Флотский» и просто борщ.

Щи. Также три вида: из свежих овощей, из кислой капусты, зеленые.

Супы. И тут разнообразие: рыбные, из свежей рыбы или консервов, из концентратов (гороховый, горохово-пшенный), рисовый, гороховый, с макаронами, рассольник.

Вторые блюда

Каши в РККА готовились из проса, гречки, ячменя, риса, гороха, пшеницы и овса. В меню входили также и макаронные изделия. Каши были в основном не густые, чтобы не возникало запорных проблем, а никак не из экономии. Кстати, в РККА за "недокашу или пересуп" повара вполне могли перевести из кухни в окопы. Поэтому с качеством приготовления в основном все было нормально. С чаем и кофе в окопах было не особо густо. Кухня была на два котла, поэтому щи да каша были куда важнее чая.

Овощи в виде салатов, как у немцев, отсутствовали. Но дело в том, что все доступные виды овощей (картофель, свекла, капуста, морковка, лук), присутствовали в супах. Это и нивелировало проблему витаминов, если таковая была.

Перейдем к выводам. Советская кухня была намного разнообразнее и эффективнее немецкой. Стоит подметить, что Вермахт "имел право" изымать у местного населения продукты питания для улучшения обеспечения своих солдат, причем сверх установленных норм. А это значит, что не от хорошей системы немцы занимались мародерством в советской деревне. Причем, грабеж продуктов питания у местного населения был официально разрешен. Тут даже сомневаться не нужно. Все это подтверждено большим количеством документов.

Если Вам понравилась статья - поставьте лайк. Много наших материалов вы найдете на нашем сайте. Будем рады, если вы его посетите. Ваша подписка очень важна нам: Пикабу, канал в Телеграмм, сообщество в ВК, YouTube, а также сообщество в Пикабу "Все о космосе". Всё это помогает развитию нашего проекта "Журнал Фактов".

3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Памятная дата России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2023 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

В 2010 году памятная дата была внесена в календарь как День окончания Второй мировой войны и отмечалась 2 сентября. В 2020 году празднование перенесли на 3 сентября.

По мнению авторов документа, изменение даты окончания Второй мировой войны направлено на укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении названия памятного дня. Он стал называться Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что наименование праздника целенаправленно "указывает именно на "милитаристскую Японию", то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны".

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. После нескольких лет тяжелых кровопролитных боевых действий на советско-германском фронте вермахт потерпел сокрушительное поражение. В апреле-мае 1945 года советские вооруженные силы в Берлинской и Пражской операциях разгромили последние группировки немецко-фашистских войск и встретились с войсками союзников. Война в Европе окончилась. Германия безоговорочно капитулировала. Но на Дальнем Востоке и Тихом океане Япония продолжала борьбу против США, Великобритании и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Требование США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией.

Советский Союз, денонсировавший 5 апреля 1945 года советско-японский договор о нейтралитете из-за враждебной политики Японии после нападения Германии на СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с решением Крымской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии с целью ликвидировать последний очаг Второй мировой войны и оказать помощь союзникам по антигитлеровской коалиции в освобождении оккупированных Японией стран.

У границ Советского Союза была сосредоточена крупная группировка японских войск, основу которой составляла Квантунская армия. Ее главные силы располагались в центральных районах Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), третья часть – в приграничной зоне.

Японские войска, находящиеся в северо-восточных и северных провинциях Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), а также Корее насчитывали свыше одного миллиона человек, более 1,2 тысячи танков, 6,6 тысячи орудий, около 1,9 тысячи самолетов, свыше 30 боевых кораблей и катеров (в составе Сунгарийской речной военной флотилии).

На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой (МНР, с 1992 года – Монголия) было возведено 17 укрепленных районов общей протяженностью около 800 километров, в которых находилось около 4,5 тысяч долговременных огневых сооружений.

Наличие на дальневосточных границах Советского Союза мощной сухопутной группировки вооруженных сил Японии вынуждало Ставку Верховного Главнокомандования с 1941 года задействовать здесь значительные силы и средства, но для разгрома Квантунской армии их было недостаточно. Поэтому советское командование в течение мая – начала августа 1945 года перебросило с запада на Дальний Восток часть высвободившихся после капитуляции Германии войск и техники. В результате группировка советских войск стала насчитывать более 1,7 миллиона человек, около 30 тысяч орудий и минометов, 5,25 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 5,2 тысячи самолетов (с учетом авиации Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии), 93 боевых корабля. Она была разделена на три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Общее руководство войсками осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавлял маршал Александр Василевский.

9 августа 1945 года в 0 часов 10 минут советские войска перешли государственную границу и начали Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Боевые действия развернулись на фронтах протяженностью свыше пяти тысяч километров. Советские ударные группировки атаковали противника с суши, воздуха и моря. Бомбардировщики нанесли удары по военным объектам врага в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилине), районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям. Корабли Тихоокеанского флота вышли в открытое море и перерезали морские коммуникации, связывающие Квантунскую группировку с Японией. В этот же день США в политических целях сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. За несколько дней до этого (6 августа) они провели атомную бомбардировку японского города Хиросимы. 10 августа в войну против Японии вступила Монголия.

Стремительные действия всех родов советских наземных войск, авиации и кораблей Военно-морского флота сорвали японские планы применения бактериологического оружия.

В ходе наступления советские войска мощными рассекающими ударами с двух основных направлений (МНР и Приморье) и несколькими вспомогательными ударами по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям прорвали мощные японские укрепленные линии, созданные по Амуру, Уссури и Большому Хинганскому хребту. Там, где японцы продолжали упорно сопротивляться, они были блокированы и обойдены. К 20 августа, преодолев безводные степи, пустыню Гоби и хребты Большого Хингана, советские войска продвинулись в глубь Северо-Восточного Китая с запада на 400-800 километров, с востока и севера на 200-300 километров, вышли на Маньчжурскую равнину (Сунляо), расчленили японские войска на изолированные группировки и завершили их окружение. Японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен. После 20 августа советские войска продолжали наступление в глубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги сопротивления. С 18 по 27 августа были высажены воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и других городах. Советские войска освободили Северо-Восточный Китай и Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны.

Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому времени) на борту американского линкора "Миссури", прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали "Акт о безоговорочной капитуляции Японии".

От имени всех союзных держав, находившихся в состоянии войны с Японией, Акт подписал генерал Дуглас Макартур (США); от имени отдельных стран – адмирал Честер Нимиц (США), генерал‑лейтенант Кузьма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великобритания). Подписи от имени своих стран также поставили представители Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландов.

Япония полностью приняла условия Потсдамской декларации (1945). Согласно Акту, военные действия с ее стороны прекращались немедленно, все японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали; оружие, военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы Верховного командования союзных держав. Ему же подчинялась власть императора и правительства Японии по управлению государством. Верховный командующий союзных держав наделялся правом "предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми для осуществления условий капитуляции".

По условиям Потсдамской декларации суверенитет Японии был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага – по указанию союзников. В результате победы СССР в войне Япония возвратила Советскому Союзу Южный Сахалин и Курильские острова.

В целях осуществления контроля за выполнением Акта решением Московского совещания (1945) министров иностранных дел СССР, США и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии.

Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиардов человек. Военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, 2004 г.)

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Эл № ФС77-57640 от 08 апреля 2014 года.

Аля с Бекетовки

CH2=CH2 + SnCl2 = Sn(CH2CH2Cl)2.

Как вы думаете, что это за соединение? Это иприт Левинштейна. Пока не было ядерного оружия, одним из основных неконвенциональных элементов сдерживания, даже в период Великой отечественной, были боевые отравляющие вещества. Конкретно этот вид первого и второго поколения иприта производился на Сталинградском госхимзаводе N3 ВХТОП с 1929 по 21 августа 1942 года. Завод был расположен в пригороде (тогда) Сталинграда - поселке Бекетовка. За 2 дня до массированного налета фашистской авиации на город (23 августа) специалистов завода и наиболее ценное оборудование эвакуировали в Дзержинск (Горьковская область) и Чапаевск (Куйбышевская область). Но, как ни странно, именно Бекетовку, завод и прилегающие жилые дома немцы почти не бомбили. Ни до 23 августа, ни в этот день. Сохраняли для себя. Они ж известные любители химии. А на этом заводе не только иприт производили, но и люизит, и фосген.

К чему все это?

В той Бекетовке тогда жила девочка, звали ее Аля. 6 августа 1942 г. она с родителями была эвакуирована в Караганду. Ей тогда было всего 12 лет, но с начала войны и до эвакуации она вместе с одноклассниками после учебы, а летом почти весь день работала на складах, сортировщицей. Все взрослые гражданские были заняты либо в ополчении либо на строительстве укреплений.

8-й лётный корпус Люфтваффе генерала Мартина Фибига начал бомбить Сталинград с начала июля 1942 г., постепенно наращивая интенсивность бомбардировок. Но, Бекетовку и госхимзавод почти не трогали. Так, производство боевых отравляющих веществ защитило от бомбежек нашего известного и выдающегося композитора Александру Пахмутову, а тогда, в августе 1942 г., простую сталинградскую девчонку Алю, написавшую впоследствии сотни великолепных произведений, в том числе музыку к песне "Как молоды мы были!"

Такая вот часть истории Победы и Сталинграда.

Ох, уж эти генералы. Никогда так много не врут, как на войне

«...Президент давно привык по размеру текста и его первой фразе угадывать, сколько в документе процентов вранья и есть ли в нём хоть какой-то «сухой остаток» смысла. Это экономило время. Сегодня он принял к сведению очередной отчёт адмирала Нимитца, весьма напоминающий сводки советского Информбюро.

Элеонора Рузвельт уловила его настроение. Как всегда.

- Плохие новости?

- Скорее, подозрительно хорошие. Тихоокеанский флот атаковал базы противника на Маршалловых островах. Уничтожено столько-то японских самолётов и кораблей. Наши потери незначительны.

- Маршалловы острова это где?

- К югу от Уэйка, примерно на полпути между Перл-Харбором и Филиппинами.

- Мне казалось, что японцы ведут наступление намного западнее.

- Да. Сингапур, Филиппины. Можешь добавить ещё Яву.

- Значит, про Маршалловы острова – неправда?

- Почему? Наверное, правда. В том смысле, что наш флот уже научился свободно чувствовать себя в тех водах, где противника нет и не предвидится, - улыбнулся Рузвельт.»

С. Переслегин. «Тихоокеанская премьера».

Почему "Мемфисская Красавица" стала самым знаменитым бомбардировщиком Второй Мировой Войны

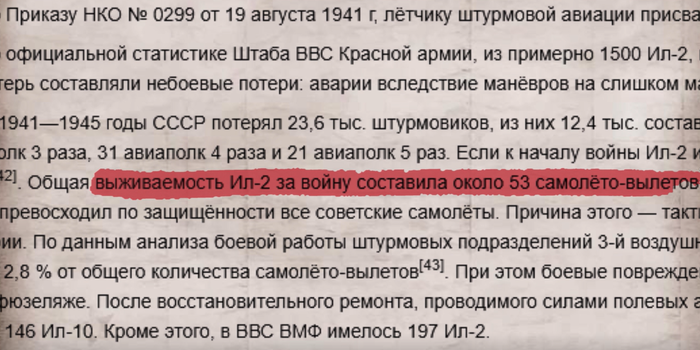

Вторая Мировая Война стала огромным испытанием для ВВС всех стран и бомбардировочной авиации США, в частности. Беспрецендентные потери в начальный период войны, когда выживаемость Б-17 была всего 13 вылетов (для сравнения выживаемость Ил-2 была 53 вылета), стали для американцев огромным шоком.

На фоне ужасных потерь достижение экипажа Б-17 "Мемфисская Красавица", казалось каким-то чудом. "Мемфисская Красавица" стала знаменита тем, что это был первый бомбардировщик, который успешно выполнил 25 боевых вылетов и не потерял ни одного члена экипажа.

Но был ли этот легендарный самолет действительно первым и почему именно он стал таким знаменитым?

Как и в прошлых постах, если вы предпочитаете больше подробностей и деталей, то смотрите это видео. Если вы любите читать, то листайте ниже, там для вас будут фото и факты :)

(в видео дополнительно: информация о разработке и первом боевом применении Боинг Б-17 "Летабщая Крепость", Секретный проект "Афродита" и другое)

17 мая 1943 года. Наземный персонал авиабазы ВВС США Бессингбурн находился в полной готовности в ожидании, возвращающихся с боевого задания самолётов. Царившая на аэродроме тишина лишь только усиливала и без того невероятно высокое напряжение. Вскоре на горизонте показалась первая группа самолетов. Бомбардировщики медленно собирались над аэродромом, в небе появилось несколько красных ракет - что означало, что на борту этих самолётов были раненые, а значит они будут первыми в очереди на посадку. Одна за другой израненные “Крепости” садились на полосу и к ним сразу же отправлялись машины медпомощи.

Радость за экипажи, которые сумели добраться домой несколько омрачалась тревогой, что среди вернувшихся все ещё не было самолета, который в тот день ждали более всего. В небе появилась ещё одна группа бомбардировщиков и к огромной радости, среди этих самолётов был и самолет капитана ВВС Роберта Моргана. Капитан доложил по радио, что раненых на борту нет, после чего, дождавшись своей очереди, совершил посадку. В тот момент к самолёту Моргана с радостными криками бросились все, кроме тех, кто помогал раненым. Это был последний боевой вылет экипажа капитана Роберта Моргана. Экипажа, возможно, самого известного бомбардировщика Второй Мировой Войны, носившего имя - “Мемфисская Красавица”.

Но это было потом. А в мае 1942 года, когда 8-я Воздушная Армия США прибыла в Великобританию, ситуация была далеко от радостной.

ПОТЕРИ

Первые боевые вылеты 8-й Воздушной Армии США показали, что несмотря на прекрасные летные и боевые характеристики, Б-17 всё равно оставался уязвимым, как для атак истребителей, так и зенитного огня. Да, бомбардировщик оказался очень крепким и невероятно живучим, и порой выдерживал просто чудовищные повреждения. Глядя на некоторые из них, просто удивительно, что самолет вообще сумел вернуться на базу. Самолёты теряли двигатели, огромные части обшивки и планера, но при этом упорно продолжали полёт.

Известен случай, когда “Летающая Крепость”, даже после тарана немецким истребителем осталась в небе и успешно вернулась на базу.

Но, не смотря на легендарную прочность бомбардировщика, потери “Летающих Крепостей” были просто ужасающие. В начальный период соединения иногда теряли чуть ли не 25% самолетов в каждом вылете. Экипаж “Крепости”, состоявший из 10 человек, набирался исключительно из добровольцев. Каждый из них для завершения, так называемого тура, должен был совершить 25 боевых вылетов, после чего военнослужащий мог или вернуться домой или продолжить службу дальше. Вот только в тот период средняя выживаемость Б-17 составляла всего 13 боевых вылетов.

Много это или мало? Для сравнения средняя выживаемость штурмовика Ил-2, считавшейся самой низкой в советских ВВС, составляла 53 боевых вылета.

Потери американских бомбардировщиков были шокирующими, но их всё же можно было восполнить. Чего не скажешь о погибших летчиках. Если говорить об экипажах, то цифра потерь летного состава была просто катастрофической - 82%. Как говорил один из пилотов Б-17, чтобы вы поняли насколько это было ужасно, представьте, что утром перед вылетом вы завтракаете в компании 10 человек, а к ужину вас осталось всего лишь двое.

Если взять общие потери ВВС США вообще за всю историю их существования, то более половины из них будут составлять потери летчиков бомбардировочной авиации на европейском театре боевых действий в период Второй Мировой Войны. За время войны количество погибших летчиков превысило даже общие потери корпуса Морской Пехоты США.

Для ВВС ситуация была тяжелой, что конечно же сказывалось на моральном состоянии, как военных летчиков в Англии, так и всей американской нации, в целом. Но тем не менее экипажи Б-17-х продолжали свою работу, исключением не был и прибывший в октябре 1942 года экипаж капитана ВВС Роберта Моргана. В тот момент никто из них, конечно же, не знал, что их Б-17 с бортовым номером 41-24485, а точнее имя, которое они дали своему самолету, через несколько месяцев будет известно почти каждому жителю США.

МЕМФИССКАЯ КРАСАВИЦА

Из более чем 12 тысяч построенных Б-17, “Мемфисская красавица” знаменита тем, что стала первым бомбардировщиком, который смог завершить полный тур из 25 боевых вылетов при этом не потеряв ни одного члена экипажа. “Красавица” принимала участие в первых и самых тяжелых вылетах над территорией Германии, когда нацистский режим был на пике своей мощи, а небо над Европой безраздельно принадлежало Люфтваффе.

“Мемфисская красавица” умудрялась возвращаться на базу насквозь изрешеченная пулями и снарядами, с серьезными повреждениями хвостового оперения, пять раз самолёт терял двигатель. Но бомбардировщик каким-то образом всегда добирался до базы, ремонтировался и снова возвращался в строй. На самолете, как минимум один раз, меняли все основные элементы, но при этом самое долгое время простоя в ремонте было всего 5 дней, когда “Красавице” никак не могли заменить крыло.

За свои 25 вылетов “Красотка” сбросила около 60 тонн бомб на территории Германии, Франции и Бельгии, уничтожая вражеские фабрики, железнодорожные узлы, авиазаводы, базы подводных лодок и многое другое. Экипаж “Красотки” также имел на счету 8 подтвержденных сбитых самолётов противника.

Роберт Морган (командир “Мемфисской красавицы”) считал, что залогом их успеха была слаженная работа экипажа и плотный строй в воздухе.

Согласно статистике первых месяцев, больше половины бомбардировщиков, уничтоженных истребителями, были сбиты после того, как самолет покинул общий строй. В дальнейшем, для защиты от истребителей была разработана так называемая “коробка” - боевое построение из 12 бомбардировщиков, расставленных в определенном порядке по высоте и горизонту. Такое построение позволяло, во-первых, концентрировать на атакующем истребителе огонь бортовых пулеметов сразу с нескольких бомбардировщиков, а, во вторых, повышало точность и плотность бомбометания авиагруппы. Но то что на бумаге выглядит легко и просто, в реальности было достаточно сложным элементом боевого задания. Особенно, учитывая то, что в некоторых вылетах принимало участие более 1000 бомбардировщиков одновременно.

Чётко держать своё место в строю было важно не только для защиты от истребителей, но также и чтобы не попасть под бомбы своих товарищей сверху. Что порой могло привести, как к серьезному повреждению самолета, а то и потере бомбардировщика и всего экипажа.

Своим именем “Мемфисская Красавица” обязана девушке по имени Маргарет Полк, жительнице города Мемфис, с которой у Роберта Моргана был бурный роман. В каждом вылете фото Маргарет неизменно присутствовало в кабине пилотов.

Неизменным атрибутом самолета стала и знаменитая теперь эмблема на носу самолёта в виде красавицы в купальнике, которую после каждого вылета нужно было обязательно шлепнуть и поцеловать.

КИНО

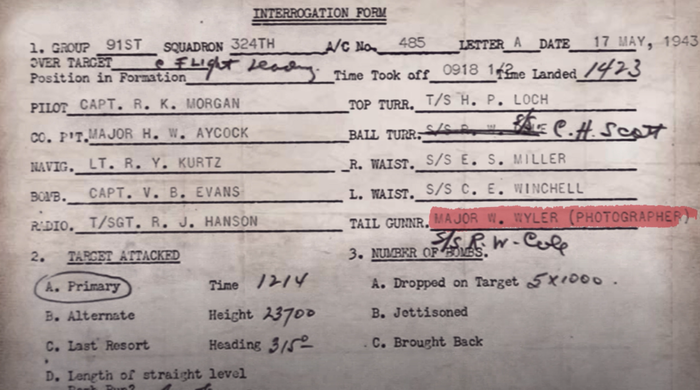

После каждого боевого вылета офицер разведки ВВС общался с экипажем и составлял отчет о деталях и результатах вылета. Что интересно в отчете о 25-м вылете “Мемфисской Красавицы” 17 мая 1943 года в графе хвостовой стрелок стоит имя “майор Вайлер (фотограф)”.

И если на мгновение вам показалось, что вы где-то слышали это имя, то вы не ошиблись. Это был Вильям Вайлер один из самых известных режиссеров за всю историю Голливуда. Режиссер таких фильмов как “Римские каникулы” и “Как украсть миллион”, обладатель 3-х Оскаров, в частности за эпический фильм “Бен-Гур”, который получил рекордные 11 Оскаров.

На сегодняшний день лишь два фильма смогли повторить успех «Бен-Гура»: спустя почти сорок лет такое же количество статуэток получит «Титаник», а затем, в 2003 году, «Властелин колец: Возвращение короля».

(на фото В.Вайлер 1-й справа)

Но в 1943 году Вильям Вайлер, отложил в сторону свои голливудские дела и пошел добровольцем в армию. Именно ему принадлежала идея снять фильм об экипаже “Летающей Крепости”, который смог успешно выполнить 25 боевых вылетов. По задумке фильм должен был помочь поднятию боевого духа американцев, привлечению добровольцев и, конечно же, продаже военных облигаций. Вайлер встретился с капитаном Морганом и попросил не будет ли тот против, если его небольшая съемочная группа из 3-х человек совершит несколько вылетов вместе с экипажем “Мемфисской красавицы”.

Как вспоминал Морган, тогда он думал, что это будут просто съемки какого-то учебного фильма для ВВС, и понятия не имел о грандиозном плане снять его экипаж и самолет, как первый бомбардировщик, которому удалось совершить 25 боевых вылетов. Чего он также не знал, что “Мемфисская красавица” не была первой. Изначально эта роль принадлежала другому бомбардировщику, носившего имя “Invasion” (Вторжение). С этим самолетом и его экипажем уже было отснято несколько часов видеоматериала, но 17 апреля 1943 года во время своего 24 вылета, “Инвейжен” был сбит прямым попаданием зенитного снаряда.

Вайлеру пришлось начинать всё заново и на этот раз на главную роль, если так можно сказать, была выбрана “Мемфисская красавица” из 91-й бомбардировочной группы 8-й Воздушной армии США.

(на фото В.Вайлер (в центре) и экипаж "Мемфисской Красавицы")

Правда на случай неудачи у “Красавицы” был самолёт дублер - Б-17 “Ангелы Ада” под командованием капитана Болдвина из 303-й бомбардировочной группы, который также приближался к отметке в 25 вылетов.

Снимая материал для фильма, Вайлер и его помощники совершили, как минимум шесть боевых вылетов, часть из которых была на борту “Мемфисской Красавицы”, а часть на других самолётах для съемки внешних планов. К сожалению, в ходе одного из таких вылетов в бомбардировщик на борту которого находился оператор Гарольд Таненбаум попал зенитный снаряд. Со слов очевидцев Гарольд успел выпрыгнуть из самолёта, но не справился с парашютной системой и погиб.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

17 мая 1943 экипаж “Мемфисской красавицы” вылетел на задание по уничтожению базы подводных лодок во Франции. Как и во всех предыдущих полетах в небе над Европой был кромешный ад. В тот день стрелки “Красавицы” записали на свой счёт ещё один сбитый самолёт противника.

Т.к. для экипажа “Мемфисской Красавицы” этот вылет должен был стать последним 25-м, то на родном аэродроме ее возвращения ждали с огромным нетерпением. Самолет не вернулся на базу в числе первых, поэтому у многих уже начало закрадываться неприятное чувство тревоги и предчувствие того, что в последнем вылете “Мемфисская Красавица” может повторить судьбу “Invasion”. Но к всеобщей радости в последней группе самолетов, показавшихся над аэродромом, была и “Мемфисская красавица”. Перед посадкой капитан Роберт Морган “постриг траву”, пройдя над аэродромом на бреющем. И хоть это было серьезным нарушением правил полетов, в тот день ему это, конечно же, простили.

25 успешных вылетов. Это был незабываемый момент, в первую очередь, конечно же, для экипажа “Мемфисской Красавицы”, который, несмотря на все трудности, сумел выполнить свой тур. Трудно описать словами те чувства, которые переполняли в тот момент людей на авиабазе Бассингбурн. Стрелок-радист Роберт Хэнсон целовал землю, капитана Роберта Моргана подняли на руках, чтобы он мог исполнить ритуал: поцеловать и шлёпнуть красавицу на носу самолёта. Самолёта, который теперь навсегда останется в истории военной авиации.

За свое достижение все члены экипажа “Мемфисской Красавицы” были награждены Медалью ВВС, а также Крестом летных заслуг. Что интересно из общих 50-ти наград экипажа “Красавицы” лишь только один - Джон Квилан (хвостовой стрелок) имел медаль Пурпурное Сердце, которую вручали военнослужащим за ранение в бою. На фоне непрекращающихся человеческих потерь, тот факт, что “Мемфисская Красавица” провела свой экипаж через 25 заданий, можно сказать почти без единой царапины, выглядело поистине каким-то чудом.

Через несколько дней аэродром с личным визитом посетит и королевская чета Великобритании, чтобы лично поздравить экипаж “Мемфисской Красавицы” - первый экипаж который смог выполнить 25 боевых заданий.

Вот только на самом деле первыми они не были.

ПЕРВЫЕ

Одним из мощнейших инструментов войны была, есть и скорее всего будет оставаться государственная пропаганда. Оружием пропаганды являются символы и в поиске, эффектного и эффективного символа, очень часто даже сама истина будет задвинута далеко на второй план.

Например, одна из самых известных фотографий Второй Мировой Войны - Водружение флага над Иводзимой. Вопреки распространенному мнению - этот флаг не был первым, поднятым над Иводзимой, а лишь вторым.

И хоть это никогда и не скрывалось: известны и имена морпехов, водрузивших первый флаг, и даже их фото, но, тем не менее, именно морпехи на великолепном снимке Джо Розенталя, за который он затем получит Пулитцеровскую премию, долгое время считались первыми, кто поднял флаг над Иводзимой.

Снимок Розенталя стал одним из самых сильных и узнаваемых образов Второй Мировой Войны. Настолько сильным, что иногда по ошибке его используют даже в российской пропаганде.

Ставшая всемирно знаменитой “Мемфисская Красавица”, на самом деле, тоже не была первым бомбардировщиком, который выполнил 25 боевых заданий. Первым бомбардировщиком, который сумел это сделать был Б-17 “Сьюзи Кью”, причем сделал это ещё в октябре 1942 года. Справедливости ради стоит заметить, что никто этого также не скрывал и “Сьюзи Кью” с пропагандистским туром облетела всю Америку. Правда и очень сильного акцента на этом достижение не делали, т.к. “Сьюзи” всё-таки воевала на Тихоокеанском фронте, где интенсивность применения Б-17, как бомбардировщика, а также их потери, были несравнимо ниже, чем в Европе, где воевала 8-я Воздушная Армия.

Так может ”Мемфисская Красавица” была первой выполнившей 25 боевых вылетов в 8-й Воздушной Армии ? Снова нет. Первым был Б-24 “Горячая штучка”, который завершил свое 25 задание 7 февраля 1943 года, на 3 месяца раньше, чем "Мемфисская Красавица". Но и в этом случае, есть свое “но” - лишь только половина боевых вылетов была сделана над Европой, считавшейся самым опасным участком войны. А вот вторая часть вылетов была сделана “Горячей штучкой” во время службы в Северной Африке, где ситуация была сравнительно спокойней.

Так может “Мемфисская Красавица” была первой, кто смог выполнить все 25 заданий в небе над Европой? Снова нет. 13 мая 1943 года почти на неделю раньше, чем “Мемфисская Красавица”, свой 25-й вылет совершил Б-17 “Ангелы Ада” - тот самый бомбардировщик дублер “Мемфисской Красавицы”.

Несмотря на то, что летать “Ангелы Ада” начали позже, чем “Красавица”, но график полётов сложился так, что свой тур они закончили немного раньше. Здесь, к слову, уместно будет обратить внимание, что 25 боевых вылетов, выполненных экипажем, и 25 вылетов, выполненных самолётом, это несколько разные вещи, т.к. иногда экипаж, мог совершить вылет на другом самолёте и наоборот. Но и здесь капитан Болвдин и его экипаж опередили Моргана на 3 дня.

В чем “Мемфисская Красавица” была и остается первой - это в том, что это был первый тяжелый бомбардировщик, который выполнил полный боевой тур из 25 вылетов в Европе и вернулся обратно домой в США.

Здесь, возможно, стоит сказать, что упомянутая раньше “Горячая Штучка”, на своём пути обратно в США, где самолет должен был участвовать в пропагандистском туре, потерпел крушение. Из всего экипажа выжил лишь один хвостовой стрелок.

Но эта катастрофа имела и более серьезные последствия. На борту Б-24 также находился и генерал Фрэнк Андрюс, один из основателей американских ВВС, а на тот момент, командующий американскими войсками на Европейском театре боевых действий. И кто знает, как бы сложился ход второй мировой войны, в частности в Европе, если бы на главном посту оставался Фрэнк Эндрюс, а не Дуайт Эйзенхауэр.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вернувшись домой, “Мемфисская Красавица” облетела всю страну с торжественными встречами, публичными выступлениями и призывами покупать военные облигации. В каждом городе экипаж “Красавицы” встречали как героев.

После окончания этого турне некоторые из членов экипажа остались в ВВС, в частности Роберт Морган продолжил службу, но уже на Тихоокеанском фронте на должности командира 869-ой эскадрильи.

Его отношения с Маргарет Полк, в честь которой была названа “Мемфисская красавица”, к сожалению не сложились и они расстались. Бомбардировщик Б-29 “Суперкрепость”, которым командовал Морган, носил имя “Бесстрашная Дотти”, в честь его 3-й жены - Дороти. Название самолёта в честь возлюбленной и в этот раз принесло Моргану удачу и он успешно выполнил еще 26 боевых вылетов без единой царапины.

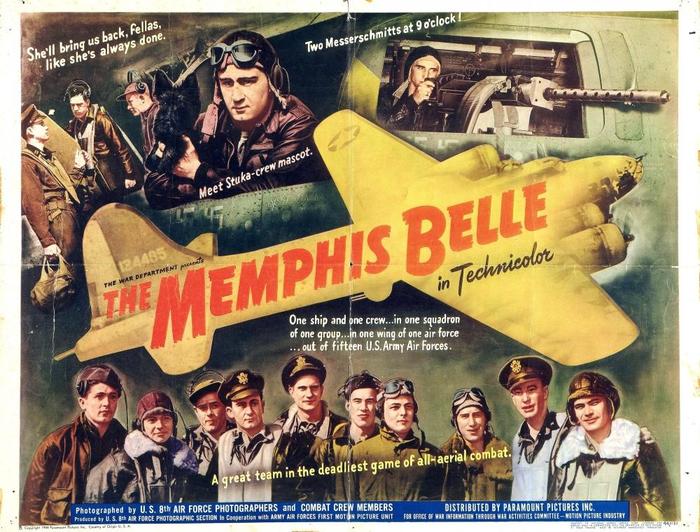

Если говорить о “Мемфисской Красавице”, то созданию легендарного образа самолёта, как первого бомбардировщика , выполнившего 25 боевых вылетов, способствовал вышедший в 1944 году фильм Вилльям Вайлера “Мемфисская Красавица: История летающей крепости”, широко демонстрировавшийся публике и ставший классикой военной документалистики.

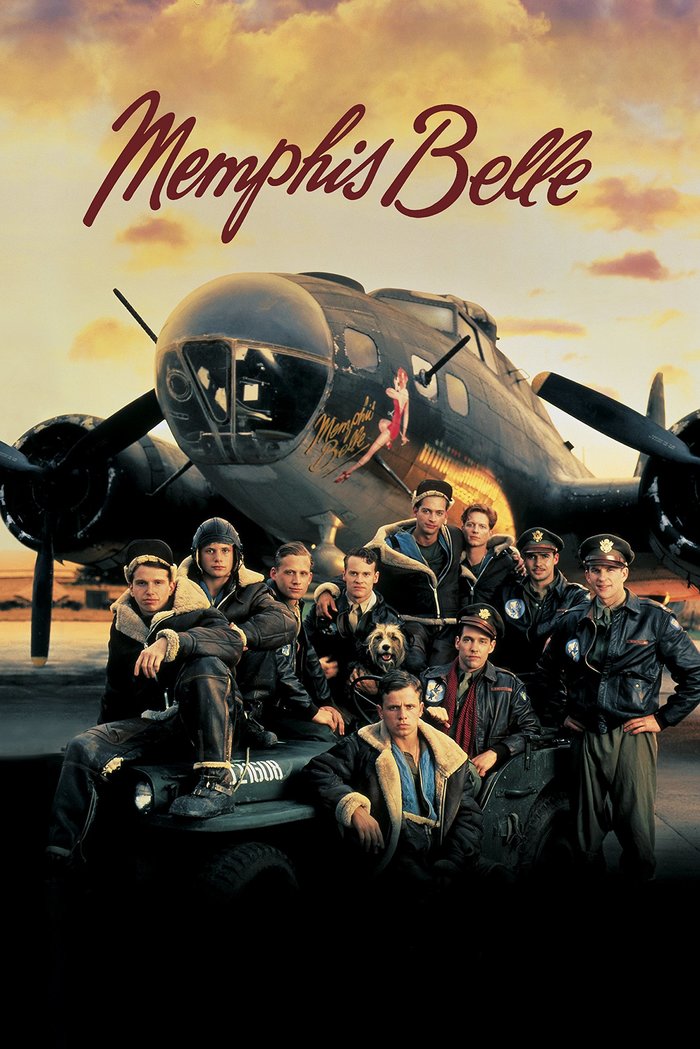

А окончательно легенда была “зацементирована” после выхода на экраны в 1990 году художественного фильма “Мемфисская Красавица”. Кстати, одним из продюсеров фильма была дочь Вильяма Вайлера.

Что касается реального самолета, то “Мемфисскую Красавицу” в 1945 году собирались разобрать на металл, как и тысячи других, теперь уже ненужных, самолётов. От утилизации бомбардировщик спас мэр города Мемфис Уолтер Чандлер, случайно узнавший об этом и выкупивший самолет за символические $350. После этого “Красавица” была установлена на одном из постаментов в городе Мемфис. За много лет, прошедших после войны город опробовал самые разнообразные методы демонстрации самолета, но ни один из них не мог защитить "Летающую Крепость" от разграбления. Самолёт в буквальном смысле вычистили изнутри охотники за сувенирами.

Казалось, что самолёт повторит судьбу множества заброшенных памятников, но в сентябре 2004 года бомбардировщик был передан в Национальный музей ВВС США, который решил восстановить легендарный самолет. А 17 мая 2018 года спустя 75 лет со дня выполнения 25-го боевого задания экипажем капитана Роберта Моргана, экспозиция с “Мемфисской Красавицей”, восстановленной до мельчайших деталей, была торжественно открыта для посетителей.

Орденская планка Рейнхарда Гейдриха

1. Вознаграждение за длительный срок службы в полиции 2-го класса (18 лет службы)

2. 10 лет в НСДАП

3. Медаль за организацию и оформление Олимпийских Игр 1-го класса 1936

4. Аншлюсс - памятный знак (медаль)

5. Медаль " Присоединение Судетской области"

6. За присоединения Мемеля, 1939

7. "Западный вал" - за постройку оборонительных сооружений

8. За социальное обеспечение

9. Данцигский крест, 1 ст.