ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА - ЦАРЕЙ И ЦАРСТВ ЗЕМНЫХ ОТРАДА

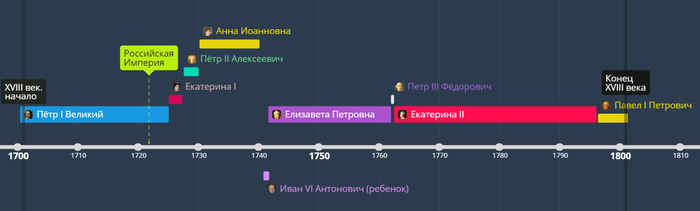

Российская императрица Елизавета I Петровна родилась 18 (29) декабря 1709 в селе Коломенское под Москвой. Младшая дочь Петра I Великого и его жены Марты Скавронской, впоследствии императрицы Екатерины I. Пользовалась особой любовью отца. Получила неплохое домашнее образование, владела французским, немецким, итальянским и шведским языками. Увлекалась верховой ездой, охотой и балами. С раннего детства пользовалась вниманием поклонников. По замечанию французского посланника Леви, могла бы считаться совершенной красавицей, если бы не ее курносый нос и рыжеватые волосы.

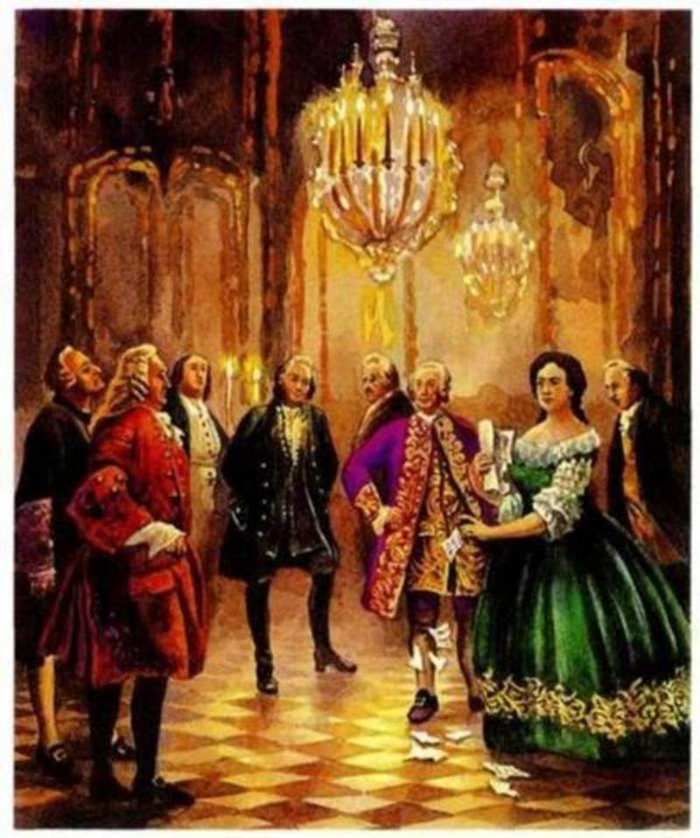

В.Эриксен. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1757

Среди монарших особ находилось немало охотников получить ее руку. В числе вероятных кандидатов рассматривались Людовик XV, побочный сын Августа II Сильного Мориц Саксонский, принц Карл-Август Голштинский, бранденбургский курфюрст Карл, иранский Надир-шах и даже сводный племянник Петр Алексеевич, будущий император Петр II. Однако, все попытки просватать молодую цесаревну остались неосуществленными.

Одной из причин являлись сомнения в ее легитимности. Елизавета появилась на свет еще до официального бракосочетания своих родителей, которое состоялось 19 февраля 1712. По завещанию своей матери Екатерины I она получила право на русскую корону. Однако, представители старинных боярских родов возвели на престол Анну Иоанновну (1693-1740), дочь царя Ивана V, брата и соправителя Петра I. Елизавета пришла к власти только спустя одиннадцать лет в результате дворцового переворота. В ночь на 25 ноября (6 декабря) 1741 при поддержке гвардейцев Преображенского полка она захватила Зимний дворец и провозгласила себя новой царицей. Заточила в крепость малолетнего Ивана VI и его мать, регентшу Анну Леопольдовну. Фавориты Анны Иоанновны Миних, Левенвольде и Остерман были приговорены к смертной казни, замененной впоследствии ссылкой в Сибирь.

Елизавета торжественно короновалась 25 апреля (6 мая) 1742. Ее государственная политика в основном была направлена на возврат к петровским реформам. Елизавета I укрепила авторитет дворянства, наделила Сенат правом законодательной инициативы, расширила сеть начального образования и др. В 1755 подписала указ об основании Московского университета, в 1756 – Императорских театров России, в 1760 – Академии художеств. Во время правления Елизаветы I были созданы выдающиеся памятники архитектуры, оказывалась всемерная поддержка деятелям русской науки и культуры, в т.ч. М.В.Ломоносову. Как заметил историк В.О.Ключевский: «Царствование ее было не без славы, даже не без пользы».

Однако, свои личные интересы Елизавета I ценила не меньше государственных. По словам В.О.Ключевского: "Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе: изо дня в день говорили только о французской комедии, об итальянской комической опере и ее содержателе Локателли, об интермеццах и т.п.». «Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление, и, зная, что к ней особенно идет мужской костюм, она установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, в обширных юбках, а дамы в мужском придворном платье».

По всеобщему мнению, Елизавета I весьма умеренно пользовалась своими неограниченными правами. Список ее фаворитов довольно скромен, причем большинство из них не занимали государственных постов и держались в стороне от политики. Еще будучи цесаревной, в 1725 Елизавета влюбилась в графа Александра Борисовича Бутурлина (1694-1767). Он был старше нее на пятнадцать лет и даже успел послужить денщиком Петра I. Крупный, внушительного вида мужчина пользовался благосклонностью принцессы вплоть до 1729.

Из дневника испанского посланника Дюка Лирийского от 5 августа 1728: «Все благонамеренные люди радуются уменьшению царского фаворитизма принцессы Елизаветы, которая четыре дня тому назад отправилась пешком за десять или двенадцать миль на богомолье в сопровождении одной дамы и Бутурлина». В 1756 А.Б.Бутурлин был произведен в генерал-фельдмаршалы, позже служил московским градоначальником.

В 1729-1730 фаворитом Елизаветы I являлся Семен Кириллович Нарышкин (1710- 1775). Сын любимца Петра I Кирилла Алексеевича Нарышкина и его жены княжны Анастасии Яковлевны Мышецкой. Троюродный кузен Елизавета I. Подвергся опале при императрице Анне Ивановне. Бежал во Францию, где жил под фамилией Тенкин.

В день восшествия на престол Елизаветы I пожалован в действительные камергеры. Вернулся в Россию, служил чрезвычайным посланником в Англии. В 1749 произведен в гофмаршалы. Получил огромное состояние благодаря женитьбе на Марии Павловне Балк-Полевой. Имел прекрасный домашний театр, который посещали высочайшие особы. В 1757 пожалован в обер-егермейстеры, в 1760 награжден Андреевской звездой. В дальнейшем сохранил важное положение при дворе.

Алексей Яковлевич Шубин (1707?-1765) в 1721 поступил солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк. К 1729 дослужился до звания сержанта, затем прапорщика. Был назначен в караул цесаревны Елизаветы, жившей тогда в селе Покровском близ Москвы. Вскоре между ними возник страстный роман. Историк Д.Н.Бантыш-Каменский обнаружил простодушное стихотворное признание, которое влюбленная Елизавета адресовала А.Я.Шубину:

Я не в своей мочи огнь утушить,

Сердцем болею, да чем пособить?

Что всегда разлучно и без тебя скучно-

Легче б тя не знати, нежель так страдати

Всегда по тебе.

А.Я.Шубин

В январе 1731 А.Я.Шубин был арестован по приказу Анны Иоанновны и отправлен сначала в Ревель, а затем в Сибирь и на Камчатку. Елизавета тяжело переживала разлуку и даже собиралась принять постриг в Успенском монастыре. В ссылке А.Я.Шубина насильно женили и след его затерялся. Взойдя на престол, Елизавета I потребовала разыскать и вернуть А.Я.Шубина. «За невинное претерпение» она произвела его в генерал-майоры и в майоры лейб-гвардии Семеновского полка. Остаток жизни А.Я.Шубин провел в подаренном ему поместье во Владимирской губернии.

В 1731 место главного фаворита прочно занял Алексей Григорьевич Разумовский (1709-1771). Родился 17 марта 1709 в селе Лемеши Черниговской губернии. Сын простого украинского казака Григория Яковлевича Розума и его жены Натальи Демьяновны. В детстве самостоятельно освоил грамоту, пел на церковном клиросе в соседнем селе Чемер. Был привезен в Петербург полковником Вишневецким, который набирал певчих для придворного хора. Обратил на себя внимание цесаревны и вскоре получил должность управляющего ее имениями и чин камер-юнкера. После воцарения Елизаветы I на А.Г.Разумовского стремительно посыпались чины и награды: генерал-поручик, действительный камергер, кавалер ордена Андрея Первозванного, обер-егермейстер и др. В 1744 А.Г.Разумовский получил титул графа, а в 1756 – звание генерал-фельдмаршала. За несколько лет он стал одним из богатейших людей России, владельцем тысяч крепостных крестьян.

А.Г.Разумовский

По утверждению ряда современников и историков, в частности, министра народного просвещения графа С.С.Уварова, Елизавета I находилась с А.Г.Разумовским в морганатическом браке. Венчание, якобы, состоялось 24 ноября 1742 в подмосковном селе Перово. Также ходили слухи о детях, родившихся от этого брака. Впоследствии объявилось несколько самозванцев, называвших Елизавету I своей матерью. Наибольшую известность получила легендарная княжна Тараканова. Никаких документальных свидетельств о наличии детей у Елизаветы I не имеется.

В 1762 особый интерес к этой истории проявила Екатерина II, которая подыскивала прецедент для заключения брака с Григорием Орловым. Она послала к А.Г.Разумовскому канцлера М.И.Воронцова с заданием точно выяснить, венчался ли он с Елизаветой I. По рассказам, А.Г.Разумовский молча выслушал посланца, а вместо ответа достал какие-то бумаги и швырнул их в камин.

С конца 1740-ых А.Г.Разумовский постепенно утратил свои позиции фаворита. Тем не менее, он сохранил дружеские отношения с Елизаветой I до самой ее смерти. Уравновешенный и благоразумный человек, он старался не вмешиваться в придворные интриги и держаться подальше от большой политики. А.Г.Разумовский спокойно дожил свой век и скончался 6 июня 1771 в Санкт-Петербурге.

Беллетристы приписывали Елизавете I целый ряд случайных связей, наличие которых не представляется возможным подтвердить или опровергнуть. Так, К.Валишевский в книге «Дочь Петра Великого» утверждал, что у А.Г.Разумовского было множество соперников: «В 1742 г. [прусский посланник Аксель фон] Мардефельд называет Ивинского; на следующий год, [французский посланник] д’Аллион упоминает о Панине, искажая, впрочем, малоизвестное еще в то время имя; [князь В.В.] Долгоруков в своих мемуарах перечисляет Петра Шувалова, Романа и Михаила Воронцовых, Сиверса, Лялина, Войчинского, Мусина-Пушкина — целый батальон».

Пимен Васильевич Лялин (? -1754), камер-юнкер герцога Шлезвиг-Голштинского. По словам К.Валишевского: «Лялину посчастливилось привлечь на себя внимание Елизаветы на барке, служившей для прогулок цесаревны. Матросский костюм ему шел и он греб с большой силой». Елизавета взяла его к себе в услужение и щедро наградила. П.В.Лялин был произведен в действительные камергеры, получил чин подполковника, удостоился ордена Александра Невского. Ему досталось большое поместье во Владимирской губернии и дом в московском переулке, до сих пор носящий его имя.

Другой временщик, Никита Афанасьевич Бекетов (1729-1794) родился 8 сентября 1729 в Симбирске. Наследник старинного дворянского рода. В 13 лет поступил в сухопутный кадетский корпус Санкт-Петербурга. Увлекался поэзией и музыкой. Участвовал в постановках кадетского любительского театра. В 1750 привлек внимание Елизаветы I во время одного из спектаклей. Из корпуса Н.А.Бекетов вышел сразу премьер-майором и взят ко двору адъютантом А.Г.Разумовского.

Больше года он пользовался расположением императрицы, получил чин полковника и обширное поместье. Однако, вызвал неприязнь завистников. Один из них, Петр Шувалов порекомендовал молодому красавцу мазь от веснушек. Через некоторое время лицо Н.А.Бекетова покрылось нарывами. Встревоженной Елизавете I внушили, что это последствие дурной болезни. Она немедленно отправила Н.А.Бекетова подальше от себя в армию. Его карьера вновь наладилась лишь при Екатерине II. Н.А.Бекетов дослужился до генерал-майора, а в 1763 был назначен губернатором Астрахани. Умер 9 июля 1794 в своем имении Отрада возле Царицына, которое некогда даровала ему Елизавета I.

Последним фаворитом Елизаветы I оказался граф Иван Иванович Шувалов (1727-1797). Родился 1 ноября (12 ноября) 1727 в небогатой дворянской семье. Получил домашнее образование. Двоюродные братья И.И.Шувалова Александр и Петр участвовали в дворцовом перевороте 1741. Благодаря их покровительству в 1742 юноша поступил на придворную службу в качестве пажа. Был замечен императрицей в 1749 и сразу получил звание камер-юнкера.

Единственный из фаворитов Елизаветы I, который оказывал влияние на внутреннюю и внешнюю политику России. Содействовал развитию русской науки и искусства, покровительствовал ученым, писателям и художникам. Попал в опалу при Екатерине II. С 1763 по 1777 выполнял ряд дипломатических миссий за границей. Незадолго до смерти передал свою коллекцию художественных ценностей Академии художеств и Эрмитажу. Умер 14 ноября (25 ноября) 1797 в Санкт-Петербурге.

Известно, что Елизавета I сильно страдала из-за отсутствия собственных детей. В 1743 она взяла под личную опеку сирот камер-юнкера Григория Бутакова: Петра, Алексея и Прасковью. В последние годы жизни императрица смирилась со своим одиночеством, окружила себя многочисленными сиделками и приживалками, с которыми охотно обсуждала городские сплетни и скандалы.

Современники и потомки высказывались об Елизавете I неоднозначно. «Князь Михаил Михайлович Щербатов, капитан гвардейского Семеновского полка написал о дочери Петра 1: "... Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра; от природы одарена довольным разумом; но никакого просвещения не имела... с природы веселого нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и недокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания к делу... даже и внешние государственные дела, трактаты, по нескольку месяцев, за леностью ее подписать имя, у нее лежали; роскошна и любострастна, дающая многую поверенность своим любимцам, но, однако, такова, что всегда над ними власть монаршую сохраняла". (Эйдельман Н. Твой восемнадцатый век. Прекрасен наш союз... - М.: Мысль, 1991).

В.О.Ключевский в полном курсе «Русской истории»: "Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете; она оставила после себя в гардеробе с лишком 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный Зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 1761 г более 10 миллионов рублей на наши деньги. Незадолго до смерти ей очень хотелось пожить в этом дворце; но она напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли поспешил отделать хотя бы только ее собственные жилые комнаты. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит".

Императрица Елизавета I скончалась 25 декабря 1761 (5 января 1762) в своем дворце на Мойке в Санкт-Петербурге. По словам В.О.Ключевского: "Елизавета I была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня 18 в., которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти".

Образ Елизаветы I широко отражен в живописи, литературе и кино: картины Г.Бухгольца, Л.Каравака, И.Никитина, Г.Х.Гроота, В.Серова, Е.Лансере и др.; романы К.Валишевского, В.Пикуля Н.Павленко и др.; фильмы режиссера Ж.Одри «Le secret du chevalier d’Eon» (1959) с И.Миранда в роли Елизаветы I; А.Прошкина «Михайло Ломоносов» (1986) с Н.Сайко; С.Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987, 1991 и 1992) с Е.Цыплаковой и Н.Гундаревой; М.Андерсона «Young Catherine» (1991) с В.Редгрейв и др. Имя Елизаветы I увековечено в названии города Елизаветполь (ныне Гянджа на территории Азербайджана).

Елизавета Петровна

Нелегка жизнь у девушки, чьи родители умерли не успев прописать её положение и никак не устроив её дальнейшую судьбу. Ей шел семнадцатый год, когда в мир иной отошел отец, Петр Великий (1725 год). Не сказать, чтобы он не пытался решить жизнь своей любимой дочери, но не случилось. То ли из-за грозности будущего тестя, а, может, и по каким-то иным причинам. Успели выдать замуж одну дочь - Анну, на Елизавете же дело приостановилось.

Елизавета Петровна Романова желает всем хорошего дня и прекрасного настроения!

Потом умирает и мать, императрица Екатерина I (1727-й), так же не успевшая ничего поделать с семейным положением Елизаветы, и наша сегодняшняя героиня оказывается в очень интересной ситуации. С одной стороны, вроде как самая что ни на есть плоть и кровь великого самодержца, но… Ох уж это дурное «НО»: рождена она была до официального брака, кроме того, наследник мужского пола уже есть – Петр II, поэтому девушку вновь отодвигают на второй план (или чуть дальше). Надо сказать, что некоторые деятели очень и очень настаивали на женитьбе царя Петра Алексеевича с Елизаветой, но здравый ум, все же, восторжествовал.

Тем не менее, в 1730-м году умирает Петр II и положение Елизаветы серьезно меняется, поскольку теперь она имеет реальные шансы стать российской императрицей… Однако, и тут вмешивается «маленькое НО»: кто-то из наиболее «умных» высших должностных лиц страны посчитал, зачем нам у руля столичная особа? В самом деле, зачем? Нужна такая, которая не особо кого тут знает, не имеет никакой поддержки ни при дворе, ни в гвардейских казармах, и которой можно было бы легко управлять. Такая кандидатура сидела в Митаве (я про родную племянницу великого самодержца Анну Иоанновну говорю, если что), каждый год выклянчивая средства из госбюджета на благоустройство вверенной ей, как вдове курляндского герцога, территории.

Однако, и тут вышел небольшой нежданчик: Анна Иоанновна оказалась намного умней, чем думалось, поэтому нормативно-правовой акт, ограничивающий власть монарха, под гвардейское одобрение она порвала, и швырнула этот законопроект чуть ли не в лицо авторам. Сложно сказать, расстроилась ли Елизавета Петровна от такого хода событий, в конце концов, её не готовили к тому, что она могла бы стать царицей, хотя, конечно же, были лица в Российской империи, готовые поддержать её восшествие на престол.

Анна рвет кондиции

Тем не менее, на ближайшие десять лет наша героиня ведет достаточно закрытый, от различных придворных мероприятий, образ жизни, а её любвеобильность и популярность среди гвардейских частей дала повод задуматься о том, что там «что-то не так». Первым «тревожным звоночком» явились её отношения с Алексеем Яковлевичем Шубиным, офицером Семеновского полка, которому она даже посвятила стихи:

«Я не в своей мочи огнь утушить.

Сердцем болею, а чем пособить,

Что всегда разлучно и без тебя скучно.

Лучше б тя не знати, нежель так страдати всегда по тебе»

(взято из книги Соротокиной Н.М. «Императрица Елизавета Петровна. Её недруги и фавориты»)

Дело было настолько серьезным, что прапорщика Шубина сослали на Камчатку, дабы там он имел возможность подумать о своих «развратных действиях интересного характера» в отношении особы царской крови. Тут, кроме шуток, интересная ситуация получалась, поскольку ходили упорные слухи, что Петровна родила как минимум одного ребенка. Предположительно, этого ребенка (девочку) видели потом за одним столом с Елизаветой, и обращалась она с ней ровно так, как если бы это была её собственная дочь.

С одной стороны, подобный «развод» могли совершить для того чтобы скрыть позор и избежать семейного скандала (Анна Иоанновна Елизавете все-таки двоюродной сестрой приходилась), но, с другой, как выходило: сегодня дочь Петра живет гражданским браком с офицером-семеновцем, а завтра весь Семеновский полк вот как возьмет, да выйдет требовать смены власти, заодно прихватив преображенцев и обычных армейцев… От греха и на всякий случай!

К слову, помимо Шубина были ещё Александр Борисович Бутурлин (тот самый хороший мужик, которому предстоит командовать русской армией в Семилетнюю войну) и Семен Кириллович Нарышкин, но, видите ли, в тех случаях все прошло БЕЗ последствий, поэтому и репрессивных мер никаких не предпринималось.

Почему же тогда в отношении Алексея Григорьевича Разумовского ничего подобного не применили? Возможно, потому что его происхождение заранее перекрывало какой-либо путь его детям в помещения дворца и надежду на что-либо большее, чем статус незаконнорожденных. Теоретически, конечно.

Впрочем, это лишь предположения публициста-дилетанта, не более того!

Так прошло десять лет. Анна Иоанновна умирает с твердой уверенностью, что династического кризиса в России не будет, поскольку её двоюродный внук Иоанн Антонович, сын Анны Леопольдовны (племянницы умершей царицы то есть), со временем займет законное место на престоле, но …. Опять это «НО», ибо не зря время со смерти Петра Великого и до воцарения Екатерины II зовется в российской истории Эпохой дворцовых переворотов. Кстати, по-хорошему, оно длилось намного дольше, до смерти Павла Петровича в 1801 году.

Случилось то, о чем нам вкратце рассказывает фельдмаршал Миних:

«….Гвардейцы размещались в выстроенных мною казармах. У принцессы Елизаветы был совсем рядом с Преображенскими казармами дом, известный под названием Смольного, где она часто ночевала и именно там виделась с офицерами и солдатами Преображенского полка.

Правительница принцесса Анна была предупреждена об этом, но сочла это малозначащим пустяком, и при дворе говорили с насмешкой: у принцессы Елизаветы ассамблеи с Преображенскими гренадерами. Но в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года эта великая государыня сама отправилась в казармы этого полка и собрала там тех, кто был ей предан, со словами: «Дети мои, вы знаете, чья я дочь, идите со мною!» («Робята, вы знаете, чья я дочь, подите со мною!»)

Когда беззащитную женщину окружает много настоящих мужчин, готовых оградить её от любой опасности.…

О деле было условлено, и офицеры и солдаты, предупрежденные, о чем идет речь, ответили: «Мы все готовы, мы их всех убьем». Принцесса весьма великодушно возразила: «Если вы хотите поступать так, то я не пойду с вами».

Она повела этот отряд прямо в Зимний дворец, вошла в апартаменты великой княгини, которую нашла в постели, и сказала ей: «Сестрица, пора вставать». Приставив свой караул к великой княгине, ее супругу принцу Брауншвейгскому и ее сыну принцу Ивану, она вернулась в свой дом около сада Летнего дворца и в ту же ночь велела арестовать меня, моего сына, графа Остермана, вице-канцлера графа Головкина, обер-фельдмаршала графа Левенвольде, президента коммерц-коллегии барона Менгдена, действительного статского советника Темирезова и некоторых других лиц, и все мы были отправлены в крепость.

Арест Анны Леопольдовны

В ту же ночь принцесса Елизавета была признана императрицей и государыней России вельможами, собравшимися в ее дворце, перед которым по ту сторону канала столпилось много народу, гвардейцы же, заняв улицу, кричали «виват». Наутро Елизавета в портшезе отправилась в Зимний дворец, где была провозглашена императрицей, и все принесли ей присягу на верность. Все произошло спокойно, и ни одной капли крови не было пролито, только профессор академии господин Гросс, услугами которого граф Остерман пользовался в своей канцелярии, будучи арестован, застрелился из пистолета….»

Итак, виват императрице Елизавете Петровне!

Нет, правда, без шуток, ВИВАТ! Все-таки дочь Петра Великого. Да и разумом она не была столь мала, как это представляют некоторые. О чем я конкретно? Понимаете, до осуществления государственного переворота имела место быть непростая внешнеполитическая ситуация: Россия воевала со Швецией (русско-шведская война 1741-1743 гг.), и шведы Петровне предложили сделку, дескать, мы тебе денег дадим, окажем полную и всестороннюю поддержку, а ты нам за это аннулируешь Ништадтский мир 1721-го года, ну и по мелочи ещё как-нить договоримся. На мой взгляд, это было большой ошибкой со стороны свеев, хотя бы потому что цесаревна дружила со многими военнослужащими, воспитанными на победах её отца, и знала тех гвардейцев, кто воевал в Северной войне. Поэтому подобные условия принять, естественно, не могла. Она поступила хитрее: не сказала ни «да», ни «нет».

Елизавета Петровна в годы восшествия на престол

В итоге, «Русская война шляп», как называют её шведы, была ими же полностью проиграна, и это, как вы понимаете, добавило новому российскому монарху авторитета не только внутри собственной страны.

Пожалуй, из всех монарших особ, правивших огромной империей из Петербурга в восемнадцатом столетии, она была самой мягкосердечной, но и тут есть, к сожалению, парочка оговорок.

Так, известен её Указ от 17 мая 1744 года, который ошибочно принимают за отмену смертной казни, но на самом деле данный нормативно-правовой акт только приостанавливал исполнение подобного наказания. Полностью он звучал как Сенатский Указ «О присылке в Сенат списков о колодниках, - приговоренных к смертной казни, или к политической смерти о неисполнении над ними приговора прежде Сенатского указа».

То есть, дело человека, приговоренного к смертной казни, могло быть пересмотрено в порядке тогдашнего надзора, а уголовное наказание при пересмотре заменялось со смертной казни на, например, битье плетьми/батогами и прочими атрибутами современной культуры, ярко показанными в старом клипе Rammstein «Engel». Тут-то и случается «самое это», потому что некоторые тогдашние ЗК могли испустить дух от половины ударов или же ближе к концу экзекуции. Формально – да, смертная казнь не применялась, а по факту …

Ещё интересный момент, связанный уже с религиозной нетерпимостью императрицы, который касался живших в России евреев. Тут ведь вот в чем дело: Елизавета Петровна являлась очень набожной женщиной, и тема иудеев, скорее всего, волновала её не с какой-либо национальной позиции, сколько по её религиозным убеждениям

Евреи, не иначе в момент столкновения с российским законодательством

Так родились законы империи, представленные ниже:

Указ собственно императрицы «О высылке как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со всем их имением за границу и о невпускании оных на будущее время в Россию, кроме желающих принять Христианскую веру Греческого исповедания» от 02 декабря 1742 года.

Высочайшая резолюция «О воспрещении Жидам проживать в России» от 16 декабря 1743 года, а также Сенатский Указ «О высылке за границу Жидов из Малой и Белой России и прочих завоеванных городов, и недозволении им приезжать в Россию даже для торга на ярманки» от 25 января 1744 года.

Надеюсь, никому из прочитавших не следует объяснять, что это не автор данного материала не употребляет слово «еврей» и «евреи», а так было написано изначально?

Как видите, мягкосердечие императрицы было не для всех. Тем не менее, например, Указом от 28 сентября 1743-го года мусульманам, принимавшим православие, предоставлялись различные преимущества. Допустим, если мусульманин был крестьянином и принадлежал своему единоверцу (т.е. был несвободным), то после принятия Крещения получал полную свободу. Более того, помещику-магометанину устанавливалось требование — улучшить качество жизни своего бывшего холопа. Однако, если и барин то же принимал Святое Таинство, то тогда все оставалось по-прежнему, только ходили вместо мечети в церковь.

Также, на новокрещенных воспрещалось писать какие-либо долговые письма «из прошлой» жизни.

Ещё одной категорией лиц, которых Елизавета Петровна, мягко говоря, недолюбливала, были т.н. старообрядцы, коих она немилосердно облагала налогами (в двойном размере по сравнению с членами «официальной» церкви) и даже воспрещала называться, собственно, «староверами». Громились старообрядческие общины, разорялись скиты. Другое дело, что к тогдашним старообрядцам могли пристать беглые крестьяне, находящиеся в розыске, а это, как вы понимаете, уже являлось укрывательством. Таким образом, несчастным старообрядцам жилось при мягкосердечной Елисавет очень и очень несладко!

Если же описывать характер императрицы, то следует опять обратиться к Миниху, который описал её так: « …У нее был живой, проницательный, веселый и очень вкрадчивый ум, обладающий большими способностями. Кроме русского, она превосходно выучила французский, немецкий, финский и шведский языки, писала красивым почерком; она любила пышность и порядок и от рождения питала страсть к строительству великолепных дворцов и церквей. Она любила все военное, и именно благодаря ей армия славно сражалась и победила столь хваленые тогда прусские войска, а российский двор стал самым блестящим в Европе, так как она ввела там французский язык и вкусы и манеры высшего общества.

Она была очень обходительна, умела скрывать свои чувства и была настолько далека от жестокости и настолько человеколюбива, что, не желая проливать крови, не наказывала смертью ни убийцу, ни разбойников с большой дороги, ни других преступников. Именно таким образом чрезмерная доброта государей становится слабостью. Однако она была непримирима, не столько по врожденной склонности сердца, сколько по внушению лиц, ее окружавших, потому что никогда не хотела простить ни графа Остермана, ни графа Левенвольде, ни Головкина, ни Менгдена, ни меня, ни моего сына, который никак не участвовал в моих ошибках, если можно назвать ошибками повиновение приказам императрицы Анны, моей государыни.

Она была чрезмерно сладострастна и была порождена в сладострастии, и часто говорила своим наперсницам, что она довольна только тогда, когда влюблена; но вместе с тем она была весьма непостоянна и часто меняла фаворитов, а так как эта слабость сопровождается обычно снисходительностью, то она позволяла своим фаворитам делать, что им хотелось, отсюда и полное расстройство финансов, которое произвел Петр Иванович Шувалов, отсюда и столько частных лиц, обогатившихся в то время, когда корона так нуждалась в деньгах; отсюда разорительные монополии и ужасный таможенный сбор; плохое состояние флота и полное уничтожение брянской и воронежской флотилий, о которых так много заботился Петр Великий; отсюда плохое состояние Ладожского канала, упадок города Кронштадта и столь вредные беспорядки по управлению рудниками Сибири; отсюда огромная цена, по которой продают водку, соль и табак, без чего нация не могла бы обойтись и из-за чего столько тысяч людей перенесли пытку и были вынуждены пойти с сумой по миру; отсюда эта жестокая и разрушительная война с королем Пруссии, в течение которой были пролиты потоки христианской крови, разорены и опустошены целые области, вывезены из России несметные суммы, при этом империя не получила никакой выгоды…» - интересные вещи пишет в последнем абзаце Христофор Антонович, честное слово, прям как на века!

Что ещё сказать? Любила дочь Петра красиво и со вкусом одеваться. Умела и веселиться. Ни дать ни взять. Пишут про ее гардероб от 15000 до 45 000 платьев и всевозможных нарядов, которые она меняла не реже раза в день. Куда там современному «гламурному кисо»! Поэтому, если вы видите на дороге некую девушку на черном (розовом?) «Порше Кайен» с накачанными губами, крашенными в белый цвет волосами, иссушенной солярием кожей и когтями как у беркута, то знайте: Елизавете Петровна, живя лет на 250 раньше, была намного круче (и вовсе не потому что у неё было больше возможностей!), ибо умела одеваться со вкусом даже будучи стесненной в средствах (в молодости). То же, что следует по асфальту в «бронированной капсуле» - лишь жалкое и безвкусное подражание!

05 января 1762 года императрица Елизавета Петровна умерла бездетной, что в последствии породило немало сплетен о её внебрачном потомстве и т.н. «княжна Тараканова», проявившая себя через двадцать лет после смерти царицы, явилась наглядным воплощением того, как давние слухи могут быть использованы ZOG в политических целях.

Завершить же мне хотелось стихами русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-1875 гг.):

Веселая царица

Была Елисавет:

Поет и веселится,

Порядка только нет.

С уважением ко всем прочитавшим,

Хандога Дмитрий

Источник: Cat_Cat. Автор: Дмитрий Хандога.

Личный хештег автора в ВК - #Хандога@catx2, а это наше Оглавление Cat_Cat (02.12.2019)

"Умолкаю в глубочайшем уничижении, ваш верноподданнейший раб..." (с)

14 декабря 1758 года, Иммануил Кант обратился к императрице Елизавете Петровне.

Оцените стиль.

«Всесветлейшая, великодержавнейшая императрица, самодержица всех россиян, всемилостивейшая императрица и великая жена!

В связи с кончиной блаженной памяти доктора Кипке освободился пост ординарного профессора логики и метафизики Кенигсбергской академии, который он занимал. Эти науки всегда были предпочтительным предметом моих исследований.

С тех пор как я стал доцентом университета, я читал каждое полугодие по этим наукам приватные лекции. Я защитил публично по этим наукам 2 диссертации, кроме того, 4 статьи в Кенигсбергских ученых записках, 3 программы и 3 других философских трактата дают некоторое представление о моих занятиях.

Лестная надежда, что я доказал свою пригодность к академическому служению этим наукам, но более всего всемилостивейшее расположение Вашего Импер. Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня верноподданнейше просить Ваше Имп. Величество соблаговолить милостиво определить меня на вакантный пост ординарного профессора, уповая на то, что академический сенат в рассуждении наличия у меня необходимых к сему способностей сопроводит мою верноподданнейшую просьбу благоприятными свидетельствами.

Умолкаю в глубочайшем уничижении, Вашего Импер. Величества верноподданнейший раб Иммануил Кант.

Кенигсберг. 14 декабря 1758 г.»

Фамильная усыпальница Трубецких.

"Церковь Владимирской иконы Божьей матери, выстроена в 1762—1765 гг. Архитектор С. И. Чевакинский. К церкви примыкает трёхъярусная колокольня. С 1852 года в церкви располагалась фамильная усыпальница князей Трубецких. Богослужения в церкви прекращены в 1940 году. В настоящее время церковь находится в сильно разрушенном состоянии." Это из интернета, но стоит добавить что усадьба на территории которой потом уже при Екатерине была построена эта церковь, была создана для императрицы Елизаветы, потом передана бывшему истопнику Шкурину, ну а потом уже там жила Екатерина и родила сына от Орлова, как раз и построили эту церквуху стараниями Шкурина, он опекал Екатерину во всех отношениях, интересная личность, потом усадьба переходит Трубецким, сейчас то место называется Елизаветино ( Дылицы старое название), но не в честь Елизаветы Трубецкой, молодой жены князя, а в честь императрицы, первой хозяйки усадьбы. Трубецкие, старинный род, старше Романовых, и по сути он должен был быть царской династией, но чет не срослось в свое время. Говорят Трубецкие Романовых не воспринимали как великокняжеский род. Далее интересно тоже, послевоенные руины выкупили ректор железнодорожник какого то универа и по совместительству банкир, и его жена, бывшая комсомольская функционерка в городе Пушкине времен Матвиенко. Они восстановили все, но муж умер и сегодня это и музей и гостиница, можно приехать, снять номер и ходить бродить, так сказать, пожить по царски пару суток. Ну а пока фотки церквухи усыпальницы Трубецких... ну и пару фоток усадьбы и парка, так скажем блеск и нищета...

Я так понял что это и есть надгробный камень на могиле Трубецких, видимо тут побывали черные копатели....

Вот, кстати, сам банкир.

А это его жена, красивая женщина.

Ну а это все знают кто, я так понимаю сын внебрачный Екатерины второй...

Маленькая усадебка.. так.. не разгуляться...

А это директор, я туда случайно попал, катался на мотоцикле..заехал увидел его поговорили, он мне показал все , кое что рассказал, ну и я побродил по парку...

265 лет назад в России была первый раз отменена смертная казнь

Юбилей не круглый, но добрый: весной 1753 года императрица Елизавета Петровна официально отменила в России смертную казнь.

Вместо быстрого и надежного отсечения головы дочь Петра Великого предложила наказание кнутом, иссечение ноздрей и клеймение лица словом "ВОР". Впрочем, елизаветинской гуманности был отпущен короткий век: смертная казнь предусматривалась всеми уголовно-правовыми актами Российской империи.

Но и в сегодняшней России она отменена. И это вновь, как 265 лет назад, воспринимается как гуманный принцип, отказаться от которого уже невозможно. Вот только и во времена Елизаветы, и сейчас общество задается вопросом: запарывание до полусмерти кнутами или пожизненное заключение - гуманнее?

Считаю, последнее уж точно нет. Это та же смертная казнь, только отложенная на неопределенный срок. Беспощадная безнадежность, растягиваемая в бесконечность...

Кто такое выдержит и долго ли - неведомо никому. И прежде всего самому сидельцу, который понимает, что он - мертвец. Один присматривает крюк, который смог бы выдержать петлю. Другой мечтает о склянке со смертельным ядом. Я выскажу страшное предположение: может быть, гуманность к смертнику в том, чтобы упростить ему этот путь? Облегчить последний шаг? Если он захочет?Может быть, законодательно помочь обреченному формулировкой к пожизненному приговору - "при допустимости добровольного самоубийства"?

Это всё, что я могу сказать по этому поводу...

Нет, не всё.

Господи! Сделай так, чтобы судьба не наказала моих близких и меня за то, что я решился высказаться на эту смертельную тему.

Текст: Лев Аннинский

https://rg.ru/2018/03/29/rodina-smertnaya-kazn.html

А что по этому поводу, думаете вы, уважаемые читатели?