Денщики Петра Первого - Павел Ягужинский

Начало серии: Денщики Петра Первого , а также смотрите продолжения.

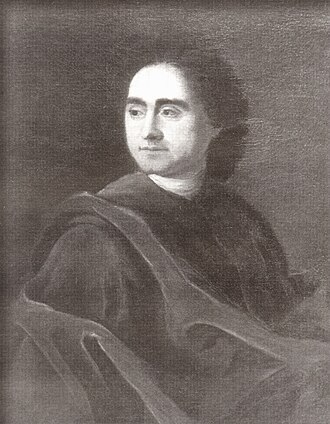

Павел Иванович Ягужинский – личность выдающаяся, сколь и трагичная. Могу предположить, любим был Петром более других своих денщиков за честность. Простого происхождения, из Великого княжества Литовского (ныне – из Беларуси). К Петру приблизился через службу в детстве у боярина Фёдора Головина. Вероятно, служил хорошо и, повзрослев, был зачислен в Преображенский полк. Откуда и стал денщиком царя. К военному делу не прикипел и никогда не скрывал, что не шибко в нём смыслит.

Поначалу его почетной обязанностью стало наблюдение за организацией и прохождением «ассамблей» (попросту – пьянок-гулянок). Составлял списки отсутствовавших, и доносил царю. Тогда, еще в молодости, приобщился к пьянству. Но, похоже, в те времена это не считалось пороком.

Пётр, стараясь устроить его судьбу, женил его на даме из знатной семьи Хитрово. А чтобы не безземельного сватать, прежде подарил ему во владение островок в русле московской реки Яузы.

Это тот островок, который принадлежал Ягужинскому. Точнее, он был на этом месте до возведения шлюза в 1940 году.

Сопровождая Петра в разных деловых поездках, приобщился к дипломатической работе. Много разъезжал по делам. С женой отношения испортились, да и она, как видно из ее поведения, была натурой не совсем здоровой. С помощью Петра добился развода. Чуть не первый случай развода в православной Руси!

Вскоре женился второй раз, на дочери канцлера Гавриила Головкина. В 1722 году стал первым в истории России генерал-прокурором. Должность исполнял честно, неутомимо. При том, что «ассамблеи» близко сдружили его с соратниками-современниками, был к ним беспристрастен. Однако, и не глуп. Легенда: Пётр, устав от лихоимства сподвижников, на заседании Сената предложил принять закон, что каждый, кто украдет на стоимость куска веревки, будет на ней и повешен. Возразил только генпрокурор Ягужинский: «Останешься без подданных, потому что мы все воруем, кто больше, кто меньше». Заметили, он сказал «мы». Сам-то не воровал. Современники это оценили.

Два кристально честных человека из окружения Петра – Яков Брюс и Ягужинский – недолюбливали выдающегося ловкача Андрея Остермана. Но, если Брюса Остерман уважал крепко, то Ягужинскому этого не простил. Про то, как генпрокурор не смог выполнить важное поручение Петра, прочтете здесь: Как два инородца царя обманули.

Противостоял корыстным устремлениям Меншикова. Потому, после смерти Екатерины Первой, был отправлен в отставку и на дипломатическую службу за границу. Во время интриг после смерти Петра Второго вначале был на стороне русской аристократии. Но после присоединился к партии Остермана за сохранение прав Анны Иоанновны. Не из корысти, а по разумению государственной пользы «заложил» ей планы противников. Удостоился назначения сенатором и получил управление над богатым Сибирским приказом. Вновь стал генерал-прокурором, получил титул графа.

Но это не сблизило его со злопамятным Остерманом. Окончательно рассорились во время празднования возведения Остермана в графское достоинство. Пьяный Ягужинский устроил на празднике скандал с оскорблениями. Заодно и Бирону досталось.

Остерман добился снижения важности функций прокурора. Бирон тоже посодействовал и Ягужинский «загремел» послом в Берлин. Но вскоре он понадобился Бирону, схлестнувшемуся на полях провластных интриг с Остерманом. Ягужинского вернули и ввели в состав Кабинета министров. Все ждали: кто кого – он Остермана или наоборот. Но здоровье 52-летнего человека было подорвано излишествами, и вскоре он умер.

После его смерти его вдова вышла замуж за А.П. Бестужева-Рюмина и приняла участие в заговоре, который лег в основу фильма «Гардемарины, вперед!».

Сын первого генпрокурора – Сергей Ягужинский, дослужился до генерал-поручика, владел заводами и основал Павлово-Посадскую фабрику. Стартовый капитал получил от Елизаветы Петровны. Но обанкротился. Екатерина Вторая выкупила и перепродала его производства. Характеризуется как человек непорядочный. На нем род графов Ягужинских прервался. К сожалению, весьма ценный архив этой семьи был уничтожен в XIX веке его вдовой. В тех же годах отказавшей Пушкину встретиться и рассказать «о былом».

Осталось рассказать всего об одном денщике. Это здесь: Денщики Петра Первого - Василий Иванович Суворов

Денщики Петра Первого - Татищевы

Это четвертая статья о денщиках Петра. Начало: Денщики Петра Первого

Пока готовил очередной рассказ, обнаружил сведения о еще одном, десятом денщике! Впрочем, по порядку: теперь о братьях Татищевых.

Многочисленный род Татищевых был ответвлением смоленских Рюриковичей. В суматохе средневековья княжеский титул где-то затерялся. Достоверно эта ветвь просматривается с 1400 года.

Афанасий Данилович Татищев, из потешных, позже – сержант, прапорщик Семеновского полка. Записной шутник! Порой на грани и за гранью дозволенного. Но, читатель уже знает: Пётр умел прощать верных людей. Этот более других был похож на классический образ денщика - лукав, нагл, предан хозяину.

Афанасий, не достигнув особо высоких чинов, находился рядом с Петром до смерти императора. В 1729 году по болезни был отправлен в отставку в чине гвардии поручика. Оставался не забытым! Анной Леопольдовной в 1741 был произведен в камергеры. А незадолго до смерти, Елизаветой Петровной – в генерал-майоры.

Алексей Данилович Татищев. В потешных послужить опоздал. В окружение Петра попал благодаря старшему брату. После смерти Петра получил титул камер-юнкера. При Петре Втором поссорился с Долгорукими и привилегии лишился. Про его военные чины не знаю, хотя пишется, что при Минихе участвовал в Русско-Турецкой войне. В те же годы пожалован в камергеры.

Видимо, был похож на брата умением шутить, но делал это тоньше. Был инициатором постройки знаменитого Ледяного дома, «сценаристом» свадьбы шута-князя Голицына с калмычкой Бужениновой. Об этом лучше прочесть у И.И. Лажечникова.

Настоящая карьера случилась при Елизавете Петровне. Произведен в генерал-поручики и назначен главным полицмейстером. С него началось особое положение правоохранительных органов в российском государстве. Он впервые добился, чтобы полицмейстер был независим от остальных государственных органов и подчинялся непосредственно императрице. Что и продолжалось при следующих самодержцах. Служил до самой смерти.

Его сын, Пётр Алексеевич, был одним из вождей российских масонов. Европейский масонский конвент присвоил ему звание приора Восьмой провинции Ордена (старшина, второй после мастера). В отсутствии мастера (не назначался), этот Татищев был, по сути, главным российским масоном. Сподвижник просветителя Н.И. Новикова.

Осталось рассказать еще про двух денщиков. Там будет "вишенка на торте", не пропустите:))

Продолжение Денщики Петра Первого - Павел Ягужинский

Денщики Петра Первого - продолжение

Всего в денщиках у Петра Первого побывали девять человек. О четверых я уже рассказал: Денщики Петра Первого Денщики Петра Первого (продолжение). Представляю следующих.

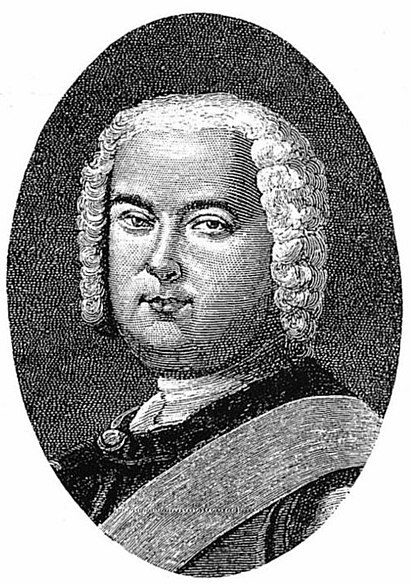

Григорий Петрович Чернышёв. Этот послужил на славу! Уже в семнадцатилетнем возрасте разъезжал по городам, ознакамливая местные власти с указами Петра. Женился по указу Петра на одной из его любовниц - «Авдотье бой-бабе». Получил приданое за нее немалое. Воевал много. Был первым комендантом Выборга. Командовал военным походом в Финляндию. Был губернатором в Воронеже и в Лифляндии. В 1730 году примкнул к партии Анны Иоанновны против Верховного Тайного Совета (типа, против тогдашних олигархов).

Он первым осветил Москву! В 1731-1734 годах генерал-губернатор Москвы. Наладил уличное освещение в тёмное время суток. Стеклянные светильники установили за счет казны, обслуживание оплачивали жители.

От императрицы Елизаветы Петровны получил титул графа Российской Империи. Род его славен! Сын, генерал-аншеф, во время Семилетней войны брал Берлин, тоже послужил московским генерал-губернатором (про него немного тут: Ярополье). Другой сын был видным дипломатом, третий - генерал-фельдмаршал по флоту. Может, Пётр и селекционером был талантливым? Вспомните – бой-баба!

В следующем поколении этой семьи выделяется Александр Иванович Чернышёв. Резидент русской разведки в наполеоновской Франции. Его портрет висит в галерее Ватерлоо в Виндзоре. Война с Наполеоном планировалась на основании его донесений. Графский титул сменил на титул Светлейшего князя. При Николае Первом – военный министр, председатель Комитета министров. К сожалению, он, на пару с императором, прошляпил начало Крымской войны – оба не поверили генералу-адмиралу А.С. Меншикову (тоже потомку петровского денщика) о предполагаемом месте высадки интервентов.

Александр Борисович Бутурлин. Из бояр. Сын капитана гвардии. Воспитывался дядей, Петром Бутурлиным, «Князем Всепьянейшего и Всешутейшего Собора». Умели ребята не только воевать и строить, но и развлекаться!

Обучение прошел в солдатах, позже в Морской академии (это учебное заведение было учреждено при главе Адмиралтейства А. Кикине, о котором писалось раньше). Его «специальностью» при Петре было выполнение особо секретных поручений.

Считался современниками любовником Елизаветы Петровны. При Петре Втором был произведен в генерал-майоры и вскоре отправлен в ссылку – служить в Малороссии.

При императрице Анне Иоанновне повоевал немало под началом Миниха, отвечал за охрану Малороссии. Служил Смоленским губернатором. Императрица Елизавета назначила его правителем Малороссии. В звании генерал-аншефа командовал войсками, размещенными в северо-западном регионе. В 1760 году получил титул графа Российской Империи.

Вершина карьеры – московское генерал-губернаторство. Исполнявшееся, впрочем, формально. Бутурлин никак не желал удаляться от двора императрицы. Если сплетни верны, думаю, она на него за это не была в обиде.

Во время Семилетней войны принял командование воевавшей армией после отставки П. Салтыкова. Воевал нерешительно, Елизавета была недовольна его действиями.

Петром Третьим был удален из армии обратно в московские генерал-губернаторы. Прослужил года полтора, вышел в отставку и через несколько лет умер в Москве. Екатерина Вторая его обласкала. Видимо, из благодарной памяти по Елизавете Петровне.

Из потомков заслуживает памяти его внук, Дмитрий Петрович Бутурлин – поэт, библиофил, директор Эрмитажа. Правда, директором он был вроде как его дед – губернатором. «На удаленке», как сказали бы сейчас.

Продолжение: Денщики Петра Первого - Татищевы

Кургинян рассказал о «вечной вражде» вокруг темы происхождения русских

Кургинян рассказал о «вечной вражде» вокруг темы происхождения русских ИА Красная Весна

Ломоносовская теория создания русского государства была нужна императрице Елизавете — дочери Петра I и антинемецкой партии при ее дворе, но не Екатерине II — коренной немке, при которой возобладала норманская теория этногенеза русских, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 1 ноября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

Развивая тему передачи, аналитик отметил — «сколько есть Русь», столько и идет «вечная вражда» между сторонниками и противниками норманской теории (согласно которой древними властителями на Руси были норманны, то есть немцы).

Вопросом русского этногенеза, как пояснил Сергей Кургинян, очень много занимались поэт Сергей Есенин, об этом же писал Александр Блок — «да, скифы мы, да, азиаты мы»… Одним из ключевых исследователей этой темы был великий русский ученый Михаил Ломоносов, который, опираясь на труды Ливия, Плиния и другие древние авторитеты, показал формирование русской идентичности, установив, что Русь берет свои истоки из Пафлагонии.

«Эта пафлагонская тема, она превращается в тему венетскую, венеты эти превращаются в эту балтийскую тему, и они уже ложатся в основание того, что называется „варяги“. Не варяги, говорит Ломоносов, а наши коренные пришли-то [на Русь княжить]. Никто никого не завоевывал. И по этому поводу [шла] смертельная вражда [Ломоносова] с Миллером (Герхард Миллер — немец на службе в России, академик, один из основоположников норманской теории — прим.ИА Красная Весна) и всей его группой», — пояснил аналитик.

За «ломоносовской теорией», в свою очередь, стояло всё антинемецкое окружение царицы Елизаветы Петровны — Иван Шувалов, Михаил Воронцов, Алексей Разумовский, и сама Елизавета, подчеркнул политолог.

«Война с немцами (Семилетняя война 1757–1763 гг., осенью 1760 года Берлин был взят русско-австрийскими войсками — прим. ИА Красная Весна)… русские берут Берлин, и все те козни, благодаря которым нужно было сделать, чтобы эта война как бы не состоялась, — возникает такая элитная схватка вокруг этой темы [этногенеза русских], что дальше некуда», — пояснил Сергей Кургинян.

В этой схватке, подчеркнул аналитик, Ломоносов имел все основания победить, и его торопят: «добей, забей осиновый кол в этого Миллера и всю эту группу во главе с Шумахером (Иоганн Шумахер — немец на службе в России, секретарь петербургской Академии наук — прим. ИА Красная Весна), доканай немецкую теорию, чтобы её поганого следа не осталось». Однко в это время умерла Елизавета, а Екатерина II по отношению к Ломоносову «исполнила некий издевательский политес», пояснил Сергей Кургинян.

«Она, будучи коренной немкой, прямой агентессой Фридриха II, — она, при ее больших заслугах в русской истории (никто ничего не отрицает), она эту немецкую теорию проводила просто железно, издевательски, вплоть до этого Вольтера (французский писатель и философ, один из видных представителей просветительской мысли XVIII века — прим. ИА Красная Весна). Который совсем „ни ухом, ни рылом“ [в истории Руси]. Миллер хоть какие-то тексты читал, хоть что-то понимал», — отметил аналитик.

В итоге мы получили «всю эту немецкую историю этногенеза» русских, подытожил лидер движения «Суть времени». Увязывая тему с современной Россией, Сергей Кургинян подчеркнул, что даже сейчас, когда Россия взяла курс на расхождение с Западом, норманская теория «доминирует» в нашем информационном пространстве.

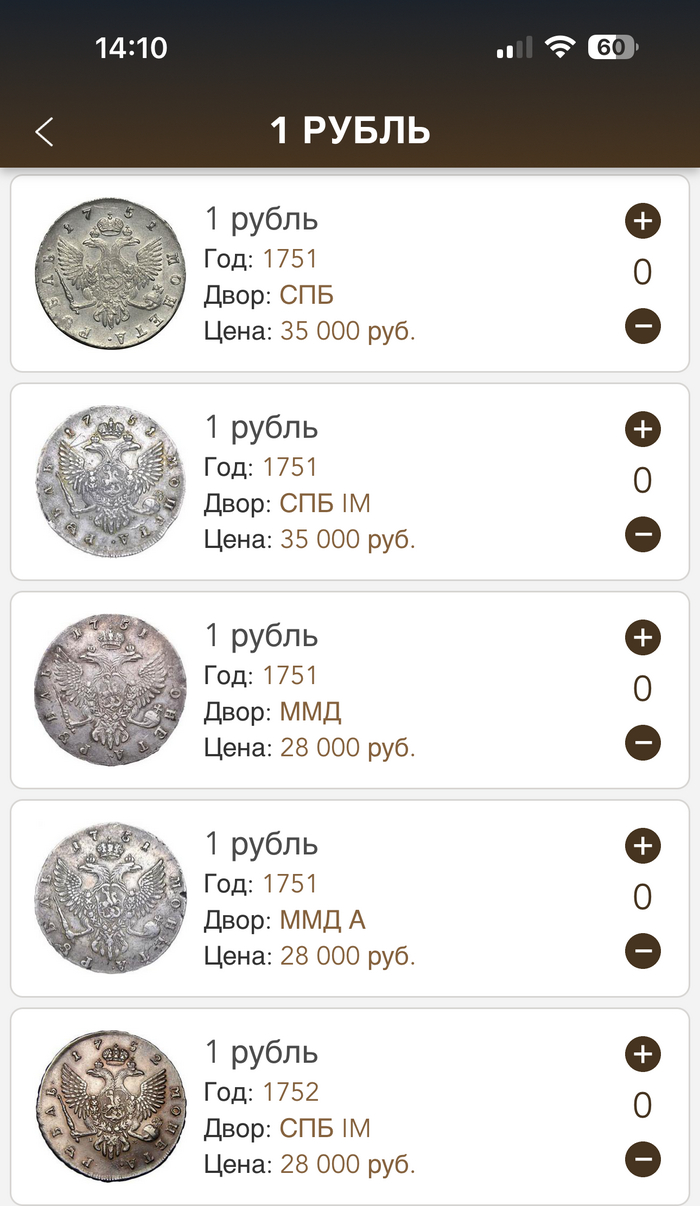

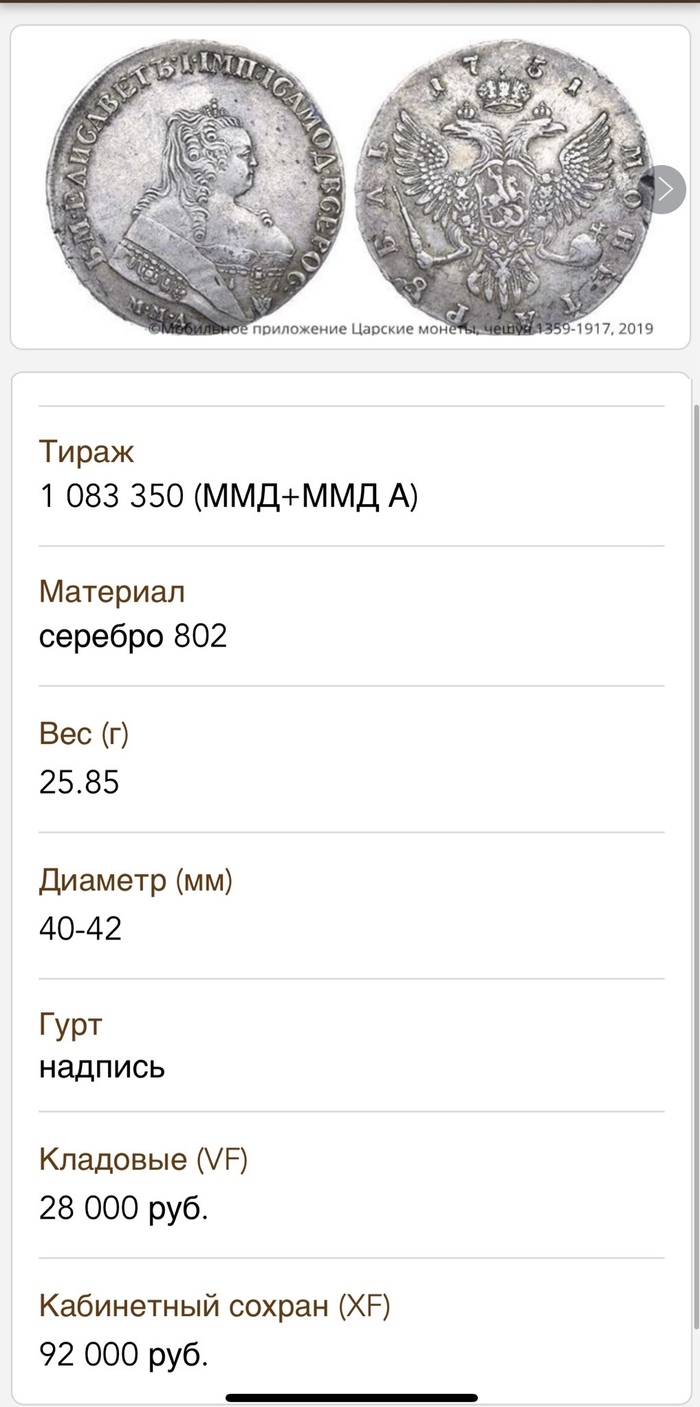

Умели раньше делать монеты - 1 рубль 1751 года!

Монета эпохи Елизаветы Петровны

Серебро 802 пробы, тираж 1 083 350 шт

Что можно было купить в те времена на эти деньги? 8 пудов солонины или 4 пуда ржаного хлеба. За рубль можно было выкупить двух маленьких девочек из крепостного права. Взрослый крестьянин стоил от 10 до 13 рублей.

Мясо было дорогое, примерно 2 рубля за кило. Бутылка шампанского для дворянина на балу стоила 1,5 рубля. Зарплата монетного мастера в Екатеринбурге составляла 20 рублей в год. Столичный профессор получал жалование от 500 до 1200 рублей в год.

Сколько такой рубль стоит сейчас? У данной монеты 4 разновидности.

На фото самая простая с буквами ММД под портретом. Цена от 30 до 92,000 рублей

Саша, жги!

8 марта 1760 года, то есть ещё толком не достигнув двадцати одного года, Александр Романович Воронцов был назначен императрицей Елизаветой Петровной «полномочным министром», то есть послом, в Англию. Случай беспрецедентный, так как обычно на такие должности всегда ставили людей убелённых сединами, с солидным жизненным опытом . Однако дочери Петра было виднее. К тому же она снова оказалась права потому что с делами Александр Романович справлялся весьма и весьма неплохо. А ещё, он одним своим присутствием вызывал жгучие раздражение у Его Британского Величества и высшей английской аристократии. Все эти лорды за несколько лет просто возненавидили Воронцова, возненавидили но вынуждены были терпеть так как Россия в те годы как ни крути была державой серьёзной. Спросите в чём же причина такой неприязни?

На самом деле их было несколько. Первая - Воронцов был статным красавчиком, героем проявившим себя на поле боя и женщины при дворе английского короля чувствуя это вились вокруг русского посла стаями. Сколько рогов наставил он герцогам, графам и баронам не пересчитать. А на дуэль его не вызвать, заколет или застрелит нафиг (впрочем, об этом чуть выше). Да и просто по морде можно было схлопотать на раз-два, подходите не стесняйтесь. Вторая - пить с Воронцовым было бесполезно все вокруг в нокауте, а он от скуки в гостиной на рояле музицирует и в парке в ледяной воде голышом купается. Третья - Воронцов обожал громко петь, но голоса совсем не имел. Любимой песней у него была песня про ворона, куст смородины и дорогу. К концу его командировки не только английская прислуга, но и все соседи знали слова наизусть. Ну и четвёртая. Александр Романович любил, просто обожал огнестрельное оружие. Ему только дай пострелять. К тому же он обладал верным глазом и твёрдой рукой. Трижды граф срывал "Охоту на лис" - любимое развлечение английской аристократии и королевских особ. Графу бесполезно было объяснять, что это не состязание на быстроту реакции и меткость, это что-то вроде вкусного десерта который надо растягивать до последнего глотка кофе. Лиса убивается в самый последний момент, а не тогда когда её макушка показывается из-за холмика или кустика.

Известен факт жалобы британцев на Воронцова Елизавете Петровне:

"Граф несмотря на отличный английский, французский, итальянский, предприимчивость и энергичность в делах не слишком соблюдает британский традиции чем смущает королевский двор и высоких особ..."

Как вы думаете что сделала дочь Петра I прочитав сию кляузу? Я думаю улыбнулась и отправила благодарственное письмо Воронцову с текстом вроде: "Саша, жги!"