Транссибирская магистраль

Великий колониальный сон глазами иностранных путешественников

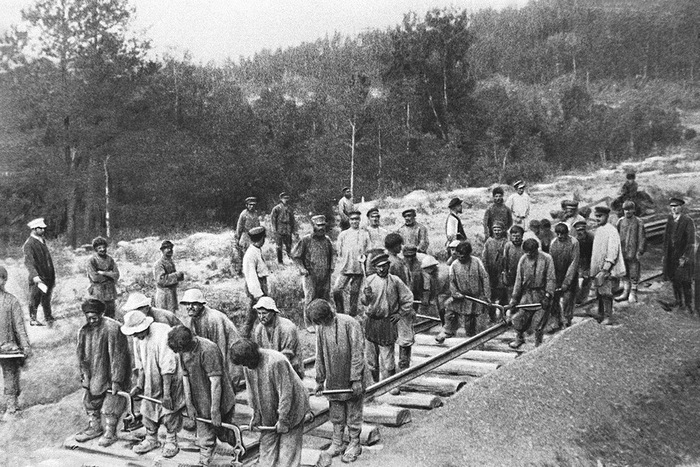

21 июля 1904 года на Транссибирской магистрали торжественно забили последний костыль, нанизав европейскую и азиатскую части Российской империи на один стальной шампур. Произошло это на участке Восточно-Амурской железной дороги. Строители Транссиба 13 лет двигались навстречу друг другу из Челябинска и Владивостока. И вот, наконец, задача была решена, строители встретились, и серебряный костыль символизировал старт великого проекта. С тех пор и до наших дней Транссиб — действующее чудо света.

Незадолго до окончательной смычки рельсов на Дальнем Востоке придворный ювелир Карл Фаберже преподнёс Николаю II и его супруге подарок к Новому 1900 году: яйцо с сюрпризом — внутри был «сибирский поезд» из драгоценных металлов с алмазными и рубиновыми фонарями. Царская игрушка заводилась золотым ключиком. Неизвестно, играл ли молодой император «в паровозик», но законное право на это имел. Потому что, ещё будучи наследником престола, он участвовал в церемонии закладки Транссиба в 1891 году. Дело было во Владивостоке, местная газета с восторгом сообщала, что «момент, когда Царственный Сын управлял рабочей тачкой, двигаясь с нею вперёд и вываливая из неё землю как простой рабочий, — был поистине торжественный: все смолкли, остались неподвижно на своих местах, и только головы поднимали, дабы не пропустить ни одного движения работы Высочайшей особы…».

Фаберже был прав, когда смастерил сибирский поезд из золота и платины. На строительство Транссиба было потрачено полтора миллиарда рублей. При жизни Николая Второго эти расходы не окупились. Дорогу строили за казённый счёт, государство было единственным собственником магистрали, и проектировалась она с далекоидущей политической целью: «привязать» к метрополии Сибирь, облегчить переброску войск на случай «китайской угрозы», упростить вывоз полезных ископаемых из-за Урала в центральную Россию. Паровоз стал мощнейшим орудием колонизации. На это указывали критики проекта, сибирские областники. Они писали, что экономическая и торговая жизнь Сибири традиционно происходила вдоль рек, текущих с юга на север, как Иртыш, Обь, Енисей. Поэтому железные дороги, отвечающие нуждам края, должны быть широтными: из Бухары в Тобольск, из Алтая в Нарым, из Минусинска в Енисейск и так далее.

«При обсуждении вопроса о сибирской железной дороге, не раз заявленных, явились уже опасения: не будет ли при таких условиях сама железная дорога орудием для продолжения тех же средств наживы, какие практиковались до сих пор, и не пора ли позаботиться скорее о поднятии местных промыслов, дабы железная дорога могла быть употреблена не для одного вывоза сырья, а и для польз края и населения? — писал Николай Ядринцев в своей программной статье „Сибирь как колония“. — Нам продолжают твердить по-прежнему о вывозе богатств края при помощи улучшенных путей сообщения и, так сказать, об открытии новых клапанов из Сибири; но разрешается ли этим вопрос благосостояния? Один вывоз не будет ли последней ликвидацией оставшихся богатств края, если мы только не позаботимся о средствах увеличения его производительности, если мы не дадим ему возможности развивать собственные свои силы?»

Ядринцев смотрел в будущее на сто лет вперёд. Широтные дороги в Сибири так и не появились. Там, куда не доносится стук поездов, и сейчас колышется зелёное море тайги, где китайские бизнесмены пилят лес и скупают кедровые шишки у немногочисленного местного населения.

Трудно представить себе более приятную железнодорожную катастрофу

Интересно, что самые яркие сказочные образы Транссиба в XX веке создавались иностранцами. Первым был Фаберже с его золотым поездом — метафора гламурная, но верная. Сибиряки относились к новой железной дороге прозаично, без всякого пафоса. А что такого? Ну, паровоз. Сел, поехал. Иностранцев поражало в этой дороге примерно всё — бесконечное пространство, невероятные пейзажи, экзотические местные жители и особенно разница во времени между крайними точками Транссиба.

«Транссибирская магистраль — одна из самых длинных из всех существующих в мире железных дорог. Она берёт начало на любом из европейских вокзалов и проходит по России на протяжении девяти тысяч двухсот восьмидесяти восьми километров, соединяя сотни больших и малых городов, пересекая семьдесят шесть процентов территории страны и семь часовых поясов. Когда я сажусь в поезд в одиннадцать вечера в Москве, во Владивостоке, конечной точке нашего пути, уже встаёт заря следующего дня», — пишет Паоло Коэльо в мистическом (других у него нет) романе «Алеф», главный герой которого ищет на Транссибе источник божественных энергий.

Коэльо прокатился от Москвы до Владивостока недавно, уже в XXI веке. Первым из западных писателей, совершивших путешествие по самой длинной в мире железной дороге, был англичанин Линдон Бейтс-младший. В 1908 году он две недели провёл в Транссибирском экспрессе, который двигался со скоростью 30—40 км/ч. Лихие сибирские ямщики обгоняли этот «экспресс» со свистом. Линдон Бейтс коротал время, общаясь с пассажирами и собирая байки. Ему рассказали про «скупой город Томск», где купцы не дали взятку строителям Транссиба, и те обошли город стороной, рассказали о самом холодном в мире городе Якутске, куда ссылают бунтовщиков:

«В Европе говорят о суровости русской зимы. В России — о сибирских холодах. А в самой Сибири, когда ртутный столбик опускается ниже сорока и часовые вдоль железной дороги подбирают воробьёв, одеревеневших от мороза, говорят: «Холодно, как в Якутске»». Л. Бейтс. «Русский путь в Китай»

Разумеется, среди попутчиков английского писателя оказались бывшие каторжники, повествовавшие о том, как шли в Сибирь пешком в кандалах, и это заняло целый год. Золотоискатели рассказывали о самородках в тайге. Кто-то вспоминал встречу с настоящим царём Александром, который жил в Томске под именем старца Фёдора. Всё это не то чтобы неправда, но это — Сибирь. Она такая… невероятная.

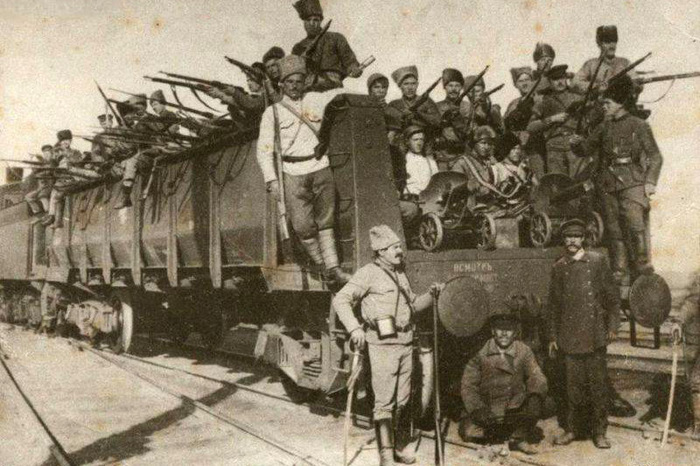

После свержения монархии и захвата власти большевиками Транссиб стал осью Гражданской войны. Здесь решался вопрос, быть или не быть России единой. В 1918 году чехословацкие легионеры перешибли «позвоночник империи», Сибирь и Дальний Восток временно отвалились от метрополии. Понадобилась невероятная жестокость большевиков, чтобы заново собрать империю. Путешествие по Транссибу в годы Гражданской войны очень выразительно описал французский поэт Блез Сандрар в поэме, которая так и называется — «Транссибирский экспресс»:

Поезд отправлялся каждую пятницу утром.

Говорили, что много убитых.

У одного из купцов сто ящиков было

с будильниками и со стенными часами.

Другой вёз шляпы в коробках, цилиндры,

английские штопоры разных размеров,

Вёз третий из Мальмё гробы, в которых

консервы хранились,

И ехали женщины, было их много

Женщин, чьё лоно сдавалось в наём и могло бы стать гробом…

…Курган Самара Пенза Томск Челябинск Канск Тайшет Верхнеудинск

А дальше Смерть в Маньчжурии — вот наше

Пристанище конечный пункт прибытья

Ужасная поездка…

(перевод Михаила Яснова)

Поезд отправлялся каждую пятницу утром. Говорили, что много убитых. У одного из купцов сто ящиков было с будильниками и со стенными часами. Другой вёз шляпы в коробках, цилиндры, английские штопоры разных размеров, Вёз третий из Мальмё гробы, в которых консервы хранились, И ехали женщины, было их много Женщин, чьё лоно сдавалось в наём и могло бы стать гробом… …Курган Самара Пенза Томск Челябинск Канск Тайшет Верхнеудинск А дальше Смерть в Маньчжурии — вот наше Пристанище конечный пункт прибытья Ужасная поездка… (перевод Михаила Яснова)

В 1925 году по Транссибу прокатился американский журналист Джуниус Вуд, корреспондент «Чикаго Дейли Ньюс». Его репортаж «Невероятная Сибирь» начинается с проверки документов. Как только поезд миновал Уральский хребет, в вагоне появился человек в штатском, выдающий себя за агента ГПУ. «Документ, пажалста», — обращался он к пассажирам. «Без документа в России жизнь невозможна, без документа вы можете купить разве что семечек на станции, а во всех остальных случаях надо иметь наготове бумажку, удостоверяющую личность», — объясняет автор своим американским читателям. «Дело в том, — продолжает он, — что советская Россия — это страна, где каждый старается надуть другого, и никто никому не верит. Государство обманывает своих граждан, граждане — государство. Вся надежда только на проверку документов и сотрудника ГПУ. Впрочем, он тоже может оказаться мошенником». В этой нереальной реальности, словно Летучий голландец, пролетает в ночи Транссибирский экспресс.

«Транссибирский экспресс Париж—Владивосток, курсирующий еженедельно в каждом направлении, является „фирменным“ поездом Транссиба. Его единственным недостатком, мешающим насладиться роскошью экспресса, является то, что такого поезда в природе просто ещё не существует. День недели и время прибытия и убытия с этой станции в восточном направлении и те же данные в западном направлении были указаны в расписании на каждой станции в Сибири этим летом. Об этом говорилось в проспектах, рассылаемых за границу и анонсируемых официальными информационными бюро. Благие мечты в России так часто опережают факты».

В ожидании поезда журналист проводит время на вокзале в толпе пассажиров и рисует картину, которую можно было наблюдать в СССР практически на каждой железнодорожной станции до самого конца советской власти:

«Ближе к часу ночи я был на вокзале, пробираясь сквозь толпу людей, расположившихся на полу: одни спали, другие ели с газет, расстеленных на плитке в качестве скатертей, разложив на них незамысловатый ассортимент из колбасы, хлеба и чая, а третьи просто ждали и пытались согреться. Справочное бюро было закрыто на ночь. «Нандняк!» — сказал агент вокзала, что означает „на днях“. Это привычное слово в России, обозначающее разницу между оптимистичными планами и реальными достижениями».

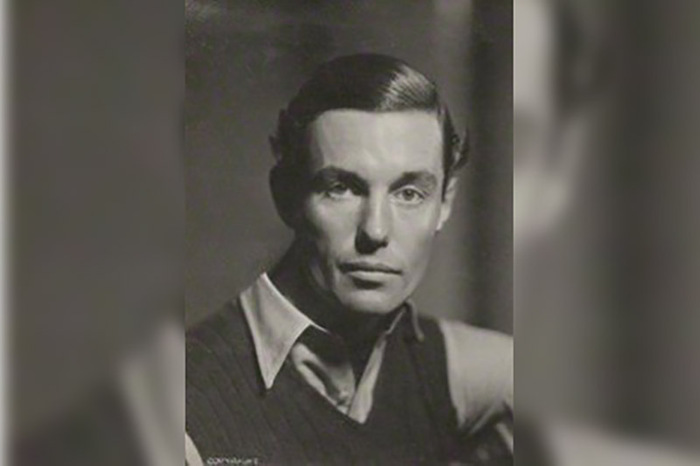

В 1934 году через СССР в Китай проехал на поезде ещё один английский писатель Питер Флеминг. Это было его второе путешествие по Транссибу. Он хорошо знал, что его ждёт, и с философским смирением предавался созерцательному безделью.

«Мне нравится Транссиб. Ты лежишь на своей койке и целую неделю ничего не делаешь на абсолютно законных основаниях. Ты пассажир самой длинной в мире железной дороги. За окном ползут равнины и мерцают леса. Солнце слабо освещает пустошь. Штабеля берёзовых брёвен под насыпью — серебристые снаружи, чёрные на срезе — даже летом кажутся прихваченными морозом. В окне почему-то всё время пролетают сороки. Больше смотреть не на что, но в то же время нет причины, чтобы перестать смотреть. Находясь в событийном вакууме, изобретаешь какую-то абсурдно искусственную необходимость вставать с койки; например, «через пятнадцать сорòк» или «когда паровоз в следующий раз загудит». Потому что в глубине души боишься, что без самодисциплины, которая придаёт существованию определённый смысл, этот долгий период анабиоза навсегда испортит твой характер». П. Флеминг. «В своей компании. Путешествие в Китай».

Флеминг фиксирует, пожалуй, главное открытие всех путешественников по Транссибу — изнутри экзотика оказывается удушающе скучной, дорога проходит через тысячи километров пустоты, и вас уже не удивляет, что русские так много пьют. В отличие от большинства путешественников, английскому писателю «повезло» — в Забайкалье его поезд сошёл с рельсов, и он оказался единственным иностранцем, которому удалось заснять на плёнку перевёрнутые вагоны Транссибирского экспресса.

«Трудно представить себе более приятную железнодорожную катастрофу, — пишет Флеминг. — Погода была идеальной. Никто серьёзно не пострадал. И всё было сделано в истинно друри-лейновском стиле (Друри Лейн — старейший театр Великобритании): с множеством искорёженной стали, расколотых деревянных элементов и дёрна, деформированного демонической силой. Я начал фотографировать со всех ног. На советской территории фотографирование строго запрещено, но у чиновников было полно дел, и они были слишком взволнованы, чтобы это заметить».

Вскоре подоспела помощь, вагоны поставили обратно на рельсы. Всего через несколько часов поезд прибыл на границу с Китаем, и в купе к англичанину нагрянули советские таможенники.

«Они набросились на меня внезапно: пятеро крупных любознательных мужчин, владевших английским примерно так же, как я русским. Но было ясно, что они настроены серьёзно. Мои чемоданы методично потрошили. Какой номер моей пишущей машинки? Есть ли у меня разрешение на бинокль? И, главное, есть ли у меня фотоаппараты или плёнки?».

Автору удалось отвлечь их внимание демонстрацией фотокопии письма Сталина, которое вождь написал брату Флеминга, корреспонденту агентства Рейтер в Москве. Вид сталинской подписи подействовал на советских чиновников магически — они забыли обо всём и на какое-то время превратились в лунатиков. А вскоре машинист дал сигнал к отправлению, и отснятые англичанином кадры нелегально пересекли границу Советской России.

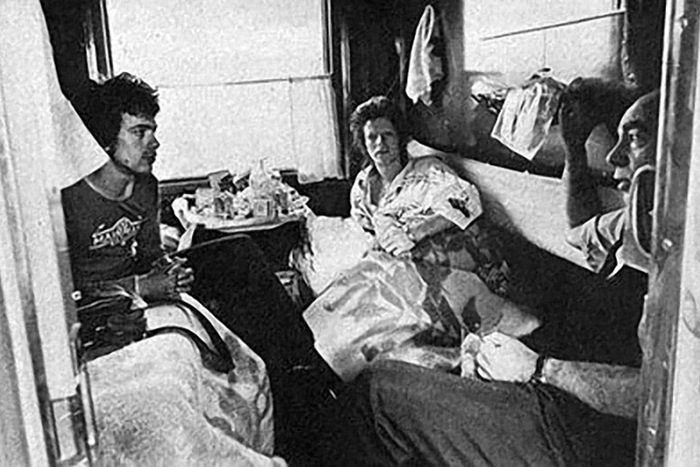

Как Дэвид Боуи попал в Новосибирск

Однажды гадалка предсказала Дэвиду Боуи, что он погибнет в авиакатастрофе. С тех пор музыкант избегал самолётов и в конце концов благополучно умер от рака. Благодаря своему суеверию Боуи оказался единственной западной рок-звездой, побывавшей в Сибири при советской власти. В 1973 году после концертного тура по Японии музыканту надо было срочно в Париж по делам. И Транссибирская магистраль была кратчайшим маршрутом для аэрофоба. Вместе со своим другом, музыкантом и фотографом Джеффом Маккормаком, Боуи сел в Иокогаме на пароход «Феликс Дзержинский», который доставил англичан во Владивосток. Там они взяли СВ до Москвы, а затем целых 7 дней пили с моряками, солдатами и пассажирами в штатском. По воспоминаниям Маккормака, они всю дорогу подпевали «слащавым русским каверам битловских песен». Наверное, имелись в виду шлягеры «Песняров» или Муслима Магомаева. Великий музыкант, конечно, был потрясён тем, что на одной шестой части суши его никто не знает. Во время долгой стоянки поезда в Новосибирске Дэвид Боуи, покачиваясь и дыша перегаром, вышел на привокзальную площадь посмотреть на народ, который также покачивался и точно так же дышал перегаром, глядя на английского гостя пустыми выпуклыми глазами, которые воспел Веничка Ерофеев. Воспоминаний о Сибири Боуи не оставил.

И без него в ХХ веке хватало англоязычных авторов, которые вновь и вновь раскрывали тему поездки по Транссибу как невероятного «космического» путешествия:

«Поезд похож на сон или, во всяком случае, на тёплый, яркий, безопасный мирок посреди стремительной и опасной ночи. Передвигаясь между вагонами, лязгаешь тяжёлой стальной дверью, выкрашенной в советский серый цвет, затем нажимаешь кнопку, которая открывает электрическую дверь, и — пи-и-ип! — внезапно оказываешься снаружи, в громыхающей тьме, а воздух такой холодный, словно тебя скинули в ледяное озеро. Осторожно наступаешь на две покрытые снегом стальные пластины, силясь не разбиться насмерть, дотягиваешься до кнопки на другой стороне. Пи-и-ип! Снова тепло, свет и безопасность. Словно в открытом космосе побывал. Путешествие по Транссибирской магистрали может быть идеальной подготовкой для космонавтов, я считаю». Эндрю Диксон, литератор.

Ну и напоследок, самым честным признанием иностранца на Транссибе стоит признать путевой дневник американского писателя-странника Пола Теру, который выразил чувства всех путешественников по Сибири: здесь страшно и хочется домой.

«Поезд «Россия» жил «по Москве», и после второго завтрака (холодная жёлтая картошка, «solyanka» — суп из каких-то жирных комков — и графин портвейна, напоминавшего на вкус микстуру от кашля) я спрашивал, который час, и слышал: «Четыре утра»… и спустя шесть тысяч миль, после стольких дней в поезде, я почувствовал, что всё более отстраняюсь; каждое напоминание о том, что я в России: женщины в оранжевых парусиновых куртках, работающие на путях с лопатами, промелькнувшая статуя Ленина, жёлтая ледяная корка на станционных указателях и сорòки, хрипло клянущие по-русски проходящий поезд, — каждое такое напоминание раздражало. Я злился, что Россия так велика; мне хотелось домой». Пол Теру. «По рельсам, поперёк континентов».