Красную армию обезглавили перед войной. 1941 года не было бы, если бы не 1937-й. А может быть, наоборот, репрессии — это очищение? Так как же всё было на самом деле?

1. Перед 1937 годом в армии всё было хорошо

Красная армия делала большие успехи в боевой подготовке, но изначальный уровень всё равно был крайне низок. Подготовка осложнялась бедностью как самой Красной армии, так и СССР в целом: не хватало казарм, полигонов, даже сапог и еды.

Офицеры (командиры, как их тогда называли) могли жить в буквально разваливающихся зданиях, а красноармейцы — в землянках. К тому же нормой долгое время было привлечение бойцов и командиров для помощи в промышленности и сельском хозяйстве.

Не помогал и крайне низкий культурный уровень офицеров (командиров) и солдат (красноармейцев). Людям, которые не всегда могли уверенно читать, приходилось осваивать мудрёную по тем временам технику: артиллерийские орудия, пулемёты, радиостанции, не говоря уж о танках.

Да что там грамотность, когда изрядное число призывников с окраин Союза просто не знали русского языка!

Поэтому, хотя Красная армия в 1936 году представляла несравнимо более значительную силу, чем в каком-нибудь 1926-м, на учениях происходили трагикомические ситуации. Например, в ходе учений танки Т-26 и Т-28 с пехотой атаковали укреплённый район. В отчёте указано: «Танки Т-28 перешли реку, но увидев необнаруженные разведкой надолбы и танковые ловушки, свернули влево, попали в грязь. Освободиться смогли только буксировкой одного из танков Т-28 после 15 минут безнадёжных усилий. В действительности они были бы уничтожены.Т-26, подойдя к речке и не рискнув идти на ямы и надолбы, пытались форсировать её в другом, заранее неразведанном месте, застряли и через речку перешли только «условно» по мосту». Рота из поддерживающей их пехоты, «атакуя под прикрытием дымов, частью сбилась в кучу и была уничтожена пулемётным огнём, частью же переправившись через речку, попала на неразведанные проволочные заграждения, неумело преодолевала их и была бы в действительности уничтожена». (Орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.)

Всё это происходило в Белорусском военном округе, который по праву считался одним из лучших в армии.

Бедой оставались и разведка, которая почти везде была отвратительной, — бдительность на учениях оставляла желать лучшего. Например, в ходе того же учения предполагавшийся бой за предполье укрепрайона был сорван, поскольку обороняющихся утром захватили врасплох из-за отсутствия охраны.

Очень редко удавалось достигнуть хотя бы на учениях сносного взаимодействия между разными родами войск, особенно много было проблем из-за взаимодействия с авиацией.

Не всегда удавались и стрельбы. В 1936 году всё тот же Белорусский округ провалил их — вероятно, из-за подготовки к Большим манёврам. Средний уровень боевой подготовки в других округах был ещё ниже.

2. Репрессии начались в 1937 году

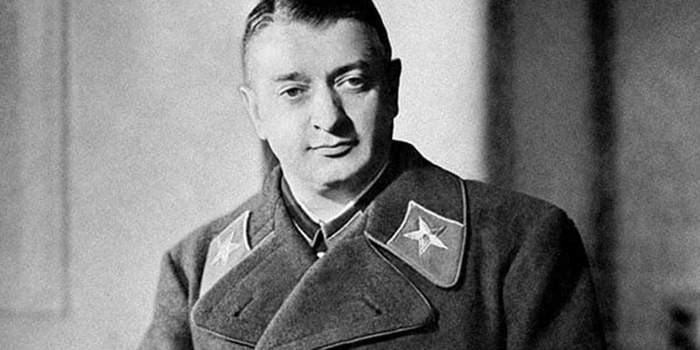

Говоря о репрессиях в Красной армии, обычно вспоминают «дело Тухачевского», которое начало разворачиваться весной 1937 года. Но это были не первые аресты по подозрению в политических преступлениях в Красной армии.

Сама революция породила ситуацию, когда генералитет считался ненадёжным. И к этому были основания. Многие бывшие (так как личные звания в Красной Армии были отменены) генералы либо бежали к белым, либо работали в подпольных организациях. Например, бежал к белым генерал Стогов, начальник Всероглавштаба.

Подозревался в предательстве и был арестован (правда, вскоре отпущен) и главнокомандующий Красной Армией бывший полковник Вацетис.

Достоверно известно о нескольких подпольных организациях, работавших в красных штабах. Бывший генерал Носович не только вёл подпольную работу в Царицыне, прямо под носом у Сталина, но и бежал к белым. Правда, бежал он как раз из-за боязни провала и противодействия будущего «Хозяина» его вредительским действиям. Для историков этот эпизод особенно интересен не только из-за участия в нём одного из организаторов будущих репрессий, но и потому, что Носович оставил подробные воспоминания.

Некоторые из арестованных генералов были выпущены. Некоторые, как Клембовский, умерли в тюрьме. Некоторые, подобно Рузскому, были казнены.

С красными командирами всё было непросто. С одной стороны, они считались классово близкими. С другой — непокорные батьки-атаманы были для руководства армии постоянным источником головной боли. Они были причиной постоянных мятежей — как, например, Григорьев. Бунтовала даже одна из бригад знаменитой дивизии Чапаева. Хватало и просто случаев неподчинения или нежелания расставаться с любимым командиром, которого переводят в другое место.

Многие из красных командиров поплатились жизнью за реальные или мнимые грехи. Можно вспомнить таких командиров, как Думенко, Миронов, уже упомянутый Григорьев. С окончанием Гражданской войны частота репрессий уменьшилась, но полностью аресты по политическим обвинениям не прекращались. В двадцатые годы их, как правило, опасаться приходилось «бывшим». Например, по довольно сомнительным обвинениям в 1929 году был расстрелян бывший начальник артиллерийского управления Вадим Михайлов. Но, опять же, до 1930 года это не было массовым явлением.

Всё изменилось с так называемым делом «Весна». Тогда под удар попали многие «золотопогонники», обвинённые в контрреволюционной деятельности. Хотя встречающиеся в литературе заявления о многих тысячах репрессированных далеки от реальности, на этот раз довольно большой урон был нанесён профессорско-преподавательскому составу, в значительной мере укомплектованному «бывшими». Арестовывались историограф Гражданской войны Какурин, бывший генштабист Троицкий. Из-за дружбы с ними под подозрения попал Тухачевский, но был оправдан. При этом сам он не преминул свести счёты с своим оппонентом — экс-генералом Свечиным, который отправился в заключение. Был расстрелян бывший начальник Тухачевского на Восточном фронте Ольдерогге. Приговорён к расстрелу, заменённому десятилетним заключением, видный теоретик Снесарев — ещё один участник боёв под Царицыном с красной стороны. Несмотря на увеличение размаха репрессий, пока они касались почти исключительно «старорежимных».

Первым «пролетарским полководцем», попавшим под арест после Гражданской, стал Гая Гай. Его сгубила острая критика Семёна Михайловича Будённого. Арестованный Гай умудрился сбежать, выпрыгнув из поезда и уйдя от конвоя. Искали его сотни сотрудников НКВД, а поймать удалось лишь через несколько дней, после чего Гай отправился в тюрьму. Расстрелян он был только в 1937, по новому обвинению.

Но до 1937-го число арестованных оставалось не очень высоким. Маховик начал раскручиваться весной этого года.

3. Все репрессированные были бездарями

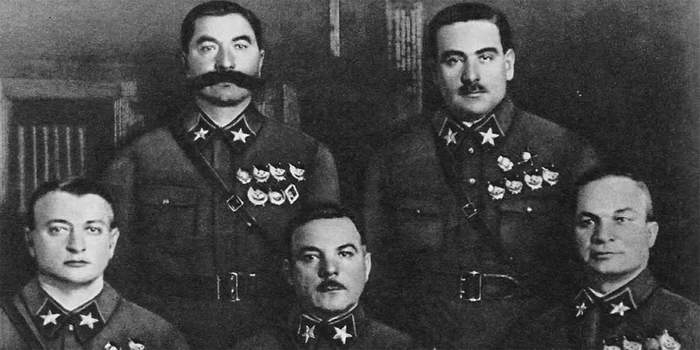

Часто говорят, что расстрелянные — Тухачевский, Блюхер, Егоров и прочие — были просто бездарностями и не представляли никакой ценности для армии. Давайте посмотрим на фото Парада победы 1945 года. Слева — маршал Рокоссовский, который командовал войсками; заслуги — выше некуда.

А если б Рокоссовского не только арестовали в 1937, но и расстреляли? Сейчас тоже был бы «бездарем»?

А Москву у Волоколамска кто бы тогда защищал?

Жукова знают все — с Халхин-Гола. А кто знает Григория Штерна, который на Халхин-Голе был начальником Жукова?

Но как они достигли тех вершин, на которых оказались перед 1937 годом? Тухачевский не выделялся по званию или образованию среди офицеров, поступивших на службу в Красную армию. Трамплином для его карьеры стали бои против Каппеля на Восточном фронте. Уже в 1918 году он заставил даже противников уважать себя: «Впоследствии полковник Каппель рассказывал белому генералу Петрову, впоследствии — эмигранту, что во время симбирских боёв он впервые почувствовал перед собой хотя ещё и слабо организованную силу, но все же такую, которая выполняла директивы командования» (из книги «Каппель и каппелевцы, изд-во «Посев», 2007).

На Дон Тухачевский уехал с рекомендацией И. В. Сталина — как «покоритель Сибири». Прошло несколько месяцев — и Белая армия на Дону была разбита и бежала в Крым, теряя многие тысячи пленными.

Даже относительно неудачная польская кампания закончилась всё-таки западнее Березины, возле которой пролегал фронт на момент прибытия туда Тухачевского.

Также проявили себя в Гражданской и другие репрессированные — например, Ковтюх. Про дивизию маршала Блюхера белые писали, что она выделялась дисциплиной и организованностью, не отступала даже при обходе фланга и в целом показывала высокую боеспособность. Тот же Блюхер успел стать военным министром Дальневосточной республики, очень неплохо показал себя и в гражданской войне в Китае, и при конфликте на КВЖД.

Под нож репрессий попали и многие старорежимные специалисты. Например, Егоров, Вацетис, Свечин, Свешников, Раттэль, Сергеев и многие другие. Уже после смерти был объявлен врагом народа главнокомандующий Красной армией Каменев.

Все они доказали свою преданность ещё во время Гражданской войны и обладали опытом Первой мировой. Многие были видными военными теоретиками, и верность их прогнозов подтвердила последующая история.

4. Все репрессированные были гениями

В 60-е и 80-е годы о попавших в руки НКВД было принято писать только восторженно. Но восторженность редко сопутствует объективности — далеко не все отзывы о репрессированных были комплиментарны. Так, Конев критиковал Якира, считая его неспособным командовать фронтом (впрочем, противостояние Якира и начальника Конева Уборевича было достаточно жарким, и отзыв может быть субъективным). Блюхера называли отсталым ещё в 30-е годы сами репрессированные. Августа Корка сняли с командования Московским военным округом после серии скандальных провалов на учениях.

Маршал Егоров также довольно критически воспринимался именно в среде репрессированных. И Уборевич, и Тухачевский активно критиковали его по вопросам армейского строительства и военного планирования. Критика эта в основе имела сильно завышенные данные о численности войск противника: получалось, что количество войск недостаточно, а планы — нереалистичны. Но нереалистичными они были по иной причине — из-за совершенно неверного определения политической обстановки и сил противника.

Например, в 1932 году Уборевич выпрашивал усиление войск его округа из-за опасности войны с Польшей — притом, что в тот год Европе, охваченной тяжёлым финансовым кризисом, было не до дорогостоящих авантюр (да и войск для них банально не имелось). Число самолётов в Германии на 1936 год было завышено в несколько раз. Количество дивизий — не менее чем вдвое. Да и сам Уборевич признавал, что агентура в Польше разгромлена и точных данных не имеется.

Всё это говорит о крайне слабой работе разведки.

Если мы откроем труды наиболее известного из расстрелянных — Тухачевского, — то наряду с разумными идеями найдём и немало весьма сомнительных. Например, он выводил грядущее торжество линейной тактики из оснащения пехоты автоматическими винтовками. Его планы расширения Красной армии тоже оказались излишне оптимистичными, почти нереализуемым было и предложение производить танки на тракторных заводах. И тем более неудачной стала идея переделки самих тракторов в танки!

Конечно, это не значит, что все репрессированные были неграмотными фантазёрами, но насколько неверно очернять попавших в «ежовые рукавицы», настолько же неверно и идеализировать их.

5. Расстреляли 40 тысяч командиров

Тут как в известном анекдоте: не «Волгу», а пять рублей; и не в лотерею, а в преферанс; и не выиграл, а проиграл. Цифра 40 тысяч происходит из суммирования уволенных из Красной армии и Красного флота в 1937–1938 годах. Но причины увольнения были разными.

Могли уволить и по старости, и за пьянство, и за уголовные преступления.

Сколько именно уволили по политическим причинам — вопрос сложный.

Во-первых, не всегда можно вычленить, кто по какой причине был уволен. Например, известен случай, когда одного дирижёра военного оркестра уволили одновременно из-за преклонного возраста, службы в Белой армии и связи с родственниками за границей.

Во-вторых, не всегда ясно, как учитывались в статистике люди, которые были сначала уволены из армии, а потом в неё вернулись.

В-третьих, вызывает вопросы и точность статистики, поскольку часть арестованных могла быть не включена в неё, а другая, наоборот, добавлена по ошибке. Имелись случаи, когда приказ об увольнении так и не реализовывался на практике.

В общем, слухи о порядке в сталинскую эпоху сильно преувеличены.

Кроме того, как мы уже сказали, значительное число уволенных вернулось в армию. Как правило, это были относительно невысокоранговые командиры, но в качестве исключения можно вспомнить будущего героя боёв на Днепре в 1941 году Петровского (по-видимому, его не арестовали, а только уволили из армии, что ещё больше усложняет подсчёты).

Помимо этого, реально арестованные были частично освобождены и влились в армию. Наиболее яркий пример — Рокоссовский. Но он был не один. Кущева, бывшего начальника штаба у Жукова на Халхин-Голе, в 1939 году объявили японским шпионом. Он сидел до 1943 года, а уже в 1945-м, будучи начальником штаба 5-й Ударной армии, брал Берлин и получил звезду Героя Советского Союза.

Так сколько же всего пострадало? Увы, каждый исследователь даёт свои цифры.

По оценке известного историка Сувенирова, по политическим мотивам уволили в 1937–1939 годах примерно 33 тысячи командиров, а по оценке историка Гуляева, в 1940 году — порядка ста. В 1939 году явно арестов было не очень много, и они не могли радикально повлиять на статистику. В 1941-м арестовали немногих — хотя можно вспомнить таких генералов, как Штерн, Локтионов, Рычагов, Птухин, Проскуров, Смушкевич… Тем не менее, вряд ли все годы, кроме 1937-1938-го дадут крупный вклад в общее число уволенных.

С общим количеством арестованных дело совсем сложно. По данным записки Щаденко, с 1 марта 1937-го по 1 марта 1938-го арестовали и осудили 5329 чел.

Но неясно, как именно составили эту записку: вошли ли сюда те, кого арестовали уже после увольнения из армии?

Самый тяжёлый удар пришёлся на высший командный состав, от комбрига и выше. Эта группа являлась элитой Красной армии, заменить относительно небольшое количество репрессированных там было особенно сложно, а их процент оказался наиболее велик.

Много это или мало? Вот что сказали пленум ЦК ВКП (б) и лично товарищ Сталин: «Исключить из партии тысячи и десятки тысяч они считают пустяковым делом, утешая себя тем, что партия у нас большая, и десятки тысяч исключённых не могут что-либо изменить в положении партии. Но так могут подходить к членам партии лишь люди, по сути дела глубоко антипартийные… Для рядовых членов партии пребывание в партии или исключение из партии — вопрос жизни и смерти».

Причём исключённый из партии в теории ещё мог плодотворно работать на благо страны. А вот выброшенный из армии уже не мог трудиться по наиболее важной «специальности».

6. Репрессии не оказали отрицательного влияния на Красную армию

Данной точки зрения придерживаются некоторые серьёзные историки — например, Гуляев.

В обоснование этого приводят соображение, что, во-первых, и в 1936 году было всё плохо; во-вторых, процент арестованных командиров невелик относительно общей численности «офицерского» корпуса; а в-третьих, некомплект вызвали не только репрессии, но и расширение армии.

Но подготовленных кадров не хватало даже на армию 1936 года. Армейское расширение лишь усилило проблему, а выбивание имеющегося командного состава отнюдь не помогало найти решение. Репрессии вырывали клочья из «тришкиного кафтана». Кроме того, процент арестованных кажется небольшим, пока мы смотрим на общую численность армии. Но подготовка отдельно взятого младшего лейтенанта несколько проще и быстрее, нежели подготовка комдива или тем более маршала.

А вот высший комсостав был выкошен страшным образом. Современным генеральским званиям соответствовали тогда звания от комбрига и выше (их ввели в 1935 году). Количество получивших такие звания и количество репрессированных выглядит следующим образом (взято из книги известного историка Сувенирова):

Всего состояло на службе в РККА в 1936 году: пять маршалов, 15 командармов 1-го и 2-го ранга, четыре флагмана флота 1-го и 2-го ранга, 62 комкора, шесть флагманов 1-го ранга, 201 комдив, 474 комбрига; в целом по высшему комсоставу РККА — 767 человек.

Расстреляли: двух маршалов, 19 командармов 1-го и 2-го ранга, пять флагмана флота 1-го и 2-го ранга, 58 комкоров, пять флагманов 1-го ранга, 122 комдива, 201 комбрига; в целом по высшему комсоставу РККА — 412 человек.

Умерли под стражей: один маршал, четыре комкора, девять комдивов, 15 комбригов; в целом по высшему комсоставу РККА — 29 человек.

Покончили с собой: два комкора (здесь посчитан покончившим жизнь самоубийством Горячев, что, судя по всему, неверно: он умер своей смертью. — Прим. авт.), один комбриг; в целом по высшему комсоставу РККА — три человека.

Вернулись из тюрьмы живыми: один командарм, пять комкоров, один флагман 1-го ранга, 22 комдива, 30 комбригов; в целом по высшему комсоставу РККА — 59 человек.

Общее количество жертв: три маршала, 20 командармов 1-го и 2-го ранга, пять флагманов флота 1-го и 2-го ранга, 69 комкоров, шесть флагманов 1-го ранга, 153 комдива, 247 комбригов; в целом по высшему комсоставу РККА — 503 человека.

Процент истребления по отношению к численному составу 1936 года: маршалы — 60,0%, командармы 1-го и 2-го ранга — 133,0%, флагманы флота 1-го и 2-го ранга — 125,0%, комкоры — 112,6%, флагманы 1-го ранга — 100,0%, комдивы — 76,05%, комбриги — 52,1%; в целом высший комсостав РККА — 65,6%.

Проценты более ста фигурируют в связи с тем, что происходили и повышения в звании: только что получившие повышение тоже попадали под каток репрессий.

В результате армию в 1941 году возглавили люди, зачастую очень талантливые, но выдвинувшиеся слишком внезапно. Кому-то повезло успеть научиться воевать — как Жукову или Коневу. Кому-то, как Павлову и Кирпоносу, не повезло. Поэтому Ставке в войну нередко приходилось контролировать операции в «ручном режиме», до мелочей.

По этой причине в 1942 году товарищ Сталин сказал: «Нет у нас в резерве Гинденбургов», после чего генералов перестали расстреливать даже за крупные поражения. Вместо этого их начали спасать любой ценой, вывозя на самолётах и подводных лодках.

7. Главная причина поражений 1941 года — репрессии

Легко списать все беды на одну причину. Проблема в том, что репрессиями сложности не ограничивались.

Большинство бед Красной армии восходят ещё к армии старого режима. Тут и низкая грамотность личного состава, и уровень взаимодействия с артиллерией на уровне «спасибо, что не стреляют по нашим войскам», и разведка скорбного качества.

Репрессии никак не повлияли на ужасающую бедность страны и армии.

Вынужденное расширение лишь увеличило недостаток в полигонах, стрельбищах, боеприпасах, казармах, боксах, аэродромах, ремонтных мастерских и ещё тысячах мелочей, без которых боевая подготовка превращается в профанацию. Точно так же даже без репрессий пришлось бы где-то изыскивать новых командиров для новых соединений.

Никуда не делись и проблемы с матчастью — отсталость в авиации, трудности с производством боеприпасов и тягачей в артиллерии, катастрофическое отставание во всём, что связано с высокими технологиями — от шифрования до отсутствия подкалиберных бронебойных снарядов.

Наконец, руководство СССР в 1941 году явно следовало в русле теории не репрессированного Шапошникова о начале войны, которая, мол, «невозможно без дипломатических препирательств». Но эта точка зрения, изложенная в третьем томе «Мозга армии», безнадёжно устарела в реалиях начала 40‑х.

8. Заговор был

Многие до сих пор уверены в существовании заговора. Проблема в том, что с доказательствами всё плохо. Очень плохо.

Как уже говорилось, по имеющимся сведениям, кроме показаний одних арестованных на других никаких доказательств в 1937-м просто не имелось. Да и сам Сталин летом 1937 года упоминал «ядро военно-политического заговора в СССР, состоящее из десяти патентованных шпиков и трёх патентованных подстрекателей шпионов» — и не более.

Пройдёт один-два года, и многих из работавших в 37-м по всей стране деятелей органов безопасности самих осудят за «липование» — фальсификацию протоколов, избиения арестованных и так далее. А вот дела расстрелянных не пересмотрят.

Если бы Тухачевский и прочие были немецкими, японскими, польскими, латышскими шпионами, то это было бы отражено в документах, которые в значительной мере достались СССР с занятием территории этих государств. Но из трофейных бумаг не удалось узнать ничего.

Казалось бы, вербовка маршала или «просто генерала» — выдающийся успех разведки. Но ни немцы, ни иные мемуаристы ничего об этих успехах не говорят, хотя готовы приврать насчёт успехов собственной работы в других случаях.

Скажем, в 1937 году кого-то арестовывают за подготовку покушения, например, на Блюхера — а уже в 1938-м арестовывают самого Блюхера.

Как же тогда велось следствие? Или одни шпионы покушались на других?

«Шпионами» и «вредителями» оказались практически все высшие командиры Красной армии. Остаётся лишь удивляться: как же такой заговор не завершился даже попыткой переворота?

Кроме того, встречается мнение, что это немцы «подставили» Тухачевского и Ко. Идёт она из довольно сомнительных мемуаров Шелленберга. Якобы через чехословацкого политика Бенеша были вброшены поддельные документы, из которых следовало, что Тухачевский готовит заговор с немецкими генералами. Однако эти доказательства не всплыли ни на процессе над Тухачевским, ни во время совещания Военного совета при наркоме обороны. А ведь всех его участников под роспись знакомили с показаниями обвиняемых! Почему тогда не познакомили с куда более убедительными документами?

9. Плохо, что мало расстреляли

Иногда приходится слышать, что примеры Власова, Жиленкова и прочих предателей доказывают: мало стреляли, надо стрелять больше.

Проблема в том, что положительная корреляция расстрелянных с лояльностью оставшихся, мягко говоря, не очевидна.

Предательство нельзя простить, но необходимо объяснить немалое количество генералов, пошедших на сотрудничество с самым ужасным из существовавших режимов. Частично это произошло из-за отношения к советским пленным в целом. Но не только в этом дело. Из протоколов допросов попавших в плен военачальников, даже не ставших предателями, можно понять, что к репрессиям они относились негативно.

Если уж репрессировали такое количество соратников — где гарантия, что тебя не заберут завтра?

И какое будет отношение к стране, которая сама расстреливает своих военачальников?

Кроме того, безжалостность к тем, кто служил верой и правдой, ставила ещё один вопрос: как отнесутся к вернувшемуся из плена генералу? Например, неизвестно ещё, стал ли бы предателем Власов, если бы не репрессии. Ведь в 1941 году он вышел из окружения, хотя имел полную возможность сдаться. Почему же, попав в плен, он пошёл на сотрудничество с гитлеровцами? Сам Власов на судебном процессе не скрывал, что лишь спасал свою шкуру.

Массовые расстрелы порождают страх и множество обиженных. У расстрелянного остаются семья, друзья, сослуживцы. Если они не уверены в том, что их близкий виноват, то как такие репрессии влияют на отношение к стране?

10. «А вот во Франции, Англии и США не было репрессий — а поражения были»

Да, репрессий в этих странах не было — а поражения были. Однако Британия уже летом-осенью 1940 года выиграла битву имени себя — и тем кардинально изменила ход Второй мировой войны, да и вообще судьбы мира. О захвате Англии немцы могли только мечтать. Дальше — неприступная Мальта.

США тоже оправились довольно быстро — и внедряли тактические новинки тоже быстро.

А вот Франции не повезло — Париж в эпоху манёвренных войн при хорошей дорожной сети оказался слишком близко к границе. Представим Москву на месте Минска?

Тем более мы не знаем, как сложилась бы Вторая мировая, если бы Франция, США или Великобритания расстреливали своих офицеров.

С другой стороны, в реальности Великобритании и США точно пригодились опытные кадры. Их самые знаменитые военачальники — Эйзенхауэр, Паттон, Макартур, Маршалл, Арнольд, Монтгомери, Александер, Окинлек и другие — все воевали офицерами ещё в Первую мировую, как и Де Голль.

Войны с участием СССР до Великой Отечественной крайне специфичны — и обычно в них воевали специально отобранные люди, причём в малом числе. Опыт сравнительно массовых сражений — после 1937 года: бои на Хасане, Халхин-Голе и в Финской войне. И опыт этот весьма печален — особенно бои на Хасане, где плохо было практически всё, кроме боевого духа.

Справедливости ради отметим, что Брест от Москвы находится не сильно дальше, чем Ла-Манш от Седана. К тому же меньшая длина фронта на Западе серьёзно упрощала оборону для французов, да и мощная дорожная сеть способствовала манёвру, который мог бы помочь парировать начальный немецкий успех… но нет. В сущности, рассуждения насчёт того, что репрессий не было, а поражения были, ничего не доказывают — мы просто не знаем, как бы сложилась ситуация, если бы французы начали расстреливать своих генералов.

Ценную информацию можно было бы получить, если бы Красная армия участвовала в каком-нибудь масштабном конфликте перед 1937 годом и после него.

Относительно крупные бои имелись — в 1929-м против китайцев. Но РККА 1929-го отличалась от РККА 1937-го едва ли не больше, чем последняя — от РККА 1945-го. Перед 1937 годом были бои в Испании и Китае, но туда посылали далеко не всех, а лишь специально отобранных людей. Так что судить об РККА в целом по этим сражениям стоит очень осторожно.

Так что нет никаких данных, которые бы говорили, что французам, британцам или американцам помогли бы массовые репрессии. Как, впрочем, и РККА.

Другое дело, что проблемы Красной армии не исчерпывались одними лишь репрессиями…

Источник