Каждому своё

Я конечно не расист, но каждый должен знать своё место.

Популярное выражение времен расовой сегрегации в США

Что может быть омерзительнее идейно и законодательно утвержденного социального неравенства? Кто может сравниться в подлости с «учеными», доктринально обосновывающими превосходство одних людей над другими на основании цвета кожи, размеров черепа, расовой, национальной или религиозной принадлежности? И пусть самые пещерные формы дискриминации людей сегодня исключены из законодательной практики, а их пропаганда является уголовно наказуемым деянием, неравенство находит множество лазеек, чтобы скрыв свою людоедскую сущность под какой-нибудь респектабельной личиной, безраздельно господствовать в общественных отношениях. Одной из самых изощренных форм неравенства, существовавшего даже в советское время, является дискриминация человека по роду деятельности, по месту, занимаемого им в системе общественного разделения труда.

Как известно, дискриминация в России запрещена на законодательном уровне, что даже зафиксировано в Трудовом кодексе:

«Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие- либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 162-ФЗ)»

Всё понятно? Под такие расплывчатые формулировки можно подвести всё, что угодно, от «золотых парашютов» элитных управленцев и окладов топ-менеджеров до минимальной оплаты труда батраков, гнущих спины на своего «хозяина».

Это «запрещение» выполнено в лучших номенклатурных традициях – дискриминацию предложено «не считать» дискриминацией. На мой взгляд, более подходящее название для этой статьи было бы: «Обоснование дискриминации в сфере труда». «Установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников», разумеется, отдано на усмотрение законодателю и государству, т. е. властвующему привилегированному классу, в «заботливости» которого сомневаться не приходится.

Разумеется, либеральная фантазия о «равных возможностях» помещена на самом видном месте. Не смог протолкнуться, не добыл себе хлебное место, не заработал миллиард, не стал «успешным»? Некого винить, кроме самого себя. Надо было подсуетиться, обмануть, схитрить, дать взятку – «выбиться в люди». У всех равные возможности!

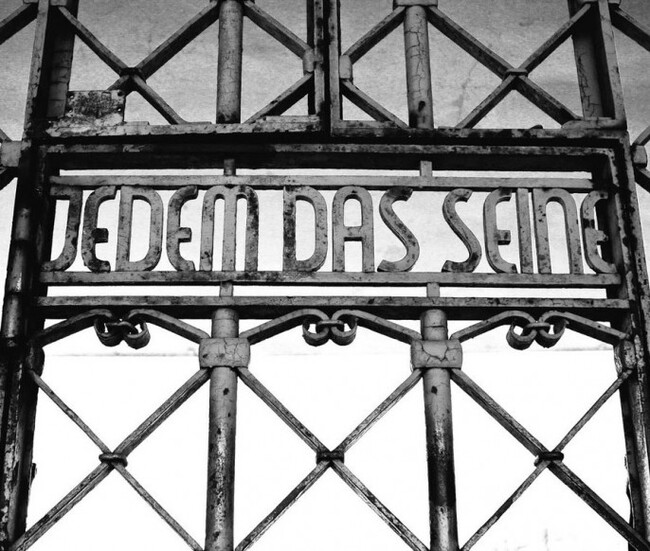

Содержание такой статьи можно было бы свести к известному изречению – каждому своё (лат. suum cuique) – принципу справедливости, настолько универсальному, что со времен рабовладения и вплоть до гитлеровских лагерей смерти он мог служить оправданием всякой несправедливости.

Если бы дело касалось лишь разговоров. Такие рассуждения – циничное и откровенное воплощение либеральных химер, от фашистских отличающихся лишь формальным отсутствием расовых и национальных мотивов дискриминации. Идейно либерализм, как и фашизм, исходит из концепций социал-дарвинизма, распространяющем законы естественного отбора и борьбы за выживание в животном мире на человеческое общество. Либералы приписывают такие пороки как эгоизм, алчность, корысть, властолюбие естественной «природе человека», его подлинной сути, которую нельзя «переделать» и которую законодательно следует направить во благо обществу. Чтобы каждый, «законными» средствами преследуя свой корыстный интерес, в конкуренции с другими эгоистичными особями, действовало бы на пользу всем. Прекрасная мантра! И какая убедительная! При большом желании, можно усмотреть даже её подтверждение в практике проведения либеральных реформ, наполнивших прилавки супермаркетов товарами, создавших осязаемое изобилие потребительских радостей вокруг, решивших вопросы всеобщей компьютеризации и поголовной автомобилизации. Разве не так?

Всё не так. Не вдаваясь в скучные цифры, сравнивающие промышленное производство в СССР и в сегодняшней России, предложу мысленно исключить всю импортную продукцию из окружающей реальности. Что останется, то и будет являть собой зримый результат реформирования социалистической плановой экономики. Причем, если бы не высокий стартовый уровень советского производства, то плоды дилетантского экспериментаторства могли оказаться куда плачевнее.

Как же так, социалистическая «уравниловка» наконец-то искоренена, материальный интерес повсеместно торжествует, границы открыты, а дела обстоят намного хуже, чем были за «железным занавесом»? «Проблемы» советской плановой экономики не были производными от общественной формы собственности, от отсутствия «рынка» и неразвитости товарно-денежных отношений. Они определялись именно рудиментами капиталистических отношений, сохранением неравенства, привилегированности, при полной безответственности власти за результаты своего правления. Исторически сложившаяся общественно экономическая система в Советском Союзе была наглядным примером бесплодности попыток совмещения противоположных хозяйственных укладов, о чем и предупреждали классики марксизма-ленинизма, в частности, Ф. Энгельс:

«Мы уже видели выше, что дюрингова экономия сводится к положению: капиталистический способ производства вполне хорош и может оставаться непоколебленным, но капиталистический способ распределения является злом и должен быть уничтожен. Теперь же мы убедились, что дюрингова "социалитарная организация" представляет собою не что иное, как фантастическое осуществление этого положения».

Так и партийные идеологи «развитого социализма» молчаливо признавали за капитализмом преимущество в создании товарного изобилия, насыщения потребительского рынка, развития сферы услуг, хотя статус ученого требовал, прежде всего, добросовестно разобраться с тем, насколько все эти «буржуазные» достижения противоречат плановой экономике и социализму. Конечно, нельзя требовать от подневольных «ученых» объективности, когда дело касается сытного существования в качестве толкователей истин, изрекаемых иерархами партийной епархии, прошу прощения, изрекаемой непогрешимыми вождями с вершин партийной иерархии.

Их многолетними радениями за «чистоту» марксизма-ленинизма великое учение было извращено и оболгано до своего полного отрицания. Все базовые положения марксистской политэкономии подвергнуты ревизии и опошлены настолько, что только невежеством и глупостью это объяснено быть не может. За каждым изгибом «теоретической» мысли проступает хищный классовый оскал правящей партийной бюрократии, не склонной к ускорению шага на пути к собственной самоликвидации в бесклассовом коммунистическом обществе.

Профессиональные демагоги, как правило, ложь стараются произнести скороговоркой, как нечто само собой разумеющееся, не заслуживающее особого внимания. Казалось бы, проблема социального неравенства – первостепенный, важнейший вопрос общественного бытия, требующий более чем основательного научного обоснования. Заявить публично, что люди не равны между собой, значит принять на себя серьезную ответственность, значит быть готовым головой отвечать за свои слова. Я не беру в расчет, разумеется, фрондирующее либеральное дурачье, с вызовом утверждающее – люди не равны от рождения. Это безответственное пустозвонство несмышленых маргиналов – эпатаж, не более. Разумеется, все люди от рождения разные, имеющие различные физические данные, способности, но, тем не менее, равные в своей бесконечной неповторимости, уникальности, единственности. Ни один порядочный человек не вправе поставить это очевидное обстоятельство под сомнение. Вот это бесспорное положение и требовало быстрого словоговорения, чтобы тут же перевести речь на различия, сочинить «теорию», «выводящую» неравенство из физической неодинаковости людей.

Как заметил еще К. Маркс, буржуазная политэкономия рассматривает человека односторонне, лишь как работника, располагающего единственным товаром – своей рабочей силой. Буржуазному экономисту абсолютно неинтересны другие стороны человеческой личности – его разумность, полет мысли, мечтательность, чувственность, романтичность, система этических ценностей - все те черты, которые принципиально отличают человека от механического орудия производства. Для такого «ученого» важна лишь цена рабочей силы на рынке труда, лишь способность работника создавать стоимость и ничего более. Но человек не орудие, не вещь и не товар! Будучи единственным существом, созидающим самого себя, человек есть и высшая цель и главное средство общественного развития.

Лишь ничтожная часть материальных благ создается конкретным трудом, который только и рассматривается буржуазными экономистами. Сегодня никакая осмысленная деятельность не была бы возможной без всего вещественного и культурного наследия, оставленного нам трудом всех предшествующих поколений людей, начиная с каменного века. Это богатство принадлежит по праву всему человечеству, каждому человеку на земле в равной мере.

Все человечество, грубо говоря, можно сравнить с огромным акционерным обществом, в котором у каждого имеется одна именная акция, без права её обращения. Скрупулёзно высчитывая «трудовой вклад» конкретного работника, экономисты не обращают внимания на то, что средства производства, созданные прошлым трудом, принадлежат всему обществу, поэтому ему же должны принадлежать и все произведенные ценности. Какое бы место не занимал работник, его индивидуальный трудовой вклад в произведенную стоимость исчезающее мал в сравнении с затратами труда минувших поколений. Естественным решением подобного несоответствия было бы уравнивание платы всем членам общества, т. е. прямое распределение жизненно важных благ поровну, причем, не формально механически, а по фактической потребности каждого.

Равенство подразумевает не только равное распределение продукта, но и равенство в производственной деятельности, поэтому все трудоспособные граждане должны принимать посильное участие в общественно необходимом труде. Это фундаментальное положение – равенство в труде и равенство в плате, сочетающее в себе как условия высочайшей экономической эффективности, так и отвечающее требованию справедливости, со времен Маркса до сих пор никем не было оспорено научно. Да и как могут быть опровергнуты требования элементарной порядочности и человечности, если только не грубой ложью и демагогией?

Говорить о дискриминации труда в обществе, в котором господствует право частной собственности, а движущим мотивом служат деньги, бессмысленно в силу её очевидности. Интерес представляет та социальная сегрегация, которую советские «теоретики» оправдывали «законом» социализма – оплатой по труду. В этом «законе» уже было заложено неравенство разных видов трудовой деятельности, произвольно устанавливаемого бюрократическими инстанциями в виде тарифов, ставок, окладов, всяческих надбавок, коэффициентов, льгот и т. п. Разумеется, это постыдство объяснялось, (также скороговоркой), различным трудовым вкладом, необходимостью материального «стимулирования», недостаточным уровнем развития производительных сил, вынуждающем в первую очередь удовлетворять запросы более «важных», ответственных товарищей, а уж потом - «второстепенных» трудящихся. Здесь же поминались «лодыри», «добросовестные» работники, квалифицированные и неквалифицированные - каждому своё!

Интерес руководящих «товарищей» в подобном «законе» шит яркими белыми нитками. В экономической науке нет таких категорий. Когда исследователи пишут о труде, они имеют в виду труд, а не его имитацию. Когда политэконом говорит о работнике, то он имеет в виду работника, выполняющего порученную ему работу с должным качеством и в нужный срок. Расширять понимание таких простых вещей до прогульщиков, лодырей, бездельников, пьяниц, переводить вопрос трудовой дисциплины в сферу политэкономии, можно лишь с единственной целью – защитить право бюрократии на привилегии, на высокий социальный статус, на добытые всеми правдами и неправдами карьерные «завоевания».

Кажущаяся справедливость оплаты «по труду» исходит из крестьянских представлений о должном, связывающих уровень потребления с затраченными трудовыми усилиями работника. Впрочем, порочность подобной «справедливости» была очевидно и тогда. Как быть с нетрудоспособными членами общины? Если у одного кормильца всего три ребенка, а у другого – шесть, то при равных трудовых затратах у одних детей будет сытость, а другие должны будут жить впроголодь? Справедливость в данном случае может быть обеспечена только коллективным трудом – все работают в меру своих сил и все получают по своим потребностям. Никакого индивидуального вознаграждения не требуется.

В силу общественного характера современного производства совсем иное значение обретает понятие свободы. Это уже не свобода мелкого товаропроизводителя, предлагающего обществу товар, произведенный на свой страх и риск в ожесточенной конкуренции с другими производителями. С кем конкурируют естественные монополии? Какая польза от искусственной «конкуренции» сотен авиаперевозчиков, всячески стремящихся снизить издержки, в том числе и за счет безопасности, с тем, чтобы увеличить прибыли своих «хозяев»? Чем хуже была бы единая сеть, принадлежащая всему обществу и включающая в себя все виды транспортных услуг? Конкуренции не будет? Ай-яй-яй, плохо-то как!

Свобода в производстве это не возможность действовать наугад, напротив, это возможность производить продукцию в нужном количестве и качестве, согласно утвержденным плановым заданиям. Любой капиталист с радостью бы отказался от своей рисковой «свободы» за такой контракт с обществом. Любой бы наемный работник с не меньшей радостью отказался бы от бесконечных поисков работы, от неопределенности будущего за гарантированное Конституцией право на труд, право на возможность полностью раскрыть все свои таланты и способности на благо своего народа. Это именно та Свобода, от которой презрительно морщили свои либеральные носики перестроечные простофили. На каком-то форуме в интернете один из продвинутых либеральных болтунов заявил, что не хочет жить в муравейнике, каким в его понимании было советское общество. Ему и в голову не пришло, что даже очень свободный и гордый муравей без муравейника сможет прожить лишь считанные часы. «Свобода» праздности, свобода лени, свобода от обязательств, от работы, жизнь за счет труда других – вот идеал «свободы» муравья вне муравейника.

Если кто-нибудь вознамерился бы вкусить свободы вне человеческого «муравейника», удалившись на какой-нибудь остров, тому бы пришлось отказаться от всех преимуществ цивилизации, оставить все инструменты и средства производства, компьютер, телефон, одежду и обувь. И язык придется забыть, как средство коммуникации муравьев, вместе со всеми муравьиными знаниями и мыслями. Да и к чему они на безлюдном острове?

Исторгни ликующий рык, возьми в руку камень и наслаждайся свободой!