Поиски прародины

1 пост

1 пост

5 постов

9 постов

12 постов

- как говорил тов. Сухов про Среднюю Азию. И вроде всем понятно, что речь идет о культурной разнице между Западом и Востоком.

Предлагаю сегодня посмотреть, где же находится противоположный от Европы культурный полюс на территории Евразии, и где проходит воображаемая граница между ними.

Основными способами распространения культуры с одной территории на другую являются миграции населения и заимствования культурных элементов.

Одна из последних массовых миграций связана с завоеваниями Монгольской империи.

Как можно видеть, завоевания монголов затронули большую часть Евразии, оказав воздействие на многие народы. Воздействие, было и на культурном уровне, хотя сами монголы в миграции практически не участвовали.

До монголов волна миграционных процессов затронула тюркские народы.

Тюркоязычные народы стартовали практически с тех же мест, что и монголы, но в отличие от последних, они именно мигрировали.

Значительно более ранние миграции носителей индоевропейских и уральских языков (вскользь упоминал в От меди к бронзе или история пары миграций) скорее всего осуществили самое большое влияние практически на всю Евразию. Так змееборческий миф индоевропейцев добрался аж до Японии (Сусаноо, змееборцы или в преддверии года дракона), а про распространение боевых колесниц вы, наверняка, и без меня слышали. Впрочем, самое большое влияние оказала одомашненная индоевропейцами лошадь, что сказалось на культуре, например, уже упоминавшихся монголов (см. Лошадь и DOM2 или Собака как друг и предатель человека).

До этих событий медленная, но масштабная миграция была у земледельцев Передней Азии (анатолийских и иранских). О том, какое влияние это оказало на население, писал в Земледелие как источник бед человечества.

Я уверен, что про вышеуказанные миграции вы так или иначе слышали. Перейдем к более далёким и не совсем очевидным.

Посмотрим для начала переселения народов западной части Евразии (в достаточно упрощенном виде) незадолго до появления земледелия.

А теперь на древние миграции в восточной части Евразии

В общем, глядя на все эти миграционные потоки, можно сделать вывод, что практически вся территория, прилегающая к Чёрному и Каспийскому морям, является "проходным двором", где существуют регулярные тусовки с одной части в другую.

При этом какого-то массового потока с территорий Индостана или Китая не наблюдается. Более того, население этих территорий (по крайней мере первый слой) сформировано очень-очень давно. Это, кстати, наблюдается и по мифам - они, так сказать, очень "физиологичны". Можно посмотреть на мотив f9a под названием "зубастое лоно" (В вагине или с внутренней стороны бедер женщины находятся зубы, лезвия или острые камни; вагина – зубастая пасть) в каталоге Березкина Ю.Е.

У филлипинского народа тингианы: девушка отказывает женихам; однажды брат застает ее спящей, видит зубы в ее вагине, сует туда флейту; устыдившись, сестра идет к реке, превращается в птичку

А вот так этот мотив распространен по миру:

Раз заговорили о мифах, то перейдём к культурным заимствованиям.

Под ними будем понимать передачу каких-либо элементов культуры без миграционных процессов. Довольно часто таковым является диффузия - то есть взаимопроникновение элементов двух соседствующих культур при взаимодействии друг с другом. Заимствование культурных элементов включает в себя и принятие технологий, и принятие идей. Если с технологиями всё более менее понятно (так иногда передавалась металлообработка, земледелие, вооружение и т.п.), то на идеях придётся остановиться подробней.

Самыми яркими примерами распространения идей будут примеры с христианством и исламом. Эти родственные религии распространились на громадные территории, разнося одинаковые ценности, обычаи и т.п. Примерно такое же влияние имеет и буддизм.

Хорошим примером будет и распространение языков за пределами носителей - на разных территориях такими языками стали тюркский, латынь, кельтский и другие, как это нынче принято называть, "лингва франка".

Так вот, помимо указанных выше идей передавались еще и мифы (ну и сказки заодно). Они не всегда передавались полностью, а обычно частями - мотивами, которые были понятны и интересны слушателям. (Подробней об этом в Немного о мифах) Получается, что мифологический мотив хорошо передавался тогда, когда он падал на благодатную почву, т.е. некоторые ценности рассказчика и слушателя совпадали, а значит были культурно близки друг к другу. При этом мотив мог уходить достаточно далеко от точки возникновения. Вы же уже глянули одним глазком на статью про Сусаноо? Вот на основании анализа распространения мотивов можно сделать выводы о местах их возникновения. Об этом и поговорим ниже.

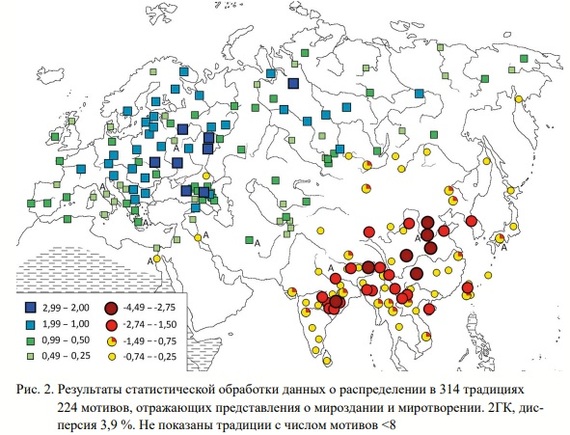

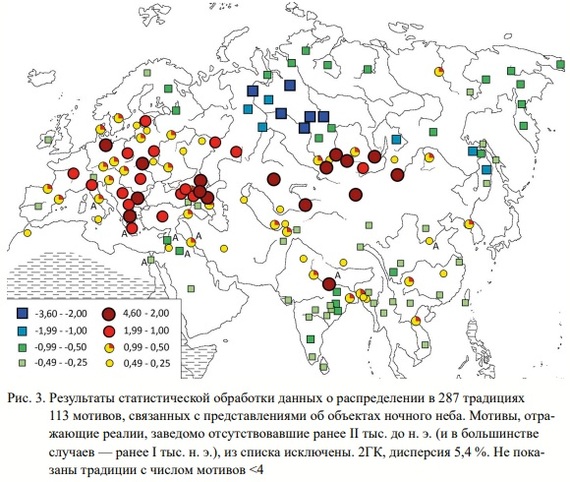

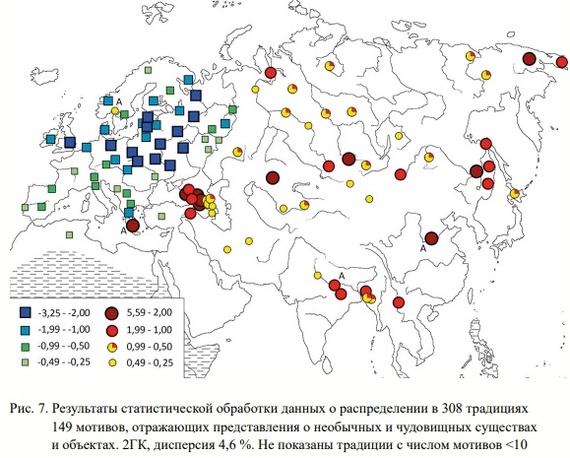

Ю.Е.Березкин уже более десятилетия занимается изучением мотивов в разных культурных традициях и делает из этого интересные выводы. Во-первых, распространение мотивов имеет закономерности, особенно если анализировать эти мотивы во всём их разнообразии по всем культурам. Во-вторых, распространение мотивов космологических и этиологических (то есть базовых в мифологии) отличается от мотивов приключенческих. Первым результатом стала граница между западной и восточной культурными сферами, которая проходит по Восточной Европе, где башкирская, волжско-татарская и все кавказские традиции являются "восточными", а прибалтийские, белорусские и украинские - "западными". Русский фольклор является пограничным, с тяготением к "западному". При этом нетюркские волжско-пермские традиции являются западными, а значит восточный компонент культуры приходит к русским не с востока, а с юго-востока - т.е. из Степи.

Если наложить генетику и мифологию воедино, то получится вот такая картинка:

Получается две большие сферы культурного и генетического влияния, где с одной стороны Европа, Передняя и Средняя Азия, а с другой - Сибирь и Китай, а Индия и Урал, получают разные значения по генетике и мифологии.

Вроде, ничего удивительного, и всё вполне логично. Кто бы удивлялся, что культурный "восток" - это где-то в восточной и юго-восточной Азии, а культурный "запад" - Западная Европа. Однако, вышеуказанный анализ был проведён Березкиным в 2015 году, когда в его справочнике было что-то около 1900 мотивов из 900 традиций.

К 2021 году мотивов набралось уже более 3000 и новый анализ показал уже более интересные результаты. Начну с картинок.

Здесь "карусель" по мотивам разных категорий

Отсюда выходит уже не два, а аж три центра евразийских культур - это Европа (с Передней Азией), Китай (с востоком Индии) и Сибирь (с Центральной Азией). И в принципе, если посмотреть на миграционные процессы, то эти центры там тоже вполне прослеживаются. Современные генетические исследования показывают и древние барьеры - Кавказский, Уральский, Южно-сибирский, Гималайский и некоторые другие.

Зоны генетических барьеров во внутренней Евразии обозначены коричневым цветом (величина барьера соответствует интенсивности цвета по шкале). Зоны генетического смешения показаны голубым цветом (степень соответствует интенсивности цвета по шкале).

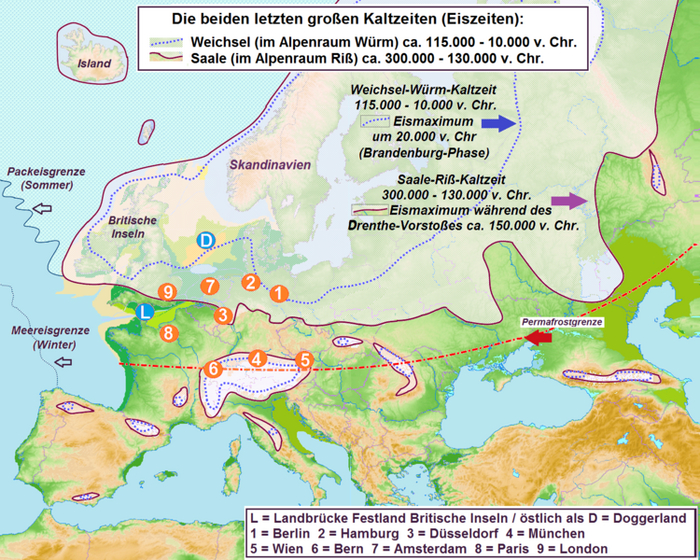

Как же так получилось, что у нас эти центры имеются? А тут в большей степени "виновато" последнее оледенение, которое было пару десятков тысяч лет назад.

В результате этого оледенения доледниковая культурная общность северной части Евразии была разорвана и сократилась до раздельных культур. Эти культуры развивались долгое время в отрыве друг от друга. Лишь после прохождения максимума оледенения началось постепенное разрушение физических барьеров - таяние ледников, обводнение пустынь и степей, в результате чего культуры начали постепенно общаться друг с другом, и произошли те миграционные процессы, про которые было в начале этой статьи.

Картинки по миграциям взяты у А.Личмана.

Картинки по мифам взяты у Ю.Е.Березкина: "Восточнославянский фольклор в европейском и евразийском контексте (результаты статистической обработки данных)" и "Границы и контакты: модели распределения фольклорно-мифологических мотивов в Евразии"

Когда мы говорим о славянском язычестве, необходимо помнить, что истоки его лежат на некоторое количество веков дальше - в праиндоевропейском язычестве.

Если копнуть ещё глубже (уже не в века, а в тысячелетия), то можно найти и верования, которые были общими на громадном пространстве от Западной Европы до Сибири и от Скандинавии до Передней Азии. Впрочем, последний ледниковый максимум очень хорошо отгородил друг от друга различные популяции людей, за счет чего возникли локальные особенности этих верований, и мы вряд ли докопаемся до реальных истоков - народы праиндоевропейской и уральской языковой семьи заняли громадную территорию, поглотив исконных обитателей.

К статье есть замечания только по тем моментам, где мифология начинает свою историю задолго до появления славян - здесь поговорим о культе близнецов и мифологии по волкам/собакам. К тому же, как ни странно, эти два пласта немного взаимосвязаны.

В уже разделившейся индоевропейской мифологии близнецы нам известны, например, как Диоскуры ("сыновья Зевса") у греков и Ашвины ("конники") у индоариев.

Серебряный сестерций с изображением Диоскуров на реверсе

Как мы можем наблюдать, и там и там близнецы - всадники. Разумно предполагается, что близнецы олицетворяют плодородие и благополучие. (Впрочем, у некоторых народах близнецов убивают - мол, не ладно родиться двоим там, где положено одному. Дикари-с) Возможно, что они являлись одновременно результатом плодородия по мужской и женской части. Вообще, эти близнецы настолько сильно вплелись в мифологию, что их отражение можно найти почти в любом мифе (например, Ромул и Рем) или сказке (правда там, иногда, к ним присоединяется третий участник - герой. Сусаноо, змееборцы или в преддверии года дракона).

Согласно реконструкции праиндоевропейской мифологии, близнецы-всадники являются братьями богини Рассвета, и сопровождают её в путешествии по небу. Предполагается, что позже Рассвет была заменена на Солнце - но тут уж нельзя сказать, когда происходит замена. Индоевропейская мифология сохранила и один и другой мотив. Можно сказать лишь с некоторой долей уверенности, что когда-то это путешествие было на лодке и без Близнецов.

Разумный вопрос вы могли бы задать - а при чем здесь "культ животных" и божественные близнецы?

Дело в том, что известные нам Диоскуры - это уже антропоморфный образ близнецов. А до того они были "лишь" парой лошадей в упряжке колесницы, на которой по небу передвигалась Рассвет и Солнце.

Кстати, близнечный миф в славянской культуре не сохранился почти. От него остался лишь "трехчастный изобразительный образ", типа такого:

И еще вот такое явление в архитектуре:

Кстати, такие коньки на крыше, где головы обращены в разные стороны, могут быть образом солнечной ладьи, где на носу и корме красуются головы животных.

Коньки на крыше - это как раз от наших близнецов-жеребцов. Распространено подобное не только у славян, но и у балтов, германцев.

Герб города Буххольц-ин-дер-Нордхайде

Однако явно, что лошади появляются в мифах примерно во времена ее приручения (и в разных мифах, как например здесь Лошадь и DOM2 или Собака как друг и предатель человека). А до лошадей близнецами выступали... олени.

Как писал в Аквила и аналоги из совсем других времён:

Обратите внимание на динарий в честь Парного легиона (Legio XIV Gemina). Здесь надо отметить, что "gemina" означает ещё и "близнецы". В данном случае скорее даже "божественных близнецов". Это мы можем увидеть на самом динарии - ниже орла по его сторонам под штандартами видны олени. Это и есть самое древнее представление о "божественных близнецах" в праиндоевропейской культуре, когда боги уже стали зооморфны, но ещё не стали антропоморфны. Более того, это представление ещё тех времён, когда под близнецами понимались именно олени, позже они будут заменены на коней (после одомашнивания лошади в причерноморских степях), а ещё позже на всадников на конях (Ашвины, как один из вариантов).

Рога оленей могли ассоциироваться с мировым деревом. (Возможно, что и поэтому олени ассоциировались с проводниками между мирами верхний-земной-нижний.) Сами олени были одним из основных охотничьих трофеев, то есть питание древнего человека напрямую зависело от поголовья оленей - от их плодовитости в том числе. И у оленей обычно рождается 1 детёныш, а два уже редкость (прямо как у людей). Вот вам и прямая связь между близнецами и плодородием/благополучием.

В общем, культ близнецов развился скорее всего ещё в те времена, когда не было ещё даже и праиндоевропейцев, наложившись отдельно на оленей (другие варианты дам позже), которые и так, возможно, были как-то сакрализованы.

Собаку человек приручил настолько давно, что до сих пор не найдены останки того волка, который является её предком. И как-то так повелось, что собака в праиндоевропейской мифологии стала проводником в мир мёртвых. И не просто проводником, а охранителем подземного мира - чтобы и живой не попал в мир мёртвых, и обратное движение тоже не возникало. Тут любопытно, что изначально на этом месте было 2 собаки - то есть собаки-близнецы. В греческой культуре это извратилось в двуглавого Цербера (позже ему голов прибавили), а в скандинавской в четырехглазого Гарма.

Афина, Гермес и Геракл выводят двухголового Цербера из подземного мира, а Персефона наблюдает за происходящим. (ок. 550–500 гг. до н.э.)

Да и вообще, собака - друг человека, как я рассказывал в Лошадь и DOM2 или Собака как друг и предатель человека.

Однако на заре праиндоевропейцев (а может и раньше) возникло явление, согласно которому подростки мужского пола изгонялись из поселений для прохождения обряда инициации в зрелого члена общества.

(Подробнее об этом в https://zalipaka.icu/story/pokhishchenie_sabinyanok_zmeebortsyi...)

Во время инициации человек как бы "умирает" для общества в своей прошлой роли и "рождается" после инициации в новой роли. Получается, что эта молодежь должна была "пройти" в мир мёртвых и вернуться обратно. С учетом того, что юношам этим позволялось вести себя асоциально, то они зачастую идентифицировали себя как раз волками - естественными противниками "домашних" собак. Вот вам и культ волков.

Где-то рядом и культ медведей - берсерки ведь в честь него названы. Да и Париса не просто так вскармливала то ли волчица, то ли медведица (вы ведь прочитали про "темную молодежь"?)

Древнеримский историк Ливий примерно на рубеже эр записал эпизод времён становления Рима, который известен нам обычно как "Похищение сабинянок".

Джамболонья, Похищение сабинянки, 1579-83

Примерно в начале VIII века до н.э. Рея Сильвия, будучи весталкой, родила Ромула и Рема. (По самой древней версии, зачала она от бога войны Марса.) В качестве наказания близнецов должны были выкинуть в реку, однако они были просто оставлены в корзине на мелководье, а позже течение прибило её к дереву. Как-то так их нашла волчица и накормила их своим молоком. Немногим позже их обнаружили пастухи и вырастили. Уже значительно позже Рем погибнет в результате собственной неудачной шутки по поводу стен новообразованного Рима (перепрыгнул через борозду вокруг будущего города, сказав, что стены не остановят).

Капитолийская волчица

Согласно легенде, население недавно созданного Рима состояло преимущественно из мужчин. Ромул осознал, что без дополнительного притока женщин город долго не просуществует, поэтому с его подачи римляне отправлялись в соседние общины на переговоры, чтобы взять себе в жены их девушек. Переговоры были неудачными.

В итоге было решено призвать в Рим на праздник жителей соседних городов, которые должны были прийти безоружными. И в разгар праздника римляне достали спрятанное оружие и захватили в плен множество незамужних женщин. В дальнейшем это послужило поводом для серии войн, впрочем, это уже другая тема.

Пока исследователи спорят, является ли эта история вымышленной или же имеет под собой основания, предлагаю посмотреть на цепочку мифов.

Примерно в XIV веке до н.э. в Малой Азии рождается Парис. (Почему именно тогда? Потому что он является мифологическим образом Алаксандуса, царя Трои.) Так как его матери во время беременности приснился страшный сон, то после рождения ребенка относят от людей подальше и оставляют на произвол судьбы. "Судьба" является к Парису в образе... волчицы (по другой версии, медведицы), которая его вскармливает, а уже немногим позже его воспитывают... пастухи.

Нам здесь интересна связка двух мифов. Первый из них - Суд Париса. Согласно мифу, ему пришлось решать - кто же из богинь достоин получить яблоко с надписью "Прекраснейшей" (вспоминаем яблоко раздора). Богини явились к нему обнаженными, и с посулами разных благ. В итоге, при выборе между Герой и её властью над Азией (см. Ассува), Афиной и её военной славой и победами, и Афродитой с её любовью любой выбранной женщины, Парис выбирает Афродиту и любовь Елены Прекрасной.

Хендрик ван Бален старший, Суд Париса, ок.1599

Это приводит ко второму мифу - Похищение Елены Прекрасной. Елена является дочкой Зевса Громовержца, а заодно дорийской богиней плодородия (дальнейшее мифическое развитие Матери Земли) и прекраснейшей из женщин. Воспользовавшись отсутствием мужа Елены, Парис соблазняет её, а потом и похищает. А Елена уже сама прихватывает из дома большую часть имущества, но оставляет мужу свою дочь. (Ранний патриархат он такой - дети при мужчине, а вот женщина ещё способны чем-то владеть.)

Это похищение привело к ... Троянской войне. Звучит как хорошая основа для легенды о похищении сабинянок.

Как я показывал ранее, именно через женщину (здесь, богиню плодородия) правитель (здесь, Парис) получает право на трон (здесь, Трою) в ранних обществах.

Хеттская царица (её обычно называют титулом "таваннанна") играла важную роль в политической, экономической и религиозной жизни страны. Именно через брак с царицей можно было стать правителем (так иногда сменялось несколько правителей через союз с одной тавананной).

И вот уже этот миф приводит нас к целому пласту индоевропейской мифологии, который называют змееборческим.

Миф о змееборчестве восходит ко временам индоевропейской общности и надёжно восстанавливается практически во всех индоевропейских культурах. (Вскользь упомянул в Сусаноо, змееборцы или в преддверии года дракона) В мифе повествуется о победе громовержца (или смертного героя, которому помогает громовержец) над хтоническим змеевидным существом.

Змееборческий миф легко определяется среди других по устойчивому выражению "убить змея", которое фигурирует в мифологии народов нашей языковой семьи, выходя из праиндоевропейского *gwhént h₃égwhim. (В русском языке прямым однокоренным потомком станет "гнать [в смысле, бить] ужа")

Ригведа:

«Индры героические деяния сейчас я хочу провозгласить: / Те первые, что совершил громовержец, / Он убил змея, он просверлил (русла) вод, / Он рассёк недра гор… Он убил его, перворождённого из змеев... Он убил Вритру, самого (страшного) врага, бесплечего, / Индра – дубиной, великим оружием. / Как ветви топором обрубленные, / Змей лежит, прильнув к земле… Единый бог, / Ты завоевал коров, ты завоевал сому, о герой!»

Миф о Ясоне:

«Он убил дракона умением своим, / Змея с серым глазом, с пёстрой спиной»

В изначальном мифе хтонический Змей похищает воды (или скот, то есть что-то, символизирующее процветание) и только Громовержец решается бросить ему вызов. Бог Грозы отправляется за подземным гадом в погоню, разит его молниями/молотом, побеждает и высвобождает украденное. В более поздних традициях Змей похищает девушек (например, жену Громовержца). При этом, примечательно, что захват скота и захват девушек в праиндоевропейском скорее всего обозначался одним глаголом *aǵ-.

Молния/молот - оружие Громовержца, которое можно трактовать двояко: валл. mellt "молния, удар грома", брет. mell "молот" от кельтского *meldo-, прусс. mealde "молния, удар грома", латыш. milna "булава громовержца Перконса" от балтского *mildnā, скандинавский Mjöllnir "молот Тора" от *meldh- "молния". Тут интересно, что в изначальном представлении предков индоевропейцев, ещё не познакомившихся с металлами, небо было каменным. И гром был как раз из-за ударов Громовержца каменным молотом по каменному небосводу. Уже после Громовержец принесет людям металлообработку, а сам выкует медное небо, а ещё позже появится отдельный бог-кузнец.

Мортен Эскиль Винге, Тор сражается с гигантами, 1872 г.

Громовержец, как бог погоды, отвечал и за "мужскую" составляющую плодородия, окропляя землю своим дождём-семенем. Поэтому Тор не зря изображён на картине выше в колеснице, в которую запряжены два козла. В данном случае это отсылка к культу близнецов (символ плодородия), которые изначально были представлены двумя оленями, позже двумя козлами, а ещё позже двумя конями, и где-то в параллели приняли антропоморфный образ, известный нам в виде Диоскуров.

И тут любопытна польская сказка о Валигоре и Вырвидубе - двух братьях-близнецах, спасших от дракона королевство и получивших в награду девушек.

Во-первых, их имена. Дуб, который в праиндоевропейском назывался *pérkʷus является возможной основой для имени Громовержца - *Perkwunos (то есть Повелитель дубов). Да и вообще, дуб был сакрально связан с Громовержцем. Возможно это от того, что молнии часто бьют (праиндоевропейский корень *per- "наносить удар", вторая версия происхождения имени бога) в высокие дубы (что вообще связывает обе версии происхождения имени). *Perkwunos часто связывался с каменными (и лесистыми) горами, например германское *fergunja ("горный лес") и галльское (h)ercunia ("дубы/леса"). Традиция балтов упоминает священный и неугасимый огонь, посвящённый Перкунасу и поддерживаемый дубовыми дровами в лесах или на вершинах холмов.

Во-вторых, одного брата выкармливает волчица, а другого медведица (вы же ещё помните про версии кормилицы Париса). В-третьих, они близнецы, то есть образ плодородия (а ведь обычно в такой сказке встречается три брата, где двое пытаются убить третьего). Так что мы имеем практически десакрализированный пересказ мифа о змееборце.

Часть шведского скогского гобелена XII века, предположительно изображающая слева направо одноглазого Одина, Тора с молотом и Фрейра, держащего пшеницу.

Громовержец имел и функцию бога войны (до выделения такой функции отдельному божеству, как с богом-кузнецом). Он возглавляет битву "новых богов" против "предшествующих богов" - асов против ванов и ётунов, девов против асуров, дану с фоморами, олимпийцев с титанами и т.д. При этом предводителем "прежних богов" является как раз Змей, то есть хтоническое существо. И вот тут мнения специалистов расходятся. Некоторые видят здесь победу "жреческой и военной" функций над "экономической" (хтонической, связанной с плодородием). А некоторые...

Немного отвлечемся.

По соседству с местами обитания племен пра-/индоевропейцев находилась большая и достаточно древняя земледельческая культура, которую обычно называют Кукутень-Триполье. Эта культура просуществовала примерно с начала VI до III тысячелетия до н.э. Технически, земледельческие общества и охотники-собиратели не особенно пересекались по экологическим нишам.

Как я уже упоминал в Ослиная шкура или как наши предки боролись с земледельческими традициями инцеста, мужчины-земледельцы брали себе в жёны девушек из соседних неземледельческих племён, но вот обратное не было особо зафиксировано. Вот вам и мотив "похищения девушек".

Фигурка богини культуры Кукутень, примерно 4 тыс. лет до н.э.

Обычно говорится, что религия трипольцев была акцентирована на божествах плодородия. Так трактуется использование чёрного цвета (цвет земли) и охры (это в итоге связали с умершими, которые "уходят" в землю) на фигурках божеств. Наиболее частыми фигурками божеств являются женщины, для которых характерны признаки "плодовитости" и плодородия - с увеличенными бедрами и грудью, с нарисованными на животе треугольниками или ромбами (которые тоже связывают с плодородием). Регулярными изображениями являются змеи, которые тоже являются символами плодородия (см. Мифы времён чёрной древности или немного про родственников Змея Горыныча. Змей мифологический). Часты у них изображения быка, который в культурах ранних земледельцев тоже имеют хтоническое происхождение (остаток этого восприятия можно увидеть в Минотавре, которому скармливают детей). Ещё одним частым гостем на картинках трипольцев были собаки - полагают, что они играли важную роль в охране полей от диких животных.

Изображение змеи/быка на керамике трипольцев

В общем, пантеон божественных сущностей трипольцев обычно называют хтоническим (от греческого χθών "земля, почва"), то есть связанным с природной мощью земли, "подземным миром". В индоевропейской мифологии он противопоставлялся "небесному миру".

Оседлые земледельцы были всяко сильнее кочевых охотников-собирателей.

"Скотоводческое кочевое хозяйство будет в 20 раз эффективнее использовать территорию, чем охотники-собиратели. А ведение оседлого сельского хозяйства повысит эффективность использования ещё в 20 раз." Упоминал в Глобальное потепление, микробиота и человеческие страсти как причина земледелия.

На самом деле, здесь ещё надо вспомнить библейский миф о братьях Каине и Авеле. Каин был земледельцем, Авель пас скот. Они принесли жертву Богу от плодов своего труда. Естественно, Каин принес «от плодов земли», а Авель – «от первородных стада своего». Богу понравилась жертва Авеля, а жертва Каина нет. Каин зовет брата в поле и убивает его. Это если кратко.

Почему же Богу не понравились дары Каина? Потому что он нарушил имевшийся уклад - стал возделывать землю (семиты изначально были кочевыми скотоводами). Его работа по земледелию схожа с колдовством - у кочевых народов земледелие зачастую является нечистым делом. Для первых же земледельцев труд на земле был сакрализирован, и приравнивался к акту соития с Матерью Землёй. Грех совокупления с землёй должен был быть очищен. Очищение требует жертвоприношения, поэтому убийство Авеля в поле и является принесением жертвы, и ведь земля «отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей», то есть приняла жертву.

После этого изгнания Каин основывает город. Первый город. Явно же, что такое не мог совершить пастух. Таким образом, Каин становится своего рода "героем", который нарушает сложившиеся устои и даёт миру что-то новое (вспоминаем Прометея). А заодно этот миф заставляет земледельцев дистанцироваться от кочевников. (Подробнее про это можно прочитать в Пикалов Д. В. Миф и ритуал неолита: монография.)

К чему я вспомнил про Каина и Авеля? Ромул был строителем Вечного города, который плугом очертил стены будущего города - он явный земледелец. А Рем своей выходкой с перепрыгиванием "стены" - это явный кочевник, свободу которого не ограничить стенами. Корни этого конфликта лежат в самом начале развития земледелия. У древних египтян это архаичный миф, где Сет-земледелец убивает Осириса-скотовода, функции которых позднее сильно изменятся. (Известно, что культ Сета изначально имеет множество отсылок к плодородию, а атрибуты Осириса кнут и пастушеский посох.)

На основании подобных предпосылок некоторые исследователи восстанавливают змееборческий миф как борьбу кочевых племен индоевропейцев против земледельческих обществ Триполья, где последние воровали девушек и скот (добычу) у кочевников и поклонялись змеям. Звучит логично. И ещё более логично выглядит, если верить версии Гимбутас об экспансии курганной культуры, где она возлагает на индоевропейцев роль разрушителей трипольской культуры.

Генетические исследования населения древних времен показывают, что примерно с появлением неолитического земледелия в Европе происходит уменьшение в разнообразии мужских генов. Что интересно, разнообразие женских генов в те же времена не уменьшается.

Генетическое разнообразие геномов людей современного типа. Слева: Y-хромосома. Справа: митохондриальная ДНК. (отсюда)

Причину подобного изменения исследователи находят в особенностях земледельческих обществ. С одной стороны, в европейских обществах принята патрилокальность, то есть мужчины остаются в клане, а женщины могут его покидать - отсюда уменьшение распространенности мужских генов и формирование патрилинейных кланов. С другой стороны, накопление излишков продукции приводит развитию неравенства, что в условиях оседлых обществ приводит заодно и к многожёнству. Таким образом, часть мужских генов "теряется". Ну а дальше уже вступают в силу межклановые войны, в результате теряются целые мужские линейки. Женские же гены при этом не теряют своего разнообразия. (А индоевропейцев в это время ещё нет, если что.)

А что там у индоевропейцев?

Схематическое изображение волн миграций из Анатолии и понтийско-каспийской степи. Вклад мужской ДНК изображен синим цветом, вклад женской — красным. (отсюда)

В то время как земледельцы переселяются семьями, индоевропейцы мигрировали по Европе преимущественно мужским населением. Получается, что в миграции индоевропейцев уже заложена потребность в женщинах "со стороны".

Кочевая жизнь требует деторождения не чаще примерно раза в 3-4 года. Более частые роды приводят к резкому приросту детской смертности в условиях кочевой жизни. А вот оседлые женщины рожать могли чаще - раз в 2-3 года. Про это я упоминал в Земледелие как источник бед человечества.

Раннее земледелие представляет собой мотыжную обработку земли. Это заодно означает, что основной работник на земле - женщина. А вот уже плужное земледелие перекладывает труд в поле на мужчину. В условиях раннего земледелия, именно увеличение количества женщин в семье ведёт к увеличению доходов. Вот и экономическая причина многожёнства.

Сравнение суммарного коэффициента рождаемости для собирателей, садоводов, земледельцев

Параллельно с этим повышается женская смертность - организм быстрее "изнашивается" из-за частых родов.

Что делают в этих условиях "лишние" мужчины? Идут завоевывать соседние поселения - ведь прирост численности земледельцев достаточно высок, а пригодных для земледелия участков не так и много. Так заодно утилизируются излишки мужчин.

У кочевых скотоводов нет такого прироста населения, а конфликты между мужчинами хоть и не редки, но обычно не доходят до травм, приводящих к смерти - жизнь у них более ценна из-за и так низкой плотности населения. Однако, откуда же возникает такое количество мужчин-переселенцев в индоевропейской среде?

Перенесёмся подальше от Европы - в южные народы индоевропейской семьи. Начнём с их мифологии, чтобы показать наличие "черной молодежи" до разделения индоевропейцев.

T‘ux manuk - именно так они назывались на армянском, где t‘ux "чёрный/тёмный", а manuk "юноша, молодой воин". Айк (которого ещё называют лучником), легендарный прародитель армянского народа, освободивший их от тирании Бэла, был первым упомянутым представителем "черной молодежи", как глава "молодых охотников". Бэл, кстати, это просто обозначение верховного божества в Месопотамии. Айк называл Бэла "собакой из стаи собак". Позже Арам (от имени которого происходит название Армении), потомок Айка, уже называется предводителем молодых воинов, который создал Великую Армению. Имя его связано с праиндоевропейским корнем *rēmo- "чёрный".

Парашурама

Ближайшим аналогом Арама по нескольким параметрам станет индийский Парашурама (буквально "Рама с топором"). "Рама" тоже происходит от праиндоевропейского корня *rēmo-, а история самого Парашурамы очень сильно напоминает змееборческий миф. Изображают его обычно с топором и луком. Женский вариант rāmī является эпитетом ночи.

Ещё одним схожим героем становится индийский Рудра и его дети Рудры и Маруты. Рудра описывается как охотник с чёрными волосами. Его называют лучником, и чёрные стрелы являются его неотъемлемой частью.

В древнегреческих мифах есть герой Меланф (Μέλανθος), часть его истории происходит в городе Мелания (Μελανία), а эпитетом его божественного покровителя Диониса является Меланайгис (Μελάναιγις "из черной козьей шкуры") - все эти слова происходят от греческого melas "чёрный". Ещё один эпитет Диониса - Никтелий ("Ночной"). Имя его производят из *Dios-nūsos "сын Зевса". Тут интересно, что по мифологии Дионис проводит большую часть своего времени на земле за границей и борется за признание по возвращению.

(Желающие почитать подробнее - A. Petrosyan, Armenian Traditional Black Youths: the Earliest Sources.)

Вышеописанная мифологическая "чёрная молодежь" реконструируется исследователями как праиндоевропейское братство молодых воинов, в котором юноши находились в переходном возрасте в качестве обряда инициации на протяжении нескольких лет. Такое братство называют словом *koryos, что означает "вооружённые люди" и переводится как "армия, боевой отряд, отряд воинов".

Термин *kóryos имеет когнаты в балтийском *kāryas 'армия', кельтском *koryos 'отряд, племя', и германском *harjaz 'войско, отряд, армия, группа для набега'.

Галльские племена Uo-corri ("две армии"), Tri-corii ("три армии") и Petru-corii ("четыре армии") предположительно сформировались из союзов бродячих боевых отрядов.

Koryos состояли из подростков-мальчиков возрастом 12-19 лет, которые вместе посвящались в зрелость. После первоначальных испытаний их изгоняли из общества в дикую местность небольшими группами, выдавая только оружие. Они должны были прожить несколько лет, обитая где-то на окраинах этого общества. Им разрешалось любое асоциальное поведение, если оно не было направлено на общество, которое их принимает (на зиму их обычно пускали обратно). Жизнь этих подростков состояла из охоты, набегов на чужие поселения, а также пересказах героических саг о подвигах (которые явно включали в себя и элементы змееборческого мифа).

Украшение из зубов животных (преимущественно собачьих) культуры шнуровой керамики, которая в настоящее время рассматривается как предковая для индоевропейцев

Обряд инициации предполагал переход по циклу жизнь-смерть-рождение. То есть ребенок из своей детской роли через обряд "умирания" переходил в роль взрослого мужчины, который имел право жениться. Вот только "умирание" длилось несколько лет, в течение которых эти подростки жили как бы в потустороннем мире. Этот потусторонний мир в обычной жизни имеет аналог в виде ночи. Отсюда "любовь" koryos к тёмному цвету (например, чёрные хламидии эфебов), а ночная охота и ночные бои приписываются этим юношам как излюбленная деятельность. Сюда прям просится описание древнегерманского племени Харии, сделанное Тацитом:

…Превосходя силою перечисленные только что племена и свирепые от природы, они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту, добиваются того, что кажутся еще более дикими: щиты у них черные, тела раскрашены; для сражений они избирают непроглядно темные ночи и мрачным обликом своего как бы призрачного и замогильного войска вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище...

Любовь koryos к ночи и стайный характер их групп отлично ложится на их ассоциирование себя с волками. Отсюда их любовь к украшениям из волчьих или собачьих клыков, волчьим шкурам., волчьим именам (вспоминаем поэму Беовульф, который в себе несет и черты змееборца). Такая самоидентификация с диким животным (да ещё и потустороннее существование) позволяло им считать себя "юридически" не связанными с общественными табу. У них ценились качества, присущие образу волка: жестокость, хитрость, быстрота, огромная сила и ярость воина. В скандинавской традиции берсерков иногда называли úlfheðnar ("с волчьей шкурой"), а безумных воинов, одетых в волчьи шкуры, называли úlfheðinn ("волчья шкура").

Гравюра изображает бога безумия Одина, за которым следует Берсерк

Они были не просто волками, а теми, кто охотится на собак (вспоминаем как Айк назвал Бэла "собакой"). Возможно, что это ещё происходит и из-за того, что собака является сторожем в мире мёртвых, не только не пуская туда живых, но и не выпуская оттуда мёртвых. А эти воины должны "войти" в мир мёртвых и "выйти" оттуда во время своего изгнания. Опять же, собака - это про общество, а они из него изгнаны.

Ритуалы инициации или же жизни этих отрядов молодых воинов были завязаны на поедание собачатины. В одном из захоронений срубной культуры (относится к уже расходящимся индоевропейцам, предположительно праиранцам) были найдены многочисленные останки собак и волков, которые были принесены в жертву и съедены.

Собачатина в культуре индоевропейцев не должна удивлять. Один из могильников Фатьяновской культуры (одна из культур, вышедшая из Шнуровой керамики), которую ассоциируют с индоиранской языковой ветвью, содержал сосуд, в котором были кости молодой собаки (то есть явно суп из нее). Так может и в восточной кухне мясо собаки появляется вместе с приходом туда индоевропейцев, принесших многие технологии, комплекс вооружений и верований? (По крайней мере, первые упоминания блюд из собак встречаются как раз после появления индоевропейских племён где-то на подходе к восточным границам Великой Степи.)

Переходный период koryos перед получением статуса зрелого мужа обычно завершался браком. После прохождения такой инициации эти взрослые уже воины включались в понятие *tewtéh2- "племя, люди под оружием", от которого происходит и название германского/кельтского племени тевтоны.

Скорее всего именно koyros стали драйвером распространения индоевропейской культуры далеко за пределы первоначального ареала. Путешествия молодых воинов, которые явно не могли переносить всю изначальную культуру и обычаи (так как "владели" только частью этого), сложно отследить археологически. Зато эти молодые воины явно должны были иметь успех у женщин неолитических земледельческих культур, рядом с которыми они основывали свои поселения.

Сравнение роста и телосложения позднего неолитического фермера (синий) и степного охотника (красный)

Так что , возможно, змееборческий миф является всего лишь оправданием для получения этой "тёмной молодежью" женщин земледельческих общин.

Вернемся к римлянам и сабинянкам.

У италиков бытовал обычай ver sacrum, по которому при бедственном положении люди давали обет принести в жертву всё, что родится следующей весной (отголоски этого обычая можно найти в сказках). К историческим временам обычай немного видоизменился - молодежь, достигнувшую совершеннолетия, изгоняли из поселения, чтобы они основали собственное. Что интересно, их покровителем был Марс или Юпитер. Юпитер - это тот же Громовержец, когнат Зевса. Марс, кстати, хотя и является богом войны, но несёт в себе и черты Громовержца (ну а как иначе, если он из него логически происходит). Так что видоизменение обычая, скорее всего, произошло из-за смешения ver sacrum и koyros.

Ах, да Я же не сказал причины появления "тёмной молодежи" у ранних индоевропейцев, которых обычно считают кочевыми скотоводами.

Дело в том, что праиндоевропейский язык уже включал в себя слова, связанные с земледелием, и они были хорошо знакомы как минимум с двумя злаками (подробнее см. "Indo-European cereal terminology suggests a Northwest Pontic homeland for the core Indo-European languages"). Земледелие предполагает переход от кочевой к полуоседлой жизни как минимум. А такая жизнь уже ведёт к потребности в обработке земли мотыгой, потребности в дополнительных женщинах, и в итоге к избытку мужчин. Изгнание молодых мужчин в условия, где выживут явно не все, позволяет и убрать небольшой "излишек" мужчин, и получить отличных воинов-охотников. А в итоге это привело ещё и к масштабной миграции.

Предлагаю перенестись из Европы, про которую обычно пишу, на противоположный край континента. Поговорим немного про один миф, родом из Японии - о боге Сусаноо и убийства им великого змея Ямата-но ороти.

Миф этот взят из Кодзики - крупнейшего литературного памятника Древней Японии, основной священной книги синтоизма. Хотя Кодзики были записаны в 712 году, мифология уходит корнями значительно глубже. Скорее всего, она пришла в том или ином виде в момент возникновения культуры Яёй (!не путать с культурой яой!), пришедшей на смену Дзёмону. Об этом поговорим позже.

Перейдем к мифу, который в Кодзики написан в главе 14.

И вот, изгнанный, [бог Суса-но-о] совершил нисхождение в местность по названию Ториками, у верховьев реки Хи, что в стране Идзумо. В это время спустились по течению той реки хаси (палочки для еды). Тут бог Суса-но-о-но микото подумал, что у верховьев реки есть люди, и, разыскивая [их], поднялся [вверх по реке]. Там два человека оказались - старик и старуха, молодую девушку между собой посадив, плакали.

Изгнали Сусаноо с Верхнего мира на землю за его безобразия. В принципе, после изгнания он стал добропорядочным. Впрочем, это тема отдельной истории.

Как я писал в Лошадь и DOM2 или Собака как друг и предатель человека, мотив сбрасывания богов характерен для Восточной Индии, Юго-Восточной Азии и североевразийских культур.

Тогда спросил [бог Суса-но-о]: «Кто вы такие?». И старик тот сказал в ответ: «Я земной бог (то есть, рангом пониже, чем Сусаноо. Есть предположения, что так могли ещё называть старых местных божков или племенных вождей), сын Оо-яма-цуми-но ками. По имени зовусь Асинадзути - Старец, Гладящий Ноги, жена по имени Тэнадзути - Старуха, Гладящая Руки, зовется, дочка по имени Кусинада-химэ - Чудесная Дева из Инада зовется», - так сказал. Когда снова спросил: «В чем причина того, что ты плачешь?» - [старик] сказал в ответ: «Моих дочерей - а их, девиц, вначале восемь было, Ямата-но ороти - Змей-страшилище Восьмихвостый-Восьмиголовый из Коси, каждый год являясь, проглатывает. Ныне время, когда он должен явиться. Потому плачу», - так сказал. Тогда спросил: «А каков он собой?» - и [старик] сказал в ответ: «Глаза у него, словно красные [плоды] кагати (пузырник). А из тела восемь голов - восемь хвостов выходят. А еще на теле мох и кипарисы с криптомериями растут. А длиной оно долин - на восемь долин, вершин - на восемь вершин простирается. На брюхо его взглянешь - все кровью сочится», - так сказал.

"Восемь" написано знаком "я", которое имеет еще и значение "множество". Технически, в данном случае правильно говорить многохвостый-многоголовый, однако переводчик решил, что лучше знак перевести именно как "восемь", так как дальше будут восемь ворот, восемь помостов и т.п.

Тогда бог Хая-Суса-но-о-но микото сказал тому старику: «Эту дочь твою не отдашь ли мне?» - когда так сказал, [старик]: «Трепещу [перед тобой], но [твоего] почтенного имени не знаю», - сказал в ответ. Тогда [бог Суса-но-о] изволил сказать в ответ: «Я старший брат Великой Священной Богини Аматэрасу оо-ми-ками. Сейчас только спустился с небес», - так сказал. Тогда боги Асинадзути-Тэнадзути-но ками: «Если так, трепещем [перед тобой]. Почтительно отдадим [тебе дочь]», - сказали.

А вот такие цитаты взяты из аналитического каталога Березкина "Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам"

украинцы: Аламик пришел в город, где траур; дракон запер воду, выдает за девушек, очередь царевны; спасителю царь отдаст дочь и полцарства.

словаки: старший [брат] приходит в город, где огнедышащий 12-главый змей каждый день требует на съеденье девушку, иначе не дает подойти к колодцу; очередь принцессы; ее спаситель получит ее.

древние греки: Отплыв затем из Иолка и миновав Афон и Самофракию, аргонавты попали в бурю и причалили в Троаде у Сигея. Сойдя с корабля, они увидели на берегу девушку, закованную в цепи по следующей причине. Посейдон, воздвигнувший, согласно мифу, стены во круг Трои, разгневался на царя Лаомедонта и наслал из моря на его страну чудовище. Появляясь внезапно, чудовище похищало тех, кто находился на побережье или возделывал землю в приморской области. Кроме того, на народ обрушились страшный неурожай и голод, так что все поражались величине бедствия. Поэтому толпы народа собрались на сходку, чтобы найти избавление от несчастий, и тогда царь отправил посланников к Аполлону вопросить о происходящем. Так был получен оракул, гласивший, что Посейдон разгневан, а гнев его прекратится тогда, когда троянцы, выбрав по жребию кого-то из своих детей, добровольно отдадут его на съедение чудовищу. Вся молодежь была подвергнута испытанию, и жребий пал на царскую дочь Гесиону.

гагаузы: пятиглавый огнедышащий Гогужу-Могужу закрыл воды, выдает ее за людей, отдаваемых ему на съеденье, сейчас очередь дочери падишаха.

армяне: старуха рассказывает, что дракон дает воду в обмен на девушек.

туркмены: в городе дракон запер воду, требует девушек на съеденье.

китайцы: Симэнь Бао назначили туда главой уезда. Он прибыл к реке Чжанхэ, у пристани на южном берегу была деревушка Юнлэ; СБ увидел, что пашни заброшены, во многих домах окна и двери заложены кирпичами; встретил старика, пасшего коз; тот рассказал, что каждый год местные жители должны были выбрать самую красивую девушку в деревне; ее сажали в бумажную лодку и сталкивали на середину реки; скоро лодка тонула и девушка, как считалось, становилась женой бога реки; иначе тот насылал наводнение.

Драконы, как и их ближайшие мифологические родственники - Змеи, часто связаны с водой (Мифы времён чёрной древности или немного про родственников Змея Горыныча. Змей мифологический). Так повелось с начала расселения людей из Африки (Мифы времён чёрной древности или немного про родственников Змея Горыныча. Африканские мотивы), поэтому нет ничего удивительно, что змеи или драконы перекрывают воду в различных культурах, не связанных друг с другом.

В данном случае змей Ямата-но ороти имеет ещё и вполне земное воплощение в виде реки Хии (как раз к ней и спустился Сусаноо) в провинции Идзумо - она как раз славилась своими наводнениями и неоднократными изменениями русла, а ещё имела 8 притоков.

Человеческие жертвоприношения - вещь обыденная для древних обществ. Поэтому подобное действие тоже можно встретить во всеразличных культурах. Однако в данном случае мы говорим о вполне конкретном мотиве - принесение девушки в жертву дракону (K38d1 по классификатору Березкина). И вот этот мотив располагается по культурам так:

Судя по всему, появление мотива в Африке связано с распространением связей с арабами или европейцами (сказания повторяются чуть ли не слово в слово). В Южную Азию (к северным гондам) мотив попал с вторжением индоевропейцев где-то в 1700-900 г. до н.э. (вместе с мотивом про лошадь и собаку, о котором говорил в Лошадь и DOM2 или Собака как друг и предатель человека). В Китай мотив попадает скорее всего вместе с ... Впрочем, давайте дальше читать миф.

Асинадзути-Тэнадзути-но ками сказал: «Вы восьмижды очищенное сакэ сварите (то есть, очень крепкое), а еще кругом ограду низведите, в той ограде восемь ворот откройте, у каждых ворот помост плетите, на каждый тот помост бочонок для сакэ поместите, в каждый бочонок того восьмижды очищенного сакэ полным-полно налейте и ждите!» - так сказал. И вот, когда в точности, как [он] сказал, все подготовили и ждать стали, тот Ямата-но ороти и верно, как сказано было, явился. Тут же в каждый бочонок по голове своей свесил, и то сакэ выпил. Тут [он] опьянел, отвалился, растянулся и впал в сон.

Здесь сразу вспоминается Три царства — медное, серебряное и золотое (авантюрно-приключенческий вариант - окончание), где герой меняет местами бочки с "сильной" и "слабой" водой. Такой мотив (K15B. Подмененная бочка с водой по классификатору Березкина) имеет уже привязку только к Евразии. Как и в предыдущем случае, сложно сказать точное место зарождения, но разнесся мотив скорее всего опять вместе походом индоевропейских племён на восток:

В некоторых вариантах фигурирует одна ёмкость с напитком, но от неё герой набирает силу, а противник её теряет.

Продолжим.

Тогда бог Хая-Суса-но-о-но микото обнажил свой меч в десять пястей, что его опоясывал, и того Змея разрубил-разбросал, так что река Хи кровью вместо воды потекла. И вот, когда [он] его средний хвост разрубил, лезвие меча треснуло. Тогда, в удивление придя, [бог Суса-но-о] обломок своего меча [в хвост] всадил и посмотрел, [а там] Цумугари-но тати - Меч-булат оказался. И вот, [бог Суса-но-о] тот меч взял, за диковинную вещь его посчитал и Великой Священной Богине Аматэрасу-но-оо-ми-ками [об этом] рассказал и [меч] преподнес. Это и есть Кусанаги-но-тати - Меч-булат Кусанаги.

Вот так Сусаноо попал в славный ряд змееборцев, среди которых нам наиболее известны Добрыня Никитич, Илья Муромец, Никита Кожемяка, Архангел Михаил, Георгий Победоносец, а из заграничных Геракл. Впрочем, последних троих можно уже назвать обожествленными существами. И тогда надо упомянуть заодно Трита Аптья и Траэтаона.

Так распространен мотив K38F. Победитель дракона:

Думаю, что здесь уже нет сомнений в индоевропейском происхождении мотива - он есть во всех индоевропейских культурах, а у остальных представлен очень фрагментарно. Более того, борьба со змеем считается некоторыми исследователями основным мифом индоевропейской религии.

Также виден и путь его проникновения в Азию - в Переднюю и Среднюю он проникает вместе с индоевропейскими племенами хеттов, армян, индоарийцев; в Китай - с индоевропейскими племенами посредством сейминско-турбинского феномена, упоминавшегося в Феномен, связавший древних китайцев и индоевропейцев.

Вернёмся к упомянутым божествам Трита и Траэтаона. Оба имени происходят от слова "третий". В русской сказке "Три царства" Змея побеждает третий сын. А теперь взглянём на Кодзики:

Тут бог Идзанаги-но микото (бог творения в синтоизме), сильно обрадовавшись, сказал: «Я детей рождал-рождал, и напоследок трех высоких детей получил», - так сказал и тут же снял с шеи ожерелье из жемчужин и, тряся его так, что звенели [они], передал [его] Великой Священной Богине Аматэрасу оо-ми-ками и сказал: «Ты, богиня, ведай Равниной Высокого Неба», - так ей наказал. Потому ожерелье то из жемчужин зовется Микуратанано-но ками - Бог Священного Хранилища. Затем богу Цукуёми-но микото сказал: «Ты, бог, ведай страной, где властвует ночь», - так ему наказал. Затем богу Такэхая-Суса-но-о-но микото сказал: «Ты, бог, ведай равниной моря», - так ему наказал.

Вот и Сусаноо является третьим ребёнком.

В хеттской мифологии со Змеем борется бог бури Тархунт, в остальных обычно бог-громовержец. Сусаноо - бог бури (и не только). Предком родов Идзумо он стал позже.

Думаю, вы поняли, к чему я клоню.

Получается, что индоевропейская мифология (в большей степени ведическая от индоиранцев) попадает в Китай через Алтай или Таримский бассейн посредством Великой Степи. Там она путешествует либо через саму китайскую культуру, либо вдоль восточной степной дуги (об этом вскользь было в От меди к бронзе или история пары миграций) - отразил зелеными стрелками.

Японская культура Яёй возникает в результате переселения народов с территории Китая и Кореи, принесших с собой производительную экономику. Генетически и мифологически, китайская территория подходит лучше, хотя археологи вроде как с этим и не совсем согласны.

Влияние сейминско-турбинского феномена на культуры Корейского полуострова вполне подтверждено. (Kang "Archaeological perspectives on the early relations of the Korean peninsula with the Eurasian steppe") Позже влияние индоевропейцев на культуры Востока продолжилось за счёт скифов. Ещё позже за счет Великого шелкового пути (Д.В. Панченко "На восточном склоне Олимпа. Роль греческих идей в формировании китайской космологии.")

Именно влияние ведической мифологии на миф о борьбе Сусаноо со змеем видят некоторые исследователи (Witzel, The Origins of the World's Mythologies). Серьезное влияние индоевропейской мифологии на японскую в общем (и в некоторых частностях) наблюдают японские исследователи (например, Yoshida "Japanese Mythology and the Indo-European Trifunctional System").

В общем и целом, статья эта про то, как индоевропейские мотивы попадали в культуры Востока, на примере одного заметного мифа.

В следующий раз поговорим о змееборцах и легенде о похищении сабинянок.

Так повелось, что родиной ранней металлургии принято считать Малую Азию. Однако, как показывают современные исследования, развитие она получила совсем в другом месте.

Время появления медной металлургии в Западной Евразии и Северной Африке:

a – 5000 BC, b – 4000 BC, c – 3000 BC, d – 2500 BC, e – 2000 BC

И действительно, древнейшие находки из меди обнаруживаются на Ближнем Востоке и относятся к IX–VII тыс. до н.э. Но источником изделий служит самородная медь. Металлические вещи редки и представлены украшениями и мелкими орудиями. Да и в принципе, особого развития металлургия в тех краях не получила вплоть до IV тыс. до н.э. Лишь тогда в долине Вади Араба (между Мёртвым и Красным морями) возникает добыча меди.

В том периоде, который относят к медному веку, здесь обнаружено аж 241 металлическое изделие. Из них 160 найдены в Иране, который является наименее изученным регионом.

Зато совсем другая ситуация сложилась на Балканах.

Примерно в V тысячелетии до н.э. в Юго-Восточной Европе, а точнее в Балкано-Карпатском регионе, возникает настоящий металлургический бум - открыты огромные рудники, изготавливаются украшения из драгоценных металлов, используются металлоемкие орудия и оружие из меди. Местность вокруг быстро консолидировалась по металлургии в Балкано-Карпатскую металлургическую провинцию (БКМП), которая связала разные культуры.

В северобалканской культуре Винча обнаружены самые старые массивные медные орудия - они относятся к последним столетиям VI тысячелетия.

Достижения БКМП качественно и количественно как по металлургии, так и по металлообработке, превосходят переднеазиатский регион. Количество металлических находок медного века в этой провинции впечатляет - более 4000 медных и около 200 золотых изделий.

Древнейшие массивные орудия из меди: 1, 6 — Беловоде; 2 — Слатино; 3 — Плочник; 4 — Марицa; 5 — Драма.

На Балканах освоили выплавку меди как из окисленных, так и из сульфидных руд (упоминалось про них в Древний мир бронзового литья). В литье начали применять различные типы литейных форм, в том числе и разъёмные с сердечниками, а также графитовые матрицы и покрытия. В литье они настолько управляли процессом, что устранили пористость меди. Кузнечная традиция БКМП включала стабильное применение горячей ковки и кузнечной сварки. Исследования показали, что металлообработка Юго-Восточной Европы в медный век находилась на феноменально высоком уровне и представляла собой самостоятельную ремесленную отрасль наряду с металлургией.

Провинция не была изолирована - медь в виде сырья проникала в причерноморские степи вплоть до Волги, где местное население обрабатывало её заимствованными технологиями. Там возникли самостоятельные очаги металлообработки.

Месторождения медной руды в Центральных и Восточных Балканах

В качестве предпосылки возникновения феномена БКМП называют следующие факторы:

Климатический фактор. В Юго-Восточной Европе в то время господствовал влажный и теплый климат, а средняя температура превышала современную на величину до 3 °C. Такие природные условия благоприятны для развития земледелия и других стационарных форм хозяйства.

Фактор ресурсов. Большая часть указанных на картинке выше месторождений содержит окисленную руду, которая относительно легкодоступна. Кроме того, обилие рудных месторождений, следы которых сохранились до наших дней, может указывать на то, что на данном этапе развития металлургии мастера могли использовать и многочисленные поверхностные находки самородной меди

Технологический фактор. Первый значительный пиротехнический опыт человек обрел в контексте керамического производства, которое сформировалось задолго до появления металлургии. Можно предположить, что массовому производству металлических изделий предшествовал длительный период экспериментов и накопления опыта в неолите. Изготовление каменной или глиняной литейной формы также является неолитическим наследством. (Об этом немного было в Истоки рудной металлургии)

Фактор торговли. В V тысячелетии до н.э. на Нижнем Дунае и в Восточных Балканах происходит демографический взрыв, который явно привел к росту потребления всех продуктов производства.

Демографический взрыв в Карпато-Балканском регионе: соотношение количества археологических памятников первой (a) и второй (б) половины 5-го тыс. до н. э. четко указывает на значительный рост населения в конце атлантического климатического оптимума.

Под влиянием инновационного ядра балканской провинции между Карпатами и Днестром формируется широко известная культура Кукутень-Триполье, которая стала вторым по значимости центром ранней металлообработки.

Развитие металлургии приводит к интересным событиям - начинаются социальные и культурные изменения в окружающих регионах. В Степи у скотоводческих племен в это время уже точно возникает социальное расслоение - там формируется степная элита. Медные находки большей частью ассоциируются с вождями племён или иными значимыми лицами. Да и на самих Балканах расслоение тоже хорошо прослеживается. В качестве яркого примера социально-культурных изменений можно привести культуру Варна.

Признаки власти, богатства и престижа в погребении 43 из Варненского некрополя. Изделия из металла желтого цвета - золотые. Как мы можем наблюдать по месторасположению колпачка в промежности, до пикабушных размеров ещё не доросло. Примерное время захоронения - 4500 лет до н.э.

Из одной только этой могилы было извлечено 990 золотых предметов общим весом более 1,5 кг. Считается, что это самые древние золотые украшения (на самом деле есть чуть древнее, но из тех же мест). 11 золотых дисков вокруг головы - чем не образ "сияющего бога" из поста @historia.maximum, Нимб - сияющее облако божественности? А колпачок связан, скорее всего, с мужским началом культа плодородия.

Многочисленные материальные и социальные инновации позволили коренным образом улучшить общие жизненные стандарты и обеспечили сильный прирост населения. Результатом этого процесса стала мощная культурная экспансия как на локальном, так и на межрегиональном уровне. Этот феномен особенно прослеживается, с одной стороны, распространением культуры Кукутень из района Восточных Карпат к Днепру, с другой, проникновением восточнобалканских элементов на просторы Паннонии, Западные Балканы и далее.

В то же время в остальной Европе, от Британских островов до Урала, встречаются лишь единичные медные предметы, что свидетельствует о низком уровне интенсивности контактов с БКМП. Они так и оставались в неолитических традициях вплоть до бронзового века.

Причины, которые привели к исчезновению восточноевропейского медного века, до сих пор недостаточно ясны. Одна из теорий говорит, что к концу 5-го тысячелетия поверхностные резервы окисленной руды были исчерпаны. Возможно и воздействие неких природных катаклизмов, как повышение уровня моря, которое особенно сильно затронуло прибрежные районы Черного моря и Нижнего Дуная, где были расположены развитые центры культур Варна и Гумельница. Археологические остатки конца 5-го и начала 4-го тыс. до н. э. на Восточных Балканах и Нижнем Дунае чрезвычайно скудны, что отражает период поиска новых культурных идентичностей (культуры Хотница, Чернавода I). В культурном отношении этот регион начинает восстанавливаться лишь во второй половине 4-го тыс. до н. э., когда появляются первые культуры бронзового века (Чернавода III, Усатово).

После практически полного исчезновения на 300–400 лет (4200/4100-3800 гг. до н. э.) медь опять становится материалом, востребованным на территории Европы, хотя в то время она могла добываться, главным образом, из менее доступной сульфидной руды. Однако в это время медь начинает легироваться с мышьяком, а затем и с оловом, что ознаменовало переход к новому, более эффективному типу металлургии и наступление качественно другого культурно-исторического периода - бронзового века, и другой металлургической провинции - циркумпонтийской (ЦМП).

В то время, как Восточная Европа завершила свой медный век (а в Передней Азии он не особо-то и возник), в остальной части Евразии в местах будущих колыбелей цивилизаций медное производство только начинает возникать .

Последние исследования показали, что добыча меди и металлообработка в Южной Европе началась где-то между IV и III тысячелетием до н.э. Италия была важным металлургическим очагом Южной Европы. Медный топор Тирольского ледяного человека Этци имеет как раз такое происхождение.

Топор Этци (реконструкция). 3300 л. до н.э.

Примерно в конце IV тысячелетия - начале III тысячелетия до н.э. началась медная металлургия на территории Индии в горных районах Белуджистана. Хотя, как и в случае с Плодородным полумесяцем, первые медные изделия относятся к более раннему времени. Предполагается, что они получили технологии либо самостоятельно, либо с территории Ирана. Впрочем, медный век они проскочили достаточно быстро, благодаря мигрантам с севера.

В Китае медный век начинается примерно в V-IV тыс. до н.э. и относится к культуре Хуншань, которая является одной из предковых для китайской культуры.

Культуры Китайского неолита - Хуншань (№1 на карте)

Эта культура интересна тем, что её возникновение связывают с причиной миграции культуры Чжаобаогоу (она тоже на карте под номером 1), которую связывают с родиной прауральских языков (см. например, Напольских). Более того, некоторые исследователи считают, что китайский разговорный язык возник из сино-финского (впрочем, это лишь одна из версий), и это непопулярное мнение. В общем, приход людей клана Желтого императора вынудил прауральцев сместиться с долины реки Ляохэ западнее - на юг от Уральских гор.

Пока остальная Евразия наслаждается первой выплавкой меди, вокруг Черного моря формируется новая металлургическая общность.

Смена металлургической провинции с Балкано-Карпатской на Циркумпонтийскую характеризуется отсутствием преемственности в технологических признаках производства. Кардинально меняется не только металлургия и металлообработка, но и иные культурные сферы - керамика, домостроение, инвентарь. Появляется сознательный сплав меди с легирующими добавками - мышьяком и оловом.

Интересно, что примерно в это время должна была зародиться, точнее, начать распадаться праиндоевропейская общность. По крайней мере, именно так следует из исследования, про которое писал в Древние корни индоевропейских сказок и неожиданные выводы.

Легирование меди мышьяком придает ей важные механические и технические свойства: снижает окисляемость, нейтрализует вредное действие примесей свинца и висмута на пластичность меди, повышает жидкотекучесть, усиливает упрочняющий эффект, повышая твердость. Применение олова в большей степени относится уже к позднему бронзовому веку, когда ЦМП уже распалась на отдельные регионы.

ЦМП охватывает период с 3800 до 1900 годов до н.э. и разделяется структурно на две общности - южную и северную.

Южная включает в себя высокоразвитые земледельческо-скотоводческие культуры Балкан и Карпат, Эгеиды, Анатолии, Леванта, Месопотамии, Ирана, Южного Кавказа. На Ближнем Востоке еще в медный век происходит сложение цивилизаций городского типа, а в ранний бронзовый век возникают первые государства. В этой зоне рудные месторождения расположены неравномерно. Анатолия и Иран имеют богатые месторождения. В Палестине месторождения в долине Вади Араба начинают действовать в IV тыс. до н.э. Масштабные следы разработок медных руд и выплавки меди найдены на Синайском полуострове. А вот металлопроизводство Месопотамии базировалось на привозном сырье, в том числе с территории Омана, Ирана и Анатолии.

Северная общность включает в себя "варварскую" периферию - культуры кочевых и полукочевых скотоводов Восточной Европы, живших от Южного Урала до низовьев Дуная и от Верхней Волги до предгорий Кавказа. Производство металла определялось в большей степени уровнем его развития у племён ямной общности археологических культур. Здесь было два производственных центра - приднепровский металлообрабатывающий, где доминировали кавказские производственные традиции мышьяковой бронзы, и волго-уральский металлургический, который базировался на "чистой" меди. Господствовала мышьяковая бронза, ввозившаяся из горно-металлургических центров Кавказа и Анатолии. В среднем бронзовом веке появляются дополнительные производственные центры - триалетский в Закавказье, терский и прикубанский на Северном Кавказе, манычский и донецкий в Северном Причерноморье, балановский в лесной зоне Восточной Европы.

База данных по металлическим изделиям ЦМП включает в себя более 85 тысяч предметов, из них 14 тысяч относятся к раннему и 71 тысяча к среднему бронзовому веку. В ЦМП применялась медь/бронза, золото и серебро. Статистический анализ приводит к неожиданному выводу: медно-бронзовые изделия составляют меньше 29% массива, доминируют изделия из драгоценных металлов - около 80%, причем преобладает золото. Массовое распространение драгоценных металлов выделяет ЦМП среди других систем. В отличие от равномерного распределения меди/бронзы драгоценные изделия сосредоточены в немногих могильниках знати и кладах.

Распределение материала по хронологии в двух зонах провинции неодинаково: на севере число находок раннего бронзового века превосходит коллекцию среднего за счет массива украшений майкопской культуры (Северный Кавказ). Украшения в этот период составляют 84% материала, а орудия/оружие всего 14%. В среднем бронзовом веке на севере орудия/оружие более многочисленны (39%), хотя украшения составляют больше половины материала. На юге картина иная: резкий количественный рост материала происходит в среднем бронзовом веке за счёт украшений (86%), а класс орудий/оружия составляет всего 9%.

Массовое применение мышьяковых бронз - базовый признак металлопроизводства ЦМП. Этот сплав доминировал почти повсеместно за исключением северной периферии (напоминаю, на Южном Урале, в Среднем и Нижнем Поволжье употреблялась "чистая" медь). В среднем бронзовом веке интегрирующей чертой стало такое важное техническое достижение, как внедрение оловянных бронз. Управление производственным процессом с оловянными бронзами облегчалось за счет неизменности их состава при нагреве. (Мышьяк при этом процессе испарялся вследствие высокой летучести.)

Во времена раннего бронзового века (III тыс. до н.э.) европейцы использовали бронзовые предметы определенной формы и схожего вида в качестве платежного средства задолго до изобретения единой весовой системы.

Ко времени ЦМП относятся и первые находки изделий из железа как в южной, так и в северной общности - сначала метеоритного происхождения, а в среднем бронзовом веке и металлургического.

В среднем бронзовом веке культурные и технологические различия в разных регионах циркумпонтийской металлургической провинции нарастают. Единой культурно-производственной зоны не существует в этот период. Связи южной общности с Северным Кавказом разрываются. Переход к позднему бронзовому веку характеризуется возникновением серии разных провинций.

Преобладание украшений среди металлических предметов не должно удивлять - как ни крути, а в то время изготовить топор из камня было значительно проще, чем из меди/бронзы. Немецкий археолог Харм Паульсен на своем опыте показал, что изготовить простой каменный топор - дело нескольких минут.

Другое дело - полированные топоры, на производство которых тратилось уже часов 60.

Каменные троянские топоры

Да что там говорить, общность культур шнуровой керамики, которая относится к бронзовому веку, часто называют культурой боевых топоров, из-за обычая класть в мужские погребения каменный боевой топор. (Хотя, на самом деле, это немного разные временные периоды.)

Так вот, как культура боевых топоров, так и параллельная ей ямная культура, являются уже результатом расселения народов - носителей индоевропейских языков. Именно так бронза распространяется по Евразии. (Ну, разве что за исключением Передней Азии, да и то, влияние там праиндоевропейцев нельзя исключить полностью.)

Итак, индоевропейские племена несут просвещение в массы вместе со своим расселением. Так они распространяют повозки, одомашненную лошадь, бронзу, термины, мифологию своим близким соседям и не только.

Добравшись до Алтая, индоевропейские племена организовывают Сейминско-турбинский феномен, о котором писал в Феномен, связавший древних китайцев и индоевропейцев. Но сейчас обращу ваше внимание на тот факт, что распространение этого феномена на запад, в сторону Европы, неразрывно связано и с распространением генетики, свойственной носителям уральских языков. То есть получается, что пришедшие индоевропейцы вынудили носителей уральских языков стронуться с очередного насиженного места в далекую миграцию. Впрочем, мы сейчас не о том.

В Китае бронза появляется в культуре Цицзя (2400-1900 лет до н.э.). Характерной чертой этой культуры является наличие многих стоянок со следами активного разведения лошадей, что может быть связано с влиянием Афанасьевской культуры или какой-то другой индоевропейской (я бы не рекомендовал категорично связывать с индоиранской, ниже увидите причину).

Культура Цицзя (выделенная зона внизу слева) как часть культур восточной степной дуги.

Как можно заметить, Цицзя как раз контактирует с Таримским бассейном и Джунгарией - естественными историческими проходами из Средней Азии.

А как вам такое - псевдотохары или прототохары (те, которые говорили на тохарских языках, в отличие от истинных тохар, говоривших на восточно-иранских) принесли в Китай не только умение работать с бронзой, лошадей и колесницы, но и такое название созвездию Большой Медведицы как "повозка"? Уже во 2 веке до н.э. "ковш" Медведицы китайцы называли "колесницей небесного императора", а Алькор - "помощником". Это имеет явные параллели с европейскими представлениями, согласно которым Алькор - это мальчик-возничий либо мальчик-наездник (латиняне, англичане, французы, немцы, венгры, румыны, болгары, кабаринцы). (Кстати, шумеры называли Алькор “звездой, которая на дышле Повозки стоит”. Я ведь правда уже упоминал возможность влияния индоевропейцев на древнюю культуру Передней Азии?) А ведь изначальное представление этого созвездия у китайцев вполне сопоставимо с тем, которое бытовало по Евразии вдоль ледниковой зоны ещё во времена максимума оледенения - как о "семи братьях" или "богатырях" с разными способностями (каждый из них в чём-то лучше других: лучше слышит, видит, бегает...), которые превращаются в звёзды Большой Медведицы.

При этом, индоиранцы не имели у себя представление об этом созвездии, как о повозке. Отсюда вывод - данная культурная особенность была принесена не из ямной культуры, а из более западной. Единственным известным кандидатом становятся те самые прототохары (или какие-то схожие носители индоевропейского языка, не оставившие явных следов).

В принципе, на этом можно было бы и закончить.

Однако вернемся к уральским языкам. Некоторые исследователи упорно пытаются их связать с индоевропейскими в одну большую бореальную семью, и привязать её к свидерской культуре, расположенной в Восточной Европе. Мол, у уральской семьи есть лексика со всех индоевропейских ветвей, а значит они должны были развиваться вместе. А ведь подобное можно объяснить и сильным культурным влиянием в те времена, когда носители уральских языков находились где-то на юге Урала и Сибири. Именно там они испытали безусловное влияние индоиранской ветви (взаимное, кстати). И именно там уральские языки контактировали с другой веткой индоевропейских языков - тохарской, которая относится к западным и условна близка к германским, балто-славянским, итало-кельтским, анатолийским. То есть, именно так уральские языки могли получить именно где-то в Азии полный набор заимствований из индоевропейской семьи языков. И уже потом они мигрировали в Восточную Европу и получили себе в языки дофинноугорские субстраты.

Источники:

Л.И. Авилова, Модели металлопроизводства на Ближнем Востоке (энеолит – средний бронзовый век)

Л.И. Авилова, Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век). Состояние проблемы и перспективы исследований

Ю.Е. Березкин, «Семеро братьев», «небесная повозка» и прародина индоевропейцев

Б. Говедарица, Где, когда и как зарождается медный век?

Andrea Dolfini, Ivana Angelini, Gilberto Artioli, Copper to Tuscany – Coals to Newcastle? The dynamics of metalwork exchange in early Italy

Tian Chen Zeng, и компания, Postglacial genomes from foragers across Northern Eurasia reveal prehistoric mobility associated with the spread of the Uralic and Yeniseian languages

@Nevrus, путь "медного, серебряного и золотого царств" из Европы в Монголию долог и тернист. Без подобных "подложек" ну никак не обойтись.

Сенсационные знания древних, которые утаивают от простых людей: Вторцветмет в древнем мире, Причины хромоты Гефеста, Преимущества олова, Кипение холодной воды и иные секреты древнего бронзового литья.

Продолжение цикла публикаций из энциклопедии "Металлургия и время".

Предыдущие статьи цикла: Истоки рудной металлургии, Ювелирное искусство - основа металлургии

До тех пор пока люди не научились использовать железо, цветные металлы и их сплавы были основным материалом для изготовления вооружения, орудий труда, инструментов, предметов домашнего обихода и, естественно, украшений.

Главными металлургическими технологиями были литейные: искусство обработки жидкого металла позволяло получать уникальные бронзовые изделия и бытовые предметы. Именно в эту эпоху появились вещи, сопровождающие человека в его повседневном существовании, и инструменты, являющиеся символами основных технических профессий. Это время получило название бронзового века.

В 2000 г. Япония первой в мире провозгласила себя страной с «рециркуляционной» экономикой. Был принят ряд законов, направленных на максимальное использование вторичных ресурсов, в том числе металлического лома. Принцип «3R» сегодня знает каждый японский первоклассник: это «Recycling» (использование в качестве вторичных ресурсов), «Reuse» (повторное использование) и «Recovery» (восстановление вторичных материалов). Впервые официальное определение приведенных понятий было дано в Постановлении о переработке использованных автомобилей, принятом Евросоюзом в 1997 г. Однако подобные, причем очень строгие, законы о порядке переработки металлического лома существовали во всех великих империях Древнего мира: в Ассирии, Китае, Египте, Риме. Использование технологий бронзового литья и ковки позволяло с успехом воплощать принцип «3R» в древней цветной металлургии.

Ключевыми техническими преобразованиями бронзового века, продолжавшегося в течение двух тысячелетий, принято считать освоение ирригационного земледелия и полного металлургического цикла производства металлов, включавшего добычу руды, выжиг древесного угля, подготовку материалов, выплавку и рафинирование чернового металла, литье, ковку, волочение проволоки, другие виды металлообработки и рециклинг металлолома.

В этот период были освоены технологии выплавки и обработки металлов, получивших название «семь металлов древности»: меди, золота, свинца, серебра, железа, ртути и олова. Общепризнано, что определяющую роль в техническом прогрессе в бронзовую эпоху сыграло появление литых топоров, мечей и мотыг – основных видов орудий труда и оружия. Основой цивилизации стала металлургия меди и бронзы.

Топор. Село Кобан, Северная Осетия. Конец 2-го – начало 1-го тысячелетия до н.э.

Для производства меди повсеместно использовались как окисленные, так и сернистые руды. Месторождения меди обычно делятся на две зоны. Верхняя часть, находящаяся над уровнем грунтовых вод, представляет собой зону окисления. В ней располагаются минералы, основу которых составляют легковосстановимые оксиды меди – малахит, азурит. Нижняя, основная часть месторождения формируется сульфидными рудами – халькопиритом (CuFeS2) и халькозином (Сu2S). Содержание меди в сульфидных рудах намного ниже, чем в окисленных. После истощения верхних слоев человеку пришлось использовать более бедные сульфиды, а это потребовало разработки принципиально новых (инновационных) металлургических технологий.

Древние металлурги нашли решение проблемы. Было обнаружено, что добавление в шихту в достаточном количестве (около 30 %) красноватого или коричневого материала приводит к увеличению объема выплавки и повышению качества меди. Этим материалом была железная руда в виде гематита или лимонита, часто присутствующая на открытых частях месторождений халькопирита. Добавление железной руды принципиально изменяло процесс выплавки меди. Одним из продуктов реакций восстановления становился монооксид железа. При температуре около 1200 °С он реагировал с SiO2 пустой породы с образованием фаялита (Fe2SiO4), который превращался в основную составляющую жидкого шлака. Таким образом, железная руда играла роль флюса. Такая технология имела определяющее влияние на дальнейшее развитие металлургии. Шлак, образующийся при выплавке меди, практически идентичен шлаку, который позднее получался при выплавке железа в сыродутных горнах.

При использовании сернистых руд требовалось проведение ряда подготовительных операций. Широко практиковалось окисление раздробленной руды на воздухе в течение длительного времени. Благодаря воздействию влажного воздуха и атмосферных осадков руда обогащалась кислородом и теряла часть серы. Важную роль играл предварительный обжиг сернистой руды, при котором происходили выгорание серы и разрыхление руды. Его проводили в кучах, в специально устраиваемых ямах, а также в особых сооружениях – стойлах. Размеры стойл были значительны: их каменные стены достигали 12,5 м в длину и 1,5 м в ширину.

Повышение температурного уровня плавки зависело, прежде всего, от совершенствования техники и технологии дутья. Определяющую роль играло использование естественного дутья – силы ветра. Эффективными были печи, встраиваемые в естественный ландшафт. Они часто строились с подветренной стороны холма, имели соединяющиеся горизонтальный и вертикальный каналы, были обложены камнями и обмазаны глиной. В этом случае достигался «эффект трубы», усиливавший приток воздуха в агрегат. В поду некоторых печей были металлоприемники – углубления для установки горшков, в которые через специальные отверстия стекал металл.

Значительный прогресс последовал вслед за изобретением простейших ручных, а затем и ножных мехов. Они изготовлялись из шкур животных и представляли собой примитивный тип насоса с резервуарами, приспособленными для наполнения их воздухом. Ручные и ножные мехи широко использовались уже в 3-м тысячелетии до н. э. Металлургические печи с искусственным дутьем были, как правило, прямоугольными или цилиндрическими, с толстыми стенками высотой до 1 м, сложенными из камня и изнутри обмазанными глиной, целиком глинобитными или выложенными из кирпича.

Выплавленные из руды слитки меди содержали значительное количество шлаковых включений. Их отделяли ударами молотов. Рафинирование черновой меди осуществляли в тиглях и небольших горнах. При этом на расплавленную черновую медь дутьевыми трубками подавали воздух, основная масса оставшихся в ней примесей, кроме благородных металлов (золота и серебра), окислялась и формировала шлак.

Бронзовый век представляет собой эпоху бурного развития металлообработки. Технология изготовления металлических изделий в это время, как правило, включала совместное применение приемов, как литейной, так и кузнечной технологии, последующие полирование и гравирование изделий.