lo.0l

Бани и гигиена в Средневековье: что мы о них знаем из документальных источников

Миф о «немытой Европе» — одно из самых распространённых и устойчивых заблуждений о Средних Веках, бытующих в широких массах. Представление о том, что после краха Римской империи европейцы якобы забросили бани и совершенно перестали заниматься гигиеной, глубоко укоренилось как в сознании обывателей по всему миру, так и массовой культуре (включая, что характерно, европейскую же литературу и кинематограф).

А массовой культуре социум в научных вопросах, к сожалению, доверяет — и в ней находит подтверждение заблуждениям. Достаточно вспомнить, как широко известный Абсентис в своём псевдоисторическом труде «Христианство и спорынья» на полном серьёзе приводил цитаты из… художественного романа Патрика Зюскинда «Парфюмер».

Особенно популярен миф в России, где «немытая Европа» противопоставляется Руси — распространённость бань в которой ни у кого сомнений не вызывает. Итак, безусловно, представление это является глубоко ошибочным, что ясно любому человеку, хотя бы немного знакомому с медиевистикой. Тем не менее, для всех остальных разъяснить вопрос совершенно необходимо.

В этой статье мы сначала убедимся, что миф действительно является мифом, воспользовавшись различными источниками и научными работами по теме.

Были ли бани в средневековой Европе?

Начинать рассмотрение этого вопроса стоит с крупнейшего города Европы той эпохи — Парижа, к рубежу XIII-XIV веков имевшего около 150 тысяч населения.

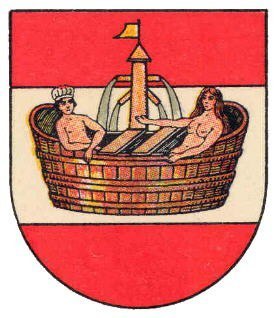

У нас имеются совершенно конкретные документы по налогообложению в городе, из которых следует: в 1249 году в Париже работало 26 общественных бань. Работали эти бани, согласно документам, 6 дней в неделю. «Регистры ремёсел и торговли города Парижа» в статуте LXXIII сообщают следующее:

Каждый, кто хочет быть банщиком в городе Париже, может им быть свободно, лишь бы работал по обычаям и кутюмам цеха, установленным всем цехом. Любой человек своему банщику платит за мытье 2 денье, а если он еще и купается, он платит 4 денье; и поскольку иногда дрова и уголь бывают дороже, чем в другое время, и кто-нибудь пожалуется, парижский прево устанавливает подходящую умеренную цену соответственно времени по донесению и клятве добрых людей этого цеха, каковые условия банщики и банщицы обещались и поклялись выполнять твердо и постоянно, без нарушений.

Денье — это мелкая разменная монета, что-то вроде английского пенни. Как видим, мытьё в бане было не только доступно чисто технически, но и стоило недорого.

Понятное дело, что знатные и состоятельные люди в общественные бани не ходили, а мылись дома

Париж отнюдь не был исключением. Примерно в то же время в Вене имелось 29 бань, а в маленьком Нюрнберге, например — 9. Аналогичная информация легко находится по любому другому средневековому городу. Во Франкфурте конца XIV века цех банщиков включал 25 «лицензированных» специалистов, без учёта подмастерий и прочего персонала. А город-то не такой большой, это много.

Более того: как следует из средневековых законов, баня тогда считалась особо важным объектом городской инфраструктуры. Преступления на территории бани карались строго, они отдельно оговаривались к документах.

К примеру, Sachsenspiegel — «Саксонское зерцало», старейший правовой сборник Германии из первой четверти XIII века, статья 89:

Если кто-либо возьмет из общественной бани чужой меч, или платье, или умывальный таз, или ножницы, которые по общему мнению похожи на его вещи, то эту вещь можно задержать и требовать ее возвращения.

Тут я подчеркну, что «Саксонское зерцало» — это не составленным правителем документ, а именно сборник правовых норм, которые к 1220-м годам уже и так бытовали в Германии, сложились стихийно (кодифицировать их пытались ещё в XI столетии). И в этом «народном праве» бане находится место.

А теперь Bjarkoaratten, общегородской кодекс Швеции, 1345 год, статья 18:

Тот, кто убьет другого в бане, должен заплатит двойной штраф. Тот, кто совершил кражу в бане на сумму более половины марки, спасёт свою жизнь, заплатив сорок марок, или будет повешен.

Сурово! Но это вполне логично, ведь бани естественным образом привлекали преступников (что, опять же — показатель их популярности у населения). Там легко что-то украсть, да и жертва убийцы окажется максимально беззащитной. Власти понимали это и принимали меры для того, чтобы добропорядочные граждане не боялись посещать бани. Потому как мыться — это важно!

Валенсийский кодекс всё того же XIII века, статья 26:

Всякий, кто у женщины, которая будет мыться в бане, украдет одежду или отнимет, платит триста солидов.

Westgötalag, опять Швеция, XIII век, 6-й параграф раздела «Преступления, не искупаемые штрафом»:

…убьет в бане, убьет, когда он справляет нужду, выколет мужчине оба глаза, отрубит мужчине обе ноги, если кто убьет женщину, все это злодеяние.

Как видим, убийство в бане считалось, что называется, «совершённым с особым цинизмом», наравне с проявлениями исключительной жестокости. Всё это явно подчёркивает особое отношение к таким учреждениям. В ином случае ты ещё сможешь откупиться от убийства, возможно — но если в бане… тут уж уволь. «Водяное перемирие», как говорится.

Обратите внимание, что приводятся документы из совершенно разных стран: то Германия, то Кастилия, то Швеция, то Франция, но картина везде одна и та же. По всей Западной Европе, якобы «немытой».

Фуэро Сепульведы, 1300 год — особенно чудесные правовые нормы! Просто оцените, насколько в Эстремадуре XIV века серьёзно относились к вопросам банных дел:

Пусть мужчины идут в баню во вторник, четверг и субботу. Женщины идут в понедельник и в среду. А евреи идут в пятницу и в воскресенье. Ни мужчина, ни женщина не платят больше одного меаха при входе в баню, слуги их не платят ничего. Если мужчина войдет в баню или в одно из помещений бани в женский день, заплатит штраф в десять мараведи. Если какая-либо женщина в мужской день войдет в баню оскорбит ее кто-либо или возьмет силой, то он не платит никакого штрафа и не становится врагом. Но мужчину, который в другой день возьмет силой женщину в бане или опозорит ее, должны наказать. Также, если христианин войдет в баню в день евреев или еврей в дни христиан и евреи убьют христианина или христиане еврея, они не платят никакого штрафа. Также хозяин бани обеспечивает тех, кто будет мыться, тем, во что набирают воду, и другими вещами; и если не сделает так, то платит он пять солидов истцу и судье. Также тому, кто украдет какую-либо вещь из вещей или из тех, которые необходимы в бане, надлежит отрезать уши.

Отсюда мы делаем вывод, что бани не просто есть и доступны: они ещё и достаточно популярны для того, чтобы властям пришлось не просто решать какие-то конфликты там, а предупреждать их возникновение такими вот жёсткими указаниями. Мол, не ходи в баню, когда не положено! А пошёл, так сам виноват. Надо всё по правилам делать, в установленные дни! Иначе будет беспорядок…

Тот же документ, но теперь речь идёт о сельской местности:

Любая работа, которую всякий в своем земельном владении сделает, пусть будет прочна и постоянна, чтобы никто не мог ни помешать ни построить печь для выпечки хлеба, ни дом, ни баню, ни мельницу, ни устроить огород или виноградник, ни что-либо подобное.

Заметьте, что мы пока не рассмотрели ни одного нарративного источника, который можно было бы подвергнуть сомнению в части его точности. Только документы по налогам и законы! И всё это касается самого что ни на есть разгара Средневековья: никак не спишешь ни на последние осколки римской культуры, ни на приметы Нового Времени (где с мытьём, кстати, станет куда сложнее, но об этом мы ещё поговорим ниже).

В принципе, здесь ответ на вопрос «были ли бани в средневековой Европе» нами уже получен: были. Причём их было много, по всей Европе, власти зорко следили за порядком в банях, а мытьё стоило недорого. Резюме под первой частью статьи можно подвести словами Фернана Броделя из его знаменитой работы «Структуры повседневности»:

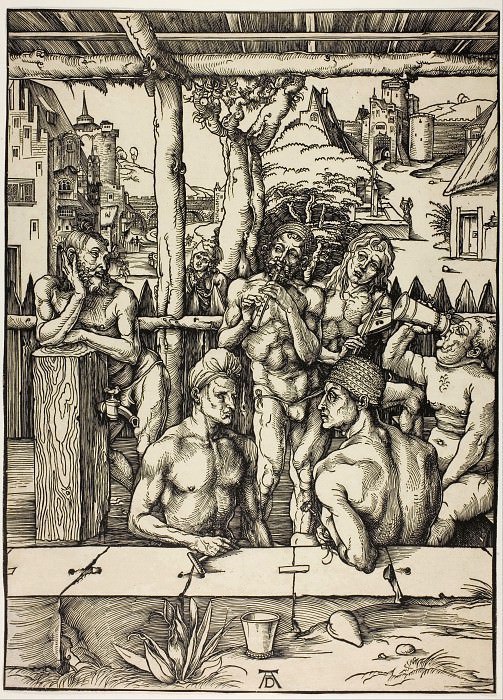

Бани были правилом во всей средневековой Европе — как частные, так и весьма многочисленные общественные. Люди встречались здесь столь же естественно, как и в церкви; и рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали сеньориальными пошлинами наподобие мельниц, кузниц и заведений питейных. А что касается зажиточных домов, то все они располагали банями в подвалах; тут находились парильня и кадки: обычно деревянные, с набитыми, как на бочках, обручами.

О банных делах

Часто говорят о том, что всем якобы запрещала мыться церковь: грешно! На самом деле, и это миф. Если точнее, свои условные «милоновы» существовали всегда, но ведь должны понимать: если кто-то призывает к чему-то заведомо абсурдному, это ещё не значит, что наставлений станут слушаться, а их автора не сочтут идиотом.

С чем церковь действительно боролась, так это с совместным мытьём мужчин и женщин, совершенно справедливо видя в банях рассадники проституции. То же самое явно прослеживается в книге «Предписания и наставления школярам», где студентам немецких университетов предписывается посещать баню всего-то дважды в год, и с разрешения преподавателя.

Ясное дело, что остальное время будущие ведущие учёные Европы не ходили грязными и вонючими: речь тут шла об ограничении их хождений по «дурным женщинам», что во всех средневековых университетах составляло значимую проблему. Сами понимаете: это молодые люди, как правило — обеспеченные, далеко от дома… В вопросе интимных услуг бани Средневековья ничем не отличались от современных, и это абсолютно естественно.

Плюс, для монахов некоторые ограничения на мытьё, как и на любые прочие жизненные радости, были частью общей аскезы. Но они всё равно мылись, в том же уставе августинианцев прямо прописаны правила посещения бань, причём мыться они ходили и за пределы монастырей:

В баню ли, в иное ли место надобно вам идти, пусть будет вас не менее двух или трех.

В остальном же, церковь даже помогала с банными делами бедным и больным. Бенедикт Нурсийский, основатель первого настоящего монашеского ордена, как раз иллюстрирует оба последних тезиса из глубин VI века:

Надобно всячески заботиться, чтобы о больных не была допускаема никакая небрежность: келью для них назначить особую, бани для больных готовить сколько нужно; а для здоровых, особенно молодых, пореже дозволять ее.

Франкский епископ Григорий Турский, также VI век:

Новое здание бани сильно пахло известью, и чтобы не повредить своему здоровью, монахини в ней не мылись. Поэтому госпожа Радегунда приказала монастырским слугам открыто пользоваться этой баней до того времени, пока окончательно не исчезнет всякий вредный запах. Баня была в пользовании слуг весь Великий пост и до Троицы.

Титмар Мерзебургский, епископ уже XI века — если вы подумали, что речь о наследии Античности, которое позднее забылось:

В старости, когда зрение его резко ухудшилось, он стал монахом. О бедняках он ежедневно заботился собственноручно. Для тех из них, кто был болен, носил из долины на вершину горы воду, готовил баню, доставлял чистое бельё и всё, в чём нуждалось тело, а затем отпускал их с миром.

Средневековые бани бывали весьма капитальными сооружениями

Конечно, нашим современникам приятно думать, что они, ведущие заурядную жизнь, хоть в чём-то лучше великого короля прошлого — например, хотя бы чаще моются. Не могу осудить такое мышление. Могу только отметить, что к науке, области объективного знания, такие вещи отношения не имеют.

А реальная картина обрисована выше, и подкреплена более чем весомыми данными из различных документов. Средневековая Европа страдала многими серьёзнейшими проблемами. Было много трудностей, откровенно неприятных и кровавых вещей, много социальной несправедливости и мракобесия. Да, увы, Европа той эпохи — не романтичная картинка из рыцарских романов.

Но «немытой» она точно не была.

Букв получилось уже очень много, интересующимся стоит пройти по ссылке на оригинальный материал, чтобы дополнительно узнать:

- Как всё это выглядело и работало, какие проблемы с гигиеной в Европе той эпохи действительно существовали, и почему.

- Как получилось, что в Новое время стало хуже.

- Разобраться, откуда же заблуждение всё-таки взялось, и почему оно настолько устойчиво.

КНДР призывают последовать примеру Ливии

Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Джон Болтон призвал Пхеньян последовать примеру Триполи и отказаться от обладания оружием массового поражения.

На примере Ливии видна конкретная выгода, которую могут получить лидеры стран-изгоев, если сделают стратегический выбор в пользу усилий, обеспечивающих будущее их стран, а не в пользу разработки ОМУ

Это во всех смыслах прекрасное предложение, особенно с учетом того, что произошло с Ливией потом. Из страны, которая планировала введение новой мировой резервной валюты, ирригацию Сахары и разработку ядерного оружия, остались развалины с кучей банд, рынками рабов и толпами беженцев.

Казалось бы - опыт Ливии служит лучшим аргументом, чтобы не только не отказываться от разработки ядерных бомб и МБР, но и усиливать их разработку и производство, но Вашингтонском королестве кривых зеркал ливийский пример считают "обсуждаемым вариантом" для КНДР.

Есть мнение, что с ливийским опытом на корейском полуострове у американцев не прокатит, просто потому, что северные корейцы как умные люди учатся на чужих ошибках. Практика показала, что лишь угроза ответного удара и неприемлемых потерь всерьез удерживает США от очередных военных агрессий.

https://colonelcassad.livejournal.com/4073320.html

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3913000/3913483...

История Кипра

Впервые попадая на Кипр, туристу тяжело сориентироваться: разделенная страна, непризнанное государство, недавняя гражданская война. Можно ли взять машину и съездить на север, например?

Для понимания социальной, экономической и политической обстановки крайне важно знать исторический контекст. Я прочитал некоторое количество статей, чтобы разобраться, и решил поделиться знаниями — вдруг кому-нибудь еще будет интересно.

А еще там с доисторических времен добывали медь, и даже латинское название этого металла (лат. cuprum) произошло от названия острова.

Для понимания современной ситуации гораздо важнее недавние события, потому перенесемся в начало нашей эры. Основное население – уже греческое, власть последние 100 лет – римская. Создаются многие из археологических артефактов, дошедших до наших дней. К сожалению сейсмическая активность тех мест такова, что шансов сохраниться целиком у зданий просто не было.

В это же время остров посетил апостол Павел (Деян. 13:6—12), предопределяя изменения мирового масштаба. Есть мнение, что Кипр стал первой в мире страной, управляемой христианами, а сами киприоты — первыми христианами Европы. Этот перелом хорошо виден в Пафосе, где центральная улица имени ап. Павла упирается в набережную имени Посейдона.

Рим распался, Византия пала, потом были Англичане, Французы, Итальянцы – и наконец в 1570 году 60-тысячная армия захватила остров, ставший турецким на 308 лет. По указу султана Селима II на Кипр переселились более 40 тысяч жителей империи с южного побережья Малой Азии. Большую часть которых составляли военные (в том числе бывшие) и члены их семей.

В 1869 году был открыт Суэцкий канал, из-за чего стратегическое значение Кипра возросло, потому что владея им Великобритания могла бы контролировать морской путь в Индию. В 1878 году между Британской и Османской империями была заключена тайная Кипрская Конвенция. Она представляла собой договор об «оборонительном союзе», направленном против России: Великобритания обязалась помочь Османской империи «силой оружия», если Россия, удержав за собой Батум, Ардаган и Карс, попытается приобрести новые территории в Малой Азии. Взамен Турция согласилась на оккупацию Великобританией острова Кипр. Конвенция была аннулирована англичанами 5 ноября 1914 в связи с вступлением Турции в Первую мировую войну на стороне Германии и аннексией Кипра Великобританией.

После второй мировой идея энозиса с Грецией (греч. “воссоединение”) получила полную поддержку со стороны греческого населения острова, однако Англия не признала итоги референдума. В ответ на это сформировалось движение ЭОКА, начавшее вооруженную борьбу с оккупантами. Ни массовые репрессии, ни 30 тысяч Британских военных, ни противодействие турецких организаций не смогли сломить стремление греков – и в 1960 году Кипр получил независимость. По конституции 1960 года было признано существование двух самоуправляемых общин, греческой (примерно 80 %) и турецкой (примерно 18 %). Баланс сил, установленный по ливанской модели, поддерживался державами — гарантами, Великобританией, Грецией и Турцией.

В то же время среди греков оставалась крайне популярной идея энозиса, совершенно неприемлемая для турок-киприотов. В ответ на доктрину энозиса турецкое население выдвинуло доктрину таксим (тур. “отделение”), разделения острова на греческую часть, свободную совершить энозис, если она так пожелает, и турецкую. Сложность была в смешении греков и турок по всему острову, так что практическое воплощение доктрины таксим потребовало бы перемещения больших масс людей.

Между двумя общинами постепенно начала нарастать напряжённость, вызванная несовместимыми ожиданиями (энозис и таксим), из-за чего нормальная работа государственных органов блокировалась. Обе стороны стали быстро милитаризироваться, и для погашения вспышки насилия пришлось вводить миротворцев ООН.

В 1974 военная хунта чёрных полковников в Греции организовала государственный переворот на Кипре, турецкими властями это рассматривалось как прелюдия к объединению Кипра и Греции с возможной перспективой этнических чисток по отношению к туркам-киприотам, тем более что переворот сопровождался третьей по счету с 1960 года крупной вспышкой беспорядков на этнической почве. Турецкая армия высадилась на острове и в ходе боевых действий поставила под свой контроль порядка 35 % территории. По утверждению турецкой стороны, занятие трети острова объясняется тем, что турки-киприоты составляли на тот момент около 35 % населения Кипра. Эта цифра оспаривается греческой стороной, считающей, что турки-киприоты составляли около 18 % населения.

С того времени Кипр остается фактически разделенным на две неравные части, греческую и турецкую. В 2007 году, неожиданно для всего мирового сообщества, небольшая часть стены, разделявшая две части кипрской столицы Никосии на греческую и турецкую части, была демонтирована, а в 2008 ее убрали совсем.

Сегодня у туриста есть два пути, как попасть на Кипр:

1) В северную часть можно заехать с территории Турции, но на южную в этом случае лучше не появляться, потому что при любой проверке документов вам могут предъявить обвинение в незаконном пересечении границы. Интересная деталь, турки-киприоты не ставят визу в загранпаспорт, вместо этого используется специальная миграционная карта – чтобы впоследствии не было проблем при въезде на южную часть.

2) Если официально прилететь на юг, можно без проблем съездить на машине на север, никто косо не посмотрит. При этом нежелательно ездить на прокатном мотоцикле, говорят о случаях, когда их забирали.

О том, как в СССР чуть не построили свой Диснейленд

Представьте себе нашу великую страну, уменьшенную до размеров гигантского макета, — территории СССР, — и вы получите представление о будущем замечательном месте отдыха. Парк так и планируется а виде рельефной карты Советского Союза. Главный вход предполагается сделать со стороны «Дальнего Востока»."

"Техника-молодёжи" 1960 год №8.

В последние месяцы в связи с принятием Правительством Москвы программы восстановления и реконструкции московских парков возобновились разговоры о желательности создания в столице парка развлечений, подобного американскому «Диснейленду». К сожалению, ряд публикаций в московской прессе содержит недостоверную информацию об истории возникновения и разработки этой темы. Редакция обратилась к одному из старейших градостроителей и ландшафтных архитекторов Москвы Валентину Ивановичу Иванову с просьбой рассказать о судьбе первого проекта «московского Диснейленда» - детского парка «Страна чудес». С 1960 по начало 2000-х годов Валентин Иванович, работая в НИиПИ генплана Москвы и Москомархитектуре, принимал активное участие в разработке большинства проектных предложений по подобному парку.

История создания в Москве большого парка развлечений берет начало с осени 1959 года, когда Н.С. Хрущев впервые посетил Соединенные Штаты Америки. Во время пребывания в Лос-Анджелесе он изъявил желание побывать в открывшемся в 1955 году парке Уолта Диснея, который с каждым годом приобретал все большую популярность во всем мире. В «Диснейленд» Хрущев по соображениям безопасности так и не попал, но возвратившись домой, отметил, что было бы неплохо соорудить подобный детский парк в Москве. Идею подхватили руководители ЦК ВЛКСМ - первый секретарь С.П. Павлов и управляющий делами А.А. Светликов. Разработать соответствующее проектное предложение было поручено Институту генплана Москвы.

Почти всю первую половину 1960 года мы, молодые тогда архитекторы Галина Механошина, Анатолий Савин и я, под руководством опытнейшего градостроителя и ландшафтного архитектора Виталия Ивановича Долганова работали над этим заданием. Срок нам установили к 1 мая. Работали с большим энтузиазмом и интересом, без выходных, почти круглосуточно.

По предложению В.И. Долганова для создания парка была выбрана пойма Нижних Мневников - остров, образовавшийся в результате спрямления русла Москвы-реки при строительстве Карамышевского гидроузла. Пойма представляла собой плоскую по рельефу территорию площадью около 350 га, свободную от капитальной застройки, с единичными зелеными насаждениями и несколькими небольшими водоемами. С южной стороны она хорошо просматривалась с высокого берега Филевского парка, на севере, через русло реки, соседствовала с Крылатской поймой и территорией будущего Гребного канала, планировка которых уже была разработана в 3-й мастерской нашего института под руководством архитектора П.В. Помазанова. Вместе все эти территории формировали так называемую Северо-западную зону отдыха, ныне природный парк «Москворецкий».

Перспективы транспортной доступности парка были вполне благоприятными. С юга уже продлевался Филевский радиус метрополитена, от наземных станций которого к парку можно было организовать подвесные канатные дороги либо паромные переправы через Москву-реку. С севера проектировался Таганско-Краснопресненский радиус, от ближайших станций которого проектируемое 5-е транспортное кольцо подводило автомобильный транспорт к главному входу в парк. С запада, с Рублевского шоссе, были запланированы съезд в пойму и мост через реку, ведущий прямо на территорию парка. В летний период до парка можно было бы добраться на речных трамваях. Предусматривалась также возможность транспортировки посетителей из подмосковных аэропортов с помощью вертолетов; для этого на территории парка планировалось организовать несколько посадочных площадок. Вот только все виды инженерных коммуникаций надо было сооружать с нуля: в пойме не было никакого инженерного обеспечения.

После рассмотрения многочисленных вариантов планировки и жарких споров мы остановились на самом «лобовом» и, казалось бы, простом предложении: положить в основу генерального плана парка карту нашей страны со всеми омывающими ее морями и океанами, пустынями и горами. «Карта» идеально размещалась на острове, даже почти точно располагалась по странам света. По периметру парка, вдоль берегов русла Москвы-реки, мы разместили зону обслуживания посетителей: главный и дополнительные входы в парк, пристани, пляжи, спортивные площадки, точки общественного питания и т.п.

В итоге к концу апреля появился большущий макет парка в масштабе 1 : 1000 с многочисленными сооружениями, аттракционами, игровыми площадками, гостиницами, спортивными павильонами и многими другими затеями, с живописным рельефом, открытыми пространствами, «садами и рощами» из витой крашеной проволоки, выполненными макетчиками фабрики «Картолитография», приданными нам в помощь руководством АПУ г. Москвы. Весь коллектив института внимательно следил за нашей деятельностью, руководители, ГАПы и ГИПы мастерских и отделов часто заходили к нам посмотреть на макет, который преображался с каждым днем.

В установленный срок работа была завершена. Руководители комсомола, главный архитектор Москвы И.И. Ловейко и мы, авторы, должны были представить проект парка, получившего название «Страна чудес», на рассмотрение на самый высокий уровень. Как я сейчас жалею, что не вел в то время никаких записей! Поэтому постараюсь по памяти воспроизвести те несколько волнующих дней, что мы провели в приемной Н.С. Хрущева, ожидая рассмотрения нашего работы.

Нам было велено привезти макет, состоявший из трех частей, каждая примерно 120 х 300 см, в Кремль. Макет разместили в приемной Генерального секретаря ЦК КПСС, и мы стали ждать прихода Хрущева. Время от времени раздавалось: «Идет! Идет!» Однако каждый раз появление «первого» откладывалось: вот нам «перешел дорогу» японский посол, затем группа генералов, какие-то министры и т.д.

Иногда через приемную проходил и сам Никита Сергеевич, останавливался у макета и говорил: «Ждите, ждите, я найду время, чтобы подробно познакомиться с вашими предложениями». И мы ждем, ждем день, второй, третий… Вечером 8 мая выходит Хрущев и говорит: «Прошу извинить меня: во Дворце спорта в Лужниках меня ждут на митинг, посвященный Дню Победы... Приходите после праздника».

10 мая мы снова были в Кремле и долгожданный разговор состоялся. Первоначально о наших предложениях рассказал И.И. Ловейко. Он кратко изложил суть проекта, рассказал о планировочной структуре, основных функциональных зонах парка и аттракционах.

Вопросы, которые задавал Никита Сергеевич, многократно обсуждались во время работы над проектом. Временами казалось, что Хрущев работал вместе с нами, настолько точными и меткими были его замечания и соображения. Его интересовало все: каким транспортом и за какое время можно будет добраться до парка из центра города, кто будет встречать посетителей, какие научные достижения найдут отражение в аттракционах, на выставках и в игровых павильонах, в чем будет заключаться индивидуальность нашего парка, его отличие от «Диснейленда», какие национальные традиции увеселительных мероприятий учтены в проекте, и многое-многое другое.

- Надо сделать так, чтобы дети не только развлекались в парке, но и чему-то учились, что-то новое узнавали, - сказал он и, обращаясь к Павлову, добавил: Объявите парк ударной комсомольской стройкой, привлеките молодых ученых и изобретателей, изучите зарубежный опыт и наши многонациональные традиции, а мы вам поможем!

Весть об одобрении наших проектных предложений опередила наше возвращение в институт. В вестибюле был вывешен большой транспарант со словами: Поздравляем мастерскую № 4 с утверждением проекта парка «Страна чудес»! Через день почти во всех газетах появились заметки о нашем проекте. А вскоре появилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в котором говорилось о выделении 800 миллионов рублей на дальнейшее проектирование и строительство 1-й очереди парка, а также содержался ряд поручений в адрес ЦК ВЛКСМ и Госстроя СССР.

Мы «летали на крыльях удачи». Еще бы - при ЦК ВЛКСМ создали специальную группу, в которую вошли художники, режиссеры-постановщики, писатели-фантасты, журналисты и куда включили и нас, архитекторов, для более детальной разработки сценария и содержания парка. Какие имена, какие интересные люди были в составе этой группы! Писатели-фантасты Иван Ефремов и Александр Казанцев, редактор популярнейшего в те годы молодежного журнала «Техника - молодежи» Василий Захарченко, другие знаменитости. Возглавить ее поручили известному режиссеру Иосифу Туманову, а он привлек к работе главного художника Центрального детского театра Бориса Кноблока, с которым мы работали над художественной программой VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Какое наслаждение было находиться с ними в одной компании, не говоря уже о надеждах на предстоящую долгую совместную работу!

Режиссерская группа собиралась дважды. Мэтры восхищали нас своей безудержной фантазией, мы выслушали множество интересных советов. Некоторые были скептически настроены по отношению к возможности реализации такой грандиозной затеи, но мы, молодые, верили в удачу.

В начале августа «Московский комсомолец» посвятил нашему проекту большую статью под заголовком «Микки Маус в «Стране чудес», авторы которой, В. Кривошеев и А. Флеровский, обстоятельно описали все наши задумки, сопроводив материал фотографиями макета и рисунками художника В. Жаринова.

От «Московского комсомольца» не отстает журнал «Техника - молодежи»: в том же месяце на его страницах появляется статья А.А. Светликова «Страна чудес», в которой детально представлены наши предложения. Один из авторов проекта, А. Савин, сопровождает статью рисунком парка «с высоты птичьего полета», на котором хорошо видны планировка, основные функциональные зоны и разнообразные аттракционы парка.

Юная Виктория Токарева берет у нас интервью и публикует в декабрьском номере журнала «Юность» достаточно подробную информацию о нашем проекте, проиллюстрированную фотографией центральной части макета «Страны чудес».

Хорошая оценка проекта, помощь со стороны правительства, внимание общественности, наших коллег и прессы позволяли нам надеяться на его скорую реализацию. Тогда мы еще не знали, сколько архитектурных проектов попадает «в корзину», а я и не подозревал, что мне предстоит еще не раз разрабатывать эту тему, ставшую так и не осуществленной мечтой моего «архитектурного детства».

Осенью 1960 года ЦК ВЛКСМ готовился отправить большую группу молодых ученых, рабочих, колхозников, спортсменов, представителей других профессий в США. Галину Механошину и меня включили в ее состав. Для нас была составлена специальная программа: мы должны были изучить планировку, архитектуру, устройство аттракционов в «Диснейленде». Но радовались мы преждевременно - в день отлета нам сообщили «пренеприятнейшее известие»: посольство США не выдало нашей группе визы, поэтому поездка не состоится.

На следующий день во всех центральных газетах появилось сообщение ТАСС: группе советской молодежи Госдепартамент отказал в визах. «Железный занавес» опущен с американской стороны, а не с советской, как всегда утверждали наши недруги. На самом деле, как потом оказалось, руководители поездки сдали документы в посольство США на день позже положенного срока и, соответственно, посольство выдало визы также на один день позже. Однако нашему правительству в то время было выгодно очередной раз подчеркнуть недоброжелательное отношение Штатов к СССР, и оно воспользовалось случаем. Так мы и не увидели тогда «Диснейленд»...

Почти весь 1960 год наши проектные предложения по парку «Страна чудес» рассматривались экспертизой Госстроя СССР, возглавляемой первым заместителем председателя Н.В. Барановым. Несколько раз мы встречались с ним и с экспертами Госстроя, рассказывали в деталях о наших предложениях, отвечали на многочисленные вопросы, дополняли и уточняли технико-экономические расчеты. В итоговом заключении экспертизы, в целом поддержавшем идею создания в Москве детского парка по подобию американского «Диснейленда», было рекомендовано использовать для этой цели уже освоенную территорию ВДНХ после перевода последней на юго-запад Москвы, на участок, где должна была состояться Всемирная выставка ЭКСПО-1967 (в результате выставка была проведена в Канаде, в Монреале).

Нам с А. Савиным под руководством В.И. Долганова пришлось в конце 1960 и в первой половине 1961 года поработать, уже в макетной мастерской Строительной выставки на Фрунзенской набережной, над двумя новыми вариантами проекта парка на территории ВДНХ. Все три наших макета около двух лет стояли в здании ЦК ВЛКСМ рядом с орденами и знаменами комсомола. Однако интерес к этой затее постепенно угасал. А после отставки Н.С. Хрущева и Госстрой СССР, и ЦК ВЛКСМ, и Мосгорисполком поспешили забыть обо всех его идеях.

Позже мы пытались передать эти довольно интересные макеты в Музей архитектуры. Но по существовавшим тогда режимным требованиям не разрешалось демонстрировать объекты площадью свыше 200 гектаров в открытых экспозициях, а площадь нашего парка с прилегающими территориями составляла более 500 гектаров. В результате макеты были уничтожены. У меня сохранились только фотографии первого варианта макета - для поймы Нижних Мневников - и двух вариантов генерального плана парка на территории ВДНХ. Их я храню до сих пор и неоднократно показывал молодым архитекторам Института генплана, когда в 1970-1990 годы нам пришлось разрабатывать новые варианты главного детского парка страны. Но это, как говорится, уже другая история…

Land Rover и буксировка 110-тонного автопоезда

Автопоезда, буксирующие до четырех прицепов, разрешены только в малонаселенных районах Австралии, обычно они перевозят топливо, минеральную руду и скот между отдаленными поселениями. Строгий регламент ограничивает их максимальную длину до 53,5 метров, так что для теста Land Rover пришлось получать специальное разрешение запрячь семь трейлеров в 12-тонный тягач. Общая длина автопоезда составила 100 метров.

Максимальный буксировочный вес для Discovery Td6 составляет до 3,500 кг на дорогах общего пользования , однако он провез за собой 110-тонный автопоезд на протяжении 16 километров закрытого участка шоссе Лассетер, выдавая в среднем 44 км/ч.

Автомобиль был оснащен стандартной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Он был скреплен с автопоездом с помощью установленного на заводе прицепного устройства. Сам поезд вез 10 дополнительных тонн балласта, чтобы достичь заявленного веса.

Испытывалась версия с трехлитровым турбодизелем мощностью 258 л.с. и крутящим моментом в 600 Нм, с системой рециркуляции выхлопных газов и двухступенчатым масляным насосом для улучшения отклика и эффективности. В результате расход топлива составляет 7,2 литра на 100 км (вряд ли замеры проводились при буксировке подобного прицепа).

Об отпевании неверующих, кремации и экопогребении

Погребение - это процесс, с которым каждый обязательно столкнется как минимум на собственных похоронах. Но иногда, к сожалению, приходится хоронить близких людей. И, конечно, встает вопрос о том, что делать с их телом. Есть много разных вариантов, традиционных и не очень.

Видео о том, что как ко всему этому относится христианство: