Как написать лендинг с помощью ChatGPT

Марина — копирайтер, которой поручили написать текст посадочной страницы о линейке средств ухода за кожей. Работать Марине не очень хочется, а еще она прочитала миллион статей о том, что тексты можно писать с помощью ChatGPT. Ок, Марина идет по известному адресу, дает некоторую базовую информацию о продукте и получает это:

«Представляем новую линейку средств по уходу за кожей! Наши продукты самые лучшие и вам они понравятся. Они сделают вашу кожу лучше, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Наша продукция доступна по цене и представлена в различных размерах. Попробуйте их сегодня и убедитесь, что они могут помочь вам!».

Ну такое, да?

Марина видит, что текст получился некачественный, банальный, да еще и с фактическими ошибками о продукте. Что не так? Марина понимает, что она просто не дала модели на вход необходимую для написания интересного и вовлекающего текста информацию: ChatGPT — умная, конечно, штука, но информации о продукте у нее попросту нет, и отказать Марине она не может, ведь никакого экстремизма и нетолерантности в запросе и продукте не наблюдается. Вот и написала как смогла.

В этой статьей мы поможем Марине научиться писать тексты для лендингов с помощью ChatGPT, чтобы не получать на выходе «самые лучшие продукты, которые вам понравятся». В дополнение к ChatGPT мы будем использовать методику «Карта ценностного предложения»: проработаем ценность продукта, потом с помощью ChatGPT напишем на ее основе простыню текста, а далее превратим эту простыню в прототип лендинга.

Как понятно из примера выше, чтобы получить качественный результат, нам надо подать на вход информацию, которую мы считаем важной (на самом деле, это еще ничего не гарантирует, но, если не дадите информацию, можете быть уверены, что получите низкое качество). Разумеется, каким бы крутым ChatGPT ни был, залезть в нашу голову и извлечь оттуда информацию нейросеть (пока) не может. Если мы не дадим информацию на вход, модель будет руководствоваться набором данных, на которых была обучена.

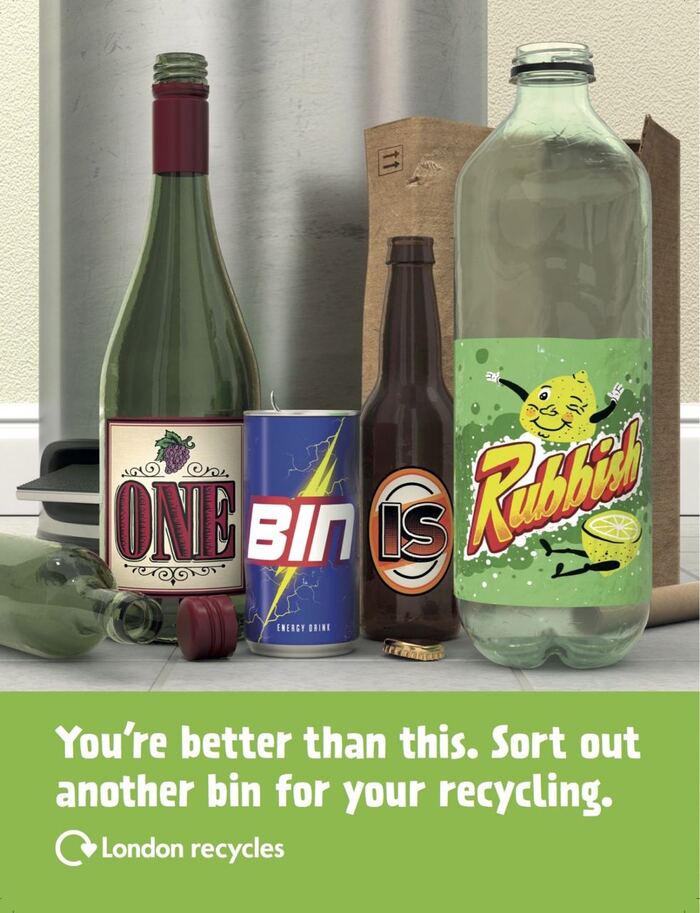

Это проще проиллюстрировать картинками, чем текстом, поэтому посмотрим на котов, сгенерированных нейросетью.

Результат по запросу «кот»:

А вот другой результат по тому же запросу:

Коты красивые и не совсем одинаковые, но все же очень похожие даже в последовательных во времени запросах. То же самое и с текстами: одинаковый запрос приводит к примерно одинаковому результату. Если Катя спросит ChatGPT примерно то же самое, что Марина, то получит примерно тот же результат: внешне красиво, а внутри пусто, не уникально и не «продающе» (как того просил заказчик). Этого ни Марина, ни Катя не хотят, ведь они пишут тексты для конкретных продуктов, и тексты эти должны отражать продуктовую ценность, подчеркивать продуктовые особенности и продавать.

(На самом деле, в зависимости от модели и настроек, определенная вариативность в ответах на одинаковый запрос все же будет, но в описанном выше случае ни Катя, ни Марина этим не управляют и, вероятнее всего, получат пусть и немного разные, но одинаково бесполезные тексты).

Специфицируем запрос и попросим нейросеть нарисовать не просто кота, а монохромного кота в стиле синтетического кубизма а-ля Пикассо:

Не уверен, что нейросеть справилась и показала нам Пикассо, но точно можно сказать, что этот кот отличается от дженерик-котов с первых картинок. Разумеется, все дело в деталях: даем дженерик-запрос — получаем дженерик-ответ, специфицируем запрос — получаем более специфичный ответ.

А если мы захотим эти картинки продать? Первые картинки, конечно, красивые, но совершенно точно менее уникальные — таких уже полон интернет. Абстрагируясь от красоты конкретного кубического примера наверняка можно утверждать, что более специфичных картинок меньше, а значит ценителям такой специфики и продать их проще. В противном случае у нас просто нет ответа на вопрос, почему следует купить красивую картинку кота именно у нас — их и так миллион, и все красивые.

То же самое и с текстами для лендингов: наша задача не написать абы какой текст, пусть даже грамматически корректный и «продающий». Наша задача написать текст, который будет отражать ценность нашего продукта для целевой аудитории — так шансы, что его купят, существенно выше.

Таким образом, довольно очевидно, что мы не можем запросить нейросеть «сделай лендинг» или «напиши текст для лендинга» и даже «напиши текст для лендинга для продукта такого-то». Придется снабдить нейросеть деталями. В противном случае мы получим либо то, что не отражает суть и ценность нашего продукта, либо что-то похожее на тысячи других лендингов, либо пресловутых шестипалых людей (но в случае текста «шестипалость» будет выглядеть как-то иначе), либо и первое, и второе, и третье одновременно.

Но ни первое, ни второе, ни третье мы получить не хотим — нам нужен лендинг:

отражающий ценность нашего продукта;

достаточно уникальный, чтобы не выглядеть очередным типовым лендингом очередного типового продукта;

без шестипалых людей.

***

Итак, нам нужны детали, и для получения этих деталей мы будем использовать упомянутую Карту ценностного предложения. Это инструмент, который позволяет проработать ценность продукта — сначала, чтобы понять ее самим (нам нужно каким-то образом прийти к «монохромному кубическому коту а-ля Пикассо», а не просто «коту» и даже не к «коту в технике пуантилизма Поля Синьяка» — просто потому, что продаем мы именно кубических котов, а не пуантилистских), а также структурировать эти детали для подачи на вход нейросети. Кроме того, в процессе работы над Картой может выясниться, что какой-то важной информации у нас просто нет — не думали об этом, а вот и повод подумать и добавить ее в Карту.

Пуантилистские коты классные, но есть проблема — продаем мы не их, а кубических. Значит и получить нужно кубических.

***

Несколько рекомендаций при работе с ChatGPT:

Несмотря на то, что модель понимает русский (и другие отличные от английского языки), с английским она работает несравнимо лучше. Поэтому будем использовать английский — для этого достаточно перевести запросы («промпты») и фактуру, которую дадим на вход, на английский. Ответы позже обратно переведем на русский. Если не владеете английским в достаточной мере, используйте онлайн-переводчик вроде Google Translate или DeepL.

Количество символов, которые может обработать ChatGPT на входе (длина промпта) и выдает на выходе (длина ответа), ограничены. Если так получается, что вы не можете подать на вход промпт достаточной длины, попробуйте убрать повторения внутри него, оставив только уникальную информацию. Пример того, как это сделать, приведен ниже — в описании процесса составления промптов для реального кейса. Если и это не поможет, начните с более базового запроса, а потом просите ChatGPT доработать или уточнить ответ — модель «помнит» контекст и учитывает предыдущие ответы при создании новых. Для этого необходимо оставаться в рамках того же диалога внутри интерфейса. Кстати, промпты на английском языке могут быть длиннее — это еще одна причина использовать английский.

Если ChatGPT «зависнет» на полуслове, можно написать “continue”, и, вероятнее всего, модель продолжит генерацию ответа, или нажать кнопку “regenerate response”, но в таком случае она предложит новую версию ответа — это не плохо само по себе, ведь можно сравнить разные варианты, но это не то же самое, что «продолжить» предыдущий ответ — имейте это в виду.

Пример

В качестве примера используем Карту ценностного предложения реально существующего продукта — групповой экскурсии по Санкт-Петербургу на тему финансов «Миллионщики, миллионеры и просто богатые». Перед нами стоит задача разработать лендинг, который будет использоваться в рекламе продукта.

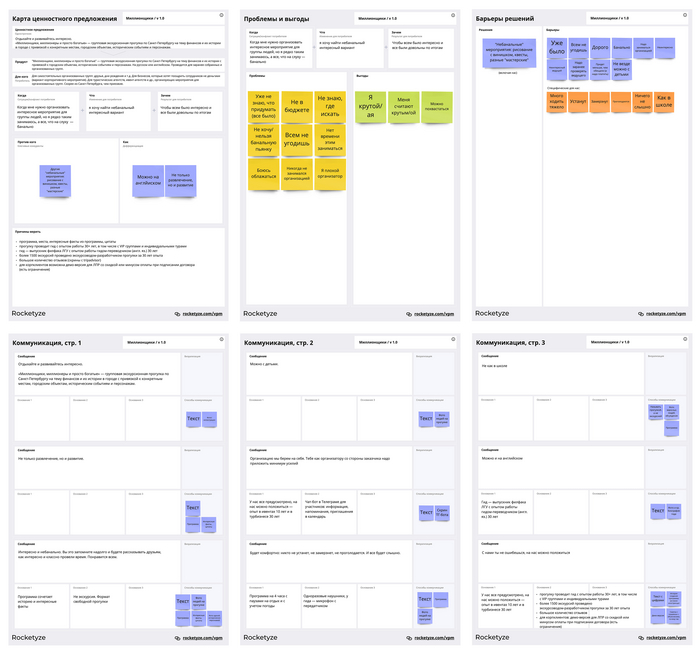

Карта выглядит так:

В качестве эксперимента эта Карта была сделана быстро и поверхностно — мы проверяли, что такие задачи можно решать быстро, а 20% усилий дадут 80% качества. Разработка этой Карты заняла не более получаса. Посмотреть ее можно здесь.

Ключевые артефакты в данном случае — сама Карта, а также Коммуникация. Именно их мы будем подавать на вход ChatGPT. «Проблемы и выгоды», «Барьеры решений» используются при разработке Карты и Коммуникации, то есть они отражены в других двух артефактах.

Важное замечание:

Эта статья не об использовании Карты ценностного предложения, поэтому может показаться, что мы просто заполнили шаблон, хотя дело вовсе не в шаблоне, а в работе с ним.

Более того, вы можете вообще не использовать ни эту методику, ни эти шаблоны, ни какие-либо другие. Дело только в том, чтобы структурировать информацию, а сделать это можно так, как вам привычно и удобно. Было бы что структурировать.

Что мы подадим на вход ChatGPT в результате работы над Картой ценностного предложения продукта:

Ценностное предложение:

Отдыхайте и развивайтесь интересно. «Миллионщики, миллионеры и просто богатые» — групповая экскурсионная прогулка по Санкт-Петербургу на тему финансов и их истории в городе с привязкой к конкретным местам, городским объектам, историческим событиям и персонажам.

Продукт:

«Миллионщики, миллионеры и просто богатые» — групповая экскурсионная прогулка по Санкт-Петербургу на тему финансов и их истории с привязкой к городским объектам, историческим событиям и персонажам. На русском или английском. Проводится для заранее собранных и организованных групп.

Примечание:

В данном случае описание продукта почти полностью содержится в ценностном предложении. Если бы сработало ограничение на количество символов, то мы просто убрали бы продукт из промпта, но этого не потребовалось.

Важные факты о продукте:

программа, места, интересные факты из программы, цитаты

прогулку проводит гид с опытом работы 30+ лет, в том числе с VIP группами и индивидуальными турами

гид — выпускник филфака ЛГУ с опытом работы гидом-переводчиком (англ. яз.) 30 лет

более 1500 экскурсий проведено экскурсоводом-разработчиком прогулки за 30 лет

большое количество отзывов (скрины с tripadvisor)

для корпклиентов возможна демо-версия для ЛПР со скидкой или минусом оплаты при подписании договора (есть ограничения)

Примечание:

ChatGPT, разумеется, (пока) не владеет терминологией из нашей методики, поэтому мы не будем писать «причины верить», но назовем это более понятно «важными фактами о продукте».

Также наша задача заменить жаргонизмы и другие выражения, которые рискуют быть непонятыми, на более простые. Например, заменим «для корпклиентов возможна демо-версия для ЛПР со скидкой или минусом оплаты при подписании договора (есть ограничения)» на «для корпоративных клиентов возможна демо-версия со скидкой или минусом оплаты при подписании договора». Тут все еще остается сложная фраза «минусом оплаты», но в качестве эксперимента оставим и ее. Если становится ясно, что ChatGPT не понимает, что вы имеете в виду или понимает неправильно, переформулируйте.

Далее приведем сообщения из Коммуникации в формате:

Сообщение 1: …

Сообщение 2: …

И т.д. (Не буду здесь повторять сообщения, они приведены в шаблоне Коммуникации выше).

***

Также нам нужен промпт, то есть задание, запрос, что мы хотим получить от ChatGPT:

Write a selling text for a web landing page for the product described below. Use the value proposition, important facts and messages below.

(«Напиши продающий текст для посадочной веб-страницы продукта, описанного ниже. Используй ценностное предложение, важные факты и сообщения ниже»).

***

Я пропущу технические подробности вроде текста на английском (чуть выше я рекомендовал сначала перевести текст, а уже потом скармливать нейросети), обратного перевода и вариаций промптов. На самом деле, описывать и читать о процессе дольше, чем его осуществлять — это буквально несколько кликов. Если интересно, эти подробности есть в полной версии статьи.

Результат

(Машинный перевод)

Откройте для себя богатую историю финансов Санкт-Петербурга с уникальной групповой экскурсионной прогулкой «Миллионеры, миллионеры и просто богатые», которая проведет вас по самым известным местам города. Наша программа сочетает в себе интересные факты, цитаты известных людей и отсылки к конкретным городским объектам и историческим событиям, что делает ее одновременно познавательной и развлекательной.

Расслабьтесь и получайте удовольствие, одновременно узнавая что-то новое. Эта экскурсия является не только источником развлечения, но и источником личностного развития. Свободный формат прогулки делает ее нестандартной и запоминающейся, и она понравится всем, в том числе и детям!

Мы позаботимся об организации, чтобы вы могли сосредоточиться на том, чтобы хорошо провести время. Благодаря 10-летнему опыту в планировании мероприятий и 30-летнему опыту в туристическом бизнесе, вы можете довериться нам, и мы предоставим вам удобный и легкий опыт. Наши участники будут иметь доступ к чат-боту в Telegram для получения информации, напоминаний и приглашений, чтобы все оставались в курсе событий.

С 4-х часовой программой, включая паузы для отдыха и с учетом погоды, никто не устанет и не проголодается. Мы предоставляем одноразовые наушники, а у гида есть микрофон с передатчиком, поэтому каждый сможет услышать интересные истории и факты.

Эта экскурсия не похожа на школу, это возможность учиться, развлекаясь. А если вы предпочитаете программу на английском языке, вам поможет наш гид, выпускник филологического факультета ЛГУ с 30-летним стажем работы гидом-переводчиком.

С более чем 1500 экскурсий, проведенных гидом-разработчиком прогулки, большим количеством положительных отзывов, а также возможностью предложить демо-версию со скидкой или минусом оплаты при заключении договора для корпоративных клиентов, вы не ошибетесь с нас.

Доверьте нам уникальный и незабываемый отдых в Санкт-Петербурге!

В этом текст нет ни единой правки. Всё — как ChatGPT выдал, а Гугл перевел. Это можно увидеть по типичной ошибке перевода ближе к концу.

Ну что же, супер. Текст отличный, важные детали учтены, осталось немного его структурировать, отредактировать, добавить заголовки и другой обязательный контент, который мы не давали ChatGPT на вход, но который должен быть на лендинге, например, цены. В следующих итерациях попросим ChatGPT сделать и все это тоже, но пока сделаем сами. Получившийся текстовый прототип лендинга можно также посмотреть в полной версии статьи.

Вместо заключения

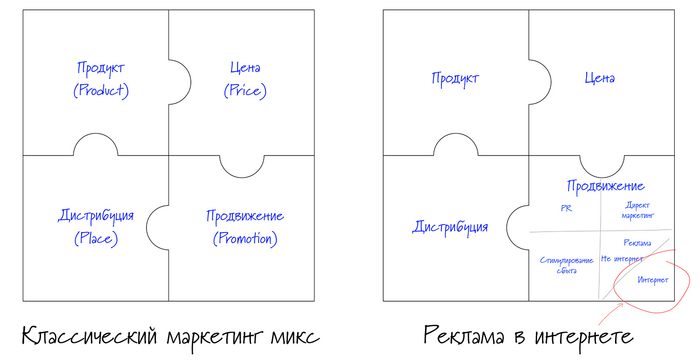

Отличный копирайтинг заключается не только в использовании новейших инструментов и методов, но и в четком понимании продукта и аудитории. Карта ценностного предложения и ChatGPT — это комбинация, которую можно использовать для разработки посадочных страниц. А в следующих статьях будем А/Б-тестировать результаты.

А на фото выше известные копирайтеры Огилви, Бернетт и Бернбах с осуждением смотрят на менее известного копирайтера Марину, использовавшую нейросеть для написания рекламного текста. Я забыл в промпте указать, что копирайтер — Марина, и вот результат! Так же будет и с вашими текстами, если «забыть» указать важные детали. (Одно радует: Midjourney не изменил себе и таки добавил Огилви дополнительных пальцев без подсказки).

***

Спасибо, что дочитали! Это статья из блога Rocketyze но подписаться там нельзя, зато можно вы уже догадались где.