ТОП 10 ритуалов в нашей жизни, которые не работают. Часть 3

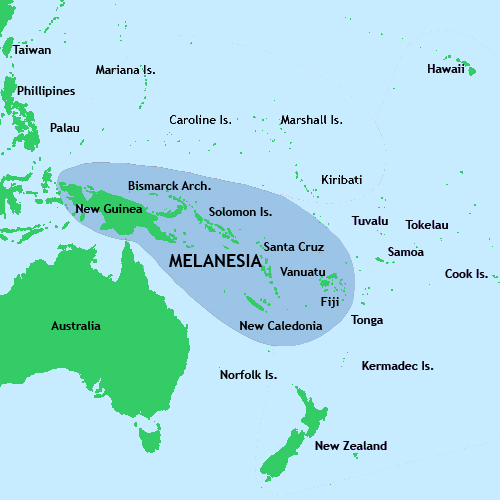

Туземцы и магический самолет (Фото: varldenshistoria.se)

Продолжим тему карго-культа ситуациями из нашей повседневной жизни. Лично я часто сам сталкиваюсь с этой коварной игрой сам.

1. Куплю новый ноутбук и займусь проектом

Ощущение, что только с новой техникой можно продуктивно работать, обманчиво. Мощный ноутбук, планшет или компьютер представляются инструментами, которые волшебным образом улучшат вашу креативность и скорость. На деле, отсутствие навыков планирования времени и привычка отвлекаться на мелочи остаются прежними. Более того, новинка часто отвлекает ещё больше: установка новых программ, настройка рабочего пространства – и вот вы уже забыли про изначальный проект.

2. Абонемент в спортзал = идеальная фигура

Многим кажется, что покупка абонемента автоматически обеспечит регулярные тренировки и здоровье. Первые недели могут быть активными, но мотивация быстро угасает. Важна не сама покупка, а систематический подход, включая изменение питания, выработку дисциплины и чёткий план тренировок. Принятие той мысли, что здоровый образ жизни – это не временно, а навсегда, может изменить ситуацию. Но это требует формирование привычки.

3. Скачаю приложение и начну питаться правильно

Приложения для контроля калорий, составления рациона и напоминаний о питании воспринимаются как магические решения. Но в большинстве случаев пользователи быстро перестают их использовать, забывая о записях и игнорируя напоминания. Это связано с тем, что такие инструменты лишь помогают фиксировать изменения, но не заменяют усилия и силу воли.

4. Планировщик решит мои проблемы с тайм-менеджментом

Красивая обложка, удобные шаблоны – планировщики и ежедневники создают иллюзию контроля над временем. Однако без осознания своих привычек и причин прокрастинации они становятся просто сборниками недоделанных списков задач. Тайм-менеджмент – это не расписание, а умение расставлять приоритеты и отказываться от ненужного.

5. Куплю дорогие книги по саморазвитию и изменю жизнь

Полка с книгами на темы саморазвития, продуктивности и психологии часто становится частью интерьера, а не источником изменений. Многие люди покупают такие книги, прочитывают несколько глав и останавливаются. В результате книги воспринимаются как самоцель, а не инструмент для работы над собой. «Теория работает только тогда, когда внедряется в практику» Капитан Очевидность. Банально, но факт.

6. Начну новую жизнь с понедельника

Классическое откладывание перемен на потом. «Понедельник», «первое число» или «новый год» воспринимаются как точки начала новой жизни. Но такие ожидания часто связаны с прокрастинацией и отсутствием готовности действовать прямо сейчас. Перемены начинаются не с даты, а с действия.

7. Вложусь в дорогой рабочий стол/кресло и стану продуктивнее

Удобный стул, стильный стол или большой монитор создают иллюзию, что рабочее место станет центром продуктивности. Но даже самые эргономичные условия не помогут, если остаются привычки отвлекаться, отсутствует структура рабочего дня или не определены цели.

8. Сделаю ремонт – жизнь наладится

Ремонт или перестановка мебели часто воспринимаются как способ начать всё с чистого листа. Однако перемены в окружении редко решают глубокие проблемы. Внешние изменения дают лишь временное ощущение обновления, тогда как нерешённые вопросы с отношениями, карьерой или личными целями остаются на месте.

9. Куплю дизайнерскую одежду и стану увереннее

Новая одежда действительно может поднять самооценку, но она не решает внутренних конфликтов. Люди покупают брендовые вещи, чтобы выглядеть успешными или уверенными, но это работает только на поверхности. Глубокая неуверенность требует внутренней работы, а не новых аксессуаров.

10. Начну вести блог и стану успешным

Создание профиля в соцсетях кажется лёгким способом заявить о себе. Однако без стратегии, понимания аудитории и регулярного контента блог быстро превращается в ещё один незавершённый проект. Люди бросают это занятие, если успех не приходит сразу, забывая, что такие изменения требуют времени и усилий.

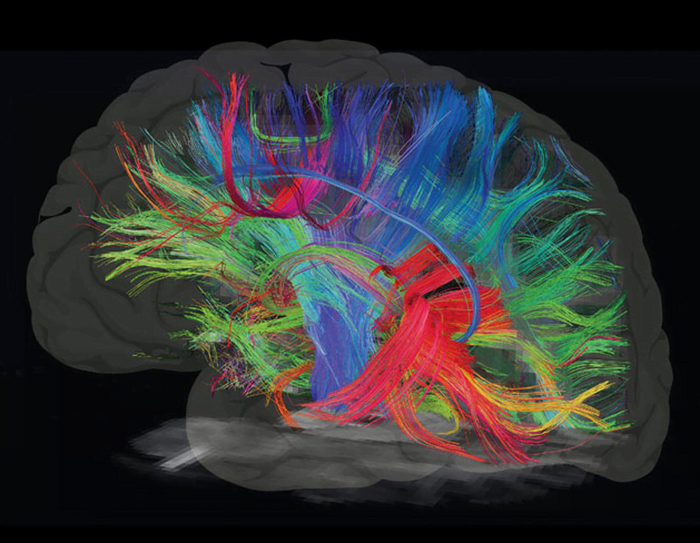

Заключение: Карго-культ в повседневной жизни

Карго-культ – это наша вера в то, что внешние действия или предметы способны изменить жизнь сами по себе. Мы покупаем гаджеты, книги, абонементы или обновляем интерьер, думая, что эти изменения автоматически сделают нас лучше. С точки зрения нейронаук, такие ритуалы часто возникают из-за желания избежать тревожности, упрощая путь к цели. Осознание бесполезности этих действий может быть болезненным, но важно понимать: только последовательные и продуманные шаги ведут к реальным изменениям. Перестаньте ждать магии и начните работать над собой – прямо сейчас.