Японские «Сны о России»

В 1782 году торговый корабль «Синсё-мару», перевозивший рис и саке между японскими островами, попал в сильный шторм, который сломал ему мачту и отнёс далеко на север. После восьми месяцев скитаний по водной глади его прибило к берегам небольшого острова Амчитка в 1783 году, и с этого началось весьма значимое историческое событие, которое позднее станет основой для нескольких книг и фильмов под названием «Сны о России».

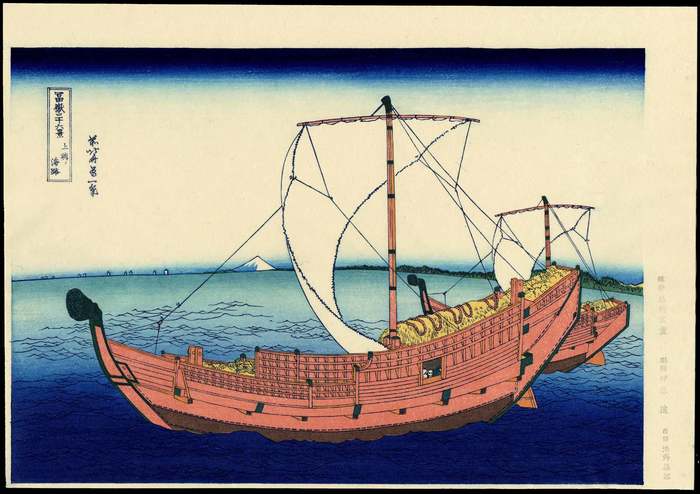

Морской путь в Кадзусу. Кацусика Хокусай

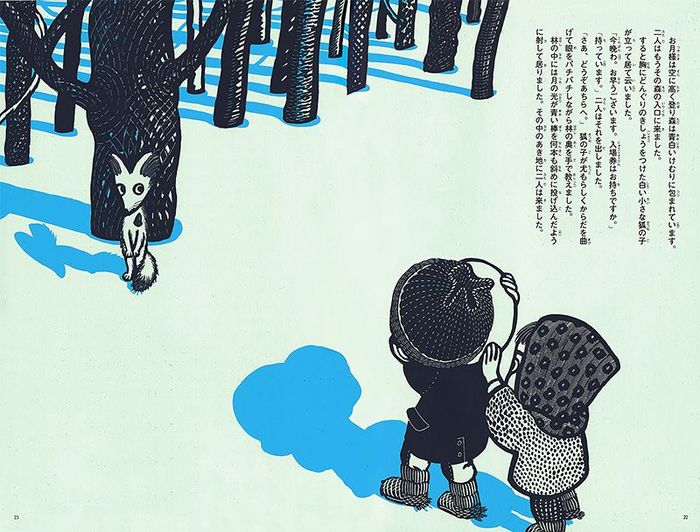

Япония в конце 18 века находилась в самоизоляции. Посчитав, что вместе с иностранцами в страну могут проникнуть новые идеи, религии и вольнодумство, опасные для традиционного уклада, правители запретили заграничным кораблям приставать к берегам страны, а японцам интересоваться другими странами.

Запрещалось хранить вещи, сделанные за пределами Японии, издавать иностранные книги и даже японские книги о других государствах. А тех японцев, кто побывал на чужбине и вернулся, на родине ждала смертная казнь, чтобы уж точно никому ничего не рассказали.

Однако держать всю страну в режиме «никого не впускать, никого не выпускать» сложно, особенно, когда она состоит из нескольких островов, а другие государства смотрят на них как на незанятую зону влияния, и стараются всеми силами убедить сёгунат изменить запреты.

Время от времени в Японию попадали иностранцы – либо потерпевшие кораблекрушение моряки, либо случайно заплывшие торговцы, либо голландцы, чьи корабли сёгунат допускал к берегам, чтобы японские учёные могли исследовать заграничные карты и книги. А иногда наоборот японские моряки случайно попадали в соседние страны.

16 человек с «Синсё-мару», попавших на русский остров, часто называют первыми японцами в России, однако это не совсем так. До них море в разные времена выбрасывало к берегам России и её колоний несколько других японцев, каждый из которых становился важной персоной, открывавшей доступ к языку и культуре восточного соседа. Несколько десятилетий правители и чиновники Российской Империи смотрели на них, как на ключ, способный открыть торговые пути к закрывшимся от мира островам. Ради этого они даже создали несколько институтов для изучения японского языка, которые столетиями были бесполезными, ведь Япония была закрыта для русских.

Но, помня о том, что на родине их ждёт смерть, японцы не торопились возвращаться, тем более, что многие из них становились видными людьми в России. И в этом команда с «Синсё-мару» стала первой.

Японцы не оставляли попыток вернуться домой и ради этого проделали путь через всю Российскую империю от Камчатки до Петербурга, чтобы попросить императрицу о помощи. Из 16 человек экипажа обратно в Японию приплыли только трое – Кодаю, Исокити и Коити – один из которых умер почти сразу по прибытию. Однако им удалось добиться цели, и они стали первыми японцами, вернувшимися из России и рассказавшими сёгунату, чиновникам и учёным о том, что видели.

Путешествие Кодаю по Российской империи – человека купеческого звания, но образованного и начитанного, позволило ему хорошо изучить Россию, и записать все увиденное. Он восторгался просторами русских земель, которые рядом с Японией, где ценился каждый клочок ровной земли, ему казались совершенно необъятными.

Он оказался внимательным наблюдателем и заметил и то, что почвы у нас менее плодородны, что земледелие наше трудоемко, а урожаи скудны, но вот в том, что русские употребляли мало риса, увидел свидетельство их нищеты.

Увиденных им россиян Кодаю описывал высокими, белокожими, голубоглазыми, с крупными носами и волосами каштанового цвета. Он посчитал их людьми уважительными, склонными к миролюбию, но одновременно отважными и решительными, к праздности и безделью не привыкшими.

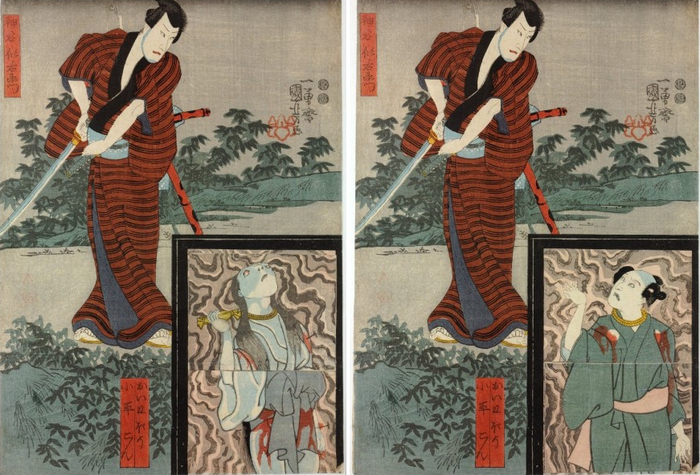

Члены экипажа «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю (слева) и Исокити по возвращении в Японию в 1792 году. Токийский национальный музей.

В июне 1791 года капитан Кодаю прибыл в столицу и был торжественно приглашен в Царское Село. Официальный прием был весьма чинным и произвел на японца сильное впечатление. Впрочем, российских придворных он тоже поразил немало, так как появился при дворе в своем национальном костюме и с самурайским мечом за поясом.

Его историю императрица Екатерина Великая приняла близко к сердцу и пообещала содействие. А когда она подала ему руку, он три раза ее лизнул, чем выразил ей глубочайшее, по его мнению, почтение. Ведь поцелуй японцам был тогда неведом – так глубоко отличались их ментальность и ментальность европейцев.

К счастью, Кодаю привык к сложным японским ритуалам у себя дома, так что он даже посчитал, что в России императорские особы держат себя очень даже просто. А уж когда сам наследник престола цесаревич Павел Петрович усадил его в свою карету, да еще и, не чванясь, сидел рядом с ним, стало для него сущим потрясением, ведь для японца сидеть вот так рядом с сыном императора было равносильно святотатству.

Находясь в столице России, Кодаю охотно выступал с рассказами о своей родине и в университетах, и школах, и на светских приемах и даже... в публичных домах. Видимо он понимал, что закладывает основы добрососедства и понимания между нашими народами и очень старался поддержать достоинство своей страны.

Поэтому, хотя он и не являлся самураем, вел он себя как самый настоящий самурай и на все светские рауты приходил в вышитом шелковом кимоно и шароварах хакама, а также с коротким мечом вакидзаси, вызывавшим всеобщее изумление.

Адам Лаксман – сын Кирилла Лаксмана – руководитель посольства на бригантине «Екатерина» (работа японского художника). Токийский национальный музей.

Но было и ему чему у нас удивляться. Например, тому, что в России делают прививки от оспы, для которых используют гной из оспенных язв коров, которых в Японии было очень мало.

Памятник Петру Первому в Петербурге. Таким его увидел Кодаю. Токийский национальный музей.

Его удивляло, что люди берут воду прямо из реки, а колодцы роют только в деревнях. Заметил, что русские очень любят похваляться своим богатством, но что и нищих в России увидел мало, и то многие из них тюремные арестанты.

Крайне удивляло Кодаю, что после бани россияне пребывали в исподнем. Зато когда он также после бани надел юката (легкий халат), это произвело настоящую сенсацию, и многие стали следовать его примеру и завели себе похожие халаты.

Россия удивила его и отсутствием паланкинов. И даже не столько самих паланкинов, Русские почему-то не хотели верить его рассказам о них: « Не может быть, чтобы люди заставляли других людей возить себя, это же грешно!»

Удивило японцев, что в России молятся изображениям Бога (иконам) и носят на груди его фигурку (крестик). Дело в том, что к этому времени христианство, распространившееся в Японии усилиями иезуитов, было из неё уже давно изгнано, а исповедовать что-то другое, кроме буддизма было опять-таки строго настрого запрещено!

Ложка, вилка и нож – вещи для японца того времени поистине удивительные. Токийский национальный музей.

Но самое удивительное, что проехав всю Россию, а ехал он год, Кодаю в своих записках о России ни единым словом не упомянул о знаменитом русском пьянстве, которое всегда присутствовало в описаниях путешественников с Запада. То есть, судя по тому, что он написал, его не существовало в природе, и это наводит на мысль, а где тогда больше пили?!

Побывал он и во многих злачных местах Петербурга и подробно рассказал о публичных домах, которые очень ему понравились, вполне легально существовали и были в большой популярности у русских людей самого разного достатка и звания.

Удивительно, что внутри эти заведения были богато убраны, а уж обходительность девушек, которые не только не брали с него денег, а напротив, сами дарили ему подарки, превзошла все его ожидания.

Но что больше всего поразило его в нашей стране, так это… отхожие места. В Японии их ставили на четырех столбах, приподнимая над землей, ямы внизу не рыли, а падающие вниз фекалии тут же собирали и… набрав достаточно, продавали в качестве удобрений. Ведь крупного рогатого скота у крестьян не было, им нечем было его кормить.

Японцам был неведом вкус коровьего молока. Лошади были только у самураев. И чем же было удобрять свои поля? А тут такое «богатство», и зимой оно просто так замерзает, а летом пропадает без пользы! Хотя он отметил, что благодаря этому в России нет проблем с добычей селитры (ее тогда получали из земли, которую копали рядом «заходами»!), поэтому и порох в России был отличный!

Ещё одного обстоятельства, так сказать, «интимного свойства», Кодаю также не понял. Вернее, он очень удивлялся тому, что если послушать российских мужчин, то все они то и дело говорят о… «дзоппа ****». Но стоит им только это самое предложить (а среди самураев, да и простых японцев, включая моряков и купцов, сексуальные контакты мужчины с мужчиной считались делом совершенно нормальным!), как они в смущении, а то даже и с гневом отказывались! То есть делать это плохо, а вот говорить, значит, хорошо?! «Тогда зачем же об этом говорить, если не делать?» – удивлялся Кодаю.

Не понял он и российскую систему финансов и кредита. Само понятие «банк» так и осталось для него не более чем красивым зданием. А вот чем конкретно там занимались, он уяснить себе не сумел.

В итоге, он получил-таки разрешение вернуться в Японию. От императрицы на прощание он получил в подарок табакерку, золотую медаль, и 150 золотых червонцев и, непонятно почему и зачем, микроскоп.

Микроскоп, часы и медали – все это Кодаю зарисовал очень тщательно! Токийский национальный музей.

Ну, а правительство поспешило использовать создавшуюся ситуацию для того, чтобы установить с Японией дипломатические и торговые отношения. И вот 20 мая 1792 года трое японцев взошли на борт бригантины «Екатерина» и вместе с первым русским посольством отплыли к её берегам. Визиту придали полуофициальный характер, чтобы в случае чего «не понести никакого урону».

9 октября 1792 года посольство прибыло в Японию, но ему ограничили перемещение, а приплывших японцев хотя и не казнили, но разослали по разным местам, а потом стали допрашивать относительно всего, что с ними произошло в России.

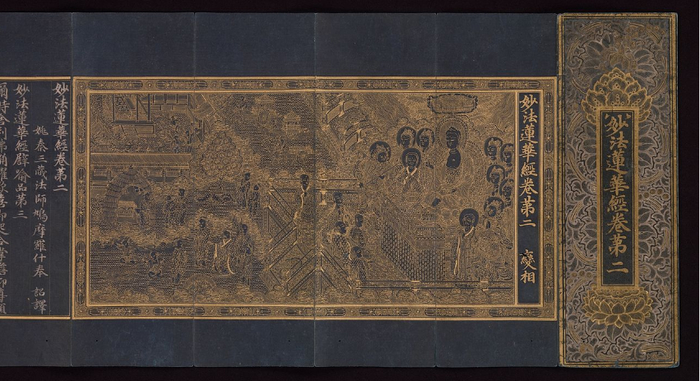

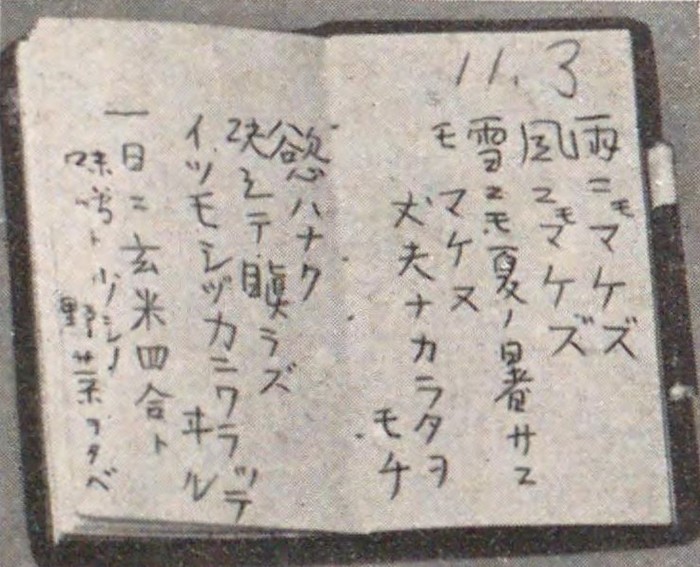

Придворный врач сёгуна Кацурагава Хосю со слов Кодаю написал объемный труд «Хокуса Бонряку» («Краткие вести о скитаниях в Северных водах»), состоявший из одиннадцати разделов. Однако его тут же засекретили и хранили в императорском архиве без права доступа до 1937 года, когда его издали очень маленьким тиражом.

Интересно, что капитан Кодаю составил и первый русско-японский словарь, в котором был целый раздел ненормативной русской лексики того времени, которая, однако, показалась ему вполне употребительной!

Бригантина «Екатерина», доставившая Дайкокуя Кодаю обратно в Японию. Токийский национальный музей.

Ну, а русское посольство находилось в Японии до конца июля 1793 года, и даже сумело получить разрешение на один русский корабль в год, который мог прибыть в порт Нагасаки. Но российское правительство им так и не воспользовалось, а после смерти Екатерины о Японии и вовсе позабыли, так как уж очень она была далеко!

Сейчас можно только лишь гадать, как изменился бы ход истории, если бы России и Японии удалось бы в то время наладить между собой дипломатические и торговые отношения. Возможно, изменилась бы и вся последующая история человечества, и мир бы сегодня был совсем другим?

С другой стороны для того, чтобы контакты между нашими государствами могли сохраняться и развиваться, требовался взаимный интерес. А вот его-то практически и не было! Ну что могла предложить Российская империя японцам с такой территории, как Дальний Восток? Традиционные русские меха, порох, оружие?

Меха им были не нужны, потому, что такова была их культура, а порох и оружие в эпоху Эдо японцам не требовались потому, что в стране царил мир, а воинственные иностранцы до неё еще не добрались. А нет общих точек для соприкосновения, нет и взаимного интереса, нет и контактов на политическом, культурном и всех прочих уровнях, без чего прочные связи двух стран невозможны!

Карта Японии, нарисованная Кодаю.

Карта путешествия Кодаю «туда и обратно».

Воспоминания о жизни Дайкокуя Кодаю в России описал Кацурагава Хосю. Его книга «Краткое изложение услышанного в северных краях» не была издана, но сохранилась в архивах. Вот некоторые факты о русских, которые были в ней изложены со слов Дайкокуя Кодаю.

1. В русском алфавите имеется всего тридцать одна буква, все они обладают звуком, но сами по себе буквы не имеют смысла.

2. В Петербурге и Москве люди почти не говорят на старом русском языке, они общаются между собой на смеси русского, французского и немецкого. Манеры и правила этикета полностью взяты ими от французов.

3. Русские работники не получают оплату своего труда натурой, поскольку выращивание пяти основных злаков не сильно развито. Чаще всего на полях здесь можно увидеть морковь, фасоль, огурцы, арбузы, салат, репу, гречиху. Рис стоит невероятно дорого, потому что привозится из Турции.

4. В пяти верстах от столицы находится большой остров с портом, куда и приходят иноземные суда. В самой стране мало что производится, но благодаря ввозу из-за границы здесь есть всё.

5. Русские церкви намного выше обычных домов и имеют круглые крыши, похожие на перевернутый горшок с латунным крестом наверху.

6. Дома в Петербурге построены из кирпича и имеют четыре или пять этажей. При этом жилье простого народа ничем не отличается от жилья богачей и чиновников.

7. У русских привлекательными считаются те женщины, у которых румяные лица. Горожанки одеваются по немецкой моде.

8. Большинство русских обладают крупными носами и голубыми глазами, а их волосы каштанового цвета и очень мягкие. С бородой ходят исключительно крестьяне, знать и жители городов бороды сбривают. Русские мужчины носят одежду по голландской моде.

9. Люди в России высокие и с хорошей осанкой, они миролюбивы и уважительны. Но вместе с тем они чрезвычайно решительные, отважные и трудолюбивые, поэтому русские не любят тех, кто предаётся безделью и праздности.

10. Русские мужчины и женщины любят делать мудрённые прически, которые потом закрепляются специальной пудрой. Бедняки используют для этого картофельный порошок.

11. Люди, живущие в Сибири, почти все черноволосые и черноглазые.

12. Чиновники, работающие в военных ведомствах, прикалывают к шляпам белый шёлковый цветок, а штатские — чёрный.

13. На лошадях ездят люди обоих полов. Однако дамы сидят в седле, свесив одну ногу и поджав вторую. Крестьянки сидят в седле так же, как и мужчины.

14. Во всех сословиях у одного мужа есть только одна жена, гаремов и наложниц никто не держит.

15. Иностранцы могут жениться и выходить замуж за русских, однако им приходится отрекаться от своей веры и брать русское имя для этого.

16. В летний период все люди отправляются спать в восемь или в десять часов ночи и просыпаются в период с половины четвёртого до половины шестого утра. Большую часть зимы же русские спят с девяти-одиннадцати часов ночи, а поднимаются примерно в час дня.

17. В три летних месяца здесь нет особого зноя, многие ходят в простой одежде из сукна даже без подклада.

18. В России постоянно очень морозно, снег здесь появляется в сентябре и не тает до начала мая.

19. В северных городах, например, в Петербурге и Якутске, до невозможности холодно. Иногда там случается такой мороз, что люди отмораживают себе носы и уши, а также ноги и руки.

20. В русских избах младенцы спят в прикреплённых к потолку больших коробах с тюфяком, набитым птичьим пухом. Если ребёнок начинает плакать, то его качают.

21. Когда в семье появляется ребёнок, то родственники дарят ему подарки и деньги, а самый богатый и достойный из них становится нареченным отцом и имеет право дать имя ребёнку.

22. Русские врачи не делятся на терапевтов и хирургов. Один человек лечит зубные, глазные, женские и детские болезни. Здесь есть аптекари, которые занимаются изготовлением и продажей лекарств.

23. В Москве богачи и чиновники держат негров в качестве прислуги. Обычно их три или четыре, но особо богатые имеют и до восьми чернокожих слуг.

24. Русская водка похожа на отличное сакэ, русское вино — на прокисшее, а пиво исключительно мутное и невкусное.

25. В богатых домах на обед в начале едят хлеб с ветчиной, потом суп из курицы, следом блюдо из говядины, за которым следует рыбный бульон и шарики из теста в молоке. После этих блюд русские едят зажаренного гуся и пьют жидкую кашу, закачивая трапезу кофе и сладостями. Многие после обеда спят целый час.

26. Простой народ на обед есть всего одно блюдо, приготовленное из рыбы или говядины, закусывая его хлебом. Кухонная утварь сделана из олова или дерева, а ложки бывают деревянные или медные.

27. В русских кушаньях полно сливочного масла и очень много сахара. Многие хозяйки сначала закладывают внутрь птицы и рыбы белые сливы, апельсины, виноград, намного реже — крупу или рис, а потом пекут их в печи.

28. Женские роли в театрах играют исключительно женщины. Часто они крутят романы с мужчинами-актёрами.

29. Русские не отмечают ни пять сезонных праздников, ни Новый год, но отмечают день рождения российской императрицы, её внуков и престолонаследника.

30. Большинство домашних и сельскохозяйственных животных здесь подвергают кастрации, поэтому они все толстые, но с красивым цветом шерсти.

Далее представлены фотографии из фондов РГБ:

(...) Закон не велел пользоваться вещами, сделанными за границей, их нельзя было продавать и дарить, но Кодаю оставили все, чем он разжился в России. Сёгун пожаловал ему тридцать золотых рё и ежегодную пенсию в три рё — одного рё хватало, чтобы человек двенадцать месяцев покупал себе рис. А потом Кодаю и Исокити спрятали от людей: им запретили рассказывать о своих путешествиях и навсегда отправили в расположенный около Эдо райский уголок — сады, где выращивали лекарственные травы. Сёгун решил, что работать в полях они не должны: пусть отдыхают от своих странствий, живут в мире и покое, ни о чем не заботясь. Покидать, однако, свое новое место жительства путешественникам было строжайше запрещено... Вскоре сёгун снова отправил к Кодаю придворного ученого Кацурагаву, приказав ему написать книгу о России.

Кодаю прожил еще тридцать шесть лет — большую часть этого времени он отчаянно тосковал. Открывшийся ему огромный мир съежился до размеров небольшой деревни, он скучал по морю и новым землям. Он рвался в Японию, чтобы увидеть семью, но за те девять лет, что Кодаю не было, мать умерла, а жена вышла замуж за другого. Переданное голландскому послу письмо в Японию так и не попало, и родные решили, что Кодаю погиб. Около бухты Сироко, там, откуда его корабль вышел в свое последнее плавание, поставили памятный камень, около него каждый год приносили жертвы.

И все же жизнь продолжалась: он женился во второй раз, на совсем молоденькой девушке, их сын начинал посыльным в одной из книжных лавок Эдо, а потом получил образование и стал ученым — знатоком Китая. Жизнь шла ни шатко ни валко, без цели и горя, потрясений и радости, но он знал, что после него на земле останется след. Кацурагава долго с ним разговаривал, делал записи и составил трактат «Краткие вести о скитаниях в северных водах». Там были и описание России, и русский словарь. Сёгун и его приближенные прочли этот труд, а потом книгу засекретили и спрятали в архивах.

Однако служащие архива оказались не столь законопослушными, и почти сразу записи Хосю и допросов Кодаю оказались скопированы и изданы – так появились первые «Сны о России».

Черновики Кацурагава сжег.

Так выглядел «Синсё-мару», на котором Кодаю отплыл из Японии 4 января 1783 года

...Он рассказывал придворному ученому о петербургской сокровищнице, где собраны диковины со всего света, там есть даже магнит, притягивающий к себе огромные якоря, о приезжающих в Россию греках, путая их с неграми: мол, черны как смоль, курносы и курчавы, с вывернутыми красными губами. О том, что в этой земле нет ни луков, ни лат, о сложенном из разноцветных камней дворце русской императрицы, где потолок и стены стеклянные, а стыки между стеклом отделаны бобровым мехом. О том, что перед обедом русские едят хлеб с копченой свининой, а после него — горячее молоко со сваренными в нем сладкими кусочками теста…

Кодаю явился во дворец сёгуна в невиданном одеянии: камзоле, коротких штанах и башмаках с пряжками.

Кацурагава спросил его, что в России главное, и Кодаю, поразмыслив, ответил: «В этой земле никогда не платят злом за добро».

Ему очень хотелось, чтобы «Краткие вести о скитаниях в северных водах» не затерялись в архивах, чтобы эти рассказы сохранились и когда-нибудь их прочли. Раем Россия не была. Он видел просящих милостыню колодников, умоляющих прохожих: «Подай, батийска», видел наказание кнутом, когда над спиной преступника поднимается кровавый туман, странных диковатых людей, плохо возделанные поля... И все же там к нему отнеслись добрее, чем на родине — и об этом Кодаю тоже будет помнить до конца жизни.

***

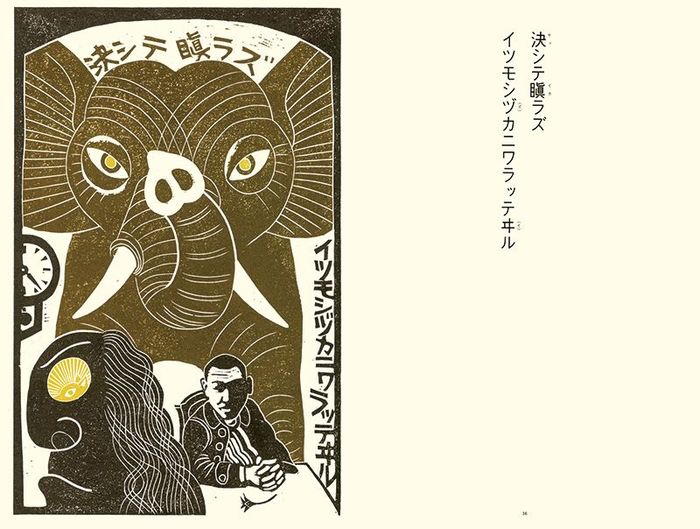

А «Сны о России» вполне можно назвать бестселлером тех лет. Официально издавать подобные книги было запрещено, потому их копировали и распространяли тайно – иногда это делали в издательствах, иногда любители, иногда дополняли текст картинками, иногда второпях и не очень внимательно. Потому до наших дней дошло несколько вариантов «Снов о России», которые немного отличаются друг от друга.

Даже само название книги стремится оградить владельца от возможных преследований со стороны государства. Как поясняет вступление, эта «рукопись, как то видно из заглавия, есть запись разговоров во сне. В этих рассказах имеется и такое, что стоит послушать, а коли что окажется и не так, то отнеситесь к этому, как к сонному бреду, и не посетуйте на него».

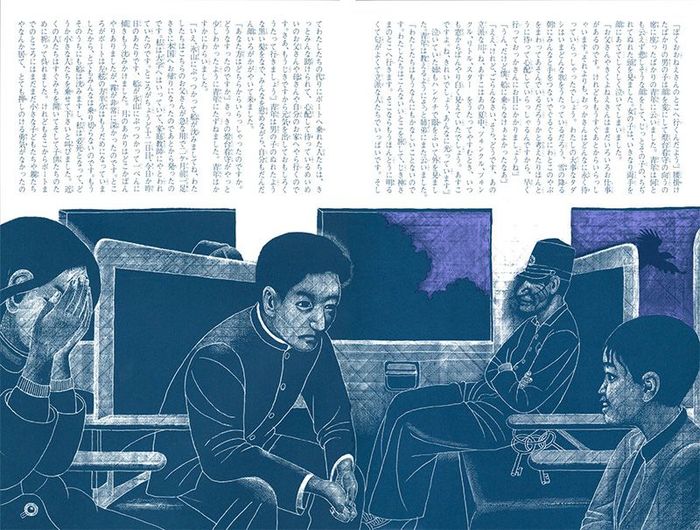

Самая известная версия, сопровождавшаяся цветными иллюстрациями, была переведена на русский в научном издании «Оросиякоку суймудан» в 1963 году. Сама рукопись довольно короткая – немного сведений о России, немного предыстории и запись разговора Кодаю и сёгуна. В оригинале она занимает всего несколько десятков страниц крупным шрифтом. Перевод дополняет её комментариями о положении в стране, пояснением японских терминов и сравнением разных версий рукописи друг с другом.

Впрочем, для русского читателя гораздо интереснее будут другие «Сны о России».

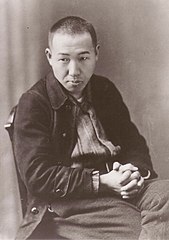

Века спустя, в 1968 году, известный и плодовитый автор исторических романов Ясуси Иноуэ обратил внимание на это значимое для японо-русских отношений событие и решил написать о нём книгу.

Ясуси Иноуэ

Как писатель, Иноуэ прославился глубокими познаниями в истории Японии, и к написанию книги подошёл фундаментально. Он изучил не только оригинальные «Сны о России» и записи японских учёных, но и работы иностранных путешественников, посещавших восток России в те времена, русскую историю, записи русских первооткрывателей, покорявших восточные и северные области.

Хотя его «Сны о России» являются художественным произведением, в них включено множество исторических справок и цитат исследователей, не только о путешествии японцев, но и в целом о культуре Российской империи.

Такой взгляд со стороны может быть весьма интересен. В первую очередь тем, что изучая историю России Иноуэ обращал внимание совсем не на те её стороны, которые страна обычно выставляет напоказ. Например, у него довольно подробно описываются отношения между русскими и аборигенами из «колоний» - захваченных восточных территорий. Довольно тёмная страница русской истории, как и любой захват колоний.

К тому же, несмотря на собственную осведомлённость, Иноуэ удалось передать в романе взгляд на русскую культуру с точки зрения людей, совершенно с ней не знакомых, для которых что татуировки алеутских женщин, что православные кресты – одинаково странная диковинка.

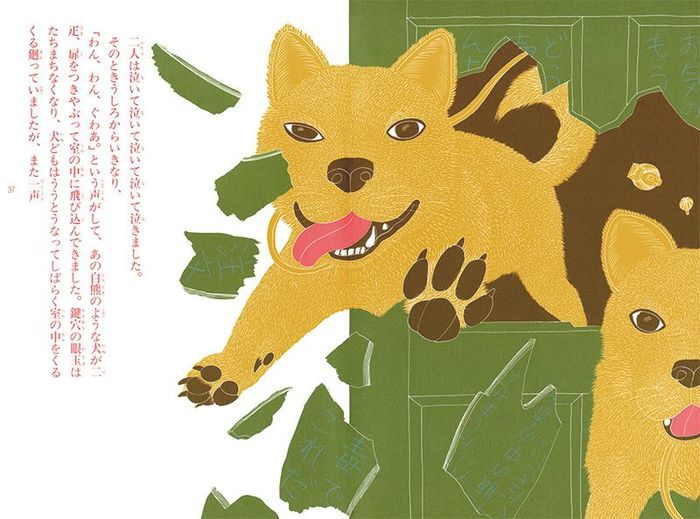

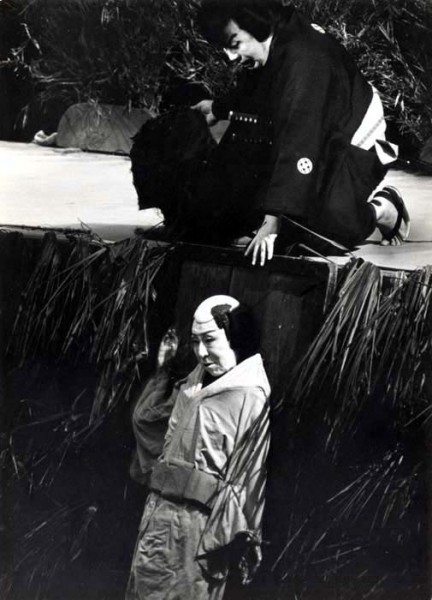

В Советском Союзе «Сны о России» вызвали немало интереса – как их оригинальная версия, так и переработка от Иноуэ. Под конец существования страны был задуман совместная русско-японская экранизация, которая была выпущена уже после развала СССР – в 1992 году.

А вот Япония к тому времени тесно общалась с другими странами, и книги об иностранцах больше не вызывали такого ажиотажа. Хотя само путешествие японцев в Россию сохраняло определённый интерес публики – кроме «Снов о России» оно было описано ещё в нескольких десятках книг, комиксов, исследовательских работ и театральных постановок – роман Иноуэ оказался не самым популярным произведением писателя. Возможно оттого, что исторические отступления сделали художественное произведение слишком сухим и тяжеловесным, а художественный вымысел в то же время исказил исторические факты.

О Россия!

Ты мчишься, летишь,

И в движенье своем

Ты свободна.

Ты летишь надо всеми странами,

Над бесчисленными смутами и сварами,

Птица-тройка!

Ты летишь!

Мчишься ты над миром —

Над Европой,

Над Азией, над Африкой,

Над бескрайней Америкой,

Надо всеми правительствами и народами,

Надо всеми церквами и верами,

Надо всеми кабальными договорами.

Птица-тройка!

Ямщик твой сегодня

Крестьянин, рабочий,

Человек в пропотевшей рубашке на грязном теле,

С грудью нараспашку, с загорелой обветренной кожей,

И в руках, привыкших держать мотыгу,

Он сжимает сейчас крепкие вожжи.

Не оглядываясь, он смотрит вперед, на дорогу.

И относит назад конские гривы, готовые оторваться,

И с боков лошадей падают клочья пены,

Но уверенно, почти земли не касаясь,

Скачет вперед,

Мчится, летит тройка!

Момота Содзи

Ссылка на книгу Ясуси Иноуэ: https://librebook.me/sny_o_rossii

Фильм по роману Ясуси Иноуэ "Сны о России" 1992 года