В качестве предисловия.

Несколько лет назад (а конкретно - в декабре 2016 года, вскоре после очередного НСКФ) появилась идея создания книги о Добровольных Распределенных Вычислениях. Планировалось, что туда войдут материалы, опубликованные в электронном виде на сайте BOINC.RU, а также специально написанные воспоминания участников различных команд и создателей российских проектов. Было даже написано несколько набросков различных глав и статей. Но, к сожалению, это благое дело пока так и не продвинулось в достаточной степени. А жаль.

Но в то время я идею воспринял довольно серьезно и при подготовке материалов попытался связаться с капитанами и основателями нескольких российских команд распределенных вычислений. Одним из откликнувшихся был Hil, один из руководителей мощной российской команды TSC! Russia. Его ответ и воспоминания, на мой взгляд, очень интересно написаны и я с огромным удовольствием их прочитал. И вот по прошествии 3-х лет, я решил, что нечего более тянуть и ждать, когда мы соберемся составить и издать книгу. Мне кажется, что воспоминания Ильи будет интересно прочитать всем, кому не безразличны распределенные вычисления.

А если дело дойдет до реальной книги, то этот текст мы и туда вставим.

В общем, читайте ...

Из истории команды «TSC! Russia»

Написано по воспоминаниям Ильи Радченко (Hil) - одного из капитанов команды

Создание команды «TSC! Russia» имеет свою предысторию.

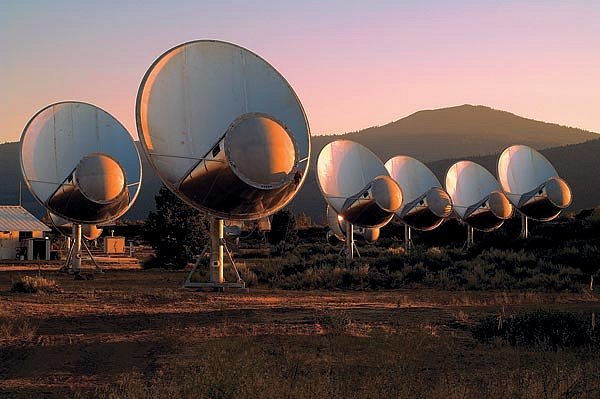

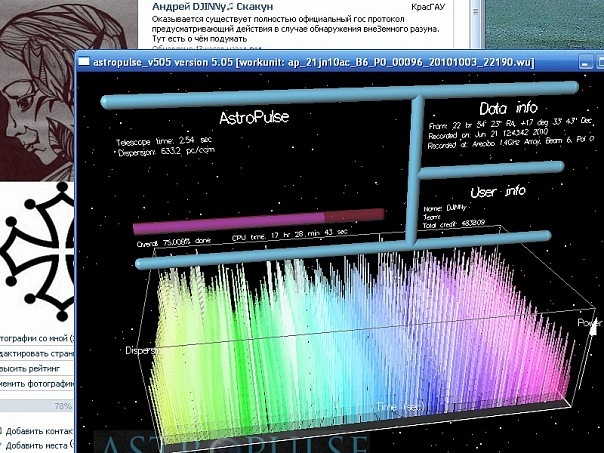

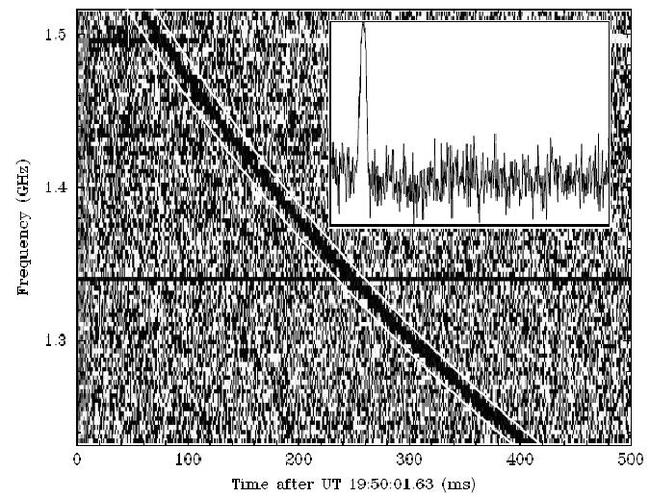

Основателем команды является Wilde, в то время - сотрудник сайта fcenter.ru, соответствующего магазина и ведущий раздела новостей "железа" (под новостями он подписывался Garry Wilde). Однажды он задумался над тем, что наши процессоры большую часть времени простаивают бесполезно, лишь потребляя энергию. Судя по всему, было это в то время, когда он наткнулся на проект SETI@Home, потому что первые зачатки команды были созданы именно в этом проекте.

В форуме сайта fcenter.ru им была создана тема - что-то вроде "давайте займёмся чем-то полезным". В ней и была выдвинута идея: посчитать что-то из области распределённых вычислений. Это было, если память мне не изменяет, где-то в конце 2000 года.

На призыв откликнулось несколько человек, тем более, что эти расчеты оказались хорошим средством для организации соревнований, в том числе - соревнований процессорных платформ. В тот момент как раз появились процессоры Pentium IV (пока что Willamette), у многих были ещё Pentium III Coppermine и более древние «камни», а кто-то использовал и Athlon-ы. Люди считали, обменивались результатами, смотрели на графики своих успехов. В общем, было весело и интересно.

Через некоторое время участия в проекте SETI@home, возникла идея объединиться в команду. Но оказалось, что российская команда с названием «Russia» в проекте уже была создана, и мы не хотели идти «со своим уставом в чужой монастырь», внедрять в устоявшуюся команду собственные представления об участии в РВ. Да и, сказать по правде, желающих искать пришельцев было не так много. Именно поэтому Wilde начал искать другой проект, который отвечал бы нескольким критериям:

1) был бы очевидно полезен для общества в самом прикладном смысле;

2) в нём не было бы ещё сильной команды российских распределёнщиков;

3) клиент РВ был бы красив, удобен (в первую очередь, для повсеместного тогда dial-up соединения), а статистика проекта позволяла бы устроить хорошее соревнование.

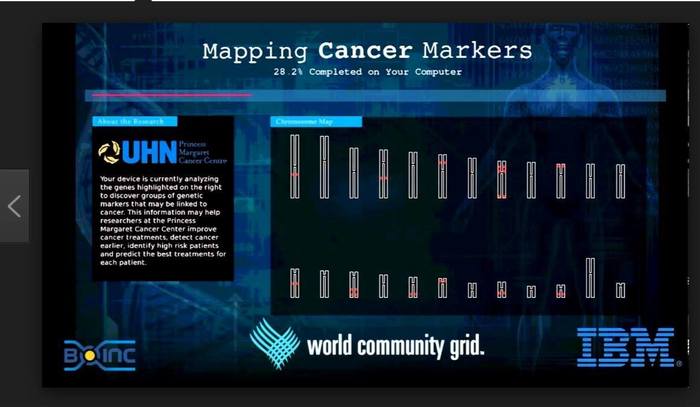

В итоге поисков и проб на свет появилась идея создать команду «Russia» в проекте Community TSC (собственно, это аббревиатура одной из неизлечимых болезней). Проект искал лекарства от болезни tuberous sclerosis complex, а также от рака. Так что с полезностью гипотетических результатов проекта, если бы они были, всё обстояло просто замечательно.

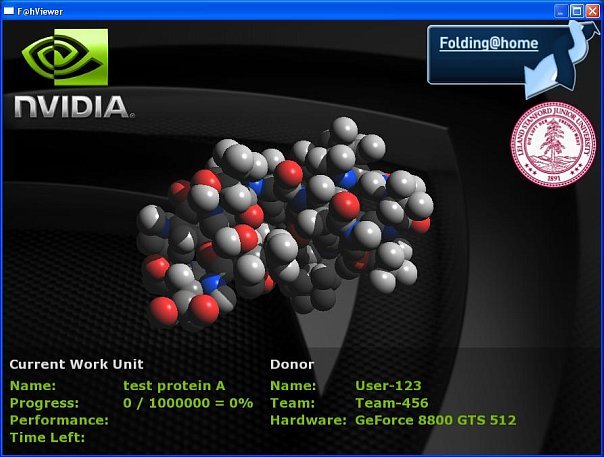

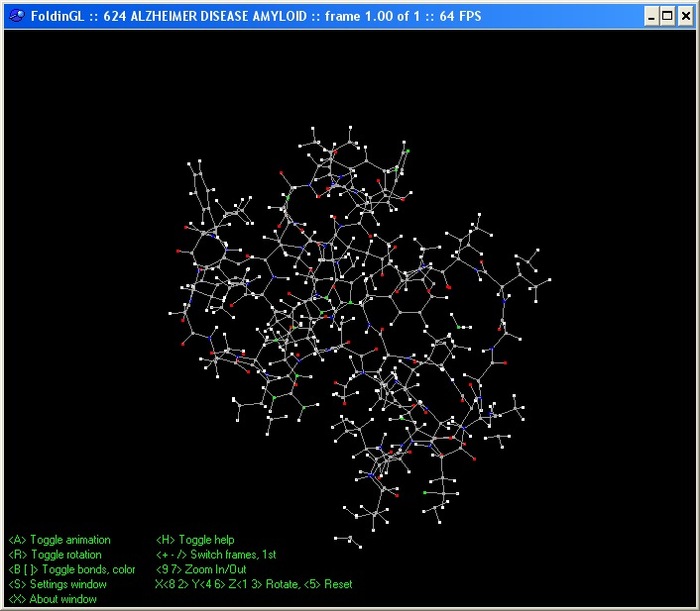

В проекте не было ни одной российской команды. Кроме того, клиент был очень красив (визуализация обработки молекул первое время буквально завораживала), позволял создать хороший кэш заданий (чем выгодно отличался от Folding@home). Правда, нагрузка на dial-up была достаточно велика.

Таким образом, команда «TSC! Russia» была создана изначально как команда «Russia» в проекте TSC (Community TSC). В дальнейшем, чтобы иметь уникальное название в других проектах, была добавлена приставка TSC! (которую позже стали расшифровывать как The Successful Crunchers (успешные счётчики) - в честь того, что, забегая вперёд, мы стали, пожалуй, первой российской командой, взявшей первое место в одном из международных проектов РВ). В некоторых проектах в экспериментальных целях создавались неофициальные команды типа «Russia@TSC» в проекте Distributed Folding. Но они не поддерживались на форуме (или почти не поддерживались), и в итоге не получали популярности.

На сайте Ф-Центра нам выделили свой отдельный форум (как выяснилось позже, без санкции администрации), тогда же Wilde договорился с работниками сайта overclockers.ru о создании для команды второго форума на их конференции. Через неделю администрация Ф-Центра узнала о самовольном создании спецфорума для команды и велела его закрыть. Надо иметь в виду, что многие тогда относились к РВ как к вредному занятию, "какому-то вирусу" и его пропаганда воспринималась негативно.

Жить в рамках одной темы на форуме после того, как имел целый форум с разными темами, было не очень комфортно… Так наша команда, собственно, и переехала на более дружелюбный к нам форум overclockers.ru. Ко всему прочему, overclockers был значительно более посещаемым ресурсом, а РВ оказались мощным средством тестирования стабильности разогнанных процессоров тогдашних компьютеров. Специализированные "нагревалки" сильнее грели, но не очень тщательно отслеживали стабильность, тем более, что их нагрузку никак нельзя было назвать типичной и повторимой в реальности. РВ давали более эффективный результат - если вычисления сбоили, то это был верный признак нестабильности разогнанной машины.

Wilde был признанным капитаном команды, а я, как-то с самого начала, в силу активного участия в делах команды стал чем-то вроде вице-капитана (позднее, когда Wilde отходил от дел, он передал мне все свои "регалии", типа паролей доступа к командам и сайтам; кажется, были даже и формальные выборы, но серьёзных конкурентов в ту пору не было).

С 2001 года мы начали активно набирать обороты в нашем первом проекте. Команда росла, многие подключали не только личные, но и рабочие машины (и увы, не всегда с согласия их владельцев - за что пара человек поплатились, кто-то даже потерял работу). Всего за несколько месяцев мы создали мощную по меркам Community TSC команду, которая легко вышла на первое место.

Во многом это стало возможным благодаря личным усилиям основателя и первого капитана команды. Он не только написал первую версию сайта команды, но и развернул широкую агитацию как научно-гуманистического (о пользе проекта для людей), так и патриотического толка (продвинуть команду России в топ команд проекта). Он же пресёк попытки влить нашу зарождающуюся команду в другое сообщество российских распределёнщиков - тогда это была команда «Russia» во многих проектах, созданная при сайте distrubuted.org.ru (позднее - distributed.ru).

Под конец нашего "штурма" в проекте Community TSC группа немцев, почитав наши патриотические "речёвки" на форуме, обиделась, что русские их опережают, и попыталась создать "суперкоманду" «Deutschland», которая, по их идее, должна была заткнуть нас за пояс (ведь в сумме все немецкие команды давали проекту больше вычислительных ресурсов). Однако их идея "объединиться против русских" не возымела большого эффекта. Немцы из разных команд в большинстве своем поддержали идею "поздравить русских с их успехом", а не устраивать битву наций. Команда «Deutschland» посчитала немного и развалилась, а мы взяли первое место в проекте Community TSC, которое удерживали даже после ухода из проекта - вплоть до сброса всей статистики во время очередной пертурбации проекта.

Когда первое место было взято, возник интерес побороться за первые места и в других проектах. Многим был бы интересен российский проект, которых почти не было. На кафедре молекулярной динамики МГУ был создан в это время проект MD@Home, который не показался Wilde достаточно солидным, но был интересен именно своей "российскостью", к тому же это было немного иное направление РВ - не поиск лекарств, а исследование белков (фолдинга белков, который уже тогда исследовали минимум три проекта РВ, а позднее и больше, доходило до пяти или шести). В отличие от Folding@Home, MD@Home имел кэш заданий и подходил для «диалапщиков». Я, честно говоря, тогда был горячим сторонником этого проекта.

Мы вступили в проект небольшими силами, но в силу его небольшой популярности в мире имели в нём хорошее место. К сожалению, в случае с MD@Home мы впервые столкнулись с явной недобросовестностью организаторов. Однажды проект просто закрылся, без каких-либо объявлений и объяснений, а организатор проекта Константин Леонтьев на попытки с ним связаться, никак не реагировал. По сей день, причина закрытия проекта остаётся неизвестной, и это очень большая претензия в адрес организаторов открытых проектов распределенных вычислений. Закрывать проект — вот так, без объяснения причин и извинений или благодарностей тем, кто вложил свои ресурсы, нельзя назвать этичным поступком.

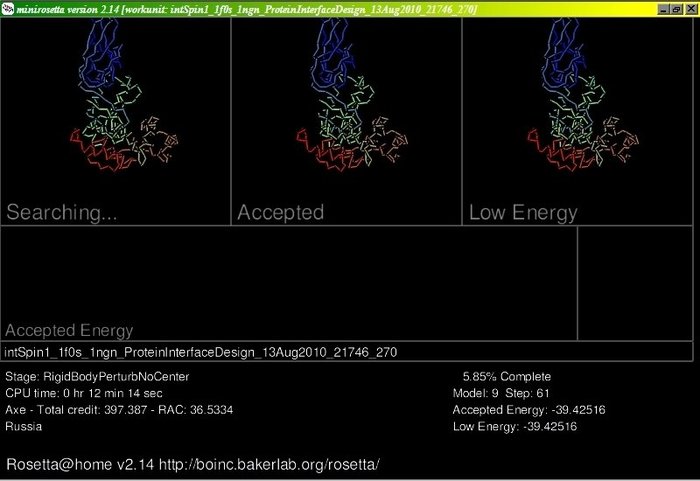

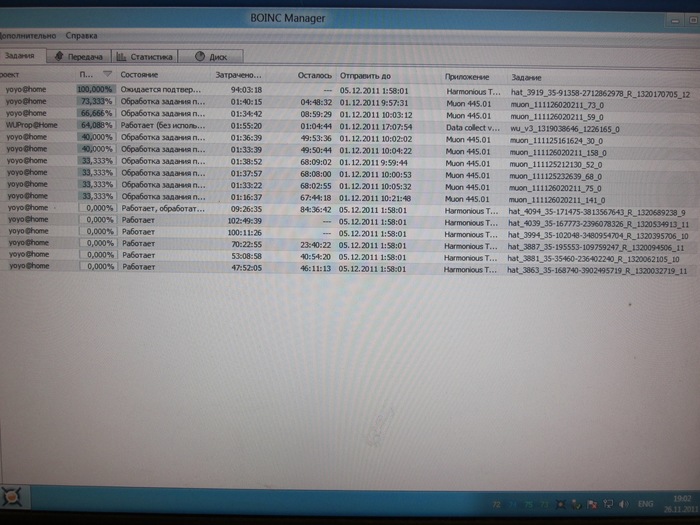

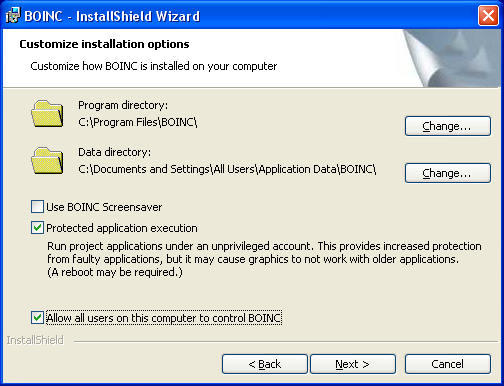

Однако идея участия в проектах РВ в области фолдинга белков не оставляла команду. В это время мы нашли ещё два проекта в области фолдинга на платформе BOINC - пока ещё довольно несовершенной, но уже предлагавшей ряд преимуществ. Речь о Predictor@home и Rosetta@home. Первое время их поддержка на форуме команды была неофициальной, затем, уже после того, как я стал капитаном команды, все ограничения по ним были сняты. Впоследствии Rosetta@home стала вторым основным проектом команды, наряду с Folding@home.

Наш основной проект Community TSC, однако, не только уже не представлял большого спортивного интереса для команды, но и вызывал ряд вопросов в части собственно эффективности поддержки доноров в проекте. Научная часть проекта всё чаще подвергалась критике, иногда начинались проблемы с клиентом, а отношение к пользователям было скорее наплевательским. В результате постепенно накапливающихся проблем в какой-то момент команда приняла решение покинуть проект вовсе.

При этом, поскольку платформа BOINC всё ещё вызывала много вопросов у участников «TSC! Russia», а желание заниматься поиском лекарств было гораздо сильнее, чем желание поддерживать исследование белков вообще, было принято решение попробовать участвовать в проекте Find-a-Drug, который в то время казался очень перспективным, имел сбалансированное ПО и хорошую репутацию в сообществе распределённых вычислений.

Команда поддерживала этот проект достаточно долго, мы даже писали собственное ПО для анализа статистики, которое было не особенно ресурсоёмким, что важно для того, чтобы не отнимать процессорное время у вычислений (впрочем, традиция писать свой софт сохранилась и позднее: для последующих проектов также делались определённые программы силами участников нашей команды). На мой взгляд, период поддержки Find-a-Drug стал временем высочайшего морального и количественного подъёма команды. Именно за время вычислений в этом проекте мы выковали наибольшее количество кадров и имели самое большое число участников.

К сожалению, в определённый момент проект Find-a-Drug прекратился в связи с явной нехваткой финансирования. Основатели проекта обещали, что результаты нашей работы будут использованы, однако по сей день информации о результатах этого использования нет. Это, как мне кажется, существенно подорвало веру многих участников команды в РВ в целом и, по крайней мере, в проекты, не имеющие под собой солидной финансовой и организационной базы. Именно эти соображения и продиктовали, по большому счёту, выбор Folding@home в качестве приоритетного проекта.

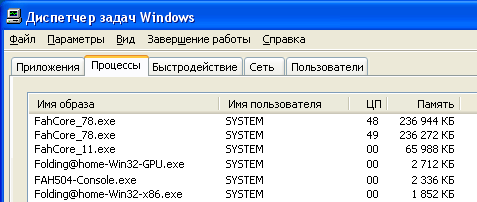

К тому моменту dial-up перестал уже быть основным способом соединения, к тому же некоторые ухищрения позволяли создать кэш заданий и для Folding@home. Ещё одним притягательным элементом для многих оверклокеров, привыкших к тончайшей настройке своих систем, стала возможность получить от своей системы больше очков путём тонкой настройки клиента F@H. Выбирая те или иные настройки, на том или ином процессоре можно было получить больше очков. Например, ядро GROMACS быстро считало на Pentium, но очень медленно на Атлонах, а ядро TINKER вело себя совершенно противоположным образом. Позднее добавилось шаманство с многопоточными процессорами, которые требовали запускать несколько клиентов, а затем с поддержкой многопоточности в клиенте F@H, которая имела много тонкостей в настройке. Жизнь в проекте F@H была довольно интересной.

Примерно в этот период Wilde, очевидно, утратил интерес к ведению дел в команде и постепенно передал мне все «бразды правления». Хотя первичный задор участия в РВ уже несколько спал, однако команда оставалась мощным и прочным организмом, скованным общей идеей помощи человечеству и желанием занять высокое место в мировом рейтинге.

Через некоторое время проект Predictor@home зачах и закрылся, а вот проект Rosetta@home стал достаточно «взрослым», чтобы быть уравненным в правах с F@H, так что команда имела два официально поддерживаемых проекта. Как известно, в итоге в R@H нам удалось взять первое место и достаточно стабильно его удерживать. Что до F@H, то в силу мощной его поддержки по всему миру, мы не смогли взять первое место, но довольно долго были среди самых мощных команд, и даже сейчас, при наличии «читерской» команды EVGA (куда «добровольно-принудительно» попадали многие обладатели видеокарт данной марки) и «коммерческой» команды Curecoin, всё ещё на восьмом месте по вкладу в проект и, безусловно, первые среди российских команд.

Около 6-7 лет назад мой интерес к РВ стал угасать, тем более, что занятость по работе, напротив, становилась всё больше. Я стал искать возможность передать управление командой другому её участнику. В итоге это и было реализовано. К сожалению, последние годы команда уже была в довольно слабом состоянии - многие считали, но немногие реально участвовали в жизни команды как сообщества. Если в период расцвета наши online-встречи в Москве иногда собирали до 15 - 18 человек, то к моменту моего ухода из капитанов было удачей собрать хотя бы человек 6 - 7, а в форуме и на сайте никаких работ по наполнению контентом практически не велось. Однако надеюсь, что это лишь временное проявление общего спада интереса к РВ среди российских добровольцев в последние годы. Главное, что, несмотря на проблемы и сложности, команда существует, продолжает активно считать, общаться в форуме и развиваться.

https://boinc.ru/