Совершенно секретно: как советская разведка вела тайные переговоры с помощью целлофана и химии...

Легендарный советский разведчик Конон Трофимович Молодый – именно он был изображен в качестве главного героя в знаменитом советском фильме «Мертвый сезон» – отправлял из Лондона своей семье в Москву необычные письма на бесцветных, крохотных (1 х 1 мм) чешуйках целлофана, аккуратно спрятанных в книгах, пересылаемых обычной почтой. Как же он создавал такие письма, и как их можно было прочитать?

Полковник советской разведки Молодый пользовался одной из самых секретных технологий агентурной связи ХХ века — микроточкой. И наш рассказ будет посвящен этому методу особой связи специальных служб, который называют микрофотографией, а иногда микротайнописью.

Вполне возможно, что история микротайнописи уходит в глубину веков. В своей книге The Microdot («Микроточка») американский исследователь Уильям Уайт сообщает, что в 1481 году монах Иоаким Гигантов (Joachimus de Gigantibus) при создании рукописной копии «Псалтыря Св. Иеронима» для библиотеки римского папы Сикста IV умудрился в круге диаметром 12 мм разместить 14 стихов из «Евангелия от Иоанна», содержащих 168 слов из 744 букв, причем каждая буква занимает площадь не более 0,15 мм². Прочитать такой текст без специального увеличения невозможно, но это лишь одно из секретных свойств микротайнописи — чтобы прочесть крохотное изображение, его надо вначале найти!

В 1839 году, после изобретения фотографического процесса английский конструктор инструментов для научных опытов Джон Дэнсер добился уменьшения фотоизображения в 160 раз. Француз Рене Дагрон пошел дальше и приспособил этот фотопроцесс для создания большого количества микрописем и доставки их голубиной почтой в Париж, осажденный в 1870 году немецкими войсками. В то время этот способ тайной связи уже считался французским военным секретом.

Отцом современных методов микрофотографии историки справедливо считают Эммануила Голдберга. Он родился в 1881 году в Москве, в семье военного хирурга и после учебы в Московском университете начал работать в Дрездене, в знаменитой фирме Carl Zeiss. В 1925 году на международном фотографическом конгрессе в Париже Голдберг демонстрирует оригинальную установку для получения микроизображений и показывает широкой аудитории процесс изготовления специального фотослоя с высоким разрешением, без чего невозможно создать микрописьмо. Эти работы Голдберга в дальнейшем и явились основой для появления многих известных методик изготовления шпионских микрописем и конструирования специальной аппаратуры для микрофотографии.

Голдберг вовсе не ставил себе задачу создать портативную установку для получения шпионских микроизображений. Однако ученый показал всем классическую оптическую схему, которую спецслужбы ведущих стран мира взяли за основу для разработки своих собственных уже компактных и доступных для оперативного использования приборов.

Изготовленное и показанное Голдбергом в Париже микрописьмо было похоже на обыкновенную точку в конце предложения. Отсюда и пошло название «микроточка» всех известных методов тайной связи, при которых лист текста формата А4 можно было разместить целиком на кусочке фотопленки размерами 1 х 1 мм и даже меньше. Позже специалисты по микрофотографии часто называли такое сообщение «микрограммой» и даже научились делать ее полностью прозрачной. Это стало уже вторым главным секретным свойством микроточки.

Крохотный прозрачный кусочек пленки можно спрятать куда угодно — в книги, открытки, письма, конверты, небольшие посылки, в мыло, зубной порошок, воск, в кондитерские изделия и любые другие бытовые предметы. Попытайтесь-ка отыскать микроточку, не зная точных координат ее местоположения!

Итак, микроскопические размеры, отсутствие видимого изображения и безграничные возможности спрятать микроточку для пересылки или хранения сделали этот метод одним из самых массовых технологий тайной связи. Надо сказать, что можно изготовить микроточку и гораздо меньших размеров. Но специалисты оперативно-технических служб справедливо полагали, что многие агенты, не имеющие профессиональной подготовки, не смогут надежно и уверенно работать со столь крохотными предметами. И поэтому наиболее ходовым размером для микроточки стал считаться 1 мм2.

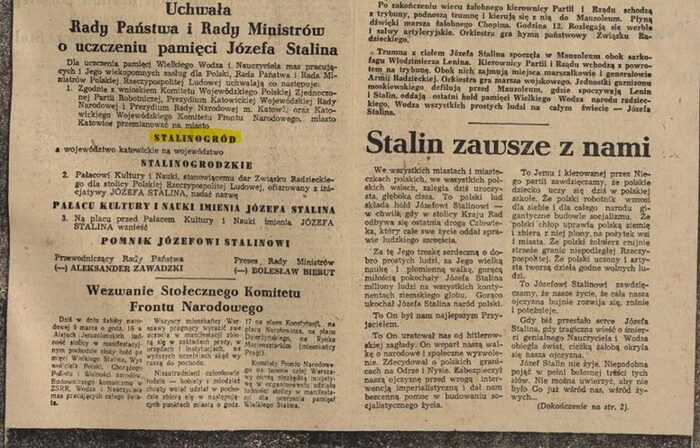

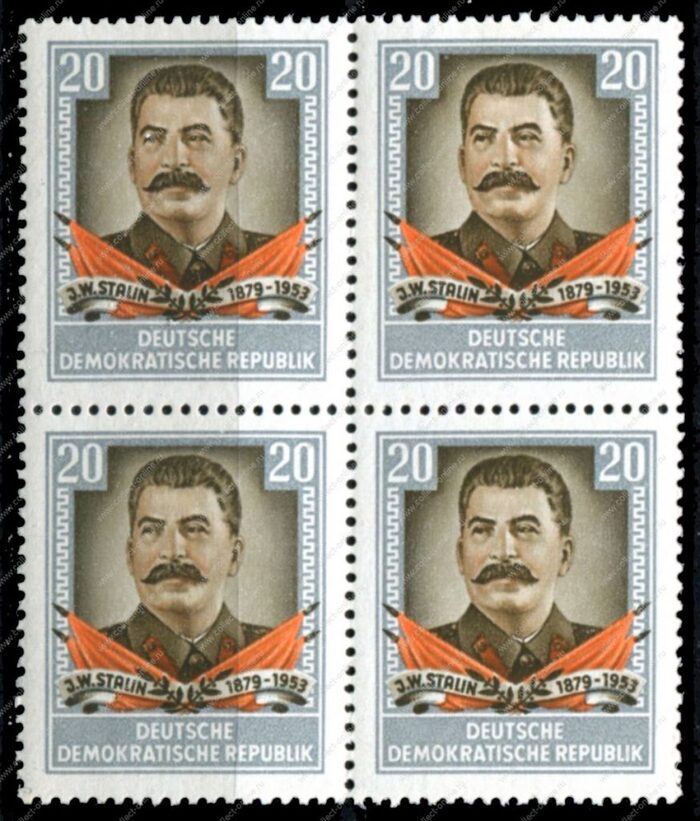

В опубликованных исследованиях по истории микрофотографии часто упоминается военная разведка Веймарской и нацистской Германии абвер (Abwehr), которой приписывают первенство в оснащении своих шпионских резидентур стационарными и переносными (в заплечном ранце) установками для изготовления микроточек. С их помощью абвер начал активную секретную связь с агентами в Западной Европе, Северной и Латинской Америке.

Однако Германия недолго оставалась лидером в оперативной микрофотографии, поскольку британским спецслужбам с помощью агентов-двойников удалось узнать о новом способе связи и разработать свои методики изготовления микроточки в период Второй мировой войны. Британцы поделились секретами микрофотографии с коллегами из США и заодно дали нелестную оценку советским методам изготовления микроточек, утверждая «о существенном отставании Советов». Наивные англосаксы и не подозревали, что знаменитый разведчик ХХ века Ким Филби, занимавший высокий пост в британских спецслужбах, конечно же, передал СССР все новейшие британские секреты микрофотографии и тем самым существенно помог советским ученым и конструкторам усовершенствовать собственные методики и создать специальные приборы для изготовления и чтения микроточек.

Активность использования микроточек в довоенный и военный периоды сдерживалась довольно сложной процедурой изготовления светочувствительного слоя с высоким разрешением. Изобретенный перед войной целлофан обратил на себя внимание своей прочностью и способностью впитывать химические растворы, не меняя оптических параметров. Специальные службы СССР и стран Варшавского договора сразу взяли «на вооружение» целлофан, который как будто специально был создан для микрофотографии: фотоизображение формируется внутри пленки, а его поверхностный слой надежно защищает микрограмму от царапин и воздействия кислот.

Большим преимуществом связи с помощью микроточек была доступность всех компонентов процесса их изготовления. Химические реактивы можно было купить в любой аптеке и фотомагазине, а целлофан до сих пор применяется как ходовой упаковочный материал (его не надо путать с упаковочными пленками на основе поливинилхлорида). Для чтения микроточки часто использовали любительские микроскопы, а также специально изготовленные оптические приспособления, которые надо было хранить в тайниках или контейнерах. Любопытный факт — в 1941 году шефу американской контрразведки Эдгару Гуверу показали через микроскоп немецкую микроточку, переданную ФБР агентом-двойником (британским и немецким). Гувер был так потрясен, что сразу уведомил президента США, а затем и американскую прессу об успехе своей контрразведки, обнаружившей новый секретный способ вражеской связи. Однако историки спецслужб по-другому оценили поступок Гувера, поскольку президенту Рузвельту почему-то не сказали о содержании микрограммы. А там была инструкция германской разведки, предписывавшая агенту собирать данные об обороне военно-морской базы США в Перл-Харбор. Эта информация явно предназначалась для передачи японским союзникам, которые три месяца спустя провели внезапный налет на базу.

Но вернемся к процессу связи с помощью микрописьма. Во время проявления и чтения микроточки необходимо было соблюдать меры предосторожности. Ветераны КГБ рассказывали об одном случае, когда в оперативно-техническом отделе Комитета извлекли из присланной агентом открытки микроточку, проявили ее и аккуратно положили просушить на салфетку, после чего сотрудники закурили и позволили себе расслабиться. Неожиданно один из офицеров чихнул, и... микроточку так и не смогли найти после долгих поисков всем отделом. Биографию чихнувшего офицера спасла вторая, запасная микроточка, спрятанная агентом уже в другом месте, согласно наставлениям инструктора, который несколько лет назад заботливо обучал и тщательно проверял навыки овладения учениками непростыми методиками оперативной микрофотографии.

Итак, давайте попробуем изготовить микроточку, а затем ее спрячем, как это сделали авторы в своем музее. Фактически микроточка формируется на маленькой фотопластинке, обладающей высоким разрешением. Эту фотопластинку мы сделаем сами из небольшой стеклянной панельки, на которую прикрепим размоченный в воде целлофан.

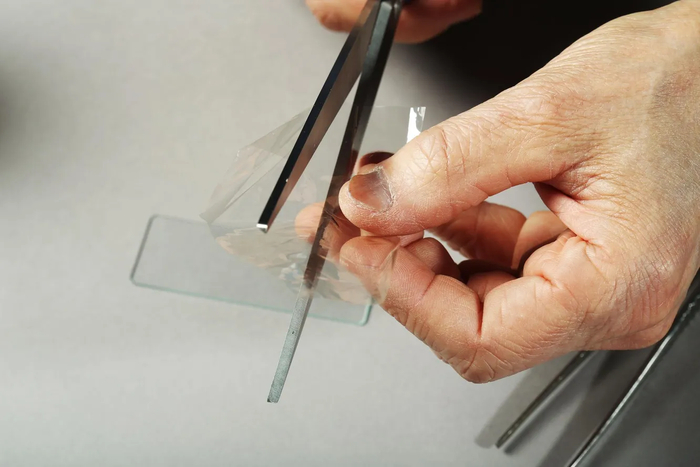

А вначале необходимо приготовить небольшой кусочек целлофана, для чего подойдет обычная пищевая пленка или кусочек обертки от сигаретной пачки. Целлофан размачиваем в чистой воде, затем наклеиваем на стеклянную пластинку с помощью желатинового клея и высушиваем. После сушки приходит время формирования слоя.

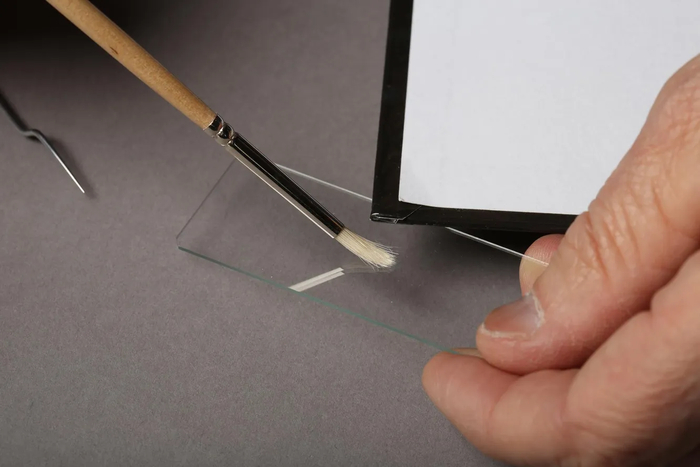

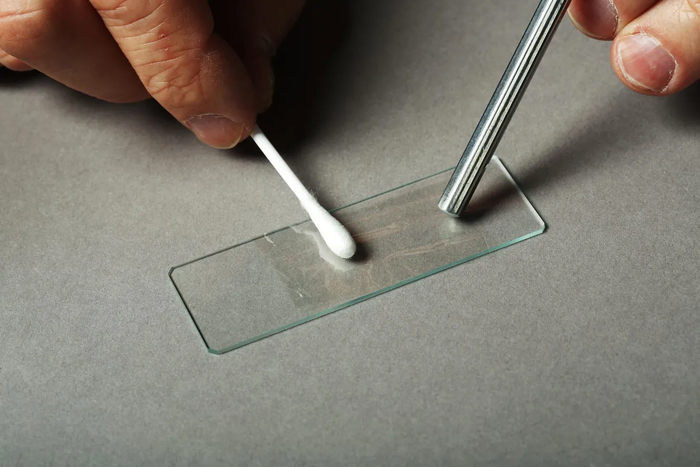

Для создания фоточувствительного слоя стеклянную пластинку с наклеенным целлофаном протираем ватным тампоном, смоченным в растворе нитрата серебра. Затем целлофан протираем таким же образом раствором бромида калия. И наконец, повторная протирка целлофана раствором нитрата серебра.

После обработки химикатами целлофан высушиваем и непосредственно перед изготовлением микроточки повышаем чувствительность полученного фотослоя путем его обработки нашатырным спиртом или водкой, в которой растворена таблетка пирамидона — всемирно известного в ХХ веке медикамента от головной боли (позднее его стали называть амидопирином).

Приготовленный таким образом целлофан с чувствительным фотослоем уже можно использовать для изготовления микроточки.

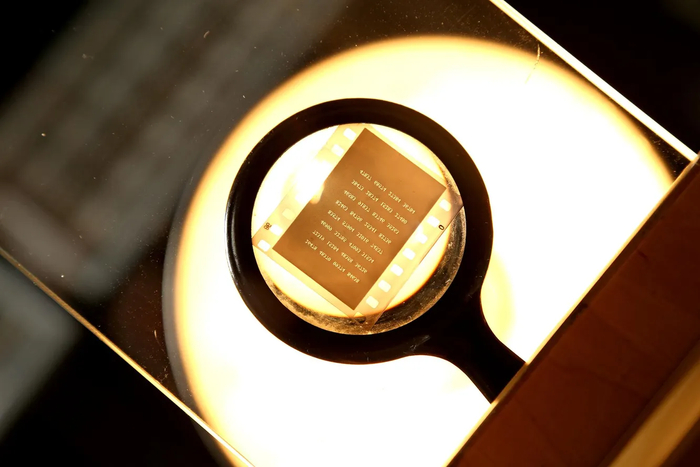

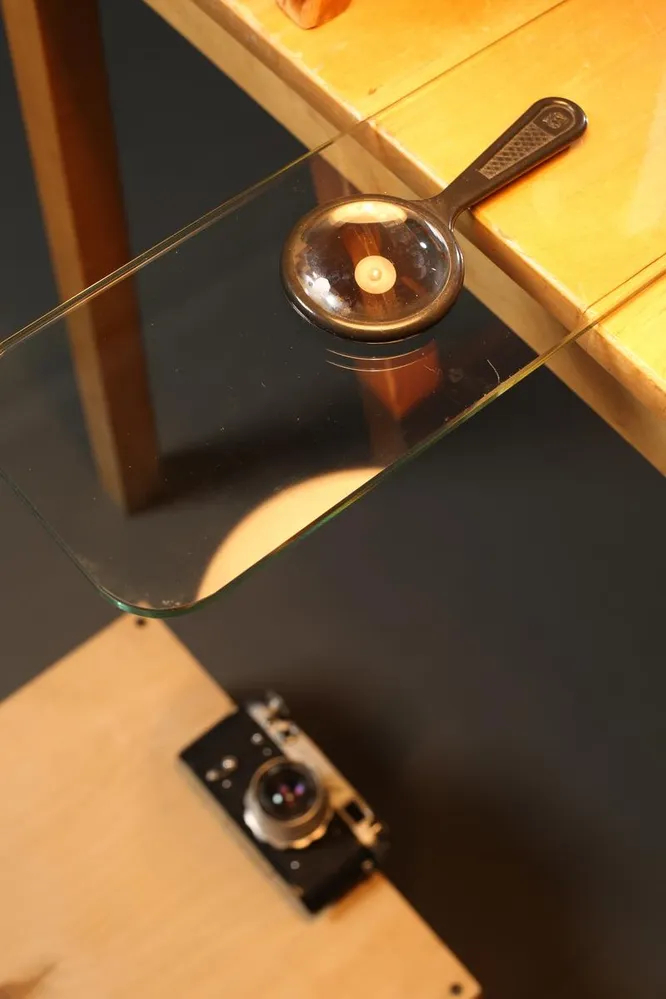

Однако перед этим следует создать оригинал текста. Для этого на листе формата А4 печатается крупными буквами или пишется от руки фломастером сообщение, которое затем фотографируется на обычную фотопленку, проявляется и фиксируется. Полученный таким образом кадр с отрезанной перфорацией помещается под увеличительное стекло-лупу. В качестве фотоаппарата можно использовать известные марки ХХ века, такие как «Лейка», «Экзакта», «Практика» и другие, имеющие ручной режим работы затвора «Т».

Панелька с целлофаном устанавливается на пол, на нее опускается фотоаппарат объективом вверх. Кадр с исходным текстом лежит на стекле, выступающем за край стола. Над ним — линза, выполняющая роль конденсора. Сверху светит лампа. Лампа, линза, исходник, объектив, фотопластина — на одной оси.

Получение микроточки происходит между моментами включения и выключения электролампы. В это время нельзя ходить по комнате, закрывать холодильник и входные двери — все это вызывает вибрации, снижающие резкость изображения микроточки. Особенно опасны движущиеся старые лифты, проходящие рядом трамваи и ведущиеся недалеко строительные работы. Именно поэтому разведчики и шпионы предпочитали готовить микроточки по ночам, как это правильно показано в детективных фильмах.

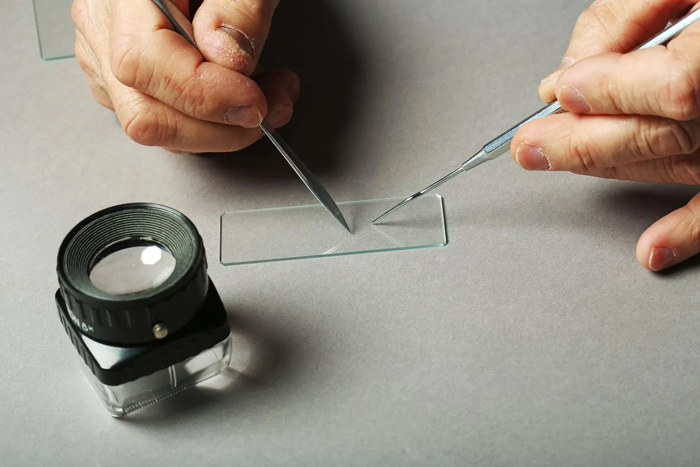

Полученную на целлофане микроточку аккуратно вырезаем с четырех сторон лезвием бритвы и затем обесцвечиваем — полностью удаляем изображение в слабом растворе йода.

Теперь остается спрятать прозрачный кусочек целлофана в заранее приготовленную открытку. Для этого надрезаем край открытки и аккуратно прячем микроточку. Это место заклеиваем, прессуем толстой книгой, убираем возможные следы грязи и клея. Ваша микроточка надежно спрятана, и теперь можно смело посылать открытку приятелю с просьбой «на спор» отыскать находящееся внутри микрописьмо. Желаем победы в этом споре!

После того как микроточка проявлена, вырезана (размеры 1 х 1 мм) и обесцвечена слабым раствором йода, спрятать ее проще простого, а найти — титанический труд. Этот крошечный прозрачный квадратик можно вклеить в открытку или корешок книги, вшить в одежду или запечь в кондитерском изделии.