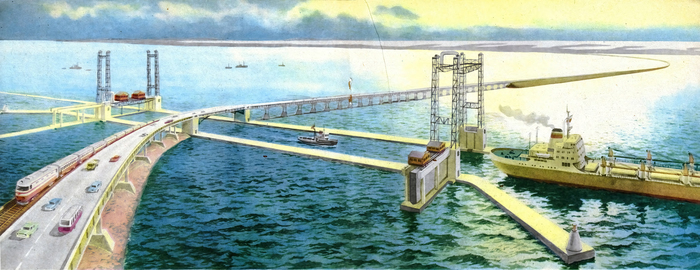

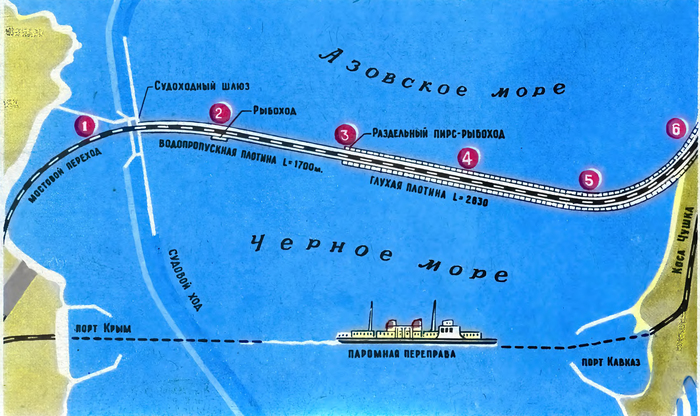

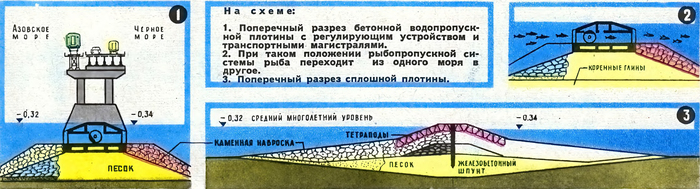

Керченская плотина

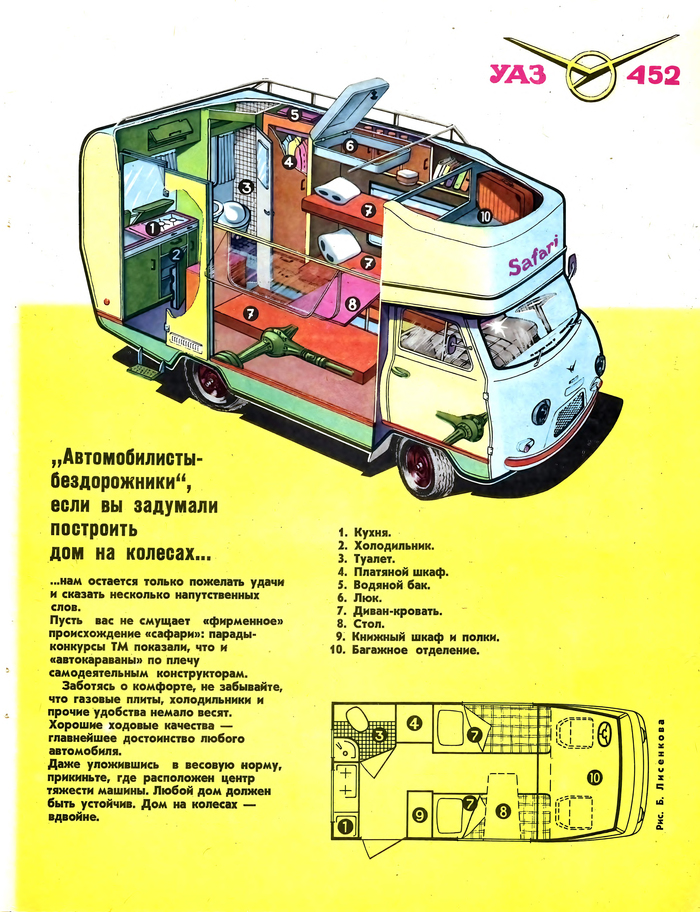

Домашняя буханка

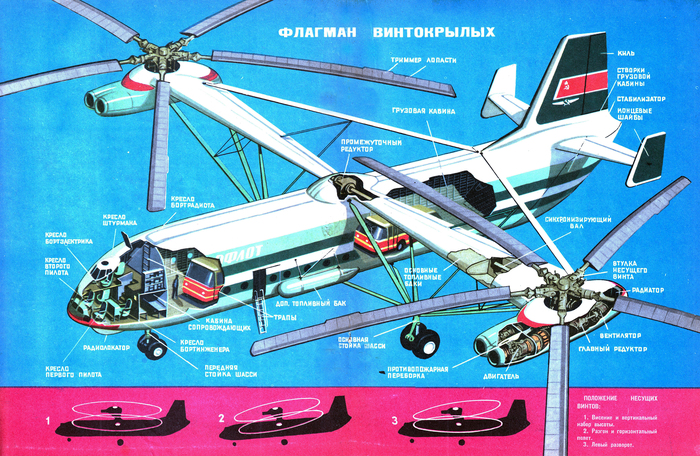

Великолепная пятёрка

К началу 1928 года в стране насчитывалось всего 6305 мотоциклов, что составляло примерно 0,3% мирового парка таких машин. Конечно, этого было недостаточно, но получить новые было негде – заводы, выпускавшие мотоциклы до революции, переключились на другую продукцию, а тратить ограниченные запасы валюты на закупку подобной техники за рубежом было бы нецелесообразно. Оставалось заново разворачивать производство мотоциклов на отечественных заводах. Кстати, кое-кто предлагал вместо них делать более вместительные и комфортабельные малолитражные автомобили. Впрочем, большинство специалистов сочло, что именно мотоциклы, конструктивно несложные, доступные всем слоям населения, помогут начать необходимый процесс моторизации страны. Теперь предстояло решить, каким именно машинам следует отдать предпочтение.

Об этом много спорили в московском и ленинградском «комитетах по мотоциклостроению», в частности, предлагалось делать только легкие машины, а вместо тяжелых, с колясками, все-таки выпускать малолитражки. Но в любом случае следовало выбрать для массового производства мотоцикл подходящего класса.

Некоторые специалисты полагали, что следует освоить производство лицензионной техники, а потом постепенно заменять детали отечественными. Так, ленинградские инженеры сформулировали требования к отечественному мотоциклу, взяв за основу английский БСА с 10-сильным одноцилиндровым двигателем рабочим объемом 500 см3. Известный авторитет в мотоциклостроении А. М. Иерусалимский считал, что нечего тратить время и средства на экспериментальные образцы, а нужно сразу воспроизводить конструктивно простую иностранную машину с подходящими техническими характеристиками. Именно таким образом до революции поступали российские фабриканты и пытались действовать в 1918 году на заводе АМО, где собрали 455 мотоциклов. Однако затем иностранные партнеры прекратили поставку комплектующих деталей со всеми вытекающими отсюда последствиями…

Обсуждался и другой вариант – испытать лучшие иностранные машины в отечественных условиях, внести в них соответствующие изменения и запустить в серию (подобным приемом воспользовались на Волжском автозаводе спустя четыре десятилетия). И, наконец, предлагалось сначала изучить опыт мирового мотоциклостроения, на его основе создать экспериментальные образцы, после обкатки доработать и пустить в серию.

К дискуссии о будущих мотоциклах подключилась общественность, специалисты, работники ряда наркоматов. В итоге решили делать мотоциклы на одном из заводов, где налажена обработка металла с высокой точностью и есть опыт массового выпуска. По мнению Центрального совета Автодора, для этого наиболее подходил Ижевский оружейный. На нем, не дожидаясь правительственного постановления, собрали инициативную группу, включив в нее 15 инженеров и столько же лучших слесарей. Возглавил ее известный мотоциклист, а по профессии инженер-теплотехник П. В. Можаров, к этому времени удостоенный почетного звания Героя Труда.

Вскоре совет Автодора отправил Можарова в командировку на иностранные заводы. Оттуда он привез несколько немецких мотоциклов разных марок, приборы и инструмент. Одновременно Автодор закупил 14 хорошо зарекомендовавших себя английских и американских мотоциклов, устроил им стендовые испытания и проверил (к этому делу подключили известного тогда испытателя С. И. Карзинкина) их в 1-м Всесоюзном мотопробеге 1928 года. Участвовавший в нем на немецком «Неандре» Можаров порадовал гонщиков и зрителей словами: «…уже спроектирован советский мотоцикл, подходящий для езды по нашим дорогам. Сейчас на Ижевском заводе приступили к сборке таких машин, к весне будут готовы первые три опытных образца, которые мы, вероятно, представим для следующего мотопробега, а потом «Ружпультрест» начнет их массовый выпуск».

Действительно, осенью того же года в Ижевске начали проектировать и строить несколько экспериментальных мотоциклов. Однако не все шло гладко, и к началу 2-го Всесоюзного мотопробега подготовили только Иж-1 (бригада слесарей И. Щедрина закончила подготовку 17 сентября 1929 года), ИЖ-2 и ИЖ-3, а еще два ИЖ-4 и ИЖ-5 налаживали, но к старту они безнадежно опаздывали. Так их и отправили в пробег необкатанными, с неотрегулированными карбюраторами… Тем не менее вся пятерка успешно прошла 3300-километровый маршрут и финишировала в Москве. Что же представляли собой ижевские первенцы?

ИЖ-1 и ИЖ-2 были почти одинаковыми, оснащенными V-образными моторами максиимальной мощностью 24 л. с. при 3000 об./мин., установленными осью коленчатого вала вдоль машины; третья передача напрямую связывала через карданный вал двигатель с редуктором заднего колеса. Заметим, что подобное техническое решение до тех пор на тяжелых мотоциклах не применялось.

Приводилось и колесо бокового прицепа (коляски), поэтому машины уверенно шли по бездорожью; 23 л топлива в бензобаке хватало на 300 км пути, максимальная скорость достигала 65 км/ч.

Особенно хорошо показал себя ИЖ-2, двигатель которого принудительно охлаждался центробежным вентилятором и не издавал громкого выхлопа. Оправдались и другие технические новинки, примененные создателями первых ИЖей,- масляный радиатор, штампованная рама с большим запасом прочности (в некоторых частях до 10!), выпуск выхлопных газов через коробчатые элементы рамы.

На ИЖ-3 Можаров попробовал плотно закрыть цепь заднего колеса и несколько изменил устройство штампованной рамы, остальное же заимствовал от других мотоциклов, в частности, двигатель взял с того самого «Неандра».

Особо приглянулся технической комиссии малолитражный ИЖ-4. Она рекомендовала побыстрее устранить выявленные в пробеге недостатки и незамедлительно запустить эту машину в массовое производство.

На ИЖ-5 Можаров испытал новые варианты устройства рамы и вилки переднего колеса, другие же узлы и детали заимствовал от серийных машин.

Таким образом, на первой пятерке ИЖей удалось одновременно опробовать несколько оригинальных технических решений, предложенных Можаровым и его товарищами по инициативной группе. Такой подход позволил отобрать, причем весьма оперативно, все лучшее, чтобы внедрить в будущий мотоцикл, предназначенный для массового производства на Ижевском заводе.

К сожалению, этого не произошло, и только потому, что завод в то время был перегружен другими, не менее важными заказами. Тем не менее создание ижевских первенцев показало, на что способны кадры конструкторов, инженеров, рабочих – достаточно опытных и преданных новому делу. Накопленный ими опыт проектирования и сборки машин сыграл свою роль в развитии советского мотоциклостроения.

Ныне ИЖ-1 и ИЖ-4 бережно хранятся в музее Ижевского завода.

Олег КУРИХИН, кандидат технических наук

«Мотоциклы», Историческая серия «Техника Молодежи», 1989 год

Бить бюрократов их же оружием!

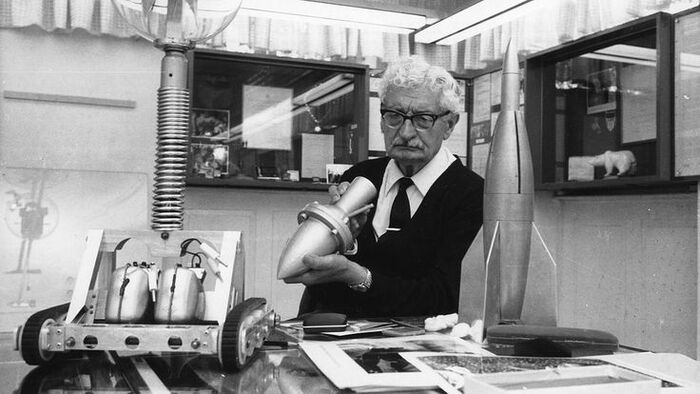

Знаменитому ракетчику Герману Оберту (1894–1989) явно не везло в первой половине жизни. Немец по национальности, он родился и вырос в Трансильвании, которая после первой мировой войны отошла от Австро-Венгрии к Румынии. Поэтому когда он вздумал перебраться для учебы в Германию, ему было отказано под тем предлогом, что он - румын. Вынужденный жить в румынском городе Медиаш, он занимался своими исследованиями в одиночку… Наконец ему удалось выехать за рубеж: с 1937 года трудился в Вене и Дрездене по заданиям знаменитого гитлеровского ракетчика Вернера фон Брауна. Тем не менее к главным направлениям работ он не был допущен.

Обиженный недоверием, Оберт стал проситься обратно в Румынию, но ему было отказано. На сей раз как человеку, знающему имперские секреты. Больше того, его поставили перед дилеммой: или принять германское гражданство, или отправиться в концлагерь. Он, естественно, выбрал первое, однако концлагеря не избежал. В 1945 году американцы арестовали его в Баварии, отправили в концлагерь под Парижем и… вскоре выпустили. Когда знакомые спрашивали, как это можно столь быстро отвертеться от лагеря, Оберт важно отвечал:

- Здесь главное - проанализировать накопленный опыт общения с государственными чиновниками, сделать из него правильные выводы. А прикидываться совершенным дураком мне способностей не занимать!

САМОЕ ПРОСТОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Однажды на балу в Зимнем дворце император Николай I (1796–1855), увидев одиноко стоявшего у колонны генерала А. Нейгардта, спросил его, почему тот на балу без жены.

- Больна, ваше величество, - ответил Нейгардт. - Нервы ее мучают.

- Нервы? - изумился император. - У моей жены они тоже были, но я приказал, чтобы не было нервов - и их нет…

САМЫЙ ВЕСКИЙ КОНТРДОВОД

Английский посол во Франции лорд Стаир поразительно походил на короля Людовика XIV (1638–1715). Придворные сплетники обратили на это внимание, начались пересуды, догадки, которые, в конце концов дошли до царственных ушей. Когда представился случай, Людовик XIV сам решил кое-что выяснить - как бы между прочим поинтересовался у лорда Стаира, не была ли его мамаша проездом во Франции. «Нет, - твердо ответил посол, - никогда не была, зато мой батюшка неоднократно здесь бывал».

Разумеется, после этого у короля пропала всякая охота не то что расследовать, но и говорить на столь щекотливую тему.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ НЕДОСТАТОК

Знаменитый политический и государственный деятель П. А. Столыпин (1862–1911) влюбился в свою будущую жену еще в юные годы. Делая ей предложение, он опасался, не послужит ли это обстоятельство препятствием для его брака. Но отец невесты успокоил нерешительного жениха.

- Милый мой! - сказал он. - Молодость - самый безопасный недостаток: ведь он исправляется каждый день!

БАЛОВНИ СУДЬБЫ

Сын полтавского мещанина Иван Федорович Паскевич (1782–1856) сделал головокружительную военную карьеру, сравнимую, говорят, с карьерой самого А. В. Суворова. В 46 лет он стал графом Эриванским, в 47 - генерал-фельдмаршалом, в 49 - светлейшим князем Варшавским, наместником Царства Польского.

Льстецы, восхваляя Паскевича, величали его гением, на что его отец - практичный, здравомыслящий и лукавый хохол, - ухмыляясь, говаривал:

- Що гений, то не гений. А що везе - то везе!

«Однажды…» (Рубрика из журнала «Техника - молодёжи»)

У нас достаточно мальчиков-посыльных

«ВСЕГО ЛИШЬ ПОЛКИ…»

Немецкого филолога К. Дудена как-то раз пригласил в гости один богач, кичившийся своей образованностью. После обеда он провел гостя в свою библиотеку и с гордостью спросил:

«Что вы скажете о сокровищах, собранных в этой библиотеке?»

«В библиотеке? - с изумлением переспросил Дуден. - Это не библиотека, а всего лишь полки с книгами».

«ТОЛЬКО-ТО И ВСЕГО?»

В 1886 году в Париж к Л. Пастеру привезли из Англии четырех детей, искусанных бешеной собакой. Им угрожала смерть, поэтому знаменитый бактериолог срочно сделал им уколы и ввел спасительную сыворотку в кровь маленьких пациентов.

Когда опасность миновала, весь мир приветствовал замечательный успех науки.

Один только пациент Пастера - пятилетний Патрик Рейнольдс был разочарован:

«И из-за этого-то комариного укуса, - заявил он, - мы ехали в такую даль?»

«Я ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЗВАЛ ЕГО ДЖОУЛЕМ»

А. Столетов, хорошо знавший английский язык, удивлялся тому, что во всем мире неправильно произносят имя Джоуля. По мнению Столетова, знаменитого открывателя закона сохранения энергии правильнее было бы называть ДЖУЛЬ.

Чтобы разрешить, наконец, свои сомнения, Столетов при случае спросил лорда Кельвина, как надо произносить имя знаменитого исследователя.

- Как вам сказать, - задумался Кельвин, - я тридцать лет звал его Джоулем - и он откликался.

«ОН НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ИДТИ»

Как-то на экзамене известный польский географ Э. Ромер, задумчиво глядя в окно, спросил у экзаменуемого студента:

- Как вы думаете, пойдет из этой тучи дождь?

Студент глянул в окно и ответил утвердительно.

Тяжело вздохнув, Ромер взял зачетную книжку и вписал в графу двойку.

Когда расстроенный студент выходил на улицу, хлынул проливной дождь. Он бросился назад, вбежал в аудиторию и радостно крикнул:

- Профессор, дождь пошел!

- Это ничего не значит, - возразил Ромер. - Он не должен был идти.

ИН СТАТУС НАСЦЕНДИ

Химикам известно, что некоторые элементы в момент выделения из соединений - ин статус насценди - отличаются особо высокой активностью. Этому понятию польский химик К. Яблчинский нашел любопытное применение.

Для принятия новых членов в руководимый им химический кружок в Варшавском университете он разработал целый ритуал. Кандидат, положив руку на потрепанный, изъеденный кислотами учебник химии, принадлежавший перу самого Яблчинского, должен был произнести присягу:

«Буду благородным, как гелий, буду поглощать знания, как хлористый кальций поглощает воду, и буду активен в науке, как водород ин статус насценди».

ЖЕРТВА СОБСТВЕННОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

Когда физик Джон Бардин был награжден второй раз Нобелевской премией, начальство Иллинойсского университета попросило его приехать на пресс-конференцию, устроенную по этому поводу. Ученый обещал, однако приехал с огромным опозданием.

Как выяснилось, подвели транзисторы - те самые, за которые Бардин получил первую Нобелевскую премию. Замок гаража с транзисторной схемой отказал, и создатель транзисторов не смог вывести машину.

ЛИБО Я СОШЕЛ С УМА, ЛИБО ВЫ СОШЛИ С УМА…

Выдающемуся английскому философу Г. Гоббсу было за сорок, когда ему на глаза впервые попались «Начала» Евклида. «Боже! Это невозможно!» - воскликнул он, прочитав формулировку теоремы Пифагора, и сердце его навсегда было очаровано геометрией.

Так и не став серьезным математиком, Гоббс опубликовал несколько работ, содержавших абсурдные рассуждения. Математик Валлис высмеял их. Гоббс отвечал, и между ними вспыхнула перепалка, длившаяся четверть века.

«Либо я сошел с ума, - писал Гоббс, нападая на Валлиса и его коллег, - либо все они не в своем разуме. Третьего быть не может…»

«Довод мистера Гоббса не нуждается в опровержении, - остроумно парировал Валлис, - ибо если он сошел с ума, то вряд ли его можно убедить доводами разума. Если же все мы сошли с ума, то мы не в состоянии даже пытаться опровергать его довод».

НЕПОНЯТНО, НО ВЕРНО!

Самые знаменитые в математике числа (1, 0, i = √–1, π - отношение длины окружности к ее диаметру и e - основание натуральных логарифмов) связаны между собой уравнением Эйлера: eiπ + 1 = 0.

Изумительная красота этой формулы так поразила американского математика Б. Пирса, что как-то раз, написав ее на доске, он обратился к студентам с такой речью:

- Джентльмены! Я уверен, что написанная формула абсолютно парадоксальна. Мы не в состоянии ее понять и не знаем, что она означает. Однако мы ее доказали и поэтому считаем, что она должна быть верной.

«Я ИМЕЛ ЧЕСТЬ РАЗРАБОТАТЬ ЭТУ ТЕОРИЮ»

В науке вдохновение играет не меньшую роль, чем в поэзии. И когда, по словам А. Пушкина, «божественный глагол до уха чуткого коснется», ученый преображается и создает такие теории и идеи, которые потом изумляют его самого. Поэтому-то знаменитый французский физик и математик А. Пуанкаре нередко говорил: «Я имел честь разработать эту теорию».

«У НАС ДОСТАТОЧНО МАЛЬЧИКОВ-ПОСЫЛЬНЫХ…»

Главный инженер британских почт и телеграфа сэр В. Праси был весьма грамотным и расчетливым человеком. Об этом говорит тот факт, что он одним из первых поддержал Маркони в попытках внедрения беспроволочного телеграфа. Но и он не избежал удивительных просчетов в своих пророчествах. Когда в 1880 годах его спросили, что он думает о недавнем американском изобретении - телефоне, он пренебрежительно ответил: «Ну, нет. Это американцам нужен телефон, а нам нет. У нас достаточно мальчиков-посыльных…»

«Однажды…» (Рубрика из журнала «Техника - молодёжи»)