Рождённый в СССР: краткая история русского рока. Часть 1/4

Самодельные гитары, подпольные записи и главная музыка целых поколений.

Само понятие «русский рок», конечно, не уникально. В каждой стране рок-музыка адаптируется к местной культуре, фольклору и языку. Но всё же стиль, появившийся в СССР, значительно отличается от большинства аналогичных примеров из других стран.

Чаще всего рок-н-ролл и последовавшие за ним разновидности рока становились символом бунта молодёжи против закостенелых порядков предыдущих поколений, а потом быстро адаптировались под коммерцию. В СССР же это стало выражением протеста против самой системы.

С учётом запретов, цензуры и отсутствия оборудования отечественные рок-группы даже звучали несколько иначе, чем западные аналоги. Из этого и сформировалась своя особенная культура, которая по идеологии, звучанию и смысловой нагрузке песен отличается от рок-музыки большинства других стран.

Желающие почитать об основных этапах появления и развития русского рока, а заодно об истории самых известных представителей этого поистине народного жанра, добро пожаловать.

Предыстория и предпосылки

В начале 1950-х годов в Москве, Ленинграде и ещё паре крупных городов СССР зародилось движение «стиляг». Они никоим образом не были связаны с рок-н-роллом и будущим протестным движением. Но всё же рассказ о русском роке лучше всего начинать именно с этого момента. Ведь «стиляги», по сути, первая молодёжная субкультура в СССР, завязанная на западной музыке. Последователи этого движения носили броскую одежду: ботинки на платформе, пиджаки и галстуки кричащих цветов и делали себе причёску «кок».

Советские стиляги

Слушали они не рок-н-ролл, а старый джаз. В первую очередь пластинки, которые попали в СССР в послевоенные годы, когда отношения с западными странами ненадолго потеплели. Больше всего любили Дюка Эллингтона, Глена Миллера, Луи Армстронга и прочих представителей эстрадного джаза.

Разумеется, распространяли их исключительно «из-под полы», то есть незаконно. Именно тогда зародился необычный способ перезаписи — «на костях» (иногда ещё говорили «на рёбрах»). Всё дело в том, что вместо гибких пластинок использовали старые рентгенонграммы с реальными снимками переломов — их было очень легко достать в больницах.

Кстати, интересный факт: само слово «стиляги», которое вновь вошло в обиход русскоговорящих людей после одноимённого фильма 2008 года, изначально носило негативный окрас. Сами представители движения называли себя «чуваками», а девушек, соответственно, «чувихами». «Стилягами» же их прозвали после одноимённого фельетона в журнале «Крокодил» в рубрике «Типы, уходящие в прошлое». Там последователей этого движения высмеивали за нелепый внешний вид и постоянное безделье: персонажи карикатур думали только о своей внешности и танцах. Там же мелькнул термин «плесень», который, к счастью, не прижился.

Строго говоря, авторы «Крокодила» не были абсолютно неправы. Среди «стиляг» встречалось немало представителей «золотой молодёжи», которые действительно просто веселились и нередко вели себя вызывающе. Да и в целом движение было скорее развлекательным, нежели идеологическим.

Сатира на «стиляг»

Но достаточно о «стилягах», пора двигаться дальше. Тем более, что субкультура начала вымирать уже к 1957 году — особо важному в знакомстве жителей СССР с западной культурой. Именно тогда в Москве состоялся VI Международный фестиваль молодежи и студентов.

Если раньше значительная часть тех же «стиляг» знала об американской и даже европейской моде лишь по обрывочной информации, которая просачивалась из-за «железного занавеса», то теперь в СССР приехало более 30 тысяч человек из 131 страны мира. Возможность напрямую пообщаться с иностранцами и увидеть их стиль жизни сильно повлияла на моду передовой молодёжи. Оказалось, что теперь модно носить джинсы и кеды и слушать рок-н-ролл.

С 1957 года субкультура «стиляг» пошла на спад. Вместо них появились «штатники», которые полюбили современный джаз и бибоп. Другая часть переключилась на Билла Хейли и его Rock Around the Clock, а также Литтл Ричарда с песней See You Later, Alligator и прочие популярные «рок-н-роллы». А чуть позже главными кумирами большинства слушателей стали легендарные The Beatles.

Таких людей прозвали «битниками». Разумеется, после прослушивания и танцев под любимые мелодии всевозможные музыканты пытались и сами сыграть нечто подобное. Из них впоследствии и выросли первые представители русского рока.

На сегодняшний день битники выглядят наиболее обычно из всех ранних субкультур

Но прежде, чем перейти к основной истории, стоит упомянуть и ещё один жанр, который значительно повлиял на развитие будущего стиля. Отчасти он и добавил в русский рок той индивидуальности, которая будет отличать его от музыки других стран.

Речь идёт об исполнителях авторской песни или «бардах». Ещё в 1950-х эта культура распространилась среди студентов: молодые поэты исполняли свои песни под простые аккорды на шестиструнной гитаре. Инструменты, кстати, чаще всего брали классические, но ставили на них металлические струны, чтобы сделать звучание более громким и резким.

Булат Окуджава

Именно такие барды, как Булат Окуджава, Юрий Визбор и, конечно, Владимир Высоцкий, популяризировали образ человека с акустической гитарой, а что ещё важнее — автора-исполнителя, для которого стихи важнее музыки.

Многие рок-музыканты будут долго дистанцироваться от ассоциаций с бардами. Но всё же наследственность очевидна.

Отцы-основатели и первые ласточки

Вопрос, какую команду считать «первой русской рок-группой», остаётся открытым. Разные историки и исследователи называют множество вариантов. Артемий Троицкий в книге «Back in the USSR» утверждает что этого титула достойны «Ревенджерс» из Риги под руководством Валерия Зайнутдинова, он же Сэйтски.

Всё тот же Троицкий упоминает «Юниоров» из Эстонии. Но гораздо чаще основоположниками русского рока называют московские команды «Сокол» Юрия Ермакова и «Славяне» Александра Градского.

Именно «Сокол» позже запишет легендарную песню «Фильм, фильм, фильм» к одноимённому мультику

Вероятно, всё дело в том, что по всему СССР музыканты проходили примерно один и тот же путь. Всевозможные бит-группы начинали играть американские рок-н-роллы, подражая Элвису Пресли или The Beatles. Потом музыканты придумывали собственные песни. А поскольку далеко не все из них знали в достаточной мере английский язык, команды переходили на русский.

В 1965 году «Сокол» исполнил первые песни на родном языке. Градский примерно тогда же основал новую команду «Скоморохи» с упором на русские тексты. Хотя интересно, что любительские коллективы тогда зарабатывали, музицируя на танцах. А там всё ещё ценились западные хиты. Поэтому параллельно со «Скоморохами» Градский собрал «Лос Панчос», игравшую популярные иностранные песни с чисто коммерческими целями.

Вообще первопроходцам русского рока приходилось несладко. Например, в стране практически не делали бас-гитар, поэтому их приходилось собирать кустарным способом, натягивая на гитарный корпус струны от рояля.

Увы, большую часть раннего творчества этих команд никто не записывал на носители, поэтому о стиле и звучании можно только фантазировать на основе слов самих музыкантов. Всё тот же Александр Градский называет себя ещё и первым панком Советского Союза: он сочинил провокационное концептуальное произведение «Муха-Цокотуха», превратив классическую сказку в эротическую провокацию.

Путь Градского отличается от судьбы большинства других русских рок-музыкантов. Его дядя, работавший в ансамбле Игоря Моисеева? привозил джазовые и рок-н-ролльные записи из-за границы. Но сам юный Александр любил не только модную музыку, но и классику, и советских композиторов. Хотя поворотным моментом стало, конечно, прослушивание The Beatles.

В дальнейшем Градский так и останется одним из самых необычных музыкантов и вокалистов живой сцены. Он продолжит играть рок-музыку, но параллельно начнёт сотрудничество с официальными композиторами и даже будет выступать в опере

Но, конечно же, главное открытие московской рок-сцены в период становления — группа «Машина времени» под руководством Андрея Макаревича. Как обычно, всё началось ещё с англоязычной школьной команды The Kids (там Макаревича быстро сместили с позиции вокалиста из-за неприятного голоса).

После знакомства с русскими бит-группами, в первую очередь с быстро канувшими в лету «Атлантами», юный музыкант основал коллектив Time Machines (название писали именно на английском и во множественном числе).

Команда Макаревича, как и большинство других, играла кавер-версии западных песен. Причём сам лидер настаивал на репертуаре из не слишком известных композиций. Но вскоре группа перешла на песни собственного сочинения: часть на английском, часть — уже на русском языке. Тогда и сформировался стиль, который превратит «Машину времени» (уже в таком написании) в главных хитмейкеров русской рок-музыки.

Макаревича можно считать основоположником и одним из ярких представителей стиля «бард-рок». В его творчестве поэзия явно больше ссылается на авторскую песню с её морализаторством и философией, нежели на классику рок-н-ролла.

Хотя сам автор утверждает, что основную идею взял у всё тех же The Beatles: нужно петь о чём-то своём, родном и знакомом. При этом в раннем творчестве «Машины» ярче, чем у других, чувствуется вторичность и простота музыкальной составляющей — в группе собрались музыканты-любители, не отличавшиеся особым мастерством.

Команда будет многократно менять составы, причём к вокалу Макаревича добавятся и песни других музыкантов. В начале девяностых в «Машине времени» сольные номера получат сразу четверо участников (то есть все, кроме барабанщика Валерия Ефремова)

Кстати, говоря о «Машине времени» невозможно не упомянуть о группе «Воскресение». Её будущий лидер Алексей Романов начинал играть Макаревича. Потом первый клавишник «Машины...» Сергей Кавагоэ перешёл в новую команду на барабаны.

Позже место соло-гитариста «Воскресения» займёт кузен Андрея — Алексей Макаревич (он же потом организует группу «Лицей», где будет петь его приёмная дочь Анастасия). Маргулис какое-то время окажется участником обеих команд одновременно. Из-за этого на совместных юбилейных концертах обеих групп он будет стоять посередине сцены, меняя гитару на бас.

Историю рок-музыки во второй столице СССР — Ленинграде — стоит начать с команды «Санкт-Петербург» с её бессменным лидером Владимиром Рекшаном. Начиналось всё ровно так же: в 1967 году собралась студенческая группа «Корабль дураков», игравшая рок-н-ролльные хиты. Через пару лет талантливый автор и музыкант организовал новый коллектив «Санкт-Петербург». Эта команда появилась чуть позже московских аналогов — в 1969 году. Но зато именно Рекшан первым решился выступать перед зрителями с полностью русскоязычной программой.

«Санкт-Петербург» неплохо раскрутится в Ленинграде и на время даже получит славу по всему СССР. В первую очередь благодаря сочетанию текстов Рекшана, в которых социальная сатира смешивается с цитатами из классики, и довольно бодрой, мастерски исполненной рок-н-ролльной музыкой. В команде будет играть виртуоз Никита Зайцев, одинаково хорошо владеющий гитарой и скрипкой — потом он уйдёт в «ДДТ» и исполнит там самые запоминающиеся скрипичные партии.

Но всё же «Санкт-Петербург» так и остался скорее культовой группой, точно так же, как и «Мифы» Сергея Данилова и «Россияне» Георгия Ордановского (этот вокалист и гитарист пропадёт без вести в 1984 году). Всенародная слава ленинградского рок-н-ролла началась с «Аквариума» Бориса Гребенщикова.

В 1972 году он вместе со своим другом Анатолием Гуницким по прозвищу Джордж основал «поэтически-музыкальный проект». Вскоре собрался и первый состав. Причём, в отличие от большинства рок-групп, тяготевших именно к электрическому звучанию (и из-за этого испытывавших немало трудностей с оборудованием), «Аквариум» обычно играл акустику.

Присоединившийся к ним Андрей Дюша Романов быстро сменил клавиши на флейту, потом появился Всеволод Гаккель с виолончелью. Причём команда не замыкалась в одном стиле, ориентируясь на самых разнообразных западных музыкантов: от Боба Дилана до Лу Рида.

Спустя несколько лет уже на творчество Гребенщикова будут опираться многие другие ленинградские рок-музыканты. Он поможет с первыми записями Майку Науменко: в 1978 году выйдет их совместный сольник «Все братья — сёстры», записанный на катушечный магнитофон прямо на берегу реки Невы.

Всё того же БГ будут называть своим кумиром музыканты новой волны русского рока: Виктор Цой, Константин Кинчев. Сам же «Аквариум» сменит составы и стиль чуть ли не десяток раз. Гребенщиков будет увлекаться русским фольклором, буддизмом, панк-роком и прочими стилям. Каждый раз звучание группы будет меняться под его интересы.

БГ это объясняет цитатой Боба Марли: «Кто играет со мной, и есть Wailers». То есть «Аквариум» — всегда именно Гребенщиков и те, кто нужен ему в данный момент. Что отличается, например, от «Машины времени», которую давно уже трудно представить без голоса Кутикова. Или «АукцЫона», где за музыку отвечает Леонид Фёдоров, но в лицо все знают Олега Гаркушу, а духовые Николая Рубанова создают основу аранжировки.

Первые фестивали и альбомы

К концу 1960-х рок-музыка окончательно превратилась из редкого увлечения студентов в массовое творчество. В одной только Москве играло чуть ли не две сотни групп. Разумеется, большинство из них просуществовали всего несколько лет и не оставили после себя никакого следа. Но всё же тенденция была очевидна, и это привело к нескольким интересным событиям.

На фоне огромного количества условно «любительских» коллективов (то есть не сотрудничавших с официальными организациями и студией «Мелодия») стали появляться и «профессиональные». Их, разумеется, называли не рок-группами, а ВИА (вокально-инструментальными ансамблями). Но они играли на электрогитарах и электроорганах и использовали те же элементы. Конечно, тексты песен и поведение на сцене отличались. Однако появление таких коллективов, как «Поющие гитары» или «Песняры», свидетельствовало, что даже власти заметили существование рок-музыки.

Но гораздо важнее, что сами команды всё чаще выходили на более высокий уровень выступлений, чем просто игра на танцах и в миниатюрных ДК. Большинство концертов, конечно, устраивали подпольно. По воспоминаниям Владимира Рекшана в книге «Кайф», в Ленинграде их проводили поздно вечером в закрытых ресторанах, оформляя как съёмки массовки для несуществующего фильма.

Эти мероприятия устраивала, например, неофициальная организация «Поп-федерация» под руководством самого известного битломана СССР и России Коли Васина. Но не нужно думать, что даже на этом этапе речь шла исключительно об энтузиазме и идеологической вовлечённости.

Как выяснилось позже, менеджер Сергей Арсеньев большую часть полученных денег попросту прикарманивал, хотя изначально обещал пускать их на развитие молодых групп. Его потом осудили, и «Поп-федерация» развалилась. Васина, не знавшего об этих махинациях, к счастью, не арестовали, хотя он с испуга даже зарыл где-то в лесу подаренную пластинку The Beatles с автографом Джона Леннона.

Коля Васин и Майк Науменко

Но всё же исполнителям хватало славы и заработка: зрители просто ломились на выступления. По воспоминаниям Градского, он однажды опоздал на собственный концерт, и у дверей стояла такая толпа, что он не смог пробиться и полез в окно. На тот момент далеко не все знали музыкантов в лицо.

На первых порах рок-музыка в СССР оставалась локальной и разобщённой. Особенно если дело касалось разных городов. В Москве узнали об «Аквариуме» во многом лишь благодаря Андрею Макаревичу: он регулярно ездил со своим коллективом в Ленинград, где и открыл для себя эту команду.

Поэтому следующими этапами, превратившими русский рок из набора местечковых групп в цельную общину, стали фестивали и записи первых альбомов.

Гребенщиков и Макаревич

Региональные рок-фестивали устраивали ещё в шестидесятых. Часто первым мероприятием такого формата называют концерт в Каменске-Уральском Свердловской области 1966 года. Все группы, участвовавшие там, сегодня уже забыты. Зато известно, что организатор концерта получил четыре года лагерей.

А вот первым действительно крупным событием можно считать ереванский рок-фестиваль, который проводили ежегодно с 1968 по 1972 год. Его устраивал предприниматель Рафик Мкртчян, привозивший на стадион «Динамо» в столице Армении различные популярные группы.

Не стоит удивляться, что Ереван на некоторое время превратился чуть ли не в главный город русского рока. В Армении в тот момент существовало немало собственных ярких коллективов. Взять хотя бы группу «1+2», в которой играл великолепный гитарист Борис Андреасян. Впоследствии он будет сотрудничать с джазовыми и рок-музыкантами со всего мира.

На фестиваль в Ереване приезжали, например, «Скоморохи» и «Скифы». А вот «Машину времени» туда не взяли. Зато на стадионе «Динамо» состоялось выступление команды «Супер» — первой советской супергруппы. В неё вошли участники «Скифов», «Скоморохов» и «Цветов».

«Скифы» даже сумели засветиться в фильме «Ещё раз про любовь»

Увы, история этого фестиваля завершилась с арестом Мкртчяна за мошенничество.

Во второй половине семидесятых в подмосковном городе Черноголовка прошло два масштабных концерта (если совсем точно — полтора). В первом приняло участие «Високосное лето» — возможно, лучшая арт-рок группа в СССР. Её основали гитарист Александр Ситковецкий и клавишник Крис Кельми.

За свою недолгую жизнь команда создаст необычную рок-оперу «Прометей прикованный» и запишет один из первых магнитоальбомов. Позже Ситковецкий создаст «Автограф», а Кельми уйдёт в поп-музыку с коллективом «Рок-ателье».

У «Високосного лета» были даже костюмы для рок-оперы

Также выступали «Сонанс» из Свердловска (об этом городе мы отдельно поговорим чуть дальше), «Магнетик бэнд» из Таллина и «Машина времени».

Второй фестиваль в Черноголовке отменили буквально за пару дней до начала по непонятным причинам. Формально на него даже не требовалось разрешение властей, но руководство испугалось неизвестных групп и отказалось предоставить зал. Хотя в результате концерт всё же прошёл подпольно (поэтому его и считаем за половину) в конференц-зале издательства «Молодая гвардия». И именно там «Аквариум» впервые сыграл для московской публики.

Но всё же крупнейшее событие всесоюзной рок-сцены — «Весенние ритмы» в Тбилиси в 1980 году.

По сути, это был первый масштабный официальный рок-концерт, на который пригласили группы со всего Союза. Его организовал заместитель директора Грузинской национальной филармонии Гайоз Канделаки с подачи Артемия Троицкого и поддержал первый секретарь ЦК КП Грузинской ССР Эдуард Шеварднадзе.

Позже этот концерт будут называть «Советским Вудстоком», что отчасти справедливо: именно здесь проявился масштаб и значимость рок-движения в СССР. Но всё же атмосфера там царила совершенно иная. По традиции присутствовало жюри, проводили конкурс и даже вручали награды.

Лучшими группами ожидаемо признали «Машину времени», уже снискавшую всенародную популярность, и опытный «Магнетик Бэнд». Второй приз поделили Ситковецкий с новой группой «Автограф» и «Гунеш» из Ашхабада. Последние просуществуют аж до конца восьмидесятых и даже выступят в Мозамбике, но сейчас уже мало кто вспомнит о странной туркменской команде.

Группа «Гунеш»

На третьем месте оказался «Интеграл» Бари Алибасова (того самого, который позже создаст «На-на») и пара ещё менее известных групп. Но, пожалуй, главное событие «Весенних ритмов» — выступление «Аквариума». Можно сказать, что формально это был провал, а на самом деле — триумф.

Борис Гребенщиков решил превратить первое официальное выступление в панк-шоу. Во время исполнения песни «Летающая Тарелка» он лёг на сцену, зажав между ног гитару, Гаккель засунул в отверстие деки ножку своей виолончели, а фаготист то ли изображал, что расстреливает зал из своего инструмента, то ли имитировал мастурбацию.

Интервью Троицкого и Гребенщикова на «Весенних ритмах»

Кроме того, жюри смутила странная песня с рефреном «Хомо хай-фай!»: здесь кому-то послышались гомосексуальные намёки. Ещё хуже получилось с композицией «Марина». Вместо слов «выйти замуж за финна», БГ решил осторожно спеть «выйти замуж за Ино». Но из-за плохого звука многим послышалось «за сына».

Тему инцеста руководство уж точно не могло стерпеть. Во время выступления группы потребовали зажечь свет и жюри покинуло зал, а «Аквариум» дисквалифицировали с конкурса. Но зато о группе пошла всенародная молва.

Рождение звукозаписи

Несмотря на то, что в семидесятых рок уже вовсю гремел среди музыкальной молодёжи, найти официальные записи большинства групп было совершенно невозможно. Официальные власти попросту отказывались признавать и выпускать эту музыку. Да и сами артисты считали сотрудничество с «Мелодией» чем-то постыдным.

Исключение составляли разве что «Цветы»: музыкант и администратор Стас Намин сумел найти зыбкую грань между роковой искренностью и лёгким бесконфликтным звучанием ВИА. В 1973 году у них вышли два сингла.

«Звёздочка моя ясная» прославит голос басиста «Цветов» Александра Лосева

Но творчество большинства коллективов записывалось и распространялось подпольно. И здесь важную роль сыграли магнитоальбомы. Как понятно из названия — записи на катушечные магнитофоны.

Эта практика берёт своё начало ещё из шестидесятых. Первое время выступления бардов записывали просто «с воздуха» — то есть через микрофон, направленный на сцену. Точно таким же образом появились первые катушки с концертами русских рок-музыкантов. Вот только если голос и акустическая гитара в авторской песне звучали хоть сколько-то разборчиво, то электрические инструменты, да ещё и с плохим оборудованием (и исполнением) у молодёжных групп превращались в неразборчивый шум.

Да и попытки записать что-то дома или в импровизированных студиях на обычный магнитофон «Маяк» приводили ровно к такому же результату. Это не говоря о том, что простая плёнка долгое время оставалась дефицитом.

Именно поэтому немалая часть первых советских рок-групп не оставила после себя никаких записей. Даже Борис Гребенщиков утверждает, что его ранние песни (в хронологии группы их называют «доисторической» эпохой) «можно изучать, но нельзя слушать».

Гуницкий рассказывает о записи первого альбома «Искушение святого Аквариума». Показательна и фраза: «В одной песне я сыграл на басу, хотя на басу я играть не умел»

Первым рок-музыкантом, начавшим записывать полноценные и даже хорошо звучащие альбомы, стал Юрий Морозов. Здесь дело не только в таланте, но и в стечении обстоятельств. Он работал звукорежиссёром на ленинградской «Мелодии» и по ночам записывал на штатном оборудовании собственные песни. Кстати, Морозов, что редкость для советских рокеров, вскоре почти отказался от концертов в пользу студийной работы.

Да и в целом его в последующие годы будут лучше знать как отличного звукорежиссёра. Сольное творчество Морозова, наполненное религиозными и философскими темами, останется в тени более ярких исполнителей.

Где-то к восьмидесятым в СССР появились более качественные стереомагнитофоны: венгерский STM и отечественный «МЭЗ-62». А особо настойчивые умельцы научились подключаться к звукорежиссёрским пультам и записывать концерты через линейные выходы.

Юрий Морозов

Так появился «Маленький принц» — двойной альбом «Машины времени», и «Blues de Moscou» Майка Науменко и группы «Зоопарк».

В Москве одним из пионеров подпольной студийной записи оказался Александр Кутиков, игравший на тот момент в «Високосном лете». Он работал уборщиком в «учебной речевой студии» ГИТИСа и точно так же по ночам приглашал дружественные коллективы. Там создали первые альбомы «Машины времени» и «Воскресения». А вот собственные записи «Високосного лета» музыканты сочли неудачными — в студии потерялся драйв и красота звучания.

Но всё же центром звукозаписи оставался Ленинград, где вовсю старался один из важнейших людей в рок-музыке — Андрей Тропилло. Будучи сыном известного инженера, он с юности познакомился с радиотехникой, а в конце семидесятых, как и вся молодёжь, влюбился в рок-н-ролл. Тропилло даже организовывал гастроли «Машины времени» в Ленинграде.

Быстро разочаровавшись в менеджерской работе, он переключился на студийную запись. В качестве первой пробы Тропилло свёл всё ту же программу «Машины времени» «Маленький принц». Только его версия отличалась от московской: группа даже играла в ином составе.

Андрей Тропилло

Для своей подпольной работы звукорежиссёр раздобыл самодельный пульт и комплект микрофонов. После этого он долго скитался в поисках подходящего помещения, пока не обосновался в Доме юного техника Красногвардейского района — там Тропилло будет вести некий «кружок», знакомясь со многими перспективными музыкантами.

Но большую часть времени звукорежиссёр посвятит записи бессчётного числа альбомов на списанную с фирмы «Мелодия» плёнку. Именно благодаря работе Тропилло в истории сохранилось раннее творчество «Ноля», «Мифов», «Странных игр» и десятков других групп.

Для магнитоальбомов делали самопальные обложки с портретами музыкантов, а потом отдавали бобины людям, которых называли «писателями» (иногда ещё «жучками»). Они многократно копировали записи и продавали их поклонникам. Причём один из главных историков русского рока Александр Кушнир утверждает, что он и вовсе раздавал альбомы бесплатно, только чтобы познакомить как можно больше людей с новыми группами. Благодаря такому кустарному производству рок-музыка разошлась в массы.

Звукозапись советских групп заслуживает отдельного поста. Но интересующимся лучше почитать книгу Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока».

P.S.: мальчишки и девчонки удачи Вам и хорошего настроения! Как всегда говорю "Спасибо!" всем кто читает, подписывается, ставит "+" и поддерживает рублем! Целую, обнимаю и стараюсь для Вас! Еще увидимся)

Ответ на пост «Увы»1

Отказала модная железа

Эти 3 сиротки не ждут, когда поработают над ИХ образами. Над образами будут работать ОНИ!

1. Отцовский пинджак с часами, джинсы с рынка, блузка тёти Гали

2. Костюм-двойка, 1992 год, полученный вместо зарплаты

3. Джинсовая рубашка из 8-го класса с оторванными карманами

И главный в этой богадельне - Человек-Хромакей

Субкультура: плохая компания или запрос на перемены? (ЛОНГРИД)

Опасность в таком явлении как субкультура власть видит всегда. Главные риски в понимании системы очевидны - субкультура может из безобидного кружка по интересам перерасти в криминальное сообщество, а также овладев массово умами целевой аудитории, значительно расшатать общепринятые устои. Последствия могут быть самыми разными.

В любом случае противостояние, борьба и запрет субкультур - это сопротивление проявлению иной точки зрения отдельной взятой соцгруппой, которая может стать основой радикального движения опасного для общества при любом политическом режиме.

Субкультура - поиск себя или плохая компания?

Давайте на примере подростков разберемся в причинах их желания примкнуть к какой-либо субкультуре. Стремление индивидуума выделяться (привлекать внимание) и получать признание - один из этапов развития личности. Потребность в уважении - одна из составляющих четвертой ступени пирамиду Маслоу. В период становления личности, когда подросток, познавая мир, мечется между добром и злом, не различая всю палитру оттенков, он видит только черное и белое. Но в “белом” большинству молодых людей не интересно. Там скучно, там запреты, про “белое” постоянно говорят эти занудливые депутаты в пиджаках, “белое” пропагандируют родители, школа, политруки. Подростков заставляют “быть как все”. Но все запретное интересно больше чем разрешенное. К слову, а если подросткам запретить в школах изучать математику и посещать физкультуру, то на сколько процентов увеличится число накаченных технарей без вредных привычек среди выпускников? В “черное” нырять гораздо интереснее. Даже в первую очередь потому что, таким образом подросток повышает авторитет в своей социальной группе. Пока все слушают то, что им говорят родители, один смелый ломает систему. Ему завидуют, но поступать также не могут в силу своих каких-то причин.

Зависть - равно признание того, что кто-то (в нашем случае бунтарь) лучше, смелее, круче и популярнее чем Я САМ. Зависть - равно успех.

Также не менее распространенная причина, по которой подросток становится участником какого-либо субкультурного сообщества - он становится заложником ситуации, когда в его жизни отсутствует полноценная традиционная социализация. Например, у него “трудная” семья, или подросток подвергся активному буллингу в школе со стороны сверстников. Поэтому он ищет сообщество себе подобных, где может спрятаться от агрессии внешнего социума.

Период взросления человека - этап поиска своих ценностей, познание мира через призму личного опыта, развитие насмотренности, знакомство с запрещенным, поиск способа выражения протеста против общества, сравнение - это процесс органичный и неизбежный. Затем, найдя себя, личность уже ориентируется на ценности пятой ступени пирамиды Маслоу. Личность закрывает свои духовные потребности. Но! Не будем забывать и то, что четвертая ступень “жажда признания и уважения” не является разово пройденным этапом и не уходит в прошлое навсегда после подросткового периода. Человек нуждается в признании и уважении на протяжении всей жизни. Но эти признание и уважение после прохождения этапа становления личности уже четко коррелируются с его главными ценностями.

Новыми ценностями, которые являются плодом всего пережитого личностью опыта.

Кто-то абсолютно довольствуется тем, что его авторитет признают дома. Например, женщина-мать, домохозяйка не рвется из дома строить карьеру, а спокойно занимается хозяйством. Или мужчина находит свое предназначение в выращивании овощей на своей ферме и разведении коз. В то время как другой доказывает свой авторитет исключительно в агрессивном социуме, потому что другое ему не подходит. Он закрывает свои потребности путем развития карьеры, саморазвитием, созданием вокруг себя каких-то материальных ценностей, которые подчеркивают его статус. А семейные ценности для такого человека являются вторичными.

Мы находимся всю жизнь в соревновании с самим собой и главным образом - в соревновании с себе подобными. Просто взрослые уже не наряжаются в готов, а баллотируются, например, в депутаты. Это его такой способ доказывания другим, что он лучше, умнее, круче и популярнее.

Поиск смысла жизни является тем самым смыслом

О том, что человек не может быть счастливым, если будет инертным и не будет искать свой смысл жизни, говорил великий учёный, основатель третьей венской школы психиатрии, автор учения о логопедии Виктор Франкл. “Дьявол занимает только пустые головы”. Примем это за постулат, но при этом и не будем забывать о том, какой путь проходит личность, в поисках этого смысла жизни и сколько экзистенциальных кризисов придется пережить человеку в этом поиске. Зачастую дорога к себе сопровождается большими разрушениями тех ценностей, которые определенное время не были главенствующими. Да и на путь саморазвития не встают по доброй воле. К осознанности всегда приводят кризисы в тех или иных формах его проявления.

Субкультура - один из методов поиска себя.

Запросы на новые смыслы

Какие есть еще популярные кейсы сопротивления власти молодежным субкультурам?

Во времена Советского Союза некоторая часть молодежи хотела отличаться от большинства своих сограждан. И даже правильнее будет сказать: “Имела волю к поиску себя”. Самый яркий пример субкультуры, с которой боролась власть, пожалуй, стиляги. Хотя движение бардов в СССР возникло раньше, но гонениям их не подвергали, несмотря на то, что авторы тоже так или иначе проявляли свои творческие способности и не следовали генеральной линии того же Союза композиторов.

Стиляги сами себя стилягами не называли, конечно. Так их называли комсомольцы, желающие унизить достоинство “глуповатых, тщеславных и думающих только о праздном образе жизни” молодых людей. Стиляги были популярны в СССР с конца 40-х годов до начала 60-х. Что их отличало от традиционной советской молодежи - образцовых комсомольцев? Во-первых, аполитичность. Что наглядно демонстрировало усталость от коммунистической, “режимной” повестки и желание уйти от милитаристких настроений, которые так или иначе в воздухе витали. Тогда как другая часть их ровесников - члены ВЛКСМ считали главным своим предназначением строительство коммунизма в стране, изучение трудов главных социалистических философов, создание новых смыслов для страны, самоотверженный труд, сопротивление Америке и полное погружение в политическую повестку СССР. Стиляги же нарочито не интересовались политикой (но политика интересовалась ими), выбирали в качестве эталона жизни не серые будни Союза, а яркую во всем ее разнообразии жизнь загнивающего Запада. И главным образом стиляги исповедовали философию гедонизма - наслаждения жизнью. И не будем забывать о том, что стилягами чаще всего становились молодые люди - жители больших городов и главным образом выходцы из очень благополучных советских семей (политработников, ученых, интеллигенции). Как так получилось, что советская семья воспитала контру?

Все это очень не нравилось властям страны, и со стилягами активно боролись, считая их вредительским и инородным явлением. Предсказать возможные масштабы развития субкультуры не представлялось возможным, но возможные риски для компетентных органов были очевидными. Пропаганда капиталистического образа жизни - прямая опасность для советского режима.

Однако внешняя борьба с “идеологией проклятых капиталистов” совсем не мешала советским же чиновникам и очень ответственным партийным бонзам тоже “поклоняться Западу”, но за закрытыми дверями своих квартир. Из заграничных командировок привозили одежду, технику, украшения, косметику, литературу. Все это раздавалось и продавалось близким и коллегам. То есть “моральное разложение” общества шло фактически и через его верхушку. И главной задачей власти, которая вела борьбу с протестом против общепринятых советских правил и пропагандой западных ценностей, было не выйти в этом расследовании на самих себя. Чем это всё закончилось, нам известно. Может действительно виной всему и стали та самая польская красная помада, которой втихаря пользовалась первый секретарь райкома и видеомагнитофон “Грюндик”, попавший в дом к зампреду Политбюро партии, как знать.

Субкультура как явление эпохи перемен

Если мы будем рассматривать субкультуры не в частном порядке (каждую в отдельности с точки зрения психологии личности), а посмотрим на них в целом сверху и с точек зрения социальной психологии и социальных технологий, то увидим, что главные общие признаки этих движений такие:

-Субкультуры зарождаются на изломе эпохи;

-Последователи субкультуры транслируют запрос общества в целом на перемены через личное отношение к традиционным нормам для социума конкретной эпохи.

Как мы отмечали выше, молодые люди всегда ищут себя, идя порой к своему настоящему Я своеобразными путями. Но человек, будучи животным социальным, идти куда-либо один не может. Так создаются семьи, появляются рабочие и творческие объединения, клубы по интересам, заводится дружба. Единомышленники в каком-либо вопросе нужны человеку всегда. Особенно важны единомышленники в кризисное время, когда индивидуум растерян и не очень хорошо понимает, куда ему идти, на какие ориентиры смотреть, да и что ему нужно хотеть в конце-концов.

Если мы вернемся ненадолго опять же к истории появления субкультур в нашей стране (СССР и современной России), то первое на что нужно обратить внимание - это время, когда зарождались и набирали цвет субкультуры.

- Хиппи, битники, панки. Не будем разбирать их по отдельности, просто отметим тот факт, что эти субкультуры появились в СССР в конце 60-х начале 70-х гг. Это хрущевская “оттепель” и относительно благополучные “брежневские” времена. В стране происходила колоссальными темпами культурная эволюция, и ценности Запада уже не казались советской власти такими уж загнивающими. Молодежь хотела свежего воздуха и свободы слова. В то время как их родители ещё помнили Сталина.

- Металлисты и рокеры. Эти содружества примета времени уже более позднего СССР, когда страна уже стояла на пороге развала. Этим двум субкультурам противостояли люберы. Люберы - завсегдатаи “качалок”, проповедующие спортивный режим и готовящиеся идти на службу в ряды РА. К слову, люберы были только в Москве. Это молодежное движение возникло в городе Люберцы, по слухам управлялось советской милицией, которая и отдавала приказы спортсменам “мочить панков и металлистов”. Затем многие выходцы из люберов в 90-е годы объединялись в преступные группировки. То есть чудовище вырастили своими же руками.

- Гопники, неформалы, афганцы, пацифисты, деляги, фураги, качки, деловые, бизнесмены - все они появились на изломе плиты “развал СССР - становление современной России”. Они тоже искали себя, формировали новые смыслы и запросы, объединялись по интересам.

Только в конце 80-х годов позднее советское общество публично признало молодежные субкультуры социальной проблемой.

- Реперы, неофашисты, неоязычники, толкиенисты наводнили Россию в 90-е. Страну шатало и трясло. Общество готово было откреститься от своих привычных, так тщательно оберегаемых традиционных и культурных ценностей в обмен на “окорочка Буша”, джинсы-варёнки и туалетную бумагу. И снова расколотое кризисом и очередной коллективной психотравмой общество искало смыслы своего существования. У каждого была своя дверь в новый мир: кто-то находил ее "в очищении России от нерусских", кто-то делал новую музыку, а кто-то переодевался в эльфов, убегая от голодной и непонятной реальности в свою собственную.

Субкультура - это и дверь в творчество, через которую можно выйти в идеальный мир, уйдя от непонятного и страшного.

Анализируя субкультуры современной России, мы обязаны выделить отдельный и большой пласт сообществ, которые появились благодаря Всемирной паутине и всему что с ней связано. Это хакеры, геймеры, различного рода фетешисты, анимешники, ролевики, последователи философии вампиров из фэнтези-романов, фитоняши, сообщества жиголо и многие другие. Многие из них тоже идут вразрез с современными и традиционными ценностями российского общества и пропагандирует "не наши ценности и устои". Но всё, что связано с интернетом не убиваемо. И как бы сейчас не старалась власть что-то в очередной раз запретить, чтобы парализовать очередную “вредную субкультуру”, у нее ничего не выйдет. К тому же каждое наше новое поколение на порядок умнее предыдущего, что фактически очень не выгодно режиму. Потому что умные создают новые запросы, рождают не для всех удобные и приемлемые смыслы, а также имеют волю к слову и вольнодумию. Может не за горами и такая новая субкультура - вольнодумцы.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм https://t.me/szfocenter

Правда ли, что «чувак» — это сокращение от «человек, уважающий высокую американскую культуру»?

В соцсетях часто встречается утверждение, что слово «чувак» было придумано стилягами в 1950-х годах и на самом деле означает «человек, уважающий высокую американскую культуру». Мы проверили, так ли это, а заодно и попробовали разобраться с происхождением термина.

Спойлер для ЛЛ: неправда

Разъяснение, что чувак — это аббревиатура, можно встретить в соцсетях и на блог-платформах: например, в Twitter, «ВКонтакте», LiveJournal или «Дзене». Это утверждение фиксирует и распространённый в Сети словарь «Жаргон тусовки». Наконец, такая этимология фигурирует и в «Википедии» со ссылкой на книгу «Харьков в байках и анекдотах».

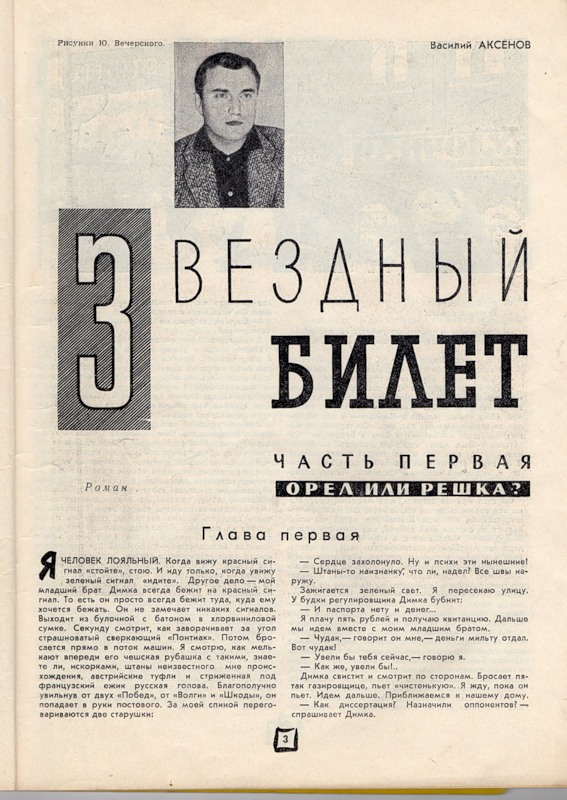

В литературный обиход слово «чувак» ввёл Василий Аксёнов, который использовал его в своём романе «Звёздный билет», опубликованном в журнале «Юность» летом 1961 года: «Ведь что бы с тобой ни случилось, дождишко этот мерзкий будет сыпать и сыпать, и море не шелохнётся, и солнце не выглянет, и не увидишь ты горизонта. Помог Фрам. Он вылез из воды и крикнул: "Чуваки! Вы-то как раз мне и нужны"».

Журнал «Юность» с первой частью романа «Звёздный билет», №6 за 1961 год

Но Аксёнов не придумал это слово, а лишь зафиксировал его употребление. Так в 1950-х годах обращались друг к другу молодые люди, которых в советской прессе называли стилягами. Слово «чувак» встречается в дневниках того времени. Например, в дневнике Лидии Барлас за 4 декабря 1958 года (в Национальном корпусе русского языка ошибочно указан 1956 год, время первой записи) есть такой фрагмент: «Словечки в обиходе такие: "на высоком уровне", "факт", стиляг называют "чувак" и "чувиха"».

Историк советской культуры Дмитрий Козлов по просьбе «Проверено» нашёл в архивах ещё более ранние примеры — правда, все они касаются слова «чувиха». Вот, например, запись из дневника Михаила Красильникова за 14 ноября 1953 года:

«Оказывается, Валькина "чувиха" —староста II группы (русской) II курса Нелли Васильева. Я её не знаю, но она меня как будто знает».

Ещё раньше, 8 ноября, в том же дневнике встречается другой феминитив — «чувая»:

«У Марка собралось "музыкальное" общество — трубач-саксофонист, ударник и бизнесмен Абрамсон. Позднее и Салик пришёл со своей "чуваей" Лилькой».

В газетах слово «чувиха» также встречается до публикации «Звёздного билета». В газете «Смена» за 24 мая 1955 года в статье писателя Георгия Бальдыша есть такой диалог:

«— Уважаемая, вы не отчаивайтесь. Всё образуется, как сказал старик Толстой. В мае, когда вся природа расцветает, мы сыграем колоссальную свадьбу. Я буду хорошим мужем и незаменимым зятем, поверьте. А сейчас мне так хочется сделать какой-нибудь подарок нашей чувихе.

— Кому?

— Пардон. Моей будущей супруге».

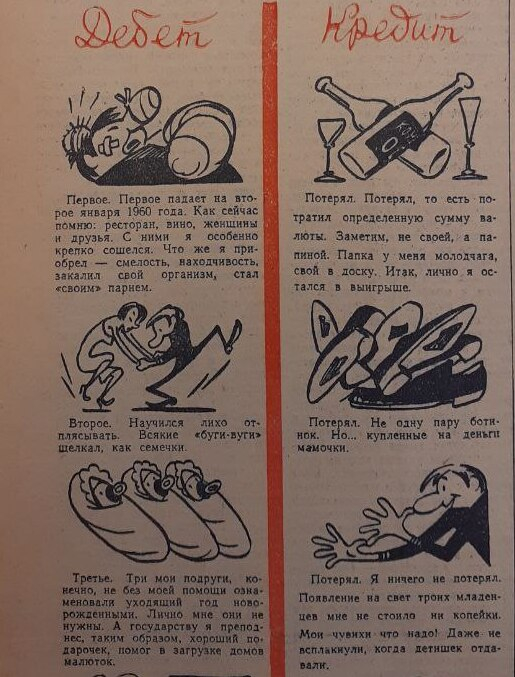

А в январе 1961 года в той же «Смене» был опубликован фельетон про нравы молодёжи под названием «Годовой баланс Каки Прыщикова», где есть восклицание «Мои чувихи что надо!»

«Годовой баланс Каки Прыщикова», «Смена», 1 января 1961 года. Из коллекции Дмитрия Козлова

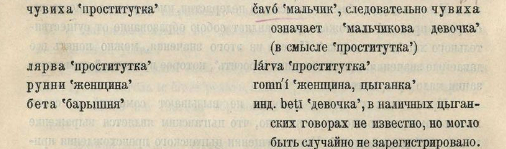

Таким образом, женская форма «чувиха» встречается в известных на этот момент текстах раньше, чем мужская «чувак». Возможно, что именно она первична. Задолго до появления стиляг филолог Алексей Баранников упоминает слово «чувиха» в статье «Цыганские элементы в русском воровском арго» (1931).

Пока это единственная научная версия происхождения «чувихи». С «чуваком» же гораздо сложнее. Тот же Василий Аксёнов в книге «В поисках жанра» (впервые опубликована в 1971 года в журнале «Новый мир» под названием «Поиски жанра») так излагает историю слова «чувак»:

«Происходит это слово от обыкновенного "человек". Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное "человек", а получается "чэ-э-э-к", "чвээк" и в конце концов "чувак"».

Вряд ли объяснение Аксёнова можно считать достоверным. Но характерно, что ни у кого из его современников, заставших стиляг и оттепель, не встречается история про аббревиатуру от фразы «человек, уважающий высокую американскую культуру» — ни у самого Аксёнова, ни, например, у саксофониста Алексея Козлова, который в своей книге «Козёл на саксе» подробно рассказывает о популярности слов «чувак» и «чувиха» в годы его юности.

Самое раннее упоминание версии о тайном смысле слова «чувак» удалось найти в книге Олега Платонова «Терновый венец России: история русского народа в ХХ веке» (1996). Этот автор много уделял внимания антисемитским теориям заговора, его главные произведения — «Россия под властью масонов», «Мифы и правда о погромах», «Тайное мировое правительство. Война против России», несколько его книг (в том числе и «Терновый венец России» включены Минюстом РФ в Федеральный список экстремистских материалов).

В 2020 году Платонова осудили на четыре года условно по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды». Платонов последовательно обвиняет во всех бедах России евреев и «мировое правительство» (созданное, по его убеждению, евреями), а также отрицает Холокост.

В своей книге Платонов допускает, что слово «чувак» попало в лексикон советской молодёжи благодаря внешним врагам. Вот один из фрагментов:

«Было ли слово "чувак" введено в оборот этой, по сути дела, "дикарской среды" зарубежными спецслужбами или каким-нибудь отпрыском советской чиновничьей верхушки, оно схватывало самое главное в их жизни — преклонение перед Западом и презрение к России».

При этом сам Платонов родился в 1950 году, описываемой эпохи в сознательном возрасте не застал, а в письменных источниках подобной расшифровки встретить не мог. Скорее всего, он и есть автор этого утверждения.

Можно сделать вывод, что этимология слова «чувак» по-прежнему не ясна до конца. Однако теория о тайном смысле и аббревиатуре от «человек, уважающий высокую американскую культуру» была введена в обиход известным сторонником теорий заговора и отрицателем Холокоста, причём произошло это спустя 40 лет после широкого распространения слова «чувак» среди советской молодёжи.

Наш вердикт: неправда

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла).

Аудиоверсии проверок в виде подкастов c «Коммерсантъ FM» доступны в «Яндекс.Подкасты», Apple Podcasts, «ЛитРес», Soundstream и Google.Подкасты.

Стиляги

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, "Стиляги"

Выступление пары фигуристов Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова на чемпионате России по фигурному катанию 2023, показательные выступления