Ответ на пост «Женщины 35+ никому не нужны?»109

Немного научной теории обоснования этого явления - Эксперимент 25 (взято из Википедии):

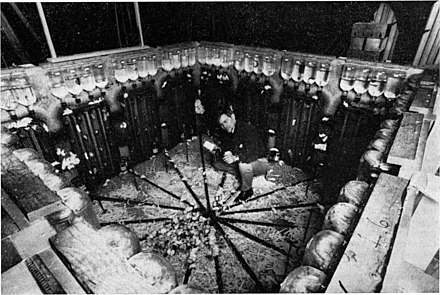

Кэлхун внутри полигона для экспериментов с мышами, 1970 год

Наиболее знаменитый эксперимент Кэлхуна был поставлен на мышах. Условное название эксперимента — «Вселенная 25» (англ. Universe 25), а число «25» — порядковый номер эксперимента. В июле 1968 года в проволочный загон в лаборатории на базе Национального института психического здоровья были помещены 4 пары мышей. Загон с 256 ящиками-гнёздами, каждое из которых было рассчитано на 15 мышей, был оборудован раздатчиками воды и корма и достаточным количеством материала для строительства гнёзд. Кэлхун описывал загон как «утопию» для мышей: по расчётам исследователей, места для гнёзд в загоне хватило бы на 3840 мышей, а постоянно подаваемой еды — на 9500. На практике численность популяции остановилась на максимальном значении в 2200 особей и после него только сокращалась. К июню 1972 года, когда Кэлхун завершил эксперимент, в загоне оставались лишь 122 мыши, которые вышли из репродуктивного возраста. Поэтому итог эксперимента уже был ясен.

Период освоения территории первыми четырьмя парами мышей Кэлхун назвал стадией А. Стадия B началась с момента рождения первых детёнышей. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в идеальных условиях — число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, и численность мышей удваивалась каждые 145 дней. Началась третья стадия (C) эксперимента. В этот момент в баке проживало 620 мышей, и сформировалась определённая социальная иерархия. Появилась категория молодых самцов, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии в колониях по периметру загона и изгнанных в центр бака. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. После изгнания самцы ломались психологически, характеризовались пассивностью либо чрезмерной агрессивностью с нападением на любых других мышей. Беременные самки становились менее защищёнными от случайных атак. В итоге они сами стали проявлять агрессию, именно они — а не самцы — стали активно защищать свою территорию, при этом агрессия проявлялась по отношению и к своим детям. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных уровней

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или фаза смерти, как её назвал Джон Кэлхун. На данной стадии Кэлхун наблюдал возрастание числа ещё одной группы самцов, которых он назвал «красавцами» (англ. beautiful ones) из-за отсутствия ран и рубцов. Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. Самки также перестали спариваться с самцами. Коллега Кэлхуна, доктор Хэлси Марсден, в 1972 году перенёс несколько самок и самцов-«красавцев» в отдельные загоны, обнаружив, что мыши и там не пытаются спариваться.

По итогам исследования Кэлхун сделал вывод, что при превышении определённой плотности населения и заполнении всех социальных ролей в популяции возникает растущая прослойка молодых «изгоев». Острая конкуренция между ними и старшими особями приводит к распаду социальных связей и крушению общества в целом, и переходу в такое состояние, когда при низкой смертности нормой становится примитивное «аутистическое» поведение, ведущее к вымиранию популяции. Используя отсылку к Откровению Иоанна Богослова, Кэлхун описал распад общества как «смерть в квадрате» (англ. death squared), при этом «первую смерть», смерть духа, мыши переживали ещё при жизни[1].

Знаменитый эксперимент был в дальнейшем использован как основа развития концепции проксемики Эдварда Холла. Понятие поведенческой клоаки также оказало влияние на развитие социологии города[4] и психологии.

Разработки Кэлхуна оказали влияние на исследования агрессии.

Не обошлось и без критики

Критика эксперимента «Вселенная 25»:

На симпозиуме «Человек и его место в природе» 1972 году доклад Кэлхуна подвергся критике[5]:

- Нет сведений о происхождении первых 8 мышей, которые дали начало всей популяции, — в частности, не было проверено, не являются ли они близнецами братьями и сёстрами из одного помёта. Близкородственные связи могли оказать самое негативное влияние на все дальнейшие поколения мышей.

- Температура в загоне могла достигать +32 градусов, что неблагоприятно для мышей.

- Загон чистился раз в 1-2 месяца, то есть большую часть времени мыши проводили в помещении, загрязнённом фекалиями, мочой, трупами и остатками еды.[1]

- Нет точного описания методов подсчёта мышей. Оценки численности даны приблизительно.

- На последней стадии Кэлхун описывает появление группы «мышей-красавчиков» (мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку…), отмечая такое поведение как аномальное, однако не ясен возраст этих мышей. Указано однако, что средний возраст мышей на последней стадии составлял 770 дней — к этому времени репродуктивный период у самцов давно завершён, и описанное поведение является для них нормальным.

- Причины смертей и бесплодия самок не были достаточно исследованы. Загон не был защищён от попадания каких-либо инфекций, которые могли повлиять на смертность и репродуктивную функцию.

В пору задуматься о "несостоятельности" данного эксперимента с учётом происходящего в человеческом обществе