После поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов, особенно в Цусимском проливе, где были практически полностью уничтожены тихоокеанские эскадры Российского императорского флота, в России остро осознали необходимость радикального обновления своих морских сил. Появление в 1906 году британского «HMS Dreadnought», совершившего революцию в военном кораблестроении, поставило Россию перед выбором: присоединиться к гонке дредноутов или навсегда отстать...

Строительство корабля

Под руководством вице-адмирала А.А. Бирилёва были разработаны амбициозные тактико-технические требования к проектам новых кораблей. Несмотря на международный конкурс с участием ведущих иностранных верфей, предпочтение отдали отечественным инженерам - гениям корабельной науки профессорам И.Г. Бубнову и А.Н. Крылову. Их проект стал компромиссом между мощной броней немецких кораблей и тяжелым вооружением британских, воплотив в себе уникальные русские инженерные решения.

Строительство столкнулось с серьезными препятствиями. Государственная Дума отказалась финансировать дорогостоящий проект стоимостью 158 млн рублей золотом, считая его непосильным для бюджета. Лишь настойчивость премьер-министра П.А. Столыпина, заявившего: «Без флота нельзя быть равноправным государством», позволила провести финансирование через Государственный совет. Торжественная закладка головного корабля серии, названного «Севастополь», состоялась 16 июня 1909 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Строительство стало национальным проектом: броню поставляли Ижорские заводы, орудия - Обуховский, сталь - Сормовский, а турбины системы Парсонса и котлы Ярроу собирали на месте.

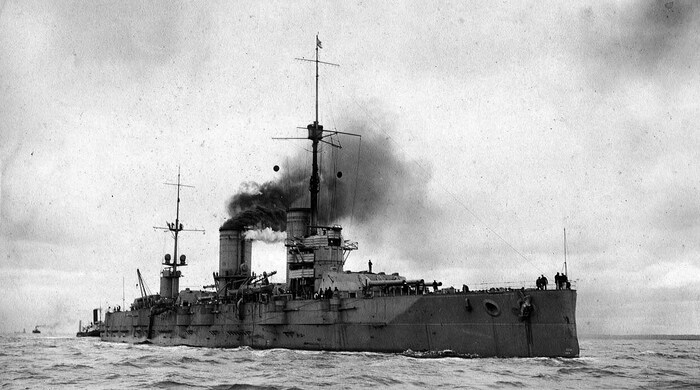

29 июня 1911 года «Севастополь» наконец-то сошел на воду. Церемония прошла с имперским размахом: в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и высших чиновников. Несмотря на пасмурную погоду, набережную заполнили тысячи рабочих, инженеров и горожан. Ровно в 11:00 под артиллерийский салют с кораблей Кронштадта и гимн «Боже, Царя храни!», дредноут начал движение по стапелям. За 50 секунд, под грохот разбиваемых о нос бутылок шампанского, он коснулся вод Невы.

Характеристики корабля

«Севастополь» представлял собой инженерный шедевр своего времени, сочетавший мощное вооружение с передовыми техническими решениями. Его корпус длиной 181,2 метра и шириной 26,9 метра при полном водоизмещении 23 300 тонн отличался характерной «мониторной» формой с минимальным надводным бортом. Эта особенность улучшала остойчивость, но серьёзно снижала мореходность: при волнении свыше 6 баллов носовая часть полностью уходила под воду, затрудняя использование артиллерии.

Силовая установка включала 25 паровых котлов системы Ярроу, питавших 4 турбины Парсонса общей мощностью 42 000 л.с. Эта энергетическая установка разгоняла корабль до рекордных для русского флота 24,6 узлов. Запас угля в 3100 тонн обеспечивал дальность плавания до 4000 миль на экономичной 14-узловой скорости. Бронирование стало компромиссом между мощью и скоростью: главный пояс по ватерлинии достигал 225 мм (против 300-350 мм у немецких дредноутов), башни главного калибра защищались 203-мм бронёй, а палубы - 25-50 мм. Противоторпедная переборка толщиной всего 50 мм считалась слабым местом против современных снарядов.

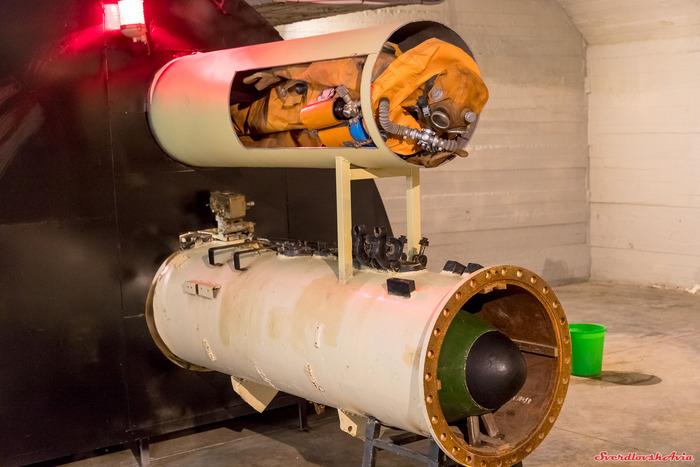

Вооружение стало гордостью проекта. Главный калибр включал 12 орудий 305-мм/52 образца 1911 года, размещенных в четырех трехорудийных башнях - революционное решение для того времени. Орудия Обуховского завода превосходили зарубежные аналоги по дальности стрельбы (23,2 км) и скорострельности (выстрел каждые 40 секунд). Боекомплект составлял 100 снарядов на ствол (бронебойные, фугасные, сегментные). Уникальное расположение башен позволяло вести залп всеми двенадцатью орудиями на один борт. Противоминная артиллерия состояла из 16 скорострельных 120-мм/50 пушек Канэ в бортовых казематах с боекомплектом 250 выстрелов на орудие и дальностью 15 км. Архаичным элементом были 4 подводных 457-мм торпедных аппарата с запасом в 12 торпед. Зенитное вооружение первоначально отсутствовало, но к 1915 году добавили 4 75-мм пушки Миллера и 8 пулемётов, позже заменённых на 37-мм автоматы и 12,7-мм ДШК.

Экипаж в мирное время насчитывал 1125 человек (31 офицер, 28 кондукторов, 1066 матросов), увеличиваясь до 1260 в военное время. Условия жизни отличались суровостью: матросские кубрики под бронепалубой имели высоту потолков всего 1,83 метра, офицерские каюты - 2,1 метра. Системы вентиляции часто не справлялись с жарой от котлов. Среди технических инноваций выделялись электроприводы башен (вместо гидравлики), централизованная система управления огнём с дальномерами Барра и Струда, стабилизированные прицелы и экспериментальный «бульбообразный» форштевень для улучшения обводов.

Боевая служба

После ввода в строй в декабре 1914 года корабль вошёл в состав 1-й бригады линкоров, базируясь в Гельсингфорсе (Хельсинки). Его основная задача заключалась в обороне Финского залива от германского флота. В августе 1915 года «Севастополь» прикрывал минные постановки в Ирбенском проливе, где минные поля сыграли ключевую роль в срыве попытки германской эскадры прорваться в Рижский залив. Однако в открытом артиллерийском бою с вражескими дредноутами ему так и не довелось участвовать.

15 августа 1915 года во время операции по восстановлению минных заграждений дредноут трижды ударился о грунт на стратегическом фарватере. Повреждения оказались серьёзными: смят форштевень, пробоины в днище, затопление отсеков (350 тонн воды). Ремонт в кронштадтском доке занял полтора месяца. Ещё один инцидент произошёл 17 октября 1915 года: при погрузке боеприпасов воспламенился полузаряд в погребе, погиб один матрос. К 1918 году, после Брестского мира, корабль был экстренно переведён из Гельсингфорса в Кронштадт, избежав захвата немцами.

В октябре 1919 года «Севастополь» участвовал в обороне Петрограда от войск генерала Юденича. 20-21 октября он произвёл серию залпов главным калибром (305-мм снарядами) по позициям белых армий у Красносельской возвышенности. Корректировка огня велась с крыши Исаакиевского собора, что способствовало успешному контранступлению Красной Армии.

В марте 1921 года линкор стал центром Кронштадтского восстания. Поддерживая мятежников, он выпустил 375 снарядов главного калибра по форту «Красная Горка», городам Ораниенбаум, Сестрорецк и железнодорожным станциям на северном берегу Финского залива. После подавления мятежа команду почти полностью расстреляли и заменили, а корабль переименовали в «Парижскую коммуну».

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны «Парижская коммуна» действовал как флагман Черноморского флота. С ноября 1941 года корабль базировался в Севастополе и сразу вступил в боевые действия. Осенью 1941 года он трижды выходил для поддержки обороны Одессы, выпустив 345 снарядов главного калибра (104 бронебойных и 241 фугасный) по румынским позициям у сёл Дофиновка и Гильдендорф, уничтожая технику и укрепления.

В декабре 1941 года линкор передислоцировался к Севастополю, где провёл 15 артиллерийских стрельб. 28 декабря залп из 179 снарядов калибра 305 мм остановил прорыв 170-й немецкой пехотной дивизии к Северной бухте, уничтожив 13 танков, 8 орудий и до батальона пехоты. Всего за осаду города корабль израсходовал свыше 300 снарядов главного калибра, поражая колонны войск и артиллерийские позиции в Бельбекской долине и у Мекензиевых гор. В январе 1942 года дредноут поддерживал Керченско-Феодосийскую десантную операцию, обстреливая порт Феодосия и позиции 46-й немецкой дивизии, нанеся ей значительные потери, включая ликвидацию командира дивизии.

К 1943 году износ стволов орудий и общее устаревание линкоров как класса сократили боевую активность. В мае 1943 года кораблю вернули имя «Севастополь» в знак признания роли в обороне города. Всего за войну «Севастополь» совершил 15 боевых походов (7700 миль), отразил 21 авианалёт и сбил зенитным огнём 3 самолёта. После 1944 года он использовался для перевозки войск. В 1956 году корабль исключили из состава флота СССР и разобрали в Инкермане.

За 40 лет «Севастополь» не потопил ни одного вражеского корабля, но стал единственным российским дредноутом, участвовавшим в трех войнах. Его главный калибр нанес значительный урон сухопутным силам противника, особенно в 1941-1942 годах. «Севастополь» был создан для генеральных морских сражений, но прославился в итоге как артиллерийская платформа береговой поддержки.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!