Шлаг

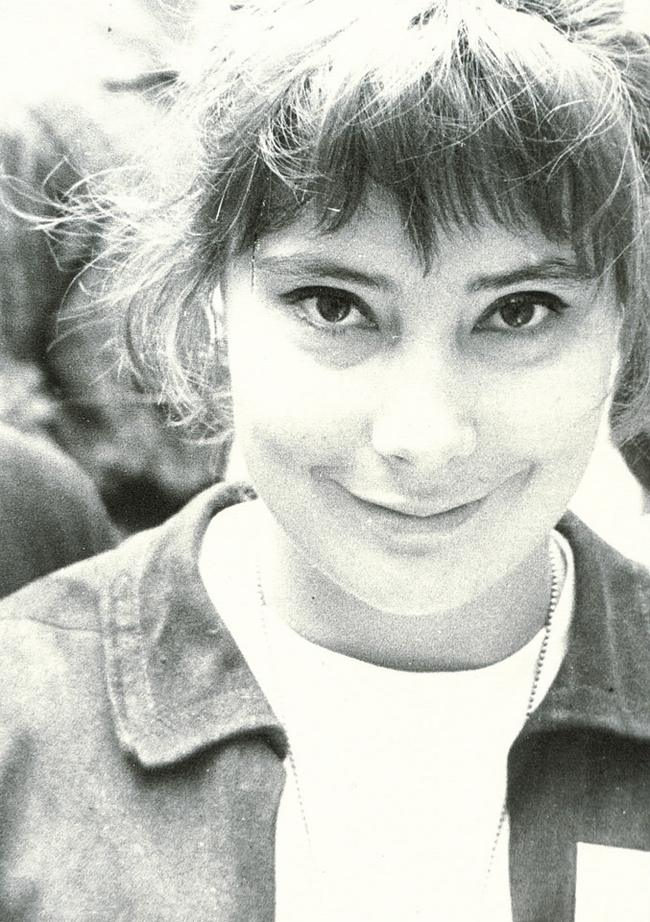

"Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР", — написала она.

В фильмографии Светличной - несколько десятков фильмов, самые известные - "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Богиня: Как я полюбила" и другие.

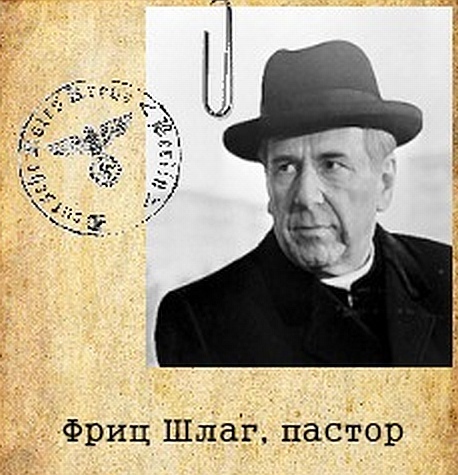

Изначально пастор Франц Шлаг - один из второстепенных персонажей романа Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны", в основу сюжета которого положены реальные события Второй мировой войны, имевшие место весной 1945 года. Миролюбивый протестантский священник был агентом главного героя произведения - советского разведчика Штирлица. Персонаж пастора Шлага появился в книге Семенова с подсказки критика Льва Аннинского.

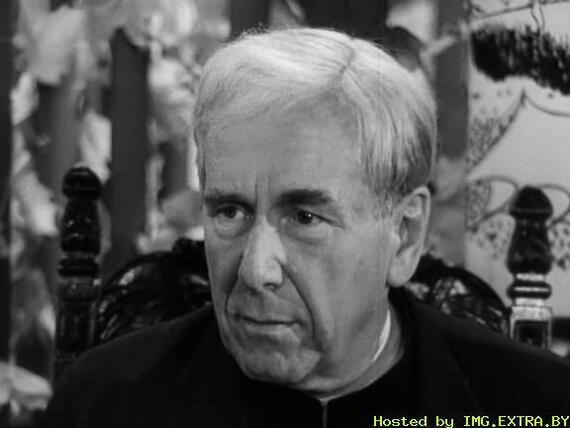

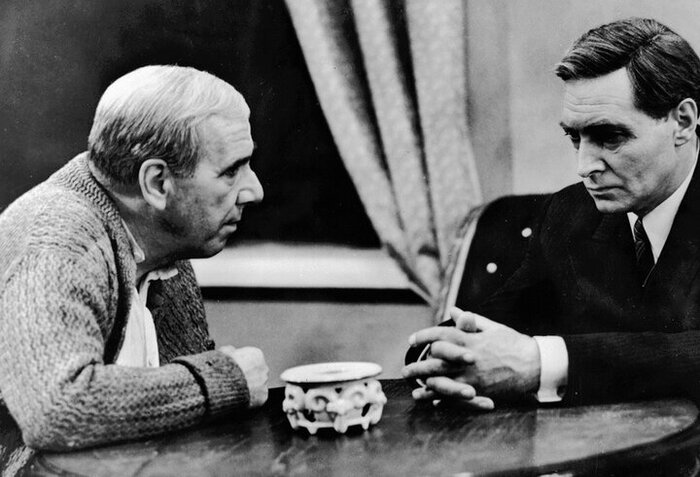

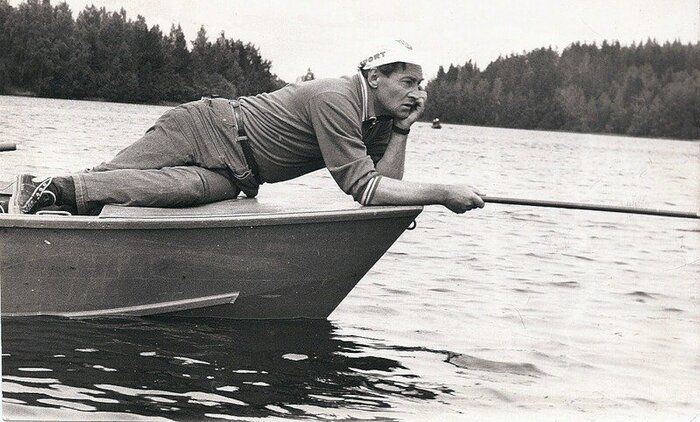

В 1971-1973 годах по роману Юлиана Семенова был снят одноименный 12-ти серийный фильм. Роль пастора Шлага блестяще сыграл советский актер театра и кино Ростислав Плятт, воплотив в своем герое черты доброго, честного, тонкого и умного человека.

У персонажа пастора Шлага существовало несколько реальных прообразов, основным из которых был священник Голландской Реформистской церкви Круйт Ион Вильям - пацифист, работавший на советскую разведку. О его судьбе можно узнать из книги "Разведка. Нелегалы наоборот", авторами которой являются российский журналист Сергей Брилев и британский историк Бернард О'Коннор.

Современные единоверцы пастора Шлага, принадлежащие к той же конфессии: пастор и пастерица.

С одной стороны он "пастор" (что характерно для протестантов). Но с другой стороны в гестаповском деле он фигурирует как "католический священник" ("дело на Шлага Фрица католического священника дата ареста 23/VI — 1944 обвиняется в антигосударственной деятельности и покушении на фюрера"), но католический священник называется не пастор, а ксендз. Ещё загадка - Папа Римский принимает пастора Шлага у себя в Ватикане как единоверца... Одевается пастор Шлаг как и положено протестантскому пастору в сюртук с белым воротничком (сутаны не носит), но также в фильме показано как он играет на органе, что, как бы, более свойственно католикам...

Судьба реального прототипа Пастора Шлага

01.12.2011 Пастор Шлаг: христиане против нацизма

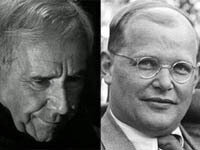

Мало кто знает о том, что у героя "Семнадцати мгновений весны" пастора Шлага был реальный прототип. Активный участник антифашистского Сопротивления в Германии, лютеранский богослов, философ и доктор теологии, пастор Дитрих Бонхоффер был казнен в нацистских застенках в апреле 1945 года. Его в числе других обвиняли в заговоре против Гитлера…

Бонхоффер родился в 1906 году в Бреслау. Отец его был профессором психиатрии, мать происходила из рода известных живописцев фон Калькройтов. В семье росло семеро детей.

Детство Дитриха прошло в берлинском предместье. Несмотря на то, что семья не отличалась особой религиозностью, мальчик рано заинтересовался богословием, а в семнадцать лет отправился изучать теологию сначала в университет Тюбингена, а затем в Берлинский. Защитив две диссертации по теологии, Бонхоффер уехал в Испанию и стал викарием в одной из протестантских общин Барселоны.

Впоследствии он перебрался в Нью-Йорк, где продолжил обучение в Теологическом семинаре, а с 1931 года занял должность доцента в Берлинском университете, одновременно исполняя обязанности священника университетской церкви и городского викария.

С приходом к власти нацистов многое изменилось. Еще до 1933 года в протестантской общине выделилось движение "Немецких христиан", симпатизирующее нацизму. При Гитлере оно превратилось в "Евангельскую церковь германской нации", провозглашавшую арийскую нацию единственно христианской. Ей противостояла "Правомочная Германская евангелическая церковь", или "Исповедующая церковь".

Официально гитлеровцы признавали лишь первую церковь, но не трогали и представителей второй. К ней-то и примкнул Бонхоффер. Он развернул самое настоящее религиозное сопротивление: читал антифашистские проповеди и доклады, проводил беседы и семинары, создавал христианские группы, практиковавшие новые формы духовного общения. Пастор неоднократно выступал против идеологии антисемитизма. Кроме того, он явился соавтором протестантского манифеста, в котором провозглашалась антифашистская и антимилитаристская ориентация церкви.

В 1933 году Бонхоффер выступал с лекциями в Лондоне, а в 1935-м стал разъезжать с проповедями по всей Германии, возглавил тайную религиозную семинарию в Финкенвальде (Померания).

Разумеется, такая бурная гуманистическая деятельность не могла не встретить протеста у нового режима. В 1936 году Бонхоффера уволили из университета, лишив его ученых степеней и запретив заниматься преподаванием, а также публиковать свои работы в печати и выступать с проповедями. В 1939 году Бонхоффер побывал в США. Его пытались уговорить остаться там, но он на одном из последних кораблей вернулся в фашистскую Германию…

Выезжая в европейские страны — Швейцарию, Швецию — Бонхоффер встречался с политиками и священниками, пытаясь убедить их в необходимости христианского сопротивления нацизму. Среди идеологов такого сопротивления был германский экономист и хозяйственник Карл Герделер. Члены его группы, сотрудники абвера Тресков и Ольбрихт, в 1942 году попытались подготовить покушение на Гитлера. Но заговор раскрылся, и в апреле 1943 года всех участников арестовали. Среди них оказался и Бонхоффер.

Полтора года пастор провел в тюрьме Берлиг-Тегель. Этот период заключения был для него не слишком мучительным: Бонхофферу удалось наладить отношения с охраной и даже тайком передавать письма своему лучшему другу и мужу своей племянницы Эберхарду Бетге.

После того как было организовано реальное покушение на фюрера, Бонхоффера перевели в тюрьму на Принц Альбрехтштрассе. Условия там были гораздо более суровыми, чем в Берлиг-Тегель, переписываться с родными почти запретили, за исключением коротких записок чисто формального содержания.

Зимой 1945 года Дитриха перевели в Бухенвальд. Там он оказался в компании "элитных" заключенных: среди арестантов были высшие военные чины и сотрудники министерств. Всех разместили в отдельные камеры, но им дозволялось общаться между собой. В Пасхальную неделю здесь царило даже несколько приподнятое настроение, так как все уже знали, что рейх фактически потерпел поражение, и надеялись, что, спасая свою шкуру, тюремщики забудут про жертв…

В Вербное Воскресенье Бонхоффер отправлял богослужение среди товарищей по несчастью. Едва оно завершилось, как ему велели собирать вещи. Покидая Бухенвальд, пастор попросил английского летчика Пейна Беста передать своему другу, епископу Чичестерскому, следующие слова: "Это конец, а для меня — начало жизни…" Вместе с другими узниками его посадили в фургон и повезли на судебное заседание во Флоссенбург.

Суд приговорил Бонхоффера и всех, кто прибыл вместе с ним, к повешению. Казнь состоялась 9 апреля. Когда за осужденным явился охранник, он увидел, что тот стоит на коленях, погруженный в молитву… После казни в одной из камер обнаружили Библию и томик Гете. На них стоял росчерк Бонхоффера…

Пастор Шлаг – характер добрый, нордический

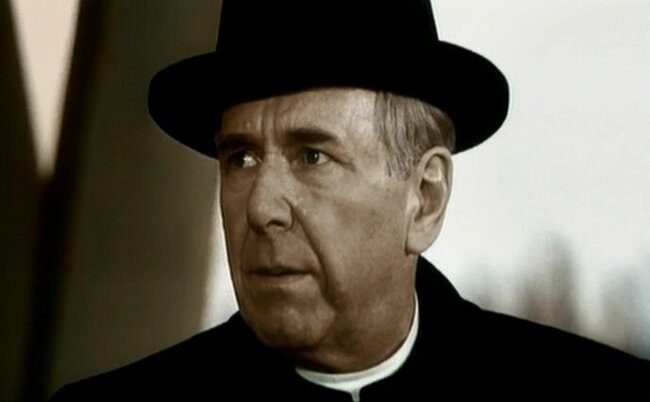

Невозможно не сказать о пасторе Шлаге в исполнении Ростислава Плятта из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973). Он предстаёт средоточием христианских добродетелей – бесконечно добрым, искренним и умным человеком. Умным интуитивно – не зная, кем в действительности является резидент Штирлиц и кто за ним стоит (и стоит ли вообще), он соглашается исполнить поручение, принимая сторону антифашистского сопротивления. Этот поступок можно счесть не только наивным, но и смертельно опасным, так как, не ведая о том, пастор становится орудием в руках иностранной державы. Однако за его согласием видится недвусмысленный нравственный выбор. В основе которого – интеллектуальная честность пастора. Шлаг не в силах разрешить все моральные ребусы, которые подкидывает ему агент-провокатор Клаус или советский разведчик Исаев, но готов к главному – в своей вере в доброе начало человека идти до конца. Претерпеть лишения – сесть в тюрьму или, если понадобится, незаконно перейти границу.

Свои немалые подвиги он совершает с детской доверчивостью к проводнику Штирлицу, с ребяческим любопытством к приключениям и с трогательной неуклюжестью – почти чудачеством: никак не ожидал он, что придётся встать на лыжи, а уж то, что лыжные ботинки совпали с размером ноги и вовсе чудо из чудес.

Немалая часть личного актёрского обаяния Плятта передалась образу на экране, а отдельные казусы исполнения оказались поистине божественными находками, элементами драматургии, помогающими раскрыть человеческую суть героя:

«Во время съёмок у меня был один смешной эпизод, – вспоминал актер, спустя несколько месяцев после премьеры. – На съёмках сцены перехода Шлагом границы. Дело в том, что мне впервые в жизни пришлось встать на лыжи. И тогда я заявил, что ручаюсь только за пять лыжных шагов. Я действительно прошёл эти пять шагов, потом упал. Не зная, что в конце концов получилось, я очень волновался, ожидая сцену на экране, и вздохнул с облегчением, лишь услышав спасительную фразу диктора – Е. Копеляна: «Пастор Шлаг впервые встал на лыжи». Раньше этой фразы в сценарии не было. (…)

Обстоятельства у меня сложились так, что я, снимаясь в телефильме «Семнадцать мгновений весны», не смог посмотреть ни одного кусочка в процессе работы и не был на черновом просмотре. Фильм я видел уже на экране телевизора. Как-то в разгар демонстрации фильма мне пришлось пойти в магазин. Когда я вошёл, торговля просто замерла. Я был буквально засыпан вопросами: «А убьют ли Штирлица?», «А чем кончится?» Справлялись также о судьбе моего пастора: «Дойдёт ли благополучно до Швейцарии?» Но я молчал и всех интриговал.

Я много снимался в кино. Но в моих киноролях преобладают персонажи отрицательные… Потому роль пастора Шлага в «Семнадцати мгновениях…» важна для меня по каким-то внутренним позициям: пастор Шлаг – честный немец, один из тех людей, которые строят сегодняшнюю Германию. Это очень важная краска роли и очень привлекательная» (Ростислав Плятт: «Пастор Шлаг впервые встал на лыжи», – в «Литературной газете», 12 декабря 1973 г.).

Доживи Честертон до ста лет – до премьеры советского сериала, и в лице пастора Шлага он мог признать родного брата отца Брауна. Детектив-священник тоже склонен к чудачествам и в жизни – мил и неуклюж, и детективные ребусы прозревать ему приходится в первую очередь сердцем, а во вторую – логикой. Правда, не очень верится, что в шпионские игры отец Браун решился играть вслепую. Впрочем, кто знает, как обернулось бы всё, угоди он во враждебное окружение, ведь главное его поручение – смиренно исполнять христианский долг.

Образ пастора Шлага, сыгранный Ростиславом Пляттом, покорил советских зрителей без остатка, о чём свидетельствовали тысячи писем, пришедшие на адрес Центрального телевидения и киностудии имени Горького – выдержки оттуда публиковались в советской прессе. Официальная критика также была настроена благосклонно: «великолепная актёрская зрелость, глубина постижения образа, тонкость и разнообразие нюансов» (Б. Иванова. Уроки мужества, – газета «Красная звезда», 26 августа 1973 г.). Все признавали огромный успех сериала, а также сыгравших в нём актёров, включая Плятта.

Единственный, кому из героев сериала по симпатиям уступал пастор Шлаг, был штандартенфюрер Штирлиц с благородным лицом Вячеслава Тихонова. Не только потому, что тот значился главным героем фильма и что советский разведчик – лицо по определению героическое, но и потому, что за образом, сыгранным Тихоновым, негласно стояла доказательная сила истории. Над добрым и умным пастором Шлагом как представителем европейского гуманизма грозовой тучей нависали неотвеченные вопросы, может быть, неразрешимые в принципе. Эти вопросы в меру своей компетенции и на исключительно практическом уровне решал советский резидент в нацистской Германии. Решал по поручению государства и от имени сражающейся страны.

Шлаг в отличие от него – одиночка. Даже внутри церкви ему сложно найти безусловную поддержку. Церковные функционеры, как следует из фильма, готовы пожертвовать милым чудаком Шлагом ради достижения политических целей.

Важное замечание об отце Брауне

Интересно, что английский писатель Честертон почти не вовлекает героя своих детективных новелл отца Брауна во внутрицерковные католические дела. Дабы совершить очередной сыщицкий подвиг, Браун выходит за церковную ограду. Редкое исключение рассказ «Молот Господень», но и в здесь, заметьте, события разворачиваются вокруг англиканской, а не католической колокольни. В англо-американском фильме «Детектив отец Браун» с участием Алека Гиннесса (реж. Роберт Хамер, 1954) демонстрируются непростые, порой конфликтные отношения сыщика-священника со своим церковным начальством. И то верно, какое начальство будет в восторге от подобной самодеятельности? В рассказах ничего такого мы не найдём. Честертон ограничивается мало о чём говорящими ссылками на церковные поручения и служебные командировки своего героя, или иногда, как в рассказе «Сапфировый крест», поминает международный съезд священников. На нём ещё до войны могли познакомиться отец Браун и пастор Шлаг – люди одного поколения и единых воззрений, и обсудить надвигающуюся европейскую катастрофу.

Воспользовался ли этой подсказкой режиссёр литовского фильма об отце Брауне ? Разглядел ли он что-либо общее у сыщика-священника с пастором Шлагом ? Телефильм «Семнадцать мгновений весны», во всяком случае, повторялся регулярно, успел стать одним из самых любимых. А пастор Шлаг успел превратиться в персонажа народных анекдотов про Штирлица.