Так миноносец погиб "Безупречный"... (Часть 2)

Начало: часть 1.

ЭКИПАЖ И КОМАНДИР «БЕЗУПРЕЧНОГО».

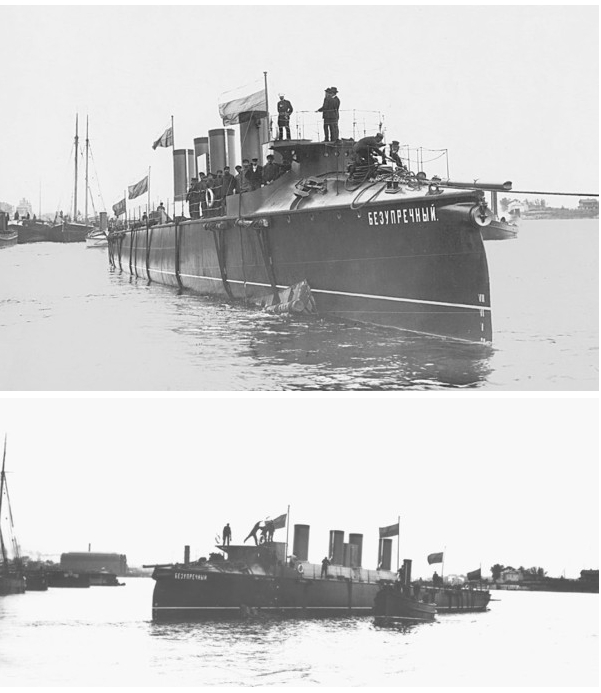

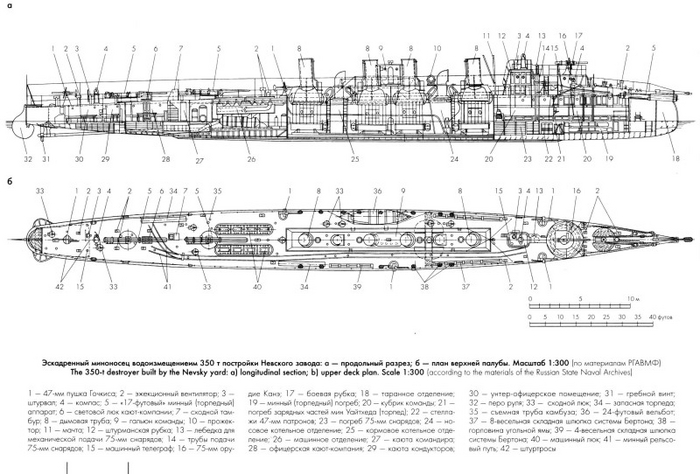

Окончательный состав команды «Безупречного» был укомплектован в 1903 г., после спуска на воду, приемо-сдаточных испытаний корабля и устранения «недоделок».

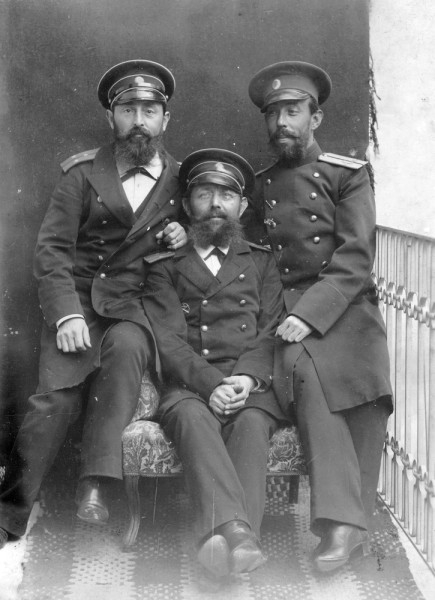

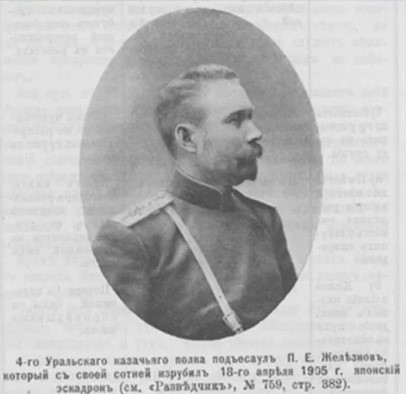

6 июня 1903 г. в командование миноносцем официально вступил капитан 2-го ранга Иосиф Александрович Матусевич 2-й; по некоторым сведениям, он водил «Безупречный» еще на ходовых испытаниях в 1902-м. Это был опытнейший 45-летий моряк, недавно переведенный на Балтику с Черноморского флота и имевший богатый послужной список.

Хронология служебного пути бессменного командира «Безупречного» хорошо известна по архивным документам. Однако о том, каким был в жизни «кавторанг» Матусевич 2-й, остается только догадываться. А. С. Новиков-Прибой, выведший в своем романе галерею ярких и не всегда соответствующих действительности образов офицеров 2-й Тихоокеанской эскадры, не оставил описания личности того, кто привел «Безупречный» в Цусимский пролив.

Капитан 2-го ранга Матусевич (1857-1905) происходил из небогатых дворян Херсонской губернии («недвижимости не имеет», значится в документах), из «служилой» морской семьи. Его отец Александр Иосифович был капитаном по Адмиралтейству, старший брат Николай также выбрал карьеру офицера флота и достиг чина вице-адмирала, а младший брат Василий стал генерал-майором по Адмиралтейству.

Дворянский род Матусевичей (Matusewicz) гордился древней историей, восходившей к шляхетским родам Великого Княжества Литовского. Матусевичи приходились родственниками князьям Гедройцам, также давшим Литве, Польше и России немало славных имен, в т.ч. первую женщину-военного хирурга Веру Игнатьевну Гедройц (1870-1932). Дворяне Матусевичи герба «Лебедь» (польск. ;ab;d;, Dunin), на котором изображен белый лебедь на червленом поле, внесены в «Гербовник дворянских родов Царства Польского» (Ч.3, стр. 89) и в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи» (Ч. 12, стр. 126). Описание герба в «Общем гербовнике» несколько иное: «В черном щите серебряный лебедь с червлеными глазами, клювом, языком и лапами. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: серебряный лебедь с червлеными глазами, языком и лапами. Намет: черный с серебром». Считается, что этот герб принадлежал той ветви рода Матусевичей, которая обосновалась в Херсонской губернии, и из которой происходил командир миноносца «Безупречный».

Иосиф Матусевич окончил юнкерское училище в г. Николаев; в чине юнкера флота он принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. за освобождение Болгарии (эта небольшая балканская страна еще раз соприкоснется с историей Цусимского сражения, о чем будет написано позже). За крейсерство у берегов Анатолии на пароходе «Великий князь Константин» и участие в уничтожении четырех неприятельских «коммерческих парусников» он получил первую награду – светло-бронзовую медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878». 1 мая 1879 г. Иосиф Матусевич был произведен в гардемарины и вскоре зачислен на службу в 1-й Черноморский флотский экипаж, а 30 октября 1880 г. получил чин мичмана и свои первые офицерские эполеты.

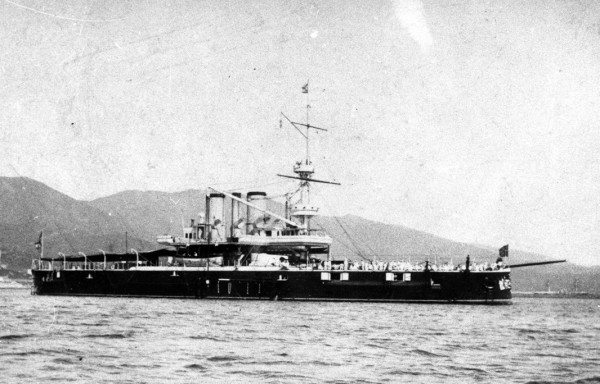

Судьба и карьера будущего командира «Безупречного» была связана с Черным морем вплоть до начала ХХ в. На Черноморском флоте он прошел отличную командную школу. В его послужном списке - строевые должности командира рот различных флотских экипажей; плавание штурманским офицером на канонерской лодке «Запорожец», минном крейсере «Капитан Сакен» и броненосцах «Георгий Победоносец» (старший штурман) и «Двенадцать апостолов»; служба старшим офицером на канонерской лодке «Терец» и броненосце «Георгий Победоносец»; штабная (делопроизводитель при инспекции Черноморских флотских экипажей) и военно-преподавательская (школа рулевых и сигнальщиков) работа. Морской офицер Матусевич активно занимался повышением своей квалификации: в 1888 г. он прослушал курс лекций по штурманскому делу и «призван к исполнению обязанностей» старшего судового штурмана, а в 1893 прошел краткий курс минного дела в Севастополе, успешно выдержал испытание особой комиссией и получил право командовать миноносцем.

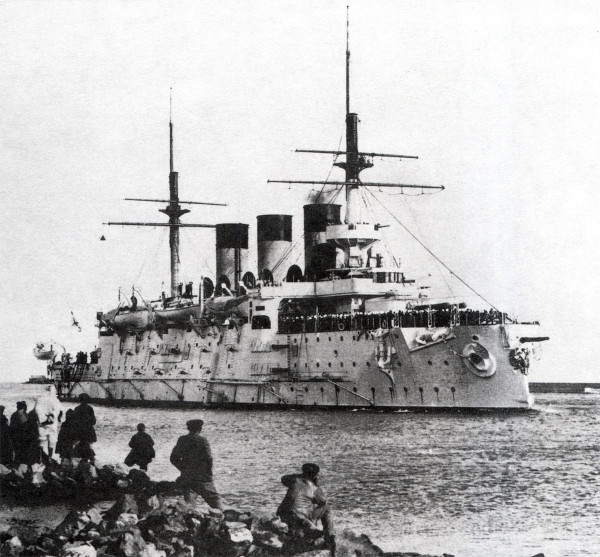

Свое первое командование лейтенант Матусевич получил в 1894 г., приняв один из первых русских миноносцев «Батум» (№ 251). Впоследствии он также командовал миноносцами № 261 и № 265, при чем в 1897 г. временно совмещал должности командира их обоих. Венцом карьеры И. А. Матусевича на Черноморском флоте стало временное командование броненосцем «Георгий Победоносец» в 1901 г. уже в чине «кавторанга» (присвоен 6 декабря 1899 г.) на время отпуска его командира. При чем сам Матусевич за всю свою 27-летнюю службу побывал в двухмесячном отпуску только однажды – с 20 декабря 1892 по 20 февраля 1893 гг., что характеризует его как очень работоспособного и усердного офицера.

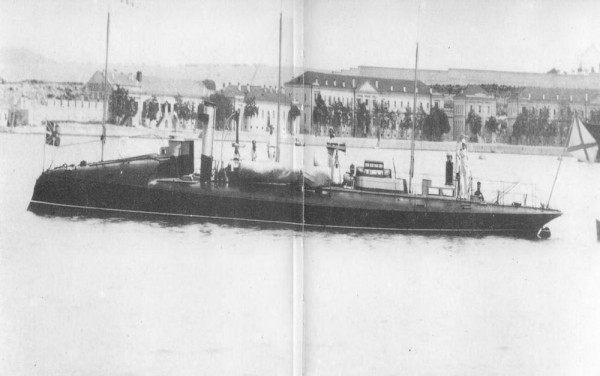

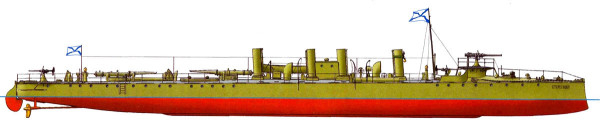

Самое маленькое и самое большое командование И.А. Матусевича - миноносец "Батум" (вверху) и броненосец "Георгий Победоносец" (внизу).

У будущего командира «Безупречного» был большой опыт морских походов в акваториях Черного и Средиземного морей, однако океанское плавание, которое ему предстояло пройти в 1904-05 гг., было ему в новинку. Также вызывает вопросы его профессиональная подготовка в минном деле (а главное оружие миноносца – именно торпеды!). У И.А. Матусевича, безусловно, были солидные практические навыки в командовании миноносцами, однако теоретические знания ограничивались «кратким (ключевое слово) курсом» в Севастополе.

Подобно многим офицерам Российского императорского флота, капитан 2-го ранга Матусевич получил небольшой боевой опыт только в юности, но за долгую беспорочную службу был отмечен многими наградами. На момент назначения командиром «Безупречного» его мундир украшали ордена Св. Станислава II и III степени, Св. Анны III степени и Св. Владимира IV степени с бантом. Заграничные походы, по приятой в те годы у многих стран традиции вручать награды «визитирующим» офицерам-иностранцам, принесли И. А. Матусевичу болгарский орден «За военные заслуги» IV степени (не просто знак уважения, учитывая его участие в войне за освобождение Болгарии), черногорский «Князя Данила I» III степени, а также турецкие «Меджидие» IV и III степени с орденской медалью и «Осмаие» III степени, на каждый из которых бравый кавторанг получил высочайшее разрешение на принятие и ношение. К наградам следует добавить также серию именных ценных подарков. Их И. А. Матусевичем с завидным постоянством получал от августейших особ, это свидетельствует о его умении нравиться высокому начальству – немаловажное качество для продвижения по службе! В 1893 г. он был награжден золотым жетоном за плавание под флагом ЕИВ Наследника Цесаревича, в 1896 г. получил золотой портсигар с двуглавым орлом из кабинета Николая II, в 1897 г. вдовствующая императрица Мария Федорова пожаловала старшего штурманского офицера Матусевича золотыми запонками за свое плавание на броненосце «Георгий Победоносец», а еще через год она же наградила его драгоценным именным перстнем (как видно, статный представительный моряк с густой бородой приглянулся порфироносной вдове).

Награды капитана 2-го ранга И.А. Матусевича (отечественные). слева - направо: медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»,ордена Св. Станислава II и III степени,

...и иностранные, слева - направо: болгарский орден «За военные заслуги» IV степени, черногорский «Князя Данила I» III степени, а также турецкие «Меджидие» IV и III степени и «Османие» III степени.

В духе кастовых традиций военных Российской империи, И.А. Матусевич был женат на дочери генерал-лейтенанта Юрьева Евгении Михайловне (1887). Супруга подарила ему дочь Ольгу (р. 1888) и сына Михаила (р. 1892). Сын командира «Безупречного» после гибели отца тоже избрал путь морского офицера. В годы Первой мировой войны он ходил на боевых кораблях Балтийского флота, был произведен в лейтенанты и удостоен наград за храбрость. В Гражданской войне встал на сторону «белых» и был расстрелян «красными» в 1921 г. в Севастополе.

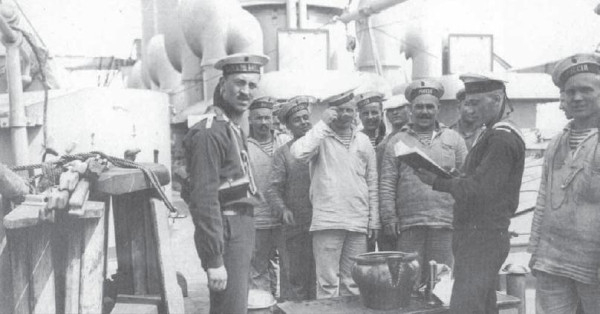

Свидетельств о том, как складывались отношения командира «Безупречного» с его командой, не сохранилось. Современники утверждают, что на русских миноносцах того времени, где офицеры и нижние чины были вынуждены служить и работать вместе на очень ограниченном пространстве и в крайне нелегких условиях, жесткая флотская субординация до некоторой степени сглаживалась. Люди из кают-кампании и кубрика должны были учиться сосуществовать и сотрудничать. На многих миноносцах Российского императорского флота в период Русско-японской войны командиры пользовались уважением и доверием экипажа; матросы шли за ними в бой, зачастую последний, наверное, не только повинуясь приказу. Существовали и обратные примеры. Скептик и «шататель режима» Новиков-Прибой пишет, что на однотипном «Безупречному» «Бедовом» командир кавторанг Баранов «избивал их (матросов) до крови. Для них был создан каторжный режим». Еще на одном систершипе, «Бодром», пожилой и чрезмерно упитанный рохля-командир кавторанг Иванов вызывал у команды презрение и насмешки.

Однако, принимая во внимание безупречный послужной список командира «Безупречного» и решительные действия его корабля в Цусимском сражении, можно с большой долей уверенности утверждать, что капитан 2-го ранга Матусевич «держал» свой экипаж. Возможно, он был любим нижними чинами и офицерами, как героический командир «Громкого» кавторанг Г. Ф. Керн, возможно, просто умел поддерживать дисциплину, но «Безупречный» под командой И. А. Матусевича исполнил свой долг.

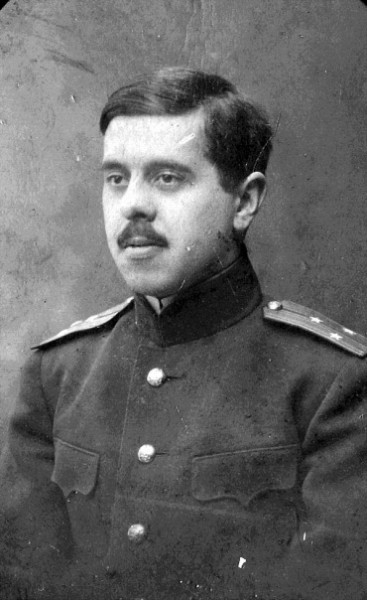

Кроме командира, в экипаже «Безупречного» было еще четверо офицеров, и все они были еще очень молоды. Минный офицер лейтенант Александр Александрович Быков 2-й (1876 – 1905) и судовой механик поручик Корпуса инженер-механиков флота Носуленко, тоже Александр Александрович (1878 - 1905), учитывая примерный возраст выпуска военно-учебных заведений империи и выслугу лет для производства в чин, могли прослужить на флоте до 8-9 лет первый, и лет 7-8 второй. Это делало их довольно опытными профессионалами. Вахтенными офицерами были мичманы Филип Владимирович Горонович и Георгий Владимирович Тиле; к началу рокового сражения в Цусимском проливе первому из них недавно исполнилось 23 года, второму было всего 22.

Кондукторов на «Безупречном» служило двое – машинный кондуктор Николай Авраамович Поляков, выполнявший также обязанности боцмана, и минный кондуктор Виктор Ионович Антонов. Учитывая традиционно высокое качество старшего унтер-офицерского состава вооруженных сил Российской империи, можно без труда нарисовать образ грамотных и старательных специалистов своего дела. А вот были ли они ражими пышноусыми служаками со сбитыми о ленивые матросские физиономии кулаками, или выглядели иначе, сказать невозможно. Скупые данные Морского ведомства империи содержат только имена погибших моряков «Безупречного» и общую на всех дату смерти – 15.05.1905…

Матросов и унтер-офицеров на борту миноносца шло 66 душ. Относительно команды «Безупречного» можно привести общую характеристику формирования экипажей 2-й эскадры Тихого океана по материалам РГАВМФ: «Ввиду недостаточности… наличных кадров Балтийского флота комплектование 4 новых броненосцев типа «Бородино», крейсеров и эскадренных миноносцев было осуществлено за счет призванных с началом войны запасных и новобранцев призыва 1904 г., причем число призванных из запаса на 2-й эскадре превышало одну треть общего числа личного состава кораблей».

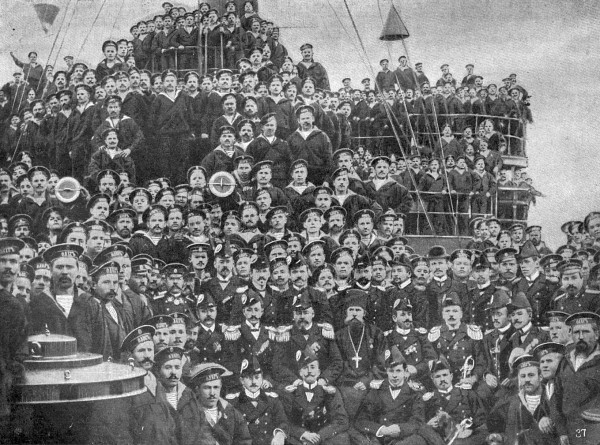

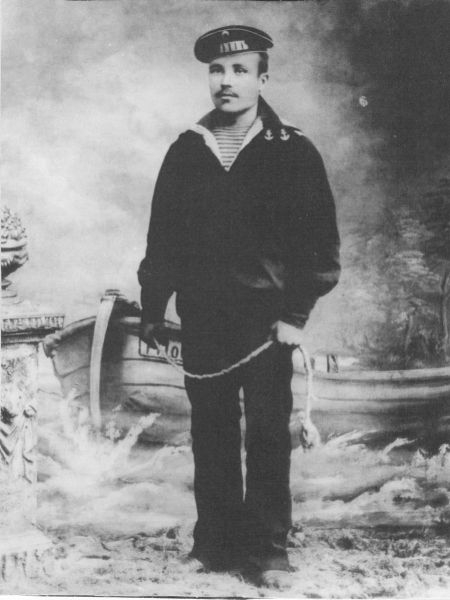

Русские моряки - участники Цусимского сражения.На фотографии - экипаж крейсера "Олег", интернированного на Филиппинах, 1905 г.

На основании «Устава о всеобщей воинской повинности» от 1 января 1874 г. на воинскую службу в империи призывались подданные, достигшие к началу текущего года 20 лет от роду. Срок действительной службы в Российском императорском флоте составлял 7 лет, нахождения в запасе – 3 года. В этой связи не выдерживает критики утверждение Новикова-Прибоя, что запасные, направленные на корабли 2-й Тихоокеанской эскадры, якобы уже «забыли», чему их учили на флоте. Следовательно, возрастной состав матросов и унтер-офицеров с «Безупречного» также был довольно молодым: от 20-21 до 30-31 лет.

Они могли являться уроженцами практически всей северо-западной и центральной части империи. Балтийский флот комплектовался уроженцами Архангельской, Витебской, Владимирской, Вологодской, Волынской, Вятской, Гродненской, Казанской, Калужской, Костромской, Курляндской, Лифляндской, Минской, Могилевской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, Орловской, Пензенской, Пермской, Петербургской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Черниговской, Эстляндской и Ярославской губерний.

Социальный состав нижних чинов российского императорского флота в период Русско-японкой войны отличался от более позднего (по которому имеются точные данные историков флота С. С. Хесина и Д. А.Гарковенко: 23,12% фабричных и заводских рабочих, 23,94% рабочих морских и подобных специальностей, 52,94% крестьян и «мелкой буржуазии») более высоким удельным весом матросов крестьянского происхождения (более 60%) и несколько меньшим процентом грамотных (на 1914-16 гг. – 81,31% плюс 11,27% «малограмотных»).

Имеет смысл привести поименный список матросов и унтер-офицеров, принявших последний бой на «Безупречном». В оригинале, составленном в Морском ведомстве Российской империи, он рукописный, так что некоторые имена или фамилии читаются нечетко. В списке они отмечены знаком вопроса.

Александров Василий, фельдшер 1-й статьи, судовой врач;

Александров Степан, машинный квартирмейстер 1-й статьи;

Арбузов Владимир Дмитриевич, кочегар 1-й статьи;

Барановский Тимофей Адамович, минный машинист;

Беляевский (?) Андрей Васильевич, машинист 2-й статьи;

Болондин Алексей Николаевич, минный машинист;

Бондаренко Иван Маркович, кочегар 2-й статьи;

Булдаков Федор Лукич, минный содержатель 2-й статьи;

Бухалов Андрей Андреевич, сигнальщик;

Виноградов Александр, матрос–телеграфист;

Выдрин Николай, артиллерийский квартирмейстер;

Гацелюк (?) Антон Григорьевич, кочегар 1-й статьи;

Глазунов Федор Матвеевич, кочегар 2-й статьи;

Говядин Михаил Михайлович, кочегар 2-й статьи;

Головач Леонтий Тарасович, хозяин трюмных отсеков;

Гуськов Кирьян Игнатьевич, машинный квартирмейстер 1-й статьи;

Дадыка Владимир Михайлович, машинный квартирмейстер 2-й статьи;

Дорков Павел Васильевич, кочегар 1- й статьи;

Дубасов Григорий Карпович (?), кочегар 1-й статьи;

Евдокимов Григорий Викторович, старший комендор;

Елесин Иван Владимирович, строевой квартирмейстер;

Емелев Григорий Романович, машинист 1-й статьи;

Еремин Иван Дмитриевич, минер;

Жариков Емельян Тимофеевич, комендор;

Зуй Иван Андреевич, минер 1-й статьи;

Игнатов Яков Андреевич, помощник хозяина трюмных отсеков;

Козилев Павел Федорович, комендор;

Копчик Михаил (?) Моисеевич, кочегар 1-й статьи;

Коровин Алексей Матвеевич, кок;

Коротков Николай Иванович, рулевой;

Косенко Ефим Никитич, кочегарный квартирмейстер 2-й статьи;

Кулаков Архип Васильевич, матрос 1-й статьи;

Куртов Игнат Александрович, кочегарный квартирмейстер 2-й статьи;

Лизунов Дмитрий Егорович, комендор;

Лыснюк Иван Кузьмич, машинист 1-й статьи;

Макаров Дмитрий Андреевич, кочегарный квартирмейстер 1-й статьи;

Озул Иоанн Рейнович, кочегар 2-й статьи;

Осетрин Ефим Дмитриевич, комендор;

Павлов Алексей Гаврилович, минный машинист;

Палкин Иван Афанасьевич, комендор;

Пасюк (?) Антон Михайлович, кочегар 1-й статьи;

Педоренко Павел Дмитриевич, кочегар 2-й статьи;

Попов Федор Алексеевич, баталер 2-й статьи;

Пронин Прокопий Корнеевич, машинный квартирмейстер 1-й статьи;

Радин Иван Назарович, матрос 1-й статьи;

Ремешков Яков Михайлович, машинист 1-й статьи;

Родионов Никифор Онисимович, кочегар 2-й статьи;

Романов Константин Алексеевич, машинный квартирмейстер 2-й статьи;

Рыбин–Колдядин Тихон Иванович, боцманмат;

Садовский Яков Степанович, матрос 2-й статьи;

Самарцев Василий Васильевич, кочегар 1-й статьи;

Скубентов Поликарп Иванович, машинист 1-й статьи;

Соколов Василий Михайлович, матрос 1-й статьи;

Степанов Дмитрий Иванович, писарь 2-й статьи;

Сычев Тимофей Ларионович, кочегар 1-й статьи;

Унжаков Александр Кириллович, машинист 1-й статьи;

Хаецкий Василий Федорович, матрос 1-й статьи;

Цылищев Петр Егорович, машинист 1-й статьи;

Шуин Василий Андреевич, рулевой;

Юдин Михаил Поликарпович, минер;

Юсупов Мусаиб (?), матрос 1-й статьи.

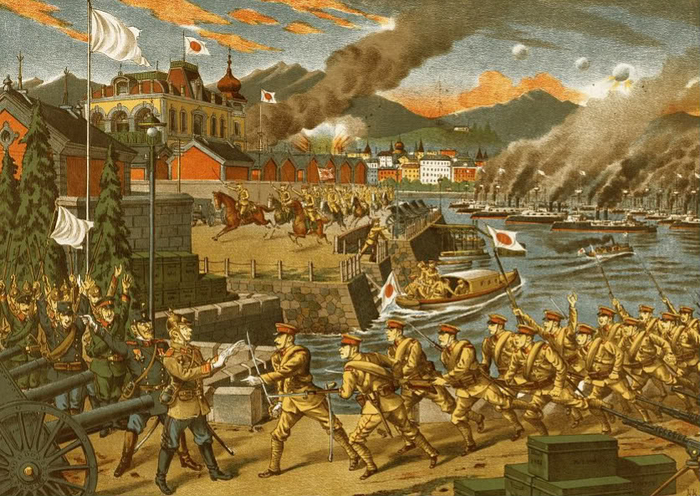

ПЕРВЫЙ ПОХОД «БЕЗУПРЕЧНОГО».

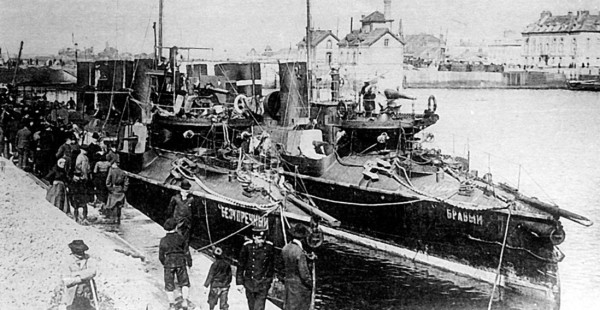

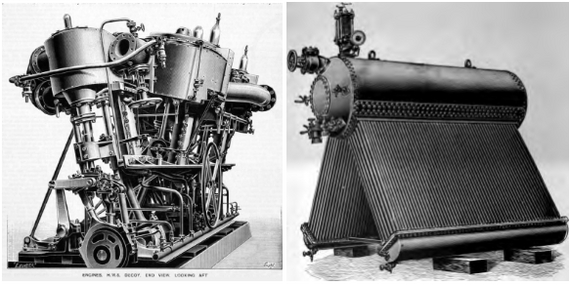

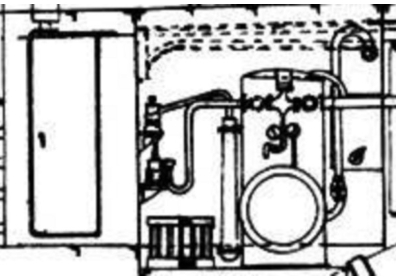

Летом 1903 г. «Блетящий» и шесть других миноносцев типа «Буйный» начали, наконец, готовить к переходу из Кронштадта на Дальний Восток, для которого они изначально и строились. Их планировалось влить в Отдельный отряд судов, идущих на Тихий океан, контр-адмирала А.А. Вирениуса, в составе броненосца «Ослябя», крейсеров «Аврора» и «Дмитрий Донкой», посыльного судна «Алмаз» и четырех малых миноносцев типа «Циклон» (часть кораблей присоединилась в Средиземном море). В связи тем, что миноносцы типа «Буйный» задержались с выходом из-за затянувшихся ремонтных работ, Морское министерство решило послать их «догоном».

Тем не менее, именно восемь новых миноносцев рассматривались как самая ценная часть отряда. «Только эти миноносцы страшны противнику», - телеграфировало адмиралу Вириниусу военно-морское командование и настоятельно требовало «не бросать ни одного самого плохого». В этих телеграфных строчках легко просматривается противоречие между желаемым и действительностью. Понимая потребность сил российского флота а Дальнем Востоке в кораблях подобного класса, господа адмиралы в Санкт-Петербурге прекрасно отдавали себе отчет в скверном техническом состоянии реально построенных миноносцев. Однако других не было, и «Блестящий» с его систершипами были отправлены в плавание «как есть». Для устранения неполадок в море, а также обучения недостаточно подготовленных машинных команд «на ходу» на каждый миноносец поднялось по 10 квалифицированных рабочих Невского завода. С непоколебимым оптимизмом командование полагало, что на первом переходе до Киля (Германия) они полностью справятся со своими задачами.

«Безупречный» покинул Кронштадтскую гавань 19 августа 1903 г. Вместе с «Блестящим» и «Быстрым» он вошел первую группу миноносцев под командованием командира «Блестящего» капитана 2-го ранга Александра Сергеевича Шамова. Остальные пять однотипных кораблей составили вторую и третью группы. Интересный факт – вторую группу вел командир «Буйного» капитан 2-го ранга Александр Федорович Колчак, приходившийся дядей Александру Васильевичу Колчаку, известному отечественной аудитории в основном своей ролью в Гражданской войне.

Морской путь семи миноносцев пролегал по маршруту Кронштадт – Либава (только для третьего отряда) – Киль (Германия) – Шербур (Франция) – Дувр (Великобритания, только третий отряд) – Брест (Франция, только второй отряд) – Алжир (фр.) – Бизерта (фр. Тунис). С первых же часов поход превратился в мучительную хронику технических неисправностей, поломок и аварий. Миноносцы постоянно выходили из строя, ремонтировались «на живую нитку», отставали и выбивались из ордера отрядов и графика переходов. Экипажи оказались плохо подготовлены к дальнему плаванию, а многие матросы – физически неспособны переносить морскую качку. Из-за недосмотра уездных Присутствий по воинской повинности, направивших негодных к морской службе новобранцев на флот, во время первого же шторма оказалась неспособна выполнять свои обязанности команда «Бодрого» и частично – команда «Буйного». Наиболее «укачанных» матросиков пришлось отправлять в Россию на коммерческом пароходе, а убыль срочно компенсировать, переводя людей с других миноносцев, ослабляя их экипажи.

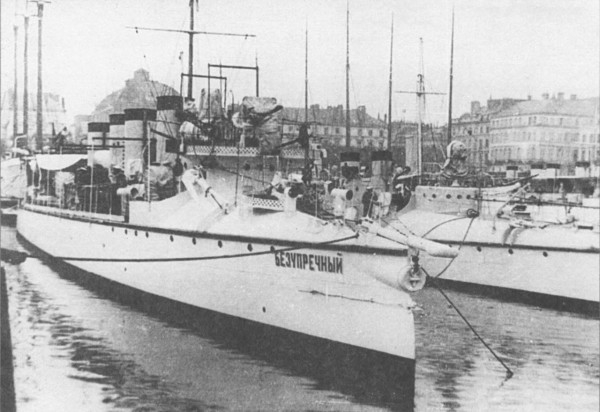

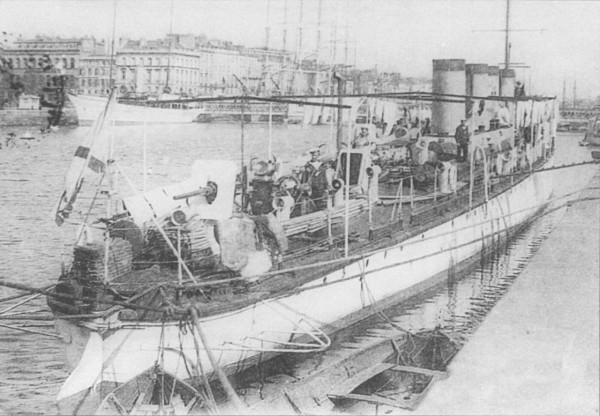

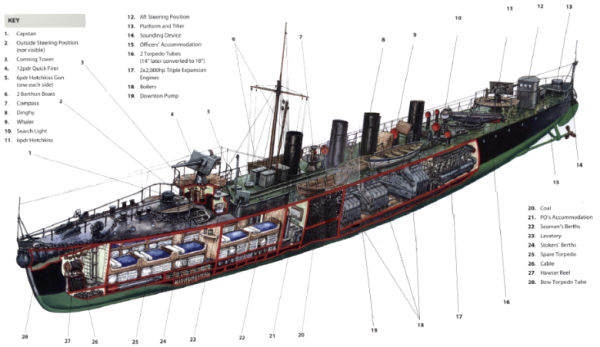

Объективно оценивая участие миноносцев-«невок» в этом несчастном плавании, следует признать, что «Безупречный» и его команда во главе с капитаном 2-го ранга Матусевичем держались в походе едва ли не лучше всех. Они же наиболее адекватно реагировали на возникавшие неполадки. Единственной задокументированной технической проблемой стал «стук в машине», появившийся на переходе из Киля в Шербур. Командир «Безупречного» здесь проявил себя ответственным и педантичным офицером. Не желая подвергать корабль и людей опасности, он предпочел подстраховаться и под свою ответственность зайти в ближайший французский порт Гавр. Там машина была проверена и обслужена на заводе Жака Огюста Нормана, «французского Ярроу», новатора в области проектирования и строительства миноносцев в своей стране. Пока «Безупречный» стоял в коммерческой гавани Гавра, а его команда наслаждалась нехитрыми радостями французского портового города, местные фотографы сделали несколько снимков русского боевого корабля. На них миноносец предстает еще в импозантной светлой окраске мирного времени, с ярко прорисованными ватерлинией и ободками на обрезах дымовых труб. На палубе видны матросы в повседневных синих фланелевках и фуражках-бескозырках; возможно, это те, кому суждено погибнуть при Цусиме…

"Безупречный" в торговой гавани Гавра. Рядом с им виден еще один русский миноносец, однако с кем из собратьев заходил он в Гавр, выяснить не удалось.

Пройдя на всемирно известном французском заводе техобслуживание «по высшему разряду», «Безупречный» присоединился к своему отряду и продолжил поход. В ноябре 1903 г., после долгих мытарств по морским волнам и злоключений, семь миноносцев сумели догнать отряд адмирала Вирениуса в Бизерте. Моряки отряда тотчас прозвали износившиеся и побитые штормами «невки» «инвалидной командой». Адмирал Вирениус безотлагательно принял меры по восстановлению боеспособности «самой значимой силы» его отряда. По договоренности с британским губернатором Мальты, являвшейся важной и хорошо оборудованной базой Royal Navy на Средиземном море, сэром Френсисом Гренфеллом, Вирениус отправил миноносцы доковаться в Гранд-Харбор.

17 декабря «Безупречный», «Буйный», «Бодрый», «Блестящий» и «Быстрый» добрались до бывшей твердыни мальтийских рыцарей, над желтыми фортами которой теперь развевался британский «Юнион Джек». «Блестящий» вписался в док так «изящно», что повредил корпус. Однако злоключения русских моряков на Мальте на этом не закончились. Через два дня губернатор сэр Фрэнсис Гренфелл получил телеграфное известие о дальнейшем обострении конфликта между Российской и Японской империями на Дальнем Востоке. До их пор не ясно, действовал ли он по собственной инициативе, или получил соответствующие указания из Лондона. Но сэр Френсис через русского консула предупредил командиров миноносцев, что, если война будет объявлена, их корабли будут интернированы на Мальте, если не уйдут в течение суток. Пушки в Порт-Артуре еще не загрохотали, а «Туманный Альбион» уже негласно принимал сторону «Страны восходящего солнца» (а Франция – сторону России). Командиры русских миноносцев приняли решение не рисковать, и увели свои корабли с Мальты.

Скрепя сердце, адмирал Вирениус, подхлестываемый нетерпеливыми телеграммами из петербургского Морского ведомства, продолжил путь с не ремонтированными миноносцами. В египетском порту Порт-Саид русский отряд ждала драматическая встреча. По позднейшему свидетельству генерала по Адмиралтейству Штенгера (В. А. Штенгер «Подготовка II эскадры к плаванию»), на рейде они разошлись с недавно закупленными Японией в Великобритании броненосными крейсерами «Касуга» и «Нисин». С рабочими экипажами производителя и под английскими торговыми флагами, новенькие крейсера спешили в сопровождении британского крейсера «Кинг Альфред» к берегам «Страны восходящего солнца». Впоследствии адмирала Вирениуса многократно упрекали за то, что он не задержал будущие японские боевые корабли. В защиту адмирала надо сказать: сведений о начале войны он в то время не имел, и не мог ничего сделать.

Забавный факт, что идея использовать против «Касуги» и «Нисина» наличные миноносцы пришла в голову не адмиралу, а корреспондентам Санкт-Петербургского телеграфного агентства. Ретивые борзописцы распространили «фейковую новость», что англо-японцев «на пути караулят русские истребители». На самом деле «Безупречный» и его систершипы не только не получали подобного приказа, но и по своему изношенному техническому состоянию вряд ли были способны осуществить атаку.

Тем не менее, Суэцкий канал, известный многими судоходными авариями, отряд прошел благополучно и 30 января 1904 г. прибыл в Джибути (Французский Берег Сомали). Там его застало известие об объявлении 28 января (на следующий день после атаки японскими миноносцами рейда Порт-Артура) 1904 г. войны с Японией.

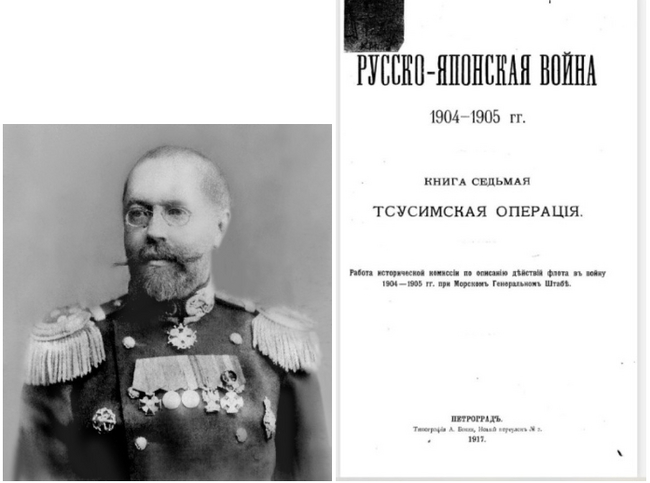

Историки до сих пор спорят, имел ли шансы отряд адмирала Вирениуса прорваться в Порт-Артур или Владивосток (по логике - минимальные), и как изменило бы ход событий его появление на театре боевых действий. Однако сам адмирал был исполнен решимости продолжать путь. В Джибути по его приказу корабли отряда начали перекрашивать в боевой оливково-зленый цвет (в такой еще накануне войны были окрашены корабли 1-й Тихоокеанской эскадры), экипажи проводили боевые учения. Однако Главный морской штаб в Петербурге, который возглавлял в то время генерал-адъютант контр-адмирал Зиновий Петрович Рожественский, решил не рисковать находившимися не в лучшем техническом состоянии кораблями Вирениуса. Главнокомандующий император Николай II поддержал эту точку зрения. 2 февраля отряд получил приказ возвращаться домой, а тремя днями позже пустился «в путь обратный со своею силой ратной».

Обратный переход через Средиземное море был сопряжен с потерями в кораблях и в личном составе. 25 февраля у греческого Пирея попал в жестокий шторм и затонул миноносец №221 (команда спасена пароходом российского Добровольного флота «Саратов»). Во время стоянки «Безупречного» и «Бедового» на Крите, находившимся в то время под «покровительством» европейских держав, включая Россию, произошел трагический инцидент. Вельбот с «Безупречного», на котором возвращались с берега «подгулявшие» матросы с обоих миноносцев, шел по рейду бухты Суда. Командовал им почему-то не кто-либо из комсостава с «Безупречного», а мичман Георгий Викторович Лемишевский с «Бедового» (погиб при Цусиме на броненосце «Наварин»). «Вследствие перегруза», как установило потом расследование, вельбот опрокинулся, и люди оказались в ледяной воде. По приказу командира «Безупречного» капитана 2-го ранга Матусевича для их спасения начали поспешно готовить 8-весельные складные шлюпки, однако это требовало времени. Поэтому кавторанг Матусевич потребовал, чтобы командир «Бедового» Баранов спустил вельбот со своего корабля, на что получил категорический отказ. В результате утонули девять матросов и унтер-офицеров. Новиков-Прибой, впоследствии живописавший этот эпизод, обвинил капитана 2-го ранга Баранова в «нарушении морской и товарищеской этики…, сухости и черствости души». Мотивация отказа Баранова действительно непонятна. Однако никакой ответственности командир «Бедового» не понес. Погибших моряков похоронили на одном из кладбищ Крита. К сожалению, найти их могилы на Крите не удалось, хотя русских военных захоронений периода империи там сохранилось несколько.

Русские военные захоронения на Крите - могилы моряков с броненосца "Сисой Великий", погибших при взрыве башни главного калибра в 1897 г., и чинов Стрелкового полка.

В ходе возвращения в Россию корабли отряда адмирала Вирениуса из-за изношенности машин и разницы в скорости хода разделились и следовали разрозненными группами. Миноносцы по пути получили некоторую «околобоевую» практику. Согласно морского права военного времени, они досматривали встречные иностранные коммерческие суда на предмет военной контрабанды в пользу Японии. Однако ничего запретного «абордажные партии» не обнаружили. При этом «отличились» матросы с «Безупречного»: на борту досматриваемого ими британского парохода «Мелания» они подрались с несколькими моряками-китайцами, приняв их за японцев; «прискорбно, что ввязался и начальник партии». Под арест буянов было приказано поместить по возвращении.5 апреля 1904 г. «Безупречный», завершив свой первый дальний поход в первой и самой крупной группе кораблей адмирала Вирениуса, бросил якорь в Порту императора Александра III в Либаве. Отставшие тянулись аж до 10 мая, когда в Либаву вошел последний – миноносец «Буйный», долго ремонтировавшийся в Алжире.

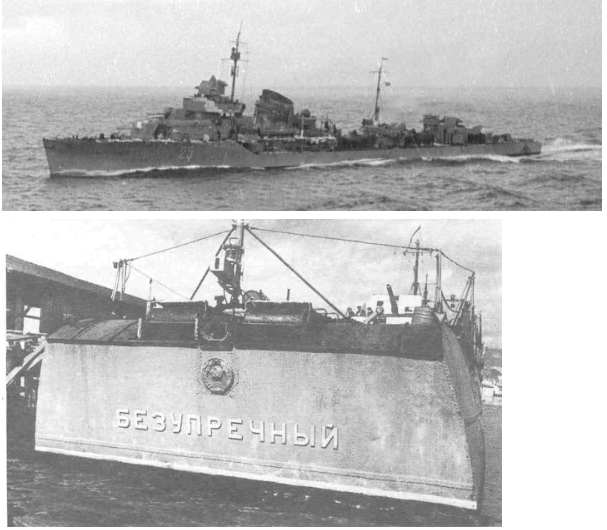

Миноносец в маскировочной окраске начала Русско-Японской войны; такую несли корабли 1-й Тихоокеанской (Порт-Артурской) эскадры и корабли адмирала Вирениуса на обратном пути.

_______________________________________________Михаил Кожемякин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.