История нашего мира в художественной литературе. Часть 45. «Турмс, бессмертный»

Всем привет!

Вообще заметка должна была появиться ещё вчера, но вчера я была очень расстроена. Почему – можно у меня в группе прочитать, может, потом запилю пост и на пикабу, чтоб далеко не ходить. Но сегодня я взяла себя в руки и готова рассказать…про этрусков, сикулов, сиканов и других древнейших обитателей территорий нынешней Италии.

На самом деле я не такой уж большой знаток древней истории, я больше по средним векам, и уж тем более я не слишком интересовалась Италией, в особенности, её островами, поэтому о древнейших жителях Сицилии, Корсики, Сардинии и Мальты узнала недавно. Тогда я готовила заметку про Ромула и Рема, открыла карту Италии, и предо мной предстали населявшие её в древности народы. Но я человек дотошный и пытающийся докопаться до самых основ с максимумом деталей, поэтому мне стало интересно, кто же жил на той же Сицилии до финикийской и греческой колонизации. Вот тогда-то я нашла аналогичную карту для этого острова и увидела, что остров был поделен между сикулами, сиканами и элимами.

Предположительно они имели доиндоевропейское (сиканы) и индоевропейское (сикулы) происхождение и известны такими культурами как, например, Кастелуччо (создана сиканами, существовала примерно в 2200-1400гг. до н.э., а потом на остров прибыли сикулы и элимы и потеснили ок. XIII-го века до н.э. сиканов). Возможно, жители Сицилии и Сардинии были известны египтянам как одни из «народов моря». Прославились в современном мире они своими идолами и гробницами.

А примерно с VIII-го века до н.э. на Сицилию массово стали приплывали сначала финикийцы, а потом и греки, и местное население во многом эллинизировалось. Территории, заселённые финикийцами, были присоединены к владениям Карфагена, экспансия которого, правда, была надолго остановлена вследствие поражения в битве при Гимере (480 год до н. э.). Афиняне пытались завладеть островом в ходе Пелопоннесской войны, но неуспешно. Потом инициативу вновь перехватили карфагенцы и так до тех пор, пока их оттуда не турнули после Первой Пунической войны (264-241 до н.э.) римляне. Так Сицилия стала римской провинцией, и поэтому рассказывать о ней дальше стоит именно как о части Римского государства. То есть не сегодня)

Что касается Сардинии, так там ещё больше загадок и необычайных историй. Заселена она тоже была очень давно, и там сначала отметилась большим зиккуратом (!) культура Оциери (ок. 3800-2900 до н.э.), а позже присутствовала культура колоколовидных кубков (ок. 2800-1900 до н.э.). Примерно в тот же период были возведены Дома Фей (Домус-де-Янас), которые на самом деле тоже древние гробницы, хотя, вероятно, и походили реально на дома местных жителей, причем культуры Оциери. Предполагают, что сардинские культуры имели связи с Минойской цивилизацией.

А потом на остров прибыли «строители нурагов». Нураги – это такие каменные башни (фото в начале), которые массово возводили на этом острове со второй половины II тыс. до н. э. и до VIII столетия до н.э., и вокруг которых возникали деревни. Внушительные постройки, надо сказать. Кроме того, примерно тогда же возвели такие сооружения как Гробницы Гигантов, похожие на мегалитические сооружения Мальты. Предполагают, что построить всё это великолепие могли шерданы, но это не точно. Кто были эти строители, никто точно не знает и поныне, предполагают лишь, что тоже не-индоевропейцы. А. И. Немировский вообще считал, что нураги построили предки этрусков.

Кстати, о них. Каких только сказок о них не рассказывали, какие только предположения не озвучивали. На данный момент исследователи пришли к выводу, что народ этрусков сформировался тремя волнами миграции – из Анатолии, из-за Альп и из Скифии. Причем о тирренах, ушедших с территорий Малой Азии примерно во времена Троянской войны, писал ещё Геродот. На основе материалов античных источников и данных археологии предполагается, что в этногенезе этрусков приняли участие древнейшие элементы доисторического средиземноморского единства в период начала движения с Востока на Запад в 4-3 тысячелетиях до н. э., а также волна переселенцев с ареала Чёрного и Каспийского морей во 2 тысячелетии до н. э. Эгейско-анатолийские мигранты свою лепту тоже внесли. И что примечательно, генетически этруски и латины в Х-VI-х веках до н.э. практически не различались. Но вот язык этрусский до сих пор не обрел доказанных родственников и считается изолятом, а сами себя этруски называли rasenna.

Этрурия располагалась в центральной и северной частях Аппенинского полуострова. Истоки этрусской цивилизации, видимо, нужно искать в культуре Вилланова, существовавшей ок. 1100-900-х годов до н.э. как протовиллановская и ок. 900-700-х годов до н.э. как собственно виллановская. Разница между ними главным образом в погребальных обрядах, и вообще о той эпохе известно не так много. Примерно с IX-го века до н.э. поселения этой культуры путем слияния нескольких деревень стали превращаться в города. Развитие ремесел, само собой, сыграло тут далеко не последнюю роль. Собственно, так и появились этрусские города-государства – Вольтерра, Тарквинии, Вейи и другие. Культурный подъём во многом произошёл благодаря переселенцам из других регионов, в частности, благотворно на этрусках сказались контакты с греческими колонистами, у которых они многое позаимствовали.

В начале VII века до н. э. начался так называемый ориентализирующий период. Точкой отсчёта взята дата возведения гробницы Боккорис в Тарквинии в 675 году до н. э. В ней были найдены предметы в стиле Вилланова и товары из Греции и Восточного Средиземноморья. В VII веке до н. э. активная торговля превратила Этрурию в богатое государство, и началась эпоха расцвета для этрусков. По мнению некоторых ученых (М. Паллоттино) именно тогда и образовался Этрусский Союз – Этрусское Двенадцатиградие, который окончательно сформировался к VI-му веку до н.э. Этому союзу принадлежали довольно обширные территории, и в тот период именно этруски задавали культурные тенденции в регионе. Те же римляне многое позаимствовали именно у них, а историю этрусской жрицы и провидицы Танаквиль, ставшей женой римского правителя Луция Тарквиния Приска и царицей Рима, я рассказывала в прошлом посте.

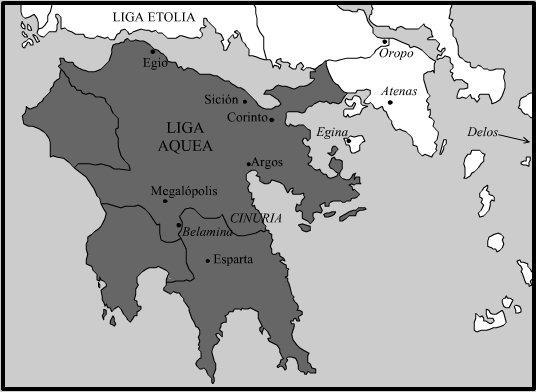

В общем, Этрурия развивалась, но не она одна. Так что в какой-то момент интересы этрусков и греков пересеклись, и около 535-го года до н.э. э труски, объединившись с Карфагеном, вступили в сражение с фокейцами. Геродот назвал победу греков пирровой. Сардиния осталась в руках карфагенян, а этруски основали колонию на Корсике. В 524 г. до н. э. этруски встретились с греками уже на суше, но на этот раз победу одержали греки.

В V-м веке до н.э. Этрурия стала терять не только свои экономические позиции, но и свои территории, причем как в стычках с греками, так и в стычках с римлянами, которые, напротив, обретали всё большее влияние и силу. И началось всё с борьбы за власть в Фиденах, которые ранее уже засветились в Первой Латинской войне (499-496-й годы до н.э.) за верховенство в Латинском союзе, а ближе к концу столетия Фидены объединились с этрусским городом Вейи, но и тут противостояние завершилось безоговорочной победой римлян. А потом ещё вдобавок на рубеже V-IV-го веков до н.э. на северные этрусские территории стали нападать галлы, которые не только отжали земли у этрусков, но и на римских территориях навели шороху. Но римляне всё равно не забывали продолжать свои попытки подчинить некогда могучих соседей и, в конце концов, им это удалось. После потери независимости этруски ещё какое-то время сохраняли свою культурную самобытность, но примерно в I-м столетии до н.э. всё-таки были полностью римлянами ассимилированы.

Впрочем, возможно, я об этом расскажу подробнее как-нибудь в другой раз, а пока, минуя события на греческих территориях той эпохи, расскажу про этруска, который считал себя бессмертным, в сегодняшнем романе:

«Турмс, бессмертный» М. Валтари

Время действия: V век до н.э., ок. 498-450 до н.э.

Место действия: Эллада, Иония, Сицилия, Римская республика и другие территории нынешней Италии.

Интересное из истории создания:

Этот роман был издан спустя десять лет после «Синухе, египтянина», в 1955-м (или 1956-м году). Оригинальное его название «Turms, kuolematon», что переводится как «Турмс, бессмертный», однако издавался он и под более лаконичным названием «Этруск». Вообще Турмс – это имя этрусского бога, аналогичного римскому Меркурию, богу торговли, вестнику верховных богов и психопомпу. Кстати, если говорить о роли проводника мёртвых, то часто этруски помещали его изображения на саркофагах. Кроме того, его изображали и в сценах, например, Суда Париса, и вместе с Гераклом и Персеем. Любопытно, что один из персонажей этого романа и друг Турмса считал себя потомком Геракла. Сам роман читатели критиковали за чрезвычайно нерасторопное повествование, хотя находились и те, кто считал это верным ходом, например, финский литературовед Пану Раяла. Лично мне это ещё как мешало, хотя я и не считаю это минусом. Мика Валтари долго запрягает, но быстро едет. Впрочем, об этом позже.

О чём:

Мне доводилось видеть разные датировки времени событий, и 480-й год, и период с 520 по 450-й годы. Однако, судя по тому, что само повествование начинается вскоре после начала антиперсидского восстания в Ионии, то дело было примерно в 498-м году до н.э., а 520-й – это год рождения Турмса, но события до восстания упоминаются лишь вскользь. А так Турмс впервые предстает пред читателем в виде старика, готовящегося к погребению, а его флешбеки начинаются с того, что он после поджога храма Кибелы в Сардах, опасаясь преследований и проклятий, отправился в Дельфы к оракулу, чтобы узнать свою дальнейшую судьбу и очиститься от своего греха, что ему успешно и удалось. Даже успешнее, чем можно было предполагать.

В Дельфах он свёл знакомство со спартанским изгнанником по имени Дориэй, который считал себя потомком Геракла (хотя и признавал, что был лишь приёмным сыном царевича, чьё имя ему дали) и имел некоторые идеи-фикс, которые для него ничем хорошим не обернулись.

Обоим им знаки велели отправляться на запад, но оба бросили вызов судьбе и уплыли в Ионию, чтобы помочь ионийцам в их борьбе. Там они оказались в команде морского волка Дионисия, уроженца Фокеи, который хорошо умел плавать, но не настолько же хорошо воевать. Правда ещё у него хорошо получалось заниматься морским разбоем и резать беззащитных людей, чем он и решил заняться после позорного поражения у острова Лада. Турмс и Дориэй поначалу пытались отбрехаться от этого сомнительного занятия, но, видимо, только ради соблюдения приличий. На острове Кос они прихватили с собой лекаря Микона, который, видимо, тоже был веслом ударенный, и с поразительной долей пофигизма согласился и уплыть хз, с кем, и стать соучастником того, что эта банда отморозков творила дальше.

Вдоволь нарезвившись, вся эта компания с награбленным добром поплыла в сторону Массалии (ныне Марсель), но вынуждена была остаться на зимовку на Сицилии, где их согласился терпеть и даже напряг работой тиран Гимеры. Вот тогда-то и начало с ними происходить всякое интересное…

Отрывок:

Долго думала, какое бы место процитировать. И пусть меня считают извращенкой, но больше всего мне запомнился эпизод с блаженной кончиной случайной супруги Микона – Ауры. Ну точнее…сопутствующая история про кувшины. Не могу удержаться, такой занятный случай фетишизма.

«…

— Лучшей смерти и самому себе не пожелаешь. По ее лицу видно, от чего она умерла.

Микон сокрушался, что не подумал о том, как слаба была Аура. Тяготы пути, напряженное ожидание, бессонная ночь и переживания в храме так изнурили ее, что сердце не выдержало. Хозяин же сказал, что жизнь каждого отмерена богами и что никому не уйти от смерти даже на краю света.

— Это единственное, что мы знаем наверняка и в чем можем всецело верить богам, — заключил он. — Давайте же отнесем ее в храм и восславим счастливую судьбу этой молодой женщины, ибо тело ее будет сожжено на костре из серебристых тополей на мраморном возвышении рядом с источником богини, а прах ее будет храниться в жертвенной урне в храме: так поступают с прахом тех, кто умер от любви.

Микон от горя, а может быть, больше по обычаю разразился слезами. Утешая его, Танаквиль сказала:

— По сути дела, богиня выполнила твое желание как нельзя лучше, Микон. Разве ты не хотел, чтобы Аура побольше молчала? Теперь она замолчала навсегда! Кроме того, этот брак вообще был не для тебя. Ты, одинокий мыслитель, не создан для брака. Родители же девушки будут польщены тем, что их дочь умерла в Эриксе, куда едут те, которые страдают от любви, чтобы выпить здесь макового отвара или вскрыть себе вены у источника богини, надеясь, что пепел их будут хранить в храме.

Пока Микон скорбно сидел, подперев руками голову, Танаквиль с хозяином дома распорядились обмыть покойницу и отнести ее в храм. Дориэй же, пытаясь ободрить Микона, похлопал его по плечу и сказал:

— Не горюй! Аура досталась тебе легко — проще говоря, сама кинулась тебе на шею. Иное дело Танаквиль: я всю зиму уговаривал упрямицу стать моей женой! Зато наш брак будет прочным, а ты о своем забудешь, и память о нем развеется, как дым от погребального костра.

Я же добавил:

— Поверь, Микон, я не виноват, что все так обернулось. Это было неизбежно — и наверное, так оно и к лучшему. Разве ты смог бы жить спокойно с сознанием того, что другому мужчине достаточно коснуться твоей жены, как она потеряет дар речи от блаженства?

Микон, казалось, воспрял духом и, вытерев кулаком слезы с пухлых щек, сказал:

— Ты прав, Турмс, не иначе как по внушению богини затеяли мы это испытание. А хрупкое тело моей жены, конечно, не выдержало бы такого избытка счастья.

Словно думая вслух, он продолжал бормотать:

— Аура всегда была очень возбудимой, еще до того, как я с ней познакомился. Потом она сделалась еще более впечатлительной, так что начинала млеть, стоило только ее тронуть. Потом хватало одного вида мужчины. А вскорости и мужчина ей стал не нужен, довольно было намека на мужскую силу. Женщины непредсказуемы в таких делах. Вот, например, я слышал об одной с острова Родос, которая с юных лет возбуждалась при виде обычного кувшина для питья. Брак не принес ей счастья — она презирала и избегала мужа, пока наконец тому не пришло в голову положить кувшин в супружескую постель. С тех пор они зажили душа в душу, женщина родила восемнадцать детей, и все у них было как в других семьях, если не считать несметного количества всевозможных кувшинов, которые дети унаследовали от родителей.

Эти мысли рассеяли уныние Микона, и он не впал в беспросветное отчаяние. Тем же вечером мы собрались во дворе храма, где тело Ауры в богатой одежде, с накрашенными щеками и губами, с перламутровыми гребнями в волосах было готово к сожжению на костре. Храм пожертвовал для костра благовония. Микон поджег огонь, восклицая:

— Во славу богини!..»

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Вообще я считаю Мику Валтари без всяких сомнений очень талантливым писателем, но конкретно эта книга вызвала у меня очень противоречивые эмоции. Ну, то есть, с одной стороны, как автор, я могу сказать, что, когда вызывает бурные эмоции книга именно по части реакции на персонажей и их действия – это либо очень даже хорошая книга, либо конкретно плохая, в зависимости от того, чем, почему и какие эмоции были вызваны, но точно не средненькая. С другой стороны, как читателя, меня на нескольких местах конкретно стриггерило, и читать после этого стало дискомфортно. Потому что, хотя я и не поддерживаю вопли про «Гирои далжны быть гироими, а ни падонками! Чиму ваши книги учат?!», читать книги, где главный герой – конкретный чудак на букву «м» мне удовольствия всё-таки не доставляет. А Турмс – увы, именно такой чудак, причем во многом даже с позиций того времени…Ну и просто чудак тоже, да (хотя на фоне Дориэя он ещё ничё так, тот вообще...веслом ударенный). Хотя вызывать бури танцами – это, конечно, круто, тут моё «браво!» автору)

Снял Тарантино фильм такой – «Омерзительная восьмерка». Все помнят, да? В 2016-м году о нём трезвонили на всех углах. Вот я читала «Турмса, бессмертного» и думала, что, если в сюжет введут ещё пару отморозков, то можно будет даже озаглавить заметку примерно как «Омерзительная восьмерка IVв. ВС», настолько я там кринжуху ловила с действий гг и его друзей (оказалось, что новых персов можно не ждать, уже и представленные канают). Ну, без учёта Дионисия. С ним всё понятно, у него даже имя говорящее. Было бы странно его оценивать с позиций испанского стыда, но он и не гг, и даже не совсем друг гг. Но я всё равно ждала, пока его с товарищами на кол посадят за то, что они творили, и, когда началась охота за ними, прям испытала чувство удовлетворения…Правда, оно недолго продлилось, и в итоге меня постигло разочарование. Ну да ладно. Так что я там болела больше всего за «старуху» Танаквиль, она хотя бы немного нормальной казалась среди всех этих «замечательных» людей, хотя тоже оказалась со своими...скелетами в шкафу. Ну и да, сюжет движется, несмотря на вроде бы обилие событий, очень нерасторопно, отчего возникает ощущение, что топчешься на месте. Кроме того, приличная часть действия происходит на море, а это ну совсем не мой жанр.

Короче, не могу ни отсоветовать (книга, безусловно, сильная и написана талантливо), ни посоветовать (выше перечислила некоторую часть причин, по которым лично я не в восторге). Одно могу сказать наверняка: я ни одного больше сейчас произведения не вспомню, где упоминались бы Сицилия и Сардиния того периода с их исконными обитателями (да и с этрусками всё непросто), что является весьма значимым плюсиком для этого произведения в рамках моей подборки.

Как и обещала, утрамбованный список прошлых постов:

Часть 1 (XXXI-ХХХ вв. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 1. «Листы каменной книги»

И самый полный перечень других частей от 1 до 16 в конце:

Перечень частей от 17 до 30:

Перечень частей от 31 до 44: