Сталинские рейлганы. Часть третья

В предыдущей статье цикла «Сталинские рейлганы» мы познакомили читателей с разработками турбо- и магнитоэлектричеких орудий. В этот раз речь пойдёт об электродинамических орудиях (1934-1937 гг.), как отдельном подклассе магнитоэлектирических пушек.

Авторы - Руслан Чумак (к.т.н.), начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ» и Римма Тимофеева (к. иск.).

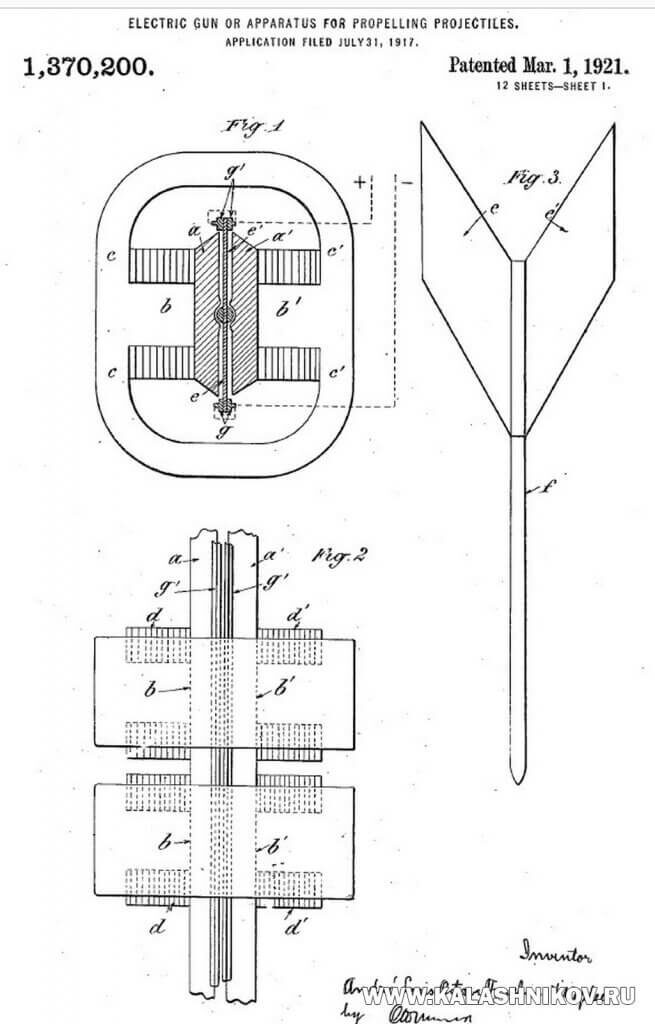

Электродинамическое орудие как отдельный вид электрических орудий был предложен инженером АНИИ В. К. Жаковым в 1934 году. Электродинамическое орудие является разновидностью магнитоэлектрического орудия и отличается от последнего отсутствием обмотки возбуждения на снаряде и возможностью его построения без использования ферромагнитных материалов.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ:

Сталинские рейлганы. Часть первая

Отсутствие данного элемента существенно влияло на конструктивное оформление орудия и существенно (в несколько раз) снижало его вес при одинаковой мощности, вследствие чего оно было выделено в отдельную разновидность. Необходимо отметить, что исследования двух видов электроорудий — МЭО и ЭДО — проводились в АНИИ одновременно и в рамках общей темы с целью использования единой экспериментальной базы (генератор, линия электропередач и броневой тир).

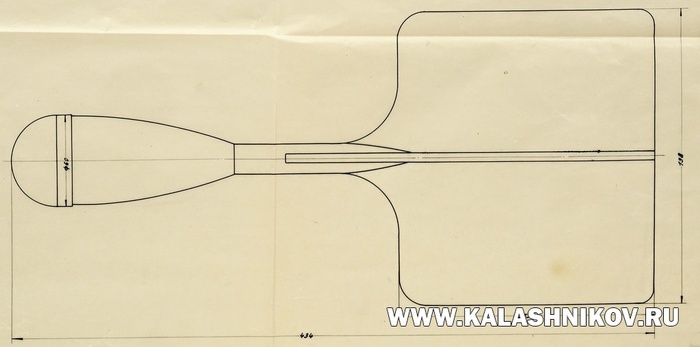

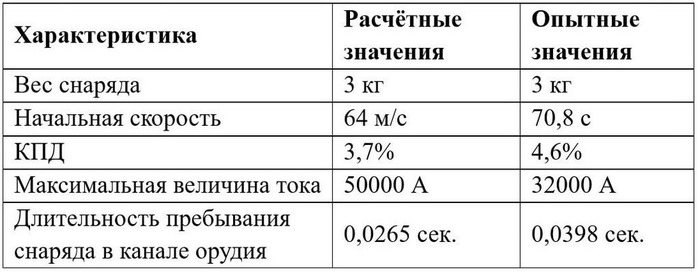

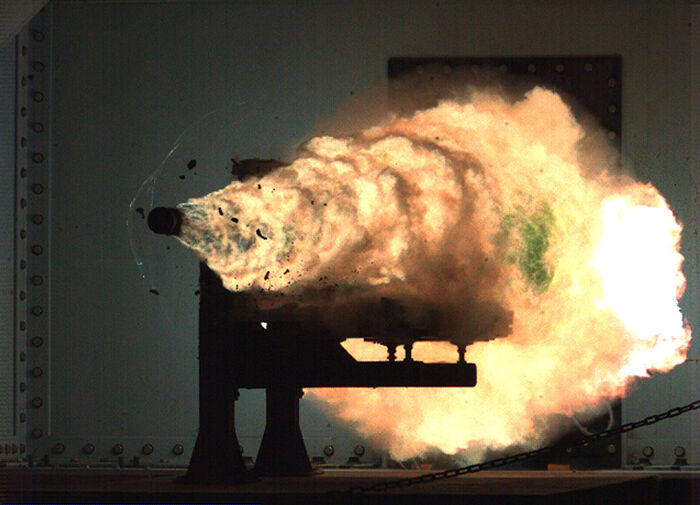

В начале исследований ЭДО была изготовлена его модель с использованием некоторых элементов МЭО-60 и проведена стрельба, при этом были достигнуты обнадёживающие результаты: начальная скорость снаряда 26,6 м/с при его весе 0,94 кг. Интересно, что в середине ствола скорость снаряда поднималась до 94 м/с, но потом резко снижалась по причине большого трения снаряда о направляющие ствола. Тогда же обнаружилась и главная проблема данного орудия — сильная электрическая дуга, возникавшая на контактных устройствах ствола и снаряда при выстреле, в результате чего происходило оплавление мест их контакта. Было понятно, что указанное явление будет прогрессировать при масштабировании орудия и сопутствующему ему увеличению скорости движения снаряда по стволу, но способов борьбы с ним не существовало, их надеялись разработать в ходе экспериментов.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ:

Сталинские рейлганы. Часть вторая

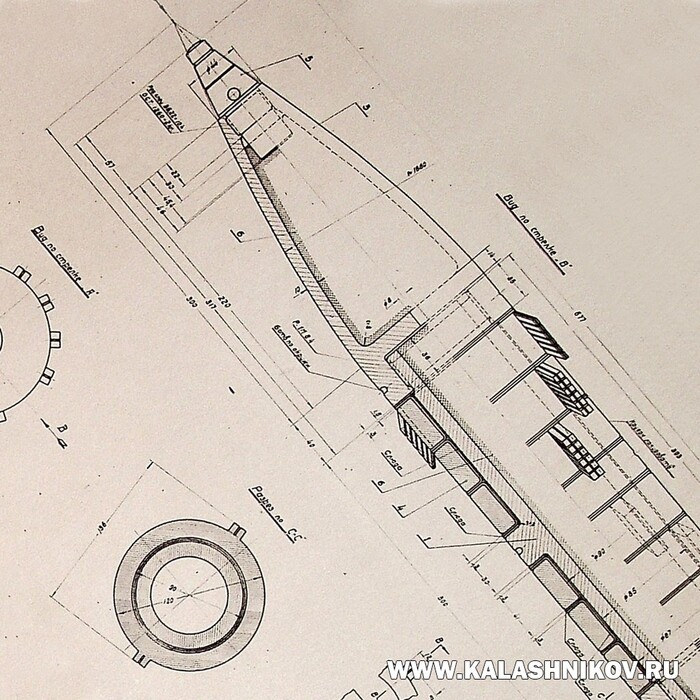

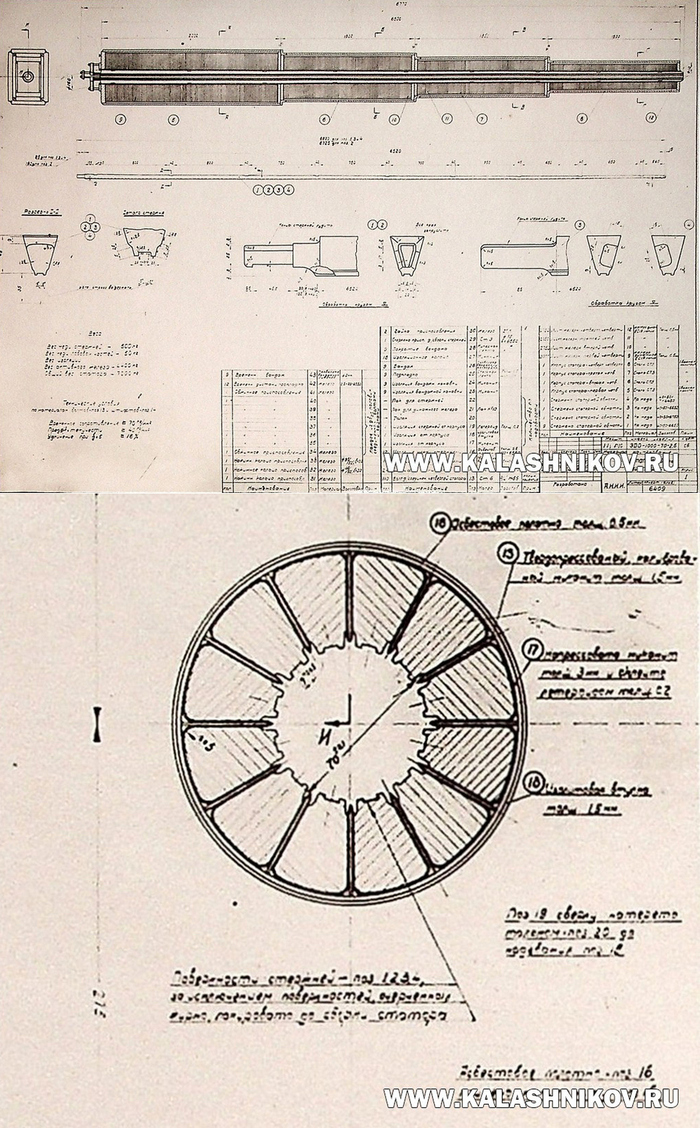

Эскизный проект орудия ЭДО-75-5-700 с внешнебаллистическими параметрам близкими к 76-мм дивизионной пушке, был разработан в Ленинградском индустриальном институте инженером П. В. Веселовым в порядке дипломного проектирования. С использованием некоторых положений данного проекта в АНИИ инженер Е. В. Комар разработал технический проект электродинамического орудия промежуточного типа ЭДО-120-30-1000 с расчётной начальной скоростью снаряда 1000 м/с при его весе 2,5 кг. Особое внимание в данном проекте уделялось конструкции контактных устройств ствола и снаряда и их живучести при протекании токов большой мощности. Питание орудия предполагалось осуществлять при помощи двух ударных генераторов суммарной номинальной мощностью 180000 кВт, разработанных в лаборатории Урал-Электромашины.

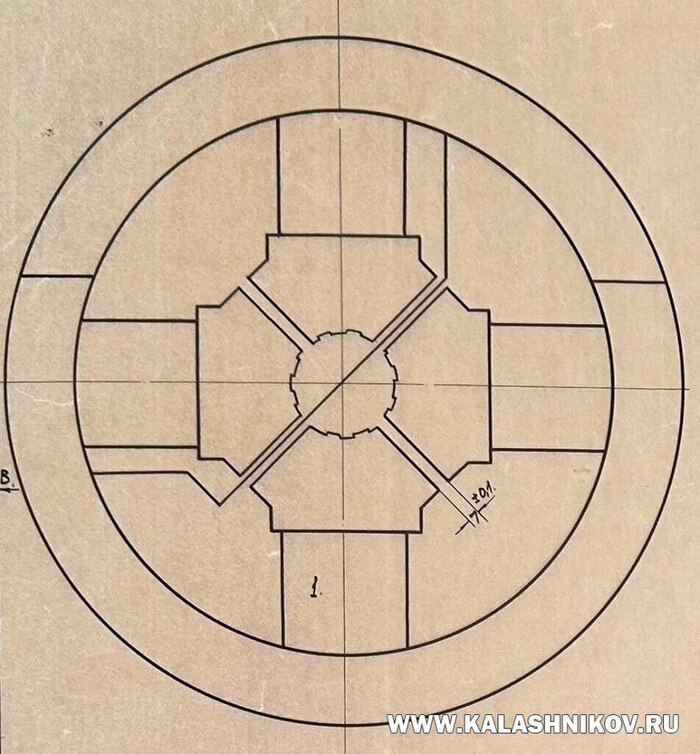

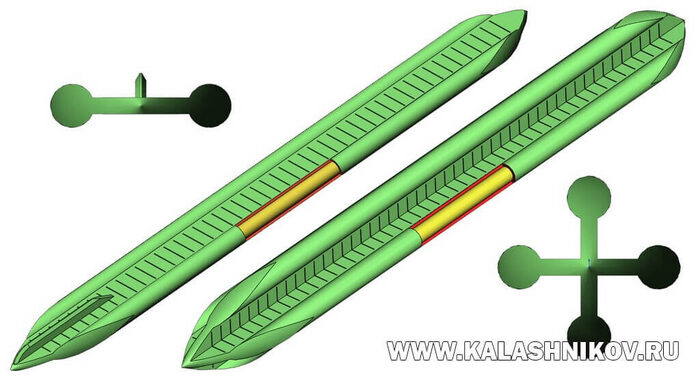

Конструирование ЭДО на базе проекта ЭДО-120-30-1000 осуществили в 1935 году инженеры АНИИ Г. Л. Караганов и И. А. Гулярин. Особенностью конструкции разрабатываемого ими орудия было расположение токоведущих шин ствола по винтовой линии. Такое решение имело целью обеспечить усиление прижатия контактов снаряда к шинам ствола за счёт естественной реакции сил трения с целью уменьшения вероятности возникновения вольтовой дуги в месте контакта токоподводящих элементов снаряда и ствола.

Вообще, проблема недостаточно надёжного контакта соприкасающихся поверхностей (контактных устройств) снаряда и ствола, приводящих во время выстрела и движения снаряда по стволу к возникновению между ними электрической дуги, была определена разработчиками проектов орудий как главнейшая. АНИИ предпринял большие усилия для создания бездуговых контактных устройств, но в полной мере решить эту проблему так и не смог.

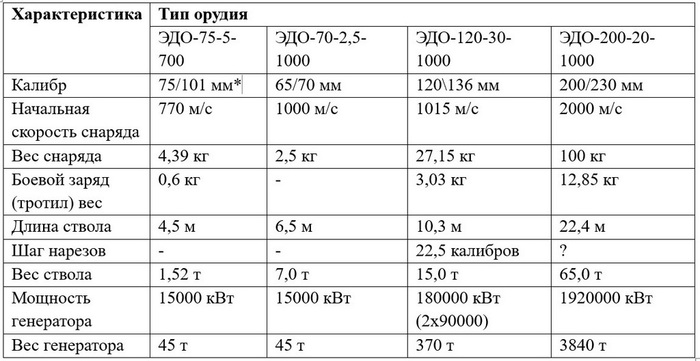

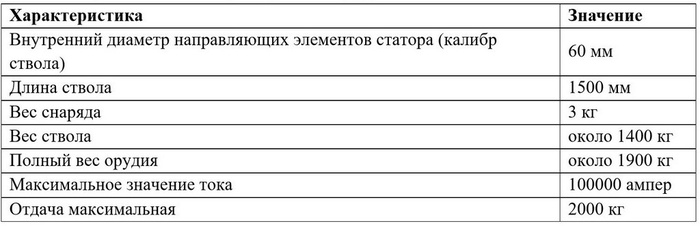

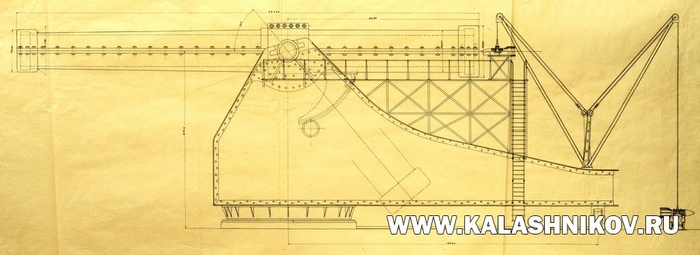

В 1936 году с учётом выявившихся к этому времени существенных преимуществ схемы ЭДО над МЭО, в качестве предпочтительного направления для дальнейшей разработки было выбрано электродинамическое орудие. И в этом же году началось эскизное проектирование орудий данного типа полной мощности, предназначенных для дальней стрельбы. Проекты разрабатывали слушатели ВЭТ Ф. Н. Козлов (ЭДО-200-100-2000) и А. С. Мощевитин (ЭДО-120-30-1000), при этом использовались некоторые конструктивные решения из ранее разработанных проектов электродинамических орудий. Основные характеристики спроектированных к 1936 году электродинамический орудий приведены в таблице.

Основные характеристики спроектированных электродинамический орудий.

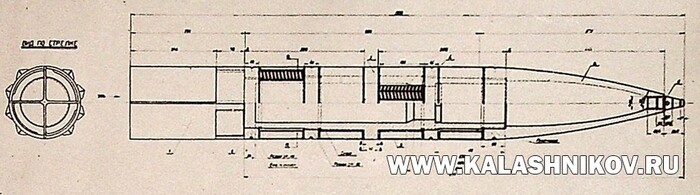

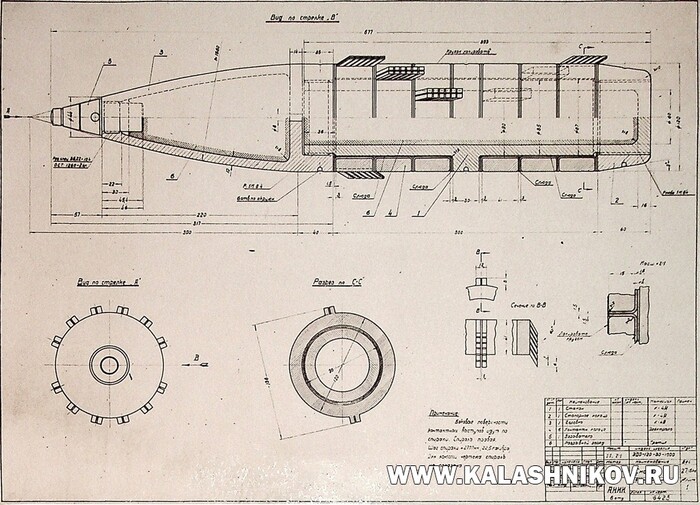

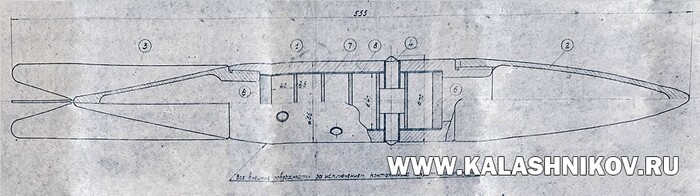

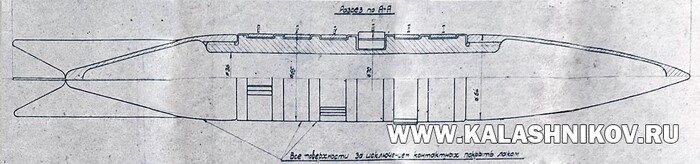

Однако главным для данного направления развития электрических орудий проектом, который должен был открыть путь проектам орудий полной мощности, стал проект орудия «промежуточного типа» ЭДО-70-2,5-1000 (БМ-70), разработанный в 1935–1936 годах инженером Е. Г. Комаром.

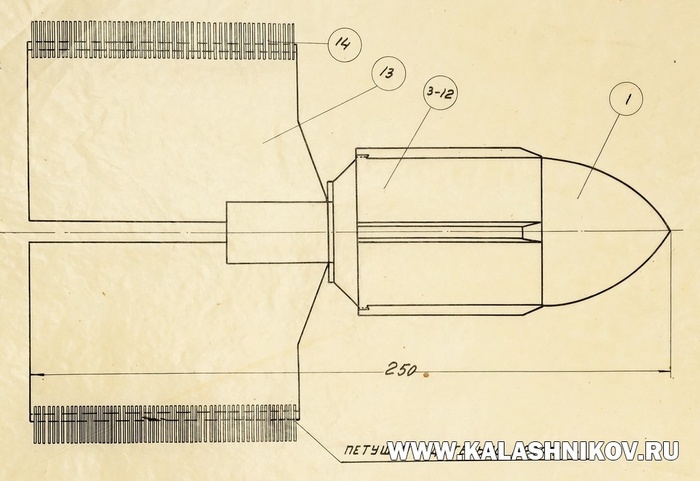

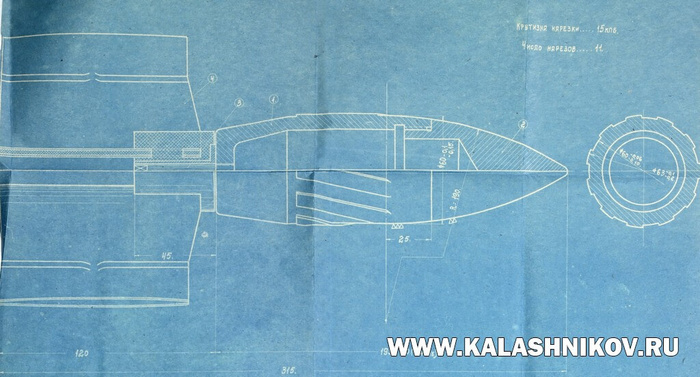

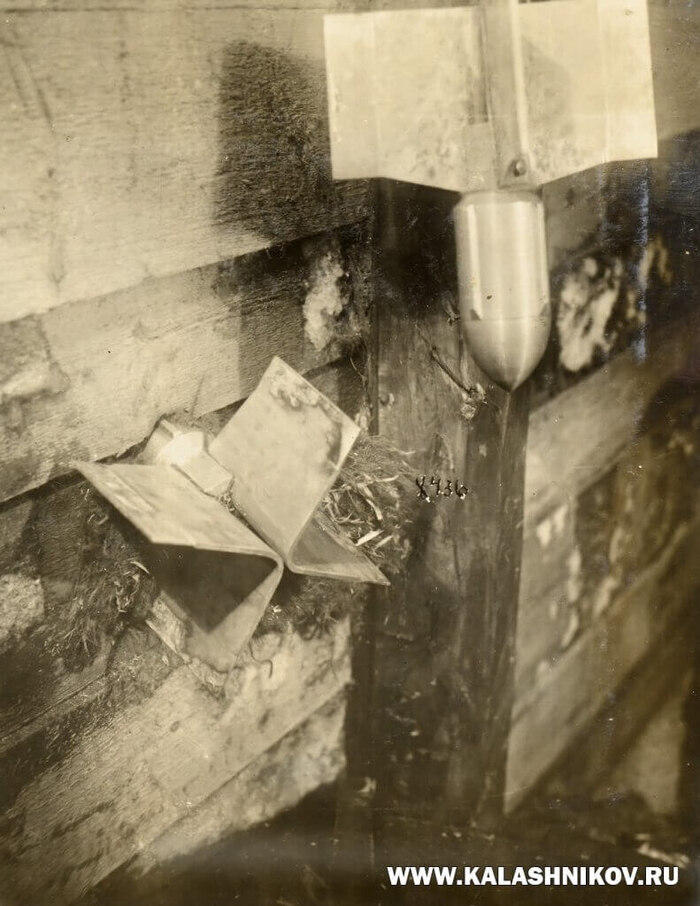

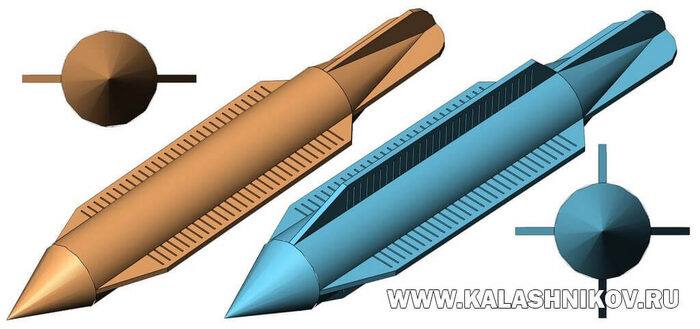

Вместе с орудием к нему были разработаны два варианта снарядов, отличающихся конструкцией контактных устройств.

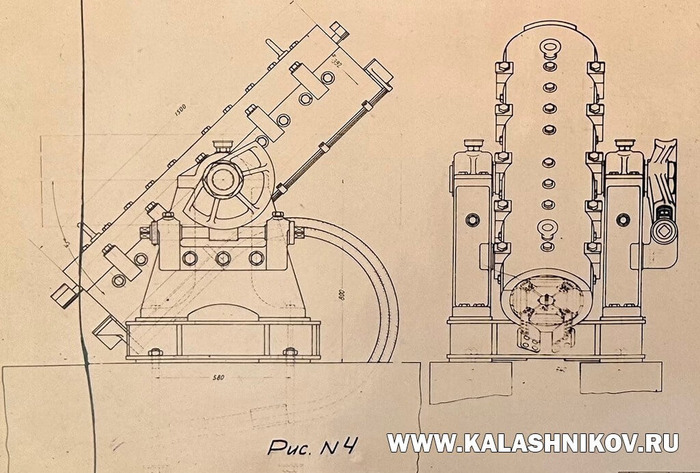

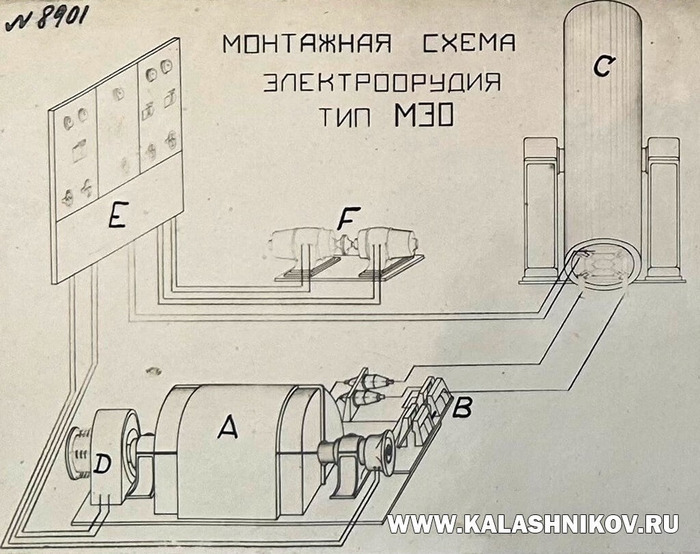

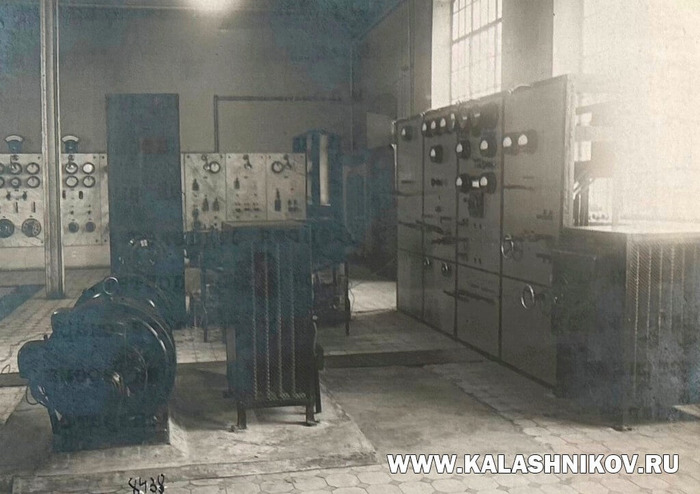

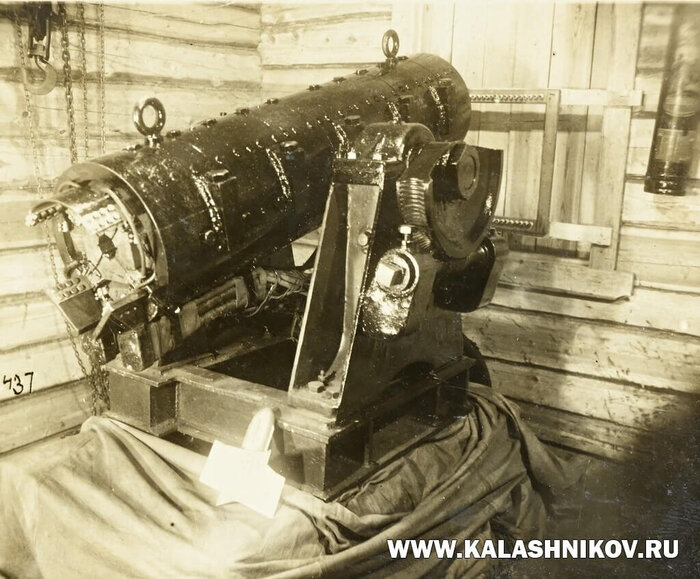

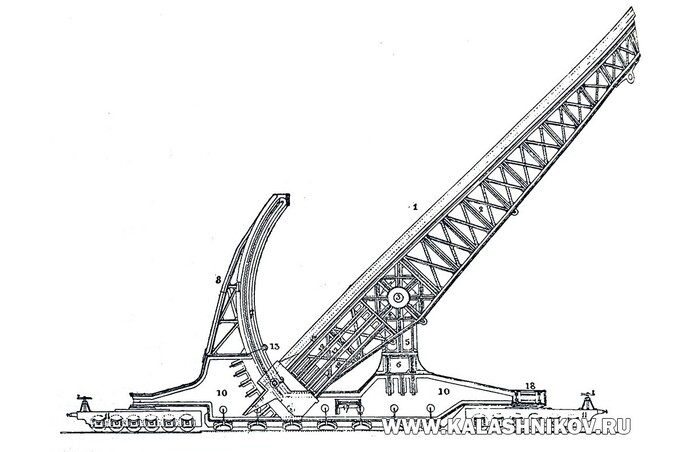

К изготовлению опытного орудия ЭДО-70-2,5-1000 приступили в 1936 году на ленинградском заводе «Электросила», там же оно должно было и проходить испытания с использованием генератора ударной мощности марки ТО-12-2. Целью испытаний являлось изучение правильности конструктивного оформления ряда главных элементов орудия и их функционирования при стрельбе. В случае успешного испытания орудия признавалось возможным приступить к разработке конструктивного обеспечения скорострельности и внешней баллистики электродинамических орудий, а также боевого снаряжения снарядов, после чего перейти к реализации на практике проекта орудия ЭДО-120-30-1000, а за ним и более мощных и дальнобойных образцов.

В 1937 году работы по изготовлению орудия были завершены — произведена установка ствола на фундаменте, смонтирован ударный генератор, проложена линия передачи электроэнергии, изготовлены снаряды (10 штук). Отстрел орудия был назначен на январь 1938 года, но не состоялся — в том же 1937 году работы над орудием ЭДО-120-30-1000 были прекращены по причине закрытия в СССР темы создания электрических орудий.

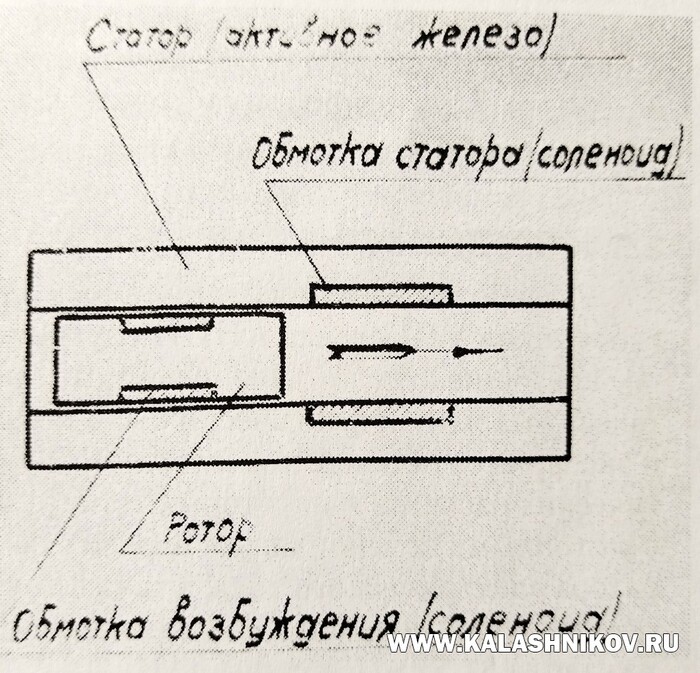

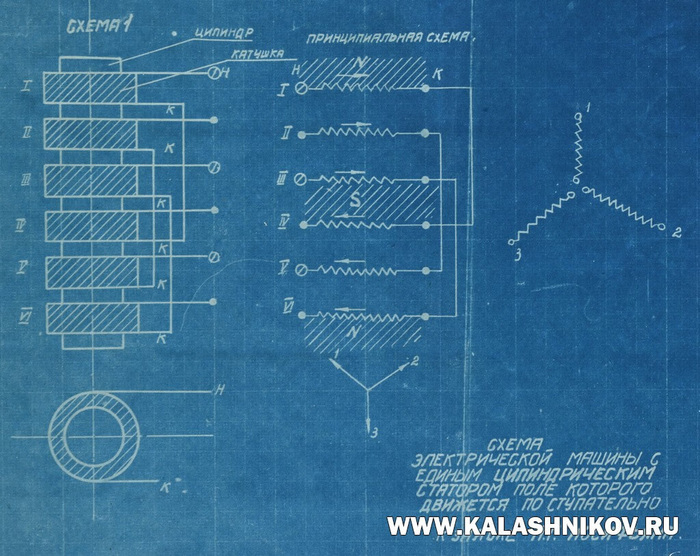

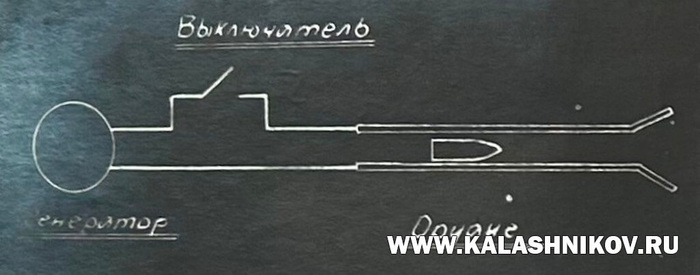

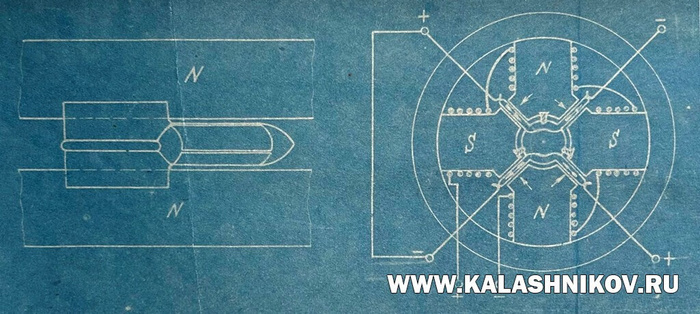

Принципиальная схема генератора с поступательным движением ротора, разгоняемый пороховым зарядом («пушечного типа»). ВИМАИВиВС

Важнейшей частью проекта ЭДО, повлиявшего на весь процесс разработки электромагнитных орудий в СССР, стала оценка возможностей создания для них источников питания большой мощности. Конструкторы электрических орудий прекрасно понимали важность этой части работы, без успешной реализации которой разработка и изготовление, собственно, самих орудий не имеет смысла. Понимали они и трудности, стоящие перед ними. В соответствии с проведёнными в АНИИ в 1935–1936 годах расчётами, для питания электрического орудия способного к метанию снарядов весом 100 кг с начальной скоростью 2000 м/с требуется кратковременная мощность не менее 8000000 кВт, что полностью исключало использование существующих электрических сетей. Поэтому исследователи изучали различные варианты автономного энергопитания электрических орудий из специальных источников тока. Исследовались следующие их разновидности:

— синхронный генератор ударной мощности;

— униполярный генератор постоянного тока;

— генератор с поступательным движением ротора, разгоняемый пороховым зарядом;

— конденсаторная батарея сверхбольшой ёмкости.

Основным вариантом питания для электромагнитных орудий в АНИИ был выбран генератор ударной мощности, все последующие исследования электромагнитных орудий в СССР строились на базе энергетических машин данного типа.

Продолжение следует...