Жизнь Екатеринбурга и окрестностей на рубеже XIX—XX веков. 20 раскрашенных фотографий. Часть 2

Батюшка Свято-Троицкого собора отец Алексий Будирн. Красноуфимск,1910-1917 год.

Екатеринбург был основан как город-завод, и его история тесно связана с промышленностью. Плотина и Городской пруд, созданные искусственно, стали ровесниками самого города — они изначально выполняли функциональную роль, обеспечивая водой для нужд металлургического производства.

С годами пруд превратился в сердце Екатеринбурга, вокруг которого формировались общественные пространства и архитектурные ансамбли. Его набережные неоднократно менялись — от простых деревянных ограждений до благоустроенных каменных берегов, отражая эстетику разных эпох.

Эти изменения фиксировали гравюры, открытки и фотографии, ставшие ценным историческим источником. Благодаря им мы можем проследить, как менялся облик города — от уездного заводского посёлка до современного мегаполиса.

Сегодня новая партия раскрашенных и восстановленных фотографий будет посвящена Екатеринбургу и его окрестностям, а точнее городам входящую ныне в Свердловскую область.

У Царского моста. Екатеринбург, 1890–1900 год.

После пребывания в Екатеринбурге императора Александра I в сентябре 1824 г., через реку Исеть был выстроен новый деревянный мост, который получил название Царский. В 1889—1890 гг. мост был перестроен в каменный архитектором С. С. Козловым.

Группа детей на Лисьей горе. Нижний Тагил, 1909 год.

Лисья гора один из главных символов Нижнего Тагила, известный своей узнаваемой башенкой на вершине. Точного происхождения названия не установлено, но существует несколько интересных версий.

По одной из них, на склонах горы раньше водилось множество лис, что и дало название.

Согласно другой версии, гору назвали так из-за дымов, напоминавших лисьи хвосты, которые поднимались с находящегося неподалёку Демидовского металлургического завода.

Также бытовало название «Лысая гора», связанное с тем, что ранее она была покрыта густым лесом, который со временем исчез.

Сегодня Лисья гора остаётся любимым местом отдыха горожан и важным историко-культурным символом Нижнего Тагила. С её вершины открывается живописная панорама на город.

Сейчас скала изменилась до неузнаваемости. Уцелели лишь несколько камней по краям, а всю середину со временем видимо разобрали ребятишки.

На вершину горы теперь ведёт аккуратная каменная дорожка, выложенная специально для удобства местных жителей.

Ледяная горка на городском пруду. Екатеринбург, 1900-1910 год.

Ледяные горки были одним из самых любимых зимних развлечений в Российской империи — их с удовольствием посещали и простые горожане, и представители высшего света, включая царскую семью.

Пристань Демидовской дачи. Нижний Тагил, 1914 год.

Демидовская дача принадлежала Павлу Павловичу Демидову (1738–1821) — видному представителю знаменитого русского промышленного и меценатского рода Демидовых, потомка Никиты Демидова — основателя династии уральских металлургов. Сейчас дача принадлежит государству и в неё расположен музей.

Усадьба Расторгуева--Харитонова. Екатеринбург, 1900-1915 год.

Усадьба Расторгуевых — Харитоновых (Дом Харитонова) — один из самых значимых архитектурных памятников Екатеринбурга, представляющий собой уникальный усадебно-парковый ансамбль. Объект имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Расположена усадьба в самом центре города, на живописной Вознесенской горке, по адресу — улица К. Либкнехта, дом 44.

Этот комплекс является ярким примером гражданской архитектуры Урала XIX века и отражает рост благосостояния и культурного уровня местной предпринимательской элиты. Усадьба сочетает элементы классицизма и романтического направления в архитектуре, дополненную благоустроенным садом и парком.

Щепная площадь. Смотр войск. Екатеринбург, 1900-1915 год.

Фото сделано с купола придомовой церкви женского епархиального училища.

Свято-Троицкий собор в Кушве, 1909 год.

Перевоз паровых котлов через Турью. Краснотурьинск, 1890-1910 год.

Спичечная фабрика С.В. Логинова. Екатеринбург, 1910-е годы.

5 апреля 1867 года в Екатеринбурге купец Василий Логинов основал первую спичечную фабрику на Урале, ставшую важным шагом в развитии местной промышленности.

Промывка золотоносного песка. Урал. Район города Берёзовский, начало XX века.

В XIX веке на Урале началась настоящая золотая лихорадка, ставшая важным этапом в истории региона. Всё началось со случайной находкой золота в окрестностях Екатеринбурга, которая положила начало масштабной добыче и превратила Урал в один из ключевых центров золотодобычи Российской империи.

Однако истинное начало этой истории относится ещё к 1745 году, когда старообрядец Ерофей Марков, разыскивая горный хрусталь для гранильной фабрики, обнаружил кусок кварца с золотыми вкраплениями между деревнями Шарташская и Становая. Он передал находку властям и получил за неё 42 копейки — символическую плату за открытие, которое вскоре изменило судьбу региона.

Выяснилось, что это одно из крупнейших месторождений золота в мире. На его основе был создан первый в России рудник по промышленной добыче золота. С 1754 по 1914 год на этом месте было добыто 3504 пуда золота, из которых 44,8% пришлось на долю рудного золота — добытого из породы, а не намывного.

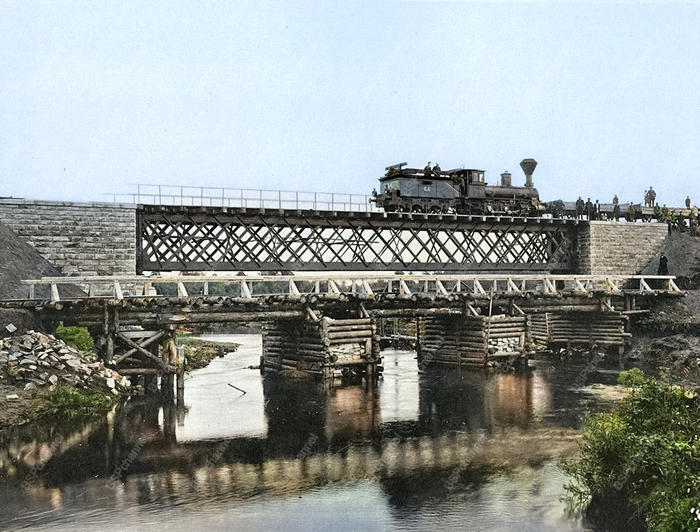

Железнодорожный мост у слияния Полдневой Чусовой с Западной, 1896 год.

На набережной Исети. Почтовый переулок. Екатеринбург, 1890-1899 год.

Велопробег участников Общества Велосипедистов. Екатеринбург,1900-1910 год.

На северном Урале. Берег реки Шайтанки, 1900-1917 год.

Вид на лютеранскую кирху апостолов Петра и Павла с крыши Оперного театра, 1910-1912 год.

Нижнетагильский чугунолитейный и железоделательный завод. Нижний Тагил, 1900-1915 год.

Один из старейших металлургических заводов Урала — Нижнетагильский чугунолитейный и железоделательный завод — просуществовал 264 года, с единственным перерывом в 1919–1923 годах, когда на Урале шли бои Гражданской войны.

Завод был заложен ещё в 1698 году по указу Петра I, но первые результаты появились лишь спустя почти три десятилетия: в 1725 году был выплавлен первый чугун, в 1726 году — получено железо, а к 1730 году завод освоил производство меди.

На протяжении XVIII века Нижнетагильский завод входил в число ведущих металлургических предприятий Европы, обеспечивая не только российские нужды, но и экспорт. Он стал символом индустриальной мощи страны и одной из жемчужин уральской промышленности.

Покровский проспект. Екатеринбург, 1890-е.

Режевской пруд и Успенский храм. Реж, 1900-1910 год.

Вид с Лисьей горы на плотину и центральную часть посёлка. Нижний Тагил, 1890-1900 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.