Вот он - один из поворотных моментов нашей истории... 12 июня 1990: за - 907, против - 13, воздержались - 9

Сюжет программы "Время" о том, как 12 июня 1990 года на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1992 года этот день отмечается как государственный праздник Российской Федерации.

Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

27 мая 1991 года. ОБЖ

Приказом Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 г. № 169 с 1 сентября 1991 года в государственных общеобразовательных учебных заведениях был введён курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

С 1 сентября 1991 года курс изучался во 2, 3, 6, 7, 10 и 11 классах, а с 1994 года Министерство образования РФ рекомендовало изучение курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях во всех классах (с 1 по 11 класс). Инициаторами введения курса ОБЖ стали Министерство образования РСФСР и Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

А вы помните ваших ОБЖшников? 😊 Делитесь в комментариях

Материал проекта "30 лет назад", в котором я рассказываю о событиях, произошедших в этот день, ровно 30 лет назад

Окопались

Из сталинских архивов №8. Создание Украинской трудовой армии

Редакция Бескома совместно с Рабочим Университетом им. И.Б. Хлебникова продолжает рубрику — «Из сталинских архивов». К началу 1920 года на фронтах гражданской войны Красной Армией были решены основные задачи, большая часть территории РСФСР была освобождена от контрреволюционных формирований. Возникла другая острая необходимость - заново запустить экономику разоренной двумя войнами страны. 15 января 1920 года Совет рабочей и крестьянской обороны преобразовывает 3-ю армию в 1-ю (Уральскую) революционную армию труда, Совет которой возглавляет Л.Д. Троцкий. 21 января по соглашению СНК РСФСР и Всеукраинского ревкома из войск Юго-Западного фронта создается “Украинская трудовая армия”, Совет которой возглавляет И.В. Сталин.

Всего с 1920 по 1921 год было создано 9 трудовых армий. В зависимости от места дислокации трудовые армии решали различные задачи: восстанавливали железнодорожную, угольную и нефтедобывающую промышленность; заготовляли топливо и продовольствие, вели культурно-массовую работу среди населения. Но, как водится, сначала ответственным лицам предстояло сформировать трудовые армии на местах и организовать их работу, к чему и приступил И.В. Сталин. А теперь - к документам.

ГЛАВКОМУ С.С. КАМЕНЕВУ

И ПРЕДСОБ В.И. ЛЕНИНУ

12 февраля 1920 года

Телеграмма

В. Срочно

Прин.12.2.20 17.40

Без заголовка серия «Г»

Первое. На основании пункта третьего «Положения об Укрсовтрударме» от 24 января [в] распоряжение Укрсовтрударма должны быть переданы части в размере не менее армии.

Второе. Высшим командованием до сего времени не намечены к передаче Укрсовтрударму ни резервные, ни запасные части, если не считать мероприятий Реввоенсовета фронта по выделению из действующих армий всего трёх полков, формированию трёх следующих полков (1 — двенадцатая армия, 2 — упроформюгозапа), пяти маршевых батальонов при Орловском округе и четырёх формирующихся Упроформом эскадронов, притом ни одна из этих частей в настоящее время не может считаться готовой для производства работ.

Третье. Намечавшаяся Реввоенсоветом фронта [к] передаче сорок вторая предназначена вами для переброски, ввиду чего Совтрударм лишён возможности удовлетворить хотя бы в минимальных размерах потребность по погрузке и разгрузке угля, сбору и подвозу к станциям хлеба, заготовке дров и вывозу их.

Четвёртое. Так как все совтрудармы (кроме Укрсовтрударма) получили уже готовые резервные части с аппаратами управления, Укрсовтурдарм же очутился в этом отношении в совершенно исключительном положении, — прошу предоставить в распоряжение Укрсовтрударм по крайней мере одну готовую пехдивизию и приказать Реввоенсовету Югзапу срочно организовать одну сводную кавдивизию для Укрсовтурдарма путём сведения некоторых действующих кавчастей и формирования новых эскадронов (при этом следует обязать Начвсеросглавштаба Раттеля не препятствовать фронту использовать для этого Орловский округ).

Пятое. В противном случае придётся признать, что на деле никакого Совтрударма на Украине не будет, а председатель его — освободить его от обязанностей.

нр 608/уп

Сталин

Сталин. Труды. Т. 13. С. 227–228.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1715. Л. 2–3.

= = =

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

В.И. ЛЕНИНУ

13 февраля 1920 года

Вне всякой очереди

Первое. Телефон с Московой плохо работает ввиду обнаружившегося серьёзного повреждения бронзового провода между Белгородом и Харьковым. Меры к восстановлению бронзового провода принимаем.

Второе. Дела с Трудовой армией пойдут, видимо, хорошо, как видно из предварительного совещания некоторых членов 12-го февраля. Несколько тормозит дело отсутствие Чубаря, ещё не вернувшегося с объезда, и представителя Наркомпуть (этот дряхлый комиссариат не может до сего времени наметить своего представителя).

Третье. Главком продолжает саботировать вместе с Раттелем [создание] Украинской трудармии, в связи с чем и была послана Вам моя телеграмма. Необходимо немедленно приказать ему не разбрасывать бессмысленно дивизии Юго-Запа во все стороны и безусловно исполнить моё требование изложенное в телеграмме.

Четвёртое. По достоверным сведениям запасов хлеба в южуездах Украины масса, но можно получить их лишь в том случае, если у нас будет кавалерия. Запасы угля на земле составляют не более 70 000 000 пудов, не считая антрацита, которого втрое больше. Добыча угля сократилась с 35 000 000 [в] ноябре до 14 000 000 миллионов в январе. Крупное предприятие почти весь добытый уголь расходует на себя, мы опираемся целиком на малое и среднее не национализированное производство. Нет никакой надежды поднять добычу без снабжения рабочих продовольствием, одеждой и обувью. Как хлебное, так и угольное дело нередко тормозится отсутствием денежных знаков и минимального количества толковых работников.

Пятое. Обследование Орловского и Курского железнодорожных узлов показало, что метод Троцкого и Розенгольца по оздоровлению транспорта недостаточен. Стягивание работников в центр в округ Розенгольца грозит превращением главполит пути в нечто вроде печальной памяти Всеракома, лишённого опоры на местах. Лучших работников надо посылать не в центр, а на места, главным образом на наиболее важные узлы наиболее важных жел. дор. линий, без этого не будет никакого оздоровления.

Шестое. Сообщаю для сведения, что в районе Днестра и Волыни на нашу сторону перешли галицкие части в количестве около 4-х бригад. По соглашению, в силу которого они переформировываются нами, комсостав и комиссарский состав назначаются нами. Возможно, что нам удастся создать украино-галицкий кулак против поляков, на борьбу с которыми галичане идут с большой охотой. Не мешало бы, чтобы соответственно с этим заработал наш дипломатический аппарат, будируя государственников и обещая им помощь для освобождения Галиции [и] завоевания независимости.

Седьмое. Читал сегодня последний приказ о наступлении. Видно, что Шорин ему не чета. Четырнадцатого предположено наступление по всему фронту.

Сталин

Сталин. Труды. Т. 13. С. 231–233.

РГАСПИ Ф. 558. Оп. 1. Д. 1481. Л. 1–2.

Подлинник. Машинописный текст.

Примечание

6 ноября 1919 года командующий галицкой армией генерал М. Тарнавский подписал договор с А.И. Деникиным. Армия перешла под командование объединённых сил юга России, а галицкое правительство — под охрану российской Добровольческой армии и было переведено в Одессу. В феврале 1920 года соединения галицкой армии перешли на сторону советских войск, после реорганизации были включены в апреле в состав 12-й и 14-й армий и приняли участие в Советско-польской войне, сражаясь с польскими и петлюровскими войсками (см.: Суляк С.Г. Русинская идентичность (на примере участия галичан в Гражданской войне) // Русин. 2015. № 4(42). С. 118–119).

= = =

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

В.И. ЛЕНИНУ

16 февраля 1920 года

№1156

Из 5 арм. Теконт О132 236 17/10 15 м.

Вне всякой очереди.

Из Вашей телеграммы № 83 видно, что меня не поняли как по вопросу о Галиции, так и по другим вопросам, связанным с Трудовой Армией. Не считая возможным в шифрованных записках изложить подробно необходимые требования и откладывая дело до моего приезда в Москву, пока ограничиваюсь заявлением:

1. Нашей политикой ничегонеделания мы даём Польше возможность состряпать петлюровскую Галицию (а потом и Украину) с войсками, не создавая своего противовеса. В результате мы ещё раз останемся обманутыми. При этом нетрудно понять, что чтобы делать что-нибудь, вовсе не нужно шуметь.

2. Хлеба не будет не только [для] России, но и для Украины, если теперь же не сведём Кавдивизию, о чём я писал раньше.

3. Угля не будет не только для России, но и для Украины, если не будет выделена одна пехдивизия для подвоза, погрузки и сопровождения угля (имейте в виду, что даже Харьковский и Луганский паровозостроительный заводы не пущены в ход ввиду «отсутствия» угля»).

4. Транспорта не будет, если не добудем хлеба и угля.

5. Обо всём этом я считаю своим долгом ещё раз предупредить ЦЕКА, чтобы снять с себя ответственность за промедление. Наконец, утверждаю, что руководить запутанными хозяйственными делами Украины из Москвы невозможно, - необходимо назначить одно лицо или группу лиц, пользующихся полным доверием ЦЕКА и полной поддержкой. Без этого ничего, кроме бесплодной траты сил и ненужной проволочки не получится.

№ 912/уп

Сталин

16-го февраля 1920 г.

Сталин. Труды. Т. 13. С. 251–252.

РГАСПИ Ф. 558. Оп. 1. Д. 1483. Л. 2.

Подлинник. Машинописный текст.

С Днём Рождения, Товарищ Ленин!!!

Из сталинских архивов №2. Реорганизация госконтроля

Редакция Бескома совместно с Рабочим Университетом им. И.Б. Хлебникова продолжает рубрику — «Из сталинских архивов». Вниманию читателей предлагается выступление И.В. Сталина на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК - верховный законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР, действовавший в период между Всероссийскими съездами Советов в 1917—37 гг.) 9 апреля 1919 года, где докладчик представлял проект декрета о реорганизации государственного контроля.

По мере того как менялись условия внутри молодой Советской страны, менялись и органы государственного контроля. В ноябре 1917 года были повсеместно образованы комитеты рабочего контроля, в основном контролировавшие частнособственнические предприятия, а в январе 1918 года параллельно с Рабочим контролем образуется наркомат по Государственному контролю, задача которого состояла в наблюдении за состоянием государственного хозяйства и работой госаппарата. Но уже в апреле 1919 года было принято решение обновить и преобразовать этот орган, о чем и пойдет речь ниже.

Беском же напоминает читателям, которые желают помочь сотрудникам Рабочего университета в распространении и технической подготовке очередных томов (расшифровке рукописей, наборе, поиске сведений об упомянутых в тексте лицах и т.д.), что они могут обратиться со своими вопросами в редакцию Бескома или в РУ, чтобы стать частью общего дела.

Полезного чтения!

= = =

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА VI СОЗЫВА

9 апреля 1919 года

Председатель — Калинин.

(пункт 2 повестки дня — декрет о государственном контроле)

Председатель. Слово принадлежит т. Сталину.

Сталин. Тт. мне поручено президиумом представить вам проект декрета о реорганизации государственного контроля, который рассмотрен Советом Народных Комиссаров и подтвержден президиумом. Проект исходит из того факта несовершенства наших советских учреждений, который у нас существует повсеместно. Проект отмечает причину этого несовершенства, намечает выходы из создавшегося положения и пути, по которым следует идти. Я буду говорить о несовершенствах наших советских учреждений. Оно заключается в необычайной громоздкости, канцелярской волоките, отсутствии точности исполнения и быстроты и других отрицательных фактах, которые всем известны. Объясняется это все массой причин: и тем, что мы живём в обстановке войны, естественно [собирать] налоги при таких условиях не так-то легко, как это можно было бы сделать в мирное время. Есть и другие причины недочетов нашего ведомства. Несмотря на то, что после октября наши рабочие заняли бюрократические аппа[ра]ты, прежняя бюрократия все-таки влезла и заняла наши аппараты. Затем нужно принять во внимание то, что в России рабочие стали у власти, рабочие, не имеющие опыта для налаживания аппаратов для управления страной. Раньше было так, что рабочие работали, а господа правили. У последних был опыт и свои определенные тенденции. У рабов этого конечно не могло быть. Несомненно, это отразилось на деле, потому что рабочие, ставшие у власти, рабочие, от которых война потребовала сильного напряжения и усилий, они не могли наладить аппарат государственного механизма. Влияло и то, что наша страна менее культурна, чем западные страны. Она менее культурна, чем другие государства. Между тем самое налаживание и управление и конструкция этих аппаратов требует широкой инициативы. Наша республика и отличается тем от других республик, что там народ не правит, а только выбирает, а правят господа. Ни для кого не тайна, как выбираются министры в западных государствах. Мы, например, знаем, что в Америке министров поставляет нефтяной трест. У нас требуется поставка министра и других ответственных лиц совершенно другим путем, путем усилия рабочего класса, и у нас нужно не только выбирать своих представителей, но и править самим. Без этого условия ни одна советская республика не сможет существовать. Для того чтобы уврачевать болезни, которыми страдают наши ведомства, а теперь это очень требуется, теперь оказалось, что оставаться при наших грандиозных аппаратах, малоподвижных и зараженных духом возвращающегося бюрократизма, совершенно невозможно, и нужно дать рабочим возможность взять все в свои руки, и нужно начать с участия рабочих в управлении. По мере того как функции государственного аппарата будут упрощаться, дать возможность рабочим стать господином своего положения.

Сталин (Прод[олжает]). Без этого, товарищи, основного мы не сможем упразднить советский аппарат и ликвидировать быстро развивающийся бюрократизм, который возрождается, и таким образом наладить простоту и легкость аппарата, могущего уничтожить как внешнего, так и внутреннего врага — единственный путь для этого выхода — это путь реорганизации государственного контроля. Государственный контроль это одно из тех учреждений, где больше всего осталось старого. Это единственное ведомство, которое до сих пор не подверглось той чистке и ломке, которые претерпели все другие учреждения.

Поэтому я говорю о реорганизации государственного контроля вообще, чтобы все действия этого учреждения толкнуть на развитие простоты советских аппаратов. Государственный контроль — это единственный аппарат, который до сих пор кое-как, но все же занимался критикой действий советских учреждений. Правда, эта критика была более формальная, чем фактическая, и проект в том именно и состоит, чтобы контроль от бумажного мог перейти к контролю фактическому, и ставить себе задачей проверить деятельность советских учреждений и их отделов как в центре, так и на местах, на основании данных и фактических результатов, достигнутых советскими учреждениями. Это возможно при реорганизации государственного контроля. Для того чтобы это сделать, надо в контроль влить новые силы, ибо если состав государственного контроля оставить в старом виде, то это значит убить всякую возможность контроля. Необходимо влить туда новых работников, чтобы все это создавалось путём контрольных революционных органов, у которых есть опыт. Необходимо все органы не упразднить, а объединить в одно целое и необходимо все силы, которые занимались контролем, влить в общий государственный контроль, чтобы таким образом влить новый революционный дух, если нужно приняться даже за переустройку старого. Вот та основная идея реорганизации государственного контроля и его демократизации и сближения с массами рабочих и крестьян, которая предлагается в проекте. Я прочту этот проект, проект декрета государственного контроля (читает). «Усилиями рабочих и крестьян, ставших у власти…» Далее идут пункты…

Сталин. — Наиболее важен последний пункт, где, во-первых, при государственном контроле организуется Бюро заявлений и жалоб для того, чтобы каждому рабочему, каждому крестьянину, каждому гражданину было предоставлено право и возможность, подавши заявление надеяться, что ему будет дан ход. Дело в том, что наши учреждения заполняются жалобами и заявлениями, кот[орые] остаются без ответа. Дальше этого терпеть нельзя. Необходимо, чтобы каждое заявление, каждая жалоба на недочеты, замеченные гражданином, кот[орые] от этого терпели на своей спине, попадали на надлежащее место, и чтобы им давался ход. В этом же пункте на контроль возлагается обязанность следить за тем, чтобы при каждом советском учреждении существовало такое же бюро для заявлений и жалоб на любой комиссариат. Эти заявления и жалобы могут дать богатейший опыт. Во всяком случае, они могут поставить наводящие вопросы на предмет улучшения наших советских аппаратов и инспекций. На это надо обратить специальное внимание государственному контролю. Важно в проекте, что там фигурирует необходимость организации постоянного учета рабочих и крестьян и их организации по рабочему контролю в центре и на местах. Это нужно в том смысле, что рабочие и крестьяне, участвуя в работах ревизионных, рабочего контроля и накопляя опыт, ибо опыт накапливается только на работах, тем самым будут учиться править, а это то основное, без чего невозможно оздоровить наш советский аппарат. Затем важен еще пункт 3-й, обязывающий государственный контроль представлять инспекцию советской центральной власти свои конкретные предложения, добытые на основании опыта ревизионной работы по части уничтожения параллелизма в работе и канцелярской волокиты, по части перестройки не только того или иного учреждения, но и всей системы работы. Это важно в том смысле, что если это будет … в центре и на местах специальный аппарат, накопляющий опыт по строительству социалистического отечества советского государства. Это нужно вот почему. До сих пор центральная власть практиковала метод подтягивания, метод привлечения к ответственности. И в этом смысле кое-чего достигла: в смысле быстроты исполнения, точности исполнения и в смысле улучшения аппарата. Но этого было мало. До сих пор наш советский аппарат плохо функционирует; не только на местах расхлябанность и нет чувства ответственности в работе, но и потому, что на местах часто нет опыта. Объезжая лично несколько районов и наблюдая к большой радости, что кроме расхлябанных людей, лишенных чувства ответственности, имеются и поколения молодых работников, горящих желанием помочь пролетариату, работающих днем и ночью, но допускающих ошибки, потому что не умеют править, опыта нет. Если мы при помощи рабочих и крестьян, кот[орые] будут вовлечены ходом событий в дело управления страной, добьемся того, что у нас будет специально накопленный опыт по управлению страной.., мы дадим возможность молодым работникам, горящим желанием работать, но не умеющим подвигаться дальше в деле строительства рабочего социалистического государства. Рабочий класс, кот[орый] сверг буржуазию, уничтожил старый бюрократический аппарат, он создал новый несовершенный, но новый аппарат, и он должен принять участие в работе государственного контроля, помочь государственному контролю, научить население править, чтобы самому стать хозяином своей судьбы…

Светлов. Товарищ Сталин в довольно мягких выражения охарактеризовал те условия, кот[орые] вызвали необходимость реорганизации Государственного Контроля, но он не указал одно существенное указание, кот[орое] было в его речи и в декрете о необходимости привлечения широких кругов рабочих и крестьян к делу государственного контроля, к делу воспитании масс, к делу управления. В этом декрете совершенно нет указаний на то, как строятся взаимоотношения между организующимся государственным контролем и тем фактическим контролем, кот[орый] организован рабочим классом. … Я хочу подчеркнуть, что в тот момент, когда предлагается в Ц.И.К. декрет о реорганизации государственного контроля, в этом декрете должно быть показано, как сложатся взаимоотношения между государственным контролем и рабочим контролем, который уже действует и имеет тенденцию аппарат увеличивать, расширять и укреплять…. Этот орган кустарный имеет больше прав и в связи с этим больше и авторитета, и мне кажется, что в декрете государственного контроля следует это обстоятельство принять во внимание…

Сталин. Дело в том, что то, что сказал т. Светлов в своей речи, совершенно верно, но он требует невозможного. Он хотел, чтобы мы теперь, после предложения полного объединения, которое ему рисуется в государственном контроле и органах рабочего контроля на местах, мог[ли] разобрать примечание и предугадать конкретные формы объединения, которые мы можем получить. Для этих контрольных органов сейчас это невозможно. Мы никогда в вопросах налаживания и решения организационных вопросов никаких положений не создавали для определения новых форм, которые вызваны. Мы считали, что только после переговоров, после ряда бесед с представителями контроля, организационной реорганизации, в заседаниях рабочего класса на местах можно наметить те формы объединения, которые практика находит наиболее целесообразными. Общие отношения намечены. Здесь имеется контрольный орган рабочего класса, который имеет опыт не объединенный, а распыленный, кустарный. Эти органы объединятся вокруг государственного контроля, реорганизованного для того, чтобы из опыта кустарного и разрозненного создать обобщенный и коллективный орган, и нам нужно, чтобы был единый план, основанный на общем опыте всех контрольных органов. Это общая форма отношений выражена как в объединении действий контрольного органа вокруг государственного органа. Что касается более конкретных форм — их предугадывать не стоит и невозможно. Я предлагаю открыть ряд бесед с представителями контрольных органов и только с ознакомлением работ этих органов, после переговоров выяснится, чем какой орган занимался, только тогда можно наметить конкретное объединение вокруг этих органов. Другого пути у нас нет, только опыт единый целесообразный для нашей советской республики. Поэтому упрек т. Светлова на счет того, что здесь ничего не говорится, не уместен; наоборот, декрет [не] занимается предугадыванием того, что выяснится только после бесед с рабочим классом. Умышленно в декрете говорится, что форма и порядок объединения рабочих органов определяется по соглашению и проч., другого пути у нас нет. Мы хотим предварительно остаться у органа и только в результате ряда бесед наметить орган, который нам наметит жизнь.

Сталин. Труды. Т. 11. С. 111–117.

ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 21. П. 13. Л. 53-58, 61-62.

Примечание.

В газетном отчёте о выступлении И.В. Сталина на заседании ВЦИК говорилось: «Товарищ Сталин указывает, что Государственный Контроль — это единственное ведомство, которое до сих пор не подверглось той чистке и ломке, которые претерпели все другие учреждения. Для того, чтобы добиться настоящего, фактического, а не бумажного контроля, нужно, по мнению докладчика, реорганизовать существующий аппарат Государственного Контроля путём пополнения его новыми, свежими силами. Необходимо существующие органы рабочего контроля объединить в одно целое, и все силы, которые занимаются контролем, влить в общий Государственный Контроль. Основной идеей реорганизации Государственного Контроля, таким образом, является его демократизация и сближение с массами рабочих и крестьян.

Предложенный докладчиком проект декрета единогласно принимается» (Известия. 1919. №77. 10 апреля.).

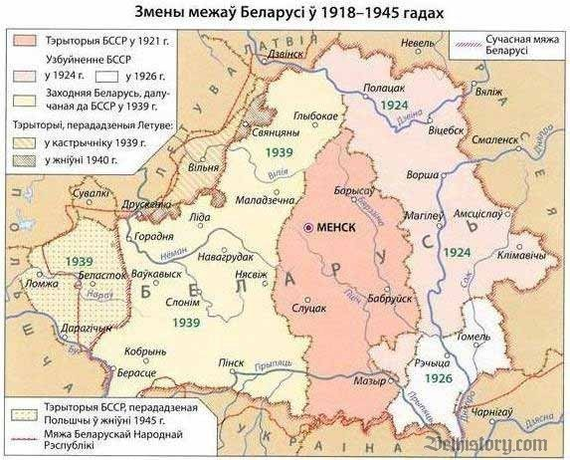

100 лет назад Москва и Варшава разделили Беларусь на две части

100 лет назад, 18 марта 1921 года, был заключен позорный Рижский мир. По нему западная часть Беларуси отошла к Польше, восточная уже находилась в составе России. Объясняем, почему именно так закончилась советско-польская война, были ли возможны альтернативные условия и какую роль Рижский мир сыграл в истории Беларуси.

Почему был заключен Рижский мир?

Рижский мир — итог советско-польской войны 1919−1921 годов.

За год до ее начала Польша провозгласила свою независимость. Большевики ее признали. Более того, Ленин подписал декрет, согласно которому отменил все договоры и акты Российской империи о разделах Речи Посполитой (РП, федеративное государство, в разделах которого в конце 18 века участвовала и Россия).

Но вскоре оказалось, что территориальные претензии обеих сторон несовместимы. Поляки стремились восстановить РП (некоторые политики выступали за полное включение белорусских земель в новое государство, другие — за создание федерации государств под гегемонией Польши). Большевики стремились восстановить контроль над бывшими территориями Российской империи и советизировать их. Позже ставка была сделана на советизацию Польши и мировую революцию в Европе.

Война началась в январе 1919 года. Успех сопутствовал то одной, то другой стороне (поляки доходили до Березины и Западной Двины, большевики — до Варшавы). В конце концов стало понятно, что ни одна страна не может добиться решительного перелома в войне. В августе 1920-го в Минске начались предварительные переговоры, которые в следующем месяце были перенесены в Ригу на нейтральную территорию. В октябре 1920-го было заключено перемирие: боевые действия прекратились.

На каких позициях стояли Польша и Советская Россия?

Карикатура 1921 года на «позорный рижский раздел Беларуси между Польшей и большевиками»

Большевики настаивали, что при определении границ должен учитываться принцип самоопределения народов. Они предлагали Польше признать независимость Беларуси и Украины и допустить их представителей к переговорам. Большевики ничего не теряли: на тот момент БССР и УССР являлись советскими республиками, их полностью контролировала Москва.

Советская делегация настаивала на границе по «линии Керзона» (ее предложил английский министр иностранных дел лорд Керзон. После Второй мировой войны граница между СССР и Польшей прошла примерно по этой линии. — Прим. TUT.BY).

Поляки отказались. Наши западные соседи хотели вести переговоры непосредственно с Москвой. Как отмечают авторы «Гісторыі Беларусі» (ее авторы — сотрудники Института истории НАН Беларуси), тогда претензии Беларуси и Украины были бы неактуальны, а целью мирного договора было бы восстановление принципов исторической справедливости. Это символизировало бы окончание вековой борьбы Польши и России за эти земли.

Первоначально поляки настаивали на границе по линии «немецких окопов»: во время Первой мировой российско-немецкий фронт на несколько лет стабилизировался на линии Двинск (теперь Даугавпилс) — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. В таком случае в состав Польши входили бы Виленская, Гродненская и часть Минской губернии.

Как проходили переговоры? Участвовали ли в них белорусы?

Польская и большевистская пограничные комиссии определяют «рижскую границу» под Радошковичами. Весна 1921 года. Фото: архив Игоря Мельникова

Большевики все же смогли частично настоять на своем: украинская делегация была допущена к переговорам. Но согласиться с присутствием белорусов поляки категорически отказались, поскольку в первую очередь претендовали на белорусские земли.

В итоге 10 сентября 1920-го Военно-революционный комитет ССРБ (временный орган власти в республике, которая сначала называлась не БССР, а ССРБ. — Прим. TUT.BY) выдал РСФСР бессрочный мандат на ведение переговоров от имени Беларуси. Перед заключением Рижского мира большевики еще раз предложили пригласить белорусов. Поляки отказались, но Москва и не настаивала. Почему?

Присутствие белорусов было невыгодно и им. В письме в ЦК Российской коммунистической партии (большевиков) нарком (то есть министр) иностранных дел Георгий Чичерин открыто объяснял свои мотивы: «В Беларуси на уездных съездах уже поднимались вопросы о том, что она разрезана новой границей и что надо заявлять о необходимости возвращения Польской Беларуси и Литовской Беларуси. Так что в случае появления непосредственно белорусской делегации в Риге она там перевернет все наши дипломатические комбинации».

Существовало и другое обстоятельство. Еще в 1919-м большевики передали в состав РСФСР восточную Беларусь (Витебщину, Могилевщину и Гомельщину), которую на тот момент так и не вернули. Если бы белорусы попали на переговоры, поляки могли использовать это обстоятельство в свою пользу.

Поэтому переговоры в Риге прошли без участия белорусов — как коммунистов из БССР, так и без делегации от представителей Белорусской народной республики (БНР). Против их присутствия выступили как поляки, так и большевики.

В итоге Беларусь стала разменной монетой в их политических играх. Например, доктор исторических наук Григорий Лазько рассказывал о ситуации, случившейся в начале октября 1920 года. Тогда Польша хотела получить железнодорожную линию Лида-Сарны. Глава польской делегации на переговорах Домбский встретился с руководителем советской делегации Иоффе. Он заявил, что если эту ветку не передадут полякам, то возможен следующий вариант: польские и советские войска отведут на 25 км от белорусской этнической территории, к западу от Буга и на Смоленщину. А поляки, мол, в таком случае поддержат БНР. Советская делегация связалась с Москвой, откуда пришел ответ: уступить железную дорогу, но не соглашаться на отвод войск. Фактически такие предложения были формой шантажа. Ведь польской и советской элите не был нужен серьезный конкурент по соседству.

Каковы были условия Рижского мира?

Карта Восточной Европы по Рижскому мирному договору

Рижский мирный договор был заключен 18 марта 1921-го. По нему Польша и РСФСР признали независимость Украины и Беларуси. Но значительная часть территории этих республик отошла к Польше. Что касается нас, то речь шла почти о половине этнической территории Беларуси.

Граница прошла по реке Западная Двина, через озеро Мядель, по реке Вилия, около Радошкович и Ракова, по реке Случь до ее впадения в Припять, а затем практически по вертикальной линии до современной белорусско-украинской границы.

Противоборствующие страны отказались от всяких претензий на земли, которые потеряли. Они гарантировали «полное уважение государственного суверенитета другой стороны и воздержание от всякого вмешательства в ее внутренние дела, в частности от агитации, пропаганды и всякого рода интервенций, либо их поддержки».«Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не поддерживать организаций, имеющих целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, либо покушающихся на ею территориальную целость, либо подготовляющих ниспровержение ее государственного или общественного строя путем насилия, равно как и организаций, приписывающих себе роль правительства другой стороны или части ее территории. Ввиду этого стороны обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких организаций, их официальных представительств и иных органов, запретить вербовку, равно как и ввоз на свою территорию и провоз через свою территорию вооруженных сил, оружия, боевых припасов, амуниций и всякого рода военных материалов, предназначенных для этих организаций».

Также Польша и Россия гарантировали национальным меньшинствам «все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных обрядов».«Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше имеют право в пределах внутреннего законодательства культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою культуру и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же правами в пределах внутреннего законодательства будут пользоваться лица польской национальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии».

Польша и Советская Россия взаимно отказались от возмещения военных расходов и убытков. Но при этом Россия и Украина должны были выплатить Польше 30 млн золотых рублей в золотых монетах или слитках. Причина — «активное участие земель Польской Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи».

Как белорусы отреагировали на Рижский мир

Солдаты Войска Польского у первых польских пограничных столбов. Весна 1921 года, Беларусь. Фото: архив Игоря Мельникова

Раздел страны вызвал шок у белорусов.

Нас падзялілі - хто? Чужаніцы,На раздел страны год спустя откликнулся и пролетарский поэт Михась Чарот.

Цёмных дарог махляры.

К чорту іх межы! К д’яблу граніцы!

Нашы тут гоні, бары!

Якуб Колас, «Беларускаму народу»

Заціхла бура, і сонца глянеЗа единую Беларусь выступали и представители белорусского национального движения, и белорусские большевики, хотя среди них большинство представляли другие национальности.

Над родным краем балот і ніў,

К жыццю наш вольны край паўстане

І свету скажа, што ён шчэ жыў.

Няхай і стогне, няхай і плача.

Слязьмі хай мые падзелаў след,

Як моцным стане — у бой паскача

І крыўду скажа на цэлы свет.

Міхась Чарот, «Заціхла бура, і сонца гляне»

Руководитель компартии БССР Вильгельм Кнорин заявил, что этот мир «патрэбны для перамогі рэвалюцыі, для усёй вялікай Савецкай Расійскай Федэрацыі. Для інтарэсаў працоўных мы павінны ахвяраваць сваімі мясцовымі, маленькімі інтарэсамі». При этом Кнорин не сомневался, что скоро Беларусь будет единой. Один из руководителей БССР Александр Червяков утверждал, что «рэвалюцыя ў Польшчы набліжаецца і верне Беларусі адарваную частку яе тэрыторыі».

Выполнялись ли условия Рижского мирного договора?

Фото: архив Игоря Мельникова

И Польша, и Советская Россия (затем СССР) систематически нарушали мирный договор.

Именно СССР поддерживал партизанское движение в Западной Беларуси (в первой половине 1920-х годов), спонcировал просоветские организации (например, Коммунистическую партию Западной Беларуси, которая в числе прочего выступала за объединение всех белорусских земель в единую БССР).

Одновременно Польша совершенно не обеспечивала для белорусов «свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных обрядов». Если до включения в состав Польши работало 359 белорусских школ, то в 1939-м, согласно данным официальной статистики, их насчитывалось около 5. Речь шла об ассимиляции и ополячивании белорусов. К тому же белорусов редко принимали на работу в госучреждения. Они слабо могли влиять на развитие своего региона.

Фактически события сентября 1939 года, когда СССР напал на Польшу, были нарушением Рижского мирного договора. Но в 1921-м он был заключен без присутствия белорусов. Поэтому можно говорить скорее о нарушении документа, заключенного незаконно.

Как Рижский мир повлиял на Беларусь?

Беларусь почти на 20 лет оказалась разделенной и развивалась в совершенно разных условиях.

В 1920-е годы жители восточной Беларуси могли воспользоваться плодами белорусизации (учиться на белорусском, читать книги на родном языке). Но затем их ждала насильственная коллективизация, массовые репрессии, русификация, отсутствие свободы в передвижении и т.д. Эти белорусы оказались в тоталитарном государстве.

Жители западной Беларуси оказались в авторитарном государстве, где столкнулись с полонизацией в культуре и образовании. Наши соотечественники не были представлены в органах власти, судьба их региона решилась польскими чиновниками без них.

Но при этом «западные» белорусы сохранили личную свободу, они могли уехать из страны. Коллективизация в этом регионе завершилась лишь в конце 1940-х годов. Поэтому у многих «западных» белорусов сохранилось уважение к частной собственности, а значит, и большую открытость к рыночной экономике. В этой части страны куда в большей степени, чем на востоке, сохранились памятники архитектуры и т.д.

Различия между Западной и Восточной Беларусью постепенно сглаживаются. Но даже на президентских выборах 1994 года Зенон Позняк и Станислав Шушкевич, которые представляли демократический лагерь, набрали больше голосов в западной, чем в восточной части страны. Рижский мир (точнее, его последствия) продолжали влиять на жизни белорусов и спустя семь десятилетий после его ратификации.

Когда Рижский мирный договор утратил силу?

Восточные земли Беларуси удалось вернуть в 1924 и 1926 годах после неоднократных просьб в адрес союзного руководства. А вот Западная Беларусь стала частью БССР лишь тогда, когда заключили пакт Молотова-Риббентропа.

17 сентября Красная армия перешла советско-польскую границу, после чего Рижский мир утратил силу. 14 ноября 1939-го на внеочередной сессии Верховного Совета республики Западная Беларусь официально стала частью БССР.

Источник