Неполное знание и статистические закономерности по Вернеру Гейзенбергу

Данная статья относится к Категории: Построение научных моделей

«Понятие причинности было связано с отношением причины и действия исторически относительно недавно. В более ранней философии слово «causa» имело гораздо более широкий смысл, чем теперь. В схоластике, например, говорили, вслед за Аристотелем, о четырёх типах «причин». То, что сегодня назвали бы структурой или идеальной сутью вещи, называлось тогда «causa formalis»; «causa materialis» - это вещество, из которого вещь состоит; «causa finalis» - цель, ради которой вещь создана; наконец, «causa efiiciens». Только она приблизительно соответствует тому, что мы теперь подразумеваем под словом «причина».

Превращение понятия «causa» в нынешнее понятие причины заняло несколько столетий и было внутренне связано с изменением отношения человека к действительности в целом и с возникновением в начале Нового времени естественных наук. По мере того как материальный процесс приобретал статус реальности, слово «causa» тоже стали применять к тем материальным событиям, которые предшествовали объясняемым событиям и каким-то образом воздействовали на них.

Вот почему Кант, во многом просто делающий философские выводы из развития естественных наук со времен Ньютона, формулирует понятие причинности так, как мы привыкли его понимать с XIX века. «Узнавая, что произошло некоторое событие, мы всегда предполагаем, что ему предшествовало другое событие, из которого первое следует по некоторому правилу».

Так смысл тезиса о причинности постепенно сузился, пока наконец не отождествился с презумпцией однозначной детерминированности событий в природе, а это в свою очередь, означало, что точного знания природы или определённой её области было бы - по меньшей мере в принципе - достаточно для предсказания будущего. Ньютоновская физика была устроена так, что позволяла, исходя из состояния системы в определённый момент времени, заранее рассчитать будущее движение системы. Представление о том, что природа в принципе устроена именно таким образом, в наиболее общей и наиболее понятной форме выразил Лаплас: если вообразить некое божественное существо, которое знает положение и движение всех атомов в данный момент времени, то оно должно было бы быть в состоянии вычислить заранее всё будущее мира. Столь узкую интерпретацию понятия причинности называют также детерминизмом, имея в виду, что существуют неколебимые законы природы, согласно которым настоящее состояние системы однозначно предопределяет её будущее состояние.

Атомная физика с самого начала выработала представления, по сути дела не соответствующие такой картине. Противоречие было непринципиальным, но свойственный атомистическому учению образ мышления с самого начала неизбежно отличается от детерминистского. Уже в древнем атомизме Левкиппа и Демокрита предполагается, что процессы на макроуровне осуществляются как результат множества нерегулярных процессов на микроуровне. В пользу принципиальной возможности этого говорят бесчисленные примеры из повседневной жизни. Земледельцу, к примеру, довольно знать, что прошёл дождь и почва увлажнилась, и нет нужды знать, кроме того, как упала каждая капля. Или другой пример: мы точно знаем, что разумеем под словом «гранит», даже если нам в точности и неизвестны форма и химический состав отдельных кристалликов, пропорция их смеси и цвет. Словом, мы то и дело пользуемся понятиями, связанными с макрохарактеристиками событий, не интересуясь отдельными микропроцессами. Идея статистического взаимодействия множества отдельных микрособытий уже в античном атомизме служила основой объяснения мира, и в виде её обобщения возникло представление о том, что все чувственные качества материи суть вторичные следствия расположения и движения атомов. Уже у Демокрита есть такое утверждение: «Только по видимости нечто сладко или горько, только по видимости оно имеет цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота». Если мы объясняем чувственно воспринимаемые процессы таким способом, а именно взаимодействием очень многих единичных микропроцессов, мы почти с необходимостью должны считать и закономерности природы только статистическими закономерностями. Хотя статистические закономерности и могут привести к утверждениям, степень вероятности которых столь высока, что она граничит с достоверностью, тем не менее принципиально всегда возможны исключения.

Понятие статистической закономерности часто кажется противоречивым. Можно, говорят, представить себе, что в природе процессы закономерно определены или же что они совершенно неупорядочены, но нельзя представить себе, что такое статистическая закономерность. В ответ на это следует напомнить, что в повседневной жизни мы сталкиваемся со статистическими закономерностями на каждом шагу и кладём их в основание нашей практической деятельности. Когда инженер, например, строит электростанцию, он учитывает среднегодовое количество осадков, не имея ни малейшего представления о том, когда именно пойдёт дождь и сколько выпадет осадков.

Статистические закономерности, как правило, означают, что знание соответствующей физической системы неполно. Самый известный пример - игральная кость. Поскольку ни одна из её граней не отличается от других и мы никоим образом не можем предсказать, на какую грань она упадёт, можно принять, что в случае очень большого числа бросаний выпадение, например, пятёрки как раз составит шестую их часть.

В эпоху Нового времени с самого начала делались попытки объяснить - не только качественно, но и количественно - поведение веществ как статистический результат поведения их атомов. Уже Роберт Бойль показал, что можно понять отношение между давлением и объёмом газа, если считать давление результатом множества ударов отдельных атомов о стенку сосуда. Подобным же образом допущение, что в горячем теле атомы движутся интенсивнее, чем в холодном, позволило объяснить термодинамические явления. Этим представлениям удалось придать количественную математическую форму, прояснив тем самым смысл законов учения о теплоте. Такое применение статистических закономерностей обрело окончательную форму во второй половине предыдущего столетия в так называемой статистической механике. В этой теории, основоположения которой представляют собой, конечно же, простые следствия ньютоновской механики, исследовались те выводы, которые можно сделать из неполного знания сложной механической системы. В принципе, следовательно, никто не отказывался от чистого детерминизма. Считалось, что каждое единичное событие полностью определено законами ньютоновской механики. Но, кроме того, принимали во внимание, что механические свойства системы известны не полностью.

Выразить такого рода неполное знание в надлежащих математических формулах удалось Дж. Гиббсу и Л. Больцману. Гиббс, в частности, показал, что понятие температуры тесно связано как раз с неполнотой знания.

Если мы знаем температуру некоторой системы, это значит, что наша система является одной из множества равноправных систем. Такое множество систем можно описать математически точно, чего нельзя сделать с выбранной нами единичной системой. Тем самым Гиббс - не вполне осознанно, - по существу, уже сделал шаг, который позже повлёк за собой крайне важные следствия. Гиббс впервые ввёл такое физическое понятие, которое может быть отнесено к некоему предмету в природе лишь в том случае, если наше знание этого предмета неполно. Если бы, например, были известны движение и положение всех молекул газа, не было бы уже смысла говорить о температуре газа. Понятие температуры может использоваться только при условии, если система известна нам не полностью и из этого неполного знания мы хотим сделать статистические выводы.

Хотя после исследований Гиббса и Больцмана в формулировку физических законов стали аналогичным образом включать понятия, связанные с неполным знанием системы, тем не менее, в принципиальных вопросах придерживались детерминизма».

Вернер Гейзенберг, Исследование атома и закон причинности / Шаги за горизонт, М., «Прогресс», 1987 г., с. 123-127.

Дополнительные материалы

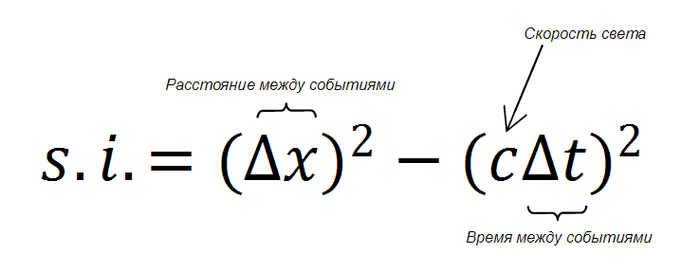

Принцип неопределённости Вернера Гейзенберга

Изображения в статье

Image by Richard Chapman from Pixabay

Image by jplenio from Pixabay

Image by mac231 from Pixabay