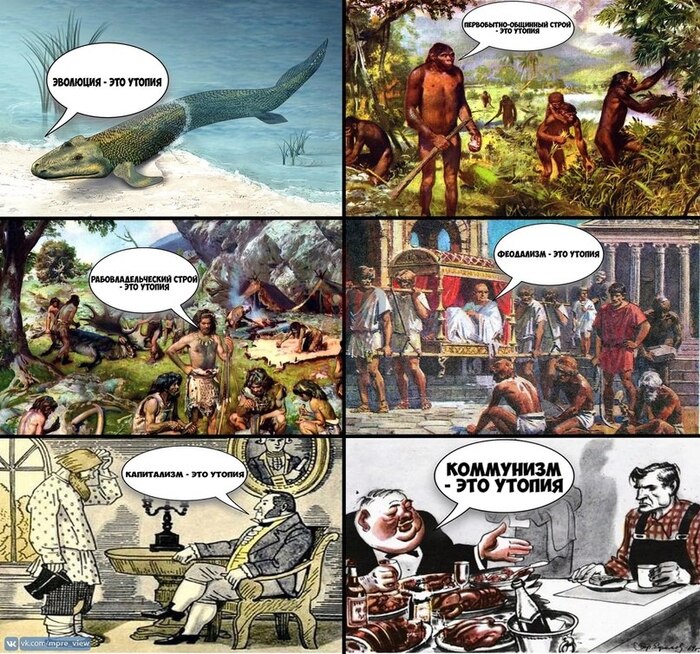

Коммунизм - невозможная утопия? Исторический аспект

От противников марксистских идей очень часто можно слышать тезис о том, что наступление коммунизма невозможно в виду его алогичности и противоестественности человеческой природе. Мол, коммунизм - это максимум казарма с принудиловкой и вертухаями по углам зоны. В таком виде он изображен в популярных произведениях массовой культуры, относящихся к жанру антиутопий: Мы Замятина, Скотный двор и 1984 Оруэлла и тп. Однако при всем желании подобных авторов отказать Человечеству в Светлом Будущем (простите за избитую аллегорию, если есть другие - напишите в комментариях) и представить людей как законченных эгоистов и собственников, исторические факты опровергают выше означенные тезисы.

Идея коммунизма, рассмотренная через призму антропологических и исторических исследований, доказывает, что коммунизм не только не противоречит человеческой природе, но и имеет глубокие корни в первобытных и доисторических обществах.

Обратившись к исследованиям первобытных сообществ (многие из которых до сих пор существуют на Земле) мы заметим формы жизнеустройства, которые могут быть идентифицированы как коммунизм в ограниченном понимании.

Специально ПОДЧЕРКНУ для тех читателей, которые не вчитываются в текст, а пробегают его наискосок: Первобытный коммунизм не равен тому коммунизму, который согласно Марксу станет последней исторической формацией. Но основные его черты, такие как равное распределение, общественная собственность и демократия (в категорическом смысле) в первобытном коммунизме уже присутствуют.

Для того, чтобы не перегружать текст и сделать его удобным для чтения в формате блога, я опишу только тезисы со ссылками на источники.

Исследования социальной и экономической структуры первобытных обществ

Ранние антропологические исследования, такие как труды Генри Моргана Древнее общество или Структурная антропология Клода Леви-Стросса, утверждают, что первобытные общества демонстрировали черты коммунистических социальных структур: отсутствие частной собственности, коллективное производство и потребление, а также примитивное равноправие. Морган отмечал, что родовое устройство общества способствовало формированию общественных отношений, основанных на солидарности и взаимопомощи, а не на личной наживе.

Энгельс в своем труде Происхождение семьи, частной собственности и государства описывает, как первобытное общество было организовано на основе общинного уклада, где члены племени разделяли между собой труд и его результаты. Например, охотничьи общины делали это ради выживания и при отсутствии концепции собственности, как мы понимаем ее сегодня.

Взаимопомощь как фактор эволюции Петра Кропоткина. В этом фундаментальном труде Кропоткин исследует концепцию взаимной помощи, которую он считает основополагающей для выживания видов в процессе эволюции, включая человека. Он подробно изучает поведение животных, дикарей, варваров, людей средневековья и современного общества, показывая, как взаимоподдержка и сотрудничество являются важнейшими факторами развития обществ. Кропоткин утверждает, что сотрудничество, а не конкуренция, было ключевым в развитии человеческих социумов.

Антропологические исследования Маргарет Мид по изучению жизни традиционных обществ в Полинезии, позволяют утверждать об общем распределении ресурсов, половом равноправии и коллективном ведении хозяйства.

Ну это все старье и (поза)прошлый век, - скажете вы, - современные исследователи не принимают этих устаревших идей.

Хорошо. Давайте рассмотрим несколько современных антропологических и археологических исследований, которые дают примеры практик первобытных обществ, релевантных теме равноправного распределения ресурсов и коллективного уклада жизни.

The Dawn of Everything: A New History of Humanity (2021) - Дэвид Гребер и Дэвид Венгроу.

Эта работа предлагает новый взгляд на развитие человеческих обществ, отвергая традиционные взгляды на "примитивизм" (в уничижительном смысле) первобытного общества и объясняя, что многие древние культуры обладали сложными формами социальной организации, которые включали элементы равного распределения доходов и коллективного управления.

Affluence Without Abundance: The Disappearing World of the Bushmen (2017) - Джеймс Сазман.

В своей работе автор изучает культуру бушменов (санов), охотников-собирателей из южной Африки. Он описывает их экономику дарения и распределения (gift and sharing), что является свидетельством не-иерархических и коммунально-ориентированных социальных отношений. Это общество демонстрирует как ресурсы могут распределяться без использования денег и частной собственности.

How Chiefs Became Kings: Divine Kingship and the Rise of Archaic States in Ancient Hawaii (2010) - Патрик В. Кирх. В этой книге анализируется до-европейские общества Гавайев, где хотя и была развита иерархия и возникли ранние государственные структуры, существовали механизмы, обеспечивающие равное распределение ресурсов, что напоминает некоторые аспекты коммунистического уклада.

The Lifeways of Hunter-Gatherers: The Foraging Spectrum (1997) - Роберт Келли.

Автор делает обширный обзор различных современных и доисторических обществ охотников-собирателей, показывая разнообразие их стратегий выживания. Он рассматривает социальные практики этих обществ, такие как разделение труда и общинное владение землей, что соотносится с расширенным пониманием социальных систем, базирующихся на обобществлении собственности и продуктов труда.

Исторический аргумент

Оценивая первобытное общество специалисты исходят из идеи, что первобытный коммунизм представляет собой естественное состояние человеческого сообщества, предшествующее возникновению государства с его сословной/классовой структурой.

Более того, стоит подчеркнуть, что виду Homo Sapiens от 60 до 160 тысяч лет. При этом государству, с его структурой общественного неравенства (по крайней мере тем, которые известны на сегодняшний момент) - не более 6 тысяч лет.

Если человек смог выживать в течение 100 тыс лет (возьмем среднее) в рамках первобытной родовой общины, которая, как мы уже выяснили обладала всеми признаками коммунистического общества (естественно, в расширенном смысле), то это в принципе не может означать, что равное распределение, демократия и общая собственность чужды и противоестественны человеческой природе. Скорее уж наоборот: государство, индивидуализм и частная собственность - противоестественны Человеку.

Кросс-постинг

- Яндекс

Как развивалась орудийная деятельность в период первобытного человеческого стада?

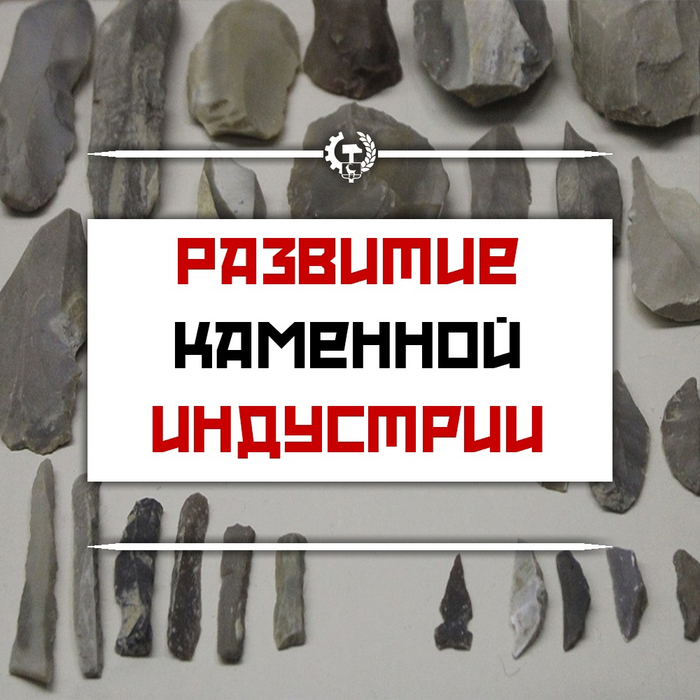

С образованием в период 2,8 - 2,5 млн. лет назад первобытного человеческого стада предлюди вступили в процесс становления полноценного человеческого общества [1], главной движущей силой которого являлось развитие производительных сил, в первую очередь - орудийной деятельности. Поэтому для того, чтобы понять ход возникновения общества, необходимо в первую очередь решить задачу по выявлению внутренней объективной логики развития этой самой орудийной деятельности.

Эта задача значительно облегчается тем обстоятельством, что развитие каменной индустрии* в эпоху первобытного стада носило примерно одинаковый характер по всей территории расселения предков человека.

Повсюду, где только прослеживаются памятники нижнепалеолитического времени, они рисуют сходную картину: везде процесс шёл от просто раскалывания камня к скалыванию нескольких отщепов от одного куска породы, далее - к увеличению правильности формы отщепов и ядрища, затем - к ещё большему приспособлению отщепов и ядрищ для дальнейшего использования путём их подправки, и, наконец, к переходу к трём-четырём стандартизированным формам орудий (ручное рубило, остроконечник, скребло).

Стандартизированные же инструменты - это ископаемая концепция; в них воплощена идея, выходящая за пределы каждого отдельного случая создания орудия и каждого конкретного индивида, занятого созданием орудия. Одним словом, стандарт - это понятие социальное: воспроизвести образец - значит знать его, а это знание сохраняется, передается и развивается только в социуме, что говорит об определенных успехах предлюдей в этой области.

*Стоит учесть, что предки человека изготавливали и использовали и каменные, и деревянные инструменты, но проследить развитие деревянных орудий для нас оказывается невозможным, так как древесина практически не сохраняется на столь больших временных отрезках. Однако, это не является особенным препятствием для выявления логики эволюции орудийной деятельности, ведь именно совершенствование техники обработки камня, а не дерева, определяло развитие всех орудий труда.

Переход от простого раскалывания камня заключался в возникновении нового приема обработки камня, состоящего в отбивании от камня осколков. Первоначально предлюди пользовались им лишь в рамках импровизации: предчеловек не планировал, сколько отколов он сделает и что конкретно должно получиться в итоге, он просто хотел получить кусок камня, пригодный для использования в качестве орудия. Что оказывалось более пригодным для этого: осколки камня или сам оббитый камень, - определял случай, но чаще всего в ход шло и то, и другое.

Следующий шаг в развитии деятельности по обработке камня состоял в дифференцировании и специализации различных техник: образовывались и разделялись между собой методы отбивки-оббивки, оббивки, отбивки, скалывания, двусторонней обработки, Леваллуа, ударной ретуши и т.д. Я не вижу особого смысла мучить читателя подробностями развития этих техник и переходов между ними.

Намного интереснее мысль Б.Ф. Поршнева о неразрывной связи каменной индустрии и освоения огня предчеловеком: ученый считал, что знакомство со способом получения огня произошло в процессе деятельности по изготовлению каменных орудий, ведь искры, возникающие при ударе камнем о камень, могли вызывать воспламенение горючих материалов, находящихся на стоянках предлюдей, что наши предки определённо замечали и усваивали здесь связь. [2]

Чем более совершенной становилась производственная деятельность, тем более возрастала её роль в жизни предлюдей, тем в большей степени они становились зависимыми от этой деятельности, и тем сильнее начинало требоваться её дальнейшее развитие.

Завершение же эпохи становления общества 40 - 30 тыс. лет назад было ознаменовано грандиозным скачком в развитии материальной культуры [3]: если всё развитие техники обработки камня за предыдущие 2,5 млн. лет исчерпывалось переходом от просто расколотого камня к трем-четырем формам каменных орудий, еще не имевшим строго дифференцированного назначения, то уже с образованием общества возникла новая каменная технология, орудия стали специализированными, появились всевозможные скребки, резцы, тесла, проколки, ножи, пилки, острия, шилья, иглы, лопаточки, наконечники копий, дротиков и мотыг, составные орудия, гарпуны и т.д. Огромным достижением также стали орудия, специально созданные для изготовления других орудий.

Этот резкий перелом служит прямым свидетельством завершения процесса формирования воли, личности, абстрактного, критического и творческого мышлений, человека современного вида и полноценных производства и общества.

Источники:

[1] Older Vane. Первобытное человеческое стадо // КРЯК (03.07.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_5491 ;

[2] Поршнев Б.Ф. О древнейшем способе добывания огня // СЭ, (1955), 1. и Поршнев Б.Ф. Новые данные о высекании огня // КСИЭ, М.: 1955, вып. 23;

[3] Older Vane. Образование людского общества // КРЯК (18.04.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_3916 ;

4) Семенов Ю.И. «Как возникло человечество» (2002).

Островитянов и его анализ первобытнообщинного строя: обзор основных тезисов

В данной статье будет критически рассмотрены положения первой главы учебника «Политическая экономия» (1954 г.) под заглавием «Первобытно-общинный способ производства», изложенной Островитяновым на 6-ти страницах.

Перед тем, как начать разбор первобытно-общинного способа производства в изложении К. В. Островитянова, хочу указать, что я не искал причины тех или иных его ошибок, я лишь искал сами его ошибки и не ставил цели как-либо упрекнуть Константина Васильевича в его некомпетентности. Определённая часть из его промахов, очевидно, связана с недостаточным развитием науки во времена, когда Островитянов писал свое изложение.

С самых первых строк становится непонятно, что именно имеет в виду Островитянов под «человеком». Он пишет, что «возникновение человека относится к началу […] четвертичного периода в истории Земли, насчитывающего […] немногим менее миллиона лет».

Если он понимает под «человеком» род Homo, то его утверждение неверно, так как он возник 2,8 – 2,5 млн. лет назад [1][2][3][4]. Если же подразумевается вид современных людей — Homo Sapiens, то утверждение тоже окажется ложным, так как он возник не миллион лет назад, а 300 тыс. лет назад [5][4]. Около миллиона лет назад (800 тыс. лет назад) возник только Homo Heidelbergensis [6], но даже сейчас вопрос, является ли он предком современных людей, остается спорным и дискуссионным [7].

Следующий абзац вроде бы должен был прояснить значение, вкладываемое Островитяновым в слово «человек», но на деле он только еще больше все запутывает и усложняет. Константин Васильевич пишет, что «появление человека было одним из величайших поворотов в развитии природы. Этот поворот совершился, […] когда предки человека стали выделывать орудия труда».

Однако, предки человека, вероятно, начали выделывать деревянные орудия труда еще в период 14 - 8 млн. лет назад [8], а каменные орудия – в период 3,3 – 2,5 млн. лет назад [4][9][10][18], что больше, чем 1 млн. лет, указываемые Островитяновым. Да и вообще, даже современные человекообразные обезьяны и врановые умеют создавать орудия труда, это не является каким-то «величайшим поворотом в развитии природы» [11][12][18].

Дальше Константин Васильевич пишет, что “с изготовления орудий начинается труд”. Конечно, истинность этого утверждения зависит от смысла, вкладываемого в понятие «труд», но ниже, на 78 странице он уже указывает, в своей критике буржуазных экономистов, которые объявляют капиталом всякое орудие труда, как и камень с палкой, что «камень и палка первобытного человека служили ему орудиями труда».

Но первобытный человек пользовался камнями и палками еще до того, как начал изготавливать орудия. Получается, что по Островитянову, у первобытного человека в определенный момент уже были орудия труда, но еще не было труда, что немного странно и несколько противоречиво.

Далее указывается, что “по мере высвобождения рук для трудовых операций предки человека […] усваивали прямую походку. Когда руки оказались занятыми трудом, совершился […] переход к прямой походке, что сыграло […] важную роль в формировании человека”.

На самом же деле, развитие прямохождения связано с несколько другими причинами: так, согласно теории О. Лавджоя, в условиях сухих вечнозеленых лесов и пойм рек становилось намного более выгодным охлаждаться с помощью потовых желез, а не иметь длинную шерсть. Из-за этого несамостоятельные в течение длительного времени детеныши теряли возможность хвататься за шерсть матерей, и их приходилось придерживать руками. Вместе с тем, отцам требовалось обеспечивать своих малоподвижных из-за детенышей самок пищей, а приносить еду опять же удобнее в руках [4][13].

В последующих мыслях продолжается всё та же неопределенность слова «человек»:

«Предки человека жили […] стадами; стадами жили и первые люди. Но между людьми возникла […] связь, которой не было и не могло быть в животном мире: […] по труду. Люди сообща выделывали орудия и […] их применяли. […] возникновение человека было […] возникновением человеческого общества, переходом из зоологического состояния в общественное».

Общество возникло 40 - 30 тыс. лет назад вместе с образованием родовой общины, и к этому времени относится только происхождение анатомически современного человека – подвида Homo Sapiens Sapiens, — но понимание под человеком именно этого подвида не соотносится со всеми предыдущими утверждениями Константина Васильевича [14][15].

Кроме того, он сам себе противоречит через одно предложение, сначала говоря, что первые люди жили стадами, а потом, что с возникновением человека возникло общество. Если общество возникло вместе с человеком, то почему первые люди жили в стаде, а не в обществе?

Еще хочу придраться, что люди тоже животные и тоже относятся к животному миру, так что связь по труду, возникшая между ними, получается возможной в животном мире. Также, Островитянов пишет:

«Совместный труд людей привёл к возникновению […] речи. Язык есть средство, […] при помощи которого люди общаются, […] обмениваются мнениями и добиваются взаимного понимания».

Здесь не то чтобы ошибка, а я просто хочу поделиться информацией, что на данный момент, конечно, нельзя говорить с полной уверенность, но есть все основания полагать, что шимпанзе имеют собственную семантическую речь, с помощью которой они обмениваются информацией [16][18]. А если шимпанзе, которые находятся на две ступени ниже человека, имеют речь, то какие-нибудь австралопитеки, находящиеся всего в одной ступени от человека, тоже вполне могли уметь разговаривать, то есть утверждение Островитянова, что речь появилась только с человека – вероятно, неверно.

Да и языками пользуются далеко не только люди, но и даже какие-нибудь пчелы [17][18].

«Трудовые действия человека в отличие от инстинктивных действий животных стали носить сознательный характер», — Тут сразу несколько исправлений: 1) человек тоже животное; 2) ряд животных, кроме человека, тоже могут трудиться; 3) инстинктивные действия необязательно являются несознательными; 4) многие животные, кроме человека, также способны на сознательные действия. Обоснование всего этого заняло бы слишком много места, поэтому просто отошлю к источнику [18].

«Первыми орудиями человека были грубо оббитый камень и палка», — просто дополню, что еще в качестве орудий использовались кости, рога и челюсти животных [4][19].

«[…] спустя много тысячелетий человек познал тайну добывания огня. При более развитом производстве орудий люди подметили, что огонь получается от трения, — и научились добывать его», — скорее всего, первым способом получения огня было не трение, а искры от ударов камней, которые возникали при создании орудий труда [31][20].

Очень неожиданным для меня стал тот факт, что Островитянов очень странно связывает завершение формирования человека с умением добывать огонь: «открытие огня и его применение дало людям господство над определёнными силами природы. Первобытный человек окончательно оторвался от животного мира, закончилась […] эпоха становления человека».

Вероятно, человек научился добывать огонь около 400 тыс. лет назад [21]. Однако, в тот момент становление человека не закончилось ни в физиологическом, ни в психическом, ни в трудовом, ни в социальном, ни в любых других планах. До общества и анатомически современного человека, господствующего над своими инстинктами, оставалось еще 360 тыс. лет [14][15].

И, конечно, человек никогда не отрывался от животного мира, так как он и есть животное.

«По мере физического и умственного развития человек оказывался в состоянии делать более совершенные орудия. Для охоты служила палка с заостренным концом», — тут снова непонятно, что хочет сказать Константин Васильевич: эти два предложения связаны между собой? Он имеет в виду, что люди научились затачивать палку, или, что она просто служила?

Потому что заостренная палка – это, скорее всего, вообще самое первое орудие, которое создали предки человека в период 14 – 8 млн. лет назад [8], когда еще ни о каком роде Homo и людях речи не шло. Да и даже современные шимпанзе умеют изготавливать копья для охоты за мелкими животными [22].

«Развитие охоты привело к зарождению […] скотоводства. Охотники стали приручать животных. Раньше других животных была приручена собака, позднее — крупный рогатый скот, козы, свиньи. Дальнейшим […] шагом […] явилось возникновение […] земледелия», — в реальности же сначала возникло земледелие, а уже только потом скотоводство [23].

«Собирая плоды и корни, […] люди стали замечать, как прорастают зерна, оброненные на землю. Тысячи раз это оставалось непонятным, но рано или поздно в уме […] человека установилась связь этих явлений, и он стал переходить к возделыванию растений», — люди долгое время не переходили к занятию земледелием не потому, что они были настолько «тупыми», насколько их описывает Островитянов, а потому, что им это до определенного момента и не было особо нужно: охотой заниматься проще, чем ухаживать за растениями.

Начали заниматься сельским хозяйством люди только после потепления 12 тыс. лет назад, когда выросла урожайность растений и зона их произрастания, люди привыкли их кушать, из-за чего значительно выросло население. Но растения быстро кончаются, если их не сажать обратно, поэтому ресурсы стали истощаться и людям пришлось их самостоятельно культивировать. [23]

«При […] низком уровне развития производительных сил неизбежно было уравнительное распределение продуктов [...] пища делилась поровну», — в действительности же, при первобытном коммунизме не было никакой уравниловки, не будет её и при коммунизме будущего. Люди просто ели, сколько им было необходимо для поддержания жизни, не задумываясь, поровну они поделили пищу или нет. Даже если просто логически подумать: вряд ли бы и ребенку, и взрослому мужику дали равное количество мяса.

В качестве доказательства Островитянов приводит данный факт:

«Привычка к равному дележу […] укоренилась у первобытных народов. Её наблюдали путешественники, побывавшие у племён, стоящих на низкой ступени общественного развития»

.

Однако, современные народы, «находящиеся на низкой ступени общественного развития» и первобытные народы — это две разные вещи, так как все подобные современные народы испытали влияние других, более развитых культур, а также находятся на этапе разложения первобытной общины, где уже имеется прибавочный продукт и прочие «прелести» зарождающегося классового общества [26].

«Специализация мужчин в области охоты, женщин — в области собирания растительной пищи и домохозяйства приводила к […] повышению производительности труда», — последние исследования, однако, показывают, что женщины, возможно, охотились наравне с мужчинами [24].

«[…] численность рода возрастала, доходя до нескольких сотен человек: развивалась привычка к совместной жизни; выгоды общего труда всё более заставляли людей держаться вместе», — необходимость держаться вместе была неизбежной уже со времен австралопитеков [14][25].

«На первой ступени родового строя ведущее положение занимала женщина, что вытекало из […] условий […] жизни людей. […] Родство считалось по материнской линии. Рамки родовой общины были узки, в её состав входили потомки одной женщины. Это был материнский, или матриархальный, род (матриархат)», — женщина за всю историю никогда не занимала ведущего положения (тем более, в первобытной общине вообще никто не занимал ведущего положения, все были равны), и, конечно же, в состав родовой общины никогда не входили потомки всего лишь одной женщины [27]. Здесь Константин Васильевич просто путает матриархат (общество, где господствуют женщины) и матрилинейность (учет родства по матери, а не по отцу). Только о существовании последнего, кстати, и говорил Энгельс в «Происхождение семьи, частной собственности и государства» [29][30]. Например, из работы Энгельса:

«При всех формах групповой семьи неизвестно, кто отец ребенка, но известно, кто его мать. Если она и называет всех детей общей семьи своими и несет по отношению к ним материнские обязанности, то она все же отличает своих родных детей от остальных. Отсюда ясно, что раз существует групповой брак, то происхождение может быть установлено лишь с материнской стороны, а потому признается только женская линия. Так действительно бывает у всех диких народов и у всех народов, стоящих на низшей ступени варварства; и вторая крупная заслуга Бахофена состоит в том, что он первый это открыл. Это признание происхождения исключительно по материнской линии и развившиеся отсюда с течением времени отношения наследования он называет материнским правом; в интересах краткости я сохраняю это обозначение; но оно неудачно, так как на этой ступени развития общества еще нельзя говорить о праве в юридическом смысле» [28].

«В ходе дальнейшего развития производительных сил […] матриархальный род сменился отцовским, или патриархальным, родом (патриархат) […] Первобытнообщинный строй достиг своего расцвета при матриархате. Патриархальный род […] таил в себе зачатки разложения первобытнообщинного строя», — Островитянов снова смешивает разные понятия: патриархат (общество, где господствуют мужчины) и патрилинейность (учет родство по отцу, а не по матери). Кроме того, он относит зарождение патриархата и патрилинейности к этапу первобытной общины, когда патрилинейность появилась только во время разложения общины из-за того, что мужчины создавали больше прибавочного продукта, чаще занимали должности старейшин, вождей и шаманов, и потому хотели передавать все накопленные богатства и должности своим сыновьям.

Патриархат же появился в конце этапа разложения первобытнообщинного строя – начале периода первых классовых государств.

Кроме того, причины разложения первобытной общины находятся отнюдь не в «патриархальных родах», а в Неолитической революции – переходу к производящему хозяйству, возникновению прибавочного продукта и т.д.

И напоследок: «[…] совершенствование орудий […] создавало возможность перехода к индивидуальному хозяйству, как более производительному [...] Необходимость совместного труда, общинного хозяйства всё более отпадала», — во-первых, не к индивидуальному, а к семейному. Индивидуальный труд – это уже про капитализм. Во-вторых, необходимость общинного хозяйства настолько «всё более отпадала», что общины повсеместно продолжали существовать вплоть до окончания феодализма.

Источники:

[1] Villmoare B., Kimbel W.H., Seyoum C., et al. Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia // Science, 347 (6228): 1352 – 1355, (2015);

[2] F. Spoor, P. Gunz, S. Neubauer, S. Stelzer, N. Scott, A. Kwekason, M.C. Dean Reconstructed Homo habilis type OH 7 suggests deep-rooted species diversity in early Homo // Nature, 519 (7541): 83 – 86, (2015);

[3] Ungar P.S., Grine F.E. Diet in Early Homo: A Review of the Evidence and a New Model of Adaptive Versatility // Annual Review of Anthropology, 35: 210, (2006);

[4] Older Vane. Эволюция гоминидов // КРЯК, (25.02.2023), URL: https://vk.com/@kryak63-evoluciya-gominidov;

[5] Jean-Jacques Hublin, Abdelouahed Ben-Ncer, Shara E. Bailey, Sarah E. Freidline, Simon Neubauer. New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens // Nature, 546 (7657): 289 – 292, (07.06.2017);

[6] Георгий Попов, Станислав Дробышевский. Эволюционное древо человека // Antropogenez.ru, (02.2020);

[7] Callaway Ewen. Oldest ancient-human DNA details dawn of Neanderthals // Nature, 531 (7594): 296 – 86, (2016);

[8] Older Vane. Трудовая деятельность // КРЯК, (09.06.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_5253;

[9] J. de Heinzelin et al. Environment and behavior of 2.5-million-year-old Bouri hominids // Science, (23.04.1999);

[10] Harmand, S., Lewis, J., Feibel, C. et al. 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya // Nature, 521: 310–315, (2015);

[11] Kenward B., Weir A., Rutz C. et al. Tool manufacture by naive juvenile crows // Nature, 433: 121, (2005);

[12] Лев Выготский, Александр Лурия «Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок», глава I, параграф 2, (1993);

[13] Lovejoy C. Owen. The Origin of Man // Science, 211 (4480): 341 – 350, (23.01.1981);

[14] Семёнов Ю.И. «Как возникло человечество», Изд. 2-е с нов. предисл. и прилож., М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 790 с, (2002);

[15] Older Vane. Образование людского общества // КРЯК (18.04.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_3916;

[16] Cédric Girard-Buttoz, Emiliano Zaccarella, Tatiana Bortolato, Angela D. Friederici, Roman M. Wittig & Catherine Crockford. Chimpanzees produce diverse vocal sequences with ordered and recombinatorial properties // Communications Biology, (2022);

[17] Von Frisch K. «The Dance Language and Orientation of Bees», Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, (1967);

[18] Older Vane. Этапы эволюции психики // КРЯК (09.01.2023), URL: https://vk.com/@kryak63-etapy-evolucii-psihiki;

[19] Dart R. The predatory implemental technique of australopithecus // AJPA, (1949); Dart R. The osteodontokeratic culture of australopithecus prometheus // TMM, №10 (1957);

[20] Поршнев Б.Ф. О древнейшем способе добывания огня // СЭ, (1955): 1. и Поршнев Б.Ф. Новые данные о высекании огня // КСИЭ, М.: 1955, вып. 23;

[21] MacDonald, Katharine & Scherjon, Fulco & Veen, Eva & Vaesen, Krist & Roebroeks, Wil. Middle Pleistocene fire use: The first signal of widespread cultural diffusion in human evolution // Proceedings of the National Academy of Sciences, 118, (2021);

[22] Pruetz, Jill D.; Bertolani, Paco. Savanna Chimpanzees, Pan troglodytes verus, Hunt with Tools // Current Biology, 17 (5): 412 – 417, (2007);

[23] Гуськов Е.А. Лекции по археологии и первобытнообщинному строю, (09.2022);

[24] Abigail Anderson, Sophia Chilczuk, Kaylie Nelson, Roxanne Ruther, Cara Wall-Scheffler. The Myth of Man the Hunter: Women’s contribution to the hunt across ethnographic contexts // PLOS ONE, (28.06.2023);

[25] Older Vane. Как возник промискуитет? // КРЯК (16.06.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_5304;

[26] Л. Выготский, А. Лурия «Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок»;

[27] Elizabeth Prine Pauls. Matriarchy // Encyclopædia Britannica, (02.06.2023);

[28] Ф. Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства» // К. Маркс, Ф. Энгельс, ПСС, изд. 2, т. 21, с. 46;

[29] Р. Огиенко. О партийности научпопа // Прорывист, (13.12.2022);

[30] Older Vane. Господство над половым инстинктом // КРЯК, (27.04.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_4126;

[31] Older Vane. Развитие каменной индустрии // КРЯК, (03.08.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_5901.

Проблема формационной принадлежности Древней Руси

Древней Русью называют средневековое государство в Северо-Восточной Европе, существовавшее с 9 по 13 вв. и в период своего наивысшего расцвета занимавшее территорию от притоков Вислы на западе до Волго-Окского междуречья на востоке и от Белого моря на севере до причерноморских русских эксклавов на юге.

Формационная принадлежность обозначает, к какой общественно-экономической формации (ОЭФ) относится какое-либо общество в определённый период. Термин «общественно-экономическая формация» взят из марксистской теории, и на этом понятии построен формационный подход к истории, который выделяет ОЭФ как основные ступени в развитии общества.

Отечественные историки размышляли о том, к какой формации относится Древняя Русь, ещё с начала 20 в., а споры об этом продолжают идти и по сей день. Основной причиной такого положения вещей является фактическое отсутствие достаточного количества достоверных, аутентичных источников о социально-экономической жизни этого периода. Данный вопрос актуален до сих пор, так как определение формационной принадлежности необходимо для понимания характерных черт общества и его социально-экономической истории.

Социально-экономические аспекты Древней Руси в основном были разработаны в советской историографии, причём не игнорировались и достижения дореволюционной исторической науки. Несмотря на общую методологию, единообразия в оценке древнерусского общества не было, вместо него сформировался ряд оценочных позиций.

Самой распространённой является позиция, что русское общество данного периода было феодальным. По отношению к Руси концепцию феодализма впервые применил Николай Алексеевич Полевой в своей «Истории русского народа» в 1829 – 1833 гг., понимая под феодализмом не что иное, как политическую раздробленность.

Далее Николай Павлович Павлов-Сильванский в своих трудах «Феодализм в Древней Руси» (1907) и «Феодализм в удельной Руси» (1910 гг.) попытался доказать, что на территории России в 12 - 16 вв. присутствовал феодализм. Николай Павлович утверждал, что феодализм в Западной Европе и на Руси ничем не отличались и что у русского феодализма не было никакой специфики. При этом феодализм сводился Павловым-Сильванским лишь к определенной сумме социальных и политически-юридических отношений вассалитета, основанных на иерархии земельной собственности.

В 1920-х гг. под влиянием академика Михаила Николаевича Покровского в советской науке утвердилось представление о том, что общество Древней Руси представляло собой смесь из элементов рабовладения, феодализма и торгового капитализма. Даже профессор Александр Евгеньевич Пресняков, который стал одним из первых советских ученых, признавших наличие феодализма в Древней Руси, был согласен с тем, что основной рабочей силой в княжеских и боярских вотчинах этого периода были холопы-рабы.

В первой половине 1930-х гг. в ряде своих новаторских работ будущий академик Борис Дмитриевич Греков выступил оппонентом Покровского и стал активно разрабатывать теорию «русского феодализма» эпохи Киевской Руси. Он сделал выводы о земледельческом характере Киевской Руси и утверждении здесь к 11 в. крупной феодальной вотчины, а также уделял большое внимание её организации, системе управления и формированию в её рамках феодальных общественных классов.

В 1939 г. некоторые историки заявили, что Русь, как и все древнейшие цивилизации, не могла миновать рабовладельческой формации. Борис Дмитриевич в своем докладе «Общественный строй Киевской Руси» опроверг это утверждение и заявил, что Древняя Русь изначально была раннефеодальным государством. В том же году вышла его монография «Киевская Русь», основные положения которой, в том числе и об отсутствии института рабства на Руси, поддержали не только авторитетные русисты, но и крупные медиевисты, которые также не нашли признаков рабовладельческой формации и в варварских государствах Западной Европы.

Хотя и имелись критика в сторону Бориса Дмитриевича насчёт его необоснованной попытки полного исключения института рабства из истории Руси, а также звучали заявления, что первоначально Древнерусское государство возникло и развивалось как дофеодальное, именно тогда концепция Грекова стала господствовать в отечественной науке и сохраняет свои позиции до сих пор.

И если Греков относил складывание феодализма на Руси к 11 в., то поздняя советская историография отодвинула этот момент в более ранний период, утверждая оформление феодализма в 8 - 9 вв. Например, Борис Александрович Рыбаков древнейшей формой феодальной ренты считал полюдье, которое возникло на рубеже 8 - 9 вв., было характерно для всего 9 в. и для первой половины 10 в. и сохранялось в качестве пережитка вплоть до 12 в. Появление первых укрепленных усадеб феодалов Рыбаков также относил к 8 - 9 вв., а в 11 - 12 вв., по его мнению, появляются боярские и княжеские феодальные замки, присутствует развитая система вассалитета и феодальная вотчина.

Согласно этой версии, Древнерусское государство возникает в 9 в. сразу и как классовое, и как феодальное на основе внутренних экономических предпосылок. Однако аргументировать данную модель достаточно затруднительно, так как сложно доказать наличие на Руси в 9 в. частной земельной собственности, внеэкономического принуждения, оформившихся классов и др. (что и стало отправным пунктом для создания иных концепций). Сторонники феодальной концепции Древней Руси были вынуждены переносить явления, характерные для конца 11 - 12 вв., на предшествующее время, или вводить и использовать такое понятие, как «переходный период» (от первобытнообщинного строя к феодальному).

Так как не удалось доказать фактическими данными наличие вотчинного землевладения в Древней Руси в 9 - 10 вв., с конца 1940-х гг. советские историки начали поиск новых путей феодализации древнерусского общества, итогом чего стало становление концепции «государственного феодализма», которая окончательно сформировалась в трудах академика Льва Владимировича Черепнина.

В отличие от Грекова, который рассматривал становление феодальных отношений через вотчинное землевладение и эксплуатацию крестьян в рамках княжеских и боярских вотчин, Черепнин и его сторонники говорили о формировании княжеской собственности на всю землю и об эксплуатации государством посредством сбора дани-ренты с лично свободных крестьян, которые имели индивидуальные хозяйства. Иными словами, вся земля в Древней Руси являлась коллективной собственностью всего класса феодалов (князей и бояр), которые осуществляли совместную эксплуатацию всех крестьян.

В 1960-х гг. вновь подняли вопрос о рабовладельческой формации в Древней Руси: В. И. Горемыкин и А. П. Пьянков прямо заявляли о существовании рабовладельческой формации на Руси. Игорь Яковлевич Фроянов деликатнее подошел к решению этой проблемы и заявил только о наличии института рабства у восточных славян.

Фроянов в своих работах пришел к выводу, что предыдущие исследователи недостаточно учитывали наличие в древнерусском обществе первобытнообщинных институтов. Он утверждал, что в Киевской Руси дофеодальные факторы играли более значительную роль, чем феодальные. По мнению Игоря Яковлевича, на Руси долгое время сохранялась характерная для родового строя кровная месть, власть князя над людьми не имела феодального характера, а полюдье вовсе не обязательно сопровождалось установлением феодальной собственности на землю. Концепция Фроянова полагает, что в основе социально-экономической жизни древнерусского общества лежала не частная собственность, а землевладение свободных крестьян-общинников.

Историк также, хотя полностью и не отрицает наличие вотчинных земельных владений, обращает внимание на значительную роль рабства, что челядь (рабы-пленники) и холопы (рабы местного происхождения) составляли основную рабочую силу в вотчине до середины 11 в. - и что уже только позже в ней появляются феодальные элементы. Таким образом, по мнению Фроянова, в Древней Руси существовали и рабовладельческий, и феодальный уклады, однако господствовавшим был первобытнообщинный уклад.

Юрий Иванович Семёнов, в своей работе "Политарный («азиатский») способ производства", определяет формацию Древней Руси как второстепенную относительно магистральной линии общественного развития параформацию и со всей своей любовью к терминотворчеству называет её "нобило-магнарной", определяя как слияние двух способов производства:

1) Магнарного - когда земля находится в полной собственности эксплуататора и передается им в обособленное пользование работника, который более или менее самостоятельно ведет на ней хозяйство. Случалось, что непосредственный производитель получал от эксплуататора не только землю, но и все средства труда. Работник обычно отдавал собственнику земли часть урожая, а нередко также трудился в собственном хозяйстве эксплуататора;

2) Нобиларного - характеризуется корпоративно-персонализированной формой частной собственности.

Исключениями Семёнов считает Псковскую, Новгородскую и Хлыновскую (Вятскую) республики.

Кроме этих точек зрения, имеется и такая: некоторые исследователи утверждают, что Русь до конца 11 века нельзя отнести ни к какой формации. Например, такого мнения придерживается Мельникова Елена Александровна.

Теперь я хочу высказать свою позицию по данному вопросу. Во-первых, я придерживаюсь мнения, что древнерусское общество в своём развитии действительно пропустило рабовладельческую формацию, а первобытнообщинный строй разложился сразу в феодализм. Это связано с тем, что в климатических условиях Руси институт классического рабства не представлялся эффективным и поэтому не существовал.

В благоприятной среде Средиземноморья, Месопотамии и долины Нила необходимый продукт для содержания раба низок: ему не нужны теплые одежды и жилье, раб может спать под простейшим навесом в набедренной повязке. Древнерусскому же человеку, чтобы пережить зиму, необходима была отапливаемая изба, утепленная одежда, больше пищи, чтобы согреваться, посему на его содержание уходило много продукта. Плюсом к этому, одно и то же количество труда, вложенное в поле на Руси и в поле на территориях Античных цивилизаций, давало разное количество продукта: последнее, в отличие от русского поля, вознаградит земледельца не одним урожаем в год, а несколькими. Поэтому при одинаковом уровне развития производительных сил, раб на побережье Средиземного моря даже с низкой мотивацией будет создавать своему хозяину большое количество прибавочного продукта, а раб на Руси будет еле-еле себя окупать, если вообще будет.

Но не стоит думать, будто в древнерусском обществе вовсе отсутствовал институт рабства: разложение первобытнообщинного строя, сопровождающееся нападениями на соседей и их грабежом, всегда приводит к образованию рабов из пленников и должников, просто они не в любых условиях создают основу для господства рабовладельческого способа производства. Так, на Руси существовало рабство на продажу, когда врага захватывали, чтобы затем продать его кому-нибудь, и патриархальное рабство, при котором раб живет в одном доме вместе с хозяином, считается по статусу младшим в семье, обладает незначительными правами и рассчитан на удовлетворение потребностей патриархальной семьи, то есть на помощь по хозяйству, мелкие дела и т.д., но не создаёт основы производства. Патриархальные рабы как раз-таки и назывались холопами и челядью.

Во-вторых, вопреки утверждению Павлова-Сильванского, русский феодализм имел отличия от классического западного феодализма. Например, меньшая производительность земледелия на Руси не могла обеспечивать существование сложной феодальной иерархии из императора, королей, принцев, герцогов, маркизов, графов, виконтов, баронов, рыцарей и оруженосцев, как на Западе, поэтому русский феодальный класс ограничивался лишь великим князем, удельными князьями и боярами (позднее - еще дворянами).

Кроме того, феодализм не сводится к определенной сумме социальных и политически-юридических отношений вассалитета, основанных на иерархии земельной собственности, а включает в себя также конкретный способ производства, при котором производителем материальных благ выступает зависимый от феодала крестьянин, который, в отличие от раба и пролетария, самостоятельно ведет хозяйство и имеет в собственности двор и основные средства производства, кроме земли, принадлежащей феодалу.

В-третьих, я согласен с тем, что общество Древней Руси, как и любое другое общество, существовавшее после разложения первобытнообщинного строя, имело в своём составе элементы различных укладов: первобытнообщинного (например, кровная месть), и, возможно, рабовладельческого (ограниченное распространение классического рабства) при господстве феодального, - и придерживаюсь концепции «государственного феодализма» Черепнина и его сторонников.

Орудия неандертальцев для копания земли из Ростовской и Волгоградской областей – Евгений Гиря

Чем уникальны орудия неандертальцев для копания земли, найденные на территории Ростовской и Волгоградской областей? Какова история их открытия? Как были исследованы эти орудия труда со странными следами и какие эксперименты и археологические реконструкции проведены учёными для подтверждения, что ими копали и рыхлили землю? Как это меняет наши представления об образе жизни и питании неандертальцев? Может ли это быть специфической чертой южно-русского среднего палеолита?

Рассказывает Евгений Гиря, археолог, трасолог, кандидат исторических наук, заведующий Российско-Китайской Лабораторией доказательной интерпретации Института истории материальной культуры РАН, администратор группы ВКонтакте «Чтение камня и разбор костей».

Ролик создан при поддержке Ассоциации волонтёрских центров в рамках Международной премии МЫВМЕСТЕ.

А вы знали, что по легенде тамагочи — это инопланетяне?

Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.

Нижнее белье охотниц на мамонтов

Вся история человечества, начиная с древнейших цивилизаций Египта и прочего Междуречья с лихвой уложится в промежуток в пять тысяч лет. А каменный век продолжался не менее двух с половиной миллионов лет.

Теперь то же самое, но чтобы было понятно:

Если весь период существования человека на Земле принять за год, то первые государства на земле появились 17 часов назад, а с реформ Петра Первого не прошло и часа. Остальные 364 с половиной дня – тот самый «первобыт».

При этом об этой культуре мы узнали очень поздно. Уже давно было известно и про египетских строителей пирамид, историю античных греков и римлян изучали уже несколько столетий, и даже про цивилизации майя и ацтеков уже знали. Но то, что история человечества началась с каменного века, люди узнали считанные десятилетия назад, в XIX веке.

А теперь наложите этот факт на вышеобозначенную продолжительность этого периода, и не удивляйтесь, что наши знания о каменном веке до сих пор находятся на той самой начальной стадии накопления информации, когда каждые лет десять делаются эпохальные открытия, заставляющие пересматривать всю картину.

Вот что вы знаете о каменном веке?

Что был такой подготовительный период в истории человечества, когда по Земле бегали обезьяноподобные люди, обрядившиеся в клочья шкур, словарный запас которых ограничивался междометиями вроде "Ы-ых" и "У-ух". Еще они не расставались с каменными топорами и палками-копалками, жили всем табором в пещерах, рисовали на стенах, охотились на мамонтов, плясали у костра, а после занимались сексом когда хотели и с кем хотели, поэтому, если верить психоаналитикам, были свободны от всяческих выгораний и депрессий.

Так вот они и развлекались в свое удовольствие, пока наконец не увлеклись земледелием и скотоводством и по этой причине не создали государства.

После этого начинается нормальная история человечества.

Так вот - почти все это неправда.

Когда-то химики как-то утверждали, что пищей для огня служит особый элемент - флогистон, чем больше его в том или ином предмете, тем лучше он горит. Раньше зоологи уверяли, что мыши заводятся сами собой - зарождаются из ничего в куче тряпья. Примерно таким же был уровень знаний о первобытном обществе тогда, когда формировались наши представления о нем.

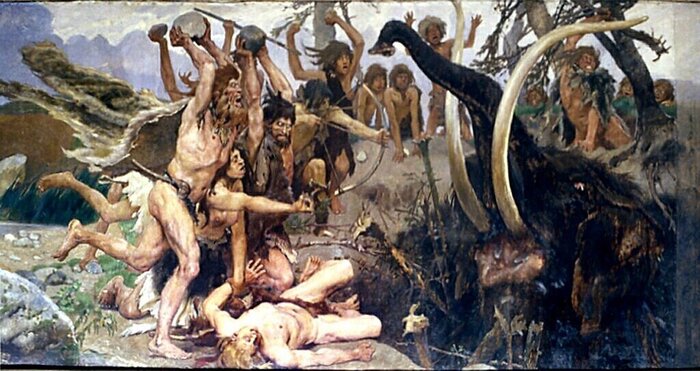

К примеру, на использованное в качестве иллюстраций панно В.М. Васнецова из "первобытного" зала Государственного Исторического музея современный ученый без слез не глянет - эти троглодиты в звериных шкурах, кидающие в мамонта камнями, сейчас вызывают только смех.

Для начала - на мамонтов наши предки, по большей части, вообще не охотились и уж точно не охотились таким идиотским способом, как у Васнецова. Рассудите сами - вокруг неисчислимые стада диких лошадей, бизонов и прочих копытных травоядных, но мы будем рыть яму, а потом загоним в нее мамонта! Нужные размеры ямы представляете? И не забудьте, что не то что мамонты - разъяренные слоны наводили ужас на великолепно вооруженные армии Македонского, а мамонт и покрупнее будет, и защищен получше.

Известна только одна первобытная культура, которая достоверно добывала мамонтов. Это уникальное палеолитическое сообщество, ограниченное с одной стороны охотниками на бизонов, а с другой - охотниками на северного оленя, существовало долгие 9 тысячелетий. Эти люди были нашими земляками, они жили в центре Русской равнины в ледниковый период, во время последнего сильного похолодания, когда места от Украины до Подмосковья были тундрой и лесотундрой.

Эти "пещерные люди" на самом деле никогда не жили в пещерах, берега Днепра и Клязьмы украшали построенные ими великолепные дома. Не стоит воображать их и обезьяноподобными уродцами - визуально они уже ничем не отличались от нас, были такими же европеоидами. Не было, естественно, и никаких шкур, перекинутых через голое плечо - этот фасон не очень подходит к околополярному климату с 50-градусными морозами. Их одежда, как и наша, была кроенной и шитой, более того, многие современные модницы обзавидовались бы на их расшитые бусами сложносоставные костюмы из меха, кожи и оленьей замши.

Ученым, исследующим "первобыт", не повезло - их период "немой", он никогда не скажет ни слова. Все, что им достается - это только вещи. Однако человек - существо изворотливое, и научился вытягивать информацию даже из материальной культуры.

Поясню на примере - сначала археологи находят захоронение старика-калеки. Потом врачи, изучив состояние костей, утверждают, что с ампутированными конечностями, неспособный самостоятельно о себе позаботиться, он прожил несколько лет. Наконец обнаруживается, что могила после захоронения была засыпана цветами (в земле найдено большое количество цветочной пыльцы, которая сохраняется столетиями). В итоге надо что-то делать с распространенным мнением о "звероподобных" отношениях первобытных людей. Как минимум - признавать за "троглодитами" право на любовь к дедушкам и бабушкам.

Так, мало-помалу, и восстанавливают в подробностях повседневную жизнь первобытных людей: какое нижнее белье было у женщин, из чего состояло повседневное меню охотника на мамонтов, что у них там было с сексом, наркотиками и выпивкой и т.п.

Из этой информации, как мозаика, складывается главное - это были не обезьяны, не недоумки и не болванки, из которых истории еще предстояло вытесать человека. Это были люди - такие же, как мы, просто мир они воспринимали иначе, и жизнь их была построена на других принципах. Каких?

Пока точно не знаем. Пока только предположения.

Говорю же, идет период накопления информации, пока что каждое десятилетие - эпохальные открытия. Следите за сообщениями.

_________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741