Одна из самых известных хэви-металлических групп "Sabaton" выпустила новый альбом под названием "The War To End All Wars", в который вошла песня, посвященная героине Балканских войн и Первой мировой войны Милунке Савич.

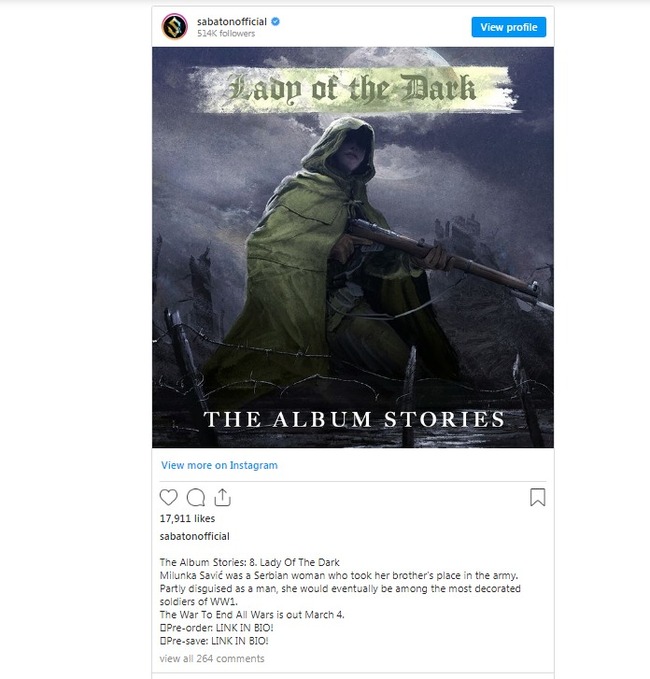

"Lady of the Dark" - это название песни о сербской героине Милунке Савич.

«Милунка Савич была сербской женщиной, которая заняла место своего брата в армии. Частично переодевшись в мужчину, она со временем станет одним из самых титулованных воинов Первой мировой войны», — было опубликовано на официальном сайте группы.

Эта группа ранее занималась сербами и героизмом сербской армии, описанным в песне «Последний вздох смерти», вдохновленной легендарной речью майора Драгутина Гавриловича перед сербскими солдатами.

В рамках символизма числа 11, тесно связанного с этим историческим событием, на альбоме будет много песен. В альбом также вошла песня "Сараево" (про начало Первой Мировой Войны, про Гаврила Принципа), так что можно предположить, что многие из бывшей Югославии будут эти песни слушать.

========= Lady Of The Dark LYRICS ==========

Who shall be remembered, In the ancient House of war?

All the medals, all those stories, In the Alley of the greats

Celebrated hero, who has wandered through the dark

She stand before you, all that metal shining bright

Lost in time, returning to the light

Bow before, this lady fights for life

So sister

Raise your hand, For the lady of the dark

Soldier with no will to kill, with a philanthropic heart

Forever break the norm, She’s the girl in uniform

Fighting side by side with men, she will fight until the end

Lied to be respected, and to change her brother’s fate

Took a bullet, earned her freedom, and a place among the stars

Served the Iron squadron, served the toughest of them all

No fear of dying, for the frontline she was born

Sacrifice, she took her brother’s place

War to war, a place where she belongs

So brother

Don’t fear the reaper, don’t fear the war

She spared the life of brothers

She’ll fight for honour

She’ll fight for life

A lady goes to war

========= Historic Fact ==========

Lady Of The Dark is about Milunka Savić, a Serbian woman who took her brother’s place in the army. Partly disguised as a man, she would eventually be among the most decorated soldiers of WW1.

Биография

https://ru.wikipedia.org/wiki/Савич,_Милунка

Савич, Милунка

Милунка Савич-Глигоревич (серб. Милунка Савић – Глигоревић; 24 июня 1890[1], Копривница — 5 октября 1973, Белград) — сербская военнослужащая, участница Первой мировой войны, наредник (сержант) 2-го Железного пехотного полка имени князя Михайло армии Королевства Сербия, кавалер пяти орденов (Сербии, Франции, Англии, России). Обладательница самого большого количества наград среди женщин — военнослужащих Сербии[2]; одна из самых известных женщин, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны. В боях была ранена как минимум девять раз, за свою выдающуюся храбрость была прозвана французами Сербской Жанной д’Арк.

Биография

Ранние годы

Датой рождения Милунки Савич считается 24 июня 1890, хотя в её личном деле в военных архивах указывается иная дата — 28 июня 1892[3]. Место рождения — деревня Копривница около Йошаничка-Бани (ныне община Нови-Пазар, Сербия)[4]. Родители: Данинца и Раденко Савичи. Старший ребёнок в семье[5]: были также младшие сёстры Миона и Славка, а также брат Милан[6][5]. Хотя она выросла красивой девушкой, о замужестве Милунка не думала.

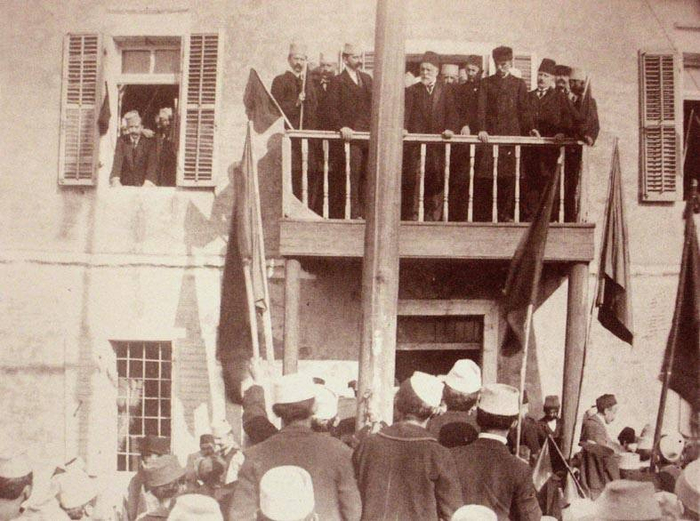

Балканские войны

После того, как в 1912 году был издан Указ о мобилизации с 30 сентября по 3 октября[5], Милунка по собственному желанию отправилась на призывной пункт в Белграде и зарегистрировалась под именем Милун Савич[7]. В обеих Балканских войнах 1912 и 1913 годов Милунка воевала под своим мужским псевдонимом. Спустя год открылась правда о происхождении: когда Милунка была ранена в битве на реке Брегальнице и попала в госпиталь, врачи обнаружили, что человеком, сражавшимся под именем Милуна Савича, оказалась девушка[8]. Милунку, чей обман был раскрыт, вызвали к командиру для объяснений. Командование не изъявляло особого желания наказывать девушку, поскольку она не нарушала воинский устав и сражалась бок о бок с мужчинами в сербской армии, не уступая им. Ей предложили перевестись в санитарки или сёстры милосердия, однако Милунка отказалась и сказала, что хочет сражаться на передовой. Командир, услышав это, заявил, что подумает и завтра примет решение, в ответ на что Савич заявила о готовности ждать ответа в течение любого времени. Спустя час командир вернулся и сказал, что разрешает Милунке продолжить службу в пехоте[9][10].

Первая мировая война

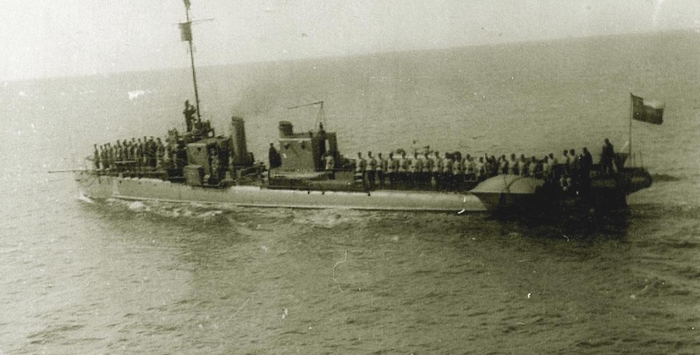

Милунка Савич с орденом Звезды Карагеоргия

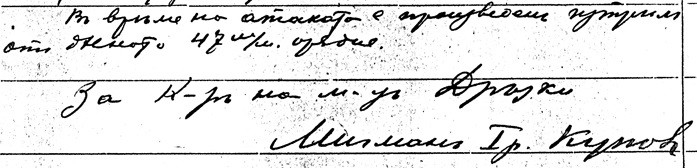

Милунка не отказалась от своего желания сражаться и в 1914 году записалась в сербскую армию уже добровольцем. В Первую мировую войну она служила в 2-м Железном пехотном полку имени князя Михайло. В том же полку сражалась Флора Сандс, шотландка по происхождению, также как доброволец. Милунка приняла участие в Колубарской битве как «бомбаш» (то есть гренадер), проявила храбрость и была награждена орденом Звезды Карагеоргия с мечами[8]. Осенью 1915 года она получила в Македонии тяжёлое ранение в голову и была отправлена на лечение в госпиталь, размещавшийся в Албании. Спустя несколько месяцев она вернулась на фронт, где продолжила воевать летом и осенью 1916 года[11]. Во время битвы при Каймакчалане в районе Чёрной реки Железный полк сражался в составе 122-й французской колониальной дивизии: Милунка тогда снова отличилась, взяв в плен сразу 23 болгарских солдата[12][13].

За свои подвиги в войну она была награждена французским Орденом почётного легиона (офицер) и французским Военным крестом с золотой пальмой (единственная женщина-военнослужащая в мире — кавалер французского Военного креста Первой мировой)[14], сербской медалью Милоша Обилича «За храбрость», британским орденом Святого Михаила и Святого Георгия 3-й степени и российским Георгиевским крестом 4-й степени.

Забвение в межвоенные годы

После войны Милунка работала в Боснии поваром, медсестрой и швеёй на текстильной фабрике, где шили военное обмундирование[15]. В 1922 году она вышла замуж за уроженца Мостара Велько Глигоревича, который был моложе её на 8 лет[16].

В браке родилась дочь Милена. Милунка удочерила ещё трёх девочек: Милку, найденную на железнодорожной станции в Сталаче; Радмилу-Вишню (1921—2004), свою племянницу и Зорку, взятую из детского дома в Далмации, которая была больна менингитом[17][6]. Велько, работавший на почте, вскоре переехал в Баню-Луку и бросил Милунку с детьми[18].

В начале 1920-х годов Милунка за свои воинские заслуги получила землю в селе Степановичево недалеко от Нови-Сада, где с сестрой Славкой построила дом и стала заниматься земледелием. Милунке приходилось воспитывать там своих детей в отсутствие Велько.

Уже затем в поисках лучшей жизни с дочерьми она отправилась в Белград искать работу[16]. В 1929 году она стала работать уборщицей в кабинете директора банка Hipotekarna Banka, где проработала большую часть своей жизни[15][18].

О Милунке и её воинских заслугах в Югославии фактически никто не вспоминал, да и пенсию она не получала. Предложение переехать во Францию и получать там военную пенсию она отклонила, оставшись жить в Белграде. Счастье ей приносили дети, которых она воспитывала: всего ей удалось вырастить 30 приёмных детей. Впрочем, её приглашали за границу на различные юбилеи, воинские торжества и мероприятия в память погибших солдат. На встрече с сослуживцами Милунка появилась в народном костюме шумадийских сербов, надев все ордена и медали, которыми была награждена[19].

Вторая мировая война и последующая жизнь

Во время Второй мировой войны Милунка руководила небольшим полевым госпиталем в Вождоваце, в котором лечила раненых. После оккупации Сербии её пригласили на торжественный ужин у Милана Недича, на который был приглашён и немецкий генералитет. Милунка отклонила предложение, однако, кто-то из офицеров проговорился о том, что слышал о сербской женщине, сражавшейся против Тройственного союза в Первой мировой войне[20]. Сразу же Милунку арестовала оккупационная полиция и отправила её в концлагерь Баница. Там она пробыла около года.

После освобождения Югославии и установления социалистической власти Милунка наконец по закону стала получать пенсию[18]. Она продолжила жить в своём доме в Вождоваце в окружении внуков и по соседству с ветеранами войн (в конце 1950-х годов родная дочь Милена уехала работать в госпиталь).

Дом разрушался, что вызывало беспокойство и у самой Милунки, и у её знакомых. Уже затем на встрече с участниками Народно-освободительной войны Югославии Милунка рассказала о своих подвигах, чем впечатлила и рядовых солдат, и высший командный состав[21]. Узнав о её бедственном положении, военные стали требовать от властей предоставить этой женщине более приличный дом.

Давление прессы было настолько сильным, что в 1972 году Белградское городское собрание вынуждено было выделить ей квартиру в доме на 4-м этаже, в котором, однако, не было лифта. Дом располагался в квартале Братьев Еркович[19][20].

5 октября 1973 от последствий трёх инсультов Милунка Савич скончалась на 84-м году жизни[11]. Похоронена она была на Новом кладбище в Белграде[21].

Родной дом был продан в 1974 году[22].

Награды

Милунка Савич является женщиной-обладательницей самого большого числа наград времён Первой мировой войны. Из них известны следующие[11][23][24]:

Отечественные награды

Золотой королевский Орден Звезды Карагеоргия с мечами (1917)

Золотая медаль Милоша Обилича «За храбрость»

Памятная медаль освобождения и объединения

Албанская памятная медаль

Иностранные награды

Флаг Великобритании Наиболее выдающийся Орден Святого Михаила и Святого Георгия III степени

Флаг России Георгиевский крест IV степени

Флаг Франции Национальный Орден Почётного легиона IV и V степени

Флаг Франции Военный крест 1914—1918 с золотой пальмой

Память

Памятник Савич в Йошаничка-Бане.

Надгробный памятник на Новом кладбище в Белграде.

В Вождоваце улица, на которой расположен дом Милунки, ныне носит имя героини Первой мировой войны, а на доме установлена памятная доска. В Йошаничка-Бане установлен памятник в натуральную величину, скульптором стал Любиша Манчич[19][25]. Впрочем, внук Милунки утверждает, что скульптор не разговаривал с родственниками во время изготовления памятника, поэтому изображённая женщина не похожа на Милунку[19].

В Белграде также есть улица, которая носит имя Милунки Савич. Её останки были перенесены с семейного кладбища[15] на Аллею Великанов только 40 лет спустя, 10 ноября 2013[26]. По некоторым данным, перезахоронение осуществлялось под исполнение песни «Тамо далеко»[27] со всеми подобающими воинскими и государственными почестями[19], что не совсем соответствует истине: почести как таковые не оказывались, однако при этом на похоронах с речами о Милунке выступали офицеры Югославской народной армии и члены сообществ ветеранов[25]. Объединение солдат-добровольцев, участвовавших в войнах 1912—1918 годов, в лице детей и внуков посмертно присвоило Милунке Савич звание почётного члена объединения[25].

Улицы Милунки Савич есть в таких городах, как Валево, Зренянин[24], Ягодина, Кралево, Косьерич, Крушевац[28], Младеновац[29], Ниш, Парачин, Шабац[30], Степановичево и Йошаничка-Баня.

Радио и телевидение Сербии в октябре 2013 года показало на государственных телеканалах документальный фильм Слачаны Зарич и Иваны Стивенс о Милунке[16]. В Военном музее Белграда открылась мультимедийная выставка, посвящённая военнослужащей: она продолжалась с сентября по октябрь 2013 года[11][23]. 28 января 2014 года Миленко Павлов представил свой фильм «Почётный легион — Милунка Савич», чей премьерный показ состоялся в кинотеатре «Академия 28» в Белграде.