Советские автобусы, которые покорили зарубежные дороги

Основной задачей советского автопрома являлось обеспечение страны всей необходимой техникой. Так как автобусы считались одним из основных видов общественного транспорта, то инженерам-автомобилистам роботы над созданием новых моделей было больше чем достаточно.

Единственным минусом в этом направлении были минимизация комфортных условий, и эта техническая особенность советских автобусов вспоминается теми, кто застал время существования страны, даже сейчас.

Тем не менее, все было не так плохо как кажется: были модели автобусов, которые мало в чем уступали зарубежным аналогам, правда, не всем посчастливилось на них ездить, так как в большинстве своем, эта техника предназначалась для международных рейсов.

Первая международная выставка, в которой приняли участие сразу четыре модели советских автобусов, состоялась в 1967 году в Ницце.

Над их созданием трудились коллективы трех самых известных заводов по производству автобусов в СССР.

ЛАЗ-699 «Карпаты-2»

Удачный вариант модели для обслуживания городских линий ЛАЗ-697, созданный украинскими инженерами считался перспективным для дальнейшей модернизации.

Эта техническая особенность позволяла брать модель за основу для развития целой серии автобусов, которые можно было бы эксплуатировать на междугородних и международных линиях.

Новую модель «Карпаты» разрабатывали не столько для использования на международных линиях, сколько для показа на различных международных конкурсах.

Уровню комфортабельности могли позавидовать не только советские автозаводы, но и европейские производители.

Для того периода в салоне было установлено все, что только можно: биотуалет, система автономного отопления, индивидуальное радиовещание.

Эту модель лично осматривал Хрущев и остался крайне удивленным, что инженеры советского автопрома добились таких успехов в развитии машиностроения.

«Карпаты» не выпускались серийно партиями, эта модель слишком дорого финансово обходилась для государства, как в сборке, так и в обслуживании, но каждый год работники Львовского завода по специальному заказу собирали нужное число автобусов, распределяемых только для обслуживания высокопоставленных лиц государства и гостей из-за рубежа.

ПАЗ Турист-люкс (8,5 м)

Разработанный в 1969 году коллективом инженеров Павловского автобусного завода автобус из серии ПАЗ существенно отличался от всего того, что ранее было создано предприятием.

Главным условием, которое было поставлено инженерам-проектировщикам, был европейский уровень комфорта салона и европейский дизайн. К слову сказать, для оформления дизайна коллектив отдельно задействовал специалистов, которые занимались разработкой независимо от технарей.

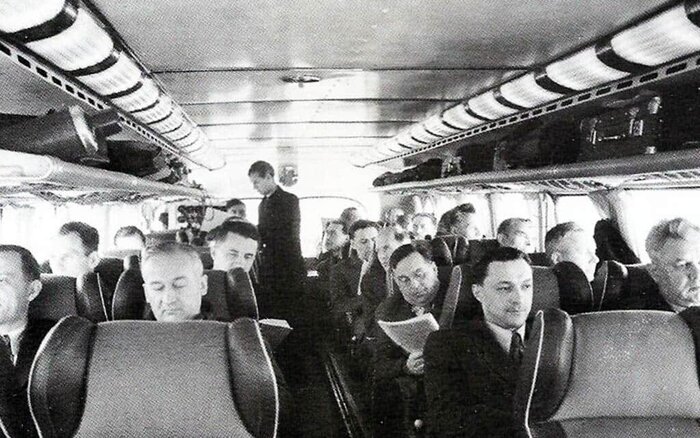

Основными отличиями этих автобусов стало то, что салон решили разделить на три отсека, где в одном располагался туалет, умывальник и гардероб, в другом пассажиры и в самом начале буфет и проводник.

Такие модели, изготавливаемые советским автопромом были редкостью, точнее, их можно было пересчитать на пальцах, поэтому специалистов такого уровня тоже было мало.

Все элементы дизайна разрабатывались индивидуально, поэтому сразу стало понятным, что модель к серийному выпуску если и допустят, то небольшими партиями.

Качественный материал, необычный формат панорамных окон, которые отдельно изготавливались на Саратовском заводе технического стекла, оборудование для удобств перевозки, все это проектировалось инженерами, которые ранее занимались разработкой моделей автобусов, предназначавшихся для перевозки людей по месту и на городских маршрутах.

Тем не менее, после испытаний стало понятно, что у проектантов все получилось с первого раза.

Единственным моментом, проявившимся чуть позже, стали панорамные окна, изогнутость которых стало причиной быстрого прогревания салона в солнечные дни. Установка кондиционера не требовала изменений в конструкции кузова, поэтому проблема была практически сразу решена.

Автобус участвовал в нескольких международных выставках и был признан одним из лучших по своим техническим характеристикам.

Павловский завод занимаясь выпуском основных моделей так и не получил заказ на серийную сборку модели, но в небольших количествах, исходя из специальных заказов, ПАЗ-Турист Люкс все же собирали.

Модель несколько раз модернизировали и даже выпускали в дальнейшем, но специальную линию по сборке так и не создавали, используя исключительно оборудование, предназначавшееся для серийного выпуска.

ЗИЛ-118К

Еще одна модель, которую выпускали малыми партиями, исключительно по заказам правительства и спецслужб, автобус ЗИЛ-118К мог конкурировать с самыми элитными автобусами, которые производились зарубежными фирмами.

Все началось с того, что в начале 60-х годов инженеры-энтузиасты ЗИЛовского автозавода решили спроектировать и собрать модель автобуса, которая бы по своим техническим характеристикам не уступала западным аналогам.

Руководство завода не только с пониманием отнеслась к идее, но и выделило некоторые средства и оборудование.

Свое творение молодые инженеры решили назвать «Юность» и на тот момент никто из них даже предположить не мог, что модель переживет не только их, но и страну, в которой они на тот момент жили.

В 70-х годах, пройдя ряд модернизаций, разработчики создали сразу несколько вариантов автобусов. Некоторые из них по специальному заказу предназначались для спецслужб, поэтому их сборка велась под грифом секретно, но выпускались и модели, которые использовались гражданскими организациями.

Салон модели, несмотря на небольшие габариты, также разделили на отсеки. В основной части были установлены кресла для пассажиров, в другом отсеке, который находился сразу за салоном, имелось все, что требовалось для комфортного путешествия.

К сожалению, советский автопром в силу обстоятельств редко выходил за рамки финансирования по разработке новых проектов техники.

Это существенно влияло на организацию комфорта перевозки пассажиров, хотя само качество техники по эксплуатационным характеристикам мало в чем уступало зарубежным производителям.

В Советском Союзе главным девизом было количество выпущенной техники, а уж потом обращалось внимание на качество и условия комфорта.

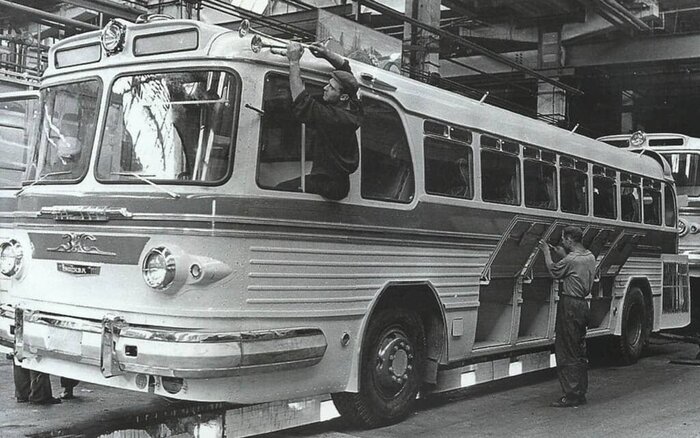

Автобус ЗИС/ЗИЛ 127

Эта модель автобуса, создаваемая советскими инженерами, была первым автобусом, который планировали использовать исключительно для международных перевозок.

Сразу по окончанию войны с Германией в конце 40-х годов, в период когда отношения с зарубежными странами еще не были разрушены гонкой вооружения, по приглашению компании Greyhound Lines, группа советских инженеров прибыла в таксопарк производителя для осмотра и изучения модели автобуса PD-4104.

Работу по проектированию советского GM поручили коллективу завода ЗИС, доукомплектовав коллектив инженеров специалистами-авиастроителями Тушинского завода машиностроения.

Разработку и сборку осилили за два года, с 1951 по 1953 года, но когда модель подготовили к испытаниям, оказалось, что полигоны, да и не только они, но и обычные дороги были слишком узки для габаритов вновь созданного автобуса.

Еще одной проблемой, чисто технической, стал двигатель модели, мощностью в 200 л. с.

Казалось бы, силовой агрегат, да еще бензиновый, должен обеспечивать нормальный разгон автобуса, но на деле оказалось, что тяжесть корпуса и салона была слишком большой.

Если добавить ко всему общим проблемам появившееся мнение, что модель слишком дорогая в сборке и массово, даже не большими партиями ее выпускать было экономическим не выгодно, то, скорее всего, проект сочли бы неудачным. Но в дело вмешались перемены в министерстве автомобильного транспорта, когда эту отрасль возглавил бывший директор завода И.А. Лихачев.

Он дал указание доработать проект, устранив основные неполадки, и как показало время, проект был спасен.

Замена двигателя, улучшение дизайна и комфорта в салоне привели к тому, что автобус после успешных испытаний в 1955 году было решено использовать на международных рейсах.

Модель в эксплуатации получилась настолько удачной, что во многом превзошла не только отечественные разработки, но и зарубежные.

Один тот факт, что большинство автобусов этой серии обходились с прокатом в более чем миллион километров без капремонтов говорит о многом.

В этом плане были даже рекордные показатели, на примере автобуса из ялтинского автопарка, который отмахал 2 500 000 км без капитального ремонта.

Когда стало понятным, что модель пригодна к модернизации, инженеры принялись внедрять различные технические новинки.

Новая система тормозов, гидроусилитель руля, освещение в салоне и даже смена кресел на регулируемые для удобства путешествия пассажиров позволяли выпускать автобусы новой серии на международные рейсы, где уже тогда существовали нормы европейских стандартов.

Единственным недостатком, который стал причиной снятия автобуса с серийной сборки, стала ширина корпуса автобуса.

По стандартам европейских дорог ширина кузова не должна была превышать 2,5 м., а кузовная часть ЗИЛ 127 составляла 2,68 м.

В 1961 году был собран последний экземпляр модели, который был передан для обслуживания туристических рейсов одного из регионов страны.

Тягачи в армии СССР

По-настоящему серийный выпуск армейских тягачей советская автомобильная промышленность начала сразу после окончания войны с Германией.

Из довоенной техники, которая имелась на вооружении Красной армии, армейцы в основном использовали в качестве тягачей грузовики на гусеничном ходу с гусеницами фрикционного типа сцепки и обычные трактора.

Техника была настолько слабой, что в лучшем случае сама еле двигалась, особенно в условиях бездорожья.

С началом войны практически вся сельскохозяйственная техника вместе с обслуживающим персоналом была мобилизована, но количества тракторов, которые бы могли буксировать тяжелые артиллерийские пушки, катастрофически не хватало.

Из армейских разработок, спроектированными до войны и во время войны, военные располагали только двумя более-менее тягачами: быстроходный «Комсомолец», выпускаемый Горьковским автозаводом и Я-12, который собирал этот же коллектив.

Только по окончанию войны военная автопромышленность задалась целью решить вопрос создания тягачей для артиллерийских подразделений и ракетных войск.

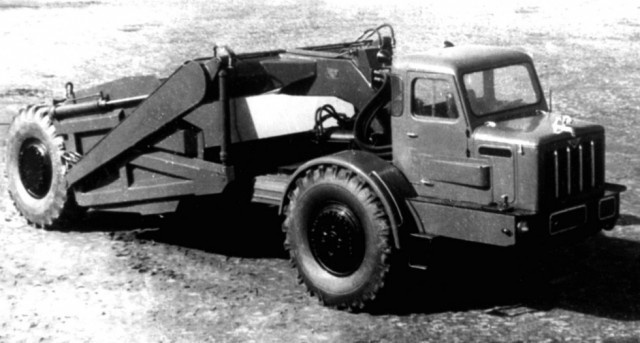

МАЗ-529

Одноосный тягач, разработанный на Минском автозаводе в 1958 году, изначально предназначался для военных артиллерийских частей.

После испытаний модель сразу прошла модернизацию и была передана коллективу Могилевского автозавода для серийного выпуска под серией МАЗ-529Б.

На тягач установили двигатель ЯАЗ-206А мощностью в 180 л. с. с 5-и ступенчатой КПП.

Полностью металлическая кабина жестко крепилась к раме, чуть ближе к передней части, сразу за огромными 28-и дюймовыми колесами.

В загруженном состоянии тягач развивал примерно скорость до 40 км/ч. После проведения испытаний, которые проходили под надзором НИИИ 21 тягач был признан пригодным для серийного выпуска в качестве техники, предназначавшейся для воинских артиллерийских частей.

Чуть позже модель стала базовой при создании целой линии машин, из которых были спроектированы и запущены в серийное производство версии тягачей предназначавшихся одновременно для буксировки 20-и тонных грузов и как скрепер с возможностью использовать для земляных работ.

Самыми мощными являлись тягачи МАЗ-529Е, специально разработанные для нужд ракетных войск.

На этих машинах в качестве силового агрегата использовался двигатель ЯАЗ-206К мощностью в 205 л. с.

Эта техника не боялась ничего: ни тяжелых грузов, ни бездорожья, поэтому ее использовали везде, где она требовалась.

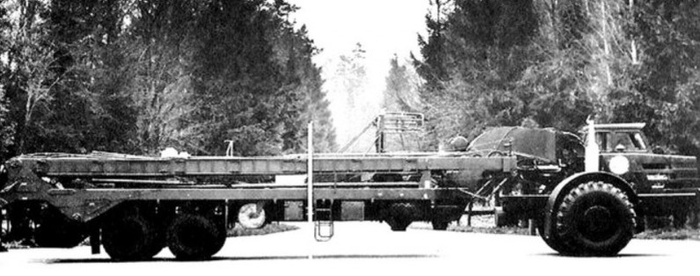

МоАЗ-546П

В 1960 году с целью обновления внешнего вида и улучшения технических характеристик было собрано экспериментальную партию тягачей одноосного типа МоАЗ-546, на которой инженеры решили использовать рессорную подвеску.

Доработанный двигатель, который теперь был мощностью в 215 л. с. позволял использовать тягач не только в ракетных войсках, но и в народном хозяйстве на стройках, где требовалась мощная земле-уборочная техника.

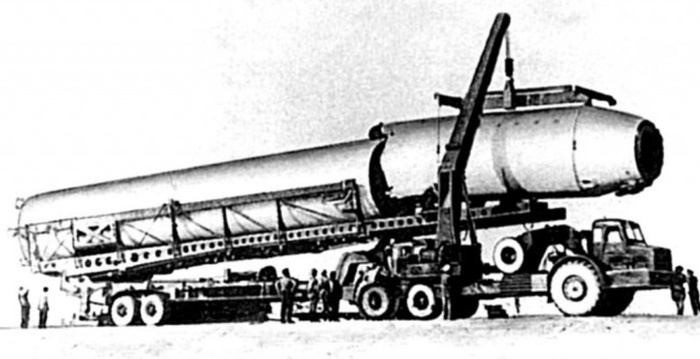

Новая модель предназначалась для эксплуатации в ракетных войсках в качестве тягачей для буксировки агрегатов и узлов, которые военные использовали при монтаже баллистических ракет.

Эта модель являла собой двухосный тип автопоезда, который собирали на базе низкорамных прицепов, где передняя часть платформы упиралась на сцепное устройство тягача.

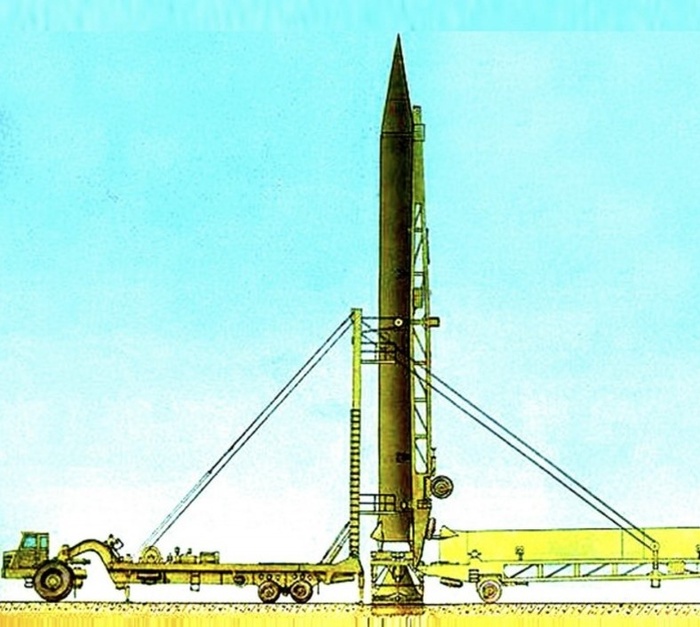

МАЗ-529Е

На базе основной модели инженерам дали задание разработать армейские тягачи, предназначавшихся для доставки тяжелой артиллерии и пусковых ракетных установок.

Разработчики спроектировали одноосного типа низкие платформы, на которых имелись краны, обеспечивающих работу по установке, сборке и перегрузке ракетного оборудования и самих ракет.

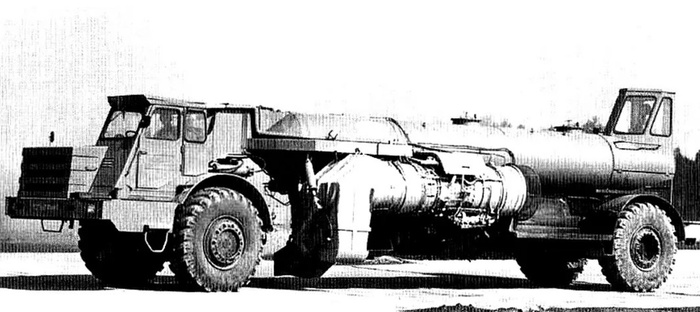

Эти тягачи, которые считались транспортом по обеспечению ракетных комплексов помимо обычных платформ, также могли транспортировать полуприцепного типа заправщики 8Г132.

Цистерны-заправщики имели собственное вспомогательное оборудование для выполнения работ по дозаправки и оснащение.

На период начала 70-х годов большая часть платформ и тягачей прошла несколько этапов модернизации по улучшению технических характеристик.

Тем не менее, все понимали, что техника начинает стареть и требуются новые разработки модели тягачей, которые бы могли обеспечивать своевременную доставку сверхсекретного вооружения, обеспечивающих безопасность страны.

Сверхсекретные разработки появились уже в середине 80-х годов, и часть проектов были одобрены, но, к сожалению, в стране уже чувствовались перемены, которые впоследствии привели к распаду страны.

ДЭ-224

Попутно советские военные инженеры-автомобилисты начали разрабатывать новые типы тяжелых машин, которые не только обеспечивали доставку грузов, но и могли бы использоваться для обслуживания аэродромов.

Техника по уборке взлетно-посадочных полос должна была стать многофункционального назначения и эта задача советскими авто-конструкторами была решена.

На модели тягача ДЭ-224, специально разработанного для нужд военной авиации установили газотурбинный двигатель с Ил-18, мощности которого было достаточно для уборки и просушки аэродромных полос.

Одновременно машина могла с помощью вращающей щетки и переднего отвала убирать и просушивать до 80 гектаров площадей за час.

За все время было собрано более 20 единиц таких машин, после чего было принято решение модернизировать модель для создания целой серии техники.

Последним проектом, созданный при СССР, стал снегоуборщик ДЭ-235, который, как и более ранние модели работал за счет авиационных газотурбинных двигателей с Ту-124.

Эта модель отвечала всем современным техническим требованиям того периода и считалась одной из самых надежных в эксплуатации.

КЗКТ-932 тягач «Зауралец»

Еще одним армейским тягачом, который, как и белорусские машины разрабатывался практически сразу по окончанию войны с Германией, стала модель «Зауралец».

Эти машины планировали изготавливать в помощь военным, у которых на то время имелась только техника, изготавливаемая Могилевским автозаводом.

Для начала в 1963 году было собрано две единицы техники Э932 и 2Э932, двухосный и одноосный тягачи, которые по своим техническим характеристикам отличались от ранее используемой техники.

В моделях использовали инновационные для того периода времени дисковые колесные тормоза и подвеска гидропневматического типа.

На испытаниях было обнаружено множество недоработок, указывающих на то, что проект оказался не просто сырой, но и преждевременный.

Следующие разработки моделей, которые были закончены к 1967 году, инженеры подошли более ответственно. Тягачи 3Э932 и 4Э932, оснащенные приводом колес полуприцепа механического типа, управлялись электрической системой трансмиссии.

Первая машина была сразу же забракованная приемной комиссией, а вот по отношению ко второй модели 4Э932, было решено разрешить допуск на дальнейшую сборку.

Электроавтопоезд имел собственную дизельную установку и электрический генератор мощностью в 85 кВт. Ток от электрогенератора поступал на электромоторы тягачей, обеспечивая работу колесных редукторов и передачи мостов.

К сожалению и на этом тягаче было обнаружено множество недоработок, которые сразу отметили военные.

Производственные возможности проекта не позволяли эксплуатировать тягач в условиях, где требовалось не только скорость передвижения, но и возможность за один раз перевозить значительные по своему весу грузы.

После долгих споров в 1969 году было принято решение закрыть неудачный проект.

Закарпатье - глубинная Европа

Это рассказ про, пожалуй, один из самых колоритных уголков Старого Света - (Под)Карпатскую Русь, под другими названиями - Закарпатскую Украину или же просто - Закарпатье. Узнаем, что это за регион такой, чем выделяется, и главное - почему он, по моему мнению, представляет собой один из немногих действительных реликтов истинно посконной Европы.

Перекрёсток держав

Район, где Балканы соприкасаются с остальной Восточной Европой, географически разделён на три части - две равнинных и одну гористую. Первые - Паннонская низменность (большую её часть занимает Венгрия) и Валахия (ядро Румынии).

А между ними - цепь гор, называемых Карпатскими. Они не особенно высоки - в самой высшей точке лишь 2665 метров, однако простираются более чем прилично, забавно разделяя равнины вокруг. Такие ландшафтные расклады привели к тому, что исторически в том краю могли складываться и уживаться самые разные культуры. Сложная местность способствовала этому.

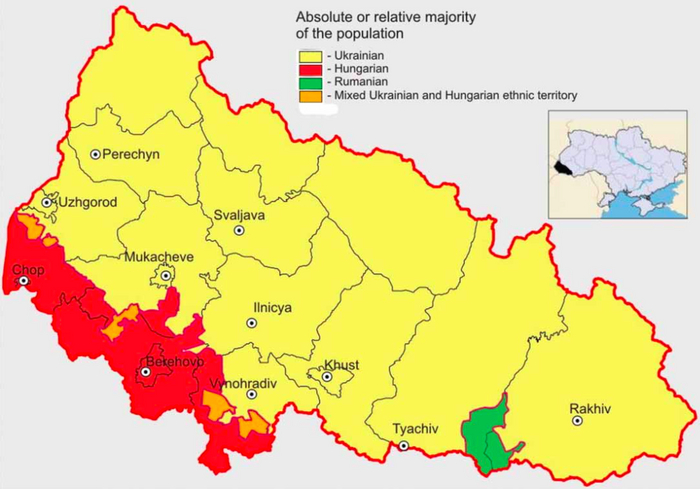

Если мы взглянем на два низких пространства, то они резко различны - в одном живут венгры, говорящие на финно-угорском языке, а в другоv - румыны, чьё наречие вообще происходит от вариации вульгарной латыни, появившейся в ходе римского завоевания будущей Валахии (тогда - Дакии).

Карпаты, в свою очередь, в основном занимают промежуточную ступень между этими культурами - там есть как особая группа венгров, так и румынское население. Обе ввиду проживания в гористом регионе заметно отличаются от своих равнинных родственников. Немало в Карпатах и цыган, но их наличие как таковое характерно для той части Восточной Европы.

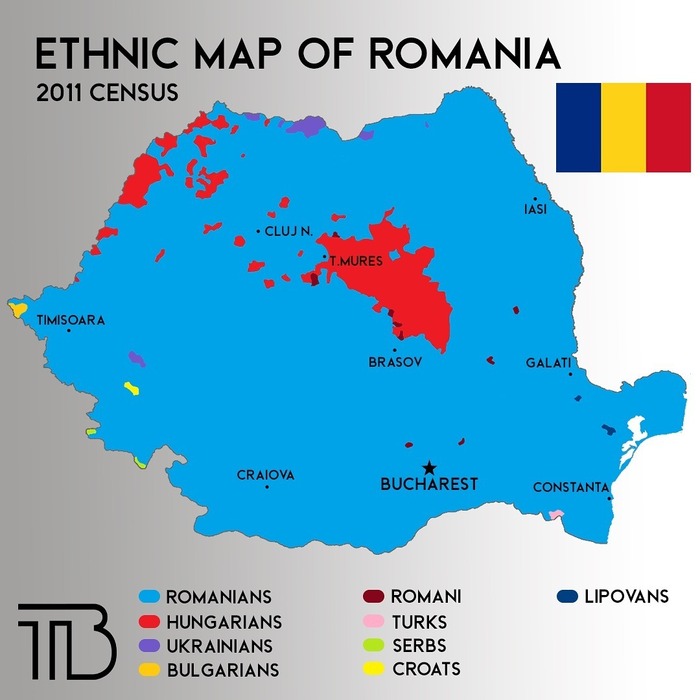

На этнической карте Румынии, которой сейчас принадлежит большая часть горной системы, хорошо видны крупные венгерские анклавы в Трансильвании. Они существуют во многом из-за не самой простой местности

Впрочем, названные народы - не единственные обитатели Карпат. Есть там и славяне, но это чуть севернее - в самом центре названных хребтов.

Располагаясь как бы посередине, промеж той же Паннонской низменности и колоссального массива восточных полей, именно он являлся самым бурным местом в окрестностях. Через него шли и славянские миграции на Балканы, и вторжение венгерских племён в их текущую зону обитания.

Запомните названные события, потому что через них определился современный облик региона. Как вы уже поняли, то что я описал - и есть Закарпатье, вернее, пока только его будущая территория.

Довольно мало известно об античном положении на этой земле, но учёные, опираясь на археологию, полагают, что где-то в II-III столетиях туда начали мигрировать ранние славяне сверху, из нынешних Польши, Украины и Беларуси. Их поток шёл веками и к 800-м годам сделал эти места уже полностью славянскими.

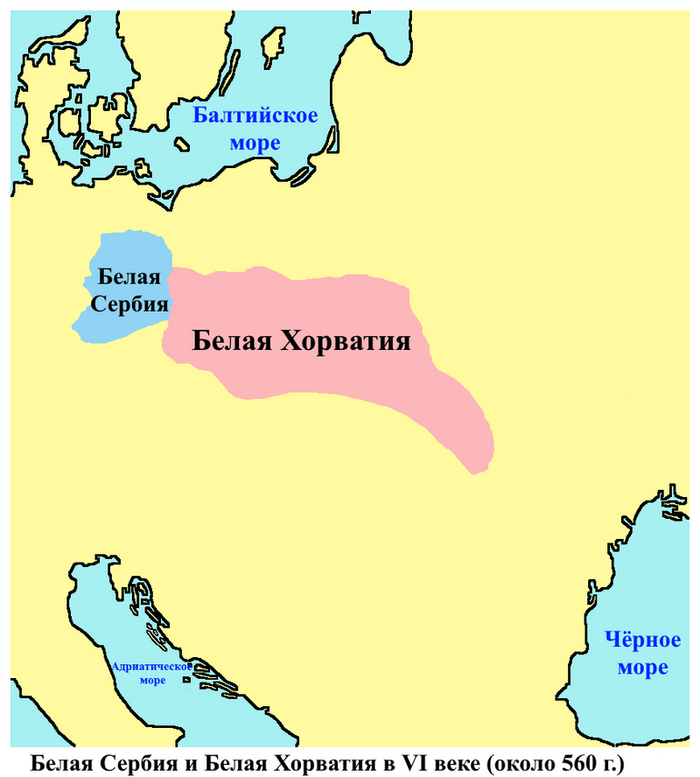

Основными формирователями славянской культуры здесь стали племена белых хорватов.

Несмотря на названия, белые сербы и хорваты не прямо невероятно близки с балканскими, просто наименования славянских субстратов часто повторялись (как "поляне" - такие проживали и у Одера, и по Днепру)

В общем-то, конкретно белые хорваты являлись восточными славянами. Часть из них затем влилась в древнерусское государство, часть - была переварена поляками, а вот те, что освоились в Карпатах, по сути не примкнули к родственным государствам.

Причина тому - приход венгров в IX столетии. Закарпатье стало одним из каналов, через которые они, тогда бывшие ещё кочевниками-скотоводами, проходили на манящие луга Паннонии. Хотя Карпаты не были для них привлекательны, венгерские князья, а позже - короли, последовательно закрепили за своим государством их, так как они являлись очевидной естественной преградой для желающих завоевать Венгрию.

Благодаря столь дальновидной политике Венгерское королевство стабильно существовало в обширных границах полтысячелетия.

В целом, политически Закарпатье не было связано с Русью, однако оставалось наиболее близко к её юго-западной половине - по языку, культуре и по вере (регион также стал православным).

В XIII веке Галицко-волынское княжество (правители которого основали Львов) в ходе политического брака с венгерской династией получило меньшую часть региона с городом Мукачево (ныне - второй по величине из тамошних населённых пунктов), но с падением княжества сто лет спустя онf вернулась под мадьярский контроль.

Но надо понимать, что Венгрия того времени являлась многоэтническим и многоконфессиональным королевством, которое не так уж плохо относилось к подчинённым группам. Особенно к таким, которые жили в основном в горах и были из-за этого слабо подвержены ассимиляции.

Где были равнины, со временем прошла мадьяризация, как прекрасно видно из сравнения двух показанных карт. А вот что повыше над уровнем моря - там осталось славянское население

Можно ожидать того, что двойное разделение локальной славянской популяции с более восточными родичами - как политическое, так и географическое, со временем привело к существенным отличиям одних от других.

Так, если бывшая Галицко-Волынская земля вошла в состав Польши, которая с 1596 года проводила курс ассимиляции завоёванного княжества через навязывание Униатской Церкви, то в Закарпатье венгерские власти абсолютно спокойно относились к вероисповеданию местных. Естественно, католическая мадьярская элита угнетала их, но не предпринимала реальных попыток вторгнуться в традиционные порядки.

Итог вы видите - окрестности Львова на религиозной карте Европы как бы примыкают к западному христианству (не совсем верно, на самом деле, но как упрощение сойдёт), а Закарпатье осталось верно классическому независимому Православию.

Конфессиональные различия - это ещё не всё. Ввиду способствующей атомизации сообществ местности славянская Карпатская Русь разделилась на две части - более похожую на северных соседей и менее. Вторая обосновалась в самых труднодоступных частях гор. За ними закрепилось название "гуцулы".

Гуцулы выделяются своим необычным диалектом и огромными традиционными трубами для генерирования музыки

Гуцулы являются не совсем отдельным народом, а скорее специфической группой русин - основного населения Закарпатья до недавней эпохи.

Сами русины, правда, тоже специфические, что очевидно даже из их названия. Ранее этноним "русин" (то бишь житель Руси) применялся ко всем восточным славянам. Ещё в XVII веке так часто самоназывались русские, а также в западных источниках - жители Малороссии и Беларуси. Однако в XIX столетии из-за развития националистических движений данное обозначение практически вышло из оборота и заменилось на более знакомые нам.

И только в принадлежащем Венгрии, периферийном и сложнодоступном Закарпатье оно пережило эти изменения и продолжило служить самоназванием большей части населения до середины 1900-х. Иными словами, хотя русины (кроме гуцулов) весьма похожи на западных украинцев даже вопреки векам отдельного существования, их идентичность очень долго оставалась отдельной.

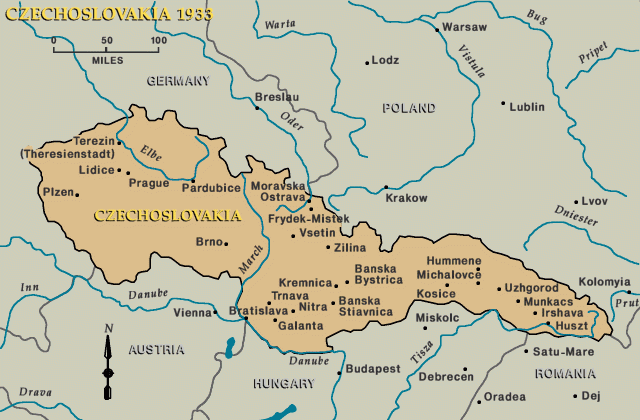

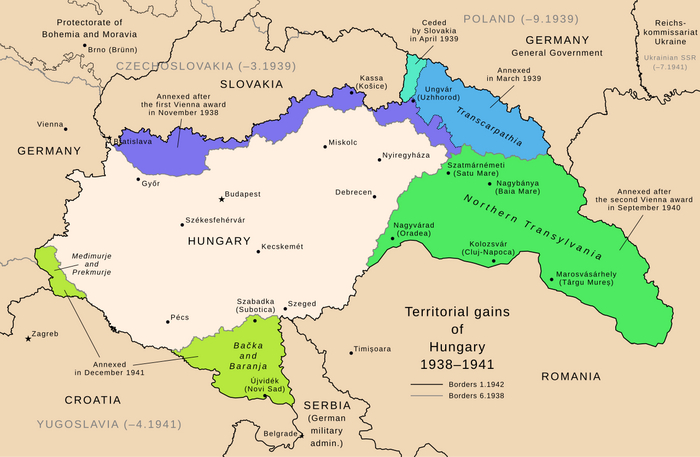

Ничего удивительного тут нет - ведь ни Российской империи, ни раннему СССР Закарпатье никогда не принадлежало. До 1918 года оно - часть Венгрии в рамках правления Габсбургов, далее 20 лет - провинция Чехословакии, а в 1939-1944 годах - вновь венгерское.

В октябре 1944-го Красная Армия вытеснила немецко-венгерскую группировку из Закарпатья, после чего Москва начала плавную подготовку к интеграции края в СССР - через создание полу фиктивного государства под названием "Закарпатская Украина". Оно как бы являлось независимым, но только до того момента, когда СССР и Чехословакия договорились об отказе последней от региона (июнь 1945 года).

Подписание соглашения о передаче Подкарпатской Руси Советскому Союзу. Сзади - Сталин рядом с президентом Чехословакии Бенешем

В июле прошло официальное присоединение к Украинской ССР, а 22 января 1946 была образована Закарпатская область в рамках оной.

Логика советского руководства тут понятна - ещё в Первую мировую войну русская армия успешно разбила австро-венгерские части в Галиции, но вот Карпаты не прошла. В них Центральные державы смогли дать хороший отпор, что в числе многих других причин обломило планы РИ на победу над врагами.

Учтя этот опыт, Сталин, видимо, решил присоединить дающий быстрый доступ к Венгрии и тому, что южнее неё, регион, дабы в случае новой войны находиться в заведомо выгодном стратегическом положении.

Но не это главное. Интереснее то, что в новых условиях в регионе началась повальная украинизация - массированно шла обработка русинов на предмет того, что они являются всего-то субгруппой украинцев, что вкупе с некоторой урбанизацией и индустриализацией региона в дальнейшем привело к отмиранию русинской идентификации. Сейчас подавляющее число жителей области считает себя просто украинцами.

Себе на уме

Что же, надеюсь, примерный путь обозначенного края к современному положению ясен. Теперь пора сосредоточиться на главном вопросе - что в Закарпатье такого, что делает его подлинно глубинным? Ответ на него не так уж сложен и кроется в уже описанном.

Суть в том, что русины, конечно, "обукраинились" за несколько десятков лет, но лишь внешне - тонна отличий от "материковой" Украины у них никуда не делась.

Например, непопулярность Униатства резко отличает закарпатцев от граждан из Львова, Тернополя и их окрестностей. Туда же можно отнести яркий локальный говор, щедро приправленный заимствованиями из соседних языков.

Ну и по мелочи - всякие присущие только местным элементы одежды, музыкальные инструменты и архитектурные решения. В региональном колорите чувствуется огромное влияние мадьярского и чешского правлений.

Проще говоря, номинальное включение в состав украинской нации не сделало потомков русин монолитными с новыми согражданами, а лишь достаточно поверхностно изменило их коллективное сознание. Кроме того, есть основания считать, что официальный Киев занижает число людей, по-прежнему считающих себя именно русинами, так как он в принципе отрицает существование такого народа.

Это можно подтвердить тем, что на Украине есть всего 10 тысяч их, что странно с учётом того, что именно ей принадлежит коренной регион русинского расселения. В Словакии, например, русинов вполне официально в шесть раз больше (неофициально - цифры ещё внушительнее, но не будем увлекаться) .

Так что есть нехилая вероятность сильно меньшей реальной национальной гомогенности области. И это я ещё ничего почти не сказал про румынское и (особенно) венгерское меньшинства, которые уж точно нельзя отнести к украинцам ни в каком качестве. А они тоже составляют весомый процент от количества закарпатцев.

Но в действительности это всё - менее важно, чем ключевая особенность Закарпатья - его удивительные патриархальность и консервативность. Даже на фоне не самых развитых соседей вроде Галичины или Трансильвании названный регион выделяется, а уж в среднем по континенту и вовсе бьёт рекорды (сильных конкурентов можно отыскать разве что на Балканском полуострове).

Прямо кричащий пример - более 60% жителей там всё ещё живут в сёлах, что является очень высоким показателем для Европы нашего времени. Хотя сёла Закарпатья могут быть большими и достигать нескольких тысяч проживающих лиц, чаще всего в них сидит от 1 до 2 тысяч человек.

А крупнейший город - Ужгород - обладает всего 116 тысячами жителей. Это притом, что общее население Закарпатья начитывает около 1,2 миллиона человек. Для сравнения - в Липецкой области России приблизительно столько же, и там горожан - 64 процента (а это чернозёмный сельскохозяйственный регион). А в самом Липецке - почти 500 тысяч, то есть считай - половина.

Из этого сравнения ясно видно, что закарпатцы совсем не стремятся слезать с гор и продолжают жить крайне местечково. Для них общинность - по-прежнему не пустой звук и что-то значит. А вместе с ней много значит и локальное самосознание.

Понятно, что никакой серьёзной промышленности в регионе нет, великой выгодной торговли - тоже. Зато полно нетронутых горных лесов и озёр, на которых пытаются построить прибыльную туристическую отрасль.

Закарпатье - это потрясающий пример традиционного места с богатой историей и ярко выраженным этническим колоритом, которое минимально изменилось с тех пор, когда Европа ещё жила патриархальными нравами. Конечно, модернизация его более чем коснулась, но даже близко не в том объёме, как среднюю провинцию на материке, не говоря уже о западной его половине.

Раньше таких было больше - думаю, ещё в 1950-ые годы, скажем, Уэльс в Великобритании, Галисия в Испании и Архангельская область в России тоже являлись весьма посконно-консервативными, но раскручивание индустриализации (затем - переход к цифровой эре), развитие туризма и тенденции на мощную урбанизацию сделали их более-менее стандартными.

Однако Закарпатье всё ещё слабо идёт по данному пути, что, конечно, удивительно. Будет интересно посмотреть, как обернётся судьба края в будущем.

Нижегородский кадет с ульяновским шасси

Рассказ о легкой бронемашине "Кадет", обновленная версия которой показывалась на форуме "Армия-2024"

В отличие от гусеничной техники, новые образцы которой появляются не так часто, как это некоторым хотелось бы, колесные новинки появляются регулярно и в большом ассортименте. Причина кроется в том, что у бронемашин больше возможностей с точки зрения получения шасси. Далеко не все производители используют собственные шасси, чаще используются сторонние разработки. Это привносит свои проблемы, поскольку своё шасси позволяет более удачно подогнать его под необходимые параметры. Зато чужое шасси достать проще, это часто перекрывает очевидные недостатки.

Одним из российских производителей бронемашин, которые используют чужие шасси, является АО "Оборонавто" из Нижнего Новгорода. Известны они благодаря семейству бронемашин "Буран", которые базируются на шасси грузовиков Садко-Next. Эти броневики вполне серийные, их можно видеть и на фронте. Между тем, в Нижнем Новгороде пытаются зайти в еще один сегмент ранка, а именно легкие бронемашины. Попыткой захода является броневик "Кадет", впервые показанный на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Годом спустя появилась обновленная версия бронемашины, которая заслуживает отдельного рассказа.

Как можно заметить, за последние лет 20-30 ситуация с легкой колесной техникой начала меняться. В своё время на свет появились джипы, которые изначально создавались как небольшие машины-разведчики, являющиеся альтернативой мотоциклам с колясками. Впрочем, уже вскоре от них стали требовать возможность таскать артиллерийские системы, причем довольно крупные - массой тонну и больше. Требования всё росли, в результате джипы сначала обошли легкие командирские машины типа Stoewer R 180 W, а затем вплотную подобрались к категории средних машин, типа Dodge T214. И эту грань успешно перешли.

Так вот, последние десятилетия показывают еще одну тенденцию. От небронированных машин, которые выигрывают в подвижности, идет переход к броневикам. Да, они имеют вполне ожидаемые недостатки, поскольку нагрузка на шасси приводит к ряду проблем. Но всё это окупается на фронте. Не так давно был материал про багги (по сути, уже легкий бронеавтомобиль) "Сармат-3". Так вот, недавно одна такая машина была потеряна, но при этом она сделана главное - спасла экипаж при подрыве на мине. Если бы на ее месте был "Сармат-2", не имеющий брони, финал мог оказаться совсем другим.

В нашей армии к этому идут, но всё же на так быстро, как того можно было ожидать. Тем не менее, процесс пошел. Сначала стали появляться "большие" броневики, на грузовых шасси. Есть "Тигры", но машина со своей спецификой, включая эксплуатацию. Появляются они на кадрах не особо часто, в отличие от тех же "Ахматов" и других крупных бронемашин. Тем не менее, определенный спрос есть и на легкие броневики, что лишний раз показывает история "Сарматов". И если "Сармат-3" - это специфичная бронемашина, предназначенная для ВДВ, то армии нужно что-то более крупное.

Вообще легкие броневики появлялись на той же "Армии", и не раз. Например, "Стрела", которая уже не первый год демонстрируется на стенде "Военно-Промышленной Компании". Вполне себе неплохая бронемашина, существующая с нескольких вариантах (есть даже плавающая версия). Но, по ряду причин, пока "Стрела" скорее находится на скамейке запасных. Тем не менее, прощупывание рынка легких бронемашин идет полным ходом. Появление "Кадета" - лишнее тому подтверждение, тем более, что машина развивается.

Если "Сармат" использует, в качестве базы, шасси "Нивы", то "Кадет" базируется на более крупном шасси - УАЗ "Патриот". Следует отметить, что продукция "Оборонавто" идет не совсем, чтобы в армию. Поэтому там и предложения несколько отличаются. Хотя есть подозрения, что постепенно данная бронемашина будет всё более похожей на "Стрелу" с точки зрения характеристик. Удивлять подобное не должно, тут очень многое определяют заказчики. А клиент, как известно, всегда прав.

Итак, изначально "Оборонавто" предлагала легкую (снаряженная масса 3 тонны, полная - 3,5 тонны) бронемашину в габаритах "Патриота". Проработан "Кадет" весьма неплохо, внутри минимальный комфорт, с учетом того, что это совсем не прогулочная машина. Между тем, уже упомянутый "Сармат-3", по мере развития, достиг боевой массы 3 тонны, и случилось это неспроста. Требования к броневой защите постепенно растут, и если легкая машина для ВДВ имеет такую массу, то и более тяжелая бронемашина постепенно должна набирать массу.

Именно это можно наблюдать в случае с новым вариантом "Кадета". Снаряженная масса бронемашины достигла 3950 кг, а полная - 4450 кг. Это, конечно, еще далековато до "Стрелы" (с этого броневика снаряженная масса составляет 5,3 тонны), но уже разница не столь велика. При этом обе бронемашины имеют схожую конфигурацию - четырехместный пикап. Такая концепция появилась неспроста, она позволяет, в том числе, устанавливать различное вооружение. Кроме того, у "Кадета" имеется люк в крыше, явно не для созерцания окрестностей.

Рост массы связан, прежде всего, с повышением уровня защиты, но следует отметить, что и внешне "Кадет" весьма так изменился. Стали появляться элементы, которые вполне характерны для других броневиков. Например, отдельные кофры сбоку кузова, а также размещение сбоку запасного колеса. Список изменений неизвестен, но в целом заметно, что над броневиком идет довольно серьёзная работа. Это лишний раз подчеркивает, что интерес к данной теме имеется.

В заключение следует отметить один интересный момент. Та бронемашина, что показывалась на "Армии-2024" - это уже не второй экземпляр. 9 мая "Кадет" принимал участие в параде, и там показывали броневик, отличающийся от конфигурации на "Армии-2023". То есть в августе 2024 года демонстрировалась уже третья по счету версия. Такие метаморфозы явно говорят о том, что по машине идет работа. Ну а что будет дальше - не будем загадывать. Окончательное решение всё равно будет за заказчиком.

Проверка товара

Завершаем историю про пауэрбанки и немного полезной информации про проверку товаров в принципе. Так как в последнее время постоянно одни и те же вопросы, и одни и те же проверки. Историю с пауэрбанками, зарядными станциями берем просто, как хороший и наглядный пример, чтоб каждый раз одно и тоже не расписывать на разных проверках.

У вас, как у клиента, появляется запрос о проверке партии товара и вы обращаетесь ко мне. Например, в этом заказе было 8 тонн груза и 1100 шт. зарядных станций в полном комплекте. Клиент хотел, чтобы я проверил все станции.

Обращаемся к математике и логике.

Если на проверку каждой станции тратить 5 минут, то это:

1 100 х 5= 5 500 минут : 60 = 91,6 час работы:

8 часовой рабочий день = 11,45 дней на проверку.

Там еще всякие дороги, обеды и прочее и выходит 2 недели на проверку, где каждый день и дорогу с расходниками нужно оплачивать отдельно.

Если проверка далеко, то это плюс перелеты и отели. Поэтому смысла нет. И обычно, либо смотришь сколько успеешь за день, либо просто используется момент, когда ты из разных коробок выборочно берешь товар на проверку. Т.к. брак все равно будет и очень дорого его выискивать. Главный момент понять не бракованная ли партия в целом. По итогу, выбрали этот вариант проверки, я приехал и начались приключения:

- Фабрика думала, что я просто посчитаю коробки (китайцы всегда так думают) и поэтому мы потратили время на поиск коробок, вытаскивание их на проверку, вскрытие упаковки;

- Дальше мы искали подходящее помещение, где я смогу проверить все это, т.к. нужен был интернет;

- Потом плата для проверки сгорела и ее искали и меняли;

- Потом начался обед и все китайцы разбежались;

- Потом мы начали проверку и тратили время на вытаскивание деталей и сборку станции (одно дело приезжать и проверять уже подготовленное оборудование, а другое извлекать из коробок. Но оборудование вам никто не подготовит, т.к. это долго и надо рабочих вытаскивать из рабочих процессов и встанет производство + нет места, где это все выставить, условные 1100 баз, фабрика не предназначена для этого);

- Потом у нас проблемы с подключением и интернетом были. По итогу мы проверили баз 8 за день!!!!

А изначально клиент хотел проверку 1100. Поэтому когда хотите проверить партию, всегда обращайтесь к математике и логике + не забывайте ввиду фактор случайности и человеческий фактор. Условно если что-то может пойти не так, то так и будет. Особенно если вопрос касается электроники или чего-то сложного. Носки проверить понятно будет легче и там меньше факторов на затяжку времени.

Обычно есть 3 типа проверки:

1) Выборочно несколько штук, чтоб понять не бракованная ли партия и тот ли вообще товар собираются отправить. Ну и количество перепроверить.

2) С каждой коробки или по максимуму.

3) Вариант с проверкой вообще всей партии всего товара никто не выбирает, но вот однажды клиент выбрал. Это дорого, но клиент был готов платить. Там товар был легкий, просто брелоки. Но клиент требовал идеальную партию и просил отсеивать даже то, что браком не является. Условно если торчит ниточка, то брак. Если на 0,000054 мм что-то где-то выпирает, то брак. Если любая точка или линия, то брак и т.д. Чтоб проверить партию, нам понадобилось 4-5 человек на 8 часовой день работы и 4 дня проверки для 10 000 шт. товара (каждому человеку нужно платить за работу и получается это как заказать проверку 20 дней…)!

Но суть не в этом, если клиент готов платить, то хозяин барин. Суть в другом. Из 10 000 шт, отбраковали почти половину. И клиент начал предъявлять китайцам, что они обещали идеальное качество и т.д. Но тот брак, который отбраковали для китайцев вообще не брак. На самом деле для меня тоже, просто это индивидуальные требования клиента об идеальной партии, но по факту качество товара соответствует цене. Где реально были косяки, а этого было мало, то китайцы готовы были менять без разговоров.

Поэтому китайцы ребята простые и когда им говорят, что вы не сделали идеально и надо сделать еще. Они говорят, что без проблем, доплачивайте за дополнительное производство на сырое и работу и мы вам сделаем. И ничего вы им не предъявите. Поэтому, если вы хотите идеальную партию и готовы платить, то вам легче заказать не 10 000 единиц товара, а например сразу 15 000 товара из которых вы от бракуете лишнее и может быть даже куда-то продадите по сибесу и вернете деньги. Т.к. такая детальная проверка товара при любых раскладах будет дороже с командой проверяющих не несколько дней. Здесь опять же ничего личного, чисто логика и математика.

Вообще, в работе с Китаем, и в бизнесе в принципе не забывайте о логике и постоянно все пересчитывайте. Лишним никогда не будет и вернет к реальности. В целом все, спасибо за внимание, надеюсь кому-то данная информация будет полезна и поможет в работе.

Особые приметы

Не превращаю это в шутку. Но почему особые приметы шрам на живёте?? По-моему на лицо другие приметы... Не?

Сколько нужно времени, чтобы уложить теплый пол?

Точно не скажем, но в нашем проекте с этим можно справиться буквально за минуту одной левой!

Пистолет Лебедева: эволюция боевого вооружения в России

Пистолет Лебедева является одним из самых обсуждаемых нововведений в области стрелкового оружия в России последних лет. Разработанный для нужд силовых структур, этот пистолет был представлен общественности в 2015 году и вызвал значительный интерес среди специалистов и любителей оружия. В этой статье мы поговорим о ключевых особенностях и преимуществах Пистолета Лебедева, а также о его месте в современном мире огнестрельного оружия.

История разработки и предназначение

Разработка Пистолета Лебедева началась в рамках программы по созданию современного оружия для силовых структур Российской Федерации, способного заменить устаревший пистолет Макарова (ПМ). Главным конструктором выступил Дмитрий Лебедев, благодаря чему пистолет и получил свое название. Основными требованиями к новому оружию были повышенная огневая мощь, улучшенная эргономика, а также возможность быстрой и удобной перезарядки.

Технические характеристики

Пистолет Лебедева имеет следующие ключевые технические характеристики:

Калибр: 9 мм Парабеллум, что является стандартом для НАТО и обеспечивает высокую степень совместимости с различными типами боеприпасов.

Длина: 220 мм, что обеспечивает хороший баланс и удобство управления оружием.

Вес без патронов: около 800 грамм, что делает пистолет достаточно легким для ношения, но при этом тяжелым для уверенного контроля отдачи.

Емкость магазина: 15 патронов, что на 7 патронов больше, чем у пистолета Макарова, и позволяет стрелку иметь больший объем огня без перезарядки.

Длина ствола: 92 мм

Преимущества и инновации

Одним из ключевых преимуществ Пистолета Лебедева является его эргономика. Рукоятка оружия имеет возможность смены накладок для адаптации под руку стрелка разного размера, что обеспечивает удобство и точность стрельбы. Кроме того, на пистолете предусмотрены универсальные крепления для установки тактического фонарика или лазерного целеуказателя.

Важной особенностью является наличие индикатора наличия патрона в патроннике, который позволяет стрелку визуально контролировать готовность оружия к стрельбе. Также стоит отметить использование в конструкции пистолета современных материалов, увеличивающих его износостойкость и срок службы.

Заключение

Пистолет Лебедева представляет собой значительный шаг вперед в развитии стрелкового оружия в России. Сочетание современных технологий, продуманной эргономики и высокой надежности делает его весьма привлекательным выбором для силовых структур. Впрочем, как и любое другое оружие, PL-15 будет продолжать совершенствоваться, учитывая опыт его эксплуатации и постоянно меняющиеся требования к вооружениям.