Тум-мо

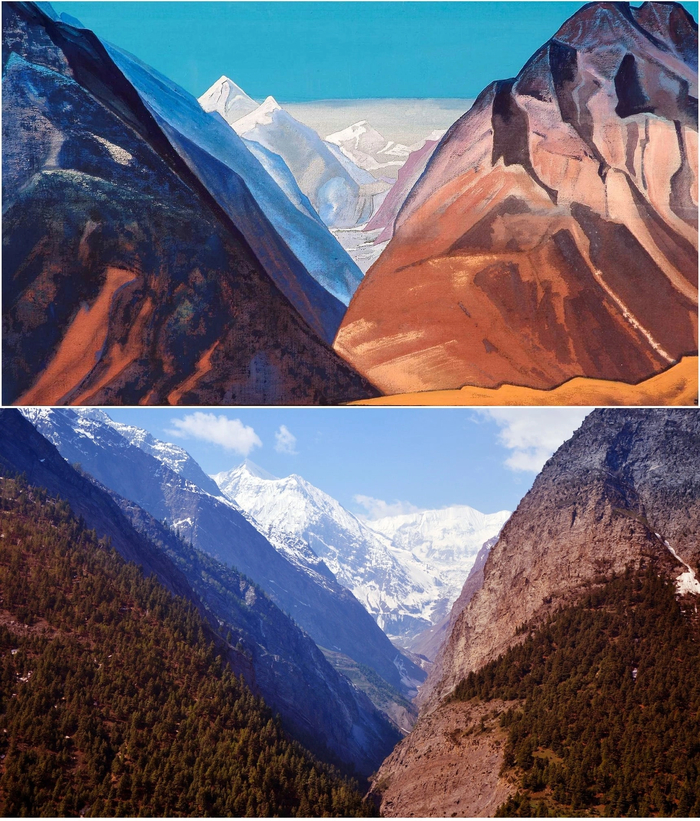

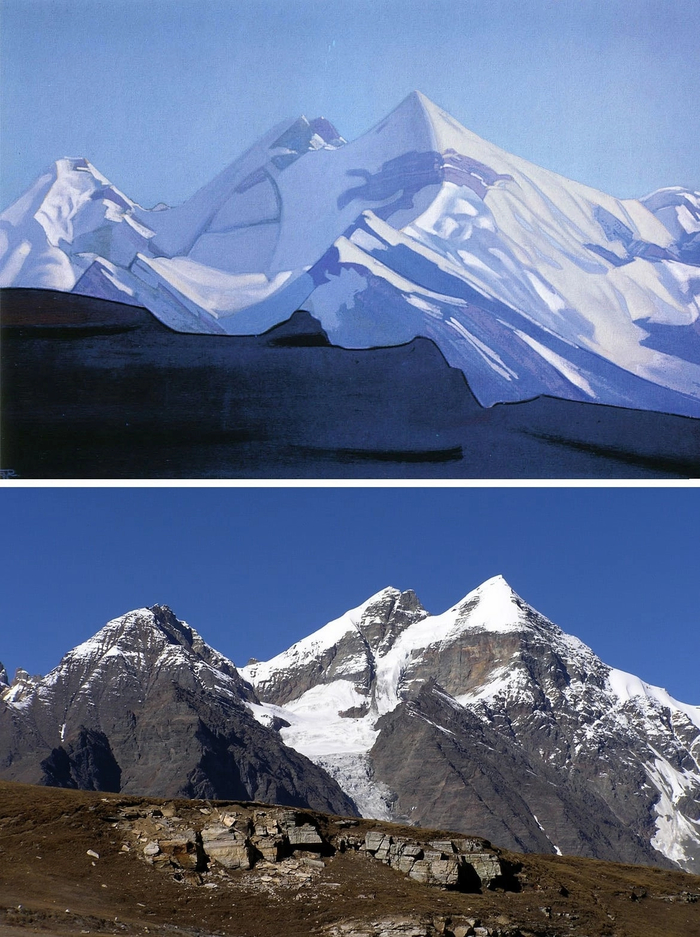

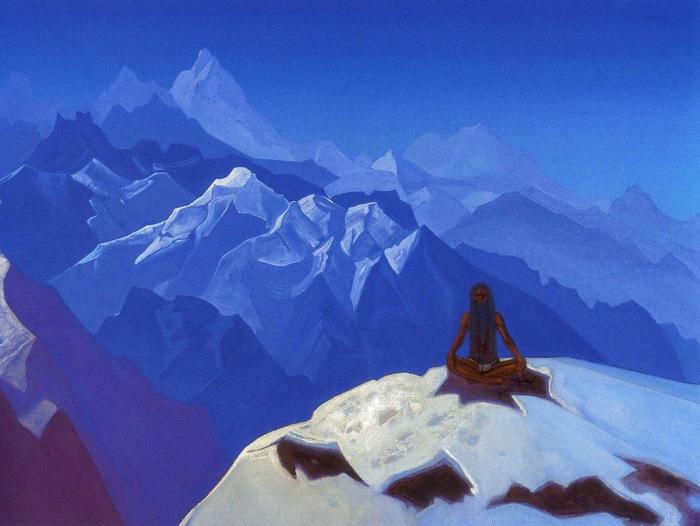

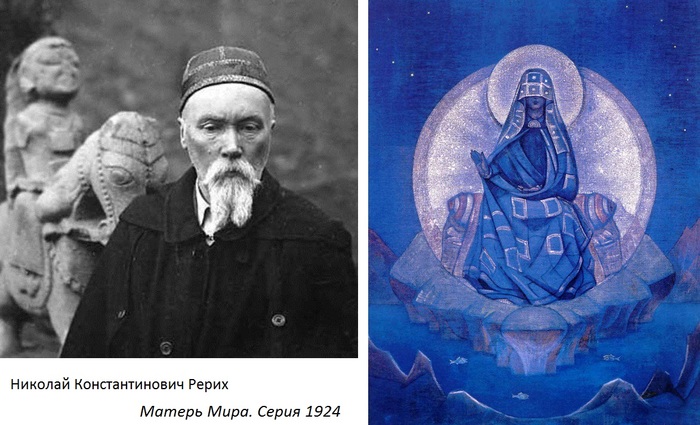

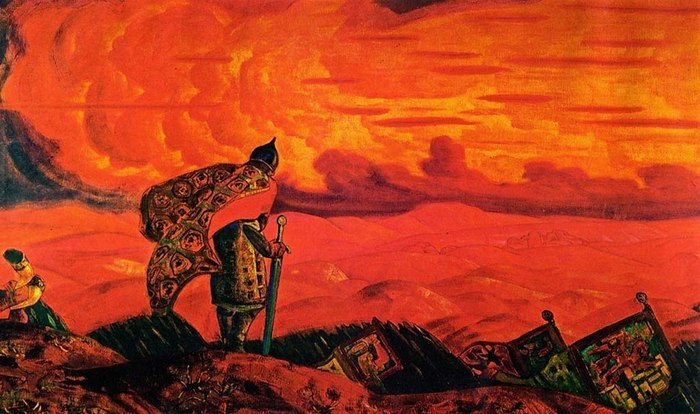

У Николая Рериха имеется одна необычная картина под названием «Тум-мо. На вершинах», 1936 год.

В этой картине отразилось преклонение художника перед величием способностей людей, практикующих йогу внутреннего тепла.

В Тибете йогинов, практикующих туммо, называют «репа» (дословно – «хлопковое одеяние»), за то, что они даже в самые лютые холода облачены лишь в тонкие хлопковые одежды, обходятся без теплой шерстяной одежды».

На картине мы видим сразу несколько интересных деталей. Это насыщенный синий цвет – индиго – цвет верхних чакр. Фигура аскета как бы купается в этом цвете, передающем ощущение космической гармонии.

Есть и еще одна деталь, усиливающая впечатление от картины. Это каменная площадка, которая проглядывает между залежами подтаявшего снега. У зрителя, смотрящего на произведение, складывает впечатление той необыкновенной силы и энергии, которой владеет йог, и которую он излучает в окружающее пространство, да так, что даже снега вокруг тают!

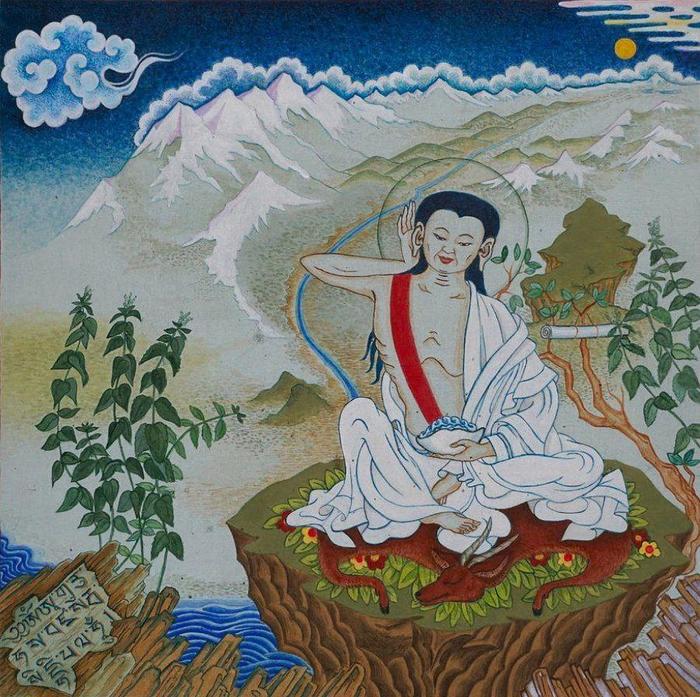

О туммо в своих песнях про практику тантры часто упоминал Миларепа.

Кстати, из-за его аскетического обычая носить хлопковую одежду круглый год ему, имевшему при рождении имя Мила, и присвоили прозвище «репа» (вайли ras pa, дословно – «хлопковое одеяние»).

(пришло по телеграм-каналу Dharma Art)

А. Юферова, "Иван Ефремов и Агни Йога"

Встреча с чудесами наяву, которыми манили нас, подростков первого послевоенного поколения, ефремовские “Рассказы о Необыкновенном”, произошла у меня неожиданно на выставке полотен Н.К.Рериха в 1959 году. Тогда, вместе с группами очарованных и растерявшихся от новизны и необычности впечатлений зрителей, я, экскурсовод Третьяковской Галереи, вновь и вновь пыталась понять в сверкающей сказочности его гималайских пейзажей природу их неотразимой, живой убедительности. А когда вышел из печати большой, издательства “Гознак”, альбом о творчестве Н.К.Рериха, где была помещена моя вступительная статья, мне, как молодому автору, посчастливилось встретиться с Иваном Антоновичем Ефремовым.

Сейчас, спустя много лет, отчетливо помнится поразившее при первой встрече ощущение контраста размеров обычной московской двухкомнатной квартиры и величественной фигуры отворившего дверь ее хозяина. Огромного роста, косая сажень в плечах, в свободной серой рабочей куртке, он внимательно просветил меня жестким излучением светлых пристальных глаз. А потом взгляд смягчился, засветился доверием и даже, показалось, каким-то по-мальчишески задорным выражением. Ни разу за все так незаметно пролетевшее время наших бесед мне не пришло в голову, что он похож на “пришедшего из будущего” Дар Ветра, героя первого его фантастического романа “Туманность Андромеды”, как это виделось А.И.Шалимову. Хотя, прочитав статью “Дар Ветер среди нас” [1], я не могу не признать, что ощущение этого несомненного сходства неосознанно жило во мне, но относясь, так сказать, к прошлому. Очевидно потому, что я видела Ивана Антоновича уже немолодым, главной его чертой показалась мне не богатырская удаль и сила, но глубокая, какая-то издревле идущая мудрость, и в славянских его чертах я с удивлением узнавала чеканную эпическую пластику давно ушедших великих и мудрых народов.

Конечно, такому впечатлению в немалой мере способствовал и “музейный” интерьер ефремовского дома. Все в нем было редкостно, доподлинно, чудесно - коллекции минералов, книги по всевозможным отраслям знаний, документальные фотографии, рисунки и картины, настоящие тибетские танки- иконы на шелке, завораживающие магией строго центрических композиций красочных изображений-символов. По обеим сторонам всегда открытой двери в рабочем кабинете симметрично, “стражами порога”, высились два огромных африканских копья с мощными короткими лезвиями, а поодаль стояло и третье - точная деревянная копия боевого копья масаев с длинным и широким острием. Над входной дверью в квартиру - другой страж - древний буддийский керамический арслан, фантастический лев с хвостом яка - память о трехлетней комплексной советско-монгольской экспедиции в Гоби, которой Иван Антонович руководил в 1946 – 1949 годах. Широко известным естественнонаучным ее результатом стала уникальная коллекция скелетов исполинских динозавров в Государственном музее палеонтологии, а результатом художественным – документальная повесть “Дорога ветров”. Вспоминая и снова переживая те вольные и счастливые дни, Иван Антонович доставал из своих потаенных архивов, показывал и комментировал экспедиционные фотографии. Особенно запомнилось мне описание раскопанного древнейшего захоронения, в котором под неподъемным даже для экспедиционной лебедки каменным монолитом лежал огромный, свыше двух метров, костяк человека какой-то неизвестной пока науке домонгольской народности. “Эта находка настолько противоречила всему уже известному и устоявшемуся, что ее нельзя было опубликовать”, - сетовал Ефремов.

И, конечно, разговор неизменно возвращался к Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, монгольский отрезок пути которой пролегал в непосредственном соседстве (по гобийским масштабам) с маршрутами экспедиции Ефремова.

“Старого” Рериха Иван Антонович лично не знал, но успел познакомиться и один раз встретиться и побеседовать с возвращающимся из Индии его старшим сыном, выдающимся ученым-тибетологом Юрием Николаевичем Рерихом. По словам жены Ивана Антоновича, Таисии Иосифовны Ефремовой, Юрий Николаевич во многом подтвердил то, что узнал Ефремов об экспедиции Рериха в Монголии. Со знанием дела, трезво анализировал Ефремов ход и особенности легендарной для меня рериховской экспедиции. Но не эти, в общем-то “земные”, обычные подробности увлекали меня. Хотелось возможно достовернее и полнее узнать о самых главных, малоизвестных ее результатах, о которых коротко поведала в 1965 году публикация в журнале “Международная жизнь”, - “Путь к Родине”. Кто они, Махатмы Гималаев, приславшие с Н.К.Рерихом в 1926 году послание Советскому Правительству? Раджа-Йоги, люди огромного древнего знания, - был ответ. – Того знания, которое представлялось запрещенным и колдовским европейскому мышлению эпохи христианского средневековья, и, по традиции, - если не колдовским, то сомнительно-мистическим – мышлению нового времени. Но именно наш космический век позволяет и обязывает современную науку трезво и непредвзято оценить это пришествие из дали тысячелетий драгоценное наследие. Путь его современного нового открытия и возвращения в жизнь особенно труден – “как по лезвию бритвы”. Архаична и невежественна костность запрета знания, и так же недопустима и опасна всякая его манифестация, “безответственное, скороспелое любопытство, потребительское к нему отношение”.

Поэтому неизменно, полушутя-полусерьезно – “Мы чел (чела – ученик. - А.Ю.) не берем” – отвечал он на просьбы обращающихся к нему романтиков, сразу обезоруживая и возвращая на землю всех готовых воспарить в “высшие сферы”. “Я свое мировоззрение и знание создал сам, а не получил готовым”, - объяснял Иван Антонович невозможность стать чьим-либо “гуру”.

- Но у него и не было свободного времени, чтобы лично учить других. Все свое время и знание он вложил в свои книги, - говорит Таисия Иосифовна Ефремова. Мы ведем разговор в его рабочем кабинете. Теперь это кабинет-мемориал, с большими фотографическими и живописными портретами писателя, с памятными сувенирами, подаренными почитателями его таланта. И так же, как при нем, летит на репродукции со старинной гравюры британский красавец-парусник “Фермопилы”, и все в том же месте, за стеклом книжного шкафа, неприметная на первый взгляд фотография русского броненосца “Ретвизан”, о подвиге которого в Цусимском бою Ефремов хотел написать героический рассказ.

Таисия Иосифовна бережно достает стопку старых тетрадей. На одной из них, выцветшей за 30 лет, голубовато-серой, общей, в клеточку, надпись: “1956. Материалы по Великому Кольцу”. Это та из “премудрых тетрадей”, как величал их сам писатель, в которой зафиксирована предварительная работа над “Туманностью Андромеды”.

Среди плотно заполняющих записей по всевозможным энциклопедически широким проблемам – от сугубо фантастических (как “чертеж идеи” биполярной математики) и “обычных” статистических расчетов процентных соотношений воды и суши (70:30), оптимальных для развития жизни на планетах, - до полного поименного списка танцовщиц-апсар древнего индийского неба - четыре странички убористого текста занимают выдержки “кое-что важное из А.И.”. Каждая фраза обозначена порядковым номером, всего их 86.

На первый взгляд эти отдельные положения не представляют собой какой-либо смысловой целостности. Это скорее глубоко эмоциональный, художественный текст, изложенный размеренным, торжественным, строфическим слогом.

25. Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времен отдают счастье этим детям.

33. Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три путника встречают стремящегося в Беспредельность.

36. Роящийся столб мыслей проникает пространства дальних миров.

54. Только прошедший дисциплину духа может осознать, как сурова действительность свободы.

Здесь космологические положения (70. Космическая жизнь состоит из действия притяжения и отталкивания, иначе говоря, из ритма взрывов и накоплений) переслаиваются нравственно-практическими максимами (57. Умейте поразить тьму лицемерия, но каждый лепесток искренности пусть живет!) и выводами политико-мировоззренческого характера (56. Человек, отдавшийся очень государственной религии, подобен ослу, несущему неизвестный груз); оценки особенностей религиозного мышления средневековой Европы (11. При средневековом идолопоклонстве Христу голос Фомы Кемпийского звучал протестом) дополняются суждениями о характере древнеиндийских систем (18. Хатха-Йога не должна рассматриваться как самостоятельная. Рост духа обращает ее в Раджа-Йогу). И вот он, конец нити, могущий помочь в определении этого законспектированного Ефремовым источника, принадлежащего, по-видимому, и по содержанию, и по слогу одновременно и западной, и восточной традиции.

38. Молитва Шамбале. “Ты, позвавший меня на путь труда, прими умение и желание мое. Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня среди дня и среди ночи. Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма велика, Иду за Тобою!”

В “Выдержках из А.И.” дважды (38 и 65) упоминается легендарная Шамбала, тема которой проходит лейтмотивом и в индийском (цикле полотен Н.К.Рериха, и многотомной “Агни Йоге” (“Живой Этике”), записанной в 30-40 годах в Гималаях Еленой Ивановной Рерих. Ее образ, “Матери Агни Йоги”, со стилизованными чертами прекрасной и мудрой Уты Наумборгской, запечатлел Н.К.Рерих в одной из поэтичнейших своих картин “Камень несущая” (“Держательница мира”). Стоя на горном склоне, у самого порога словно видимой в прозрачном кристалле волшебной голубой страны, она несет в ларце ее бесценный дар.

Да, “Выдержки из А.И.” – это конспект книги “Агни Йога”, - подтверждает мою догадку Таисия Иосифовна. – С “Агни Йогой” Иван Антонович познакомился еще до встречи с Юрием Николаевичем Рерихом. Может быть, он читал ее еще в 30-е годы в Публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, а может быть, встретился с нею во время своей экспедиции в Монголию в 1946-1949 годах. Там было много серьезных специалистов.

Уже само присутствие конспекта Агни Йоги в “премудрой” ефремовской тетради – свидетельство творческой дерзновенности, фундаментальности и ответственности предпринятой в романе “Туманность Андромеды” разработки темы космической коммунистической культуры Земли, как синтез многонациональных историко-культурных традиций народов. Но, как оценивает Ефремов проштудированный им источник, косвенно доказывают находящиеся в “премудрой тетради”, непосредственно за “Выдержками из А.И.”, два небольших фрагмента-тезиса речей главных героев романа – Председателя Совета Звездоплавания Земли Грома Орма и историка Веды Конг. “Никакие документы истории (письменные), - набрасывает писатель речь Веды Конг, - не имеют значения для народной памяти, которая фиксирует только знаменитые дела. Но для знаменитых дел народная память очень долга – литература за 11 тысяч лет, наводнения, Атлантида и т.п.. Поэтому всякая фальсификация истории путем уничтожения архивов, создания подбора документов, называния мест и городов бесполезны перед столетиями. В этом - народная история сказок, преданий и другого искусства, фольклора полностью расходится с историей так называемой научной, оперирующей письменными источниками и беспомощной перед фальсификацией”.

Душой художника и интеллектуальной интуицией ученого-энциклопедиста Ефремов открыл и принял для себя в Агни-Йоге красоту и энергию живого, “некнижного”, не искаженного знания тысячелетий. Даже при беглом сопоставлении текстов его “Выдержки из А.И.” и прогремевшего на весь мир романа о Великом Кольце их идейно-содержательная близость становится не только несомненной, но и подчеркнуто открытой. На протяжении всего романа – почти дословно цитируемые автором чеканные афоризмы “Выдержек”.

Так, изменив лишь архаическое обращение “Владыки” на современное – “Старшие”, Ефремов повторяет текст “Молитвы Шамбале” в “Клятве Геркулеса”, которую в его обществе будушего дают все переступившие школьный порог молодые люди, перед выбором наставника на новом этапе жизненного пути. Эту клятву произносит и анализирует в своей лекции психолог Эвда Наль: “Семнадцать лет – перелом в жизни. Скоро вы произнесете традиционные слова в собрании Ирландского округа: “Вы старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь, и я пойду за вами”. В этой древней формуле между строк заключено очень многое, и сегодня мне следует сказать вам об этом”. Характерно, что Эвда Наль определяет текст “Клятвы Геркулеса” как древнюю формулу, и в ее речи можно найти еще несколько непреложных, актуальных для космического века установок древней мудрости.

“Когда мы говорим “Хочу”, мы подразумеваем: “Знаю, что так можно”,- говорит Эвда Наль.

Нет личного желания, но непреложность законов материи. Не хочу, но- знаю (“Выдержки”, 21).

“Когда-то люди называли мечтами стремление к познанию действительности мира” (Эвда Наль).

Учение, которое ведет к истокам действительности, люди обычно называют мечтами (“Выдержки”,16).

“Не обращайте внимания на спады после взлетов души, потому что это такие же закономерные повороты спирали движения, как и во всей остальной материи” ( Эвда Наль).

Не обращайте внимания на ныряния и взлеты духа, ибо это могут быть лишь кольца спирали движения (“Выдержки”,47).

“Действительность свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения” (Эвда Наль).

Только прошедший дисциплину духа может осознать, как сурова действительность свободы (“Выдержки”,54).

Облекая живой, образной плотью всеобще-императивные формулы “древней мудрости”, Ефремов делает их средством характеристики своих героев будущего. Они становятся конкретными, содержательными формами масштабного и свободного мышления историка Веды Конг. “Веда Конг думала о подвижном покое природы и о том, как удачно выбираются всегда места для постройки школ. Важнейшая сторона воспитания – это развитие острого воспитания природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе – это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать” [2].

Приостановка осознания духа - притупление внимания к явлениям природы. Разучаясь наблюдать, человек теряет способность синтеза (“Выдержка”,14).

Глубокое диалектическое положение “неаристотелевой логики” Агни Йоги - ключевой момент в речи Председателя Совета Звездоплавания Грома Орма: “Мы решаем проблемы использования производительных сил в крупном масштабе, отбросив мелкоутилитарные приспособленческие тенденции старой экономики. Однако и до сих пор иногда люди не понимают момента удачи, потому что забывают о непреложности законов развития. Им кажется, что строение должно подниматься без конца. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы своевременно осознать высшую для настоящего момента ступень, остановиться и подождать или изменить путь.[3]

Люди обычно не понимают момент удачи. Им кажется, что строение должно подниматься без конца вне всяких строительных законов. (“Выдержки”, 17).

При сопоставлении текстов “Туманности Андромеды” и “Выдержек из А.И.” нельзя не видеть, как планомерно и многогранно введены писателем их мысли-указания в идейно-композиционную структуру романа от самого поверхностного, описательно-сюжетного уровня до самых глубоких концепционно-образных и жанрово-стилевых его планов.

Вот на страницах книги появляется яркий фрагмент жизненного уклада общества будущего – “Праздник Пламенных Чаш”, весенний радостный праздник женщин, возродивший древнеиндийский обычай “выбирать красивейших женщин, которые подносили отправляющимся на подвиг героям боевые мечи и чаши с пылающей в них ароматной смолой”. В этой сцене Ефремов, всегда с особым увлечением изучавший историю танца с древнейших времен и до наших дней, развертывает в зримые образы одну из завершающих записей своих “Выдержек”: “Как пылала смола в чашах древних и жена возносила чашу, опираясь на меч подвига” (84).

Сцена Праздника Пламенных Чаш – это, в свою очередь, непосредственный пролог к событиям дерзновенного опасного Тибетского опыта – первого межгалактического контакта (с планетой Эпсилон Тукана Туманности Андромеды). Крылатые фразы “Выдержек” (4, 9, 10) – “Каждая ошибка, совершенная для Нового мира, превращается в цветок смелости” (4); “Лучшую песню поем дерзновению” (9); “Самый маленький обратился к зажигающим звездам и сказал: “Здравствуйте, братья!” (10) – фактически являются эпиграфами к этой главе.

“Последствия действия можно заживить лишь действием” (1), “Слово раскаяние отсутствует в словаре Сензара. Оно заменено выражением “Разумное сотрудничество” (2) – эти записи из “Выдержек” послужили писателю отправными при создании глав “Остров Забвения” и “Ангелы неба”, повествующих о раскаянии и самоосуждении Мвена Маса, одного из главных участников Тибетского опыта, о его возращении к жизни современников, о восстановлении погибшего спутника №57.

Запись 67: “Разве герои древности похожи на героев современности? Разве герои древности нуждались в запасе неистощимого энтузиазма? Их подвиги были кратки, и один взрыв огня мог напитать их энергию”, – звучит идейно-образным лейтмотивом завершающей главы романа, в которой экипаж звездолета “Лебедь” отправляется в невозвратный 140-летний полет к планете зеленого солнца Ахернара.

И центральная идея романа – мысль о новом человеке-герое, “ненасытном в подвиге”, как о норме в обществе будущего, - так же находит свое подтверждение в записи 61: “Герой, истинно ненасытен в подвиге”.

Атмосферой подвига, высокой героики в романах Ефремова люди будущего окружены с малых лет – с первого мгновения появления на свет, как в исключительном случае с родившемся в звездолете Эргом Ноором, увидевшем “свое первое небо” в системе двойной звезды Теты Волка – “черное, с чистыми огоньками немигающих звезд и двумя солнцами невообразимой красоты - ярко-оранжевым и густо-синим”. Со времени совершения каждым молодым землянином опасных и тяжких “подвигов Геркулеса” открывается нескончаемая дорога труда, познания и восхождения. Высоким, торжественным и одновременно лаконично-репортажным, “утверждающим” слогом описываются в космических романах Ефремова незабываемые, видимые и переживаемые его героями, - дарованные им судьбой, венчающие их подвиг, сцены рождающейся в опасностях героической красоты (“Опасность есть венец подвига”, (44)). Эта картина победного порыва давящего мрака планеты железной звезды; трагической экспедиции к “планетам-жемчужинам” Веги; восстановительных работ на спутнике на высоте 57 тысяч километров над землей; вхождение в “нуль-пространство”; полета в “бурях аммиачного снега” Плутона; содрогающихся земных недр в титановых рудниках под Южной Америкой и т.д. Эти, как и многие другие, героические пейзажи романа Ефремова воспринимаются прямым продолжением “отграненных” его “изящным и холодным стилем” (в оценке А.Толстого) реальных чудес ранних “Рассказов о Необыкновенном”. Приобщая читателя к ежеминутно творимым на Земле, сию минуту рождающимся подвигам, выхватываемым крупным планом из тысяч других, писатель вновь возвращается к ним спустя 300 лет, давая уже ретроспективно легендарную их интерпретацию устами другого историка, Фай Родис, героини романа “Час Быка”, вспоминающей о героях древности Рен Бозе, Мвене Масе, о Дар Ветре и Веде Конг, о легендарных пионерах заселения Ахернара (то есть, о героях осуществившегося полета “Лебедя”).

Для “Туманности Андромеды”, так же, как и для всех более поздних романов Ефремова, характерна особая “атомистическая”, многоцентрово-динамическая композиция, широчайшая временно-пространственная и причинно-следственная связь ситуаций, событий, судеб, характеров. Невольно вспоминается запись в “Выдержках”: “Неисчислимы слои паутины кармы, связывающие самые разнородные существа” (40). Неслучайно жанр “Туманности Андромеды” вызывает такое обилие определений: “роман-энциклопедия”, “роман-утопия”, “социально-философский роман”. А можно было бы назвать ее и “космическими хрониками”, поскольку в них автор описывает становящуюся на его глазах “реальную историю” космического будущего, находясь в самых горячих точках ее стремительного потока. Или – “поэмой в прозе о Беспредельности”, поскольку в ней он вдохновенно воспевает открывающиеся “взлетевшему” человечеству бесконечные горизонты блистающего мира звездной Вселенной.

Перенасыщенность информацией – характеризующая черта произведений Ефремова, подчас оборачивающаяся калейдоскопическим мельканием сюжетов и образов. Но неизменно в них убеждает непосредственность и яркость как бы воочию видимого, чудо предстояния несомненной реальности, которая, как и факты жизни, не требует доказательств. И в неиссякаемо-щедром творении образов стремительных потоков жизни могучей зрительной энергии и памятью геолога и палеонтолога, дисциплинированных и насыщенных самостоятельным чтением великой миллиарднолетней книги природы, Ивана Ефремова настраивала и вдохновляла “самоотверженная” Агни Йога.[4] Спресованная в ее мозаически пестрых строфах нравственная и интеллектуальная энергия стала для писателя-ученого тем чудесным “кремнем”, из которого его талант щедро высекал пламя художественных образов. Максимы “Живой Этики” вдохновляли писателя на создание целого нового народа не условно-фантастических, но осязаемо-реальных образов людей коммунистической Земли, помогли развернуть огромную панораму героических человеческих характеров уходящей в беспредельность спирали эволюции.

Герои романов Ефремова – Таис и Эрис в “Таис Афинской”, Иван Гирин и Сима, Даярам Рамамурти и Тилоттама в “Лезвии бритвы”, Веда Конг и Дар Ветер, Чара Нанди и Мвен Мас – в “Туманности Андромеды” – это люди вечного поиска и светлого нравственного потенциала , непримиримые борцы со злом во имя Добра, Истины и Красоты. Венчают эту восходящую ефремовскую спираль героев образы новых людей Земли Эры Встретивших рук, которой проложил путь воспетый в “Туманности Андромеды” дерзновенный тибетский опыт. Герои романа “Час Быка”, принесшие своим задыхающимся в аду бесправия и невежества братьям все безграничное космическое знание и самоотверженную помощь Земли, предстают перед жителями опустошенного, изверившегося Торманса в обличье легендарных Раджа-йогов древности.[5] И вместе с тем их образы полны глубокой человечности, теплоты и обаяния, они убеждают узнаваемой портретностью реалистических характеров-типов.

Лирический герой Ивана Ефремова - человек, прочно стоящий на Земле, чувствующий и осознающий свою неразрывную, кровную с ней связь и свою ответственность за нее. И всегда над ним, ведя его мечту все вперед и выше, “прорезая световые облака Млечного Пути, сияет распростертый Лебедь, вытянув длинную шею в вечном полете к грядущему”[6] , говорят те же мириады звезд бесконечных миров, которые открывают людям своими “звездными рунами” тайны мироздания на полотнах Николая Рериха.

Николай Рерих и Иван Ефремов. Счастливое сцепление этих имен, сохраняя для меня все очарование редчайшей, “дарованной судьбой”, субъективной случайности, открывает в то же время свою внутреннюю непреложную объективную логику. Теперь это сопоставление видится доказательным утверждением явления современной науке новой исследовательской проблемы, столь же увлекающе манящей, сколь и грандиозно необозримой. Как две стыкующие, каждая своим неповторимым и ярким блеском светящейся гранью единого целого, живопись и искусство слова всемирно прославленных художника-мыслителя и писателя-ученого проявляют проступающий рельеф неуклонно растущего в пространстве отечественной художественной культуры ХХ века кристалла крылатого космического устремления. И убеждающую, острую достоверность реальности его явления сообщает самая разительная контрастность этих граней. Если в полотнах Рериха идеи космической эволюции воплощены в образах фольклорно-романтических, то живой плотью романов Ефремова стала полная борьбы, страданий и побед, прогнозируемая им история человечества. В матафорически-условных полотнах-мистериях Рериха Великая Матерь Мира напитывает светом духа и мысли все существующее, и сияющие сказочные цветы этого живого огня плывут в синеве вечности. В романах Ефремова “роящийся огненный столб мыслей” устремляется в открытый космос с вершины Кении посылкой объединенной энергии всех силовых станций Земли; и пронизывающая межгалактические пространства, несущаяся сквозь дали световых лет, всепроникающая космическая мысль есть результат направленных передач Великого Кольца высших цивилизаций.

Ефремов неизменно стремится дать материалистически-научно доказательным, открытым текстом, в земных, реалистических образах то, что в картинах “идеалиста” Рериха облечено в плоть сокровенного иносказания. За каждой из этих методологически-полярных творческих концепций – глубокая личностная убежденность в настоятельном, не терпящем отлагательств обращении внимания современных землян к теме актуальной огненной Беспредельности. В этой воинствующей убежденности, вдохновенной программности ее авторского утверждения – тайна неизменной, все растущей для человечества конца ХХ века притягательности и светоносных полотен Николая Рериха, и героико-романтических книг Ивана Ефремова – их, закономерно становящейся явью наших дней, вчера еще казавшихся фантастическими, “мечтаний”.

Ссылки:

1. Шалимов А.И. Дар Ветер среди нас. В сб.: “О литературе для детей”. Л., 1981.

2. Ефремов И.А. Туманность Андромеды. Соч. в 3-х томах. Т.3, кн.2. М., 1976. С.199.

3. Там же. С 225.

4. “Именно стихия огня дает этой самоотверженной йоге наименование” (Выдержки из А.Й.” 46).

5. “Фай Родис – это Раджа–Йог”, - подчеркивал в разговоре с автором статьи И.А.Ефремов.

6. Ефремов И.А. Обсерватория Нур-и-Дешт. Собр.соч. в 5-ти томах. Т.1,М., 1986. С. 316.

Николай Рерих. Художник и мыслитель

«Защита Родины есть защита культуры. Великая Родина,Николай Константинович Рерих появился на свет 9 октября 1874 года в городе Санкт-Петербурге. Его фамилия скандинавского происхождения и значит «богатый славой». Константин Федорович Рерих, отец будущего художника, принадлежал к шведско-датскому роду, представители которого перебрались в Россию в начале XVIII века. Он работал нотариусом окружного суда и являлся членом Вольного экономического общества. Стыдясь крепостного положения русских крестьян, Константин Федорович принимал активное участие в разработке реформы 1861 года по их освобождению. Среди его клиентов и друзей было множество известных общественных деятелей и ученых. Нередко в гостиной Рерихов можно было увидеть химика Дмитрия Менделеева и историка Николая Костомарова, правоведа Константина Кавелина и скульптора Михаила Микешина.

все твои неисчерпаемые красоты,

все твои духовные сокровища,

всю безграничность твою во всех вершинах

и просторах будем мы оборонять».

Николай Рерих.

Николай с детства обладал богатой фантазией, интересовался Древней Русью и ее северными соседями. Мальчик обожал слушать старинные предания, увлекался чтением исторических книг и мечтал о дальних путешествиях. Уже в восемь лет его было невозможно оторвать от красок и бумаги, в это же время он начал сочинять первые рассказы.

Друг семьи Михаил Микешин, обратив внимание на склонность мальчика к рисованию, дал ему начальные уроки мастерства. Имелось у юного Коли и еще одно увлечение — археологические раскопки. Парня к ним приохотил знаменитый доктор и археолог Лев Ивановский, нередко гостивший в Изваре — поместье Рерихов. В окрестностях Извары встречалось множество курганов, и тринадцатилетний Николай собственноручно отыскал несколько золотых и серебряных монет X-XI веков.

Свое первое образование Рерих получил в уникальной по своему устройству школе Карла Мая, обладавшей гармоничным балансом духа свободного творчества и дисциплины. В ней он учился с 1883 по 1893 года, его однокашниками были такие известные российские художники, как Константин Сомов и Александр Бенуа. В 1891 году в изданиях «Русский охотник», «Природа и охота» и «Охотничья газета» были изданы первые литературные работы Николая. Константин Федорович был убежден, что Николай, безусловно являющий самым способным из троих его сыновей, должен продолжить семейное дело и унаследовать нотариальную контору. Но сам Рерих проявлял интерес лишь к географии и истории, мечтая при этом стать профессиональным художником.

Несмотря на возникшие в семье разногласия, юноша сумел найти компромисс — в 1893 он поступил в Академию художеств, одновременно став студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета. На него легла колоссальная нагрузка, однако Рерих оказался настоящей рабочей лошадкой — был силен, вынослив и неутомим. Каждое утро у него начиналось с работы в мастерской своего учителя — художника Архипа Куинджи, затем он бежал в университет на лекции, а по вечерам Николай занимался самообразованием. Неутомимый студент организовал среди товарищей кружок, в котором молодые люди изучали древнерусское и славянское искусство, античную литературу и западную философию, поэзию, религоведение, историю.

Стоит отметить, что молодой Рерих не был никогда ученым «сухарем», скорее он был экспрессивен, обидчив и честолюбив. Хорошо это отражают эмоциональные записи, сделанные им в дневнике, например: «Этюд я сегодня испортил окончательно. Ничего из него не выйдет. …Ой, чую, удалят. Какими глазами посмотрят на меня знакомые. Не допусти, Господи, позора!». Но, как известно, никакого позора с ним не случилось. Напротив, как художник, Николай Константинович совершил стремительный взлет. Рерих не только благополучно закончил в 1897 году Академию художеств, но и был отмечен мастерами — его картину «Гонец» сам Павел Третьяков приобрел прямо с дипломной выставки для своего музея.

В 1898 Николай Константинович успешно закончил и Санкт-Петербургский университет, а в 1899 году опубликовал замечательную статью «По пути из варяг в греки», написанную под впечатлениями о путешествии в Великий Новгород. Также с 1896 по 1900 годы Рерих неоднократно выступал с сообщениями о результатах проведенных им раскопок в Санкт-Петербургской, Новгородской и Псковской губерниях. В эти же годы он читал лекции в Археологическом институте, публиковался в известных санкт-петербургских изданиях и много рисовал. Его работам действительно везло — их замечали, они регулярно выставлялись. Конец 1900 — начало 1901 годов Рерих провел в Париже, где под руководством знаменитого французского живописца Фернана Кормона совершенствовал свое художественное образование.

В 1899 году, отдыхая летом в имении князя Павла Путятина, расположенном в Бологом, Рерих познакомился с его племянницей — Еленой Ивановной Шапошниковой, дочерью известного архитектора, а также двоюродной правнучкой легендарного полководца Михаила Кутузова. Юная красавица высокого роста с пышными каштановыми волосами и темными миндалевидными глазами произвела огромное впечатление на Рериха. Нечто существенное увидела в нем и Елена Шапошникова, как писала она позднее: «Взаимная любовь решила все». Впрочем, родня ее была против брака — Николай Константинович казался им недостаточно родовитым. Однако Елена Ивановна сумела настоять на своем. Обвенчались молодые 28 октября 1901 в церкви Академии художеств, а 16 августа следующего года у них родился сын Юрий.

В 1902-1903 годах Рерих проводил в Новгородской губернии крупные археологические раскопки, участвовал в выставках, выступал с лекциями в Археологическом институте и тесно сотрудничал с различными изданиями. В 1903-1904 году он совместо с супругой посетил свыше сорока старорусских городов. В ходе поездки Рерихи обстоятельно и подробно изучали архитектуру, обычаи, сказания, ремесла и даже народную музыку древних поселений. За это время Николай Константинович создал серию этюдов, насчитывающую около семидесяти пяти работ, написанных масляными красками. А 23 октября 1904 у Рерихов родился второй сын — Святослав.

Последующие годы Николай Константинович продолжал напряженно трудиться. В 1904 он впервые посетил США, приняв участие во Всемирной выставке, прошедшей в Сент-Луисе. В 1905 с оглушительным успехом прошли его выставки в Берлине, Вене, Милане, Праге, Дюссельдорфе, Венеции. В 1906 он был избран в России директором школы Общества Поощрения художеств, в Реймсе — членом Национальной Академии, а в Париже — членом Осеннего салона. Рерих предпринял путешествия по Италии, Швейцарии, Финляндии, Англии, Голландии, Бельгии. В 1909 его возвели в действительные члены Академии художеств, с той поры он получил право подписывать свои послания как «академик Рерих». Осенью 1910 художник передал из своей коллекции в Музей этнографии и антропологии Петра Великого более тридцати тысяч предметов каменного века. В 1911 году по приглашению Мориса Дени Рерих принял участие в парижской выставке религиозного искусства, а в мае 1913 император Николай II наградил его орденом Святого Владимира четвертой степени.

К этому времени все сильнее начинает проявляться увлечение Рериха Востоком. К слову, оно не появилось из «ниоткуда», в этом плане знаменитый художник вовсе не был оригинален и вполне соответствовал духу времени. В 1890 году наследник престола Николай II вместе с востоковедом князем Эспером Ухтомским побывал во многих городах Индии, привезя оттуда громадную коллекцию предметов местного буддийского культа. В залах Зимнего дворца была даже организована специальная выставка. Позднее, уже в начале века XX века, в России были переведены и изданы книги «Провозвестие Рамакришны» и «Бхагаватгита», дающие возможность россиянам познакомиться с индийскими метафизическими доктринами и взглядами на исторические и космические циклы. В числе многих прочих Николай Константинович был покорен данными работами, особо притягательными для него стали тибетские чудотворцы и весь Тибет в целом.

В картинах и статьях Рериха все чаще и чаще стала появляться Индия. К 1914 году, когда в Санкт-Петербурге началось строительство первого буддийского храма, интересы Николая Константиновича к Востоку сформировались столь определенно, что он вступил в комитет поддержки строительства и познакомился с Агваном Доржиевым — буддийским ученым и посланником Далай-Ламы. Известно, что Рериха крайне интересовала проблема поиска общих корней Азии и России. Причем общность он находил во всем — в верованиях, в искусстве, даже в складе души.

Кроме восточной философии наша страна вслед за Западом повально увлеклась оккультизмом. В среде художников спиритические сеансы стали очень популярным времяпровождением. Рерихи и в этом вопросе не стали исключением — в их квартире на Галерной часто собирались Бенуа, Дягилев, Грабарь, фон Траубенберг, дабы поучаствовать в знаменитых «столоверчениях». Один раз у Рерихов даже выступал знаменитый европейский медиум Янек, позванный в Северную столицу российским императором. Спиритических сеансов не сторонились и многие выдающиеся ученые того времени, частым гостем Рерихов являлся психиатр Владимир Бехтерев.

И все-таки в данном увлечении Николай Константинович отличался от большинства — в оккультизме он видел не просто модное и экстравагантное средство разогнать скуку. Когда кто-нибудь из его товарищей — как правило, художники Бенуа или Грабарь — пренебрежительно высказывались «о вызове духов», всегда сдержанный Рерих от возмущения покрывался пятнами. Хмуря брови, он говорил: «Это важный духовный феномен, и тут нужно разобраться». Вообще «разобраться» было его любимым словом. Однако друзья лишь прятали улыбки. Что касается Рериха, то он действительно не сомневался, что вся его исследовательская и культурная деятельность, все его действия подчинены определенному Высшему служению.

В 1914 году Рерих провел целый ряд благотворительных выставок и аукционов в поддержку наших раненых солдат. А осенью 1915 при Рисовальной школе Общества Поощрения художеств он организовал Музей русского искусства. В марте 1917 Николай Константинович принял участие в совещании различных деятелей искусств, собравшихся на квартире Максима Горького. Ими был разработан план мероприятий по защите художественных богатств страны. В этом же году Рерих отказался от предложенного Временным правительством поста министра изящных искусств.

Грянувшая Февральская революция застигла Рерихов в Карелии, в Сердоболе, где они жили в арендованном деревянном доме, стоящем прямо посреди соснового бора. Николаю Константиновичу пришлось переехать сюда с двумя сыновьями и женой из сырого и промозглого Санкт-Петербурга по причине болезни художника. У него обнаружили воспаление легких, которое грозило тяжелыми осложнениями. Пришлось отказаться от директорства в школе Общества поощрения художеств. Дела были настолько плохи, что Рерих подготовил завещание. Тем не менее, даже тяжело болея, он продолжал писать свои картины.

В 1918 году из-за закрытия границы между нашей страной и отделившейся Финляндией семейство Рерихов оказалось отрезанным от Родины, и в марте 1919 через Швецию и Норвегию перебралось в Англию. Жить там Рерихи не собирались, Николай Константинович был убежден, что его путь лежит на Восток. В Азии он надеялся найти ответы на самые сокровенные, «вечные» вопросы. Там же художник хотел отыскать подтверждение своих гипотез о духовных и культурных связях Востока и России. Для осуществления задуманного Рерихам нужно было лишь приобрести визы в Индию, которая, как известно, являлась колонией британской короны. Однако получить необходимые документы оказалось не так-то просто. Рерих месяцами обивал пороги бюрократических заведений, настаивал, писал прошения, убеждал, заручался помощью влиятельных людей. В столице Англии он встретился со старыми друзьями — Стравинским и Дягилевым, а также обзавелся новыми, среди которых был выдающийся поэт и общественный деятель Рабиндранат Тагор.

В июне 1920 года в связи с острой нехваткой денег Николай Константинович принял предложение от доктора Роберта Харше из чикагского Института искусств проехать по Америке с выставочными турне и заработать средства, необходимые ему на путешествие в Индию. В течение трех лет картины Рериха вояжировали по двадцати восьми городам Соединенных Штатов, а на его лекции о русском искусстве собиралось огромное количество слушателей. У Рериха к тому времени сформировалась новая навязчивая идея. Пережив сперва Первую мировую, а затем и русскую революцию, он возмущался тем, что разумные существа способны вести себя подобно «потерявшим человеческий облик безумцам». Рерих разработал свою формулу спасения, он говорил: «Человечество объединит искусство. …Искусство нераздельно и едино. У него множество ветвей, однако корень один». Осенью 1921 года по инициативе Николая Константиновича в Чикаго было основано: Объединение художников с говорящим названием «Пылающее сердце», а также Институт объединенных искусств, включающий секции архитектуры, хореографии, музыки, философии, театра. В 1922, опять благодаря его стараниям, был создан «Венец мира» — Международный культурный центр, в котором могли работать и общаться деятели искусства и науки из разных стран.

Осенью 1923 Рерих вместе с семьей, сумев, наконец, собрать необходимые средства, отправился в Индию и 2 декабря этого же года прибыл в Бомбей. Оттуда он направился к Гималаям в княжество Сикким. На склонах восточных Гималаев поблизости от города Дарджилинг, по словам Николая Константиновича, произошло самое значимое событие в его жизни — «лицом к лицу он встретился с Учителями Востока» Учителя Востока или, как их именовали в Индии, Махатмы (в переводе «Великая Душа»), являлись буддийскими адептами самого высокого уровня. Данная встреча была давно запланирована — еще находясь в Америке, Рерихи сумели установить связь с общинами буддистов и с их помощью вышли на лам высокого ранга.

В это же время у художника появилась идея об организации первой Центрально-Азиатской научно-исследовательской экспедиции. В октябре 1924 Рерих на два месяца возвратился в Нью-Йорк, чтобы оформить необходимые документы и подготовиться к походу. Костяк экспедиции составил собственно сам Рерих и его супруга, а также их сын Юрий, закончивший к тому времени индоиранское отделение Лондонского университета. Кроме них в состав группы вошел полковник и энтузиаст Востока Николай Кордашевский, доктор Константин Рябинин, много лет постигавший тайны тибетской медицины, а также еще несколько единомышленников, способных и готовых заниматься исследованиями в самых различных областях: почвоведении, археологии, геодезии.… По мере продвижения вглубь земель Азии состав путешественников постоянно менялся, кто-то приходил, кто-то уходил, присоединялись местные жители: буряты, монголы, индусы. Неизменной была лишь основа — семья Рерихов.

Текст большой, в развернутом виде здесь.

https://topwar.ru/59982-hudozhnik-arheolog-pisatel-i-obsches...

Саи Баба помогает Великим Святым - Мать Тереза, Ванга, Рерих

Аватар с группой сопровождавших его людей вылетел из Мадраса в Нью Дели и затем на автомобиле поехал в Ришикеш. Через неделю Свами Шивананда встретил Бабу и сопровождающих его людей в своём ашраме, знаменитый йогин вместе со всеми обитателями ашрама приветствовал Саи традиционным жестом при котором складываются вместе ладони рук Баба ответил традиционным жестом Благословения на следующий день Саи материалезовал для Свами Шивананды волшебные чётки из 108 рудракш каждая из которых была оправлена в золото.......

Дивика Рани - я помню как в одной из встреч со Святославом Николаевичем он спросил меня и мою сестру - вы помните Индию? Конечно - помним и детям своим рассказываем. Что же вы рссказываете об Индии? Какая там удивительная природа пышная растительность, что там на улице можно встретить не только обезьяну, но и слона. А вы рассказываете кому-нибудь какие там удивительные люди? Слышали ли вы что-нибудь о Саи Бабе? Саи Баба с детства обладает сверхестественными способностями и имеет полный контроль над ними. Однажды он со своими друзьями приехал к нам в гости и с ладони всех нас кормил Святослав Николаевич сделал кругообразный жест рукой повторяя жест Саи Бабы, сказав что на ладони Саи бабы появилось сладкое индийское кушание в горячем виде, со словами - примите это от меня он протянул его Святославу Николаевичу, а он угостил всех остальных...

Свами Пурушотамананда с Бхагаваном

Свами и его свита также посетили дворец принцессы Гарвал, построенный на берегу Ганги выше по течению. Когда группа возвращалась назад Баба внезапно попросил водителя остановиться, как выяснилось они находились на тропинке круто спускающейся вниз к Ганге, тропинка вела к знаменитой пещере Васиштхи, где уже в течении 38 лет жил член Ордена Рамакришны Свами Пурушотананда 70 летний отшельник, предававшийся суровому аскетизму он встретил Бабу так как будто давно ждал его...

Шива Прабхакара Свамиджи

У Свамиджи также была сильная связь и отношения с Сатья Саи Бабой. Их отношения Их отношения были мистичными, как и, впрочем, вся его жизнь. И я могу рассказать вам один интересный случай – когда слава Сатья Саи Бабы распространилась по штату Керала мне очень хотелось посетить его, но Свами Брахмананда остановил меня сказав, что мне нет необходимости посещать его. Я пытался настаивать, но он не сдавался. Спустя месяцы после этой дискуссии у меня случилось путешествие в Мадрас, после наших официальных дел мы поехали в Ашрам что в Путтапарти – Ашрам Сатья Саи Бабы...

Для Ванги Саи Баба очень много значил, приходил и помогал ей, история эта документально запротоколирована личным биографом Ванги – крестницей Цветковой. Сатья Саи говорил о Ванге. Перед началом второй мировой войны Ванга тяжело заболела, но свыше было решено, что она должна выполнить свою миссию и все силы небесные помогли ей выжить.

Вы же 15 лет были у Матери Терезы, служили вместе с ней. Да. Вы же с ней общались получается. Да – мы с ней вместе путешествовали. Она что-нибудь про нашего учителя говорила? Или у неё мнение какое-нибудь было о Свами? Она никогда не говорила о Свами, но она в 1981 году была такая встреча – там был Далай Лама, Мать Тереза и Свами. Это в Бангалоре в 81-ом году. Это была межконфессиональная встреча. Далай Лама был, из Ватикана были и Мать Тереза была и Саи Баба был председателем. О ничего себе и Мать Тереза и Далай Лама были. Каждый раз, когда я приезжал к Матери Терезе Свами меня всегда спрашивал как у неё здоровье, как она поживает? Саи Баба посылал Саи докторов помогать служить и набираться опыта: у Матери Терезы Калькуттской, назвав её воплощением чистого служения. Также Свами посылал людей учиться у Хайдакхана Крия Бабаджи, у Мастеров Сюрат Шабд Йоги, у Садгуру Вишнудевананда Гири....

Продолжение смотрите в видео...

Матерь Тереза Кальлкуттская, Далай Лама, Вишнудэвананда Гири, Шива Прабхакара Брахмананда, Шивананда, Чинмаянанда, аскеты, Святослав Рерих, Индия, Пурушотамананда, Ванга, Сант Мат, Хайдакхан Крия Бабаджи, Венкатагири, возрождение

Нашел

17-ое ноября 1913-го года, Тибет. Николай Рерих, - мистик, художник, поэт и археолог - ползёт по отвесной скале.

Ровно пятнадцать лет Николай ищет таинственный город Шамбалу, увидеть который можно только особым, духовным зрением. Руководствуясь туманными намёками в священных текстах да подслушанными в харчевнях слухами, Николай упорно идёт к своей мечте. Денег не осталось совсем, в котомке - только три сухаря да томик "Упанишад", одежда изорвана, пальцы сбиты в кровь, ледяной ветер обжигает потрескавшиеся губы. Обратно уже не вернуться - не хватит ни сил, ни провианта.

Но Николай ползёт по скале. Вложив остаток сил в отчаянный рывок, он подтягивается и взбирается на широкую каменную площадку. Отдышавшись, Рерих оглядывается и замирает: перед ним - огромный храмовый комплекс, вырубленный в скале. Из огромной арки, украшенной диковинными барельефами, доносится тихий, но пробирающий до дрожи звук.

Рерих на негнущихся ногах входит в храм. Невероятных размеров пещера, сотни тысяч свечей не справляются с темнотой, в центре стоит двадцатиметровый лингам, искусно вырезанный из цельного куска нефрита. Лингам источает неземной свет, вокруг - тысячи монахов в шафранных одеяниях. Монахи стоят недвижимо и поют мантру "Ом". Рерих, сам не свой от осознания свершившейся мечты, устремляется к лингаму, но не доходит - замирает в благоговении и тоже начинает петь мантру "Ом". Он буквально физически ощущает, как неземной свет лингама наполняет его просветлением и мудростью!

Вдруг слышит над ухом шёпот какого-то монаха:

- Рерих? Коля?

Рерих в некотором замешательстве кивает головой. Снова тот же голос тихонько:

- Был послан нахуй одиннадцатого февраля девяносто третьего года ямщиком на Василеостровской за то, что зажал гривенник?

Рерих, в полной растерянности:

- Не помню, наверное да... А что?

- Поздравляю, ты пришёл!

Продуктивное лето

Давненько не была на пикабу. Немного порисовали с мужем. Огромное спасибо за помощь и поддержку.

Поэтических посвящений картинам Н. Рериха пост

От автора стихов: Эзотерических взглядов художника я не разделяю.

Однако, картины считаю прекрасными и вдохновляющими.

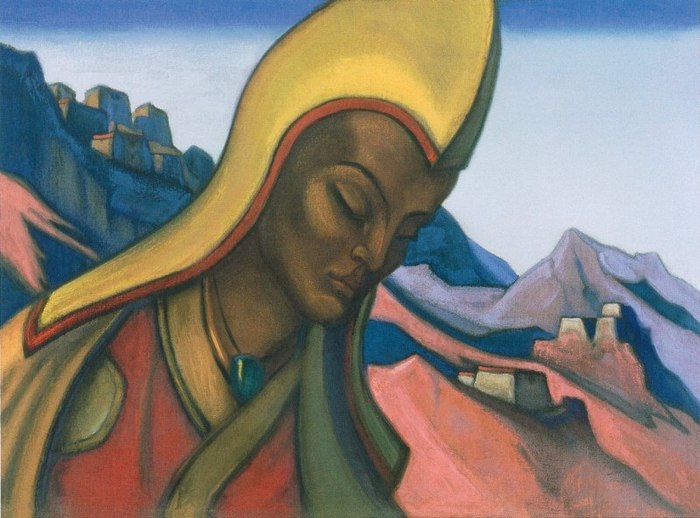

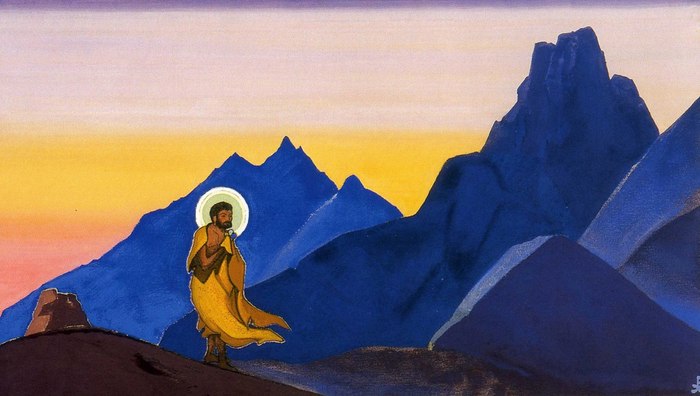

Бодхисатва

Подходит воитель

– сидит человек.

По виду, казалось, совсем юных лет.

Совсем, да не всем:

Выдают лишь глаза -

Светлы и спокойны –

Глаза мудреца.

Воитель подходит.

Но тот человек

Сидит, как сидел.

Воин жаждет ответ!

- Ты дух этих гор?

Но хозяин молчит.

- Ответь мне, прошу!

- Наш воитель кричит.

- Я слышал, - очнулся, как будто, хозяин, -

лишь тот и силен, кто собой управляет.

И незачем воздух трясти в тишине.

Ты, верно, пришел за советом ко мне?

Садись.

Мне доверься,

в ногах правды нет.

И слушай,

- спокойно сказал человек.

2014

"Лама" (1945 г.)

Ахам брахма асми

Мой скромный владыка -

Сам

Князь тишины.

Я смотрел на тот свет:

Бог это я

Или вы?

2014

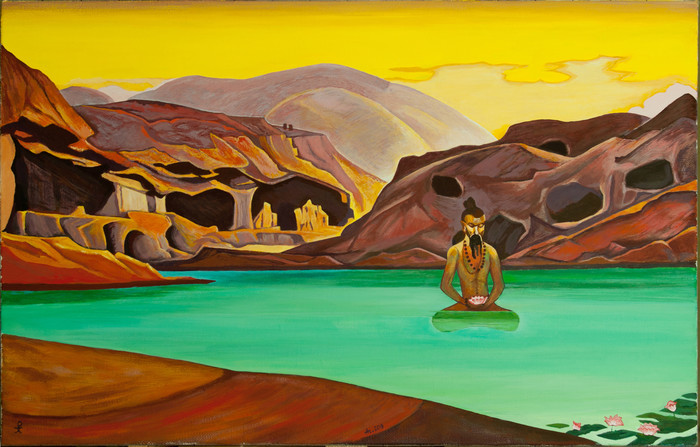

"Лотос" (1933 г.)

Прошлое и настоящее

А играл огонь в алтарях людей.

Собирал огонь жатву пышную.

А князья его брали во братия

И мечом проходили по ворогам.

2016

"Стрелы неба - копья земли " (1915 г.)

Беседа вайделотов

- Много идолов.

- Имена разны.

- Много сказано,

- Да с лукавством суть.

- А кто ведает,

Сколь богов-то есть?

- А кто ведает,

а и жив ли тот?

2016

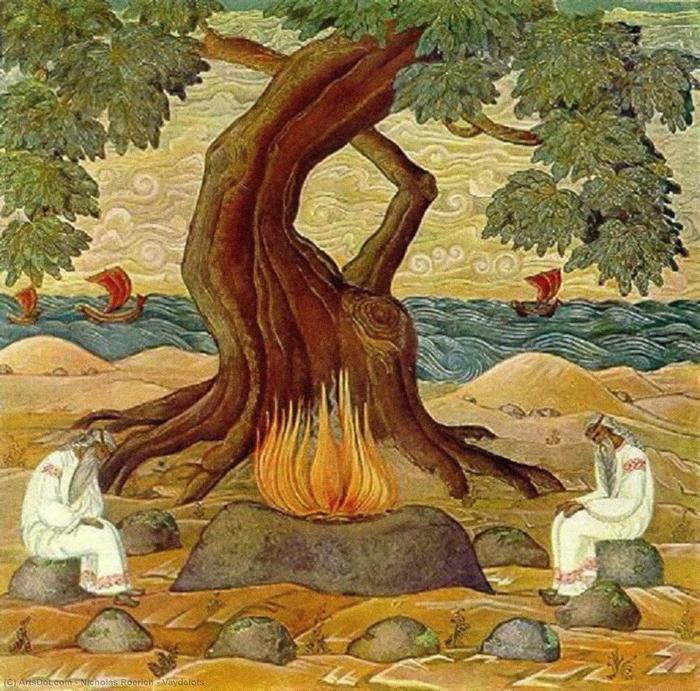

"Вайделоты" (1914)

Напутствие

- Солнце пропало.

Чертовы тучи

Снова сгущаются над головой.

Ну, от чего я такой невезучий?

Ну же, ответь мне,

старец слепой!

Он отвечает мне

Чинно и мудро,

Мягко.

Лукаво, быть может, чуть-чуть:

- Слушай, повеса:

Есть пахарь, есть воин –

Каждый проходит

однажды

свой путь.

Демоны, боги,

Шудры, брахманы -

Я не скажу, чья дорожка легка.

Встань.

И забудь про небесную манну -

Можешь проверить:

Это обман.

2011

Бхагаван (1931 г.)