Бактериальный мотор

"Мой дедушка создавал двигатели, которые приводили в движение большие машины. В лаборатории, мало чем отличающейся от его мастерской, мы с коллегами открыли устройство бактериального мотора", — пишет структурный биолог Прашант Сингх в X. Статья Сингха и его коллег объясняет, как бактериальный жгутик вращается, меняет скорость и направление движения. Вращение против часовой стрелки позволяет бактериям, например, Escherichia coli, плыть прямо. Вращение по часовой стрелке отвечает за крен.

С одной стороны, напоминает шагающий по микротрубочкам кинезин, с другой — шестеренки в коленках одного из подвидов иссид (отдаленные родственники цикад). Сингх рассчитывает, что понимание того, как движутся бактерии, поможет снизить их патогенность. Я смотрю на эту миниатюрную коробку передач и вспоминаю Фейнмана.

Ищите больше интересного в телеграм.

ВИТЧИНЫЫЫ!!!

Вот еще один ыкспырымент моего сынульки-колбасульки (вернее колбасника👌😁). Ветчина чесночная крупнокусковая(на подрезной решëтке мельченая, в фаршемесе верчëная, а термокамере вареная, в колодезной воде стужоная). Технология сервелатная, даже подкоптил. Оболочка мембрин-смог с рисунком благородной плесени.

Сделана из свинской жопы. Вкус ветчинный с чесноком. Пробовавшим понДравилось👍

Вот она в холодильничке отдыхает.

На переднем плане сервелатика немножко.

Ну и краковской малясь(пока в коптилке висит).

Картинка визуализирующая процесс "душирования" колбасы(не путать с придушиванием змея).

технология душирования: хватаем колбасу двумями руками и придушенную топим в холодной колодезной воде (штоб не переварилась и не испортился вкус ветчинности👌😁)

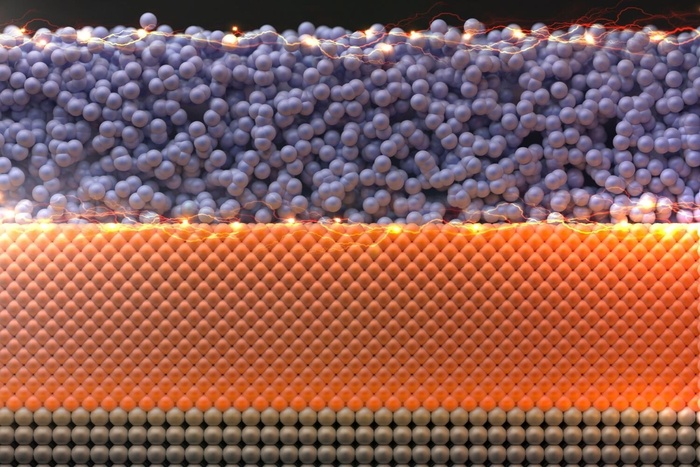

Создан новый сверхтонкий проводник для наноэлектроники!

Ученые Стэнфордского университета достигли значительного прорыва в области наноэлектроники, предложив решение одной из ключевых проблем современного производства компьютерных чипов. С развитием технологий чипы становятся все более миниатюрными и сложными, а сверхтонкие металлические провода, передающие электрические сигналы, становятся узким местом. Традиционные металлические проводники теряют свою проводимость при уменьшении толщины, что ограничивает размеры, эффективность и производительность наноэлектроники.

В своем новом исследовании ученые из Стэнфорда продемонстрировали, что фосфид ниобия может проводить электричество лучше меди в пленках толщиной всего в несколько атомов. Эти пленки можно создавать и наносить при относительно низких температурах, что делает их совместимыми с современными технологиями производства чипов.

Фосфид ниобия относится к категории топологических полуметаллов, что означает, что весь материал способен проводить электричество, но его внешние поверхности обладают лучшей проводимостью, чем внутренняя часть. При уменьшении толщины пленки фосфида ниобия средняя область становится уже, в то время как поверхности остаются неизменными. Это позволяет поверхностям вносить больший вклад в поток электричества, что делает материал более эффективным проводником в целом.

Исследователи выяснили, что фосфид ниобия становится лучшим проводником, чем медь, при толщине менее 5 нанометров, даже при комнатной температуре. В таких размерах медные провода испытывают трудности с передачей быстрых электрических сигналов и теряют значительное количество энергии в виде тепла.

Хотя многие ученые работают над поиском лучших проводников для наноэлектроники, до сих пор лучшие кандидаты требовали точной кристаллической структуры, образующейся при высоких температурах. Пленки фосфида ниобия, созданные командой исследователей, стали первым примером некристаллических материалов, которые улучшают проводимость при уменьшении толщины. Поскольку им не требуется быть монокристаллами, их можно создавать при более низких температурах — около 400°C, что достаточно низко, чтобы избежать повреждения существующих кремниевых чипов.

Несмотря на многообещающие результаты, специалисты не ожидают, что фосфид ниобия полностью заменит медь во всех компьютерных чипах, поскольку медь остается лучшим проводником в более толстых пленках и проводах. Тем не менее, фосфид ниобия может быть использован для самых тонких соединений и открывает путь для исследований проводников, созданных из других топологических полуметаллов.

Броня

В любом рассказе про астартес вам обязательно расскажут что их броня имеет какую то невероятную, запредельно невообразимую прочность.

Вроде бы как для брутальной, пафосной вселенной это должно быть естественно, но что довольно забавно законы реальной вселенной не противоречат такому желанию.

Существует понятие теоретической прочности материала, к примеру для стали оно порядка 200 ГПа, а практическая 200 МПа, то есть теоретически стальной шлем, сделанный по чудо технологиям, может быть в 1000 раз прочней стального болта, выплавленного в обычной домне.

В данный момент материалы с теоретической прочностью удается получать только в виде мельчайших крупиц, которые еще в добавок нельзя слепить вместе, посредством кристаллизации их в супер однородных условиях.

В теории можно было бы представить себе технологию, где в течении десятков-сотен лет, поддерживая невероятно стабильные условия, можно было бы выкристаллизовать из расплава чего то, деталь нужной формы.

При этом малейший скачет температуры, освещенности, тончайшая дрожь поверхности расплава, колебание гравитационного поля от того что кто то прошел рядом с кристаллизатором, может внести дефект и деталь не будет уже идеальной.

Но даже если ты все сделаешь правильно, мощная частица космического излучения прилетевшая от куда то, может испортить кристалл.

Кстати в качестве материала лучше всего использовать углерод (алмаз), его модуль упругости самый большой не просто из всех, но даже из теоретически возможных, и составляет 445 ГПа.

Интересна будет кстати выглядеть физика взаимодействия такой брони с крупнокалиберными снарядами.

Даже снаряд массой в сотню килограмм не в силах будет проломить броню толщиной несколько миллиметров, зато он сможет придать астартесу импульс в туже сторону, что летел и снаряд причем с перегрузкой в сотни-тысячи единиц.

Последним стоит заметить, что кристаллизовать можно не только броню, но и снаряды или холодное оружие, так что кристаллическую броню всегда можно будет прострелить/прорубить кристаллическим снарядом/клинком.

Нанороботы

До чего дошёл прогресс! ©

А мне почему-то сразу стали понятны меры безопасности, организуемые для Путина. Ведь при стремительном развитии этих технологий в самом ближайшем будущем руководители государств попросту перестанут пожимать друг другу руки и даже встречаться лично.

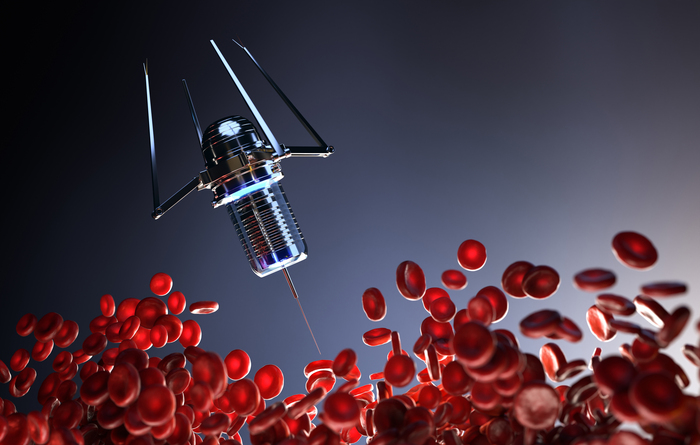

Нанороботы: технологии будущего в медицине

Впервые термин «нанотехнологии» был использован в 1974 году японским физиком Норио Танигути. Так ученый называл процессы создания полупроводниковых структур с точностью порядка десятков нанометров. Но активно развиваться это перспективное направление науки и техники начало лишь в начале XXI века. Так что же подразумевается под термином «нанотехнологии» в наше время?

На сегодняшний день нанотехнологии – это научно-техническое направление, включающее изучение, разработку, изготовление и применение объектов, размеры которых не превышают нескольких сотен нанометров. Другими словами, величина нанообъектов сопоставима с размерами атомов и молекул. Особенность данных технологий заключается в том, что некоторые физико-химические свойства наноструктур значительно отличаются от соответствующих характеристик микро- и макрообъектов. Одним из перспективных направлений развития этой научно-технической области являются нанороботы.

Нанороботы – это устройства, обладающие размерами менее 1000 нм и способные выполнять различные действия (перемещаться, обмениваться данными, манипулировать другими объектами и т.п.) в соответствии с заложенной разработчиками программой. Движение нанороботов осуществляется с помощью специальных молекулярных моторов – наноразмерных машин, способных преобразовывать приложенную энергию во вращение. Такие двигатели приводятся в действие химическим или световым методом, а также, посредством туннелирования электронов. Для создания нанороботов используются различные технологии 3D-печати. Одна из наиболее перспективных областей применения этих устройств – медицина.

Целевая транспортировка лекарственных препаратов непосредственно к клеткам пораженных тканей – один из возможных вариантов использования нанороботов в медицине. Также предполагается, что специальные наноустройства смогут распознавать раковые клетки и адресно доставлять к ним противоопухолевые препараты. Такой подход позволит повысить эффективность проводимой терапии и сократить количество побочных явлений.

Другое возможное применение нанороботов – это хирургия. Наносварка тканей сосудов позволит уменьшить кровопотерю, повысить качество операционных швов и ускорить процесс заживления. Предполагается, что через некоторое время подобные технологии будут использоваться при трансплантации органов.

Перспективным направлением развития наноробототехники является тканевая инженерия. По прогнозам ученых, в будущем нанотехнологии позволят восстанавливать поврежденные ткани. Предполагается, что группу нанороботов можно будет объединить с помощью специального матрикса в биосовместимую тканеинженерную конструкцию для последующего восстановление поврежденных органов.

Кроме того, ученые рассматривают еще одну возможную область применения нанороботов – поиск и анализ специфических молекул (биомаркеров) в крови пациентов с целью диагностики заболеваний или контроля эффективности проводимой терапии.

В будущем нанороботы, построенные из молекул ДНК человека, смогут применяться в генной инженерии. Это позволит проводить успешную терапию наследственных заболеваний, которые, на сегодняшний день, являются неизлечимыми.

Предполагается, что нанороботы будут вводиться в организм человека с помощью инъекций или приниматься пациентом в виде специальных капсул и таблеток.

Таким образом, по мере совершенствования технологий нанороботы будут находить все более широкое применение в различных областях медицины. В перспективе это позволит увеличить продолжительность жизни человека и повысить ее качество.

Еще больше интересных статей и захватывающих видео вы сможете найти на нашем Дзен-канале: ГОРОД НАУКИ | Дзен,

а также на нашем сайте: Научно-популярный онлайн-журнал "Город науки".