Кратко о северном Китае и окрестностях. Си Ся, Цзинь и Монгольская империя

Эта статья завершает рассмотрение вопроса об истоках умений "отсталых" кочевников в тех областях, которые присущи оседлым народам. Здесь вы увидите секрет источника мощи Монгольской империи.

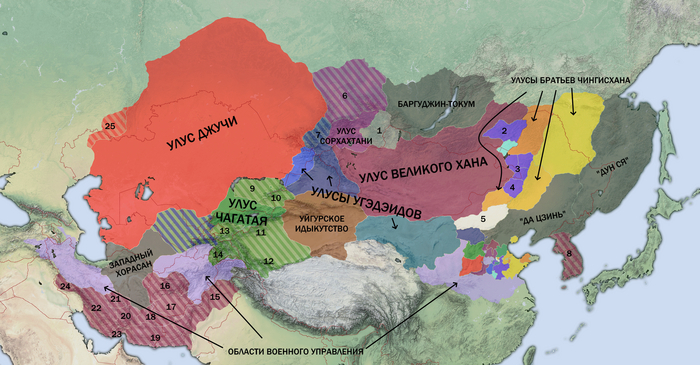

Новоявленная империя Цзинь, основанная чжурчжэнями в XII веке, последовательно разбила сначала киданьскую империю Ляо, заставив киданей уйти на запад и основать Западное Ляо (мусульмане называли его Каракитайским или Кара-киданьским ханством), а потом китайскую империю Сун, заставив её уйти на юг и основать Южную Сун, и захватила их территории. На карте это выглядит вот так:

Западное Ляо (лаймовый зелёный цвет), государство Цзинь (серый), Си Ся (бирюзовый), империя Сун (оранжевый) и Дали (тёмно-зелёный).

На карте мы можем наблюдать необозначенную цветом территорию севернее Си Ся, Западного Ляо и Цзинь. Давайте проясним, что там.

Начнем с земель севернее Западного Ляо. Это территория на Руси называлась как? Правильно, Половецкая степь. Или Дешт-и-Кипчак. Населяли её половцы, которых именовали ещё кипчаки (с ударением на "а") или куманы. Всё зависело от того, кто их звал.

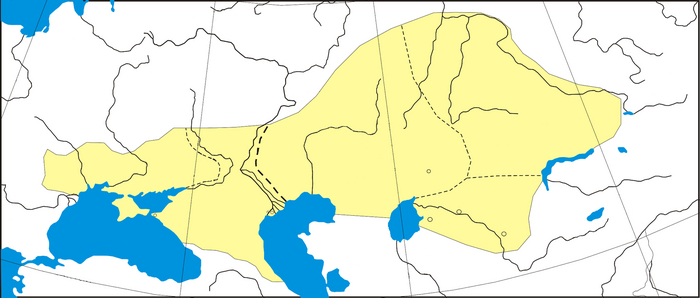

На самом деле, их никто не звал, они сами приходили. Вот и в XI веке они продвинулись из Заволжья в причерноморские степи, выдавив оттуда печенегов и торков. Этого им показалось мало, поэтому позже они дошли до низовий Дуная. Таким образом, в их руках оказались земли Великой Степи от Дуная до Иртыша. на карте это выглядело так:

Дешт-и-Кипчак, или Половецкая степь, Кипчакская степь. Евразийские территории кипчаков, конец XI — начало XII века

Предки кипчаков кочевали в степях между монгольским Алтаем и восточным Тянь-Шанем. Участвовали в Восточно-тюркском каганате так, что осталось о них упоминание на стеле погребального комплекса одного из его основателей:

"Когда тюрки кипчаки властвовали над нами 50 лет…"

После разгрома тюркского каганата кипчаки ушли на земли Восточного Казахстана, а позже уже заполонили своими племенами и всю эту часть Степи.

Король Венгрии Ладислав I (слева), кипчакский воин (справа)

Хотя половцы были в большинстве своём кочевниками, но были у них и городские жители. В их владениях располагался ряд городов: Сыгнак, Джент, Барчынлыкент - на Сырдарье, Канглыкент - на Иргизе, Саксин - в низовьях реки Волги, Шарукань - недалеко от современного Харькова, Севендж - на северокавказской реке Сунже. В половецком обществе существовала небольшая прослойка ремесленников. Половецкие ханы вели роскошную жизнь. Главной пищей простых кочевников были мясо, молоко и просо, любимым напитком - кумыс. Источником серебра и золота у них были торговля и грабёж (некоторые считают, что это одно и то же).

Половцы. Миниатюра из Радзивилловской летописи.

В половецком войске обязаны были служить все мужчины, способные носить оружие. Военная организация половцев развивалась поэтапно. Византийские историки отмечают, что половецкие воины сражались луками, дротиками и кривыми саблями. Колчаны носились на боку. Основной силой кочевников, как и у любых степняков, были отряды лёгкой кавалерии, вооружённой луками. Половецкие воины, помимо луков, имели также сабли, арканы и копья. Позднее в войсках половецких ханов появились и дружины с тяжёлым вооружением. Тяжеловооружённые воины носили кольчуги, ламеллярные панцири и шлемы с антропоморфными железными или бронзовыми личинами и бармицами. Тем не менее, основой войска продолжали оставаться отряды легковооружённых конных лучников. Предполагается также (со второй половины XII века) применение половцами тяжёлых самострелов и «жидкого огня», заимствованных, возможно, у Китая ещё со времён жизни их в районе Алтая, либо в более поздние времена у византийцев. Половцы использовали традиционную для кочевников тактику внезапных нападений, ложных отступлений и засад. Они действовали, в основном, против слабо защищённых деревень, и редко атаковали укреплённые крепости.

Зачастую скорость передвижения половецких войск сильно замедлялась в связи с громоздким обозом, состоящим из телег с багажом. Некоторые повозки оснащались арбалетами и были пригодны для защиты во время нападений противника. Во время внезапных нападений противника половцы стойко оборонялись, окружая свой стан повозками. (Это я к тому, что концепция гуляй-города имеет степные корни.)

Население Половецкой степи не образовывало единую этно-политическую общность. Народы и племена Дешт-и-Кипчака, занимавшие различные природно-климатические регионы, различались как по общественно-политической организации, так и по способам хозяйствования.

Перейдём к землям восточнее половцев и севернее Китая. Это земли бывшей полукочевой-полуоседлой киданьской империи Ляо. После её разгрома Степь стала на время не интересна оседлым чжурчжэням империи Цзинь. Этим воспользовались кочевые народы.

Первыми идут найманы. Это кочевой народ с невыясненной языковой принадлежностью (идёт спор о том, тюрки они или монголы). Этническое становление найманов напрямую связано с ранее существовавшими тюркскими и монгольскими каганатами. Так что возможно, они представляют собой смешанный этнос, имеющий как монгольские, так и тюркские корни.

После падения государства Ляо в 1125 году найманы основали собственное государство - Найманское ханство. Государство найманов занимало земли к западу от кереитов (на карте - Хэрэйд или ещё Хэрээд). С самого начала своего существования оно заняло враждебную к кереитам позицию, оспаривая у них гегемонию над кочевниками Центральной Азии. Они имели свой документооборот и письменность.

Хэрэйд - Кереитское ханство. Изначально было союзом нескольких монгольских племён, где лидирующую позицию занимали непосредственно кереиты. Находятся восточнее найманов.

Как сообщает арабский историк Абу-ль-Фарадж бин Харун, кереитский хан обратился в 1007 году к несторианскому митрополиту в городе Мерве с просьбой принять его в христианскую веру вместе с народом. Хан при крещении получил имя Маргуз (Марк).

Ханство кереитов имело свою письменность, государство и законы. В начале XII века при своём первом хане находились в дружеских отношениях с монголами, но с вассалами империи Цзинь татарами (которые тоже монголы, вот такая путаница) у него не было дружбы.

Процессия несторианских священников, уйгурская настенная живопись X в.

Мэргид - это меркиты, монгольское племя с примкнувшими, имевшее своего правителя. Ничем особо не выделялись, кроме как тем, что смогли поссориться с монголами ещё в середине XII века. Теми монголами которые...

Хамаг Монгол - Всемонгольское государство. Скорее даже протогосударство. Первым правителем государства был Хабул-хан, который объединил, согласно "Сокровенному сказанию монголов", племена нирун-монголов, главенствующее положение среди которых занимали роды хиад-борджигинов и тайджиутов. При династии Ляо часть монгольской знати получила от киданей должности и титулы, такие как военачальники пограничных войск. В целом монголы были лояльны к Ляо, династии, этнически родственной им. Создав своё государство Хамаг монгол улус, монголы называли его "мунгу" - "Серебряное" по аналогии с "Железной" киданьской династией Ляо и "Золотой" династией чжурчжэней Цзинь.

Южнее них жили татары. Они тоже монголы. Предположительно, в этногенезе татар кроме монгольских племён приняли участие тюркские племена. Кочевья татар занимали районы озера Буйр-Нур и реки Халхин-Гол южнее реки Керулен, а также часть Внутренней Монголии. Татары в качестве отдельного племенного союза выделились из остальных племён еще во времена Ляо, когда пытались устраивать восстания против родственной династии.

На самом деле, севернее Хамаг Монгол тоже есть монгольские племена, к примеру, ойраты.

Запутались в монголах и татарах? Давайте распутываться.

1 — вождь монгольского племени, XI в.; 2 — найманский воин, показывающий несторианский крест , XII в.; 3 — знатный каракитаец, XI-XIII вв.

Предположительно, этноним "татар" появился во времена древних монголоязычных жужаней в V в. Название племени татар восходило к имени кагана кочевых жужаней Датаня (414—429 гг.), ставшего обозначением нового народа. История знает примеры самоназваний народов от имени правителей - узбеки и ногайцы.

В "Истории династии Сун", жужани упоминаются под именем жуйжуй, другим названием которых являлись датань и тань-тань. Это современное прочтение, а в древности эти иероглифы могли произноситься как "та-тар" и "тар-тар". И в древнетюркских надписях монгольские племена обозначались как татары. В VI—VII вв. союз татарских племён назван в орхонских надписях «тридцатью татарами» (отуз татар), а в середине VIII в. они названы «девятью татарами» (токуз татар). Вот эти девять племён и составили основу монгольского союза татар и имели соответствующее название.

Считается, что этноним "монгол" впервые встречается в китайских источниках "Цзю Тан шу" ("Старая история династии Тан", 945 г.) в форме мэн-у ши-вэй - "монголы-шивэйцы" (шивэй - китаское название совокупности древнемонгольских племён), и в "Синь Тан шу" ("Новая история Тан", 1045—1060 гг.) в форме мэн-ва бу — "племя мэн-ва". В различных киданьских и китайских источниках XII века для этих племён также использовались названия мэнг-ку, мэнгули, мангуцзы, мэнгу го. От чего именно пошло название "монгол" - предмет споров, где каждая версия имеет право на существование.

Коренные монголы делятся на нирун и дарлекин. Одна из версий гласит, что монголы дарлекин - это монголы вообще, а монголы нирун - собственно монголы.

Монгольские легенды говорят, что у них была своя "Ева" - Алан-гоа. От её старших сыновей пошли дарлекин-монголы. А от младших (рождённых от луча света) пошли нирун-монголы.

Именно нирун-монголы организовали Всемонгольское государство, а остальные племена либо образовали свои союзы, либо остались сами по себе.

Здесь и далее по тексту под татарами будут подразумеваться те племена, которые именно так и называли тогда, а не все монгольские племена, и уж тем более не современные татары. Остальные будут именоваться по именам их государственных образований.

Про изменения термина "татары" можно почитать у @Nevrus, в статье Татары. Этноним, мигрирующий больше этноса

В Степи шла борьба за главенство. Кереиты враждовали с найманами и татарами. Меркиты враждовали с кереитами и монголами. Монголы враждовали с татарами и чжурчжэнями. Татары, будучи в союзе с Цзинь подминали под себя остальных. И был только один достаточно долговременный союз через побратимство - между кереитами и монголами.

Татары поучаствовали совместно с цзиньцами в развале Всемонгольского государства. Сначала они схватили предводителя монголов и выдали его чжурчжэням, а потом в совместном походе разбили несколько племён. Всемонгольское государство развалилось на племена.

Чуть позже такой же участи чуть не последовали кереиты. Их хан тоже попал к цзиньцам и был казнён.

Цзинь устраивала регулярные походы в Степь для уничтожения кочевников, которые в свою очередь делали регулярные набеги на северо-восточные земли чжурчжэньской империи. А татары набирали силу в степи, пользуясь своим союзом.

Война между Цзинь и уже Южной Сун закончилась в 1142 году подписанием Шаосинского договора, согласно которому Цзинь получала территории к северу от реки Хуайхэ (не путать с Хуанхэ). Южная Сун обязалась выплачивать ежегодную дань.

В 1161 году Цзинь предприняла очередную попытку завоевать Сун. На этот раз неудачную, так как на северных её землях вспыхнули восстания. По результатам трёхлетней войны Сун смогла договориться об уменьшении дани.

Чжурчжэньские наместники Северо-востока и часть придворных императора проводят политику эксплуатации подчиненных им войск из кочевников в целях личного обогащения. Напряжение на северо-востоке империи возрастает.

В 1191 году, шестой император Цзинь разрешает браки между китайскими и чжурчжэньскими семьями, что существенно ускорило процесс китаизации последних. Сам император погрузился в китайскую культуру и женился на китаянке.

В это время в степи силу постепенно набирает новый предводитель монголов - Тэмуджин. К 1192 году у него уже имеется улус и 3 тумена войска из монгольских племён.

В 1195 году чжурчжэнские войска при поддержке татар глубоко уходят в монгольские степи. Однако войска обделили татар в дележе добычи, из-за чего те восстают.

На следующий год Цзинь договаривается о поддержке их нового похода, теперь против татар, с Тэмуджином как предводителем монголов и Тоорил-ханом как предводителям кереитов. Татары были разбиты. Монголы совершили долго лелеемую месть, а заодно получили и новых людей.

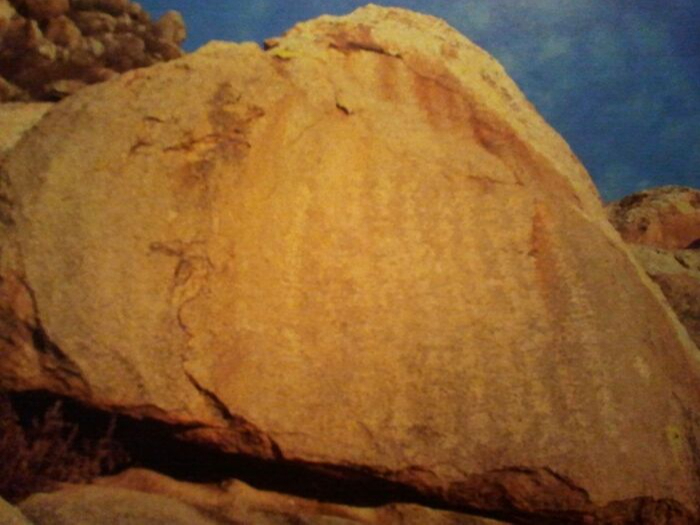

Чжурчжэньская надпись на чжурчжэньской письменности, датированная 1196 годом, на скале в Монголии, была написана в 1196 году, сразу после успешного совместного цзиньско-монголо-кераитского похода против татар.

Правительство чжурчжэней Цзинь в награду за разгром татар присвоило степным вождям высокие титулы. Тэмуджин получил титул "Джаутхури" (военный комиссар), а Тоорил - "Ван" (князь), и с этого времени стал известен как Ван-хан.

В ближайшие годы Цзинь пользуется войсками Тэмуджина для успокоения восстающих кочевников, а Тэмуджин пользуется этим, чтобы увеличивать свою власть и силу.

В 1202 году он окончательно разбивает татар. В 1203 он разбивает кереитов, так как те решили пойти на монголов войной. В 1204 наносит поражение найманам, так как те приняли к себе бежавших враждебных ханов. А в 1205 успешно сражается против меркитов. Найманский хан сбежит при этом в Каракитай.

Империя Цзинь должна была быть довольна, так как кочевникам в эти времена не до неё.

Используя нахождение сына враждебного Тэмуджину хана на территории Си Ся в качестве предлога для военного похода, в 1205 году Тэмуджин совершил набег на приграничный район, разграбив ряд поселений, и местная знать была вынужден принять монгольское господство.

Весной 1206 года у истоков реки Онон на курултае Тэмуджин был провозглашён великим ханом над всеми племенами и получил титул «каган», приняв имя Чингиз. Монголия преобразилась: разрозненные и враждующие монгольские кочевые племена объединились в единое государство - Монгольскую империю.

Вступил в силу новый закон - Яса Чингисхана. Всё население Чингисхан поделил на десятки, сотни, тысячи и тумены (десять тысяч), перемешав тем самым племена и роды. Чингисхан создал сеть линий сообщений, курьерскую связь в крупном масштабе для военных и административных целей, организовал разведку, в том числе и экономическую.

В 1206 году китайцы напали без объявления войны на чжурчжэней. Но уже через год цзиньские войска нанесли ряд поражений сунцам и вторглись на территорию Сун. Таким образом, эта война завершилась победой чжурчжэней. Согласно условиям мирного договора, цзиньцы увеличили размер дани, получили новые территории и голову китайского премьер-министра - инициатора вероломной войны.

Наиболее боеспособные войска Цзинь вынуждены были находиться на границе с Южной Сун.

В 1207 году крупная монгольская армия совершила новый поход на тангутов с большой добычей. Но главная цель похода - приведение южных соседей к покорности - не была достигнута. Монголам не удалось занять ни одной крепости.

В 1207 году в добровольно-принудительном порядке в Монгольскую империю вошли многие лесные племена, в том числе буряты, например, и енисейские кыргызы со своими данниками. Сложно было не согласиться на предложение монголов, когда оно подкреплено двумя туменами войска.

В 1207 году империя монголов выглядела примерно так:

В 1208 году умер император Цзинь, новый государь был поставлен на трон в обход правил наследования, что создало конфликтную ситуацию в руководстве империи. Чингис-хан, всё ещё формально остававшийся вассалом цзиньцев, отказался кланяться при получении известия о восшествии на престол нового императора, сказав:

"Я считаю императором в Срединной равнине того, кто отмечен Небом. Но ведь этот же является заурядным и робким, как такому кланяться!".

Император Цзинь не решился напасть на монголов за такую дерзость, решив выждать до принесения дани.

В 1209 году Монгольской империей был организован новый поход на Си Ся, к которому Чингисхан подготовился намного лучше. Осадные орудия, впервые применённые монголами, позволили им захватить город Урахай и блокировать крепость Имэнь. Дважды разбив тангутов в полевых сражениях, монголы осадили столицу Чжунсин.

Правитель Си Ся запросил мира и в знак доброй воли выдал за Чингисхана свою дочь. Итоги похода: сильно ослаблен потенциальный противник, захвачена большая добыча, монгольские войска приобрели опыт взятия крепостей и действий против армии китайского образца.

В 1211 году на сторону Чингисхана добровольно перешёл идикут уйгуров Барчук, так как уйгуры давно враждовали с тангутами и страдали от кара-киданей (с которыми воевал Чингисхан). В результате под контроль монголов без войны попал богатый и стратегически важный регион. В этом же году Чингисхану добровольно подчинились тюрки-карлуки, К тому же году монголы закончили покорение лесных племён, то есть подчинили себе практически все основные племена и народы Сибири, обложив их данью.

Монгольский хан Амбагай в плену у чжурчжэней.

Война с Цзинь рассматривалась монголами как священная. Они помнили гибель двух своих ханов от рук чжурчжэней и их союзников татар. С точки зрения монгольского общества война была необходима как акт кровной мести за гибель многих их соплеменников.

По состоянию на 1206 год "Сокровенное сказание монголов" фиксирует в составе государства Чингисхана 95 "тысяч" (то есть военно-административных единиц кочевых народов, каждая из которых может выставить как минимум тысячу воинов). После покорения лесных народов, которые могли выставить до нескольких десятков тысяч воинов, к началу внешней экспансии непосредственно монголы (включая монголизированных тюрок), которые были консолидированы Чингисханом, могли выставить не менее 130 тысяч воинов в регулярной армии, 10 тысяч человек в гвардии-кэшике, и имели примерно столько же человек резерва в виде старших сыновей в каждой семье-кибитке. Помимо них, на стороне Чингис-хана воевали союзники: карлуки, особый тумен онгутов (монгольской народности), отдельный корпус уйгуров и другие. Точное количество совокупных войск Чингисхана не известно.

По подсчетам монгольского историка Чулууны Далая, в тот период времени на территории Монголии проживало 2 миллиона человек. Поскольку семья из 5 человек могла выставить одного воина, то он сделал вывод, что вся степь могла выставить до 400 тысяч воинов. Необходимо учесть, что воином считался всадник с полным вооружением. Прислуга, оруженосцы и другие воинами не считались, но в случае необходимости участвовали в сражениях с оружием в руках.

В 1211 году остатки найманов во главе с враждебным монголам ханом. сбежавшим от меркитов, захватили власть в Каракитае.

Монгольский поход на Цзинь начался в марте 1211 года. Чингисхан лично возглавил нашествие почти стотысячной армии монголов. Разгром войск чжурчжэней в этом году и взятие северных регионов развеяло страхи перед военными силами цзиньцев у многих подвластных им народов. К Чингисхану начали переходить со своими войсками командиры цзиньских приграничных частей — китайцы и кидани по национальности. Елюй Люгэ провозгласил создание на северо-востоке независимого от Цзинь киданьского государства Ляо и стал союзником монголов.

Весной 1212 года монголы сделали второй рейд в земли Цзинь, захватив ряд городов. Эта кампания завершилась уходом монголов и возвращением чжурчжэней в разорённые крепости и города. В этой кампании Цзинь оценила опасность и организовала прочную оборону своих городов. В ходе дискуссии при императорском дворе было решено избегать открытых сражений, и стараться задерживать противника системой крепостей. Чжурчжэни располагали лучшей в мире артиллерией, которая была наиболее эффективна именно при обороне. Они сумели отбить все нападения на крупные города, но при этом бросили на произвол монголов остальные территории. Инициатива осталась в руках монголов, и они последовательно уничтожали материальную базу чжурчжэней в разоряемых землях.

Учтя преимущества, которые давала чжурчжэням в 1212 году пассивная тактика, монголы провели новую кампанию в 1213-1214 годах совместно с Си Ся, устроив для государства Цзинь сразу несколько фронтов, при этом сосредоточив собственные главные силы на самых выгодных направлениях. В итоге чжурчжэни нигде не имели успеха, а монголы, разбив выступившие против них регулярные силы цзиньцев, отправили множество облавных отрядов по всем направлениям, и те безнаказанно грабили и разоряли новые территории, проникнув уже почти во все земли Цзинь севернее Хуанхэ. Деморализованное население Северного Китая уже не хотело сражаться: за данную кампанию монголы взяли свыше 90 городов, большинство из которых сдавалось сразу или после символического сопротивления. К монголам примкнуло множество перебежчиков различного этнического происхождения со своими войсками.

Цзиньское правительство хорошо знало о плачевном состоянии империи после трёх лет непрерывных нашествий, и поэтому решило просить мира у монголов во что бы то ни стало. Перемирие в 1215 году обошлось им условиями в виде получения Чингисханом в жёны цзиньской принцессы, огромной дани в виде золота, шёлка, 500 юношей и девушек, и 3 тысяч коней.

Из-за недружелюбных действий цзиньского императора, перемирие было нарушено. Сами монголы не стали вести активные боевые действия - этим занялись соседние покорённые народы. В это время на сторону монголов переходит всё больше и больше чжурчжэньских полководцев и племён, бывших под властью империи Цзинь.

Южная Сун, почувствовав слабость Цзинь, решила нанести удар в 1216 году. Начало войны сложилось удачным для Сун, но в дальнейшем китайцы завязли в борьбе с чжурчжэнями. В 1223-1224 чжурчжэни нанесли ряд поражений китайцам, что привело к заключению мира.

После покорения основной части империи Цзинь монголы начали войну против Каракиданьского ханства, которым правил их враг. Монголы разрешали мусульманам публичное богослужение в Каракитае, запрещённое ранее найманами, что способствовало переходу всего оседлого населения на сторону монголов. Каракитай ушёл под власть Монгольской империи, что открыло ей дорогу к Хорезму.

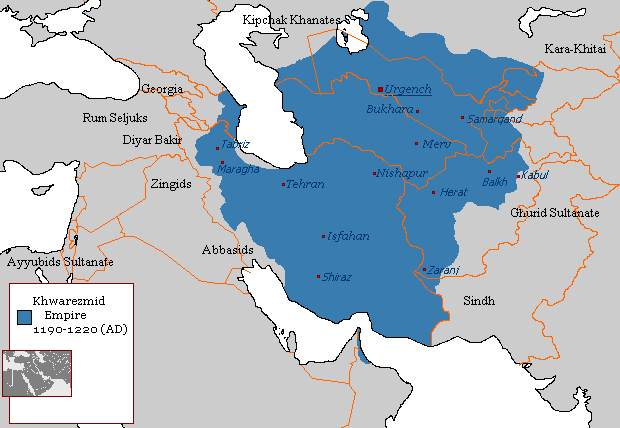

Хорезмшах Ургенча правил огромным мусульманским Хорезмским государством, простиравшимся от Северной Индии до Каспийского и Аральского морей, а также от современного Ирана до Кашгара.

Чингисхан ещё в 1215 году договорился с Хорезмом о добрососедских торговых отношениях. Вскоре после того, как посольство Чингисхана вернулось из Хорезма, он послал туда своих первых купцов. Это был большой и богатый купеческий караван, состоявший из 450 мусульманских купцов и нескольких десятков монгольских офицеров. Они были схвачены и убиты, обвиненные в шпионаже Инальчиком Кайыр-ханом, правителем Отрара. Это стало удобным предлогом для организации грандиозного похода монгольской армии.

Хорезм

Вместо того, чтобы выполнить требование по выдаче Кайыр-хана монголам, Мухаммед обезглавил одного из послов монгольского хана, а остальных отпустил, предварительно обрезав им бороды. Вторжение монгольской армии в Хорезм стало неизбежным.

Перед началом военных действий монголы провели глубокую широкомасштабную разведку сил противника. Когда в ставке монгольского хана свели воедино все донесения информаторов, было решено сделать ставку на внезапность и мобильность монгольских войск. Для похода на Хорезм Чингисхан подготовил, по разным данным, от 150 до 200 тысяч человек.

Весной 1219 года, не окончив завоевания Китая, Чингисхан отправил войска на запад, в Среднюю Азию. Хорезмшах и поддержавшие его сановники и полководцы, недооценивая осадное искусство монголов, полагались на крепость городов. Если город удавалось взять штурмом после упорного сопротивления монгольские полководцы производили "всеобщую резню", а оставшихся жителей, выгнав их предварительно в поле, делили между воинами, которые обращали их в рабство. Порою вместе с городами вырезывались и их сельские округи. После резни пленных писцов заставляли подсчитывать число убитых. За три года (1219—1221) под ударами монголов пало царство Мухаммеда Хорезмшаха, простиравшееся от Инда до Каспийского моря, его восточная часть была завоёвана.

Монгольские воины в стальном и кожаном пластинчатом панцире, XIII в.

В 1219 году Чингисхан, вторгнувшись в Среднюю Азию, запросил у Си Ся военную помощь, однако император и его военачальник Аша отказались от участия в походе, заявив, что если у монгольского хана недостаточно сил для ведения войны, он не имеет права претендовать на верховную власть. Чингиз этого не забудет.

На всей территории Хорезма только правитель Газнийского удела Джелал ад-дин смог трижды нанести поражение монголам. В итоге он сбежал в Дели и еще с десяток лет продолжал борьбу против монголов.

Тумены Джэбэ и Субэдэя прошли через Северный Иран и вторглись на Южный Кавказ, приводя города к покорности переговорами или силой и собирая дань. Через Дербентский проход они проникли на Северный Кавказ, разгромили аланов, подкупив их союзников половцев, а затем и самих половцев. Весной 1223 года монголы разбили объединённые силы русских и половцев на Калке, но при отходе на восток потерпели поражение в Волжской Булгарии. Остатки монгольских войск в 1224 году вернулись к Чингисхану, который находился в Средней Азии.

По возвращении из Центральной Азии Чингисхан в 1225 году выступил против тангутов с войском численностью около 180 тысяч человек. Весной и летом 1227 года тангутское государство было уничтожено.

Чингисхан умер в начале осени (или в конце лета) 1227 года на территории тангутского государства сразу после падения столицы Чжунсин (современный город Иньчуань) и уничтожения тангутского государства. Согласно завещанию, преемником Чингисхана стал его третий сын Угэдэй.

Смерть Чингиза на время отложила окончательное решение чжурчжэньского вопроса, и Цзинь получила передышку.

Думаю, что самое время остановиться в этом рассказе.

Итоги правления Чингиза.

При покорении найманов Чингисхан познакомился с началами письменного делопроизводства, часть находившихся на службе у найманов уйгуров поступили на службу к Чингисхану и были первыми чиновниками в монгольском государстве и первыми учителями монголов. По-видимому, Чингисхан надеялся впоследствии заменить уйгуров этническими монголами, так как велел знатным монгольским юношам, в том числе и своим сыновьям, учиться языку и письменности уйгуров. После распространения монгольского владычества, ещё при жизни Чингисхана, монголы пользовались также услугами чиновников и священнослужителей покорённых народов, в первую очередь китайцев и персов.

В области внешней политики действия Чингисхана по упокоению врагов привели к расширению пределов подвластной ему территории. Для стратегии и тактики Чингисхана были характерны тщательная разведка, внезапность нападения, стремление расчленить силы противника, устройство засад с использованием специальных отрядов для заманивания неприятеля, маневрирование крупными массами конницы и так далее.

Внимательно читавшие серию статей могли обратить внимание, что Чингиз не придумал ничего принципиально нового, кроме Ясы. Административное деление, выделение тяжеловооруженной гвардии, введение письменности и т.д. и т.п. - всё это уже было в Степи.

Становлению Монгольской империи весьма способствовали внутренние проблемы соседних государств, жители которых иногда добровольно переходили на её сторону.

мне просто клип нравится