Пограничное расстройство личности (конспект лекции А.Лэнгле).

Если мы сфокусируем пограничное расстройство личности (ПРЛ) до одной точки, то можно сказать, что это человек, страдающий от нестабильности своих внутренних импульсов и чувств.

Люди с ПРЛ могут испытывать яркие чувства, от любви до ненависти, но особенность в том, что эти чувства возникают только в процессе взаимодействия с другими людьми. И эти импульсы — это способ, которым они устанавливают контакт с миром.

Если посмотреть на симптомы ПРЛ, то первый — постоянные отчаянные попытки избежать отвержения, как реального, так и воображаемого. И это центральный симптом. Они не могут выдерживать одиночества. Даже точнее — не одиночества, а оставленности. Они могут быть наедине с собой, но не переносят, когда их кто-то оставляет.

Второй симптом вырастает из первого — очень высокая интенсивность и нестабильность личных отношений. Человек с ПРЛ то идеализирует, то обесценивает своего партнера, и это может происходить чуть ли не одновременно.

Третий симптом — эти люди не знают, кто они. Их представление о себе тоже очень нестабильно. Они не понимают, что с ними происходит, что для них на самом деле важно. Сегодня может быть одно, а завтра другое. Это такая же нестабильность в отношениях с самими собой, как и с другими людьми.

Четвертый симптом — это импульсивность.

К ней их подталкивает нестабильность. И особенность этой импульсивности в том, что она вредит им самим. Скажем, они могут устраивать сексуальные эксцессы, или потратить большое кол-во денег. Или они могут злоупотреблять ПАВ. У них могут быть мощные импульсы, тяга к тому, чтобы напиться, а потом — долгие месяцы никакого алкоголя. И зависимость, которая может возникнуть — это часто следствие их РЛ. Булимия — чаще у женщин. Опасное вождение на высокой скорости. Многие из этих импульсов приводят их к опасности.

Пятый симптом. Люди с ПРЛ живут настолько близко к грани бытия, что они часто могут совершать попытки суицида.

У них есть этот импульс, направленный на себя и им не так уж сложно совершить эту попытку, и они не так уж редко умирают от суицида.

Шестой симптом — эмоциональная неустойчивость. Их настроение может меняться очень быстро и очень сильно. То у них депрессия, через час раздражение, через пару часов — тревога.

Седьмой симптом — хроническое преследующее их чувство внутренней пустоты. Внутри себя они не чувствуют ничего, испытывая пустоту они постоянно ищут каких-то внешних стимулов, толчков в виде секса, веществ или чего-то еще, что бы их подтолкнуло, чтобы что-то почувствовать.

Восьмой симптом — неадекватно сильный гнев, который сложно контролировать. Они часто демонстрируют свой гнев. Для них нет проблемы кому-нибудь врезать, кого-то побить на улице, кто к ним пристает или дотрагивается до них.

Девятый симптом — паранойяльные проявления воображения или симптомы диссоциации. Они чувствуют, что другие люди хотят им повредить, контролировать их. Или у них может быть внутренняя диссоциация, они могут испытывать чувства и импульсы, одновременно не осознавая их.

Если посмотреть на эти симптомы, то можно выделить три основных группы.

1.Интенсивность импульсов.

2. Нестабильность.

3. Импульсивность поведения, которое подчинено динамическим импульсам.

Все это придает их личности очень большую энергию. И мы видим, что это настоящее страдание. И когда эти люди действуют под влиянием импульсов, это значит, что они не принимают решения о своем поведении, а с ними что-то происходят. Они могут не хотеть вести себя таким образом, но не могут подавить себя или сдержать. Этот импульс настолько силен, что они должны подчиниться ему или взорваться.

А теперь с поверхности мы пойдем в глубину, чтобы понять суть их страдания.

Чего им не хватает, что они ищут?

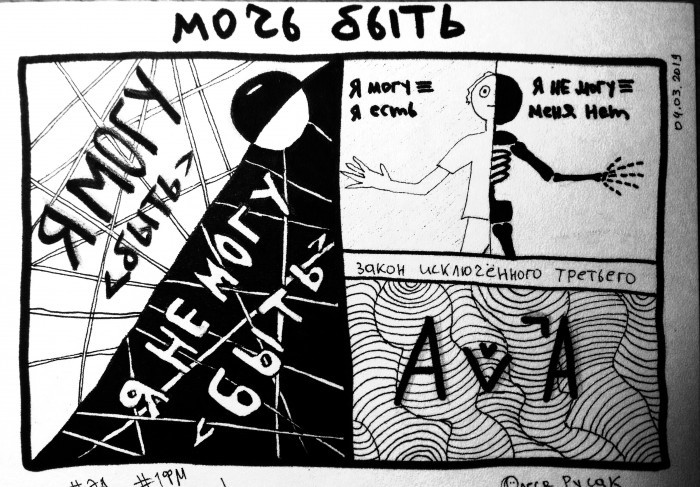

Они ищут себя. Они постоянно ищут себя в себе и не могут найти, они не понимают, что они чувствуют. Их чувства говорят им, что их не существует. Я могу работать думать, общаться, но существую ли на самом деле? Кто я такой?

И, конечно, жить в таком состоянии очень трудно. Можно рационально к себе относиться, но из этого внутреннего ощущения сложно жить. Человек хочет выйти из этого состояния внутренней серости и пустоты.

Как же он пытается разрешить эту ситуацию? Он стремиться испытать какое-то переживание, которое спасет его от этой пустоты. И в первую очередь это переживание в отношениях. Когда они в отношениях, у них появляется жизнь, они чувствуют, вот теперь-то я существую. Им нужен рядом кто-то, чтобы благодаря этому человеку, у них возникло ощущение самого себя.

Но если рядом нет другого, и они находятся с ложной ситуации, им надо почувствовать себя, свое тело. Они могут резать себя ножами или лезвиями. Или они могут тушить сигареты о свою кожу, или прокалывать иголкой. Или пить очень крепкий алкоголь, который жжет изнутри. Совершенно разные способы. Но чувство боли — приносит удовольствие. Потому что когда я испытываю боль, у меня возникает ощущение, что я существую. У меня возникают какие-то отношения с жизнью. И тогда я понимаю — вот он я.

Итак, человек с ПРЛ страдает, потому что у него нет представления о себе, потому что он не чувствует себя. У него нет внутренней структуры я, ему постоянно нужен аффективный импульс. Без импульса, он не может выстроить структуру я. И возникает ощущение, что если я не чувствую, то я не живу. А если я не чувствую, то я — не я, я не являюсь собой. И это верно, если мы не чувствуем, мы не можем понять, кто мы, сама такая реакция на отсутствие чувств нормальна.

Но способ, который они выбирают, дает облегчение здесь и сейчас, но не дает доступа к своим чувствам. И у человека с ПРЛ могут возникать фейерверки чувств, а потом опять темные ночи. Потому что он применяет неправильные способы, чтобы испытать чувства, например, чтобы утолить свой эмоциональный голод, они могут злоупотреблять отношениями.

Можно представить себе, что пограничные пациенты близки к депрессивным, но есть разница. У депрессивного человека есть ощущение, что сама жизнь нехороша. Он тоже испытывает нехватку жизни. Но сама жизнь нехороша. Тогда как у человека с ПРЛ может быть ощущение, что жизнь хороша, жизнь может быть очень прекрасна, но как ее достичь?

Пойдемте еще немного вглубь. Откуда берется нестабильность, переход из противоположности в противоположность, из черного в белое?

Люди с ПРЛ имеют позитивный опыт встречи, и переживают его как нечто очень ценное. Когда они чувствуют любовь, они чувствуют большую жизнь внутри себя, как и мы все. Например, когда их хвалят перед какой-то группой людей, они могут испытывать очень хорошие чувства и начинают ощущать себя. Мы все так реагируем на эти ситуации — они приближают нас к самим себе.

Но мы в норме и так находимся в достаточно близких отношениях с собой. Тогда как человек с ПРЛ начинает с нуля. То у него внутри пустота, полное ничто, то он испытывает любовь, похвалу и внезапно приближается к себе. То у него не было ничего, никакого ощущения и вдруг такое яркое. И это его приближение к себе возникает только благодаря тому, что есть кто-то другой. Это не его собственный в нем укоренненый процесс, а процесс, который зависит от чего-то внешнего. И этот человек примерно как голограмма: смотришь на нее и кажется, что это что-то настоящее, но это просто эффект внешних пересекающихся лучей.

И тогда люди, которые его любят, хвалят, воспринимаются, как абсолютно хорошие, идеальные, потому что они позволяют почувствовать себя так хорошо. Но что же происходит, если эти люди вдруг говорят что-то критическое? И человек с этой высоты внезапно проваливается не просто туда, где он был, а куда-то еще глубже. Он начинает чувствовать, что другой человек разрушает его, уничтожает. Он уничтожает его ощущение себя, причиняет боль.

И, конечно, разумно представить себе, что человек который делает такие гадости, просто плохой человек. Тот самый человек, который казался ангелом, вдруг кажется дьяволом. И этот опыт можно назвать адским, потому что человек вновь не понимает, кто он. Когда он выпадает из этого симбиоза с людьми, которые дают ему хорошие чувства, и выпадение из этого симбиоза настолько болезненно, что это переживание нужно отделить. Разделить, разорвать что-то, что его с этим чувством связано.

Он может разделить другого человека во времени, например, отца или мать — раньше он был такой прекрасный, а теперь дьявол, потому что внутренне эти переживания очень трудно совместить с одним человеком. В один момент отец хвалит, говорит что-то хорошее. Но как же тогда можно представить себе, что тот же самый отец может в другой момент сказать, а теперь у тебя вот такая ерунда, мусор, переделай это пожалуйста.

И если в норме мы понимаем, что критика и похвала, позитивное и негативное — это все отчасти общая реальность, то для пограничного человека невозможно их вместе соединить. Потому что в один прекрасный момент у них отличные отношения с собой, а в следующий — пустота и только боль внутри. И человека, которого он только что любил, он вдруг начинает ненавидеть. И эта ненависть вызывает много гнева и он может проявлять агрессию или возникают импульсы, чтобы ранить себя. И эта разделяющая диссоциативная реакция характерна для пограничных личностей.

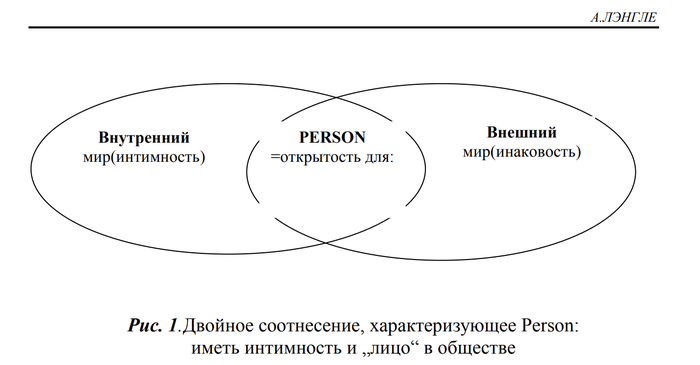

Это разделение связано с тем, что они не хотят испытывать те чувства, которые испытывают, когда их критикуют. Критика настолько болезненна, что они чувствуют, что растворяются. И они защищают себя, пытаясь поддерживать этот симбиоз. Чтобы вернуться в то состояние, когда их любили, хвалили, потому что это то состояние, в котором они могут жить. Но это внутреннее позитивное ощущение себя искусственно, в том смысле, что оно целиком зависит от другого человека. У них нет внутреннего представления о себе, поэтому они все проецируют вовне, и пытаются вовне что-то понять.

Можно сравнить это с поведением пятилетнего ребенка: он может закрыть глаза и думать, что этого больше нет. Тоже самое делает пограничный человек на психологическом уровне: он отделяет что-то и этого как бы больше нет.

Что говорит нам феноменологический подход и экзистенциальный анализ? Что приводит человека к утрате себя?

Эта утрата себя связана с двумя вещами.

С одной стороны они постоянно переживают насилие и какое-то непостоянство других, во власти которых они находятся. В их прошлом могут быть травматические опыты, связанные с эмоциональным или сексуальным насилием.

Когда человек просто не может понять, когда их хороший родственник так себя повел. Эти противоположные опыты переживания, связанные с важными для них людьми как бы разрывают их в разных направлениях. Часто это люди, выросшие в семьях, где было много напряжения, скандалов, амбивалентности.

Опыт, вынесенный с детства, можно сформулировать феноменологически так.

Взрослый, или кто-то из внешней среды говорит им: будь здесь, делай что-то. Ты можешь быть здесь, но ты не имеешь права жить. Т.е. пограничные дети чувствуют, что они имеют право быть, но быть только в качестве предмета, средства для решения каких-то чужих задач. Они не нужны как человек, у которого есть свои чувства, который хочет по своему реагировать на жизнь, вступать с ней в отношения. Они нужны только как инструменты.

И это самая первая форма вот этого внутреннего разделения, когда человек вырастает вот с таким мессаджем, с таким переживанием, и это основа его будущего разделения.

Но в ответ на эту реальность у него возникает внутренний импульс: но я же хочу жить, я хочу быть самим собой! Но ему не позволяют быть самими собой. И этот внутренний голос подавляется, заглушается. И остается всего лишь импульсом.

И эти импульсы пограничного человека — это совершенно здоровые импульсы, направленные против внешней агрессии. Против внешней реальности, которая заставляет его разрываться, разделяться, не быть собой. Т.е. снаружи их отделяют от них самих, разделяют, а изнутри идет своего рода бунт против этой ситуации.

И отсюда идет постоянное напряжение.

С пограничным расстройством связано очень мощное внутреннее напряжение. И это напряжение придает их жизни интенсивность. Это напряжение им нужно, оно важно для них. Потому что когда они испытывают это напряжение, они немножко чувствуют жизнь. И они даже не сидят расслаблено, спокойно, они все время как бы немножко подвешены, их мускулы напряжены. Он сидит в своем пространстве, на своей опоре.

И благодаря этому внутреннему напряжению, он защищает себя от внутренней боли. Когда у него нет напряжения, когда он находится в состоянии полного расслабления, он начинает испытывать боль, связанную с бытием самими собой. Как больно быть самим собой! Если бы не было внутреннего напряжения, он как бы сел бы в кресло с гвоздями. И вот это внутреннее напряжение с одной стороны придает ему жизнь, с другой защищает его от внутренней боли.

Мы задумались о том, как же человек приходит к этому состоянию разделенности, разрыва и увидели, что его жизненный опыт приводит его к такой ситуации. Сама жизнь была для него противоречива.

Еще одна особенность, это развитие некоторых образов. Вместо того, чтобы видеть реальность таковой, какова она есть, человек с ПРЛ создает для себя идеальный образ реальности. Его эмоциональный вакуум заполняет мыслями, воображением. И эти воображаемые образы, придают пограничному человеку некоторую стабильность. И если кто-то начинает разрушать этот внутренний образ или если реальность ему не соответствует, то он реагирует на это импульсивно.

Потому что это утрата стабильности. Любое изменение образа того, как ведет себя отец или мать приводит к ощущению утраты опоры.

Что же происходит, когда этот образ разрушается или изменяется? Тогда образ идеального человека заменяется другим. И для того, чтобы убедиться, что такой утраты идеала больше не произойдет, образ человека, который был идеальным они превращают в полную противоположность. И благодаря этому изменению образ дьявола больше не придется менять, можно быть спокойным.

Т.е. образы заменяют собой те чувства, мысли и реакции на реальность, которые помогают жить и обходиться с этой реальностью. Идеальные образы становятся более реальными, чем реальность. Т.е. они не могут принять то, что им дано, что на самом деле есть. И вот эту пустоту из-за того, что они не принимают реальность, они заполняют образами.

Самое глубокое переживание пограничного пациента — это боль. Боль, от того, что если ты уходишь, то я утрачиваю себя. Поэтому это подталкивает их затягивать других людей в отношения, не выпускать их. Понимаете ли вы в чем суть боли пограничного пациента? Основная идея в том, что если другой меня бросает или я перестаю чувствовать боль, то я утрачиваю связь с самим собой, это как своего рода ампутация чувств. Чувства угасают, внутри все становится темно и человек утрачивает контакт с собой. Он чувствует, что его не принимают, не видят, не любят таким, какой он есть и этот опыт в прошлом приводит к тому, что он не принимает и не любит сам себя.

Их поведение в отношениях можно описать как "я не с тобой, но и не без тебя". Они могут быть в отношениях только тогда, когда они в этих отношениях доминируют и когда эти отношения соответствуют их идеальному внутреннему образу. Потому что у них есть очень много тревоги, и когда другой человек уходит от них или делает что-то иное, это вызывает еще больше тревоги.

Для них жизнь — это постоянная битва. Но жизнь должна быть простой и хорошей.

Им приходится постоянно бороться и это не справедливо. Им сложно обходиться с собственными потребностями. С одной стороны у них есть ощущение, что у них есть право на их потребности. Они нетерпеливы и жадны по отношению к своим потребностям. Но в то же время они не способны что-то хорошее для себя сделать, они могут сделать это только импульсивно. Они не понимают кто они, и поэтому провоцируют других людей.

Итак, пограничные пациенты очень часто проявляют агрессивность, когда чувствуют, что кто-то их бросает или не любит, но когда они чувствуют, что их любят, когда с ними обходятся хорошо, они очень теплые, добрые и милые.

И если, например, через пару лет брака партнер говорит, что я хочу развестись, то пограничный может изменить свое поведение таким образом, что жизнь в браке становится прекрасной. Или он может отреагировать импульсивно и сам первым подать на развод или расстаться. И предсказать как он именно он будет себя вести очень сложно, но это явно будет экстремально.

Они живут экстремальной жизнью, они могут работать на полную катушку, ездить на полной скорости, или заниматься спортом до изнеможения. Например, один мой пациент катался на горном велосипеде и спускался с горы на такой скорости, что он понимал, если на его пути попадется что-то, он сломает себе шею. И точно так же ездил на своем БМВ, и чувствовал, что если на дороге окажутся листья, то его с дороги снесет. Т.е. это постоянная игра со смертью.

Как же мы можем помочь пограничному человеку в терапии?

В первую очередь им нужна конфронтация. Т.е. нужно встречаться с ними лицом к лицу и показывать им себя. Оставайтесь с ними в контакте, но не позволяйте им реагировать импульсивно. Не поддавайтесь на их импульсы и говорите, например, "я хочу это обсудить, но хочу обсудить спокойно". Или, "нужно ли вам действительно вести себя так агрессивно, мы можем обсудить это вполне спокойно".

Т.е. с одной стороны оставайтесь с ними в отношениях, продолжайте протягивать им руку, но не позволяйте обходиться с вами так, как диктуют их импульсы. И это лучший способ для пограничных пациентов, как они могут научиться переключать свои импульсы и вступать в контакт.

Самое худшее, что можно сделать, это при конфронтации с ними отвергнуть их и отпихнуть их. И это стимулирует их психопатологию. Только в том случае, если вы эту конфронтацию совмещаете с поддержанием контакта, продолжаете быть с ними говорить, тогда они могут выдержать эту конфронтацию.

Демонстрируйте им ваше уважение. Например, "я вижу, что вы сейчас очень раздражены, взбешены, наверное, это что-то важное для вас, давайте мы об этом поговорим. Но прежде вы успокойтесь и после этого мы поговорим об этом".

И это помогает пограничному пациенту понять как он может быть, кем он может быть в ситуации, когда к нему подходит другой человек и позволяет ему вступить в контакт. И это очень важный ресурс, который можно использовать и в отношениях с пограничными людьми, которые для нас коллеги, партнеры. Это не может их вылечить, этого мало, но это такое поведение, которое не стимулирует их расстройство еще больше. Это дает им возможность немного успокоиться, и вступить с ним диалог.

Можно работать с пограничным человеком в одной команде десятилетиями, если вы знаете, как с этим человеком обходиться. И если вы сами при этом достаточно сильны, как личность. И это вторая важная вещь. Если вы слабы, или у вас есть травматический опыт, связанный с агрессией, вы чувствуете себя травмированным, то вам будет очень тяжело находиться в отношениях с пограничным пациентом. Потому что обходясь с ним, нужно постоянно быть укорененным в себе. И это нелегко, этому нужно учиться.

И вторая вещь, которой пограничные пациенты должны научиться — это выдерживать себя и выносить свою боль.

И если посмотреть очень кратко на психотерапевтический процесс, то он всегда начинается с консультативной работы. Помочь на первом этапе обрести некоторое облегчение внутреннего напряжения, облегчение в жизненной ситуации. Мы работаем как консультанты с их конкретными проблемами в отношениях в их жизни, на работе. Помогаем им в принятии решений, в обретении жизненной перспективы, и в каком-то смысле это обучающая работа. Мы помогаем им учиться замечать свою агрессию.

Эта работа продолжается первые пару месяцев, полгода, иногда больше. Эта работа на консультативном уровне необходима, чтобы получить доступ на более глубокий уровень. Для пограничного пациента не очень помогают фармакологические средства, лекарства.

И после первого этапа облегчающей работы связанной с консультированием по жизненным проблемам, мы переходим на более глубокий уровень. Мы учим их занимать позицию. Позицию по отношению к самим себе. Лучше видеть себя.

Например, мы можем спросить, "что ты думаешь о себе, о своем поведении?" И обычно они отвечают что-то вроде, "особо я не задумывался, я не достаточно ценен, чтобы задумываться". И в процессе работы вы пытаетесь понять, как так вышло и как им придти к тому, чтобы уважать себя.

И первая часть этой работы — это работа с самим собой. А вторая часть — это работа над отношениями с другими людьми и биографическим опытом. И в процессе терапии у них может возрастать боль и возникать суицидальные импульсы. Они испытывают ампутацию утраты чувств. И мы можем давать им информацию, что боль, которую вы испытываете не может вас убить, попробуйте просто выносить ее. Очень важно помочь им войти в процесс внутреннего диалога с собой. Потому что терапевтические отношения — это зеркало, которое отражает то, как они чувствует себя внутри, как они с собой обходятся.

Психотерапия пограничного пациента — это сложное искусство, это один из самых сложных диагнозов в смысле работы с ними. На протяжении долгих лет у них могут быть суицидальные импульсы, они могут агрессивно обходиться с терапевтом, сваливаться обратно в свое расстройство. Такая терапия продолжается 5 - 7 лет, вначале с еженедельными встречами, потом раз в 2 - 3 недели.

Но им нужно время для того, чтобы вырасти, потому что когда они приходят в терапию, они как маленькие дети 4 -5 лет. И сколько нужно времени для того, чтобы ребенок вырос и стал взрослым? Мы вырастаем за 20 -30 лет, а они должны за 4 - 5 лет. И большинстве случаев им приходится обходиться еще и со сложными жизненными ситуациями, которые над ними совершают очень большое насилие. Т.е. им нужно совершать очень большое усилие, чтобы обходиться со своими страданиями и оставаться в терапии.

И сам терапевт тоже может многому научиться, вместе с ними мы тоже вырастаем. Поэтому работа с пограничными пациентами стоит того, чтобы ею заниматься.