Магаданская область, Сусуманский район

Несколько дней шли дожди. Район отрезан от остальной области.

Колымские «робинзоны»

Как муж и жена устроились работать на метеостанцию в глухой тайге, чтобы заработать на квартиру

Четыре года назад 29-летняя Ольга и 32-летний Евгений жили в небольшом городке Бердске под Новосибирском. Ольга выучилась на медицинского физика, но работать по специальности не пошла и устроилась в ресторан быстрого питания. Женя сходил в армию и устроился в тот же ресторан. Там они и познакомились.

Четыре года назад Оля и Женя решились уехать от ресторанов и концертных площадок, ухоженных парков и автомобильных пробок, политики и доставки, словом — от всего, что составляет нашу привычную жизнь. С 19 февраля 2021 года на краю земли, на колымской станции Коркодон они работают метеорологами, чтобы без ипотеки купить квартиру в родном городе.

С собой супруги взяли только самое необходимое (включая чемодан книг), по дороге приютили кота и отправились в место, где для диких зверей человек — лишь ещё одно специфическое животное, а совсем не царь природы.

Связаться с колымскими «робинзонами» непросто — интернет у них «рабочий», по которому можно передавать только метеосводки. Лимит — 50 Мб в месяц. В прошлом году супруги подключили спутниковый интернет за 18 тысяч рублей в месяц, но и он частенько отваливается. Бывает, молодые люди сидят без связи неделями.

Этот текст мы составили из дневниковых записей, которые Ольга передала нам, её постов в блоге на «Пикабу» и её ответов на наши вопросы, добытых в многонедельной переписке.

Самая обычная пара

— В нашей сети [ресторанов] говорили, что мы с Женей работаем больше всего. Он тоже работал без выходных. В последние дни апреля 2019 года у меня возникла идея сгонять на пару дней в Новосибирск в аквапарк, просто развеяться. С ребятами на работе обсуждала эту затею, и один сказал, чтобы я срочно писала Жене, потому что он тоже хотел съездить в Новосибирск.

Я не подумала ничего романтического и написала. Женя согласился. Мы отлично провели время в аквапарке. Я была в восторге от поездки.

Уехать с человеком, которого близко знаю пару месяцев, в другой город… Хоть и недалеко, но для меня это было целое событие. Я жила дома с мамой до 23 лет. Училась и работала. Была комнатным человеком. А тут БАЦ, и всё.

Свадьба была скромной: платье — с получения диплома, туфли одолжила у подруги. Жених взял туфли брата, а рубашка осталась с его первой свадьбы.

Мы были самой обычной парой: снимали квартиру, имели немного долгов и финансовые обязательства перед пожилыми родителями. В общем, как большая часть молодых пар. Планов на жизнь не строили и просто жили.

Как-то после работы я зашла к подруге. Она посетовала, что вчера попрощалась с друзьями: те поехали работать на север за какими-то хорошими деньгами. [Рассказала,] что там можно работать семьёй и получать 240 тысяч на двоих. Для нас такая зарплата была космической. Да и сейчас тоже… На тот момент муж получал в районе 50, а я — в районе 30.

Как только эта информация попала мне в уши, я вышла из кафе и позвонила мужу.

Наш разговор:

— Если прямо такая зарплата, то поехали.

— Ну всё, значит, едем.

Помню это хорошо. То, как мы тогда легко и быстро приняли решение, осознали уже позже, на станции, когда поняли, в какие условия залезли.

Собаки, плесень и кот с лесопилки

Первый раз летели на самолёте. Первый раз оказались так далеко от родных мест. В Новосибирске тогда были морозы под –45, так что Магадан показался просто раем — встретил нас тёплой погодой, всего –15 градусов.

По прилёту поехали в управление [Росгидромета]. Первые пару дней жили в нормальной квартире, но для управления это было очень дорого, и нас переселили в общагу — жуткий домик на сопке. Без туалета. Без воды. Ещё там была куча бродячих собак, которые сбились в стаи. Ходить в общий туалет на улице было целое испытание, собаки постоянно нападали, поэтому мы ходили только вдвоём.

Там мы прожили пару дней, и нас опять переселили — в общагу [Магаданского медицинского] колледжа, на этаж для бюджетников. Там помимо нас жили ещё росгвардейцы. Наша комната была жуткой. Плесень от пола до потолка. Очень-очень старая мебель. Но там хотя бы был душ, стиральная машинка, нормальный туалет. Конечно, всё общее. Но [по сравнению с домиком на сопке] это был люксовый номер отеля пять звёзд.

Как раз в этой общаге познакомились с нашим будущим котом.

В самом начале пути, по приезде в Магадан, решили, что нам нужен хищник для устранения мышей на станции. И нашли на «Авито» Локи. Он жил на лесопилке, нам привезли его чумазым.

Пока были в Магадане, гуляли по прекрасной бухте Нагаева, там очень хорошо оборудована набережная. Обошли достопримечательности. Магадан — неплохой город, но делать там нечего. Если бы не вахтовики, он совсем бы заглох. А если бы не времена репрессий, его бы и не было.

Уединение за 180 тысяч

Выучиться для работы на станции можно тремя путями: спринт из трёхмесячных курсов в Новосибирском геодезическом колледже по профессии «гидрометнаблюдатель», средняя дистанция из года в том же колледже по той же профессии или марафон из четырёх (может, уже и пяти) лет высшего образования в Санкт-Петербурге по профессии «метеоролог» (плюс «вышки»: можете потом работать синоптиком или метеорологом непосредственно в управлении Росгидромета).

Мы не парились и закончили трёхмесячные курсы, потому что очень торопились заработать «миллионы», о которых рассказали знакомые.

[Оказалось,] трудоустройство — квест посложнее обучения. Ибо ты пишешь и звонишь в другие города, не зная зарплаты, не зная ничего вообще. На курсах у преподавателей пытаешься что-то узнать, но на деле у всех управлений разные правила, разный уровень зарплаты, разное обеспечение, разный уровень оснащения и автоматизации станций. У самого колледжа есть список заявок со всех сторон нашей необъятной, но все, конечно, хотят туда, где больше платят, а реальный размер зарплаты тебе могут сообщить только те, кто работает на станции.

На момент нашего окончания курсов заявки были с мест, где платят очень мало (к примеру, из Якутии), но мы не сдавались и бомбили управление Магаданской области. Да, тут не самые большие зарплаты, но северные надбавки платят сразу и станции оснащены автоматическим комплексом.

Не прогадали. Сначала, правда, тоже получали немного — около 50 тысяч каждый. А затем наш начальник уехал. Не потому что мы такие ужасные, просто хотел на станцию у моря. Мы были только рады, потому что работать в таких условиях за 50 тысяч рублей без надежды на что-то большее — ужасно.

С августа 2022 года работаем вдвоём. Наша общая зарплата — в районе 180 тысяч после вычета налогов, это за 6,5 ставок. Мой муж — техник-метеоролог (плюс подсобный рабочий), получает около 80 тысяч. Я — начальник станции (плюс техник-метеоролог), получаю около 100 тысяч.

Наша станция — метеорологическая станция второй категории. Полный штат — пять человек: один начальник, три техника-метеоролога, один подсобный рабочий.

Начальник ведёт бухучёт и журнал безопасности, отправляет заявки на снабжение, поддерживает в коллективе здоровую атмосферу и следит, чтобы правила внутреннего распорядка выполнялись (не пить, не бить, не убить). Техник-метеоролог ведёт наблюдения и фиксирует данные. Это надо делать каждые три часа, начиная с полуночи по Гринвичу (в Магадане это полдень — прим. ред.). Подсобный рабочий обязан следить за тем, чтобы генераторы и батареи работали, чтобы не текло и не дуло, чтобы постройки станции были в хорошем состоянии — в общем, он должен быть рукастым батей.

В нашем управлении начальник выполняет также обязанности метеоролога, но так не на всех станциях. Где-то начальник — это только начальник, тогда зарплаты маленькие и народу куча. Смысл ехать — только если ты уже на всё накопил и теперь просто хочешь на белых мишек посмотреть и на «Сомове» покататься.

Вдвоём на полуторке

Месяц мы стажировались в управлении [Росгидромета]. Как потом оказалось, просто ждали погоды для вертолёта и начальство. Начальников тоже закинули на станцию. Они пробыли на ней ровно 20 минут. Потом ещё залетели на соседнюю станцию, осмотрели новый модульный дом.

Жилой дом состоит из трёх помещений. С одной части дома — вход в дежурное помещение [откуда передают информацию и где стоят приборы]. С другой части — вход в две квартиры для работников. Чисто физически в доме могут проживать две семьи или два одиноких мужчины. Если людей будет прямо много, то кто-то ещё может жить в дежурном помещении.

«Квартира» — это в реальности одна комната площадью в десять квадратных метров. И в этой малютке ещё и вдвоём жить надо.

Кровати — полуторки. Если оба в семье грузные, то [вдвоём на одну кровать] не влезете. Но нам повезло, мы худые. В комнате — печь, раковина, стол, кровать и шкаф для вещей. Скудно, но жить можно.

Мы жили в одной комнате. То есть зимой ты всё время в замкнутом пространстве. Только когда работаешь, можешь находиться в дежурном помещении.

Рыжик, Рокки и Петрович

На станции до нас жили две собаки — Рыжик (14 лет) и Рокки (6 лет). Честно, когда мы приехали и увидели состояние животных, были в шоке. Мороз, а у двух собак одна будка, в ней жил Рыжик, а Рокки — за листом шифера. Собак плохо кормили, они были в плохом состоянии. Обе ходили по малой нужде с кровью.

Мы их откормили, буквально через пару недель всё стало гораздо лучше. Потом Рокки даже стал толстячком.

Рыжик уже тогда был почти слепой и глухой. К весне — не понимал, что пора идти в туалет. При этом когда приезжали охотничьи собаки-самочки, ещё бегал за ними. Но в наше первое лето в один из дней — не проснулся. Достойная смерть для хорошей собаки.

А ещё весной 2021 года, когда приехали обстановщики (о них позже — прим. ред.), нам привезли Петровича, плод любви Рокки и какой-то залётной дамы. Летом он ходил на судне с обстановщиками, но в конце августа, когда нас покинул Рыжик, нам отдали его на постоянную жизнь.

Спустя зиму Рокки и Петрович стали настоящими друзьями. Два с половиной года назад осенью Рокки ушёл и не вернулся. Мы искали его по округе, но так и не нашли. Может, заболел, может, что-то ещё, но так мы остались с Петровичем и Локи.

Один день из зимней жизни станции

Зимой гостей нет. Солнца мало. Сон сбивается, всё сбивается. Встаёшь в 12 дня, ложишься в 6 утра. Буду рассказывать, исходя из рабочего расписания.

08:45. Срок. Надо надевать сто одёжек и бежать на площадку — смотреть уровень и состояние снега. Смотрим по рейкам и передаём. В каждый срок определяем облачность, видимость и наличие атмосферных явлений. Прибегаем и вводим все данные. Ждём 16 минут — программа формирует телеграмму. Если ушла — ложимся спать. Если нет, исправляем неполадки и отправляем данные самостоятельно по почте.

14:15. Официальный подъём. Надо снова одеваться и идти на площадку — открыть и протереть гелиограф, протереть пиранометр. Вводим данные для передачи информации. Заводим генератор, кормим питомцев наших любимых. Радуемся, что свет включён. Можно спокойно жить. Не в сумерках! До [следующего] срока планируем, что готовить сегодня. Ставлю тесто, если нужна выпечка или хлеб.

14:45. Снова срок. Определяем облачность, видимость и атмосферные явления. Вводим данные в программу. И начинаем тренировку под пристальным присмотром бдительных личных тренеров — кота и собаки. После тренировки завтрак. Муж пьёт кофе, потому что не любит завтракать, если нет ничего вкусного — бутербродов или пиццы.

17:45. Опять-таки работа. Снова всё по кругу. Обед / завтрак — в зависимости от того, был ли завтрак.

20:45. Этот срок ответственный. Нужно идти на площадку и снимать данные по приборам, чтобы сравнить с работой автоматики — для отслеживания правильности её работы. Если всё в пределах погрешности, то радуемся и сдаём срок, как обычно. Если нет, то тот датчик или полностью автоматическую часть нашей работы переводим в режим ТСИ (табличных средств измерений), то есть всё переходит в доавтоматизированное время — а это работа по приборам на площадке. Всегда надеемся, что всё будет хорошо, и наш труд не станет сложнее.

После сдачи срока работаем с отчётом — проверяем кодировку и считаем данные для декадных / климатических / агротелеграмм. Потом можем спокойно смотреть сериальчик или что-то по ТВ, но на ТВ редко что-то нормальное показывают, поэтому чаще сериальчики. Параллельно я вышиваю, муж делает лёж лёжа. Если он играет, то мне приходится вышивать под музыку, без сериала.

23:45. Также сдача срока. Отключаем генератор. Погружаемся во тьму. Второй приём пищи. Больше двух раз редко едим. Гигиенические вечерние процедуры. Массаж лица — стараюсь опередить процессы старения. Продолжаем смотреть сериальчики. Если надоедает, читаем книжки.

2:45. Сдача срока. Чтение или просмотр сериалов. Переходим в постельный режим. Если получается, ложимся спать. Чаще бессонница, и ложимся уже после срока. Сдача следующего срока в 5:45 утра. Наконец-то сон! А дальше всё по кругу!

Если снег, дождь, туман, дымка и т.п., то спать нельзя. Если видишь, что условия складываются для таких явлений, нужно наблюдать, чтобы не пропустить время начала явления. По регламенту, на дежурстве вообще спать нельзя, но все понимают, что невозможно работать в таком графике вдвоём.

Это зимний режим. То, что мы делаем с октября по май. Чисто сон, работа и сериалы. Баня раз в неделю. Поездка за водой раз в две недели. Добыча дров, когда выше –35 градусов: если холоднее, то пила отказывается работать. Когда начинается лето, график подгоняется под увеличенное число работы — гидрологические наблюдения, дополнительные приборы на площадке. Летом веселее.

Время бабки

Летом меньше времени, потому что дел много — ремонты, уборка территории, по работе много наблюдений. Зимой много свободного времени, особенно в морозы. Когда практически нет интернета, нужно думать, чем занять себя.

В первый год мы привезли с собой бумажные книги из дома. Летели с целой сумкой книг. В первую же зиму прочли почти всё. Потом начали искать и скачивать электронные версии.

В наших условиях о досуге надо заботиться заранее. В отпуске мы купили несколько жёстких дисков почти на 10 Тб. Скачали туда тонну сериалов, фильмов, книг, полезных видеоуроков, игр. Купили игровой ноутбук для мужа.

Хобби мужа — компьютерные игры и книги. Читает он много, разное, но в последнее время заинтересовался вселенной Вархаммер. Прямо-таки не оторвать! Из игр пока фаворит FIFA 2019.

Также муж — ярый фанат ФК «Ливерпуль». В нашем городе даже был главой фан-клуба. У нас есть кабельное, иногда ему везёт, и показывают матчи «Ливерпуля». О, это целое событие, настоящий праздник!

Пытаемся что-то вырастить. Муж пробовал вырастить лимон, но пока безуспешно. Планируем заказать удобрений и попытаться ещё раз.

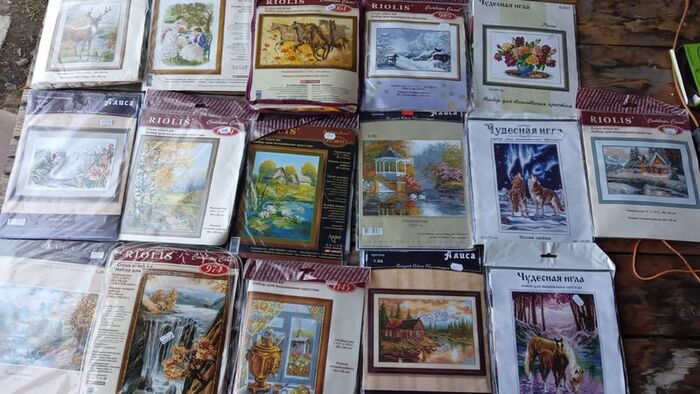

Мои хобби муж называет «время бабки». Они и правда «бабушкины»: вышивка, алмазная мозаика, иногда вязание крючком и изготовление кондитерских изделий. Также досуг разбавляю ежедневными тренировками со своим весом, растяжкой начала заниматься.

Конечно же, книги. Летом почти не читаю, а вот осень-зима-весна — период книгочтения. «Бесов» Достоевского прочла и осталась очень довольна. Сейчас начала «Ярмарку тщеславия» читать, пока не сформировала чёткого чувства об этой книге. Вообще, люблю нашу классику читать. Время тяжёлое, но интересное.

Пыталась изучить Blender 3.0, но видеоуроки не очень удачные скачала, и мой ноут не тянет нормально хороший рендер. О-о-очень долго работает, особенно если много объектов, эффектов и материалов в проекте.

Ещё одно хобби Ольги — кулинария. На фото: шарлотка, шоколадные маффины и торт-суфле с апельсиновой глазурью

«Что вам, дети, привезти?»

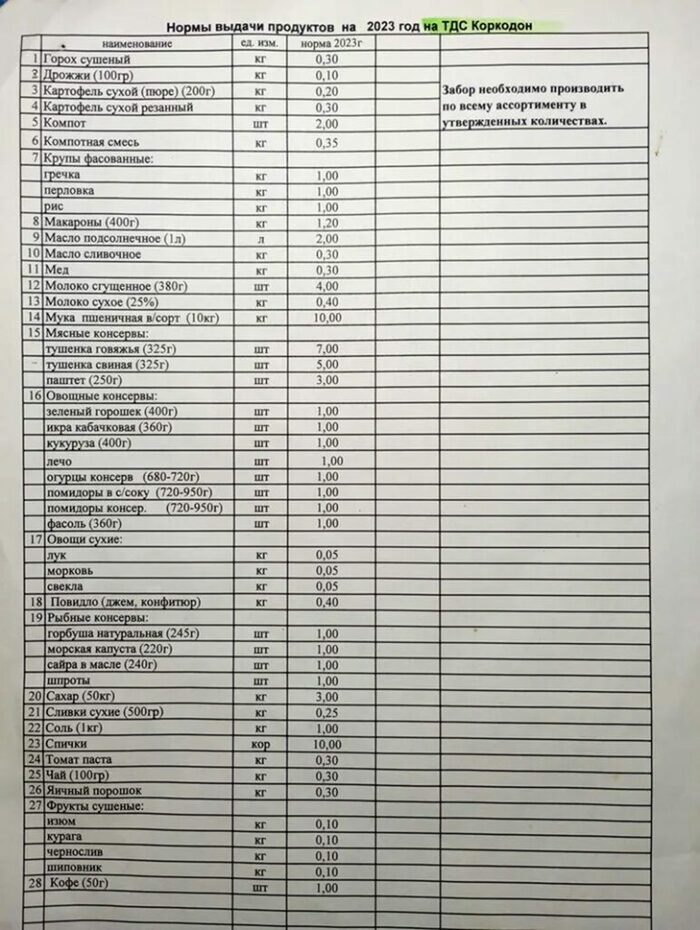

Снабжение раз в год, в самый бюджетный период транспортировки — летом, когда можно спокойно курсировать по реке. До ближайшего населённого пункта по прямой около 200 км, по реке — 330.

Вся еда — это консервы и «сыпучка», которой страшны лишь мыши, но не время. Летом и осенью мы закупаем продукты [сами]. Жить на двух пайках можно, но хочется и овощей, и фруктов, и мяса, и молочных продуктов. Когда есть возможность что-то заказать у того, кто едет в нашу сторону, сразу хочется всего и побольше — в сезон безлюдья так наголодаешься по всему свежему (фрукты, овощи, яйца, молочные продукты) и вредному (газировка, чипсы и сладости).

Что касается иного обеспечения, не продуктового, то нужно заранее составлять заявку. Допустим, чтобы в следующем году нам привезли линолеум для ремонта дома, нужно было успеть подать это в одну большую заявку до конца августа текущего года. И не факт, что пришлют. Что конкретно пришлют, ты не знаешь, пока снабжение не приедет. С бытовухой обломать могут, но это терпимо. А генераторы, бензин и приборы, если они нужны, всегда привозят.

Снабжение приходит на барже, которую тянет моторная лодка «Крым». На этой же лодке мы выезжаем в отпуск. Его можно брать один раз в год, но смысла ехать нет — не заработаешь! Поэтому мы ездили в отпуск только один раз. Были на большой земле чуть больше двух месяцев.

Ещё летом заезжают обстановщики. В наше первое лето, когда мы ещё не знали, будем ли видеть людей, они были первыми, кого мы тут узнали. Сразу нас накормили, дали настоящего алтайского сала, яиц, молока — в общем, того, что тут очень ценно!

Нас все обстановщики называют детьми, потому что по возрасту мы младше большей части [их] детей. Поэтому весной или когда находятся в своих населённых пунктах, они звонят и спрашивают: что вам, дети, привезти? Причём всё бесплатно привозят. Мы не наглеем. После городской жизни это очень непривычно.

Вообще, северные люди — очень-очень добрые, они правда готовы последнее отдать, зная, в каких условиях мы живём. Всегда зимой пишут в вотсап, интересуются и переживают о нас. Почти как северные родители.

Медицинское обслуживание: есть возможность получить консультацию врача по электронной почте, а так сами должны справляться. Если всё действительно серьёзно, и лекарства из аптечки не помогут, вызываем санрейс, вертолёт МЧС. Это дело не быстрое: если с погодой повезло, то на следующий день прилетят. Если нет, ждёшь погоду.

Кстати, обратно заезд на станцию — за свой счёт. То есть если что-то случится зимой, то надо самим оплачивать вертолёт или ждать весны, чтобы вернуться бюджетнее.

Зимой, вдвоём, в темноте

ЧП были дважды, в январе и в феврале. Сломался генератор, последний из рабочих. В январе двое суток сидели без света, в феврале — сутки. Да, это недолго, но страшно, потому что управление могло чем-то помочь только в мае.

Мы не были готовы к такому, даже свечей не запасли. Пошли на склад, отрыли керосинку, починили. Готовились жить без света. Оставили на батареях заряд, чтобы можно было запустить связь при экстренных ситуациях: ранение, смерть. Известили управление о том, что у нас, возможно, не будет связи до мая. Они нам ответили: если будут попутки, отправим генератор. Попутки! Мы с октября по середину мая вообще ничего не видим — ни вертолёта, ни снегохода тем более. Если бы не мой гениальный муж, мы бы очень страдали.

Но всё обошлось. Проблема была в прогоревших клапанах. Муж со сломанных генераторов снимал более-менее рабочие и восстанавливал наш единственный генератор. После февральской починки он прожил без помех до июля.

[Жить вдвоём в изоляции] — настоящее испытание как для самого себя, так и для отношений с партнёром. Пока находишься на большой земле, в обществе, даже не представляешь, каково это.

Самая сложная пора — зимой. Нет людей, переключить внимание не на что — работа, хобби и партнёр. В мороз далеко и долго не погуляешь. Всё время в одном помещении находимся. Можно жить в разных комнатах, но отапливать лишнее помещение пока неохота, и лучше не начинать такую практику, знаем печальные истории раздельного жилья супругов на станциях. Та пара, благодаря которой мы узнали об этой работе, развелась меньше чем через два года на станции. Они начали быстро жить в разных частях дома.

Праздники — самое тяжёлое время. Все дни рождения, все знаменательные события друзей, Новый год — всё проходит мимо нас. Хорошо, что наши взаимоотношения с мужем пока ещё переживают такое уединение. Мы и раньше всё время вместе работали, были рядом почти 24/7. Конечно, пяткой в грудь я не бью и не говорю, что взаимоотношения идеальны, но они адекватны. Мы и супруги, и друзья, и коллеги.

Возвращение в большой мир

Пока готовился этот текст, выяснилось, что Ольга и Евгений написали заявление на увольнение после отпуска. По словам Ольги, на решение повлияло здоровье матери, которой 72 года: ей стало сложно жить одной, нужно за ней ухаживать. Ориентировочная дата отъезда — конец лета.

— Мне просто страшно, что ей станет совсем плохо, а рядом меня не будет и приехать быстро я точно не смогу. Мы всё подсчитали и решили, что наша цель — покупка квартиры — может осуществиться уже в этом году, нужно проработать до сентября, и мы можем вернуться.

Что же мы планируем делать после возвращения в большой мир?

Женя хочет отучиться на сварщика. Получить первую работу. Набираться опыта и повышать свою квалификацию, чтобы лет через пять быть крутым сварщиком и получать кучу денег.

Ну а я хочу сдать экзамен на специалиста по платформе 1С. Получить свою первую работу. Набираться опыта и повышать квалификацию, чтобы через пять лет быть крутым программистом и получать кучу денег.

Грустно и страшно возвращаться в обычный мир, ведь мы уже привыкли жить как отшельники. Страшно, что что-то не получится в работе или в быту.

Станция останется для нас чем-то очень душевным и светлым.

Станция подарила нам огромное количество потрясающих впечатлений и воспоминаний.

Станция познакомила нас с большим количеством добрых и хороших людей.

P.S. Петровича и Локи Ольга с Женей возьмут с собой. Для Петровича, который весит 29 кг, уже купили большую переноску.

С первым июльским годом!

Последние дни одиночества в тайге

Пишу о жизни и работе на труднодоступной станции (ТДС) метеорологической сети нашей необъятной Родины!)

Часть жизни описана в серии постов

Жизнь на труднодоступной станции в тайге!.

Часть работы описана в серии постов

Работа на метеостанции!).

Серия постов с рецептами Рецепты с ТДС. .

Серия постов с фото Фото с ТДС в тайге. .

Серия дневника изоляции

Дневник изоляции. .

Уже сегодня ночью Женя будет ночевать на судне, которое завтра с утра повезет его домой.

Эти пару дней, что я не писала, всё время переносили его отъезд то на день, то на два.

Женя всё время был как на иголках, потому что от Сеймчана до причала 7 км и такси круглосуточно не ходят, а в случае отъезда долго никто ждать не будет на судне.

Но всё обошлось, и четкая договоренность все же была достигнута.

И уже завтра с утра Женя отправится в путь до дома.

Идти судно будет по течению, так что это достаточно быстро. Может, уже ночью Женя будет на месте. :)

Вчера и позавчера я занималась всякой фигнёй, если честно. ))

Так, по мелочи делала дела и просто наслаждалась теплой летней погодой.

Работу, конечно же, никто не отменял.

Вчера я приготовила пару салатов, потому что знала, что вот-вот уже придут речники.

Вечером Петрович забеспокоился. Я вышла на улицу и услышала, что идут речники прямо по протоке.

Спрятала Локи дома и побежала встречать дорогих сердцу гостей. :)

Как приятно снова видеть речников. Но, к сожалению, состав команд частично поменялся, но главный капитан все ещё тот — наш Колымской Батя. :)

Он сразу засуетился. Спрашивал, что надо помочь, но у меня всё сделано. :)

Да и принимать помощь от достаточно возрастных людей крайне неудобно.

Мне привезли кучу сладостей, а для Жени привезли домашнего алтайского сала.

Вечером все сходили в баню. Хорошо, что всё для нее уже было готово и с дороги людям не надо было заниматься подготовкой бани.

С собаками речников Петрович общался хорошо, но особенно хорошо он общался с девочкой с одного из кораблей.

Даму зовут Умка. Ей почти два года. Достаточно юная для нашего почти пятилетнего Петровича.

Смотрите, какие они милые. :)

Всё время бегают и играются друг с другом. Петрович, как галантный кавалер, подпускает даму к своей миске и пытается сделать ее пребывание на станции максимально комфортным. :)

Сегодня на обед речники пришли ко мне.

Я постаралась приготовить всё вкусное: бутерброды со шпротами, яйца с майонезом и чесноком, пара салатов из свежих овощей, копчёный гусь и копчёный хариус (это дары охотников).

Если что в бутылке брусничный сок )

После обеда речники занялись своими делами, а я занялась приготовлением пиццы и горячих бутербродов.

Пиццу Женечка попросил приготовить, а бутерброды горячие для наших дорогих гостей. :)

Погода стоит по-настоящему летняя.

Сегодня было +27 градусов.

Самый тёплый день в этом году.

Уже стоит режим высокой пожароопасности.

Огромные кучи комаров витают в воздухе после обеда и до середины ночи.

Пока что ночью ещё прохладно, +1/+2 градуса, потому комары замирают на ночь и появляются только, когда солнце достаточно хорошо прогревает воздух.

Когда лето окончательно пришло в наши края, то стало так хорошо жить. :)

Теперь даже уезжать не хочется.

Вода под боком, печь в доме топить больше не нужно, кругом всё зеленеет и преображается, быт стал проще, гости приехали.

Настоящий райский уголок. :)

Пока Женя был в Сеймчан он смог забрать посылку, которую прислала наша подписчица @TiNA93uo, !) Наша подписчица тоже в Магаданской области как и мы, поэтому посылка пришла достаточно быстро.

Спасибо Вам огромное. Вышивки потрясающие. Я не выдержала и заставила Женю сфотографировать все это великолепие.

Посмотрите сколько прекрасных вышивок дорогая @TiNA93uo, отправила.

Я их еще с собой на большую землю заберу. Буду зимними вечерами вышивать под сериальчики после работы ;)

Еще раз огромнейшее Вам спасибо за вышивки !)

В поисках двери в лето

Как Колыма пытается справиться с «синдромом отложенной жизни» и есть ли у нее шанс пересобрать себя

«На отпуск копишь весь год, про “битву за билеты” вообще молчу», «Все новые стройки — как мертвому припарка, они не изменят реальность: суровая жизнь, собачий холод, гигантские цены», «Когда я закончила вуз, поняла, что идти мне некуда. Куда бы ни пошла, это было бы движение назад», — так наши собеседники объясняют, почему уехали или хотят уехать из Магаданской области.

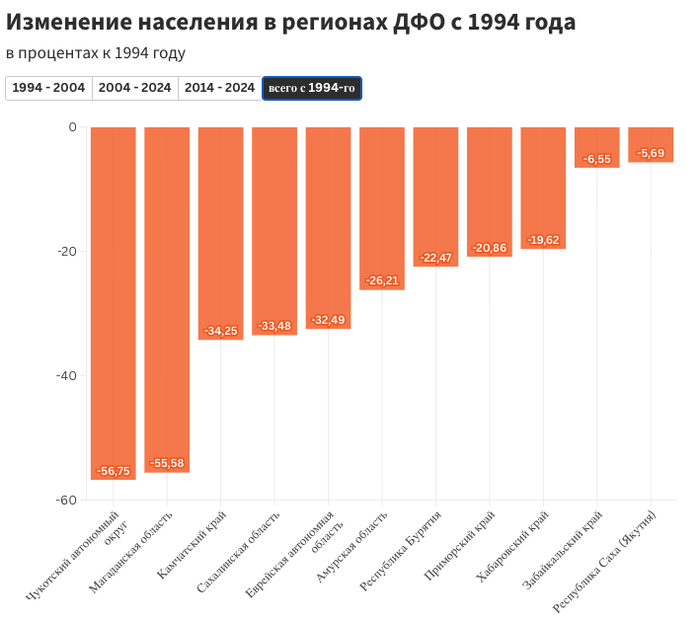

Дальний Восток в целом продолжает терять жителей — несмотря на то, что Путин объявил его «национальным приоритетом XXI века», несмотря на триллионные вложения в инвестиционные проекты макрорегиона, несмотря на дотации для ремонта и строительства социально важных объектов, которые исчисляются сотнями миллиардов. С 2010 по 2020-й из Дальневосточного федерального округа (ДФО) уехали примерно 200 тысяч человек, тенденция неизменна с распада Советского Союза. Население сокращается почти во всех регионах округа, но Магаданская область — серебряный чемпион по убыли. За последние 30 лет число живущих здесь людей уменьшилось почти на 56 %.

От мехов до золота

До прихода русских Магаданскую область населяли эвены, коряки, чукчи и юкагиры — кочевые народы, привыкшие к суровому климату, охоте и оленеводству. В XVII веке сюда впервые добрались русские землепроходцы: в 1640-х казаки основали Пенжинский и Гижигинский остроги, чтобы закрепиться на новых землях и контролировать торговлю с местными жителями, преимущественно мехом. Однако долгое время регион оставался малозаселенным и труднодоступным.

Современное развитие Колымы началось в 1920–1930-х годах, когда здесь открыли крупные золотые россыпи. Для их освоения советская власть создала мощную систему лагерей ГУЛАГа. Ее центром стал Дальстрой — государственный трест, отвечавший за строительство и добычу полезных ископаемых, фактически управлявший регионом. Сюда массово ссылали заключенных, в том числе политических, которые строили дороги, шахты, предприятия и сам Магадан. Часть города возвели пленные японские солдаты, которых привезли сюда после окончания Второй мировой войны.

Колыма. Сталинский лагерь Бутугычаг. Дата съемки: 1989 год. Источник: Архив Дмитрия Вышемирского

После войны начался новый этап развития региона: на Колыму заманивали специалистов со всей страны повышенными зарплатами, северными надбавками, льготами на жилье. Магадан стал важным промышленным узлом, особенно в золотодобыче и энергетике. В 1953 году была образована Магаданская область, в 1950–1980-е годы она достигла демографического и экономического пика: к 1989 году здесь проживало более 385 тысяч человек (тогда в регион также входила Чукотка).

«Слава женщине-матери!». 1970-е, Магадан. Василий Шумков. Источник: МАММ / МДФ

Однако с началом 1990-х область столкнулась с разрушением прежней модели жизни и резким оттоком населения.

Синдром отложенной жизни

— Мне нравится здешний климат. И мне нравятся люди, всегда открытые и готовые помочь даже незнакомцам. Вот это, в общем, для меня складывается в позитивную атмосферу, — говорит Даниил К. — Если б завтра мне сказали, что дают квартиру в Сочи где-нибудь, и работа будет, только переезжай — я бы отказался. Я в том возрасте уже, что не сильно готов к переменам, для меня сейчас личный комфорт дороже, чем какие-то «приключения». Я слышал про «синдром отложенной жизни», но это ко мне не относится. Я живу здесь и сейчас, и сознательно делаю выбор.

Даниилу 36 лет. Вся его жизнь прошла на Колыме, работает в школе учителем труда, растит сына и уезжать не собирается. Но он — в меньшинстве.

Как показывают социологические опросы, примерно две трети колымчан хотели бы покинуть регион, при этом у многих даже нет четкого плана обустройства на новом месте.

В советское время власти стремились «закрепить» людей в северных территориях (в Дальневосточном округе это Чукотка, Колыма и Камчатка) за счет финансовых стимулов — коэффициентов к зарплате и надбавок. Приезд в регион происходил по одинаковой схеме: заработать, построиться (на «материке») и уехать.

1970-е. Из серии «Добыча золота» (Колыма). Автор фото: Василий Шумков. Источник: МАММ / МДФ

«Этот “северный сценарий” почти не поддается рациональной коррекции, так как десятилетиями воспринимается окружающими как естественный. Для многих, родившихся на Дальнем Востоке — с самого раннего детства», — отмечает доктор психологических наук, магаданский писатель Владимир Серкин. Именно благодаря его работам термин «синдром отложенной жизни» получил распространение применительно к населению северных удаленных районов. Для магаданцев остальная Россия — «материк», а сами они живут на острове, «ненастоящей» жизнью, которая начнется только с переезда в центральные регионы.

В сравнении с другими территориями России, где климат похож, положение Колымы — почти уникально. Во-первых, сюда не идет железная дорога. Во-вторых, здесь не добывают нефть и газ. Местные говорят, что «по степени обреченности» к ним ближе всего Воркута или Териберка (свой труп кита в Магаданской области тоже имеется — его как-то выбросило из Охотского моря возле отдаленного колымского поселка Армань).

Туша детеныша сельдяного кита, которого выбросило на берег в Ольском районе Колымы. Источник фото: соцсети

Надежда — в прошлом журналист, сейчас зарабатывает текстами и переводами как фрилансер — вернулась в Магаданскую область после 15 лет жизни в в Москве. Как и многие уехавшие, объясняет она, в свое время оставила здесь родителей, которые не хотели перебираться в другой регион. Теперь же они «состарились и нуждаются в помощи».

Говорит, после «материка» опять оказаться на Колыме было «очень тоскливо».

— Снова привыкать к девятимесячной зиме, снова астрономические цены, а зарплаты, представьте, такие же, как в центральных регионах. И еще сюрприз: оказалось, что северные надбавки, [которые раньше присваивались просто по факту рождения в регионе,] теперь нужно зарабатывать пять лет. А пока зарабатываешь, у тебя копеечная зарплата. Раньше ради надбавок только и ехали сюда, а теперь кто поедет?

Надежда — магаданка в первом поколении. Ее родители приехали в регион в советское время на заработки. Что-то удалось накопить, но инфляция съела все сбережения. После 1998 года они, как и многие, стали, по выражению Надежды, «заложниками севера»: на «материке» у них ничего не было, а в Магадане — квартиру получили от предприятия.

— Жить можно было, да и привыкли уже, — поясняет наша собеседница.

Она часто слышала от родителей, что их «там» никто не ждет, и считала естественным то, что лето — где-то далеко, куда нужно долго лететь на самолете.

В студенчестве Надежда побывала в разных городах центральной России, влюбилась в русскую старину Ярославля, Смоленска, Великого Новгорода: «уникальные здания, а не безликие советские хрущевки, какие мы привыкли видеть у себя». Тогда впервые подумала, что «в этой красоте можно жить». Повзрослев, поняла, что в Магадане люди лишены «самого простого» — того, что люди «на материке» имеют каждый день: натуральные овощи и фрукты, фермерская «молочка», свежее мясо.

Решающим стало отсутствие перспектив:

— Когда я закончила магаданский СВГУ, [где училась на преподавателя русского языка и литературы], то внезапно поняла, что идти мне теперь практически некуда. Мало возможностей, мало работодателей, мало свободы выбора. Куда бы я ни пошла, это было бы движение назад.

В 2000-м она уехала в Москву и, как говорит, впервые увидела «настоящую весну» — когда улицы и бульвары утопали в белом и розовом от цветущих яблонь и вишен.

— Люди живут в раю и не знают об этом. Нет вечного ледяного ветра, сырости, холода от земли. Я не ношу в кармане «летнюю шапку», а в рюкзаке «летнюю куртку». Я забыла, что значит одеваться «как капуста». Я впервые увидела балет — не по телевизору, а в настоящем Театре оперы и балета! Всего этого мы на Колыме лишены.

По выводам исследователя Владимира Серкина, осознанно разделяют сценарий «синдрома отложенной жизни» до 70 % жителей Магадана, неосознанно — до 90.

Как власти пытаются компенсировать отток населения с помощью мигрантов

Мигранты на сегодня составляют примерно 12 % населения области. Судя по цифрам, которые в марте 2025 года опубликовала Общественная палата Колымы, в основном это граждане постсоветских стран, приезжающие на заработки. В 2024 году в область прибыли 16 239 иностранцев (в 2023 году — 15 206), подавляющее большинство — граждане Узбекистана (11 072). При этом Министерство труда получило 10,5 тысяч уведомлений от работодателей о приеме иностранных граждан на работу.

Также власти стремятся привлечь специалистов из других регионов России. Точной статистики нет, но, например, в апреле губернатор Сергей Носов заявлял, что в 2024 году в Магаданскую область приехали 50 врачей и 37 специалистов со средним медицинским образованием. Сколько из них остается в регионе — неизвестно. Например, в главной областной больнице за 15 месяцев главный врач поменялся четырежды. Двое приехали на Колыму из других регионов и вскоре уехали обратно, а бывший главврач из местных (и одновременно депутат облдумы) уволился и покинул регион.

Отчёты vs реальность

Дмитрию Савкину 37 лет. Он бизнесмен, в Магадане владел риелторским агентством. В 2022 году уехал из Магаданской области вместе с семьей, сейчас живет в Узбекистане, работает в IT-сфере. Отъезд был связан с начавшейся в стране мобилизацией, но, говорит Дмитрий, покинуть Колыму он планировал давно.

— Планировал, но, знаете, как все здесь планируют: в перспективе. Конкретных шагов не предпринимал. Мои родители, например, так прожили в Магадане 35 лет. Все зарабатывали, чтобы уехать, я с детства слышал это: «Вот-вот накопим и поедем». В итоге они сподобились переехать, только когда брат перебрался в Питер, а затем я — бежал от мобилизации. Теперь не жалеют.

Анастасия переехала из Магадана в Санкт-Петербург в 2022 году. Ей 30 лет, сыну 12. На Колыме работала на телевидении, затем начала собственный бизнес — открыла салон красоты.

— С каждым годом я сильнее ощущала, что на коммуналку и продукты уходит все большая часть моей зарплаты. Старалась выбирать самое дешевое и часто сравнивала цены с ценами на «материке», — объясняет она свое решение. — Кроме того, в Магадане мало вариантов досуга. Из доступного — ресторан или клуб, а хотелось проводить свободное время более интересно. Если смотреть в перспективу, то для детей ее просто нет: на всю область один вуз — и куда потом? На отпуск копишь весь год, про «битву за билеты» вообще молчу: чтобы точно полететь, их нужно купить за полгода до поездки.

Депутат местной городской думы Рафаэль Фатыхов пока не уехал, но собирается. Перечисляет причины: низкое качество продуктов питания при их дороговизне, оторванность от центральных регионов России, медицинская помощь «хромает». Плюс суровый климат и высокие расходы на семейный отдых.

— В Магадане не хватает солнца в первую очередь. Летом замечательно, но оно короткое, а остальное время — серые будни, холод, мороз, ветер, снег. Детей вывозим, сами выезжаем погреться, «поесть витамины», есть такое выражение у нас. Всю семью вывезти — серьезные затраты.

Из раза в раз в публикуемых рейтингах (благосостояния и уровня зарплат, скорости накопления миллиона) Магаданская область занимает лидирующие позиции в России. Это не отражает реальное положение дел. Да, официально средняя зарплата в Магаданской области в 2024 году — больше 150 тысяч рублей, однако эта цифра получилась благодаря высоким, до 300 тысяч, зарплатам в отдельных отраслях — у чиновников, рыбаков, медиков и тех, кто занят в добыче ресурсов. У остальных — зарплаты на уровне 60–80 тысяч рублей, что сопоставимо со среднероссийским уровнем, вот только на Колыме из-за высоких цен этих денег на нормальную жизнь не хватает.

В новейших исследованиях об экономике Колымы заявляется, что «большинство фиксируемых статистикой “достижений” Магаданской области при ближайшем рассмотрении оказываются не более чем мифами, которые разбиваются о суровую реальность».

— Если оценивать ситуацию по экономическим показателям, то может сложиться впечатление уверенного роста благосостояния населения. Но каждый [показатель] нуждается в уточнениях и комментариях. Так, среднемесячная заработная плата в Магаданской области в 2020 составила порядка 102 тысяч рублей — в два раза больше, чем в среднем по стране. Однако покупательная способность этой зарплаты на Колыме была выше общероссийской всего на 0,3 пункта. Следует помнить про высокие расходы жителей Магаданской области, — пояснил специалист лаборатории экономики Северо-Восточного научно-исследовательского института (просил не указывать имя).

То же самое можно сказать, например, в отношении жилищного фонда. Номинальная обеспеченность жильем к 2020 году составила 29 квадратных метров на человека. Это немного выше общероссийского показателя того же года (26,9 кв. м), и с 1990-го показатель вырос в два раза. Однако увеличение достигнуто не за счет нового жилищного строительства, а за счет убыли населения и учета пустующих домов и квартир в отдаленных районах области, откуда люди уезжают, просто бросая свои квадратные метры — их не продать.

Один из символов Колымы — покинутый поселок Кадыкчан. С 2010 года не осталось ни одного человека. Источник фото: ibigdan.livejournal.com

Северные зарплаты не компенсируют повседневные трудности: до 14 % заработка (по минимальным оценкам) приходится тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг, в рационе местных жителей не хватает овощей и яиц — в первую очередь из-за высоких цен на эти продукты, годами копятся проблемы в коммунальном хозяйстве (высокий износ коммунальных сетей и зданий) и медицине (нехватка врачей, медоборудования и медикаментов).

«Золотое проклятье»

— Будущее у Магаданской области… Здесь останутся те, кто живут по накатанной и чувствуют, что нигде больше не пригодятся, и влюбленные дураки, которым нравится подледная рыбалка или сноуборд и лыжи. То есть люди, у которых есть хобби, которое настолько ценно, что перевешивает нормальное желание жить в лучших условиях, — размышляет бизнесмен Дмитрий Савкин. — Кстати, хобби может быть довольно экстравагантным. У нас есть такой местный депутат — олигарх [Александр] Басанский. Мужик — давно миллиардер, занимается золотом, мог бы жить где угодно, а живет в поселке в 80 километрах от Магадана. Но его хобби — зарабатывать деньги, вот оно его и не отпускает.

Басанский — основной владелец Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который добывает драгоценные металлы, производит и продает ювелирные изделия. По объемам добычи золота Магаданская область входит в первую тройку регионов, наряду с Якутией и Красноярским краем, а по серебру уже больше 20 лет держит лидерство. Однако этот ресурс, как ни парадоксально, не помогает магаданцам: налог на добычу полезных ископаемых распределяется в пропорции 60 на 40 процентов, большая часть уходит в федеральный бюджет.

Александр Басанский — этнический украинец, депутат областной думы Колымы и миллиардер. Источник фото: магаданская областная дума

Впрочем по мнению экс-главы минфина Колымы Валентины Моисеевой (управляла финансами региона с 1998 по 2018 год), даже если 100 % налога будет оставаться в области, это не даст существенных изменений в экономике: отрасль не такая прибыльная, как нефте- и газодобыча. Ни один регион России, где много золотоносных месторождений (Колыма, Чукотка, Приморский Край, Якутия) не являются регионами-донорами. Исключения — Красноярский Край и Иркутская область, но там параллельно добывают и другие ресурсы.

Почему золото называют проклятьем Магаданской области

Оно было главной причиной заселения, но оно же стало «капканом». Многие в советские годы приехали в отдаленные поселки Колымы, которые строили недалеко от золотых, угольных и серебряных разрезов, за «длинным рублем». В то время эти поселения действительно были местами притяжения молодежи со всего СССР, но сегодня превратились в свои мрачные тени, без каких-либо перспектив. Человек из Ягодного, Сусумана, Синегорья, Усть-Омчуга, продав квартиру и все нажитое за долгое время, не сможет купить жилье даже в Магадане. Поэтому люди либо доживают посреди тайги и холода, либо просто бросают свои прежние квадратные метры.

Самим золотодобывающим компаниям осколки советского прошлого тоже не нужны, они поддерживают их только по указанию властей. Многие разработки, которые были начаты в СССР, уже исчерпались, нет резона размещать сотрудников в умирающих поселках и затем транспортировать к нынешним местам золотодобычи. Проще и дешевле строить вахтовые домики-времянки рядом с месторождением.

Каждый год какие-то населенные пункты в регионе ликвидируются, часть квартир в строящихся домах Магадана выделяют под расселение, но их мало, нередко людей просто перемещают в другие поселки, еще не закрытые. С 1997 года действует программа по выдаче жилищных сертификатов. На них могут рассчитывать те, кто прожил на Колыме 35 лет, документ дает возможность купить жилье в любом городе или поселке России. Однако в год выделяют всего по 50–70 сертификатов, в очереди на получение сегодня стоит 665 человек, еще 5,3 тысячи — в листе ожидания.

Сегодняшняя Колыма существует на дотации, которые составляют до половины всех бюджетных расходов. За счет участия в федеральных программах в городе строят различные социальные объекты: парк «Маяк», этнокультурный парк «Дюкча», спортивный комплекс «Президентский».

— Позитив есть, но на уровне жизни он не сильно сказывается. Руки дошли, но поздновато уже, отток людей не останавливается, — считает депутат Рафаэль Фатыхов.

— Все эти стройки, парки — как мертвому припарка, они не изменят реальность: суровая жизнь, собачий холод, гигантские цены, — соглашается бизнесмен Дмитрий Савкин.

— Зачем-то затевают большие стройки, которые никому не нужны, — также недоумевает Надежда. — Никто сюда не едет, кроме мигрантов и чиновников. Но последние долго не задерживаются, холодно им… Инфраструктура сокращается, поселки закрываются, люди уезжают. Молодежь поступает учиться в другие города и не возвращается. Население Магадана стареет. Но все равно нам, оставшимся — или оставленным — надо жить, искать свою «дверь в лето».

Так где же дверь?

Власти пробуют разное. Например, пытались удержать людей с помощью программы «Дальневосточный гектар», которая действует в макрорегионе с 2016 года. Поначалу затея активно пиарилась в магаданском инфополе, но востребованной не стала. За восемь лет на Колыме раздали меньше гектаров, чем в Приморье за один только 2024 год: всего 2 206 участков. Магаданская область — зона рискованного земледелия, сельское хозяйство субсидируется из регионального бюджета, взять гектар и развить на нем приносящее прибыль производство фактически невозможно. А строить на участке свой дом — чересчур затратно, тем более не в Магадане, а в отдаленном районе: вечная мерзлота повышает стоимость строительства в два-три раза.

В 2023 правительство России приняло план развития Магадана до 2030 года. Программа разнонаправленная, в ней есть и строительство школ с детсадами, и ремонт дорог, и подключение к интернету отдаленных поселков. Понять, на основе чего выбирались приоритеты документа — сложно: так, стройка лыжного стадиона имени Елены Вяльбе, родившейся и начинавшей карьеру в Магадане, начинается раньше возведения нового хирургического корпуса областной больницы или централизованной детской поликлиники, несмотря на напряженную ситуацию в здравоохранении. Сама олимпийская чемпионка не понимает смысла этого дорогостоящего объекта: «Я против построек лыжных стадионов за миллиарды, думаю, это деньги на ветер».

— Положительная сторона жизни в Магадане: природа. Летом замечательно. Кто остается — это рыбаки, охотники. Когда бухта Гертнера замерзает, лед трескается, машины проваливаются, но сотни авто [все равно] на льду, все рыбачат. Это истинные патриоты севера Магадана, — говорит Фатыхов о плюсах региона.

Суровая красота Колымы. Источник фото: tour.kolyma.ru

Надежда сомневается: природа и рыбалка — «как-то маловато для целой большой жизни». Главным достоинством Магаданской области она считает людей:

— Это то, что уехавших магаданцев всегда тянуло обратно. Доброта колымчан, их отзывчивость. Я удивилась, что о ней даже на «материке» наслышаны. Там есть всё, но таких людей, как у нас на севере, нет нигде.

— В городе население — около 90 тысяч, все знакомые через несколько рукопожатий. Если ты сделал что-то плохое, все это узнают. Коммуникация очень легкая, — объясняет Фатыхов. — Еще нет пробок, можно пешком весь город обойти.

Бизнесмен Дмитрий Савкин в «особый менталитет» колымских жителей призывает не верить: «люди как люди, все зависит от круга общения». Суровая природа Колымы Дмитрия тоже не привлекает, ему больше по душе южный колорит, чтобы «апельсиновые деревья и оливки, а внизу море плещется». Единственной радостью бывшего колымского бизнесмена был сноубординг — кататься в Магаданской области можно почти девять месяцев.

— Я, наверное, потому и не уезжал, что занимался этим: непрофессионально, для души с компанией каждые выходные мы катали. Еще друзья: чтобы созвониться и через 20 минут уже в баре сидеть, душу изливать… Вот по этому — скучаю.

Ответ на пост «Молодые учителя, приехавшие работать в школах таежных поселков на Колыме, СССР, 1965 год»1

А сейчас зуммеры бояться,ехать работать в деревню или в село,хотя зарплата,учителя хорошая,плюс классная работа и репетиторство