Первый советский город, или Как утопить драгу

Помните эту цитату из «12 стульев»? «Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой, в погоне за сокровищами, бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан».

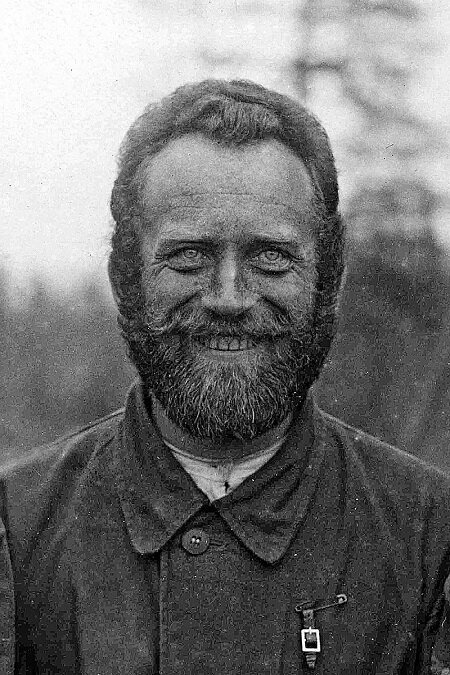

Алданское месторождение было открыто в Якутии в начале 1920-х. Официальным днем открытия считается 19 июня 1923 года, когда вольный старатель, якут Михаил Тарабукин и «красный латыш» Вольдемар Бертин, возглавлявший первую трудовую артель, встретились у ручья с характерным названием Незаметный и нашли там золото. Вот участники этой первой артели, Бертин – второй слева.

Слухи о золоте всегда вспыхивают и распространяются со скоростью горящего пороха, и вскоре «золотая лихорадка» в юном Советском Союзе полыхала не хуже, чем в Америке времен Джека Лондона, срывая с мест и телеграфистов, и парикмахеров, и попов-расстриг. Уже осенью на Незаметном мыло золотишко пара сотен искателей удачи, а летом следующего года их набилось больше шести тысяч: русских, якутов, эвенков, китайцев, корейцев – да кого там только не было, включая бельгийца Эдора Люсьеновича Понсе, тогда – вольного геолога и первооткрывателя рудного месторождения «Лебединское», который вскоре дорастет до заведующего прииском Алданского управления «Союззолото».

Как пишет коренной алданец В.И. Оноприенко: «Жили старатели артелями в бязевых и ситцевых палатках, в которых обязательно стояла железная печка, грубо сколоченный стол, нары (зачастую из слегка затесанных жердей), в лучшем случае деревянные, самодельные топчаны. Пол и невысокий сруб в 60–70 сантиметров был из тех же жердей. Только в палатках начальства можно было увидеть примитивный стул-крестовину из двух досок, с прибитым к ней сидением. Конструкцию стула предложил один из управляющих прииском Ананий Абрамович Лозовский, поэтому стул назывался его именем, только на китайский манер – лозоза. Горнослужащих, особенно инженерно-технических работников, старались поселять в бараки и в маленькие хибары.

Артель имела «мамку», женщину, на обязанности которой было приготовление пищи, поддержание в палатках чистоты и порядка, стирка белья. Мамка была полноправным членом артели, получала такой же пай золота. За штопку получала с «сынков» особую плату. Чаще всего это была жена какого-нибудь старателя.

Служащие управления обычно объединялись в «коммуны», по 15–20 человек в каждой, и нанимали себе «мамку» со стороны.

Поскольку женщин на приисках было мало (членов семей из-за недостатка продовольствия завозить не разрешалось), то «мамки» обычно зарабатывали не меньше, а даже больше любого старателя».

В 1926-м на Алдане высадился целый десант из студентов и молодых горных инженеров, закончивших или заканчивавших Московскую горную академию и ленинградский Горный институт - Юрий Билибин, Сергей Раковский, Евгений Орлов… Некоторые из них вскоре вобьют свою фамилию в вечность, их именами города называть будут.

Первый выпускник Московской горной академии Виктор Селиховкин, к тому времени несколько лет отработавший на Ленских приисках, считался едва ли не самым опытным из них и тут же был назначен главным инженером Главного приискового управления «Алданзолото».

Жили они как все, питались в «коммуне», нанимали «мамку». Но эти молодые ребята видели несколько большую перспективу, чем просто «ловить фарт» на Алдане. Они развернут бешенную деятельность и вскоре алданские прииски давали до 45% золотодобычи молодого СССР.

Билибин потом напишет: «В 1926 г., когда трест Алданзолото пригласил меня в качестве геолога, мне удалось, воспользовавшись присутствием на приисках студентов-практикантов Московской горной академии, ныне инженеров, Б.И. Вронского, Н.И. Зайцева, М.Г. Котова и П.М. Шумилова и студента МГА П.Я. Дрожжина, организовать шесть геологопоисковых партий, которые продолжали геологическую съемку района, начатую В.Н. Зверевым».

Вот они на этом снимке – геологи-алданцы, тогда еще совсем молодые.

Слева направо стоят Николай Зайцев, первооткрыватель Аллах-Юнского золотоносного района; Владимир Серпухов, один из основателей новой отрасли геологии – учении о региональной металлогении; Петр Шумилов – первооткрыватель новых месторождений в Сусуманском районе. Сидят Юрий Билибин, первооткрыватель золота Колымы; его учитель, профессор Горного института Вадим Зверев, проведший первую плановую съемку на Алдане и на Колыме; Вольдемар Бертин, первооткрыватель золота Алдана. Ленинград, 1933 год.

Живые легенды отечественной геологии, отцы советского золота.

Вообще, по части золота большевикам как будто кто-то ворожил – одна богатейшая золотоносная провинция за другой, в начале 20-х – Алдан, в конце – Колыма…

Хотя… Ворожит тому, кто на печи не лежит. А везет тому, кто везет. Первое, что сделали большевики накануне индустриализации – устроили массированную геологоразведку, разослали новоподготовленных спецов и студентов-старшекурсников во все концы страны, во все медвежьи углы необъятного СССР. Что мешало это сделать царю-батюшке?

Именно во время этого «геологического прочесывания» матерый волчара советской геологии, 27-летний ветеран Юрий Билибин открыл золото Колымы – одно из крупнейших месторождений в мире.

Вот он во время своей триумфальной и судьбоносной для страны Первой Колымской экспедиции.

Благодаря билибинскому открытию в нашем культурном коде возникли и теперь навсегда будут мертво прошиты слова-маркеры «Колыма» и «Магадан». Со всем своим богатейшим бэкграундом: киноцитатами про «Будете у нас на Колыме…», книгами «Территория» и «Колымские рассказы», шутками про Владивосток «широта крымская, но долгота колымская», спектаклем «Магадан (кабаре)» театра «Около дома Станиславского», песнями «Ты помнишь тот ванинский порт», «Мой друг уехал в Магадан», «От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян…» и прочая, прочая, прочая...

Потому что вслед за билибинским открытием на свет появился «Дальстрой» - лагерный брат «вольняшечьего» «Союззолота». Именно «Дальстрой» позволит СССР нарастить золотодобычу в разы и в 1936-м, обогнав по золотодобыче Калифорнию, погасит знаменитый «вексель Билибина».

Но я сейчас не про Колыму, а про Алдан.

К 1932 году прииск Незаметный разросся настолько, что уже официально стал городом Алданом – первым городом, построенным с нуля молодой социалистической республикой.

А вот теперь товарищ главный инженер Селиховкин расскажет нам, что стоит за этим изменением статуса населенного пункта, а завербовавшийся в Россию и отработавший на индустриализации десять лет товарищ американец Литтлпейдж прокомментирует. Источники цитат, если что - В.В. Селиховкин, "Золото (Записки инженера)", 1936 г. и Дж. Д. Литтлпейдж "В поисках советского золота", 1938 г.

Итак, как же протекала индустриализация на Алдане?

Селиховкин:

«В конце 1928 года во главе золотой промышленности был поставлен Александр Павлович Серебровский. Он сразу обратил внимание на Алдан, в то время крупнейший и наиболее обещающий золотоносный район. В одной из первых же своих поездок на прииски он посетил Алдан.

Серебровский приехал зимой. Он совершил обычный путь на лошадях по снежному тракту.

В Ороченском управлении он обошел работы, расспросил подробно о системе разработок, о нормах выработки, как мы собираемся поднимать породу из шахт, освещать шахты, отливать воду, проходить дренажную выработку.

— Это же кустарщина! — воскликнул Серебровский. услышав наши объяснения. — Что вы делаете! Перестаньте проходить канавы вручную. Ведь это же адский труд! Сколько рабочей силы непроизводительно расходуется на проходку таким путем! Надо дать парочку экскаваторов для этих работ.

Мы рассказали о нищенской механической базе приисков. У нас во всем хозяйстве был один локомобиль. Серебровский записал, что нам нужно для механизации. Мы попросили два одноковшевых экскаватора, паровые лебедки, несколько локомобилей и котлов. Он тут же составил телеграмму в правление Союззолота с предложением все это подыскать и сразу отправить на Алдан.

С Орочена поехали на Усмун, где шли в то время старательские работы. Серебровский всю дорогу делился впечатлениями от поездки в Америку, рассказал, как там разрабатываются россыпи, какие в Америке богатые механизированные рудники. На Усмуне мы пробыли недолго. Серебровский обратил внимание на то, что россыпи в Усмуне, сложенные мягкими наносами, как бы созданы природой для дражных работ.

— Эх, — вздохнул он, — надо поскорей кончить с вашей кустарщиной. Только портите россыпи.

И это было верно».

Все то же, что и везде – все тот же упор на механизацию производства, для чего за золото и зерно закупается самое современное импортное оборудование:

«А. П. Серебровский сдержал свое обещание. Скоро в Ларинский поселок у ст. Б. Невер, откуда отправлялись грузы на Алдан, начали поступать паровые лебедки, моторы, динамомашины, локомобили, экскаваторы. Не дожидаясь окончания разведки полигонов в целом, мы начинали работу на отдельных участках, чтобы поскорее приступить к эксплуатации приисков».

Наконец, в Алдан дотащили главный девайс золотодобычи – драгу, позволяющую увеличить выработку в разы. Но был важный нюанс, о котором говорит Оноприенко:

«Сложной была проблема доставки на Алдан драг с рек Чара и Жуя, их монтаж и подготовка к эксплуатации. Без дражного флота резко поднять золотодобычу было нереально. Но решить эту проблему было крайне сложно. Американская фирма «Юба» в дореволюционное время поставляла свои драги российским золотопромышленникам на условиях, по которым сборка их осуществлялась специалистами фирмы. Капитальные ремонты, монтаж и демонтаж в случаях переноса на другие месторождения тоже производила фирма. Поэтому никаких чертежей понтонов драг, спецификаций частей фирма покупателю не выдавала».

Но никого, по большому счету, это не интересовало. Ты кто, главный инженер? Отлично! Устанавливай и запускай драгу. Ну и что, что не знаешь? Ты главный инженер или кто? Разбирайся, устанавливай и запускай.

Причем иногда даже разобраться толком не давали:

Селиховкин:

«Весной 1930 года, когда я поехал на прииск самой отдаленной Джекондинской группы, производственное совещание работников драги N°2 с участием управляющего трестом, моего заместителя и заведующего эксплуатацией драг постановило пустить драгу досрочно — 15 мая. Для этого требовалась спешная выемка льда из дражного разреза. На выемке льда работала вся бригада, не исключая квалифицированных драгеров, и все же к 15 мая разрез еще не был освобожден от льда. С согласия управляющего трестом, решили пустить драгу в ночь на 16 мая.

Утром шестнадцатого при черпании в мерзлом грунте драга ударилась кормой о всплывшую из разреза льдину, получила пробоину и в течение двух минут затонула... Люди едва выскочили. Машинисты не успели погасить котлов и открыть пар. С тревожным гудком драга погрузилась на дно разреза.

Сразу же после получения известий об аварии я выехал на место. Тут же совместно со специалистами треста и рабочими мы наметили план быстрого подъема драги.

Через два месяца драгу подняли и пустили в ход. Но за время, прошедшее после аварии, многие рабочие, вся администрация драги и руководители треста, включая и главного инженера, были привлечены к ответственности за аварию. У всех была отобрана подписка о невыезде. Это, естественно, отразилось на настроении.

На второй день после вторичного пуска драги ковш черпанной цепи зацепил металлическую планку в разрезе понтона и вырвал ее вместе с болтом. В образовавшийся пролом хлынула вода. И без того напуганная приближающимся судом, бригада драги растерялась. Драга накренилась на бок. Водоотливные средства едва успевали убирать воду. Я сломя голову помчался на драгу. Рабочая команда, свободная от вахты, сидела на берегу разреза. Вахтенная бригада собралась на носу понтона и ничего не делала.

Заведующий драгой тоже растерялся - в понтоне накапливалась вода. Надо было победить безразличие и заставить людей лезть в ледяную воду, чтобы наложить пластырь на пробоину. Не раздеваясь, сняв только сапоги, я спрыгнул в разрез, нырнул под понтон и, прощупав расположение пробоины и планки, вынырнул и попросил дать мне доску, обтянутую кошмой. Нырнул еще раз с доской. Приложил ее к отверстию. Напором воды доску прижало к дыре, течь уменьшилась. Внутри драги начали закладывать пробоину цементом.

Мой прыжок в воду вызвал много охотников заделать пробоину Люди пришли в себя от замешательства, полезли в воду, обрубили планку, вытащили ее и после цементировки понтона изнутри сняли доску. К этому времени я успел натереться спиртом.

Литтлпейдж:

«Советский инженер сталкивается не только с обычными задачами по своей профессии, но и со множеством специфических проблем, присущих советской системе. Он стоит посередине между верхним и нижним слоем индустриального общества, и должен выдерживать постоянный поток безжалостной критики и назойливого вмешательства и сверху, и снизу.

Коммунисты, политики, стоят наверху и считают своим долгом ставить «специалистов» на место.

Обычным рабочим, внизу, внушили, что они — настоящие хозяева страны, и в качестве доказательства, им разрешается откровенно высказываться в адрес инженеров и управляющих, которые теоретически считаются их служащими.

Довольно часто бывает, что какой-нибудь безответственный сопляк, разнорабочий или мелкий клерк либо бухгалтер, вскакивает на собрании рудника или фабрики и обвиняет кого угодно, начиная с директора, во вредительстве, шпионаже — в общем, что ему в голову взбредет — и насколько я могу судить, нет способа его наказать или прекратить такие действия».

Вообще, в этой главе оба свидетеля, что называется, поют в унисон и Селиховкин, сам того не ведая, прекрасно иллюстрирует обобщения Литтлпейджа конкретными примерами из своей биографии:

«Сменился секретарь окружного комитета партии. Новый секретарь, много лет в молодости проживший на ленских приисках и хорошо знавший золотопромышленность, произвел на меня впечатление умного, разносторонне развитого человека. Мне казалось, что работа с ним будет чрезвычайно легкой, вопросы производства всегда найдут должную поддержку в партийной организации. Жизнь, однако, сулила иное. При всех своих исключительных личных качествах, секретарь окружкома обладал весьма крупным недостатком — повышенной подозрительностью.

Первые недоразумения возникли в связи со строительством жилых домов и бараков. Чтобы не сдерживать темпов производства, подготовительные работы велись параллельно с постройкой рабочих поселков. Разрабатывался прииск – строился поселок. Запасов строительных материалов на складах не было. Лес рубился тут же на месте и сразу шел на стройку. Жилищный кризис был настолько велик, что сплошь и рядом люди въезжали в дома, в которых плотники достраивали крышу, вставляли окна. Однажды при укладке потолочных балок в одном из домов упал недостаточно закрепленный простенок между оконными пролетами и обвалилась потолочная балка.

Авария, ликвидация которой заняла всего несколько часов, послужила поводом для показательного судебного процесса. Работников треста, которым инкриминировали скверное качество строительных работ, осудили на довольно значительные сроки принудительных работ — до трех лет.

Приговор взбудоражил специалистов, особенно горняков. Это было тем более вредно для дела, что мы часто сознательно шли на производственный риск, без которого нельзя было спешно создавать новое производство на новом месте. Ошибки были возможны, но кто знает, не сочтет ли новый секретарь окружкома ошибки вредительством?

Так оно и оказалось.

Вслед за судом над строителями одного за другим привлекли к судебной ответственности или арестовали до окончания предварительного следствия ряд специалистов, механиков, смотрителей шахт».

Литтлпейдж:

«Должен сказать, что многие управляющие, каких я встречал в русской промышленности в 1928 и 1929 годах, стоили не больше, чем обычный рабочий; более того, некоторым имело смысл приплачивать, чтобы они оставались дома и позволили рабочим самим определяться, что им делать.

Сравнительно мало кому из начальников тех лет удалось удержаться на месте. В соревновании с более энергичными и знающими молодыми людьми, что выросли с той поры, они проигрывали, их перемещали на менее важные посты. Средняя компетентность руководящего состава сейчас существенно выше того, что наблюдалось в 1928 году.

Последние несколько лет Советы применяли систему единоличной ответственности, что означает: руководитель любого предприятия, большого или малого, отвечает за все, что происходит. Этот подход заменил прежнюю систему управления комиссиями, которая совершенно провалилась. Но единоличная система впадает в другую крайность. Руководитель редко осмеливается делегировать любые полномочия, и его заместители никогда не смеют принять на себя ответственность за любое решение.

<…>

Я никогда не работал в государственных организациях в других странах, кроме России, так что не могу сравнить советские и прочие государственные предприятия. Мне приходилось слышать, что негибкость, характерная для советской промышленности, встречается на государственных предприятиях других стран. В России, конечно, вся индустрия государственная, и система, вне всякого сомнения, подавляет инициативу.

Безопаснее не рисковать, а вести себя как можно тише, не привлекая ничьего внимания. Это особенно верно для России, потому что инженеров там часто обвиняют во «вредительстве», и отправляют в тюрьму или даже расстреливают, если находят виновными.

Я знаю об одном случае, когда русский, работавший переводчиком у иностранного инженера, искал другую работу после отъезда инженера из России. Один мой друг, который хорошо знал того русского, встретил его однажды и спросил, как дела. Тот ответил, что работает мелким служащим. Мой друг сказал:

— Для вас это слишком незначительно. Вы можете рассчитывать на что-нибудь получше!

— Да, — согласился русский. — Мне предложили хорошую работу в руководстве деревообрабатывающего треста, с зарплатой в три раза выше, чем сейчас получаю. Но я решил не рисковать.

— Почему нет? — спросил мой друг.

— Ответственность уж очень велика, — отвечал русский. — Последнее время дела в деревообрабатывающей отрасли неважные, и, если что-то случится в тресте, по моей вине либо нет, отвечать придется мне. А у меня положение особенно сложное, потому что я работал с иностранцами. Полиция всегда ищет самого очевидного подозреваемого, а кто очевиднее человека, работавшего с иностранцами?

Я знавал русского инженера, который работал на городской электростанции. Несколько лет он провел в конторе, выполняя рутинную работу, а затем ему предложили должность главного инженера электростанции. Он не только отказался от повышения, но вообще уволился и нашел работу в совершенно другой области, далекой от его специальности. Когда его спросили, почему, он ответил: «Прими я повышение, я бы отвечал за все, что пошло не так на электростанции, с риском расстрела или тюремного срока. А откажись я от повышения, полиция сочла бы и это подозрительным, так что я бросил и станцию, и инженерную профессию, лишь бы меня оставили в покое».

Опыт подсказывает, что это не одиночные примеры. Только исключительно смелые и самоуверенные люди готовы целиком и полностью принять на себя ответственность в советской индустрии».

Что тут скажешь? Люди – всегда только люди, и не более того. Ангелов опять не завезли.

У меня язык не повернется осуждать тех, кто в это переломно-переломанное время пасанул и не впрягся. Но вот у тех, кто не зассал, взял все на себя и тащил, вытягивал страну до хруста в суставах – безусловно, были не только мозги, но и bolls, как говорят на родине Литтлпейджа. И за одно это они достойны уважения и памяти.

Селиховкин:

«Дело закончилось тем, что меня, моего заместителя и некоторых других ответственных работников треста и управлений обвинили во вредительстве по 58 статье.

Из-за нас, гласило обвинение, утонула драга. Нам предъявили гражданский иск на 471 000 рублей. Наложили арест на имущество. Его у меня почти не было. С октября 1930 по март 1931 года я продолжал оставаться главным инженером, но у меня взяли подписку о невыезде, ограничили заработную плату ста двадцатью пятью рублями в месяц—прожиточный минимум одинокого человека.

Все эти перегибы настолько болезненно начали сказываться на производстве, что трест стал перед полным развалом В марте 1931 года на прииски прибыла правительственная комиссия во главе с нынешним членом Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Васильевым. В первые дни Васильев знакомился со всем касающимся событий на Алдане, а затем начал вызывать к себе отдельных лиц. Вызвал и меня.

<…>

Смущало не то, что фактически лишили заработка. Жена достаточно зарабатывала, чтобы прожить всей семьей. Смущало другое. Обвинение во вредительстве было известно каждому из моих подчиненных, потому что о нем упоминалось в местной печати. Отдавая какое-нибудь распоряжение, я не был уверен, что мне не скажут: «Пойди ты к чорту, вредитель!».

Приезд комиссии оздоровил обстановку В районе сменили руководство партийной и профсоюзной организаций, прокуратуры, судебных органов. С большинства работников треста судимость была снята.

Вскоре на Алдан вторично приехал А. П. Серебровский. Его интересовали крупные стройки Алдана — Селигдарская электрическая станция, драги и подземные работы. Приехал он, когда его на приисках совсем не ждали. Кроме меня никого на Незаметном из трестовского начальства не было.

— Здорово ты, Виктор, почернел, — сказал он, когда вошел в отведенную ему квартиру и собирался умыться с дороги.

— Почернеешь, — ответил я. — Знаете, на мне ведь висела пятьдесят восьмая статья.

— А теперь ведь все ликвидировано?

— Все.

Литтлпейдж:

«Коммунистические политики, управляющие Россией, настаивают, чтобы инженеры, как и все прочие, принимали активное участие в политической жизни страны. Мои русские сотрудники должны были тратить каждый день несколько часов на дела, не связанные с производством. Часто они теряли столько времени на митингах, парадах и всяческих говорильнях, что работать как следует не могли. Как все политики, коммунисты придают чрезмерное значение речам. Инженеров винят, если они пренебрегают этими посторонними вещами, и тут же винят, что работа идет недостаточно хорошо.

От советских инженеров требуют проводить весь долгий рабочий день на своей работе. Требуют следить за последними техническими улучшениями в их области. Требуют посещать бесконечные политические митинги и говорить рабочим речи, когда попросят. Также требуют изучать коммунистические теории, особенно если они члены партии, и надо сказать, довольно трудно не отстать от теорий, которые могут сильно измениться практически за один день. Если им не удается все это, вместе взятое, они могут потерять работу, а может быть, и свободу.

Я снимаю шляпу перед каждым человеком, который умудряется из года в год хорошо работать в таких условиях. Неудивительно, что среди советских инженеров и управляющих так часто встречаются нервные расстройства».

Селиховкин:

«Конец 1931 года на Алдане проходил под знаком пуска Селигдарской электростанции и третьей и четвертой электрических драг. Инженеры и рабочие сдержали слово – электрическую станцию выстроили к моменту пуска драг. Станция была пушена с массой мелких недоделок, и это сразу сказалось: работала она с перебоями — то есть электричество, то нет его. Мы расплачивались за недоделки, неграмотный монтаж локомобилей.

Много времени ушло на устранение недоделок, на регулирование работы станции, освоение драг. Не только работники электростанции и драг были заняты этим делом. Оно отнимало почти все время и силы и у нас, руководителей треста. Да и весь район чутко прислушивался к тому, что делается на станции — электрическом сердце Алдана.

В конце августа пошли затяжные дожди, необычные в это время года. Начало затапливать новый прииск - Средне-Серебровский. Водоотливных средств не хватало. Мне пришлось выехать на прииск. Четыре с лишним дня велись спасательные работы. Три дня непрерывной работы в воде и бессонные ночи подорвали здоровье, я заболел маньчжурским тифом. Меня отвезли в больницу.

Двадцать три дня я был без сознания.

Единственное, что сохранилось в угасающей памяти — клепка понтона пятой драги, которая собиралась перед окнами больницы. Пневматические молотки трещали, надоедливо шумела непрерывно бьющая в забой под напором семи атмосфер вода гидравлики.

Очнулся я, когда понтон драги уже был склепан. Врачи мне потом рассказывали, что больным я оказался крайне неспокойным. Часто вскакивал с постели, ругался, требовал, чтобы мне дали одежду, потому что вечером назначен мой доклад у Сталина об откачке воды из шахт. Санитарок пришлось заменить дюжими санитарами. Меня положили в отдельную палату.

Старший врач предупредил управляющего трестом, что надежд на спасение больного нет никаких. По Незаметному поползли слухи: «Умер Селиховкин»...

Меж тем, против всяких ожиданий, организм победил: я ожил. А на приисках уже знали... о моей смерти. Честно признаться, мне было очень приятно узнать, что слух о моей смерти принес многим огорчение».

Ну и в заключение – о наградах.

Вскоре после выздоровления, обманувшего смерть Селиховкина переводят с Алдана на Лену – тамошние прииски выдернули из-под концессии, поскольку британцы не выполнили условие о минимальном объеме золотодобычи. Новоиспеченный главный инженер ленских приисков уезжает с Алдана, точнее – тогда еще из Незаметного:

«Вечером 16 сентября я на автомобиле выехал из Незаметного. Путешествие до Б. Невера заняло двадцать часов.

А года три-четыре назад оно отнимало тридцать дней.

Двадцать часов или тридцать дней — вот как двинулся вперед наш советский Алдан!

В короткие пять лет Алдан прошел путь, который раньше потребовал бы много десятилетий. От примитивного быта, нетронутой тайги, архаических форм производства и хаотического хозяйства — к культурному, обжитому району, стремительно осваивающему высокую технику производства.

Там, где еще недавно были лишь допотопные ямы старателей, работают мощные электрические драги, их питает большая электрическая станция. Экскаваторы переворачивают миллионы кубометров породы.

Отличные дороги связали прииски с сибирской магистралью. Сотни автомобилей бегут к магистрали и обратно, перевозя людей и грузы. Все более благоустраиваемые поселки, светлые клубы, библиотеки, кинотеатры, по- человечески оборудованные дома, школы, лечебные заведения — все это выросло на пустом месте, все это дело наших советских рук.

Как можно не любить труд, совершающий такие чудеса, как можно не любить советскую страну, свою родину, партию, двигающую вперед наши силы, энергию, разум!»

Вот, наверное, и все, что я хотел сказать о советских инженерах – рабочих лошадках индустриализации. Гениальный поэт в те же примерно годы обошелся гораздо меньшим количеством слов:

В наших жилах —

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела.

Действительно долгие – Алдан добывает золото до сих пор. И, в общем, неплохо себя чувствует.

(это отрывок из моей книги "Двинулись земли низы-2").

________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

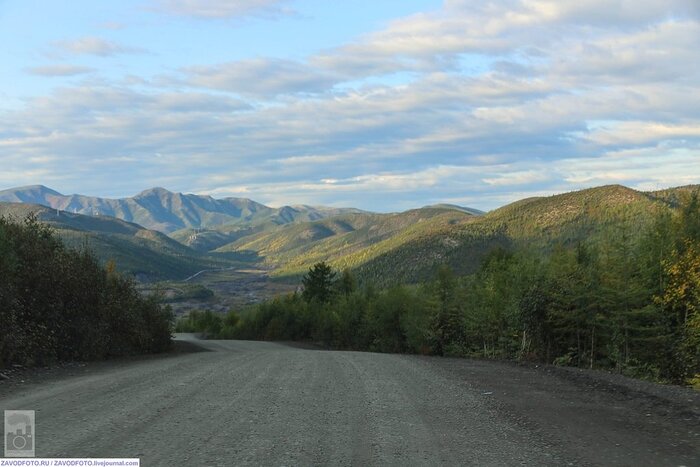

По дорогам Колымы (часть 2)

Начало здесь: По дорогам Колымы (часть 1)

Отслужил свое работяга...

Какие, все таки, красивые названия рек)

Очередное поселение встречает глазницами пустых окон заброшенных домов...

Мост есть, а проехать нельзя!

А здесь можно и золотишка намыть)

На магаданской широте туман…

Завалены снегами перевалы.

Там ветры, припадая к облакам,

Штурмуют обмороженные скалы.

На этом мы прощаемся с Колымой, ее суровой красотой. Величия и процветания этому краю!

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

По дорогам Колымы (часть 1)

"Приезжайте к нам на Колыму!" - "Нет! Уж лучше Вы к нам!" - кто не знает этой знаменитой фразы) А я вот с радостью согласился, даже уговаривать не пришлось! Чемоданы собрал и... "Еду в Магадан!"

Прокатимся мы с Вами порядка 500 км по федеральной автодороге "Колыма" (трасса М56), и полюбуемся красотами сурового Колымского края.

Официальное название трассы Магадан-Якутск – федеральная трасса “Колыма”, но очень часто в разговорах её именуют жутковато — “Дорога смерти”. Первые 90 км дороги были введены в эксплуатацию в 1932 году, строительство длилось двадцать лет, дорогу строили заключённые.Смертность была огромной, но с потерями никто не считался. Заключённые, особенно политические, являлись, по сути, расходным возобновляемым материалом. Ещё эту трассу называют самой длинной в мире братской могилой. Заключенные гибли десятками тысяч и их не хоронили, а трамбовали прямо в дорожное полотно. И в наше время сильные ливни и паводки таёжных речек, размывая дорожную насыпь, являют на свет человеческие останки. Жуть!!!!

"Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет!"... Но не в этом случае)

А какие названия романтичные здесь у населенных пунктов: Палатка, Синегорье, Ягодное, Мяунджа...

Прокатились по Палатке! Звучит то как!

И снова бескрайние просторы Колымы...

Понятие «Колыма», как определённый регион, сложилось в 1920-х — 1930-х годах: сначала в связи с открытием в бассейне Колымы богатых месторождений золота и других полезных ископаемых, а в годы массовых репрессий 1932-1953 годов — как место расположения исправительно-трудовых лагерей с особенно тяжёлыми условиями жизни и работы...

Многие населенные пункты остались лишь только на карте...

Понятно в честь чего названа река Пятилетка, но ручей Михалыч???

Вот такое асфальтовое покрытие... с дырами...

Местами грунтовка не хуже асфальта

Отголоски прошлого...

Не помню, когда в последний раз ездил на таком автобусе

Река Колыма

Она же, красавица Колыма!

Местный "автовокзал"

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Продолжение здесь: По дорогам Колымы (часть 2)

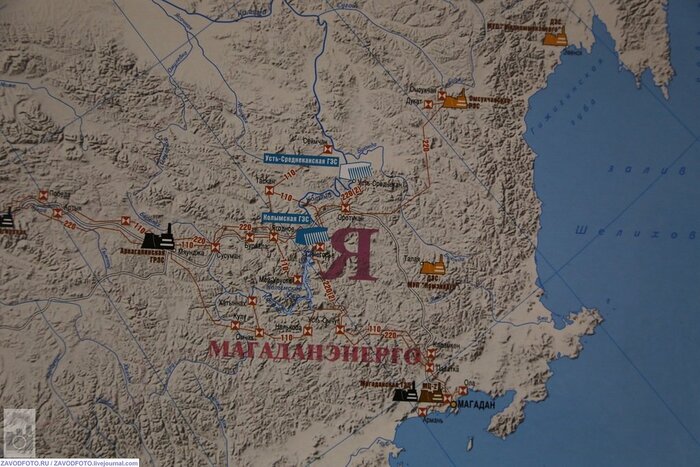

Суровая Колыма: Колымская ГЭС (часть 1)

Будете у нас на Колыме - милости просим. Приглашали? Вот мы и приехали. Да, мы продолжаем Вам рассказывать о нашей энергетике. И сегодня мы поговорим о Колымской ГЭС. Она расположена на реке Колыма, у посёлка Синегорье Ягоднинского района Магаданской области. Она представляет собой плотинную высоконапорную гидроэлектростанцию. Установленная мощность станции - 900 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии составляет - 3,325 млрд кВт•ч. Колымская ГЭС на 95 % обеспечивает потребности электроэнергии Магаданской области.

Начнём, как всегда, с истории:

Понимание освоения гидротехнического потенциала Колымы пришло ещё в 1932 году. Тогда геолог Д. В. Вознесенский после обследования верховья реки, выдвинул идею о строительстве в тех местах ГЭС. Для подтверждения этой теории в 1934 году, в район створа станции была направлена экспедиция под руководством инженера-гидротехника И. П. Морозова. И в 1935 году был подготовлен первый проект строительства ГЭС мощностью 50 МВт (четыре турбины мощностью 12,5 МВт) с грунтовой плотиной высотой 76 м и длиной по гребню 540 метров. Но реализован он не был. Зато в 1948 году институтом Дальстройпроект был разработан новый план, включавший в себя строительство Верхнепорожской ГЭС, Нижнепорожской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС, общей мощностью 1080 МВт. Но и в этот раз решили пойти другим путём. Здесь же есть уголь, зачем нам ГЭС…

Шли годы и здравый смысл победил. В 1965 году в Магадан прибыл министр энергетики СССР П. С. Непорожний, итогом поездки было принято решение о начале изыскательских работ на створе Колымской ГЭС. 4 августа 1970 года прошло утверждение Технико-экономическое обоснование проекта, а 6 октября того же года был окончательно выбран створ станции. 2 августа 1973 года технический проект Колымской ГЭС, разработанный «Ленгидропроектом», был утверждён распоряжением Совета Министров СССР № 1565-р

Еду в Магадан :)

Специально под эту стройку 6 ноября 1969 года был создан в составе «Вилюйгэсстроя» управления строительства «Колымагэсстрой». Главным по стройке был назначен Ю. И. Фриштер, чьё имя сейчас и носит станция. 17 февраля 1970 года с Вилюйской ГЭС был отправлен к створу станции первый автопоезд со строительной техникой, который прибыл на место 5 марта. Так начался подготовительный этап строительства, который был завершён в 1977 году, с открытием моста через Колыму. Это позволило сделать качественный рывок и развернуть работы на основных сооружениях.

Параллельно шло возведение посёлка гидростроителей Синегорье (12 февраля 1971 года забит первый колышек будущего посёлка). Там мы тоже побывали и расскажем о нём в следующий раз.

Налево пойдёшь..., а мы направо

19 февраля 1976 года в основные сооружения гидроузла был уложен первый бетон. Важнейшим этапом строительства гидроэлектростанции было перекрытие реки Колымы, которое состоялось 20 сентября 1980 года. Ещё одна интересная дата. По плану первый гидроагрегат хотели пустить к открытию XXVI съезда КПСС в феврале 1981 года, и это конечно сделали… поспешили, чтоб удовлетворить большое начальство и получилось, как всегда, в ущерб качеству…24 февраля 1981 года был произведён пуск первого гидроагрегата, но в условиях недостроенной временной плотины и незначительных расходов в реке в зимний период накопленной в водохранилище воды хватило только на 8 дней работы гидроагрегата, после чего он был остановлен. Повторный пуск гидроагрегата № 1 был произведён в июне 1982 года (акт приёмки подписан 27 июня), 22 октября того же года был введён в эксплуатацию гидроагрегат № 2, 15 июня 1984 года - гидроагрегат № 3, на чём строительство первой очереди Колымской ГЭС было завершено.

В июне 1988 года началось наполнение Колымского водохранилища до проектного уровня, были введены в работу постоянный водоприёмник и водоводы, что позволило пустить 30 сентября 1988 года гидроагрегат № 4 на расчётном напоре. Перевод первых трёх гидроагрегатов на полный напор был завершён в июле 1991 года, последний гидроагрегат № 5 был пущен только 2 октября 1994 года. Хотя к 1994 году строительство станции и было завершено, но опять же 90-е…уже знакомая песня. В итоге только 25 октября 2007 года был подписан акт о приёме Колымской ГЭС в постоянную эксплуатацию.

Вот такие железные кони со знаком качества здесь обитают

Вид на плотину и водосброс Колымской ГЭС с нижнего бьефа

В состав сооружений Колымского гидроузла входят: каменно-набросная плотина, подводящий канал, здание ГЭС с водоприёмником, водосброс, производственно-технологический комплекс (ПТК) с закрытым распределительным устройством - 220 кВ (ЗРУ-220 кВ).

Итак, начнем с плотины. И тут сразу рекорд! Это самая высокая грунтовая плотина в России! Её максимальная высота - 134,5 метра, длина по гребню равна 683 м, а ширина гребня - 15 м. Из-за неравномерности стока Колымы, особенно зимой, когда существенно возрастает потребность в электроэнергии, река почти пересыхает и необходимо её аккумулировать, поэтому такая гигантомания - это необходимость, а не дань рекордам из СССР.

Здание ГЭС напоминает корабль, который парит над просторами Колымы

Вот мы и подъехали, 2 часа из Перми и 7,5 часов лёту из Москвы + 500 км поКолыме не крюк, для нас, любителей поснимать промобъекты

Колымская ГЭС, с 2010 года, носит имя первого начальника строительства станции Юрия Иосифовича Фриштера. Административно она является филиалом ОАО «Колымаэнерго», которая в свою очередь является дочерним обществом компании ОАО «РусГидро».

Идём дальше. И опять сюрприз. Оказывается, машинный зал здесь подземный и расположен в скальной выломке левого берега. И чтобы попасть туда необходимо опуститься на 27 метров вглубь скалы, а мы и не возражаем. Дай нам только поползать, где ещё не ступала нога обычного туриста :) Мы решили дойти до него по транспортному туннелю.

А разбежаться здесь есть где. Хоть направо, хоть налево. Говорят, тут более 5 км таких горных выработок

Заглянули в компрессорную

Машинный зал Колымской ГЭС

В машинном зале установлено 5 гидроагрегатов мощностью по 180 МВт. И тут опять своя фишка. Оказывается, он оборудован гидротурбинами разных типов: четыре с диагональными турбинами ПЛД-45-2256В-420 и один с радиально-осевой турбиной РО-868М-В-410. В России имеется ещё только одна ГЭС, где установлены диагональные турбины – это Зейская ГЭС, но на ней я ещё не был. Турбины работают на расчётном напоре 108 м и приводят в действие гидрогенераторы СВ 812/240-28УХЛ4. Производитель турбин - «Ленинградский металлический завод» (входит в энергомашиностроительный концерн ОАО «Силовые машины», генераторов - ОАО НПО «Сибэлектротяжмаш».

А это Юля из пресс-службы ОАО «Колымаэнерго», разбавляла, дополняла наш мальчиковский коллектив и делала наш досуг интересным и полезным. За что ей большое спасибо!

Полным ходом идёт плановый капитальный ремонт пятого гидроагрегата

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу

Продолжение здесь: Суровая Колыма: Колымская ГЭС (часть 2)

Суровая Колыма - Синегорье (часть 2)

Начало здесь: Суровая Колыма - Синегорье (часть 1)

Огромнейший спортивный комплекс, построенный ещё тогда, приведёт ваши формы в желанные кондиции

Местный ЦУМ

Мониторинг цен Вам в ленту

История спорта продолжается! Россия, вперёд! Наша суровая красная ракета ещё надерёт, и не раз, пендоские задницы!!!

Самое гламурное здание, можно сказать Колыма-сити, здесь располагается - ОАО «Колымаэнерго»

Зато девчонки здесь открыты и милы

Храм Пресвятой Богородицы в Синегорье

А природа тут какая!!! Сплошные плюсы! Ни дня без мишек, зайчиков и лисичек...

Местные пацаны всегда рады видеть у себя на районе

А это здание местной администрации

Советскую власть, как известно, здесь не очень уважали, памятников Ленина и другой соцагитации тут не найти, зато Маяковский тут в почёте, в самом центре. Как тут не вспомнить: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй..."

Хотя нет, нашли. И Ленин нам путь указал... В гостях хорошо, конечно, но дома лучше!

Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу