Кое-что про насильничество и принуждение

Отрывок из повести Ф.М. Достоевского "Записки из мертвого дома"

Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная.

Я таки человек-п….с(

Ответ на пост Автосервис, истории. Часть 73

Не про автосервис, но про выбор.

Было мне лет 20, и работала я в конторе типа «товары-почтой», которая обрабатывала заявки на всякую косметику а-ля Ив Роше, Пьер Рико ииии не помню что ещё, но там много брендов было.

Работенка была та ещё, если честно. Всех новичков сначала загоняли на сортировку на 3 месяца. Это не разгибаясь в течение 8 часов вскрывать конверты и раскладывать присланные купоны в правильные кучки в зависимости от бренда, потом пачки перехватывать резинками особым образом и т.д. Обед полчаса, за это время надо бегом пожрать, поссать и покурить. Надзирательница образца «лагерный капо», разговаривать за работой нельзя, все вопросы только по делу, все сосредоточенно пыхтят и работают, ни минуты мимо. Руки после этого стирались в говно, несмотря на перчатки, пыль от бумаги разъедала все - волосы, кожу, легкие, про респираторы в 2002 году никто не задумывался, бабы ещё нарожают.

Прошедшие трёхмесячный забой допускались из этого чистилища на более интеллектуальный круг ада - машинный набор заказов в компьютер. Те самые пачки относились в огромный зал со старенькими висючими ПК, где сидело штук 50 машинисток одновременно и так же сосредоточенно пыхтя забивали коды товаров в специальную программу, которая уже посылала это все на склад для комплектации заказа и отправки клиенту (подозреваю, что это был третий круг ада, но его, слава богу, мне испытать не довелось). Только треск клавиш стоял. Тут хотя бы не было этой жуткой пылюки, так что работа считалась практически привилегированной. Надзирательница так же регулярно обходила ряды и контролировала любой чих, не дай бог забиваешь слишком медленно, получи кнутом (фигурально, но ебли на славу).

Скорость печати у меня была приличная, под 300 знаков нормального текста со всеми запятыми и абзацами, имелись корочки машинистки ещё советской Ятрани с отличием, да и вообще я была девочка умненькая и с компьютерами дружила. Но это не то же самое, что разбирать корявый рукописный текст и перебивать цифры по одной в специальные ячейки. Все равно работала довольно неплохо, норму (4 пачки в день) всегда выполняла, а то и рекордные 5. Джаст фо фан, премий за объемы не полагалось, просто косячников переводили назад на сортировку (лучшая мотивация, ага).

И вот помню как сейчас, хуярю я, хуярю, практически на автомате, закрываю заказ в программе, беру следующий купон и тут понимаю, что я купоны-то перепутала. Я зачем-то два сразу взяла (заработалась, наверное) и персональные данные клиента вбила с одного заказа, а артикулы - с другого. А заказ предыдущий уже закрыт, и чтоб его исправить, надо звать Галю с мастер-ключом, то есть надзирательницу с правами. И мне пиздец будет, это адский косяк же, там за меньшее показательно расстреливали. А ведь до этого меня хвалили и ставили в пример, а тут все, репутация зарабатывается долго, а сливается за секунду, ведь стоит один раз выебать овцу, доверия к тебе уже не будет. Если до этого она особо ко мне и не прикапывалась, тогда как у других вечно за спиной торчала, то теперь….

В общем, это была минута нелегкого морального выбора. Позвать и исправить, и клиент ничего не почувствует, или забить болт и продолжать, как ни в чем ни бывало? Пока дойдёт до комплектации, пока соберут, отправят клиенту, пока он там у себя в Абакане получит (почта России тогда работала как часы, ага, с периодом в световой год), охуеет, напишет претензию, пока ее получат назад по почте (интернетов не было ещё особо), начнут разбираться, искать концы, выяснят личный номер оператора…. Да это полгода пройдёт, не меньше.

А сортировка вон она, гостеприимно ждёт хоть завтра.

Да ну нахуй, подумала я и пакостливо отложила обработанную пачку. И через два месяца уволилась и вообще уехала в другую страну, на всякий пожарный.

А вот печёт как-то до сих пор, если честно. Поздравьте меня, я таки выбрала путь пидараса и хорошо, что я не ваш шиномонтажник.

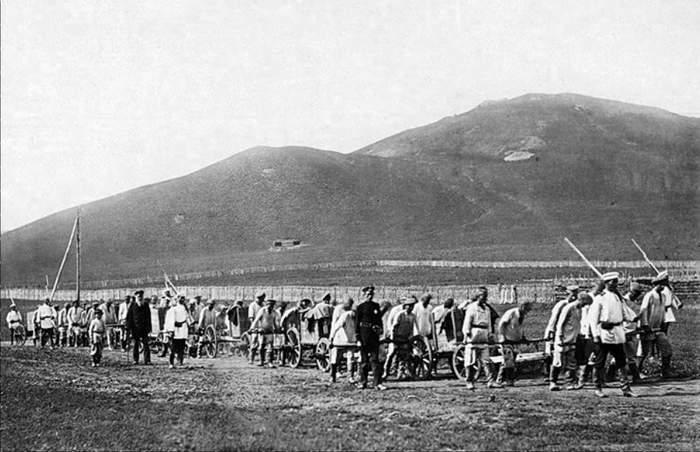

Жизнь за решеткой. Взгляд из прошлого

Первые каторги появились в России ещё во времена Петра Великого. Железоделательные заводы на Урале остро нуждались в дешевой рабочей силе, которая в числе немалом переполняла остроги и тюрьмы Сыскного да Тайного приказов. К обоюдной выгоде, осужденных за воровство, разбои и разного рода непотребства стали отправлять, как тогда говорили, за Камень. С того времени и повело своё начало великое заселение земель уральских и сибирских...

С каждым новым монархом полку каторжан прибывало. Уже к концу восемнадцатого века мощностей старых каторг перестало хватать. Одна за другой пошли новые. Вот тогда погнали в Сибирь и на Дальний Восток этапы настоящие - колоннами тысячными!

А начиналась дорога на каторгу 150 лет назад с Бутырского тюремного замка, в просторечии - с Бутырки. Сюда со всей матушки России поступали арестанты, которые должны были ссылаться в Сибирь, или как говаривали воры "за бугры жигана водить". Что под этим подразумевалось за давностью лет уже неведомо, но, судя по пестроте фразы, молочных рек и кисельных берегов дорога дальняя не обещала. Зато гарантировала она такие ощущения, какие при всём желании не испытать на воле.

Одно знакомство с уголовным миром чего стоит. Какие судьбы! Какие люди! Знаменитые растратчики, безжалостные убийцы, взяточники и аферисты обеих столиц. Вот где жизнь била ключом. Одно слово - каторга. И ладно б одна, а то сколько их было. Шилка, Акатуй, Нерчинск, Онор, Туруханск, Кара, Нижнеколымск. Выбирай какую хочешь. Все у черта на куличках. Одна другой краше.

Для заключенного-новичка без разницы - все похожи, но человек бывалый, на своём веку уже посидевший, ещё как различал. Лучшими считались такие каторги, в которых наряду с уголовными отбывали наказание преступники политические. Режим там был значительно мягче, как раз из-за ссыльных. Надо отдать должное, самодержавие уважало своих идейных противников - ни о каком насилии и речи не могло идти.

Худшими каторгами признавались все прочие, которым не "посчастливилось" иметь диссидентов, да к тому же не повезло географически. Здесь своя логика: 30 градусов мороза Зерентуя для заключенного много лучше 50 градусов ниже нуля Верхоянска. И бежать из таких мест как Шилка, Акатуй, Нерчинск значительно проще, чем из Онора и Нижнеколымска - расстояние меньше и дороги лучше...

Самой же страшной каторгой считался остров Сахалин. Всероссийский отстойник уголовной нечисти. Это для соотечественников. Для иностранцев же - русская Кайенна. О Сахалине говорили так: "Вокруг море, а посередине горе, вокруг вода, а внутри беда". Но до Сахалина заключенным топать ещё и топать. Дорога же каторжная ох и трудна была. До иных богом забытых мест добирались годами. К примеру, этап в Нарымский край или в Дуэ занимал в конце XIX-го века два долгих года.

Для того чтобы преступники по пути следования не разбежались, одевались на них конвоем оковы ручные да ножные. Современным наручникам до них далеко - слишком изящны и необременительны. Другое дело кандалы - шага ступить свободного не давали, руки-ноги до мозолей кровавых натирали, следы оставляя на веки вечные.

Чести носить кандалы удостаивались рецидивисты, те, кто одет был в бушлатик серенький с бубновым тузом на спине желтеньким и буквами поверх туза глаза прохожим обжигающими "С.К." - ссыльнокаторжные. Отличали их кроме одежды и тем, что обривали только правую часть головы, тогда как обычным преступникам и бродягам - левую. На практике все зэки брились наголо. Никакой дискриминации - всё честно, по справедливости...

Главные же "радости" ждали заключенных в конце долгого пути. Встречала каторга "лихих молодцев" и голь перекатную тюрьмой кандальной, отсидеть в которой они должны были по закону часть общего своего срока. Получил 20 лет - изволь, голубчик, четыре годика на нарах поваляться, получил 15 - три года оттруби, и так далее. Здесь бы вздохнуть тяжело, да перекреститься истово, однако это только начало. Вот как начнут в узды железные затягивать, так сразу чувства ностальгические забрызгают.

Но на печи сидеть, слёзы проливать господа-тюремщики не дадут. Послали тебя, мил человек, за тридевять земель за казенный счет не для того, чтобы ты прохлаждался. Кайло в руки и мигом на работу. Лес валить, ямы копать, землю в тачках возить. Каторжный труд не фунт изюма - здоровье работяги теряли за год-два "исправительных" работ. Иные с жизнью расставались. Так об этом никто особо не печалился. Чай, не сиротский дом и не приют для богомольцев, а каторга...

Вся уголовная братия делилась тогда на "шпану" и на "иванов". Кстати, современным словом "пахан" в дореволюционное время называли не криминальных лидеров, а заурядных скупщиков краденного, и считались они "кувыркалами", то есть мелочью, внимания не заслуживающей. Истинными властителями тогдашних мест заключения являлись "иваны". Слово такого авторитета - закон для всех. Горе тому, кто воспротивится. Прибьют. Конечно, сам "иван" не стал бы марать своих рук убийством - всю грязную работу выполняли его оруженосцы, "поддувалы".

Среди "шпаны" шло своё деление на касты. Выше других ценились специалисты: "маравихеры" - карманники, "блиноделы" - фальшивомонетчики, "шниферы" - взломщики сейфов, "шопенфиллеры" - грабители ювелирных магазинов. Далее следовали "торбохваты", "хомутники", "ширмошники", "мокрушники", "лапошники", "фармазоны", "фортачи", "Пешие стрелки" и прочие. Ниже всех по статусу находились "маргаритки" и "субчики". Этих женоподобных созданий сторонились даже нищие...

В камерах всё по ранжиру, как в английском парламенте. Каждый сверчок знал свой шесток. "Иваны" на верхних нарах, словно короли на троне. Рядышком министры - "храпы", рангом пониже, но тоже знать. За ними "глоты" - прислужники-горлодёры. Все прочие довольствовались тем, что осталось...

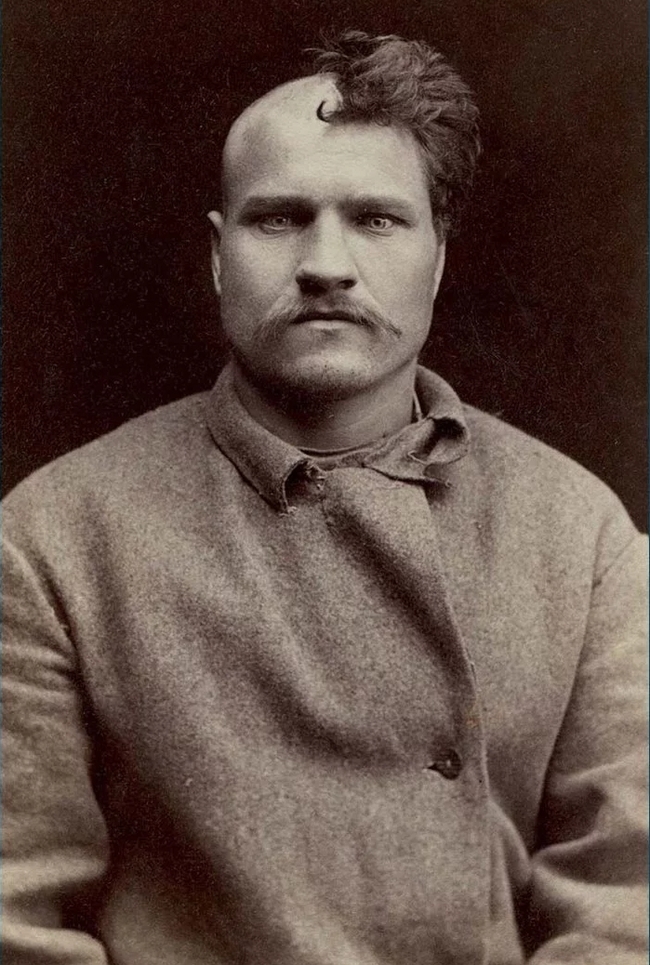

Существовала до революции ещё одна, достаточно редкая категория заключенных - "бессрочники". Чтобы заслужить это звание требовалось совершить что-то невероятное по кровожадности или дерзости. Несколько десятков убийств или дюжина вооруженных ограблений (с жертвами) - и пожизненного заключения не миновать. Как ни странно, было в этом и преимущество. Вор-бессрочник получал эксклюзивное право украсить ворот своей рубахи красными петушками, каторжными знаками отличия птиц самого высокого полета. Ярчайший представитель этого рода образца 1904 года: рецидивист-"бессрочник" Заклюкин, кличка Скоба. За душой 67 убийств и 218 лет каторги. Натуральный, как он есть генерал Забугрянский...

И хоть тюрьма для таких варнаков дом родной, однако же свобода лучше. Просматривается любопытная закономерность: чем жестче был режим, тем больше совершалось побегов. Бежали отовсюду. Бежали даже с Сахалина, который, как известно, отделен от материка водой. А называли беглых смельчаков, которым сам черт не брат, "зелёными ногами" или "болдохами". Сколько таких "орлов" по пересылкам да острогам моталось! Публика беспокойная. Не сиделось им. Охота к перемене мест оказывалась сильнее страха смерти. Пешком, сторонясь почтовых трактов и железнодорожных станций, тащились они через всю Сибирь.

Иным удавалось вовсе невозможное: на утлых судёнышках, корытах, пересекать Берингов пролив и через Аляску, Америку, Европу возвращаться в Россию. Бесспорным рекордсменом по побегам был, безусловно, корнет Савин. Имя этого дворянина более 30 лет (с 1880 по 1910) не сходило со страниц русских и европейских газет. Личный тюремный опыт - 25 лет отсидки. Количество побегов больше десятка. Легендой Савин стал после того, как вместе с несколькими помощниками он возглавил ораву бродяг всех племен и народов, основавших на китайской реке Желтуге бандитскую Желтугинскую республику.

У неё был свой президент, свои, очень уж напоминавшие тюремные законы. Всякий бежавший от властей получал здесь приют и защиту. Около года просуществовал этот рай для людей с тёмным прошлым. Китайские и русские войска совместными усилиями разгромили Желтугинскую республику. Савин был пойман и сослан в Нарымский край. Это нисколько не охладило его авантюрную натуру. Через несколько месяцев он сбежал и оттуда. На этот раз корнета потянуло в Европу, где он чуть было не стал болгарским царем...

Каторга ломала заключенных, но только не сильных духом. Чтобы выжить, им было необходимо подняться над толпой. Именно из этой среды выходили "храпы", "глоты", "Иваны". От урок царской поры прямая дорога до зэков эпохи советской. Сталинские тюрьмы взросли на опыте тюрем царских. Изменения коснулись, в основном, в части усиления режима и количества охраны. Законы же тюремных обитателей остались без изменения - и остаются такими, за малым исключением, до сих пор.

БАМлаг возрождается

БАМ начинали строить зэки, им и заканчивать. Каторжные работы в 21 веке - это же так прогрессивно!

Из-за нехватки рабочих рук на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) правительство рассматривает варианты привлечения на стройку заключенных, сообщает «Коммерсантъ». Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля, рассказали источники издания.

Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено проработать этот вопрос, обсудив также «создание инфраструктуры для их размещения».

Острая нехватка рабочих рук — около 15 тыс. вакансий — вызвана большим масштабом работ, проблема усугубилась в связи с пандемией из-за нехватки мигрантов, не вернувшихся в Россию в связи с пандемией. Дефицит кадров закрывают в том числе и железнодорожными войсками: 3 тыс. военнослужащих должны уже в этом году приступить к стройке. Но пока у ОАО РЖД мобилизовано только порядка 5 тыс. строителей из необходимых 15 тыс.

РБК направил запрос во ФСИН. РЖД и Минтранс от комментариев отказались.

Преступление и наказание. Тюрьма и каторга в Российской империи

Владимир Маковский "Ожидание у острога" (1875)

Тюрем, острогов, замков в Российской империи было много. В Москве до сих пор существует Бутырская тюрьма, в Петербурге был печально известный Литовский замок, Шлиссельбургская крепость, Александровский централ в Иркутске. Но самая известная среди «профессионалов» - Тобольская, в которой сливались потоки осужденных со всей страны, ожидая дальнейшего распределения (конечная точка маршрута иногда оглашалась не сразу). Мужчины и женщины сидели в одних и тех же исправительных учреждениях, только в разных корпусах. Несовершеннолетние преступники (а уголовная ответственность наступала с 10 лет) обычно помещались в те же «взрослые» заведения, но подростков старались держать отдельно от взрослых. В тюрьму помещали подозреваемых до суда, и в случае обвинительного приговора они возвращались туда же отбывать назначенный срок или дожидаться отправки к месту будущей ссылки.

Одной из характерных особенностей дореволюционных мест лишения свободы было то, что значительная часть денег на содержание заключенных поступала в виде пожертвований, которых было особенно много во время религиозных праздников. Жертвовали и небогатые сердобольные люди, и состоятельные, особенно купцы, ведь «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Щедростью отличались староверы. Пожертвования перечисляли в тюрьмы в виде денег, продуктов питания, одежды. Более того, еще в допетровские времена было официально разрешено выпускать преступников для сбора подаяний. В 1711 году Петр I запретил подобную практику, но полностью искоренить ее не удавалось. Попрошайничество то разрешали, то снова запрещали, но на протяжении всего 18 века одетые в рубища и скованные одной цепью арестанты не редко ходили по улицам под надзором караульных и распевали жалостливые песни. Изменилась ситуация только в 1819 году после учреждения попечительного общества, которое сумело наладить работу с благотворителями и более грамотное распределение поступающих средств. При тюрьмах были столярные, переплетные, швейные, сапожные и другие мастерские. Формально заключенный не имел права иметь при себе больше 3 копеек в день. Остальное должно было переводиться на его счет, с которого он мог оплачивать необходимые ему вещи или забрать деньги после освобождения. Однако на практике это часто не соблюдалось.

Приговоренных к каторге отправляли партиями, к которым по дороге присоединялись «коллеги» из других городов. На европейской части империи группы были до 50 человек, в Сибири их могло быть пару сотен. Начиналось печальное путешествие со сбора подаяний, которые могли быть довольно щедрыми. Уныло звеня кандалами и распевая жалостливые песни, можно было заработать несколько десятков и даже сотен рублей, не считая разных гостинцев от сердобольных жителей. Некоторые приговоренные, чтобы подзаработать, незаметно продавали по дороге одежду, в том числе казенную. За это их наказывали, но потом все же выдавали новую. Женщины и мужчины значительную часть пути шли вместе, разделяли их в Тобольской тюрьме, крупнейшем перевалочном пункте. В дороге заработанные деньги быстро таяли из-за постоянных поборов конвоиров. Купить продукты, чтобы хоть как-то разнообразить скудный паек, заплатить за право добраться до очередного места ночевки раньше других, чтобы успеть занять более удобное и теплое место на нарах, хоть часть пути проехать на подводе, а иногда из-за обычного вымогательства. В 1822 году вес ножных кандалов ограничили пятью фунтами (2кг), носили их мужчины, а женщины только оковы на руках. Но еще долгое время приговоренные шли группами, скованными одной цепью. Помимо каторжан в партиях были в партиях были приговоренные к ссылке, что было более мягким приговором. Это породило еще один способ заработка и злоупотреблений – обмен именами и наказаниями. Так как конвоиры знали в лицо не всех, а сопроводительные документы содержали только описания, то некоторые похожие внешне люди менялись местами. Иногда подмены обнаруживали, и виновных наказывали.

В романе Льва Толстого «Воскресенье» начало мрачного путешествия описано так: «Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах… Звеня кандалами, пройдя шагов десять, останавливались и покорно размещались, по четыре в ряд, друг за другом. Вслед за этими, без остановки, потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же одеждах. Это были ссыльные… Они так же бойко выходили, останавливались и размещались также по четыре в ряд. Потом шли женщины, тоже по порядку, сначала – каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках, потом – женщины ссыльные и добровольно следующие, в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов. С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как жеребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор… Несмотря на то, что всех арестантов считали в стенах тюрьмы, конвойные стали опять считать, сверяя с прежним счетом. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то, и в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них». Только с 1897 года, согласно указу Николая II, приговоренных отправляли в Сибирь только по железной дороге.

Александровская каторжная тюрьма, вечерняя проверка

Условия в тюрьмах и острогах были спартанскими, а жизнь монотонной. «Сидельцы» в свободное от работы время развлекали друг друга байками и рассказами о похождениях знакомых удальцов, злыми проделками (например, прилепить к ноге спящего сокамерника бумажку и поджечь), учились у старших товарищей сомнительным наукам, играли в азартные игры. Среди заключенных официально выбирали старосту (путем прямого голосования, и администрация не имела права отклонить выбранного кандидата). Сергей Максимов в «Сибири и каторге» пишет о тюремной иерархии так: «Каждая тюрьма имеет при себе непосредственного начальника, должностное лицо государственной службы, смотрителя. Каждому смотрителю дается помощник, известный под именем тюремного надзирателя. Кроме того, каждая тюремная артель выбирает из своей среды старосту (на 40 человек арестантов полагается один такой выборный). Староста получает отдельный нумер от прочих, и он же вместе с тем и артельный эконом, обязанный заботиться о пище, и помощник надзирателя (субинспектор), обязанный быть комнатным соглядатаем и фискалом. Старост этих, таким образом, в каждой тюрьме, смотря по числу заключенных, находится 3, 4 и 5 человек. Над ними полагается еще один наибольший, старший староста, который на тюремном языке называется общим. Такова должностная иерархия и тюремная бюрократия. А вот какова и вся процедура их обязанностей, в кратких и общих чертах, набросанных одним из смотрителей карийских тюрем. «Смотритель, — говорит он, — заведует как хозяйственною, так и письменною частью. Надзиратель заботится о пище и об одежде арестантов и, кроме всего этого, ведет отчетность. Поутру, в назначенные часы для работ, он идет на раскомандировку в тюрьму. По приходе с караульным урядником строит арестантов в строй, делает перекличку по имеющейся у него табели, чтобы узнать, все ли арестанты налицо (точь-в-точь, как делалось это на этапах); кончив такую, сдает партии военному караулу, наряженному в конвой. По уходе арестантов на работу он выдает старостам провизию на день».

Вот какие данные Максимов приводит о питании сибирских заключенных: «Каждому арестанту полагается по фунту мяса летом и по 3 /4 ф. в прочее время, 1 /4 ф. крупы и 10 золота, соли. Правда, что они едят и щи, и картофель, и лук, но зато все это покупается на собственные арестантские деньги, зарабатываемые в праздничные дни. На это же идут и те деньги, которые получаются артелями за перевозку тяжестей на артельном рогатом скоте, и те проценты, которые накопляются с разных ссуд, выдаваемых частным лицам из артельной экономической суммы (в 1860 г. остатки ее простирались до 2781 р. 26 3 /4 к.). Весь доход тюрьмы состоит из платы, зарабатываемой арестантами в праздничные дни. Каждый из них получает в месяц из окладов: рабочие по 75 к. и мастеровые третьей статьи — 1 р., второй — 1 р. 50 к., первой — 2 р. Казна дает от себя только кормовые деньги 5 к. в сутки и 4 ф. печеного хлеба. Летом во время промыслов идет 5 ф. хлеба и по 1 ф. мяса. Больным выдается половинный оклад платы без кормовых и провианта; остальная часть удерживается в уплату лазаретной пищи. По выпуске из тюрьмы, следующая из артельных сумма выдается каждому на руки. «Точно так же и тем, которые хорошим поведением заслужили доверие, покупаются одежные вещи и припасы смотрителем. Одежда приготовляется при промысловом цехе и выдается на сроки. На два с половиною месяца; холщовая рубаха, суконные порты, три пары юфтевых чирков (вм. сапог) и пара рукавиц. На год поступают арестанту: шинель сермяжного сукна и поддевка сукменная". Рассчитано примерно, что содержание всякого арестанта на артельные деньги обходится в год в 33 р. 22 к.»

Александровская тюрьма

Была и своя «теневая экономика», с регулярными выборами «откупщиков», и тут был принцип аукциона. Деньги шли в уже тогда существовавшие «общаки». Предложивший наибольшую цену получал монопольное право на продажу алкоголя, табака или проведения азартных игр. Как откупщики получали данные товары – уже их проблема, но обычно за деньги договаривались с сотрудниками исправительных учреждений. Встречались и свои «службы безопасности банков», только в те времена их «сотрудники» деньги не выманивали, а делали сами, также как и разные липовые документы. Крупная группа фальшивомонетчиков была выявлена в Бутырской тюрьме в 1873 году.

В тюрьмах царила антисанитария, плодившая многочисленные болезни. Некоторые заключенные и сами могли наносить себе травмы или симулировать недуги. «Московская медицинская газета» (1860 год) приводит такой рассказ о тюремных хитростях: «К притворным болезням арестантов и ссыльных… относятся также слепота, сведение конечностей и падучая болезнь; но во всем этом легко удостовериться при некотором внимании и ловкости. При слепоте я подносил к глазу свечу или иглу, сказав, что хочу делать операцию, и обман открывался скоро. В притворных сведениях стоит только сделать значительный удар ладонью по верхнему плечу или по ляжке — и больной от боли выпрямляет конечности. Отсутствие пены и сведение большого пальца внутрь ладони служит верным распознавателем притворной падучей болезни; также внезапные впрыскиванья холодною водою и чувствительность при уколе иглою какой-нибудь части тела. Но зато чесотка (Scabies) — непременная принадлежность тюрем; язвы от скорбутного худосочия и ревматической боли от трения кандалами, также сифилис в страшных формах и часто первичные язвы не на тех местах, где показано, a circaanum или же in recto, как следствия педерастии. Называют эту болезнь хомутом (насадили хомут — заболел). Скорбут, дизентерии и тиф — болезни очень обыкновенные. Ознобления и отморожения от недостатка обуви и вследствие побегов и бродяжества — явления столь частые, что их можно считать обыкновенными не только на этапах, но и в тюрьмах. Вытяжкою сонной одури они делают искусственную слепоту: пуская жидкость в глаз, увеличивают (расширяют) зрачки и, выставляя глаз кверху при осмотре, кажутся как бы действительно слепыми». Сифилис был одной из самых распространенных причин смерти.

Александровская тюрьма

На европейской части империи тюрьмы часто помещались в замках и крепостях, которые перестали использоваться по назначению. В Сибири места лишения свободы выглядели обычно так: территория огорожена высоким частоколом, а за ней помещение, напоминающую казарму, в которой на нарах спят заключенные, и рядом административное здание, лазарет. Из письма Сони Мармеладовой о жизни каторжанина Раскольникова: «помещение его в остроге общее со всеми; внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово; что он спит на нарах, подстилая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить... Видится же она с ним по праздникам у острожных ворот или в кордегардии, куда его вызывают к ней на несколько минут; по будням же на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша». В остроге помимо него было несколько поляков, один бывший офицер, пара семинаристов, а остальные – из «простых», подтрунивавшие над ним, потому что он «барин», а пускать в ход топор – дело не барское. Осужденные валили лес, работали в шахтах и на рудниках, на винокурнях, заводах. С конца 1860-х силами каторжников началось освоение Сахалина, и попасть на него считалось еще большей бедой. Самих каторжников делили на "воздержанных", то есть благонадежных, вставших на путь исправления и достойных поощрения (выходных, послаблений режима, небольших премий), "невоздержанных", то есть склонных к нарушению дисциплины, и " неисправимых". Последних в виде наказания могли приковать цепью к тачке или даже стене в одиночной камере. Склонным к побегу брили половину головы (обычно так брили при этапировании, а по прибытии на место уже нет). После отбытия срока на каторге многие должны были еще какое-то время остаться на поселении. В итоге очень часто отправка в Сибирь была путешествием в один конец.

Другие посты о криминальной России

Немного о ворах и мошенниках до революции

Легко ли отделался Раскольников? Преступления и наказания в дореволюционной России

О нищих Российской империи. "Жалкий" бизнес

Мой дзен, там тоже есть интересное

https://zen.yandex.ru/id/5edf83405d6a463a369793b5