Вторая Мировая: день за днём. 30 января 1943 года. Пятьсот восемьдесят восьмой день Великой Отечественной войны

Привет всем! Я несколько лет занимаюсь изучением истории Второй Мировой войны и делюсь своими знаниями в соцсетях. Сейчас я решил выкладывать материалы и сюда, на Пикабу. Я буду публиковать материалы о каждом дне Второй Мировой войны и её основной составляющей - Великой Отечественной войне.

Вместе с текстом я прикладываю фото высокопоставленных офицеров, политиков и боевой техники. Также я публикую дословно выдержку из сводок Совинформбюро, чтобы читатель смог сравнить то, что происходило в этот день на самом деле и что официально оглашалось сводкой. Я стараюсь каждую свою публикацию улучшать. Если у кого-то есть пожелания, кто-то хотел бы, чтобы я что-то добавил, пишите в комментариях. Всё будет учтено!

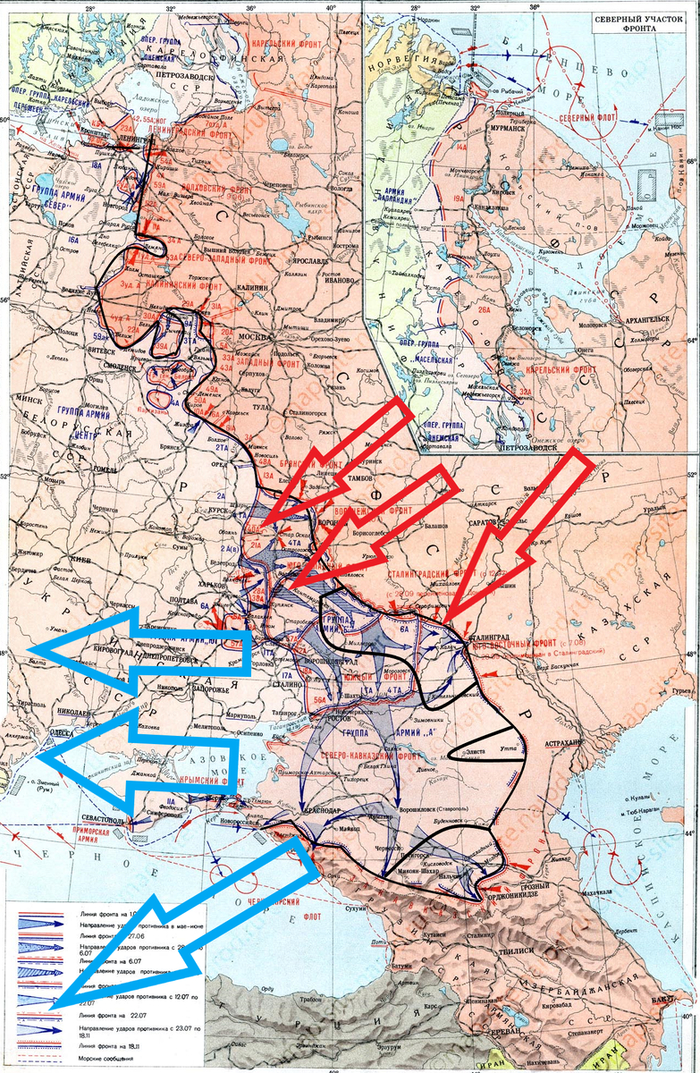

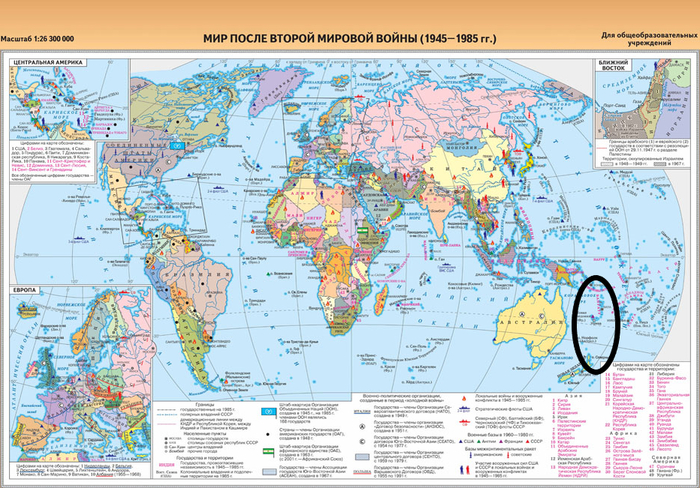

На картах красными стрелками обозначены основные удары советских войск, чёрными немецких и их союзников, голубыми направления основных событий на других театрах военных действий, жёлтыми границы отвоёванных территорий при наступлении той или другой стороны.

Сегодня я публикую свой новый пост.

Если хотите почитать опубликованную хронологию с первого дня Великой Отечественной, переходите в мой профиль. Я пишу только по этой теме!

Продолжим!

Под Ленинградом новым командиром 80-й стрелковой дивизии стал генерал Д. Л. Абакумов.

Дмитрий Львович родом из Саратовской области. Кадровый офицер пограничных войск ОГПУ-НКВД. Участвовал в войне против финнов. В первые дни после нападения Германии на СССР была создана 21-я дивизия НКВД, оборонявшаяся под Ленинградом. В ходе боёв попала в окружение, но с потерями вышла из него, а Д. Л. Абакумов, будучи её начштаба выжил и продолжил службу. Вскоре на аналогичной должности, а с лета 1942-го командир 286-й дивизии. Во время операции "Искра" возглавил 80-ю дивизию, с которой отличился на завершающем её этапе. С начала 1944-го замкомандира 112-го стрелкового корпуса, а вскоре 54-й армии, освобождавших новгородчину, псковщину и Прибалтику. Осенью получил тяжёлое ранение, убыл на лечение и на фронт более не вернулся. По выздоровлении оставался в строю пять лет. Кавалер семи орденов. Генерал-майор. Умер в 1962-м году.

В ходе Воронежско-касторненской операции шли вторые сутки ожесточённых боёв между советскими войсками, захлопнувшими кольцо окружения и немецко-венгерской группировкой, оказавшейся там и пытавшейся прорваться на запад.

Среди окружённых соединений оказалась 82-я дивизия Вермахта, которая смогла в последний момент осуществить прорыв и с большими потерями избежать полного разгрома. Но её командир был тяжело ранен.

Альфред Бенч в начале Второй Мировой служил квартирмейстером ГА "С", а затем 2-й армии. На этой и подобных должностях находился до лета 1942-го. Далее возглавил 82-ю пехотную дивизию, входившую в состав этой же 2-й армии, находившейся в районе Воронежа. В ходе советского контрнаступления соединение попало в котёл, вышло из него, но командир получил тяжёлое ранение и несмотря на оказанную медпомощь умер через несколько дней от ран. Генерал-лейтенант.

Южнее в ходе Ворошиловградской операции Красной Армии первыми перешли в наступление войска северной группы, а именно 6-й и 1-й гвардейской армий. В первые же сутки начались ожесточённые бои. Стало ясно, что немецкие войска здесь построили очень сильную полосу обороны, насыщенную артиллерией и различными противотанковыми средствами. Советские же силы как раз испытывали большой некомплект в бронетехнике и имели здесь всего менее двухсот танков. Чтобы переломить сопротивление врага командование вынуждено было бросить в сражение всех их сразу. Благодаря этому небольшой тактический успех был всё же достигнут.

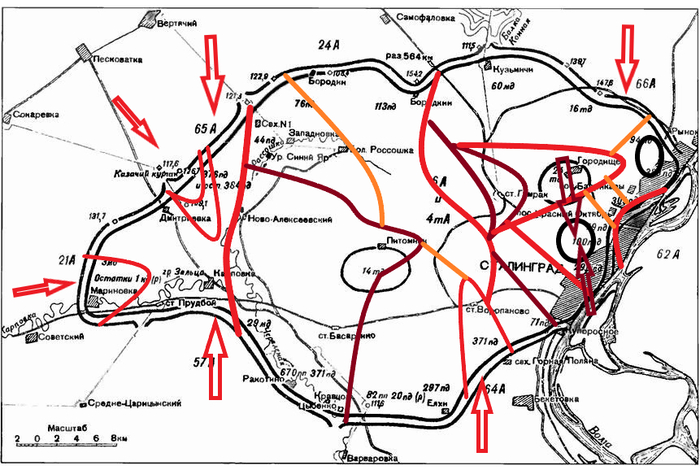

В Сталинграде в ходе операции "Кольцо" советские войска рассекли группировку противника, находившуюся в южном котле ещё на две части и зашли в центр города. Основной удар наносили дивизии 64-й армии, которые взяли важнейшие для немцев руины дома Советов и городского театра. Также советское командование получило информацию, где конкретно находится командующий 6-й армии Вермахта, это было здание центрального универмага. 38-я мотострелковая бригада блокировала его. В этот же день Ф. Паулюс был произведён в генерал-фельдмаршалы, а командующий северной группировкой немецких войск К. Штреккер и командующий 8-м армейским корпусом В. Гейтц, остатки которого находились там же, в генерал-полковники. Возможно Гитлер этим назначением намекал, что такие высокопоставленные офицеры не сдадутся Красной Армии, а покончат жизнь самоубийством.

В Сталинграде третий день подряд по два генерала Вермахта капитулируют.

Так сдался в плен начальник 144-го артиллерийского командования Ганс Вульц. До весны 1942-го служил в штабе сухопутных войск, далее в СССР принял артполк, а затем и 144-ю артбригаду. После пленения вступил в комитет "Свободная Германия". Освобождён в 1948-м, вернулся на родину в ГДР и вступил в её вооружённые силы, став одним из первых в них генералов. Генерал-майор.

Вернер Занне с начала Второй Мировой командовал учебными частями, затем принял свежую 100-ю легкопехотную дивизию. С ней прошёл французскую кампанию, затем наступал на юге СССР, получил Рыцарский крест, попал в Сталинградский котёл. В итоге соединение разбито, командир пленён и умер в лагере (сейчас это территория Польши) в 1952-м году. Генерал-лейтенант.

В СССР вышел приказ о старте начальной военной подготовки во Всевобуче призывников 1922-1926-х годов рождения, которые должны быть забраны в действующую армию в 1943-м году по нескольким военным специальностям: автоматчик, пулемётчик, миномётчик, снайпер, сапёр-подрывник, истребитель танков. Они должны иметь образование не ниже четырёх классов, по состоянию здоровья годными к несению службы. Обучение должно происходить по девять часов в неделю без отрыва от производства. Начальникам соответствующих управлений обеспечить обучающихся всей необходимой матчастью.

Продолжался добровольный сбор средств от много населения в тылу и военнослужащих на строительство вооружений для Красной Армии. Так Закавказский фронт передал государству 24 миллиона рублей, Дальневосточная железная дорога к отданным ранее 35-ти миллионам добавила ещё тридцать, Северный флот 22 миллиона, Осоавиахим 71 миллион.

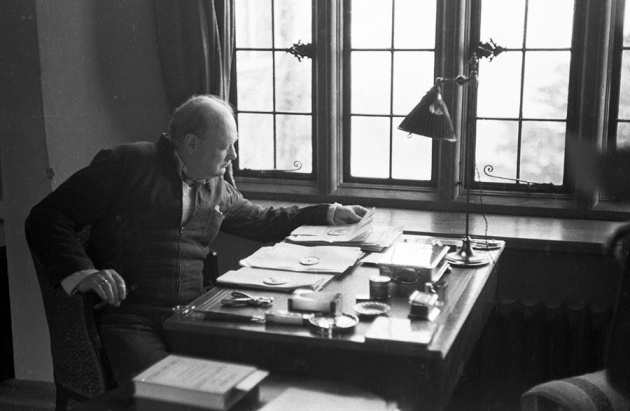

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль пишет И. В. Сталину.

В бумаге он рассказал о том, что предложил президенту Турции незамедлительную личную встречу (которая была принята) и переговоры. В них предлагалось отдать для турецких вооружённых сил английское военное снаряжение для того, чтобы значительно усилить силы обороны страны. По факту это было желание передать вооружение и бронетехнику в обмен на вступление Турции во Вторую Мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции.

В Германии отправлен в отставку командующий военно-морским флотом гросс-адмирал Э. Рёдер.

Эрих Рёдер кадровый морской офицер, участвовал в Первой мировой, постепенно продвигался по служебной лестнице, став командующим военно-морскими силами в 1928-м году, а в 1935-м ВМС нацистской Германии с их новым названием "Кригсмарине". Разработал "План "Z", утверждённый Гитлером, который предусматривал развитие флота с акцентом на строительство крупных боевых кораблей в качестве главной ударной силы. После разгрома Польши получил Рыцарский крест. Однако к началу 1943-го года флот оказался в очень плачевном состоянии. Был потоплен самый мощный боевой корабль - линкор "Бисмарк" и ещё несколько самых крупных единиц Кригсмарине, а некоторые уцелевшие страдали многочисленными поломками, более того Германия начала ощущать большой дефицит в топливе, поскольку нефтеносные месторождения советского Кавказа не были захвачены и вся летняя кампания 1942-го года в целом провалилась. План молниеносного уничтожения советского ВМФ также оказался сорванным. Огромные денежные вливания в военно-морские силы фактически не принесли никакого результата из-за чего у Гитлера и Э. Рёдера всё более и более портились отношения. В итоге фюрер приказал расформировать надводный флот, а уцелевшие боевые корабли не использовать для проведения операций, гросс-адмирал в ответ потребовал отставки, которая вскоре была удовлетворена. Заменён командующим подводным флотом адмиралом К. Дёницем, получил инспекторскую должность, которая по факту оказалась формальностью. После войны на Нюрнбергском трибунале приговорён к пожизненному лишению свободы, сам настаивал на смертной казни, однако его просьба была отклонена. Освобождён из-за плохого состояния здоровья в 1955-м году. Автор мемуаров.

Дмитрий Фрид в роли гросс-адмирала Э. Рёдера в военном сериале Сергея Виноградова "Адмирал". 2024-й год.

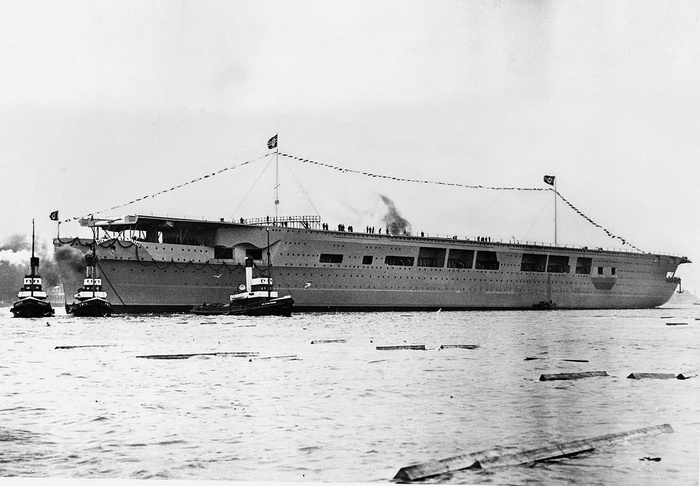

Одновременно в Германии приказом Гитлера остановлено строительство первого немецкого авианосца "Граф Цеппелин". Корабль был спущен на воду в 1938-м и уже через год был готов на 85%. Однако немецкая промышленность не имела технологий строительства палубных боевых самолётов, из-за чего достройку корабля пришлось затормозить, а в начале 1943-го из-за нехватки средств и вовсе заморозить. В августе 1945-го затоплен самими немцами, но вскоре поднят советским Балтфлотом. Потоплен в 1949-м в качестве мишени при учебных стрельбах. Останки обнаружены на дне Балтийского моря в 2006-м году.

В Тихом океане американское командование узнав о сосредоточении большого количества японских подводных лодок у побережья Австралии, подумав, что противник планирует какую-то здесь масштабную операцию, приняло решение направить к острову Гуадалканал для его защиты с моря корабельную эскадру, а также подкрепление с морпехами. Японская разведка обнаружила её, в результате чего был нанесён удар самолётами-торпедоносцами и из-за чего получил серьёзные повреждения флагман американской группировки крейсер "Чикаго", но он остался на плаву и продолжал выполнять задачу.

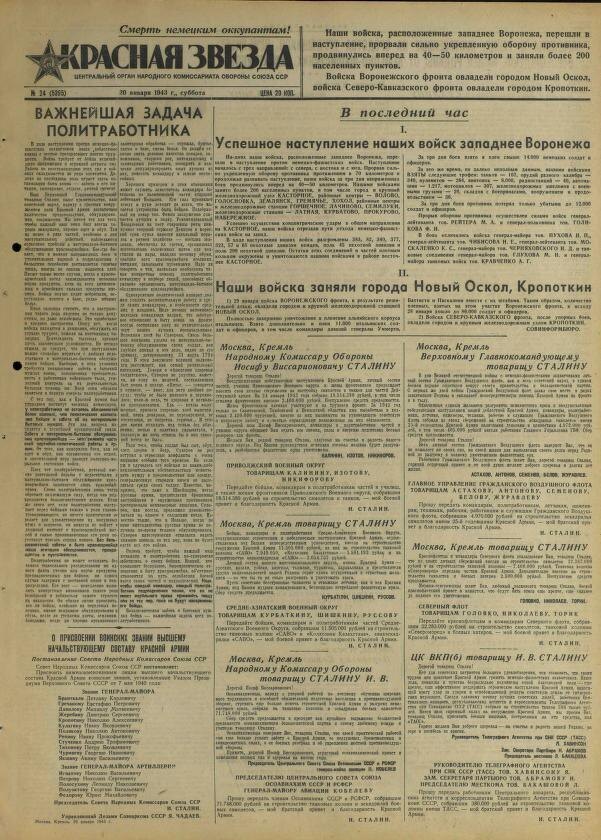

Опубликована очередная сводка Совинформбюро.

Утреннее сообщение:

В течение ночи на 30 января войска Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Воронежского, Волховского и Ленинградского фронтов вели наступательные бои на прежних направлениях.

Южнее Ладожского озера в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии уничтожено 28 немецких самолётов.

Ниже публикуются выдержки из писем немецких солдат, подобранных на поле боя в районе Сталинграда. Эти письма написаны в первой половине января месяца. Обер-ефрейтор Иоахим Бауман писал: «За Сталинград пролито громадное количество немецкой крови, но мы ничего не достигли... От нашей дивизии осталось несколько десятков человек... Раньше солдаты говорили, что путь в Германию лежит через госпиталь. Теперь, когда мы находимся в мерзком окружении, ничто не может облегчить судьбу солдат. Все дороги на родину наглухо закрыты». Унтер-офицер Куне пишет: «К нам самолёты уже не прилетают... Лошадей съели. У Иозефа Росса была собака. Её тоже съели. Поверь, это не шутка». Солдат Отто Зехтиг пишет: «Тут, в Сталинграде, я зарезал и съел трёх кошек». Солдат Гейнц Манус жалуется в письме: «Наиболее ужасными являются уличные бои, в которых русские большие специалисты. В моём подразделении было 140 человек. Сейчас осталось только 6. Остальные ранены или убиты». Отчаяние звучит в письме Генриха Мейзеля: «Боюсь, что нам не удастся вырваться. Русские тоже умеют воевать, и они никого не выпустят из этого котла. Но наши господа ничего знать не хотят и требуют, чтобы мы сопротивлялись до последней капли крови, хотя это совершенно бессмысленно».

Вечернее сообщение:

30 января войска Северо-Кавказского фронта в результате решительной атаки овладели городом и крупным железнодорожным узлом Тихорецк, районным центром и железнодорожной станцией Ладожская, районными центрами Архангельская, Тбилисская, железнодорожными станциями Гречишкино, Малороссийская.

Войска Закавказского фронта овладели городом Майкоп.

Войска Воронежского фронта овладели районным центром Нижнедевицк, районным центром и железнодорожной станцией Чернянка, районным центром Нижняя Ведуга, железнодорожной станцией Нижнедевицк.

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в хуторе Крылов, Ростовской области: «Немецкие разбойники ограбили и разорили мирное население хутора. Они выгнали колхозников из домов и отняли у них все личные вещи. Гитлеровцы забрали в колхозе 98 лошадей, 112 рабочих быков, 86 коров, 108 телят, зарезали мелкий скот и всю домашнюю птицу. Фашистские палачи расстреляли колхозницу-орденоноску Пелагею Марковскую вместе с сыном и мужем, двух подростков - Владимира Ищенко и Петра Решетникова. 9 января расквартированные на хуторе солдаты и офицеры 294 немецкой пехотной дивизии учинили зверскую расправу над попавшими в плен ранеными советскими бойцами и командирами. Немцы раздели всех пленных догола, долго пытали и мучили их, а потом расстреляли. Более 100 местных жителей гитлеровцы угнали на каторжные работы в Германию». Акт подписали: местные жители В. Исаев, М. Безверков, М. Некравцева, бойцы и командиры Красной Армии майор Д. Ворончихин, капитан А. Матвеев, красноармеец В. Комиссаров и другие.

А у меня пока всё!

Следующая статья совсем скоро!