Самоуверенные (4)

Заканчиваем знакомиться с книгой Сары Вагенкнехт "Самоуверенные. Моя контрпрограмма - для общего дела и сплочённости."

Ссылки на предыдущие части: 1 2 3

Коротко:

Даёшь левый консерватизм! Усилим государство и вернём себе суверенность. Обеспечим народную демократию. Обуздаем цифровых спрутов. Будем развивать технологии и тогда сможем потреблять - сколько захотим!

Человек - общественное животное, как сказал Аристотель. Это жизненно важно, ведь один в поле не воин. Ему свойственно идентифицировать себя членом какой-то общины, быть своим для одних и чужим для других. Этот факт не изменился с начала времён. Если верить современным экономистам, однако, человек - Homo oeconomicus, эгоистическая скотина, которая выловит всю рыбу из пруда, не оставив другим. В принципе да, есть такие экземпляры. Но чаще всего мы настроены на честное сотрудничество. Это подтверждается и остающейся рыбой в прудах, и психологическими экспериментами.

Капиталистический рынок, по идее, не требует доверия между людьми. Но всё равно, не будь этого доверия, дела шли бы хуже. Даже Адам Смит был убеждён, что невидимая рука рынка работает лишь в той экономике, в которой действуют определённые правила приличия, которых рынок гарантировать не может. Он недооценил, в какой мере ничем не сдерживаемая жадность может разрушить традиционные ценности и связи в обществе. Уже Аристотель знал, что без чувства плеча не выживет ни одна демократия. Последствия разрушения коллективизма легко видеть. Это приватизация всего, что можно было отнести к общественным благам: от квартир через связь и транспорт - до водо- и электроснабжения. Если узы связи в обществе слабы - слабо и социальное государство. Это видно на примере США. Сара вспоминает в этой связи выражение Welfare Queen, адресуемое вечно сидящей на пособии незамужней негритянке с кучей детей. Вот и в Германии к социальщикам относятся всё хуже. Приток беженцев в недавнее время только ухудшил ситуацию. Ведь "аборигены" не чувствуют их "своими" и не всегда готовы с ними делиться. Но в этом случае расизмом Welfare Queen не пахнет: "свои" здесь - это не только лишь белые, а граждане государства.

Проблема не в наличии своих и чужих, а в критерии разграничения. Достижением современной цивилизации явилась национальная территориальная идентичность, которой в средние века в современном понимании не было. Отменят границы между странами - капитализм будет не сдержать. В традиционных обществах сдерживающую роль играют традиции, которые унаследовали и современные нации в виде норм поведения, основанных на взаимности и заслугах, например.

Основываясь на философии принадлежности, Сара пытается сформулировать так называемый левый консерватизм. Это консерватизм ценностей, который ориентируется на принадлежность к коллективу. Такие ценности разделяются большинством. Где они не ко двору - это как раз среди высоколобых левых либералов. При этом Вагенкнехт признаёт, что коллективные идеи не всегда хороши. Есть много предрассудков, выливавшихся в прошлом в дискриминацию женщин и других меньшинств. Однако избавление от них совсем не должно сопровождаться разобщением. Чтобы сохранить старые добрые традиции, нужно изменить экономический порядок с его безудержной погоней за профитом. Потому быть консерватором в смысле ценностей и притом левым - возможно. Пусть это не нравится кому-то из левых и кому-то из консерваторов.

Те, кто объявляет устаревшими консервативные ценности, объявляет таковым и национальное государство. Конечно, левый либерализм прямо не выступает за подчинение демократических государств воле мировых концернов. Предполагается делегация демократических функций уровнем выше. Однако фактически на примере Евросоюза можно убедиться, что центральная власть и менее дееспособна, и более неповоротлива, чем якобы устаревшее национальное государство. В том, что Германия с Францией больше не воюют между собой, заслуги Евросоюза как политического объединения тоже нет. Гораздо важнее экономическая интеграция. Чтобы избежать войны, Сара предлагает усилить контроль народов над своими политиками. Вряд ли кто-то из простых людей станет голосовать за конфликты. Войны непопулярны в народе. Последний аргумент сторонников политической интеграции - видение большого мирового сообщества без границ и различий. Звучит благородно, но на настоящий момент это не так. Чтобы прийти к этому идеальному состоянию, народам нужно культурно сблизиться, а на это нужно время. Много времени.

То ли дело национальные государства. Люди в них чувствуют историческую и культурную близость. При такой близости и солидарность будет на таком уровне, который обеспечит сильное социальное государство. Разумеется, эта близость - не генетическая, а прежде всего культурная. Конечно, нельзя любое государство описать как удавшееся в этом плане. Африканские страны, например, слишком молоды. А на Ближнем Востоке бывшие колонизаторы произвольно провели границы, собрав в некоторых странах разные религиозные конфессии. Даже в Европе есть проблемы с идентичностью каталонцев, северных итальянцев или бельгийцев. В этом свете общеевропейская идентичность остаётся далёкой мечтой.

Европейцы не только не чувствуют себя единым целым, они и варятся каждый в своём культурном пузыре. Как результат - отсутствие реальной демократии на уровне Евросоюза. Это ясно подтверждается неудачей кандидатов в выборах главы Еврокомиссии, когда выборы скатились в процесс переговоров между отдельными блоками. В условиях отсутствия общественного контроля буйным цветом расцвёл лоббизм, когда в комитетах совершенно официально сидят представители крупных концернов. Не напрасно одним из лозунгов Brexit было Take back control! Но не подумайте, что Сара относится к евроинтеграции со скептицизмом. Она видит будущее Евросоюза в конфедерации, где Совет Европы, в котором избранные своими народами правительства договариваютс о совместных решениях. Также имеет смысл новая международная архитектура безопасности, при которой Россию принимают в НАТО.

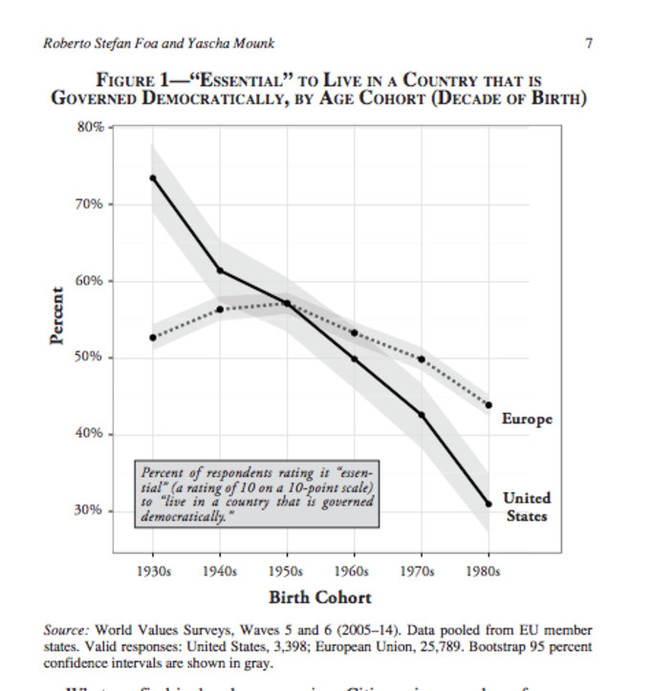

Демократия страдает и на уровне отдельных стран, где всем всё больше заправляет крупный капитал и всё меньше обращают внимание на желания бедных граждан. Конечно, люди это видят и перестают ходить на выборы. А ведь были времена с 90% участием! Что было по другому? В те времена существовал социалистический лагерь как реальная системная альтернатива. В Германии не было забастовок, но были народные партии - социал-демократы и христиан-демократы. Они опирались на сильные профсоюзы и церковь. Где сейчас те профсоюзы? Где церковь? Для успешного функционирования демократии необходимы свободные общественные дискуссии. В этой области мы имеем вместо свободы прессы - свободу богатых распространять своё мнение. Цензура в социальных сетях, частные СМИ - всё это не в пользу демократии. Картинка дополняется продажными экспертами и исследованиями на заказ. Если научное исследование приводит к нежелательным результатам - спонсор просто-напросто его не публикует. Тот факт, что такая важная и влиятельная организация, как ВОЗ, зависит от денег частных инвесторов, подрывает к ней доверие. Чтобы противостоять диктату компаний и быть при этом эффективным, государство должно быть сильным. Когда государство ослабляют под предлогом неэффективности, оно на деле начинает работать хуже: самосбывающееся пророчество.

Стремление левых либералов защищать меньшинства Сара интерпретирует как стремление защитить богатое меньшинство от остального общества. Защита частной собственности появилась в Конституции США для обеспечения собственности высших кругов в условиях демократии. Рузвельт положил этому конец. Вот и сейчас наступило время реабилитировать старое республиканское понимание демократии, чтобы защита меньшинств не служила поводом для создания и защиты привилегий тем, кого и так неплохо кормят.

Автор выступает за предотвращение излишней концентрации капитала в концернах, которые подменяют собой демократическую власть. Ещё один необходимый элемент пазла - сильный государственный сектор в экономике. В настоящей демократии к правам гражданина относится не только право на голос, но и на образование, жильё и здравоохранение. Больницы и университеты должны заниматься своим делом, а не зарабатывать деньги.

Последним предложением Сары по улучшению демократии является пожелание привнести элементы прямой демократии, когда избранные по жребию граждане участвуют в управлении страной. Так было в древних Афинах. Или когда по важным вопросам устраивают референдумы. Как в Швейцарии. Нет причины, по которой мы должны довольствоваться властью больших денег, говорит она.

В наше время идея о том, что трудом можно добиться успеха, особенно страдает при сравнении с действительностью. Конечно, в условиях капитализма как минимум треть дохода всегда приходится не на труд, а на доход с собственности. Но тем не менее, были и лучшие времена, чем сейчас. Безусловный гарантированный доход - он, кстати, тоже нетрудовой.

Или обратимся к инновациям. Прогресс замедлился. На свет появляются идеи, которые мало кому приносят пользы. Например, идея запланированного устаревания. Почему так получилось? Сара винит в этом снизившуюся конкуренцию, приводящую к возникновению де-факто монополий наподобие GAFAM.

Сегодня эти цифровые спруты, как триста лет назад подобные им торговые компании, извлекают прибыли из своей монополии, в то время, как экономика стагнирует, а финансовые спекуляции процветают. При этом государство распрощалось со своей активной ролью инвестора "терпеливого капитала", который взрастил в своё время и полупроводники, и интернет, и нанотехнологии. В погоне за быстрой прибылью и частные компании делают меньше инвестиций в будущее. Началось с того, как политики перевели стрелки в сторону либерализации, приватизации и глобализации. Начался выход государства из финансирования исследований. Это привело к росту цифровых гигантов в сторону торговых монополий и подъёму финансового сектора с его жаждой быстрых прибылей.

Наша планета задыхается в мусоре. Вымирают всё новые виды. Климат становится горячее и суше. Нам предлагается бороться с этим, удорожая жизнь бедным. Углеродный налог, наценка на мясо, дорогие авиабилеты - вот, что нам предлагают в качестве решения. Спасти нас могут не налоги, а инновации. Мы должны придумать новые технологии, которые сохранят нам условия жизни и дадут нам новую безуглеродную энергию. Поднять цены на еду - не поможет, хотя бы потому, что фермеры мало получают за свой труд. Всё сжирают всемогущие торговые сети и монополизированная пищевая промышленность. Фермеру остаются такие крохи, что может сводить концы с концами, лишь используя самые грязные технологии. Многие меры по охране природы вызывают лишь недоуменную улыбку: запрещают пластиковые соломинки для питья, в то время, как упаковки становятся всё объёмнее. Проповедуют отказ от потребления, но не отваживаются положить конец практике запланированного устаревания и неремонтопригодности изделий. Пытаются запретить двигатель внутреннего сгорания у легковушек, а грузовики по-прежнему могут гонять по дорогам. Останавливают угольные электростанции и параллельно строят терминалы для грязного сланцевого газа. Так мы далеко не продвинемся. Делать роскошью товары повседневного потребления - выход для состоятельного избирателя "зелёных", но не для людей попроще.

Сара предлагает новый путь: изменить не потребление, а производство. Региональная экономика, ремонтопригодные изделия и новые технологии. Вместо субсидирования Теслы - оказать давление на производителей, чтобы те сделали однолитровый двигатель. Когда мы сможем сделать товары полностью перерабатываемыми и начнём летать на самолётах с водородным двигателем, мы сможем ездить, летать и потреблять столько, сколько хотим.

Чтобы снова возродить веру в успех труда, нужно обратить в общественную собственность сферу услуг, страдающую от коммерциализации, и в первую очередь больницы. Для прекращения спекуляций и снижения влияния финансовых инвесторов предлагается не что иное, как отменить ограниченную ответственность. Надо ввести производительную собственность: это когда у компании нет стороннего собственника, а есть лишь инвесторы с различными рисками, которые соответственно этим рискам имеют разный уровень процентов. Окупил своё вложение, получил свой процент - отвали. Капитал принадлежит фирме, а фирма - самой себе.

Идея "каждому - по заслугам" (Leistungsgedanke) находит одобрение по трём причинам. Во-первых, то, что движет экономику вперёд, должно вознаграждаться. Вторая причина - принцип взаимности и справедливости. А третья - что человек должен быть хозяином своей судьбы. Кому она не по душе - это наследственным элитарием, с недовольством взирающим на "выскочек". И пусть полной реализации этого принципа нам не суждено добиться. Всегда находится место удаче и случаю. Но тем не менее эта норма - гораздо лучше других.

На этом основании Сара предлагает восстанавливать и расширять финансируемые взносами солидарные системы социального страхования, участие в которых было бы привлекательно для любого трудящегося. Государство не должно спонсировать индустрию мероприятий по поощрению малоимущих, а строить для них дома. В области образования нужно развивать сеть бесплатных детсадов с языковым образованием и школы полного дня с маленькими классами и совместным приготовлением домашних заданий. И продвигать при этом способных детей, позволяя им перепрыгивать "лишние" годы обучения. Снижение же стандартов обучения по популярному левому рецепту - не выход. Что проку в аттестате, если его обладатель писать как следует не имеет? У кого есть возможность инвестировать в обучение своих детей - тот это сделает. Получаем консервацию статуса-кво. Хроническое недофинансирование образования в Германии приводит к снижению квалификации специалистов и снижению конкурентноспособности экономики в целом. Как следствие - рост экспорта в тех отраслях, в которых используется неквалифицированный труд (мясо-молочная промышленность, например), в то время, как машиностроителей теснят на рынках.

Теперь о финансах. Нельзя сказать о том, что долги, в которые влезали и влезают западные общества - неоправданы. Во многом они являются антикризисными мероприятиями. Проблема в том, что долги эти подобны жёстким наркотикам. С этой иглы трудно слезть. Бесконечно это продолжаться не может. Развал кредитной пирамиды поддерживаются отрицательным реальным процентом (номинальная кредитная ставка минус инфляция). Экономики в мире настолько сидят в долгах, что низкий процент для них - вопрос выживания очень и очень многих компаний. Результатом непрестанного печатания денег является прежде всего рост биржевых котировок, искривлённая конкуренция на рынках и пузыри на рынке недвижимости. Таким образом обогащается богатейший процент населения, который и держит на балансе акции и здания. А страдает при этом - рядовой вкладчик среднего класса.

Какое может быть решение у проблемы? Начать экономить? Нет, конечно. Государство начнёт экономить, процентные ставки пойдут вверх, начнутся банкротства банков, а окончится это дело государственным дефолтом. У людей не останется ни работы, ни сбережений. Из долгов можно только вырасти. Когда экономика растёт быстрее долгов, долги эти автоматически гасятся. Но где этот былой рост? Его нет и не предвидится. Остаётся инфляция. Но она означает продолжение обеднения среднего слоя.

Сара предлагает в качестве решения упорядоченное списание долгов. Кто хочет снизить долги, тот неизбежно должен урезать активы. И делать это должны в первую очередь богатейшие, начиная с банков. Срезать нужно будет и долги государства, например путём списания облигаций госзаймов со счетов ЕЦБ. Деньги нужно продолжать печатать, но так, чтобы не прийти к гиперинфляции. Плюс ко всему этому нужно разово пощипать все состояния свыше 10 миллионов евро специальным сбором. Если в результате всех этих мероприятий удастся снизить госдолг до 60% ВВП - жизнь можно начинать с нормальными процентными ставками сначала. И уже после этого избегать роста задолженности, базирующегося на всё более безыдейном и непродуктивном экономическом порядке. Важными предпосылками этого будут реформа налоговой системы с повышением ставок для богатейших, поддержка технологий устойчивого развития, реформа валютной системы, регулирование и деглобализация финансовых рынков.

Глобализация последних десятилетий была двигателем не для благосостояния, а для неравенства. Она разрушает окружающую среду своими бесконечными транспортными путями. Глобальные концерны усилились за счёт местных производителей. Демократическая организация общества стала едва возможной.

Вслед за Трампом, Сара стремится вернуть производство на Запад и защитить работающих от дешёвого импорта и враждебных поглощений. Она требует другие правила для глобального обмена товарами, чтобы вернуть странам независимость экономической политики.

Себестоимость продукции тем ниже, чем слабее местные стандарты. Чтобы предотвратить такого рода "нечестную" конкуренцию, разницу в стандартах предполагается компенсировать пошлинами.

Свобода торговли предпочтительна, когда страны более-менее одинаково развиты. Если нет - выигрывает развитая страна, в то время как развивающаяся консервируется в своей бедности. Бедным надо позволять протекционизм, иначе они не поднимутся. Им не столько нужны деньги, сколько новые технологии.

Завершает книгу Сара призывом противодействовать мировым цифровым корпорациям. Они наблюдают за каждым в этом дивном новом сетевом мире. Они - те немногие победители среди моря побеждённых. О том, что вы гуглите, с удовольствием узнает не только рекламное агентство, но и работодатель, но и какой-нибудь недоброжелатель. Он, пожалуй, заплатит за это знание, или? Интересуешься определённым продуктом? Искусственный интеллект поможет продавцу втюхать тебе его подороже. А вездесущие подслушивающие спецслужбы! Да они всё про нас знают. Следующим шагом будет управление нашим настроением и поведением Министерством Правды из Калифорнии.

Цифровизация должна быть другой. Нельзя оставлять ключевую инфраструктуру в руках горстки американских цифровых спрутов. Издевательством в этом смысле прозвучала новость об организации новой европейской облачной платформы Gaia-X при помощи... Google, Amazon и Microsoft! Европе нужно идти своим путём, пусть и не выгоняя совсем американцев и растя вместо их свои спруты, как это делает Китай. Настоящая альтернатива - это некоммерческие цифровые платформы с публичным софтом, которые не хранят у себя в памяти наши привычки. Плюс запретить хранение индивидуальных данных законодательным путём. Тогда появится шанс на такую цифровизацию, которая станет продвигать свободу, конкуренцию и демократию, вместо того, чтобы их хоронить.

----

Очень здорово, что Сара не ограничилась голой критикой, а попыталась сформулировать предложения по улучшению ситуации. Правда, её фокус на традициях и консервативных ценностях приводит автоматом в лагерь правых традиционалистов. Те тоже рассуждают о "ведущей" культуре и опасности чужеродных религий типа ислама. Если декларировать старое доброе и жаловаться на параллельные общества, можно снова договориться до чужеродности не только ислама, но и иудаизма, и атеизма и далее по списку. Уже проходили.

Тем не менее, Сара стопроцентно права насчёт национальных государств. Нам ещё долго придётся пожить в них. Даже экономическая интеграция, способствуя дружелюбным отношениям, вовсе не обязательно приводит к культурному сближению. Сблизиться люди могут на примере общих ценностей. Религии, например. А на данный момент в этом вопросе человечество наоборот поляризуется. Потому демонтаж Евросоюза как минимум до уровня конфедерации - процесс, на мой взгляд, неизбежный. Более того, в условиях, когда процесс деинтеграции законодательно не прописан и у него хватает противников, цивилизованного развода не получится. Как не получится и принять Россию в НАТО.

Стремление усилить государственный сектор экономики понятно. Но увы, это не гарантия повышения её прибыльности. Уж сколько раз левые правительства занимались всевозможными национализациями, и успех этого дела был максимум ограниченным. Дело часто кончается как раз высокими долгами государства. Неспособность левых сводить концы с концами - давно известная проблема.

С чем я согласен - что надо бороться с монополиями. Они - безусловное зло. Там, где необходима высокая концентрация капитала или невозможна конкуренция, близкая к совершенной (в инфраструктуре, например), там должно вмешиваться государство. Эта идея не нова, конечно. Проблема в том, что монополизировать не обязательно всё подряд, а лишь один кусочек производственной цепочки. Вот с этим трудно бороться.

Стремление достичь прогресса в экологии путём развития новых технологий - тоже далеко не оригинальное предложение. Да все этого хотят! Проблема в дисциплине: все кивают, но под различными предлогами не инвестируют в экологию. Мало у кого есть на это свободные средства, в том числе и у государства. Да и процессу инвестиций присущ риск. Может и не взлететь. Потому единственным эффективным способом, позволяющим двигать прогресс в этой области, является задирание цен. Как нефтяной шок семидесятых двинул мир в сторону энергосбережения, так и углеродный налог заставит компании тратить деньги на разработку новой техники. Другое дело, что добиваться этого можно не шоковой терапией, а лишь запретом продажи старой техники. Особенно в условиях, когда ты борешься за климат, тратишь деньги, а соседи - нет.

Если мы избавимся от ООО, GmbH и Ltd., то процесс инноваций неизбежно замедлится. Иначе чего ради рисковать? Весь смысл ограниченной ответственности в том, что ты рискуешь не своим домом и садом, а вполне определённой суммой. То, что эта форма собственности распространилась по всему миру, говорит о том, что без этого важного изобретения жить будет труднее.

То, что вылезать из долговой ямы придётся с потерями - тоже ни для кого не секрет. Сара пытается повесить долги на миллионеров. Не выйдет. Во-первых, они сами не дадут этого сделать. Во-вторых, банкротств самих миллионеров при этом не избежать. Слишком много должны все кругом. Считаю, что инфляция неизбежна. Она обесценивает сбережения прежде всего имущего класса. У кого денег нет, а есть голова и рабочие руки - тому и терять нечего.

Стремление обратить глобализацию - понятно. И, боюсь, мы к этому придём. В этом процессе слишком много проигравших. Развал на блоки и возрождение границ уже идёт. И пойдёт лишь быстрее по мере обнищания широких масс.

Предложения насчёт цифровизации тоже интересны, но всё же попахивают утопизмом. В конце концов, цифровые гиганты принесли всем нам много пользы. Что надо делать - это подрезать им крылья и запрещать делать совсем уж одиозные вещи. Можно создавать какие-то государственные структуры, но, увы, слишком часто подобные проекты кончались несостоятельностью и банкротсвами, не оправдав ожиданий. Так называемые белые слоны.

Вот и всё. Я рад, что мы дошли до последней строчки. Надеюсь, что и читатель, подобно мне, стал от чтения немножко умнее.