Чудо природы: где растет радужный эвкалипт?

Как выглядит и где растет одно из самых необычных деревьев на нашей планете

Удивительно, насколько необычными и прекрасными могут быть творения природы на нашей планете. Одним из таких природных чудес является радужный эвкалипт – невероятно странное, но очень красивое растение, поражающее своим великолепием. Кажется, что какой-то талантливый художник расписал ствол этого экзотического дерева яркими красками. Что же представляет собой это уникальное растение и где его можно встретить?

Радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta) – вечнозелёное дерево, родиной которого является филиппинский остров Минданао. Встретить его можно также на островах Новая Британия и Новая Гвинея. С 50-х годов прошлого века растение стали завозить и в другие регионы. Так оно появилось в Бразилии, Коста-Рике, на Кубе, в Гондурасе, Конго, Кот-д’Ивуаре, Малайзии, Самоа, Шри-Ланке, Пуэрто-Рико, на Соломоновых островах и в Китае. Кроме того, Eucalyptus deglupta – это единственный вид эвкалипта, который в диком виде растет в северном полушарии.

Радужный эвкалипт – обладатель величественной стати: высота дерева достигает 75 м, а максимальный диаметр его ствола составляет 2,4 м. Во время цветения вся крона Eucalyptus deglupta покрывается крупными пучками белых цветов. Дерево произрастает во влажных лесах на высоте не более 1800 м над уровнем моря.

Отличительной чертой, которая притягивает взгляд и неизменно вызывает восторг, является разноцветный ствол дерева – результат постоянного отслоения коры. Она постепенно обновляется на разных участках ствола в разное время. Молодая кора эвкалипта имеет светло-зелёный цвет. Когда она начинает созревать и отслаиваться узкими полосами, её окраска темнеет, а затем и вовсе становится голубой или фиолетовой. На этом трансформации не заканчиваются: в дальнейшем кора приобретает оранжевый, розовый и темно-бордовый оттенки. Перед тем как отслоиться полностью, она становится коричневой. Удивительный факт заключается в том, что каждый ствол имеет свой уникальный, неповторимый радужный узор.

Несмотря на красочный внешний вид, внутри ствол радужного эвкалипта окрашен в тот же цвет, что и любая другая древесина. Если сделать распил, древесина будет светлой, но под воздействием воздуха и света потемнеет и приобретет красно-коричневый цвет.

Радужный эвкалипт распространен не только в дикой природе. Он выращивается на специальных плантациях и используется в целлюлозно-бумажной промышленности. Это дерево является хорошим сырьем для изготовления древесной ваты, древесноволокнистых и древесно-стружечных плит. Из него налаживают производство мебели, лодок и напольных покрытий. Кроме того, радужный эвкалипт культивируется как декоративное растение и используется в ландшафтном дизайне.

Самая известная роща радужных эвкалиптов находится на острове Мауи, который входит в состав Гавайского архипелага. Этот волшебный разноцветный лес выглядит настолько фантастически, что его посетителям кажется, будто они попали на другую планету.

Еще больше интересных статей и захватывающих видео вы сможете найти на нашем Дзен-канале: ГОРОД НАУКИ | Дзен,

а также на нашем сайте: Научно-популярный онлайн-журнал "Город науки".

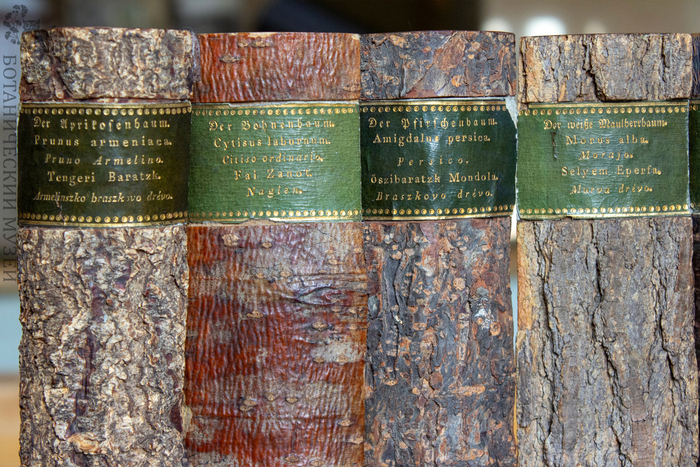

Ксилотека Карла Пинтера

В дендрологической коллекции Ботанического музея хранится уникальная коллекция образцов древесин - ксилотека Карла Пинтера. Она включает 66 видов деревьев и кустарников, оформленных в виде книг. На корешке такой книги оставлена кора, на которой золотыми буквами выведено название растения на немецком, латинском, итальянском, венгерском и словенском языках. На торце каждый образец подписан именем создателя “C. Pinter“.

Карл Пинтер создавал ксилотеку из местных древесных пород для краеведческого музея города Любляна, который в то время входил в состав Австрийской империи. В октябре 1831 г. ксилотека была выставлена на открытии музея и вызвала большой интерес публики. Каждая “книга“ экспонировалась вместе с ветками, плодами и семенами соответствующего вида. Коллекция Пинтера в нашем музее является дубликатом люблянской. То, какими путями она попала к нам в Ботанический музей, еще предстоит выяснить.

Приглашаем всех присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдёте ещё больше интересных рассказов из мира ботаники!

Бирюлёвский дендропарк

В 1938 году был основан Бирюлёвский дендропарк, с целью создать парк-питомник для растений с дендрологической школой декоративных деревьев и кустарников, и одновременно парк общественного назначения. Здесь находилась тогда "Пожарная пустошь", только в 1960 г 70 гектаров парка, включая поселок Бирюлёво, были включены в состав Москвы. К 1960-м годам в дендропарке были проложены дороги и тропинки.

Ханами - японская традиция любования цветами весной, прежде всего, цветением сакуры, близка нам всем. Сакура появилась в Москве, в Бирюлёвском дендропарке в 2010 г., благодаря стараниям японского предпринимателя Ютаки Миясини, поселившегося в России еще в 1990-е, чтобы заниматься бизнесом и благотворительностью. В мае 2008 г. Южно-Сахалинское Законодательное собрание присвоило ему звание "Почётный житель Южно-Сахалинска". Существует несколько сортов сакуры, здесь посажена вишня мелкопильчатая (Prunus serrulata), морозоустойчивый сорт. В то же время, когда сакура, в парке цветёт прекрасными жёлтыми цветами форзиция.

Багряник японский

Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.) – листопадное дерево до 35 м высотой, со стволом диаметром до 1,2 м. Корневая система по одним данным поверхностная, по другим - глубокая. В природе растет в Японии в лиственных и смешанных лесах, поднимаясь в горы до 1800 м. В культуру введен в 1865 г.

Дерево-корзина

Чтобы создать «Дерево-корзинку», Аксель Эрландсон посадил по кругу шесть платанов и в дальнейшем сращивал растущие стволы друг с другом. Когда дети спрашивали, как он заставил свои деревья быть такими странными, он отвечал: «Я разговариваю с ними».

Это дерево сегодня является центральным элементом садов Гилрой (США, Калифорния).

Ответ на пост «О тополях»1

Отвечу как непрактикующий, но в свое время неплохо учившийся инженер садово-паркового и ландшафтного строительства (привет родному шишкодробильному, заборостроительному лестеху в Мытищах))): заменить в городе тополя нечем.

Это единственное дымогазоустойчивое растение, способное выжить в агрессивной для растений городской среде в нашей зоне, дающее прирост в год 1 метр.

Причем это двудомное растение, т.е. есть женский и мужской экземпляры. И причем "пылит", т.е. даёт в период цветения тот самый пух только один из них (не помню какой - то ли женский, то ли мужской). И технологии визуального распознавания тополей по экземплярам утеряны, поэтому не получается сажать в городе только те экземпляры, что не пылят.

При этом в России есть усадьба в Костромской или Вологодской области, где старинные тополя не пылят, т.е. высажены "правильные" экземпляры, но визуально отличить саженцы тополя где мужской, а где женский никто сейчас не может без генетического анализа. А раньше, видимо, могли.

Касательно аллергии, вам как аллергику, наверное, пофигу, но аллергия у вас не на сам тополиный пух, а на тот "коктейль" аллергенов из городской пыли, выбросов автомобилей и прочего что есть аллергенного в воздухе города, скапливающегося в этом пухе. Сам по себе пух, только открытый из серёжки, не аллергенен, но, полетав по городу, он набирается всякого, отчего и страдают люди.

Вот така х...я, малята (c)

*Дiд_Панас.jpg"

P. S. Песня Иванушек дендрологически неверная: пылят тополь в июле, а не июне. ))